跨国企业正当性指数分析及影响因素研究

【摘要】作为一家跨国企业,其国际化扩张的核心任务之一就是获得东道国政府、当地消费者等各个利益相关者的认同,从而确立组织正当性,才能在全球市场中获得长期的生存和发展,克服新进企业的“外来者劣势”、制度摩擦和文化冲突。文章基于商务部对外投资企业名录的跨国企业调查数据,利用因子分析得出跨国企业组织正当性的指数,区分正式与非正式制度距离对组织正当性危机的影响,研究得出缺乏组织正当性的企业表现为受东道国的认可程度极低,运作困难;拥有组织正当性的企业表现为受东道国认可程度高,运作容易,并对跨国企业在提升组织正当性的方法上提出建议。

【关键词】组织正当性;跨国企业;外来者劣势;正式制度距离;非正式制度距离

【中图分类号】F276.7

★ 基金项目:2023年度浙江省哲学社会科学规划课题:浙江省制造业国内转移与地域产业承载系统适配性研究(23NDJC246YB)

根据商务部的数据,我国2023年的对外直接投资总额达1 478.5亿美元,较上年同期增加0.9%。其中,我国境内投资者在全球155个国家和地区,共7913家境外企业的累计投资额达1 301.3亿美元,较上年同期增长11.4%。尽管许多跨国公司通过国际化投资获得了巨大的利润,但更多的跨国公司却因国家间的制度、文化等方面的差异,遭到了东道国市场相关者的抵制,导致企业承担高额的经营成本和投资失败的风险。究其原因是与当地企业相比,新进入的跨国公司往往存在“外来者劣势”。当企业进入一个新的市场时,其建立和维护正当性的能力将会决定该企业的跨国投资能否获得持续盈利。组织正当性构成了企业赖以生存和发展的基础,可以帮助企业在国际市场上建立信任和声誉。如何获得东道国政府和消费者等各方的认同,确立其组织正当性,是跨国公司进行国际化的重要任务。

现有研究集中于跨国企业组织正当性对企业国际化绩效的影响,并未深入分析影响组织正当性的因素。本文的创新点在于,从制度距离视角,深入研究组织正当性的关键影响因素及各维度的界定。在研究方法方面,采用问卷调查的方式进行样本调查,对组织正当性指数进行量化分析,全面认识被调查企业的正当性强度特征。并对强化企业的组织正当性、拓宽企业通过各个渠道获得正当性提出对策建议。

一、正当性的概念辨析

(一)正当性概念

Suchman(1995)将正当性定义为“一个实体的行为是合乎需要的,适合的,或者符合一些社会所建立的准则、价值、信念和定义。”即在特定的制度文化架构下,组织行为需要得到内部和外部利益相关者的认同与接受[1]。Meyer和Rowan(1997)认为企业的经营行为应该与目标国的制度逻辑保持一致,正当性可以由合理规范的组织结构来反映[2]。Kostova and Zaheer(1999)将正当性定义为组织行为在特定社会背景下的可接受性[3]。Scott(1995)所提出的规制性、认知性和规范性三种分类是一种被广泛接受的正当性来源,侧重点从由上到下的强制制度需求,转移到由下而上的自发的制度建构[4]。陈立敏(2016)等人认为,正当性作为一种内在的价值判断,它根植于公众的普遍信念与法律体系中的规则,这种制度上的同构效应极大提高了组织的运营效率和适应能力[5]。正当性建立在组织满足地方利益主体预期,与地方道德标准相符,得到地方民众情绪认同的基础上[6]。正当性有两个层面,一是从制度的视角,侧重于企业在特定的行业或行业内所面临的文化压力;二是在战略层面上,管理者能够积极主动地创造和操纵社会支持。正当性不仅将道德标准、公正原则以及理性判断等纳入考量范围,还涉及到更为广泛的道德层面和实质性价值。

(二)正当性与合法性

正当性与合法性是一对亲缘性概念,导致在中文中混淆使用。在中文语境,“法”被广泛理解为具有实际意义的权利和正义的表现形式,所以中国文化中的“合法性”通常指的是某一符合法律规范要求的行为或决定,而“正当性”不仅触及到合法性的概念,还与正统性、适当性、合理性、理性、正义、权利等多个维度紧密相连。“legitimacy”一词直译为“合法性”时,未能准确捕捉到词中蕴含的“正当性”内涵,况且英文中已有“legality”一词来表示合法性[7]。总之,合法性只需要组织遵守法律法规或符合特定的行业标准。正当性的要求更高,涉及到组织的道德、适当程度和社会接受度等方面[5],因此本文采用“正当性”的译法。

(三)正当性的来源

通过与社会相关群体的共识与互动,正当性逐渐在社会中确立起来。企业各种内部和外部的利益相关者,包括内部决策人员和员工、东道国的消费者、公民团体、传媒组织和各级政府,这些群体对企业进行认同、期望和监督,影响东道国市场企业和消费者的决策[8]。正当性来源于跨国企业的法律合规性,要确保投资的透明度,避免腐败、不当竞争、利润转移和避税行为;同时来源于道德标准的遵守,承担社会责任,关注当地社区环境和员工福利,确保投资活动不会对当地环境和经济造成负面影响;与当地政府、企业和社会建立良好的合作伙伴关系,考虑双方的合理经济利益同样可以获取正当性。

二、正当性的分类

正当性分为三类:实用性正当性、道德正当性和认知正当性[1]。

(一)实用正当性

实用正当性被Suchman描述为:“基于组织政策对特定群体预期价值的交换合法性支持”[1],具有工具性维度,要求跨国公司采取与社会预期和运作环境相适应的方式,满足东道国利益主体的现实和预期的自我利益。跨国公司通过创造税收,吸引更多外资进入,为当地居民创造工作岗位,或者为东道国提供全面正向发展,促进政府期望的政治权利和外交关系,都可以获得实用正当性。例如,在并购IBM公司PC事业部门之后,联想并没有整合一体化业务流程,所以IBM、戴尔和前联想的员工都遵循了原有的工作模式,就连公司的激励机制和工作职称都无法统一,导致并购后员工没有达到主体的预期利益,企业缺乏实用正当性[8]。

(二)道德正当性

道德正当要求企业在商业决策上秉持公正诚信,确保其整体运作过程中所采取的行为模式与各利益相关者的道德及伦理价值观保持一致,是基于实体感知的结果。在商业活动的各个阶段,企业都有可能获得或丧失道德正当性,结果取决于企业经营行为的道德感。在跨国公司开展业务活动时,对东道国居民的健康或当地的环境造成负面影响,或是对该国未来的发展造成直接或间接的利益损失,都会负向影响道德正当性。例如,华信负责人由于违反了美国的《反海外腐败法》,参与国际洗钱活动,导致它在罗马尼亚和俄罗斯的投资都受到了法律制裁和财产冻结,实则是违反了组织道德正当性。

(三)认知正当性

认知正当性产生于企业采用的文化模式,也来自于组织对自身行为的合理诠释,需要得到地方民众情绪认同,如果缺乏认知正当性会导致东道国市场和政府的误解乃至排斥。从更深层次的制度层面来看,被政府认为有存在必要性的跨国公司在认知上具有正当性。例如,格陵兰的跨国矿业企业被广泛认可的原因是,政界人士和社会各界普遍认为需要有一个企业能与当地占主导地位的捕鱼产业相互配合,对于格陵兰的发展和经济独立是必要的[10]。具备认知正当性的企业,通常受到当地政府的重视,会将其从一种政治理想转化为在经济、社会以及环境方面产生实际效果的企业。

三、制度距离与组织正当性

跨国企业在正当性确立过程中面临着来自制度距离障碍的挑战,Kostova和Zaheer(1999)指出组织正当性的缺失导致企业在国际市场上面临“外来者劣势”,使得跨国企业在外国环境中处于弱势[3],并且外来跨国企业比本土企业更难确立并维护其正当性。组织活动之所以服从东道国的制度力量,常常是为了与东道国的制度环境保持一致并获取正当性[5]。跨国企业在海外的新组织更易消亡的原因在于,东道国的制度环境对组织正当性的影响远大于企业总部受母国制度环境的影响,因此在外部制度上获取正当性能提高组织存活率[3]。

(一)正式制度距离与组织正当性

正式制度距离反映的是各国在法律法规上的不同。首先,根据制度理论,正式制度距离的增加会使两国之间的法律、监管环境之间的差距加大,容易导致东道国市场主体对跨国企业缺乏信任,产生歧视性的误解和消极印象,降低合作意愿,从而触发了组织正当性危机[11]。正式制度距离越大,越容易遭到当地政府和利益相关者的抵制。东道国制度环境下的利益相关方在法规上对跨国公司的组织结构和经营过程有具体的规定和约束,海外分支机构需要在东道国的正式制度环境下遵循这些规定,才能获得组织正当性[12]。此外,随着正式制度距离的增大,海外子公司的股东和高管对母公司的制度安排差异性,会增加知识传递的难度,因此,海外员工可能难以对母公司转移的运营实务做出适应性调整[13],甚至产生抵触心理,从而导致组织正当性缺失。

(二)非正式制度距离与组织正当性

非正式制度距离通常表现为文化差异,包括价值观、信仰和社会习惯。首先,随着非正式制度差距的增大,东道国利益主体对跨国企业的行为与价值的接纳程度将会降低,导致企业在目标市场中转移组织隐性知识和惯例的难度加大,支付的隐形成本更高,容易引发组织正当性危机。由于缺乏对目标环境的深入了解,企业可能无法及时察觉到潜在的规则变更或是行业惯例的变化,从而导致合规风险的提高。此外,非正式制度的存在导致企业对东道国市场的熟悉度不足,企业难以预见并有效应对信誉损失、市场份额的下降甚至是消费者信心的缺乏等都会造成正当性危机。其次,跨文化冲突产生的沟通障碍使得信息的共享和决策过程变得更加复杂,进一步加剧了内部矛盾和协调的难度。例如,跨国公司在其内部管理规章中嵌入了东方文化中“集体主义”理念,当这些企业进入以“个人主义”为主导的东道国时,海外子公司的员工会认为这种方式破坏了组织内部的自主性和灵活性,从而质疑组织正当性缺失[11]。

四、跨国企业正当性指数测算

依据商务部对外投资企业名录,采用微信、电子邮件、现场发放问卷、面谈和电话访谈等方法,随机抽取样本,剔除选项缺失或不完整的部分低质量问卷,回收有效问卷70份,问卷的应答率在90%以上。结合跨国企业正当性在公司经营行为的外在表现,问卷共有“当地顾客高度评价贵公司的产品或服务”等21个问题,包含了企业商业行为在东道国的实用正当性、道德正当性、认知正当性,让跨国企业对自己的正当性评估,在评分基础上通过因子分析计算企业正当性指数。通过检验各指标相关系数发现q12、q13、q15、q16、q18、q25、q26、q27、q34、q35这10个变量直接的相关性较强,判定这10个指标符合因子分析的条件。KMO检验值为0.781,巴特利特球度检验值为567.583,且通过了1%的显著性检验,即说明所分析的变量之间存在相关关系,适合做因子分析。Cronbach’s的α值为0.907,表明研究数据具有良好的信度。采用spss20.0软件对选取的10项评价指标进行了因子分析,得到了各公因子的特征值和方差贡献率,选取特征值大于1的3个公因子,将3个因子的初始特征值、提取平方和载入、旋转平方和载入记入表格。在满足特征值大于1的前提下,利用方差最大法对影响因素的载荷矩阵进行6次正交旋转,提取出的因子解释了总方差的83.161%,根据旋转后的成份得分系数矩阵估计因子载荷系数,从而计算因子得分。

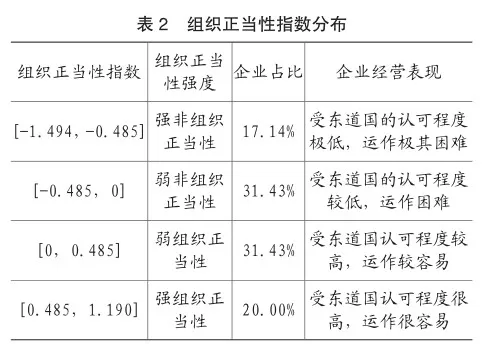

根据方程(4)计算得出各调查企业的组织正当性指数在[-1.494,1.190]范围内分布,均值为0,标准差为0.485,如图1所示。

以1倍标准差为上下限,将企业的正当性划分为四个区间,分别列出各个区间内企业的正当性强度、企业所占的比重以及企业的表现,见表2。

具有强非组织正当性和弱非组织正当性的跨国企业,其缺乏正当性可能源自对外部环境的暴露不足、资源不足或文化根源不足[14],企业在经营行为方面的道德正当性不被认可,并且缺乏实用正当性。由于正当性直接影响人们对决策和变化的反应,具有强非组织正当性的跨国企业,其面临着来自东道国政府与市场的多重抵制阻力,为了保障本国商业与经济的安全,东道国往往采取或明或暗的歧视性政策,使产品生产和销售受阻。

具有强组织正当性和弱组织正当性的跨国企业,能让东道国人民对跨国企业更加信任,特别是在实用正当性和道德正当性方面,会使企业更易于在东道国建立良好的形象,提供的产品、服务及其企业文化能更好地被东道国的市场参与者接受[15]。东道国民间对海外子公司的认同程度的提升,可以帮助企业吸纳优秀的本地人才、投资者和合伙人,从而减少市场的局限性和竞争压力,同时还能将这些信息传递给当地政府[16],促进东道国政府放宽甚至取消对外商的限制性政策措施,使海外子公司能够规避更多的合规难题和监管壁垒。

五、总结

跨国企业正当性来源于与当地政治体制、经济模式以及法律体系之间的意识形态契合度[6]。本文研究的跨国企业正当性指数分布在[-1.494,1.190],样本中有48.57%的企业缺乏正当性。对所有企业而言,正当性都是可获取的,需要在环境中获取有价值的资源,来降低制度距离对组织正当性的影响。跨国企业过度依赖自身的制度逻辑,会导致企业忽视外部环境的变化和创新,在东道国市场中逐渐丧失适应性和竞争力,引发正当性危机。积极遵守东道国的制度环境能够帮助企业建立良好的外部形象和信誉。值得注意的是,当制度距离造成了现实隔阂,使企业经营行为受到阻碍时,企业为了保证整个组织的正当性,必须处理好内部与外部制度适应性之间的平衡。本文将从以下三个方面对组织正当性的提高提出对策建议:

(一)加强组织正当性战略,拓展企业正当性的提升路径

首先,跨国企业需要确保其行为符合东道国的政府和市场的公众意见和法律力量等制度因素,包括遵守当地法规和环保标准,积极回应政府的合理要求。通过定期披露社会责任报告,对企业起到自我监管的作用,以获得道德正当性。其次,跨国企业应该注重对当地社会的贡献,例如创造就业机会、投资基础设施和发展社区,以提高他们的实用正当性。此外,企业需要与政府和当地社区建立信任和共识,运用话语体系构建正面形象,以确保项目得到政府支持,从而增强认知正当性。最后,企业应该了解当地政治环境和法规变化,以便更好地管理政治风险并保持道德正当性和认知正当性。

(二)周密地评估即将进入的东道国市场风险

跨国企业不仅需评估潜在的政治风险、经济波动或文化冲突等表面因素,更需要理解当地的法律环境、政策导向以及社会稳定性等深层问题。同时,加强产业方向引导、调整和风险评估,确保跨国产业能够适应新的国际市场需求,避免盲目扩张导致的资源浪费和竞争力下降,更好地把握海外市场的脉搏,并有效地提升自身的可持续发展能力,从而在全球范围内稳健前行。对跨国企业而言,不能忽视其投资目的地国家的营商环境。恶劣的营商环境会使项目建设难以发展,更难达到共享的目的[17]。例如,新加坡近年来由于政局稳定,法制健全,商业环境优良,区位优势明显,吸引着众多外商前来投资。

(三)积累和完善企业的国际化经营经验

在全球化的商业环境中,企业需应对市场信息不对称难题。通过深入理解不同国家的市场规则、消费者行为以及供应链管理等方面的差异,以及自身在产品、管理等方面的优势,使企业能够有效地整合资源,优化决策过程,从而提升整体运营效率和竞争力。同时,建立跨文化沟通机制,邀请区域内成功的跨国企业进行东道国政策宣讲,加强国际化经验不足的企业学习、模仿前端企业的有效措施,集中解决企业在东道国开展业务所面临的融资与运营难题。

主要参考文献:

[1]Suchman,M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches[J].Academy of management review,20(3),571-610.

[2]Meyer,J.W.,and B.Rowan.Institutionalized Organizations: Formal Structures Myth a n d C e r e m o n y [ J ] . A m e r i c a n J o u r n a l o f Sociology,1977,83(27): 340-363.

[3]Kostova.T.and S.Zaheer.Organizational Legitimacy under Conditions of Complexity: The Case of the Multinational Enterprise[J].Academy of Management Review,1999,24(1): 64-81.

[4]Scott W R.Institutions and organizations[M]. Thousand oaks: sage pubilications,1995.

[5]陈立敏,刘静雅,张世蕾.模仿同构对企业国际化—绩效关系的影响——基于制度理论正当性视角的实证研究[J].中国工业经济,2016(09):127-143.

[6]杨立娜,陶海飞,孟祥霞.跨国企业正当性影响因素研究——基于“一带一路”沿线企业的调查证据[J].江淮论坛,2021(06):41-47.

[7]刘杨.正当性与合法性概念辨析[J].法制与社会发展,2008(03):12-21.

[8]周常宝,王洪梁,林润辉等.新兴市场企业跨国并购后组织内部合法性的动态演化机制——基于社会心理学视角[J].管理评论,2020,32(09):251-265.

[ 9 ] T o s t L . P . A n I n t e g r a t i v e M o d e l o f Legitimacy Judgments[J].Academy of Management Review,2011,36(4): 686-710.

[10]Taarup-Esbensen.Managing political legitimacy: Multinational mining companies in the Greenlandic political landscape[J].The Extractive Industries and Society,2009,6(4),1362-1372.

[11]杨立娜,李蕾蕾.制度距离对跨国企业正当性的影响——一个被调节的中介效应模型[J].科学决策,2023(05):119-133.

[12]范建红,陈怀超.制度距离影响跨国公司进入战略选择的机制与框架构建:一个权变的观点[J].中央财经大学学报,2015(02):75-82.

[13]吴小节,马美婷.制度距离对海外并购绩效的影响机制——并购经验与政治关联的调节作用[J].国际商务研究,2022,43(02):13-24.

[14]Schmidt,Tobias,and Wolfgang Sofka.Liability of foreignness as a barrier to knowledge spillovers: Lost in translation[J] Journal of International Management 15.4 (2009): 460-474.

[15]潘镇,金中坤.双边政治关系、东道国制度风险与中国对外直接投资[J].财贸经济,2015(06):85-97.

[16]王碧珺,高恺琳.制度距离对中国跨国企业海外子公司绩效的影响[J].数量经济技术经济研究,2023,40(08):111-130.

[17]刘华芹.以改善营商环境为突破口提升“一带一路”国际经济合作水平[J].国际商务财会,2018(02):3-7+33.

责编:吴迪