颈部EBV阳性炎性滤泡树突状细胞肉瘤伴鼻咽癌1例

中图分类号:R733;R739.6 文献标志码:B DOI:10.3969/j.issn.1003-1383.2024.06.017

EB病毒(Epstein-Barr virus, EBV)阳性炎性滤泡树突状细胞肉瘤(Epstein-Barr virus-positive inflammatory follicular dendritic cell sarcoma,EBV+IFDCS)是一种具有低度恶性程度的罕见肿瘤,通常源自淋巴结或结外的滤泡树突状细胞(follicular dendritic cell, FDC),属于滤泡树突状细胞肉瘤(follicular dendritic cell sarcoma,FDCS)中的一种特殊类型。因其发病罕见,并且大部分病例临床特征和影像学表现均不典型,病理镜下形态学特点也难以与许多肿瘤相区分,容易造成误诊或漏诊。鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma,NPC)是起源于鼻咽上皮细胞来源的恶性肿瘤,最常见的组织学亚型为非角化的未分化癌,占NPC的95%以上,其发病被认为与EB病毒感染、遗传及环境因素有关。EBV+IFDCS发病十分罕见,同时伴发NPC的病例目前尚未见报道,本病例的报道对于帮助我们了解EBV+IFDCS病理学特征、分子生物学特点、治疗及预后,提高对多原发性癌的认识具有一定的参考价值。

1 病例介绍

1.1 一般资料

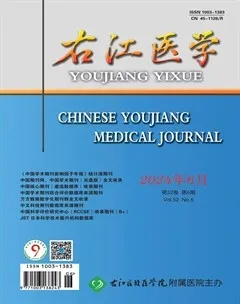

患者男性,33岁,因发现左颈部肿物就诊,既往病史无特殊,专科查体左颈部触及一大小约3 cm×5 cm肿物,质中,鼻咽部可见异常隆起。血清EBV病毒核酸呈阳性,余血液学检查均在正常范围。影像学提示鼻咽软组织肿块影,左侧颈部淋巴结肿大约56 mm×38 mm×44 mm(图1A),诊断考虑鼻咽癌并邻近结构侵犯和颈部淋巴结转移。分别取颈部组织及鼻咽部组织进行活检。

1.2 方法

肿瘤组织标本分别经固定液固定、取材、石蜡切片以及苏木精-伊红(HE)染色等步骤处理,最后显微镜下观察肿瘤组织形态。免疫组织化学染色所选抗体为对EBV+IFDCS诊断和鉴别有价值的及鼻咽癌诊断的相关抗体进行检测,购买的抗体和试剂盒均来自福州迈新生物技术开发有限公司,原位杂交EBER检测试剂则来源于北京中杉生物技术有限公司,按照试剂盒内的说明书完成相关的操作步骤,均设有阳性对照。

1.3 大体及镜下观察

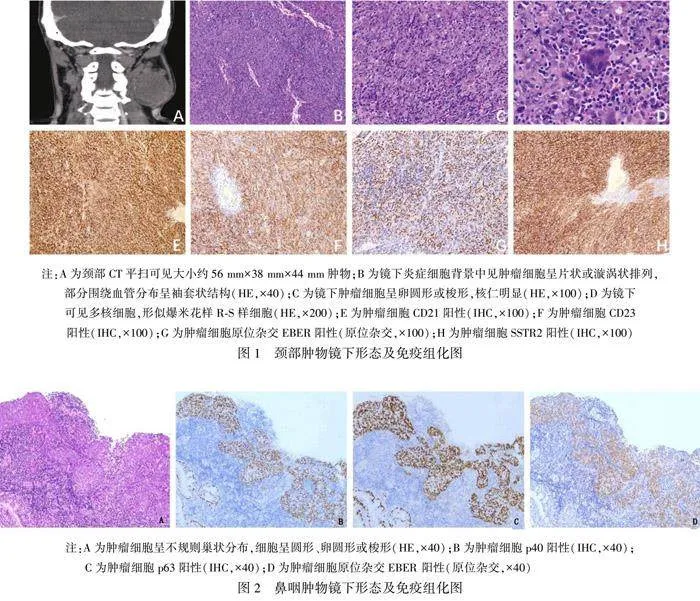

(颈部肿物)送检灰红结节形组织一块,大小5.4 cm×4.0 cm×3.8 cm,表面光滑,切面灰红、实性、质稍软。显微镜下于炎症细胞背景中(图1B),卵圆形或梭形细胞呈片状、束状排列(图1C),瘤细胞胞界不清晰,染色质呈空泡状,可以观察到小核仁,核分裂象少见,部分区域可观察到多核巨细胞(图1D)。(鼻咽肿物)送检灰黄组织一块,大小1.0 cm×0.8 cm×0.3 cm。癌细胞呈不规则巢状分布,细胞为圆形、卵圆形或梭形,有1~2个大而明显的核仁,胞界不清,部分细胞呈空泡状核,核分裂象可见(图2A)。

1.4 免疫组化结果

(颈部肿物)CD21(图1E)、CD23(图1F)、Vimentin、SSTR2(图1H)、Cyclin D1均阳性,原位杂交检测EBER阳性(图1G),Ki-67增殖指数约50%,CK-Pan、p40、ck5/6、CD3、CD20、CD30、CD35、Bcl-2、CXCL-13均为阴性。(鼻咽肿物)CK-Pan、p40(图2B)、p63(图2C)、原位杂交检测EBER均阳性(图2D),Ki-67增殖指数约10%,CD21、CD23、CD35、Vimentin均阴性。

1.5 病理诊断

(颈部肿物)EBV阳性炎性滤泡性树突状细胞肉瘤。(鼻咽肿物)未分化型非角化性癌。基因重排的分子检测结果:BRAF基因二代测序未观察到异常突变。

1.6 治疗与随访

经病理确诊后,临床医生首先予针对EBV+IFDCS术后CHOP化疗方案(环磷酰胺+硫酸长春新碱+盐酸吡柔比星+醋酸泼尼松),经两周期的化疗后评估疗效为SD(疾病稳定),现已开始进行针对鼻咽部NPC的GP化疗方案(吉西他滨+顺铂),疗程尚未结束。目前患者未见特殊不适,规律返院治疗、复查。

2 讨 论

2.1 临床特点

FDCS被视为恶性程度较低的一种肿瘤,1986 年MONDA等[1]首先进行描述。与其他传统型的FDCS不同,EBV+IFDCS的特点是肿瘤性FDC增生、淋巴浆细胞为主的炎症细胞浸润并且与EB病毒感染有关,部分病例镜下具有炎性假瘤样图像特点,肿瘤细胞通常不同程度地显示出FDC标志物的阳性表达:如CD21、CD35、CD23、D2-40等[2],2019年世界卫生组织消化系统肿瘤分类[3]将其命名为EBV阳性炎性滤泡树突状细胞肉瘤。EBV+IFDCS发病年龄广,通常在19~82岁,女性发病率相对较高,好发于腹腔脏器中,尤其以肝脏、脾脏多见,个别病例也可发生在扁桃体、淋巴结、胃肠道等部位,大部分患者无明显临床症状,多数因体表发现无痛性肿大包块就诊[4]。

2.2 病理特征及诊断

由于临床症状及影像学检查缺乏明确特征,EBV+IFDCS术前诊断往往具有挑战性,主要依赖于病理组织形态和免疫组化检测结果确诊。肉眼观肿瘤多为包膜完整,边界清楚,切面为实性结节状肿物。其中,形态学上具有多样性,典型的镜下形态可见大量淋巴细胞、浆细胞为主的炎性背景下,散在分布呈编织状或束状排列的梭形或卵圆形肿瘤细胞,胞界不清,细胞轻度异型,核分裂象少见,可见较为经典的肿瘤细胞与淋巴细胞混合并围绕血管周围排列呈袖套状结构,部分病例还可观察到多核巨细胞的存在[5]。以上的形态学特点与炎性假瘤、鼻咽癌、淋巴瘤等多种肿瘤有重叠,明确诊断需结合免疫组化的表达。CD21、CD23、CD35为FDCS诊断时常用的抗体,最近有研究报道Clusterin、D2-40、EGFR、CXCL-13、γ-Synuclein、Fascin等标志物也对FDCS的诊断显示出较强的敏感性及特异性,肿瘤细胞总是单个或多个表达以上标志物[6]。李剑等[7]研究认为CD21与CD35可作为FDCS首选的诊断标志物,且两者的联合诊断效能优于单个使用。EBV被视为在EBV+IFDCS发病中起关键作用的因素,接近于所有的EBV+IFDCS通过原位杂交均表现出EBER阳性,这也是EBV+IFDCS这一亚型的一个重要特点。由此看来,FDC多个标记抗体的联合使用以及结合EBV的表达对该肿瘤的诊断、鉴别诊断及分型具有重要作用。本病例颈部肿物免疫组化CD21、CD23弥漫阳性,SSTR2、Cyclin D1均为阳性,而上皮来源及常见淋巴瘤的标志物均为阴性,结合形态学特点、免疫组化的表达及原位杂交EBER阳性,最终得出诊断。

2.3 鉴别诊断

鉴于EBV+IFDCS形态与其他肿瘤有相似性,因此诊断时应与具有相似组织学形态的以下肿瘤相鉴别:①炎性假瘤。二者的临床表现和显微镜下的特征颇为相近,需依赖于FDC标志物及EBER检测进行区分。若EBER和FDC标志物均为阴性,则倾向于炎性假瘤。若在肿瘤细胞EBER呈阳性,则不论其是否显示FDC标记,都应判定为EBV+IFDCS。②经典型FDCS。其背景中的淋巴细胞分布较散,肿瘤细胞密集程度更高;而EBV+IFDCS肿瘤细胞则呈散在或局部密集分布于大量以淋巴细胞、浆细胞为主的炎症背景中。重要的一点是后者总是阳性表达原位杂交EBER,而在前者中罕见表达。③霍奇金淋巴瘤(Hodgkin lymphoma,HL)。当在EBV+IFDCS的炎症背景中出现双核和明显大的核仁,易误为R-S细胞,从而考虑HL,但HL中表达CD30、CD15、Pax-5,而FDC标志物CD21、CD35为阴性,结合免疫组化得以区分。④鼻咽癌。NPC易发生颈部淋巴结转移,EBV+IFDCS中部分区域空泡状核及合体样细胞的形态与NPC有重叠,且二者原位杂交EBER均呈阳性表达,但EBV+IFDCS中有典型的漩涡状、束状排列的形态,背景还有丰富的淋巴细胞、浆细胞围绕血管排列与NPC不同,免疫组化上NPC表达上皮来源标志物,而FDC标志物为阴性,综上也可鉴别。

2.4 发病机制

目前,FDCS的发病机制尚不明确,有学者认为肿瘤可能与Castleman病、EBV感染等因素有关。EBV是最早发现的与人类多种肿瘤的发生有密切关系的一种γ疱疹病毒,被认为是EBV+IFDCS亚型重要的病因学因素。B淋巴细胞及上皮细胞是其主要宿主细胞,在感染宿主细胞后,病毒DNA或逆转录合成的互补DNA以整合或环状形式呈潜伏感染状态存在于细胞或组织中[8]。研究证实,EBV+IFDCS中EBV的潜伏感染模式与其他EBV相关肿瘤如霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌、NK/T细胞淋巴瘤相似[9],并且都是由单个EBV感染细胞的克隆扩增引起的。当存在于细胞核中游离体的病毒基因组重新被激活时,表达各种蛋白和基因,有利于肿瘤的形成和相关疾病的发生、发展。学者们[10]通过southern杂交印记试验证实该EB病毒以单克隆的游离体形式存在,提示EB病毒感染发生于FDC 肿瘤性增生之前。在鼻咽癌的原位癌中检测出EB病毒感染也提示感染发生在鼻咽癌发生之前[11]。本例患者同时发生颈部EBV+IFDCS伴NPC,均与EB病毒感染有关,考虑可能与EB病毒感染宿主细胞后呈潜伏感染状态,当机体免疫力下降时,病毒基因组被重新激活并可以无限制的繁殖,为肿瘤的发生发展提供了有利的平台。其他因素如免疫识别能力下降、B细胞被其他病毒感染而引起增殖、继发性基因突变或者畸形,从而导致了两种肿瘤同时发生。两种不同肿瘤在同一个体组织中遗传及分子生物学上的相互影响和联系尚待进一步研究明确。

2.5 相关分子通路

FDCS已有一些分子遗传学特征被发现,GRIFFIN等[12]揭示了PD-L1、PD-L2以及肿瘤抑制基因涉及的NF-κB信号通路的激活,均在肿瘤的生成和演进过程中起到关键性的作用。在GO等[13]的研究中发现了40%未检测到遗传异常或具有临床意义的变异EBV+炎症亚型的患者显示BRAF V600E突变。这些分子通路的发现为将来FDCS的相关靶向治疗提供了基础。我们在本例病例中进行了BRAF基因二代测序,未观察到有异常突变,与一些研究结果不相符,这可能与病例单一有关。对于EBV+IFDCS的分子遗传学特征,还需要不断探索。

2.6 治疗及预后

由于EBV+IFDCS发病罕见,目前还没有统一的规范化治疗指南,主要治疗方法为手术切除。术后是否进行放化疗仍存在争议。化疗一般采用CHOP方案,此外,还有ABVD、EPOCH、DHAP、ICE等多种治疗方案,但总体来看效果均有限[14]。分子检测中发现PD-L1、PD-L2、BRAF等基因的表达,其相应的免疫疗法也为将来的治疗提供了新的希望。EBV+IFDCS有相对较好的预后,恶性程度低,但具有复发风险,少部分病例会有区域淋巴结或远处转移[15]。

本例病例在颈部发生EBV+IFDCS同时伴鼻咽部NPC,发病罕见,综合患者的检查情况,我们首先考虑颈部肿物由鼻咽部NPC转移而来,但免疫组化除了原位杂交EBER阳性外,其余上皮来源的标志物均阴性,同时常见的淋巴瘤标志物也未见表达,而FDC来源的标志物CD21、CD23弥漫阳性表达,最终该病例诊断为多原发性癌(multiple primary carcinomas,MPC)中的双重癌。本例患者的诊治过程为研究两种疾病的关联性和治疗方法提供了新的思路,也提示我们,应提高对罕见疾病及多原发性癌的认识。总之,EBV+IFDCS是罕见的恶性肿瘤,同时发生鼻咽癌的病例也极罕见,需要进一步的研究和探索,我们希望通过回顾性分析该例病例及文献复习,为广大的临床及病理医生和研究者提供一些参考和启示。

参 考 文 献

[1] MONDA L, WARNKE R, ROSAI J. A primary lymph node malignancy with features suggestive of dendritic reticulum cell differentiation.A report of 4 cases[J]. Am J Pathol,1986,122(3):562-572.

[2] 张巍,王洋,祝颖,等.CD21/CD23(-)EBV阳性脾脏炎性滤泡树突状细胞肉瘤1例[DB/OL].中国临床案例成果数据库,2023,5(1):E01488.

[3] NAGTEGAAL I D, ODZE R D, KLIMSTRA D, et al. The 2019 WHO classification of tumours of the digestive system[J]. Histopathology,2020,76(2):182-188.

[4] 高敏,张世豪,陈靖,等.炎性假瘤样滤泡树突细胞肉瘤的临床病理学特征[J].诊断病理学杂志,2019,26(7):432-435.

[5] LI Y, YANG X, TAO L L, et al. Challenges in the diagnosis of epstein-barr virus-positive inflammatory follicular dendritic cell sarcoma:extremely wide morphologic spectrum and immunophenotype[J]. Am J Surg Pathol,2023,47(4):476-489.

[6] 侯卫华,文载律,杨虎,等.滤泡树突状细胞肉瘤7例临床病理分析[J].临床与实验病理学杂志,2014,30(4):446-449.

[7] 李剑,尹为华,余光银,等.Clusterin、CXCL13、Podoplanin(D2-40)、CD21与CD35对滤泡树突细胞肉瘤的诊断价值评价[J].临床与实验病理学杂志,2015,31(2):145-150.

[8] 唐艳红,刘鹏琴,代国知.EB病毒致病机制研究进展[J].病毒学报,2019,35(2):331-336.

[9] 黄永塔,莫祥兰.滤泡树突状细胞肉瘤临床病理特点及其与EB病毒关系[J].中国临床新医学,2017,10(2):110-113.

[10] SELVES J, MEGGETTO F, BROUSSET P, et al. Inflammatory pseudotumor of the liver.Evidence for follicular dendritic reticulum cell proliferation associated with clonal Epstein-Barr virus[J]. Am J Surg Pathol,1996,20(6):747-753.

[11] 吴志懂,彭涛,黎乐群.EB病毒及其相关肿瘤的研究进展[J].临床和实验医学杂志,2009,8(4):134-137.

[12] GRIFFIN G K, SHOLL L M, LINDEMAN N I, et al. Targeted genomic sequencing of follicular dendritic cell sarcoma reveals recurrent alterations in NF-κB regulatory genes[J]. Mod Pathol,2016,29(1):67-74.

[13] GO H, JEON Y K, HUH J, et al. Frequent detection of BRAF(V600E) mutations in histiocytic and dendritic cell neoplasms[J]. Histopathology,2014,65(2):261-272.

[14] 姚来昱,肖淑欣,郝风云,等.滤泡树突状细胞肉瘤伴嗜血细胞综合征1例并文献复习[J].现代肿瘤医学,2022,30(3):518-521.

[15] GE R, LIU C F, YIN X G, et al. Clinicopathologic cha-racteristics of inflammatory pseudotumor-like follicular dendritic cell sarcoma[J]. Int J Clin Exp Pathol,2014,7(5):2421-2429.

基金项目:广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2020KY13022);右江民族医学院附属医院中青年骨干人才项目(y20213004);广西临床重点专科(病理)建设项目(桂卫医发〔2022〕21号)

第一作者简介:黄圆叶,女,医学学士,医师,在读硕士研究生,研究方向:肿瘤病理。E-mail:782847967@qq.com

▲通信作者:苏群英。E-mail:suqunying201809@163.com

[本文引用格式]黄圆叶,林洁,黎俊楠,等.颈部EBV阳性炎性滤泡树突状细胞肉瘤伴鼻咽癌1例[J].右江医学,2024,52(6):573-576.

【关键词】 滤泡树突状细胞肉瘤;鼻咽癌;多原发性癌;EB病毒