国家审计推进预算绩效管理全面实施:功能、协同与路径

【摘要】随着全面实施预算绩效管理的贯彻落实, 国家审计保障预算绩效管理目标实现的功能效应、 协同作用极其重要。本文以国家审计服务预算绩效管理的功能效应为关键点和突破口, 分析国家审计与预算绩效管理在优化资源配置效率、 推动公共服务高质量发展和促进财政可持续发展三个方面的协同作用, 提出国家审计通过监督全面实施预算绩效管理的运行路径、 保障其实现路径、 激励其建设路径和创新其发展路径四个方面, 推进全面实施预算绩效管理提质增效。

【关键词】国家审计;国家治理;预算绩效管理;经济高质量发展

【中图分类号】 F832 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2024)15-0078-5

习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调, 审计是党和国家监督体系的重要组成部分, 是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。2018年9月, 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》正式发布, 预算绩效管理作为国家治理的重要保障, 政府部门应以预算绩效管理机制为切入点, 全面实施预算绩效管理。全面实施预算绩效管理的出发点是完善国家治理, 国家治理的目标和模式则决定了国家审计的方向和制度形态。全面实施预算绩效管理有助于推进国家治理体系和治理能力现代化, 发挥好国家审计的财政资金监督作用, 增强政府的公信力和执行力(王泽彩, 2018)。鉴于此, 有关部门单位应以国家审计为中心, 做好国家审计监督工作, 加强对经济决策、 经济制度、 经济管理等方面的稽查, 深化审计结果运用, 推动全面实施预算绩效管理。

一、 国家审计对预算绩效管理的功能

通过对各部门财政资金预算绩效进行分析, 发现预算绩效管理仍存在部分预算收入统筹力度不够、 预算绩效管理体系不完整以及个别预算支出不明晰等问题。国家审计能够通过发挥其在经济、 政治和社会方面的功能来防范和化解重大风险, 提升投资利用率, 发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

(一) 国家审计对预算绩效管理的经济功能

国家审计作为一项基础性制度安排, 在促进经济高质量发展中扮演着重要角色。国家审计通过发挥预防、 揭示、 抵御等功能, 提升经济资源配置效率和政府审计质量, 进而推动经济健康运行和高质量发展(王世谊和刘颖, 2009)。国家审计的经济功能包括经济监督、 经济评价和经济鉴证三个方面。

1. 国家审计的经济监督功能。国家审计要求各级国家审计机关人员采取“行政负责制”, 监督财政收支的合法、 合规性和真实性。对于预算资金安排不合理的渎职和失职行为, 有关部门需协作配合, 把审计监督与纪检监察、 组织人事、 巡视巡察等监督贯通起来, 形成监督合力, 进而提高预算管理绩效与质量。

2. 国家审计的经济评价功能。这一功能具有考核性、 威慑性和反馈性作用。国家审计的考核性作用在于能够优化资源配置、 强化预算支出责任意识。国家审计的威慑性作用在于通过个别预防和一般预防来抑制被审计单位的投机行为, 使其积极配合审计工作, 从而提高财政资金的使用效益。其中: 个别预防是指国家审计通过对违法违规的部门和个人进行处罚, 威慑代理者, 避免违法违规行为再次发生, 抑制预算非效率管理的动机; 一般预防是指国家审计威慑代理者通过提高国家审计机关人员失职的预期成本, 从根本上促使国家审计机关人员重视对预算绩效的管理。国家审计的反馈性作用在于通过对预算执行评价结果的分析, 及时将分析报告反馈给国家审计机关人员, 积极推进财政部门和预算单位的预算绩效管理改革进程。

3. 国家审计的经济鉴证功能。国家审计以公共资金、 国有资产和国有资源的管理、 分配及使用为主要审计内容, 通过激励公众参与预算的方式, 建立公共平台, 以确保公众参与到预算绩效管理的全过程中。国家审计依据对预算决策、 资源配置和公众需求的分析, 将审计监督与社会公众监督、 媒体监督有效结合起来, 对重大预算项目进行跟踪审计, 综合利用绩效评价结果实施绩效整改问责。因此, 国家审计能够查出一些隐匿较深的预算绩效管理问题, 进而促进预算绩效管理约束制度的建立。

(二) 国家审计对预算绩效管理的政治功能

国家审计服务于政治监督, 其对预算绩效管理的政治功能体现在规划、 预防、 约束三个方面。

1. 国家审计的规划功能。国家审计通过提前进行整改和完善相关法律法规, 改进政府预算编制, 健全转移支付的定期评估、 动态调整和退出机制, 加强跨年度预算平衡, 强化中期财政规划对年度预算的约束, 将全生命周期内对财政支出的影响纳入中期财政规划, 合理制订偿债计划, 鼓励地方建立政府偿债备付金制度。预算绩效管理作为统筹管理各级财政资源的工具, 推动了预算与绩效管理一体化发展, 实现了从绩效管理到绩效预算的跨越, 提升了财政资金使用效益和预算执行效率。

2. 国家审计的预防功能。国家审计直接对国家机关人员任职或离任期间的权力运行和责任落实情况进行监督和制约, 因此, 国家审计对此发挥预算管制功能, 促进国家机关人员依法行权用权, 有效防止公共预算的无限膨胀, 提升预算绩效管理质量。并且, 在国家机关人员准备离职前, 国家审计对其在职期间财政预算的目的、 金额和用途等的必要性、 准确性及科学性进行审计, 监督预算资金的使用绩效, 有效预防在位者对财政资金预算的无限支配, 提升预算绩效管理水平。

3. 国家审计的约束功能。基于审计信息化理论, 国家审计是一种信息质量保障机制, 其通过信息约束来监督和遏制公共资源管理者和使用者滥用权力, 从而提高被审计单位的信息透明度(郑伟等, 2020)。国家审计通过信号传递机制, 预测和揭露社会经济运行中存在的风险与隐患, 坚持先有预算后有支出, 实现预算指标对执行的有效控制。并且, 国家审计通过将审计成果应用到财政预算安排和预算绩效管理的考核中, 推动预算绩效管理提质增效, 将绩效评价结果与完善政策、 调整预算安排进行有机衔接, 以增强政策可行性和财政可持续性, 进而强化引导约束。事后预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分, 是指对预算的完成情况进行评价和反馈, 并通过绩效信息公开和绩效信息评价来完善预算绩效考核流程, 提升预算管理透明度, 增强问责性。

(三) 国家审计对预算绩效管理的社会功能

国家审计是国家治理的基石和重要保障, 其对预算绩效管理发挥抵御、问责、 揭示等社会功能。

1. 国家审计的抵御、 问责功能。国家审计通过抵御功能揭示国家治理中的违法违规行为, 并针对审计政策措施执行过程中所暴露的问题, 提出改进建议, 形成国家审计的免疫机制(刘家义, 2012)。财政厅与审计厅协助合作, 在制定年度任务时, 互相征求意见, 合理确定预算绩效评价和财政审计项目。在此过程中, 国家审计通过发挥问责功能, 规范政府收入的预算管理, 坚持实事求是编制收入预算, 将财政收入的规模和增幅纳入考核标准, 提高收入质量, 维护全国统一市场的公平竞争。并且, 国家审计的抵御、 问责功能通过规范预算调剂行为和按权责发生制列支的事项, 严禁以拨代支, 加强地方财政暂付性款项管理, 并对政府投资基金设立和出资进行预算约束, 提高资金使用效益。

2. 国家审计的揭示功能。审计机关具有权威性、 独立性和专业性等特质, 其能够揭露国有企业内部可能存在的管理结构和制度性缺陷, 以及国有企业违法违规、 资源利用率低、 技术落后等问题, 评价国有企业有关经济活动和事项, 及时反馈给政策制定者以纠正和修复政策漏洞, 并针对存在的漏洞和偏差提出相应的对策建议, 促进预算绩效管理机制的高质量发展。国家审计依法对违反国家政策法规、 损害民生和资源环境的企业展开全方位、 立体化的审计监督, 促使企业积极改进预算绩效管理模式, 提高生产效率和资金使用效率(王彦东等, 2021)。此外, 国家审计的揭示功能有助于改善企业生产技术落后、 产品创新能力低下、 升级换代周期长等弊端, 完善企业制度和产业结构, 不断提高企业预算绩效。

二、 国家审计与预算绩效管理的协同作用

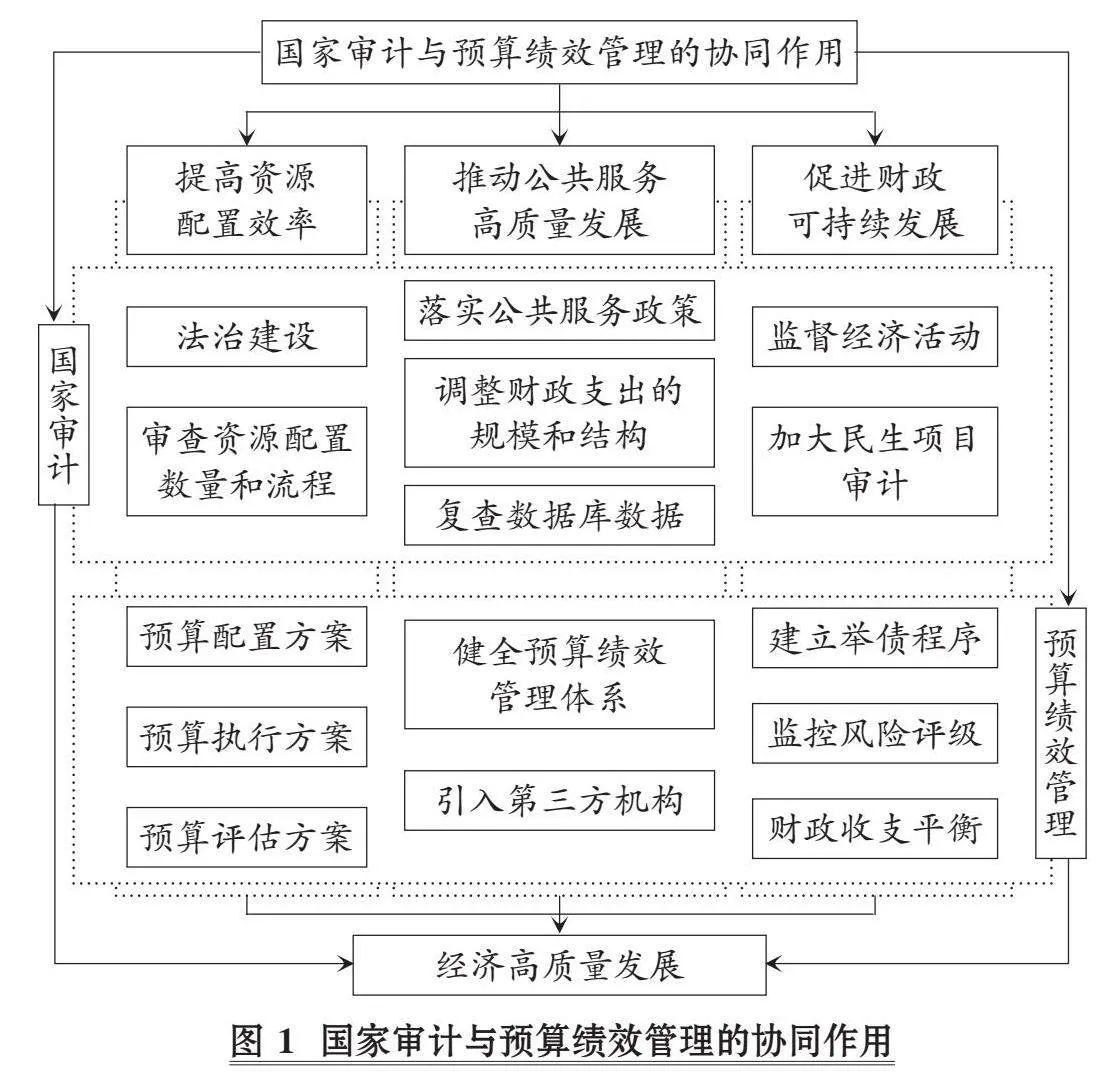

国家审计通过评估政府部门的预算绩效考核结果, 分析其评价结果与实际情况的匹配度, 进而提出整改建议。由于审计机关履职需要预算资金的支持, 国家审计能够通过加强预算绩效管理来提高资源配置效率、 推动公共服务高质量发展和促进财政可持续发展(黄海艳和张娜, 2022), 进而发挥两者的协同作用(详见图1)。国家审计与预算绩效管理的协同作用能够提升经济增长效率, 保障财政支出的稳定性(韩峰等, 2020)。

(一) 提高资源配置效率

优化资源配置是国家治理目标的重要体现, 也是政府受托经济责任的内在要求。国家审计是我国社会主义经济监督体系中的主导力量, 其通过维护财经纪法和加强廉政建设, 提升国家治理效能、 行政效率与政府公信力, 进而影响社会、 政府和企业的经济活动。国家审计作为国家宏观经济管理体系中不可或缺的一部分, 以财政收支的真实完整性为基础, 依据各部门的资源使用情况审查资源配置的数量和流程, 切实提高资源配置效率, 有效衡量资源配置过程中的“绩”和“效”。

预算绩效管理通过编制预算方案并监督预算方案的执行, 合理配置有限的资金、 资源, 力求达到投入成本最少、 投资收益最高的目标, 实现经济利益最大化和资源配置最优化。事中预算绩效管理是优化财政资源配置的关键举措, 通过实行项目执行进度提醒机制, 全面开展预算执行和成本运行多项监控, 完善协同发展绩效指标框架, 从而基本建成涵盖财政、 部门、 政策和项目的绩效管理。预算绩效管理要求预算单位完善事前预算绩效评估机制, 关注公共资源的配置效率、 公共资金的使用方向, 从源头上预防资源错配和资金浪费问题, 提高行政决策的科学性及政府的工作效率和公信力, 牢固树立“花钱必问效、 无效必问责”的预算绩效管理理念, 深化预算绩效管理体制改革。预算绩效管理将长期目标与短期目标相结合, 即预算绩效结果与预算管理过程两手抓、 两手都要硬, 合理设置绩效目标, 将绩效考核过程公开化、 透明化, 为调配资金资源提供专业支持。

(二) 推动公共服务高质量发展

推动公共服务高质量发展是国家审计机关的重要职责和任务所在。国家审计通过处理、 处罚、 整改、 曝光和预警功能, 推动公共服务政策落实, 跟踪监督公共服务的高质量发展, 及时发现并有效解决公共服务高质量发展进程中存在的问题和短板。审计机关对公共财政支出进行审计, 调整国家财政支出的规模和结构, 进而缩小区域城乡差距, 促使公共服务均等化, 推进经济发展成果共享、 人与自然和谐共处的高质量发展(李明和聂召, 2014)。国家审计通过关联数据库与法治案例资源库来筛查数据和调取证据, 以及时掌握风险异动, 减少国家审计的差异化, 提升审计工作效率, 推动公共服务高质量发展。新时代国家审计从“身体力行”监督转向人工智能审查。国家审计应用能够挖掘结构化与非结构化数据的数字技术, 采用专业数据管理技术框架来分析数据, 直观地呈现数据的内涵和规律, 反映单位基础情况、 会计核算、 资产管理、 账户管理等预算信息, 实现预算管理一体化。

预算绩效管理侧重于公共服务的质量和效果, 在实践中逐步完善、 健全预算绩效管理体系, 实现预算绩效指标的可比较、 可检测、 可公开, 从而达到全国统一标准。预算绩效管理将各级财政部门的预算编制、 预算评价、 预算项目、 预算资产等数据纳入数据中心, 建立起全国性质的公共服务标准信息库, 及时发现公共服务中的问题和短板, 为财政预算政策制定、 财政预算编制和执行、 政府财政资金使用有效性的衡量提供准确的依据, 进而提高公共服务的供需匹配效率。预算绩效管理引入第三方机构参与, 充分发挥第三方机构独立、 客观、 公正的优势, 增强预算绩效评价的可信度和精确度, 提升政府的行政效能。预算决策的民主化也推动了其科学化的发展。预算绩效管理可使公众需求通过多种渠道体现在预算之中, 在不断的评价与修正中趋向于绝大多数公众的偏好, 提供社会福利最大化的公共服务。

(三) 促进财政可持续发展

财政可持续发展是保障经济安全的基础。国家审计对公共资金、 公共资源、 公共资产等相关经济活动进行监督检查, 保障经济安全重大战略任务的有效实施, 促进全体人民共同富裕。国家审计坚持以人民为中心的发展思想, 重点审查民生资金, 加大民生项目的审计力度, 并分析经济支出与民生支出之间的协调性等, 促进财政的可持续发展。

预算绩效管理建立了控制导向的举债程序, 实现融资规模与项目收益平衡, 专项债券期限与项目期限相匹配, 强化国家审计对举债过程的监督, 并将结果向社会公布, 减少不同部门之间因竞争稀缺额度而产生的利益博弈。同时, 预算绩效管理在风险监控上对政府信用评级、 债务定期审计及风险信息披露的原则进行了规定, 构成社会公众了解地方债务风险的权威渠道, 确保社会公众对债务信息的知情权, 综合评估政府的偿债能力, 从而在源头上减少债务融资, 防范财政风险。此外, 预算绩效管理能够强化国有企业和事业单位的监管并加强督查审计问责, 切实防范恶意逃废债, 以化解地方政府隐性债务风险, 落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制, 坚决遏制隐性债务增量, 有效降低隐性债务存量, 增强财政可持续性。预算绩效管理通过规范管理政府和社会资本合作项目, 推进养老保险全国统筹和医疗、 失业、 工伤等社保基金管理, 促进财政收支基本平衡。为增强预算绩效管理的风险防控能力, 政府建立了偿债资金储备机制, 健全了预算稳定调节机制, 将偿债资金在预算绩效管理分配中予以反映, 防范债务兑付风险, 充分发挥地方政府债券的逆周期调节作用, 促进财政可持续发展。

三、 国家审计推进预算绩效管理全面实施的VVEfefdSty/zR6/TwOaAwW5sYe83ZWWUdviBw0a+fCM=路径

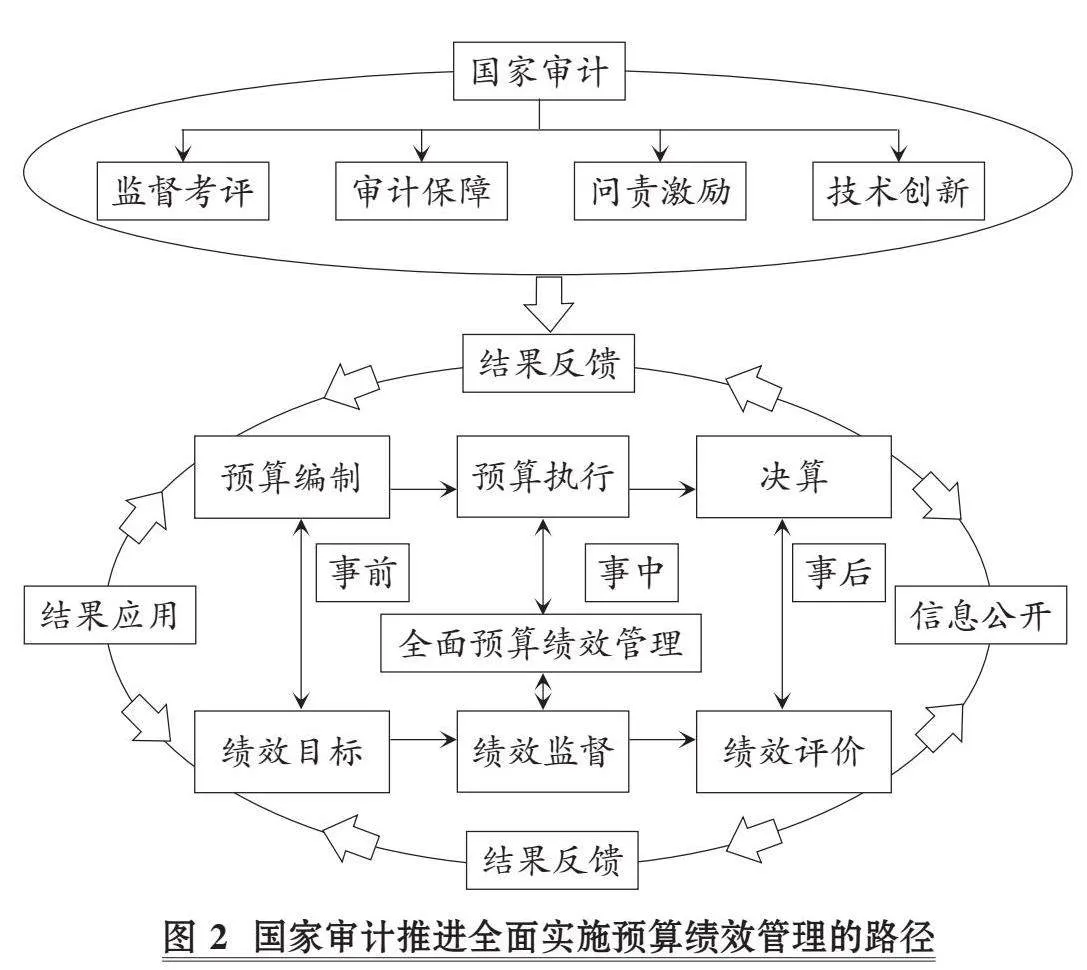

随着我国经济由传统的追求高速增长的粗放式发展模式向经济结构优化和高质量协同并进的新发展模式转变, 国家审计逐步展开了对预算编制绩效、 预算执行绩效以及预算评价绩效的审计工作。图2展示了国家审计推进全面实施预算绩效管理的路径。与传统预算审计相比, 国家审计通过监督运行路径、 保障实现路径、 激励建设路径和创新发展路径等方面, 推动国家审计与预算绩效管理的统一化与系统化发展, 从而促进国家治理体系的健全和治理能力的提高。

(一) 国家审计监督全面实施预算绩效管理的运行路径

国家审计通过审查政府预算单位的财政收支及其经济活动的真实性、 合法性和合规性, 履行经济监督职能, 推动对预算绩效管理全方位、 全过程、 全覆盖的监督, 及时发现影响财政资金预算管理的突出问题, 提高财政资金使用效率, 增强政府公信力与执行力。国家审计将全面深化改革作为总目标, 追求以促进经济高效、 健康发展为主, 充分发挥国家审计的独立性, 全方位提升预算绩效设计效率与效果。国家审计对全面预算绩效管理的事前预算绩效编制、 事中预算绩效监督、 事后预算绩效评价的真实性、 合规性、 完整性进行审查, 进而推动预算绩效管理的统一化与系统化发展。

国家审计以预算项目收支分类为要求, 依据政府收支科目制度办法, 建立一套涵盖“可靠性”“可比性”和“及时性”的分行业绩效目标和指标体系, 使项目的动态监管有据可依。审计机关通过对财政支出预算执行、 管理以及绩效目标运行等情况进行实时跟踪, 及时发现绩效目标预期完成情况、 项目实施情况、 资金管理情况、 成本比较等方面的问题, 并采取有效纠正措施。国家审计的监督可以保障政府切实进行预算绩效管理, 通过审核各项目绩效目标与工作执行的匹配度, 确定预算资金额度, 协同各部门发展, 建立全覆盖预算绩效监督体系, 提高政府各部门资金与绩效的匹配程度。国家审计健全预算绩效管理体系需要建立涵盖预算绩效目标管理、 预算绩效监督管理、 预算绩效评价管理等全环节的管理制度, 提高预算绩效管理工作的透明度, 提升政府绩效管理效率和财政资金利用率。全覆盖的预算绩效监督体系不仅需要完善既有的预算编制监督考评制度, 还需要将“双监控”、 第三方评估等监督评估方式融入现有的预算执行过程和结果中, 形成良好的闭环全覆盖预算绩效监督系统。

(二) 国家审计保障全面实施预算绩效管理的实现路径

国家审计通过分析政府预算绩效单位履职后实现绩效目标所达到的预算管理效果, 实现经济评价职能, 为预算单位提供相关审计评价意见, 有效保障预算绩效评价结果的真实性和准确性。国家审计坚持以预算绩效目标为导向, 将经济责任审计、 预算执行审计等评价方式紧密结合, 考核预算编制、 预算执行、 财务监督等, 实现审计机关年度预算评价管理工作全覆盖。因此, 在预算编制环节实施绩效目标管理要求考核人员将绩效意识贯穿预算管理全过程, 关注绩效目标的设立, 明确预算资金的投资及使用成本、 效益和利润等预期目标, 量化预算计划指标, 牢固树立预算绩效管理意识, 提升财政资金使用效率和效益。政府考核监督部门应参照相关法律法规, 借助第三方评估开展前期绩效评估, 有效结合项目实施的可行性和绩效目标的科学性, 将评价考核结果作为预算绩效安排的参考依据, 关注预算资金使用的效率性、 效果性和经济性, 提高预算管理水平。建立全覆盖的预算绩效考评体系是实现国家治理现代化、 科学化和规范化的催化剂。对于预算执行过程与结果的考评缺位问题, 国家审计作为政府内部监督工具, 聚焦监督预算执行的过程和结果, 落实审计机关的职责, 实现全覆盖预算绩效与国家审计监督各口径规范衔接。

预算绩效评价考核制度是一种在预算编制、 执行、 监督过程中, 融入绩效理念和方法等的现代评价监督方式, 包括定量指标评价和定性指标评价。定量指标评价以被直接量化的数值作为衡量标准, 定性指标评价则需要考核人员借助自身的经验对评价指标进行判断。审计机关在定量与定性相结合的预算绩效指标框架的基础上建立起统一的全覆盖预算绩效评价指标体系, 立足工作实际, 做到与基本公共服务标准的有效衔接, 跟踪督促审计问题整改, 切实提升财政资金使用效益。国家审计对相关审计项目的审计结果进行分析和评价, 围绕预算管理的内容和环节发布专门的政府预算绩效审计报告, 促进审计结果的运用, 充分实现“一果多用”, 使预算绩效管理规范化和制度化。审计机关以审计结果为依据, 在跟踪分析研究的基础上, 编制政府预算绩效管理审计报告, 对各项目的预算绩效总体情况进行审计评价, 实现审计结果在政府各部门之间的信息共享, 并向社会公告, 推进全面实施预算绩效管理。在预算绩效管理工作中, 政府各部门基于评价指标开展绩效评价工作, 要求政府制定科学合理的预算绩效评价标准, 这有助于发挥预算绩效管理真正的激励、 监督作用。

(三) 国家审计激励全面实施预算绩效管理的建设路径

国家审计基于其内在的权威性和公正性, 履行问责职能, 跟踪督促问题整改, 从而深化绩效责任落实, 强化预算管理整改。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中明确指出, 审计机关要依法对预算绩效管理情况开展审计监督, 财政、 审计等部门发现违纪违法问题线索, 应当及时移送纪检监察机关。各级财政部门要推进绩效信息公开, 重要绩效目标、 绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大、 同步向社会主动公开, 搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台, 自觉接受人大和社会各界的监督。各部门应当整合总体价值追求与管理工具, 建立与自身管理体制相协调的激励约束机制, 注重绩效标准制定的协调性, 重点实施终身责任追究机制和责任倒查制度, 以健全预算绩效管理体系, 促进绩效问责一体化。

国家审计通过落实“一把手”问责整改机制, 以审计整改情况为重要依据, 严格追究屡审屡犯的预算绩效管理单位的责任, 实现责任分解、 检查监督、 倒查追究的审计问责闭环链条。预算绩效管理以绩效评价为依据, 实施自上而下和自下而上的行政问责机制, 减少人为因素的主观判断, 促进行政问责与绩效预算的一体化。绩效评价是绩效信息的来源, 问责建立在绩效评价之上。各部门根据绩效目标开展预算管理工作, 努力获取良好的绩效评价, 实现资源共享, 保证国家审计报告的完整性和科学性。国家审计报告不仅要聚焦具体预算绩效管理的项目或资金, 推动财政资源的高效配置, 而且要着眼于宏观层面制度建设总体状况, 系统全面报告政府预算绩效管理情况, 体现国家审计的问题导向, 反映预算绩效管理实际, 落实审计结果问责, 推动绩效信息公开和接受社会监督, 确保国家审计真正促进全面预算绩效管理。国家审计的建设性功能能够促进公民参与到预算绩效管理法律制度的完善中, 提高社会公众对预算绩效的关注, 保障公民在法律上的主体地位, 促进政府预算的民主化。

(四) 国家审计创新全面实施预算绩效管理的发展路径

国家审计通过大数据平台量化各项评价指标, 提供更加精准的数据报告, 使得预算绩效评价指标发挥其应有的价值(刘星等, 2016)。当前使用迷彩U锁可随时远程登录专网, 预算绩效管理利用这一便利条件, 通过数字化审计平台等信息共享机制, 与政府、 企业和会计师事务所等形成有效的沟通渠道(李晓慧和蒋亚含, 2018), 并及时分享审计监督成果, 推进部门间预算信息互联共享, 加快建设覆盖本地区的预算管理一体化系统并与中央财政对接, 建立全覆盖、 全链条的转移支付资金监控机制, 实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、 流向明确、 账目可查、 账实相符, 提高预算支出的透明度。审计机关统筹各行业、 各地区、 各部门的数字资源, 有效拼接整合审计的数据信息, 还原财政审计潜在风险的产生与扩散过程, 强化部门对所属单位预算执行的监控管理职责, 实现预算支出的透明化。

各部门利用信息化手段加强预算管理过程控制, 反映项目绩效目标的实现情况、 项目实施进程和资金支出进度, 对审计项目的预算管理由事后前移到事中, 切实提高审计工作质量和效率, 降低审计成本, 为提高资金使用效益提供保障。审计机关通过采集预算绩效项目业务数据并进行分析比对, 精准定位预算执行绩效管理中的缺陷, 为推进财政大数据审计平台建设奠定基础。各审计专职人员基于多重数据科学分析资金使用绩效, 统筹开展全流程预算绩效管理工作质效核查和实施后续审计查核措施, 可保证审计质量, 提高审计工作效率。

【 主 要 参 考 文 献 】

韩峰,胡玉珠,陈祖华.国家审计推进经济高质量发展的作用研究——基于地级城市面板数据的空间计量分析[ J].审计与经济研究,2020(1):29 ~ 40.

黄海艳,张娜.国家审计赋能我国公共服务高质量发展的路径研究[ J].中国行政管理,2022(4):146 ~ 148.

刘家义.论国家治理与国家审计[ J].中国社会科学,2012(6):60 ~ 72+206.

李明,聂召.国家审计促进地方经济发展的作用研究——来自省级地方政府的经验证据[ J].审计研究,2014(6):36 ~ 41+112.

刘星,牛艳芳,唐志豪.关于推进大数据审计工作的几点思考[ J].审计研究,2016(5):3 ~ 7.

李晓慧,蒋亚含.政府审计对注册会计师审计的影响:“顺风车”还是“威慑力”?[ J].会计研究,2018(3):78 ~ 85.

王世谊,刘颖.政府审计在维护国家经济安全中发挥作用的途径和方式[ J].审计研究,2009(4):17 ~ 20.

王泽彩.预算绩效管理:新时代全面实施绩效管理的实现路径[J].中国行政管理,2018(4):6 ~ 12.

王彦东,马一先,乔光华.国家审计能促进区域营商环境优化吗?——基于2008 ~ 2016年省级面板数据的证据[ J].审计研究,2021(1):31 ~ 39.

郑伟,张立民,崔雯雯等.信息技术与国家审计质量——基于违规金额和地区生产总值的视角[ J].审计与经济研究,2020(4):1 ~ 8.