汽车发动机舱盖前密封条处口哨声抑制方法的研究

摘 要:某新能源车型开发过程中,在高速100km/h以上时,驾驶室明显感知到发动机舱盖前部有口哨般啸叫声。通过风洞和道路验证,表明发动机舱盖前部的造型设计、前保格栅的通风面积、发动机舱盖前部密封空腔的大小,对该啸叫声有较大影响。本文以此为背景,对啸叫声的发声机理进行深入的研究,并设计多个方案进行验证,最终通过减小发动机舱盖前部密封空腔面积解决了该啸叫声。同时总结了抑制啸叫声的方法,为后续新能源车型的风噪开发提供了参考。

关键词:啸叫声;通风面积;密封空腔;风噪

中图分类号:U467.4 文献标识码:A 文章编号:1005-2550(2024)04-0035-06

Study on the Whistling Suppression in the Front of Hood

ZHOU Wei, Ma Bao-lin, Li Lei, Liu Shun-li, Zhu Bo

(Chery Automobile Co., Ltd, Wuhu 241009, China)

Abstract: During the development test of a new energy vehicle, whistling was obviously perceived in the front of the hood at a high speed of 100km/h or more. In the wind tunnel and road test, the results show that the shape design of the front of the hood, the state of the ventilation area between the hood and front bumper, and the size of the sealing cavity in the front of the hood have a great influence on the whistling. As result of that, this paper will research on the mechanism of whistling, designs several proposals to test, finally solves whistling by reducing the area of the sealing cavity in front of the hood. At the same time, the methods of suppressing whistling are summarized, which provides a reference for the subsequent development of wind noise of new energy vehicles.

Key Words: Whistling; Ventilation Area; Sealed Cavity; Wind Noise

1 前言

随着人们对汽车的行驶舒适性要求越来越高,汽车密封条不仅要满足一般的密封设计要求,而且还要满足噪声、可靠性等要求,而噪声是影响整车NVH性能的重要因子,因此降低噪声对顾客的感知提升非常重要[1]。通过研究及试验发现:发动机舱盖前部的造型设计、前保格栅通风面积、发动机舱盖前部的密封空腔大小等对发动机舱盖前部啸叫声的发生有重要影响,考虑到工程设计中需确保造型的极致需求,所以本文重点研究了啸叫声的发生机理和发动机舱盖前部的密封空腔大小[2]。

目前国内外针对前风挡玻璃区域以及前保区域的风噪有一定研究,但针对发动机舱盖前部的啸叫声研究较少。主要有顾晓卓[3]通过更改车门侧密封条外唇边根部材料,提高压载负荷,采用在A柱接角处增加两个凸筋的方案,并通过试验验证,解决了“呜呜”风噪问题。黄晓胜等[4]通过道路试验采集啸叫声相关声场信号,并经过声源定位、问题解析、机理分析明确了啸叫声的来源及其幅频特性,找到了影响啸叫声大小的关键参数,并基于此对格栅肋条结构进行优化设计,优化方案经过整车测试验证具有明显效果。李明亚等[5]对某SUV的发动机舱盖造型特征进行仿真分析,通过对机舱盖风噪性能进行优化,得到了整车风噪较低的发动机舱盖造型。杨飘等[6]利用流体力学和流体声学的理论,分析了口哨的发声原理,总结出了影响汽车前部风噪声中客户不可接受的高频口哨音的三个解决方向:改变流场方向、移除扰流因子、填堵谐振腔。

本文理论与试验相结合,深入分析了啸叫声的发生机理,针对出现的问题提出优化方案,同时利用仿真软件模拟及实物验证解决此问题。最后总结了抑制啸叫声的方法,为后期新能源车型发动机盖前部密封条布置提供一个参考及优化方向。

2 发动机盖前部异响问题描述

2.1 异响描述

某新能源车型风洞测试过程中,速度100km/h以上时,感知到发动机舱盖前部有明显的口哨般啸叫声,且车速越大,响度越大。通常这种口哨般啸叫声集中发生在发动机舱盖与周边件匹配处,多出现于发动机舱盖与前保格栅的区域。此车型前保为半封闭式,气流非常容易在该处腔体内产生涡流回旋并引起共振,从而产生口哨般啸叫声。啸叫声发生位置如图1所示:

2.2 啸叫源测试

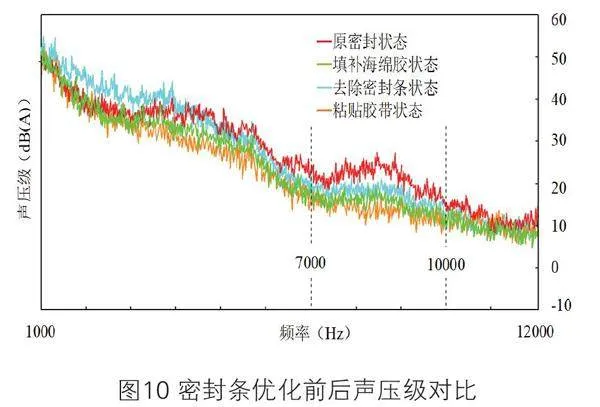

采用LMS软件振动噪声分析系统及设备,对啸叫声进行数据采集及处理。试验车辆为接近量产阶段的工程样车,车辆的外饰件、密封及隔声系统均达到量产水平,车外麦克风布置在车头前侧,行驶工况为匀速120km/h,该行驶速度可以保证气流有足够的速度激励出发动机舱盖前部啸叫声,同时可避免因车速过大带来的湍流噪声干扰,采集的故障车车内声压级PR值,如图2所示。从图示观察,高频7000Hz~10000Hz时有啸叫产生。

3 发动机舱盖前部啸叫声原因分析

3.1 啸叫声的形成原理

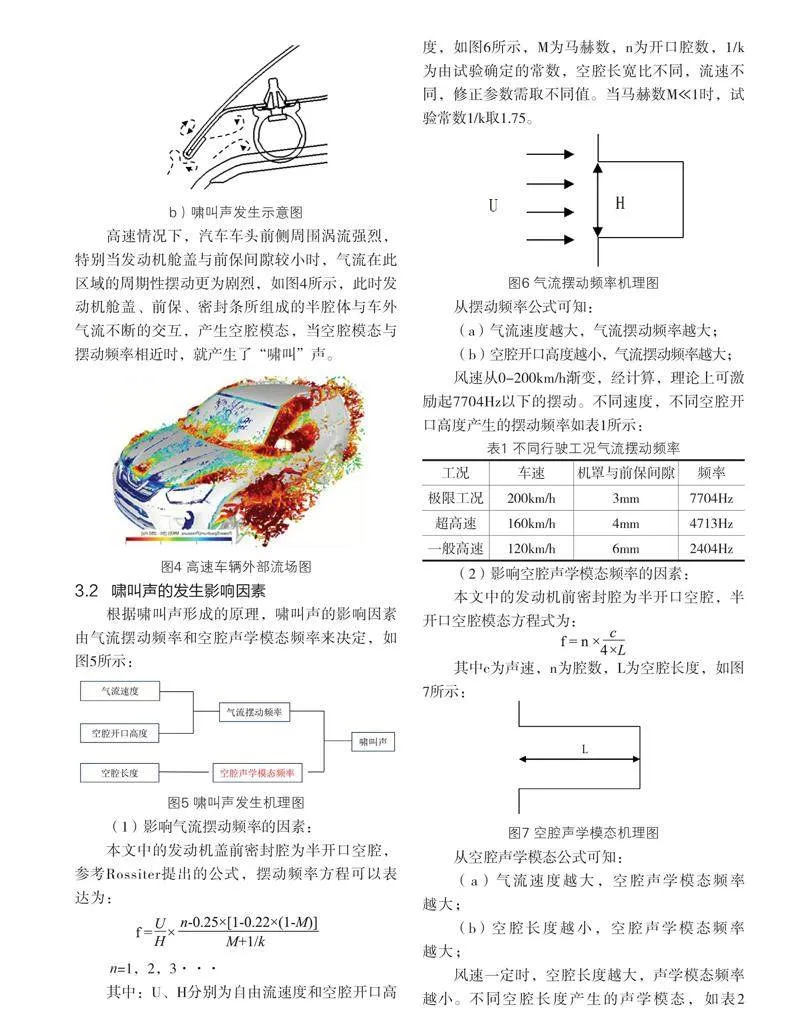

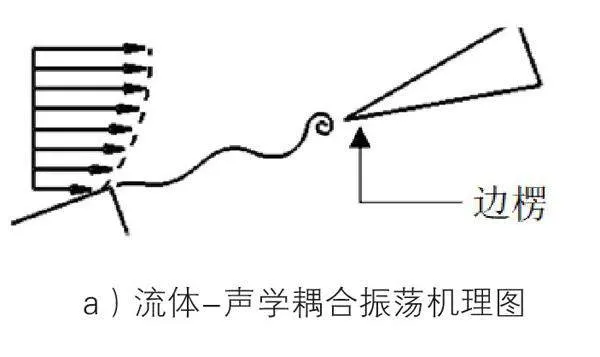

稳定的气流撞击到边楞上,会产生周期性的摆动,如图3中a)所示。当边楞两侧有空腔,气流会产生周期性的摆动,当摆动频率与空腔声学模态频率相近时,形成了流体-声学共振,又称为流体-声学耦合振荡,这种现象在宏观上称为啸叫声共振放大噪声[7]。

该车型前保与发动机舱盖分缝处正对车头行驶方向,在前保与发动机舱盖匹配处布置密封条进行密封处理,发动机舱盖前部密封条一直延伸到大灯两侧,整体形成导风结构,前保处与发动机舱盖密封条形成半空腔,气流非常容易进入空腔产生激励,如图3中b)所示。

高速情况下,汽车车头前侧周围涡流强烈,特别当发动机舱盖与前保间隙较小时,气流在此区域的周期性摆动更为剧烈,如图4所示,此时发动机舱盖、前保、密封条所组成的半腔体与车外气流不断的交互,产生空腔模态,当空腔模态与摆动频率相近时,就产生了“啸叫”声。

3.2 啸叫声的发生影响因素

根据啸叫声形成的原理,啸叫声的影响因素由气流摆动频率和空腔声学模态频率来决定,如图5所示:

(1)影响气流摆动频率的因素:

本文中的发动机盖前密封腔为半开口空腔,参考Rossiter提出的公式,摆动频率方程可以表达为:

n=1,2,3···

其中:U、H分别为自由流速度和空腔开口高度,如图6所示,M为马赫数,n为开口腔数,1/k为由试验确定的常数,空腔长宽比不同,流速不同,修正参数需取不同值。当马赫数M≪1时,试验常数1/k取1.75。

从摆动频率公式可知:

(a)气流速度越大,气流摆动频率越大;

(b)空腔开口高度越小,气流摆动频率越大;

风速从0-200km/h渐变,经计算,理论上可激励起7704Hz以下的摆动。不同速度,不同空腔开口高度产生的摆动频率如表1所示:

(2)影响空腔声学模态频率的因素:

本文中的发动机前密封腔为半开口空腔,半开口空腔模态方程式为:

其中c为声速,n为腔数,L为空腔长度,如图7所示:

从空腔声学模态公式可知:

(a)气流速度越大,空腔声学模态频率越大;

(b)空腔长度越小,空腔声学模态频率越大;

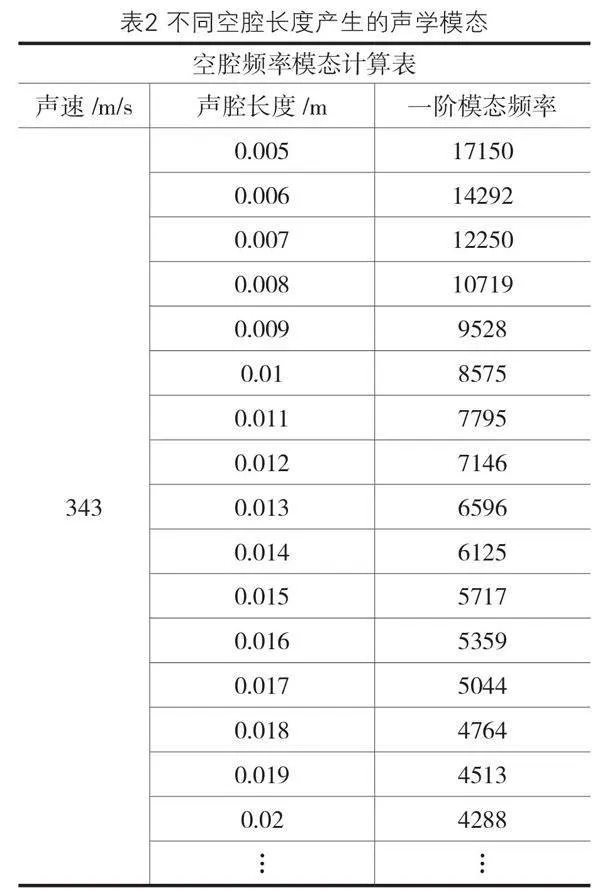

风速一定时,空腔长度越大,声学模态频率越小。不同空腔长度产生的声学模态,如表2所示。

4 动机舱盖前部异响问题解决方案

4.1 抑制啸叫声的方法

基于气流摆动在高速时产生了4000Hz~ 8000Hz的频率,空腔长度在11~20mm时产生了4000Hz~ 8000Hz的模态,比较相近,因此会产生流体-声学共振。此段频率又是人耳听到的高频频率段,所以乘客不能接受。

由于气流摆动频率的两个因素与造型、发动机盖布置有关,所以能优化的空间不多。因此通过降低空腔开口高度、减小空腔长度,使空腔模态频率大于10000Hz以上,与高速时气流摆动频率8000Hz不产生耦合发生共振,从而来降低啸叫声。

为避免空腔模态与边楞摆动频率耦合共振,需将空腔长度控制在8mm以下:声腔模态大于10000Hz;气流的周期性摆动小于8000Hz。

通过理论分析,总结建立以下方式校核:

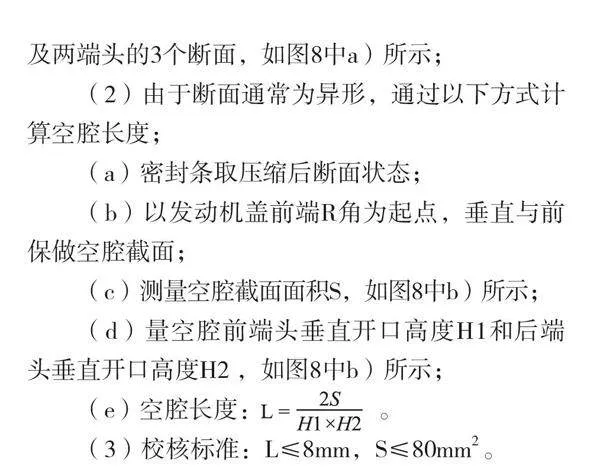

(1)做发动机舱盖前部主断面,至少包括Y0及两端头的3个断面,如图8中a)所示;

(2)由于断面通常为异形,通过以下方式计算空腔长度;

(a)密封条取压缩后断面状态;

(b)以发动机盖前端R角为起点,垂直与前保做空腔截面;

(c)测量空腔截面面积S,如图8中b)所示;

(d)量空腔前端头垂直开口高度H1和后端头垂直开口高度H2 ,如图8中b)所示;

(e)空腔长度: 。

(3)校核标准:L≤8mm,S≤80mm2 。

4.2 密封条结构及布置优化方案

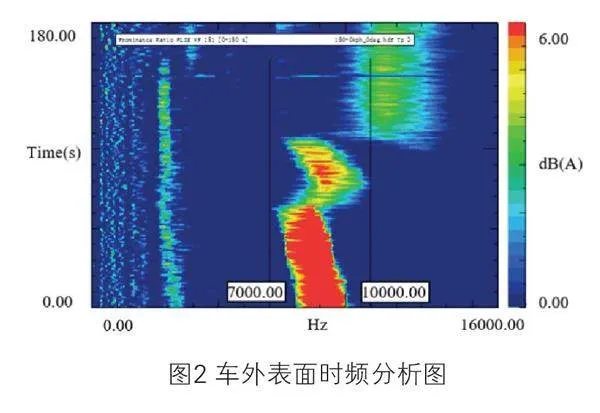

基于上述抑制啸叫声的原理,采用以下快速方案进行验证,如图9所示:方案一,减小前部空腔面积,用泡棉填补前保与发动机盖之间的缝隙,啸叫声明显减弱;方案二,去除密封条,开放式发动机舱(ICE、PHEV等无机罩装饰罩或储物盒)车型可消除啸叫,但封闭式发动机舱(比如带储物盒及密封条)仍然会有宽频风噪;方案三,完全密封,用布基胶带将前保与发动机舱盖之间的缝隙封堵,啸叫声也完全消失。

图10为车外测点得到的声压级频谱,从声压级曲线可以明显看到,啸叫声声源集中在7000Hz到10000Hz内,峰值中心频率集中在8000Hz左右,可以看出原密封状态的分贝值最大,填补海绵胶状态较原密封状态的分贝值有明显降低,去除密封条状态较填补海绵胶状态的分贝值有一定减小,粘贴胶带后进行封堵状态的分贝值最低。

综合成本及可实施性等因素,最终采用减小前部空腔面积来解决此类啸叫声。因此针对发动机舱前部密封进行了优化设计,优化设计及验证仿真结果如下:如图11中a)所示,原密封条截面密封空腔区域面积比较大;如图11中b)所示,优化后密封条截面密封空腔面积进一步减小;如图11中c)所示,经过总结的校核标准进行验算,其结果满足设计要求。

4.3 试验验证

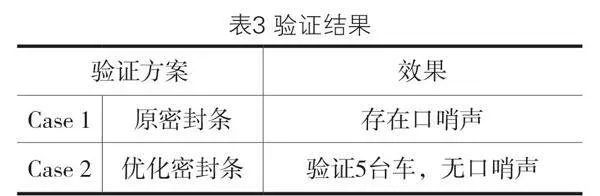

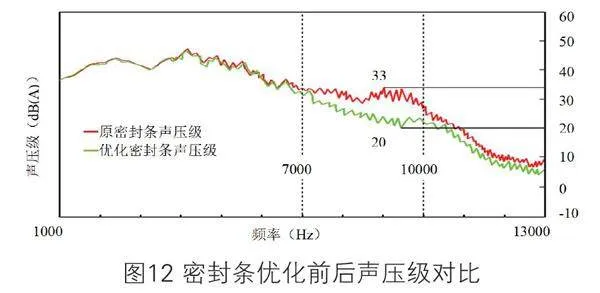

(1)优化方案最终验证

图12为风洞试验中检测到的声压级频谱,从声压级曲线可以明显看到,啸叫声声源集中在7000Hz到10000Hz内,峰值中心频率集中在8000Hz左右,搭载原密封条测得峰值分贝约为33dB,搭载优化后密封条峰值分贝约为20dB,有效降低分贝值13dB。

(2)主观评价

最终对样车批量进行路试评价,主观评估均无啸叫声,方案完全满足设计要求,验证结果如表3所示:

5 结语

本文结合某新能源车型发动机盖前部啸叫问题的解决案例,通过气流摆动频率、空腔模态的耦合振荡推算出此类半空腔啸叫发生的机理,并利用密封条的结构与布置解决了空腔模态与摆动频率的耦合共振,从而抑制了啸叫声。

此外,本文通过啸叫声的发生机理及实车验证结果,总结出此类问题设计解决方法,不仅提升了开发效率,还降低了开发成本,为后期开发项目提前解决此类问题提供了参考。

参考文献:

[1]程志伟,叶志刚.乘用车气密性和风噪的关系及车身设计的密封改进[J].汽车科技,2011,(02):52-53+4.

[2]康强,顾鹏云,李洁,等.电动汽车电驱动高频啸叫噪声评价方法研究[J].汽车工程,2019,41(06): 682-687.DOI:10.19562/j.chinasae.qcgc. 2019.06.011.

[3]顾晓卓.某MPV前门区域风噪啸叫与密封优化分析[J/OL].应用声学,1-6[2024-04-16].http: //106.52.218.247:8085/kcms/detail/11.2121.o4. 2023 0310.1258.002.html.

[4]黄晓胜,周万田,宋俊,等.某SUV格栅啸叫声试验研究[J]. 汽车科技,2021,(06):68-72.

[5]李明亚,徐旭,刘二宝,等.某SUV车型机舱盖风噪性能优化研究[C]//中国汽车工程学会汽车空气动力学分会.2018中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会论文集.长城汽车股份有限公司技术中心,河北省汽车工程技术研究中心,2018:6.

[6]杨飘,李燕龙,陈文,等.汽车前部口哨音的研究与改善策略[J].汽车科技,2019,(04):41-46+40.

[7]刘杨,邓玉伟,侯杭生,等.窄缝式消声器啸叫原因分析及解决[J].噪声与振动控制,2021,41(04):228-233.

周 伟

毕业于湖北汽车工业学院,现就职于奇瑞汽车股份有限公司汽车工程研发总院,主要研究方向为车身系统集成开发,已发表论文4篇,已获专利20多项。

专家推荐语

康润程

襄阳达安汽车检测中心有限公司

NVH专业副总师 研究员级高级工程师

本文针对某新能源车高速时发动机舱盖前部有口哨般啸叫声问题,通过测试及分析得知,啸叫声来源于发动机舱盖与前保格栅的区域气流涡流。对此进行理论分析可知,啸叫声由气流摆动频率(空腔开口高度)和空腔声学模态频率(空腔长度)耦合共振造成,提出降低空腔开口高度和减小空腔长度的方法来避免出现空腔模态与边楞摆动频率耦合共振而产生啸叫声,最后试验验证改善方案有效、结论正确。

全文结构完整,论点明确、理论正确、论据有效、逻辑推导性一般、可读性较好。学术水平较好,有较好的实际应用价值。