唤醒·互动·引领:出版直播营销策略的情感转向与实践路径

【摘要】在数字化连接时代,用户的消费行为由量的阶段、质的阶段进化到感情阶段,出版行业相应地在制定营销策略时面临着用户由价格敏感型向情感流动型转变的新情况。文章基于费尔克拉夫的话语分析路径,运用量化内容分析与质化深度访谈方法,对出版直播中使用的情感营销策略进行探析。研究表明,在生产层面,出版直播采用词汇、隐喻与认同的策略唤醒用户情感;在场景层面,出版直播通过情感互动,制定了植入式、定制式与沉浸式的出版营销策略;在消费层面,出版直播通过文本泛生活化的文化适应与主播IP化的商业选择,主动进行情感引领。

【关键词】出版直播 情感式营销 话语分析

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)7-053-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.7.007

依托算法、大数据、人工智能等技术力量建立起来的直播平台,作为连接主播与用户的媒介,在传递、交流信息的同时建构起虚拟聚合空间,成为双方维系情感的重要工具,直接推动了出版行业营销模式的改变。《2022年图书零售市场年度报告》显示,2022年短视频电商渠道零售图书码洋占比赶超实体书店,成为新书首发重要渠道。[1]《2023抖音读书生态数据报告》显示,在直播和短视频的带动下,2022年抖音共售出2.5亿单图书,读书类直播场次同比增长66.21%、观看总人次同比增长96.73%、场均观看人次2700+;入驻抖音的出版社已超300家,出版社直播场次同比增长92%。[2]平台媒体庞大的流量池成为出版机构的新阵地,电商平台在深度介入图书行业的过程中已成为出版机构长久经营的销售渠道。

一、问题的提出

1. 出版直播营销策略转向:从价格到情感

平台媒体的发展使书籍销售的链条从最初的出版社—书店—用户,转变为出版社—直播平台/头部主播—用户,后者的效率更高而成本更低。近年来,出版机构对新渠道的犹疑逐步消弭,专业主播代播、出版机构自播、展会直播,以及相应的短视频导流都可以看作图书营销的有益尝试。然而,直播间“赔钱”“大甩卖”的抛售行为,引发了业界对图书破价的质疑之声。

在经历了直播的红利期、算法期后,出版直播开始着力于品牌的细分定位与深度打造,具有专业领域沉淀与自身特点的知识型带货模式脱颖而出。“广泛撒网、重点捕捞”的营销策略,一方面需考虑产品销量和市场占有,另一方面重视培育忠诚用户,进行品牌建设。出版直播营销战略的调整,恰恰与平台媒体的多样化布局不谋而合。在爆发式积累大流量池之后,头部平台媒体开始把更多精力投入到流量增速与用户黏性均能领跑公域的私域流量上。无论是公域流量还是私域流量,都要诉诸具有长期价值的“心域流量”。

亨利·詹金斯在《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》一书中曾提出“情感经济”这一概念,并将其定义为“市场营销理论的一种新构型”,其认为在传媒产业中,消费者的情感基础是影响其收视与购买决策的推动力量。[3]在互联网“粉丝经济”的语境下,情感经济构架下的数字平台可以将粉丝的好奇、轻松、快乐、愤怒或激动等情绪转化为商业价值要素。

数字媒体时代的情感流动与行动转化渗透在日常生活实践的方方面面。在已然进入常态化发展轨道的出版直播中,胶合着工具性、情感性与社会性的话术运用与人设表演,构建出“类社会关系”、实践着“准社会交往”。在直播文本的组织上,直播内容的界定不会局限于被展示对象的客观属性,而是高度依赖主播的主观需要。[4]在此情况下,购书是用户基于对主播的认同而通过文化符号消费来“构建自我”的过程。[5]与此相应,市场营销方式从原来围绕出版物进行转为构建与用户价值认同相符的文化场景。[6]在数字化连接时代,用户的消费行为由量的阶段、质的阶段进化到感情阶段,用户更看重产品与自身关系的密切程度,追求商品与理想自我概念的吻合,情感式营销也因此被提升到前所未有的高度。

2. 出版直播营销中的话语建构与情感流动

出版直播作为一种事实上的话语空间,身在其中的主播与用户以书籍为视觉主体,通过表情、身姿、口语和文字符号的阐释展开对话。[7]在对话语的考察中,费尔克拉夫将语言学领域内发展起来的语言分析方法与福柯等人的社会理论相结合,提出了一种适用于研究社会和文化变化的研究方法,即三维批判话语分析。他将话语分析分为文本实践、话语实践和社会实践三个向度,其中文本实践分析向度主要进行语言学特征的研究,包括词汇、语法、连贯性和文本结构;话语实践分析向度牵涉文本生产、分配和消费的过程,是连接文本实践分析和社会实践分析的桥梁;社会实践分析向度则将话语现象与社会实践相联系,考察二者之间相互影响、相互作用的过程。[8](68-89)随着理论的不断发展,该方法已被应用于多个学科,研究文本的类型和范围不断拓展,兼顾口语与书面语,包含政治话语、媒介话语、广告,以至近年来兴起的网络话语等多个领域。

出版行业要想实现生存与发展,需按照市场需求变化进行供给侧的适时调整。直播时代的出版营销面临着用户从价格敏感型到情感流动型的新转向。出版直播中的话语建构直接影响着用户的情感流动、价值判断与行为选择,间接作用于行业发展与文化氛围。费尔克拉夫的话语分析方法为本文提供了分析框架,笔者尝试从微观、中观两个层面立体考察出版直播中营销风格的生成及相应情感流动的过程。从微观上看,出版直播在建构文本的过程中使用的话语策略有待总结;从中观上看,这些话语产生的社会动因值得分析。本文尝试回答三个问题:出版直播生产中有哪些情感唤醒策略?直播场景运用了何种情感互动策略?直播消费中临时形成的情感部落背后隐藏着怎样的社会与文化因素,这些情感部落又将如何作用于社会结构?

3. 研究方法

本文的研究方法主要为田野调查法,即深入到出版直播的真实情境中,以参与观察和具体访谈等方式获取第一手资料,并通过对这些资料的定性分析来理解和解释出版直播中的情感式营销策略。笔者选取2023年2月2日至2023年3月9日抖音平台“东方甄选之图书”的39场直播与帆书APP“樊登直播荐好书”6场直播作为研究对象,按照简单随机抽样与有效筛选的原则确定5场直播组成样本库,采用田野观察方法对样本进行微观、深入的分析。

同时,笔者对观看直播的30位用户展开深度访谈,以期了解其真实生活状态、观看直播中的情感流动与现实诉求,挖掘影响其行为选择的深层原因。在对30位采访对象进行预采访的过程中,笔者发现7例样本在选择观看理由、描述观看感受上与其他样本具有较高相似度,因此采用目的性抽样的方法最终选取了23例差异化代表性样本。访谈对象的主要情况为:女性15名,男性8名;年龄在25岁至45岁之间,职业涵盖党政机关与事业单位工作人员、高等院校教学科研人员、互联网从业者、企业员工、在读大学生、媒体从业者与全职主妇等。

二、出版直播生产中的情感唤醒

在泛娱乐化直播的大潮中,用户的注意力被无限稀释,消费者面临着冗余信息过载、有效知识被淹没的困扰,而直播主体则在用户“随看随划走”的观看习惯中失去了营销窗口。与物理空间中实体书店利用场景构建“身体在场”不同,出版直播中用户的“在场感”更加依赖其情感、态度等的“心灵在场”。直播卖书的前提仍是内容为王,好内容的底层逻辑是相通的。在此基础上,主播直播时正确的价值观、深刻的洞察,讲述内容突出的故事性,甚至清晰的人设等,都是吸引用户的有效要素。笔者在对所选直播样本进行文本向度的分析后发现,经过放权后的文本生产采用了明显的词汇、隐喻及认同策略,这些策略的主旨是通过情感唤醒留住用户。

1.“过度词汇化”策略:增加情感可供性

早期电商直播追求对用户情绪的强刺激,主播要在最短时间内烘托出集体狂欢的氛围。然而随着冲动情绪向稳定情感的进化,用户期待在互联网触点上得到更多的获得感而非兴奋度。根据《2022中国消费趋势报告》,“意义消费”成为新的消费趋势。[9]在对意义的解码中,情感可供性会强化用户对某一事件的情感偏向和心理认知。主播在出版直播中采用“过度词汇化”策略对文本进行编码,大量使用同义或近义的词汇对客体的某一方面或某些特征进行强调。[10]主播通过这种方式描述特定经验、增加情感可供性,并借此获取用户注意力、激发共情。

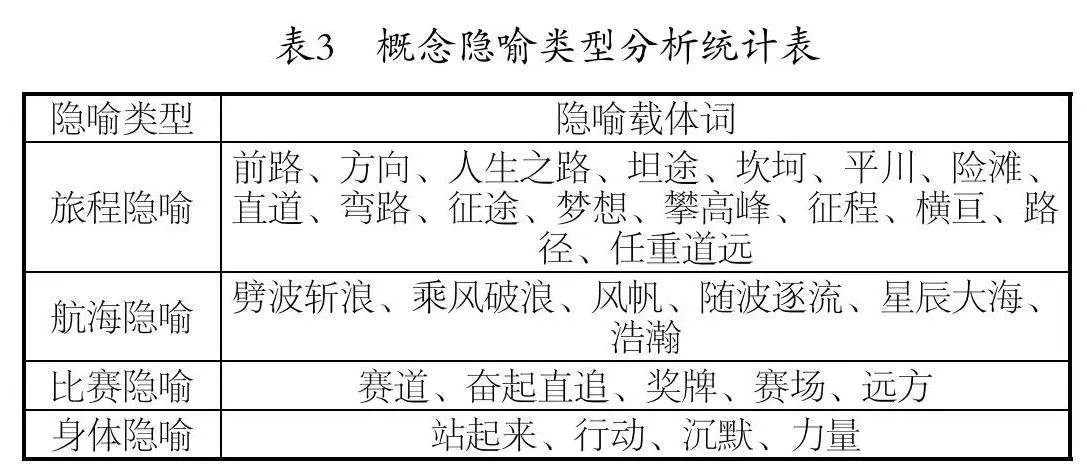

针对“东方甄选之图书”的39场直播,笔者利用顺序抽样法,从随机点5开始在样本总体中按照“每隔15”的方式抽取3段直播视频样本;针对“樊登直播荐好书”的6场直播采用首尾取样确定2段直播视频样本。随后对选取的5段样本进行地毯式观看,对出现频次位居前十的词汇进行词频分析,由此明确各高频核心词,结果见表1。

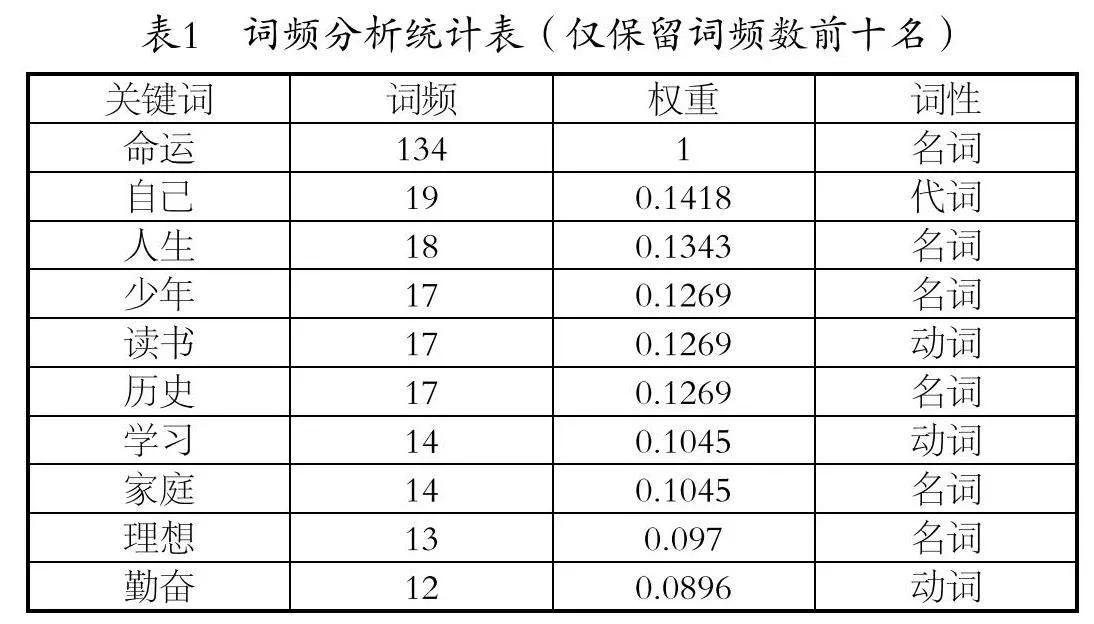

为了进一步细化与明确各高频词的修饰情况,笔者对语料库中的语句再次进行人工分析,排除代词和未出现修饰成分的词汇,对其他高频核心词的修饰词进行摘取并分类,分析结果见表2。

通过对高频核心词及其修饰词的分析统计,笔者发现,所选样本在直播中使用了具有情绪感染功能的词汇,向类似情感特质的人群传递能够激发特定情绪倾向的信息,在较短时间内实现情感唤醒,并在裂变式传播中营造情感认同。在价值多元、利益多元的当下,焦虑、恐惧、信任危机、集体非理性等压力普遍存在。与诉诸负性偏向情绪的策略不同,样本中的直播话语集中营造积极的情绪氛围,尝试通过词汇的反复和强化使直播间呈现积极向上的面貌。

2. 隐喻策略:增强有效说服

稀缺性作为商业的原动力,投射进直播市场中的第一圈涟漪便是观众对情感的投射与共鸣。在笔者对直播观看用户进行访谈的过程中,很大比例的被访者提到,“别的直播在介绍商品,而他们在贩卖人生理想”。曾经出现在直播间中的不论玉米、大米还是书籍,其本身除作为符号化的本体外,还肩负了多重隐喻的特性。

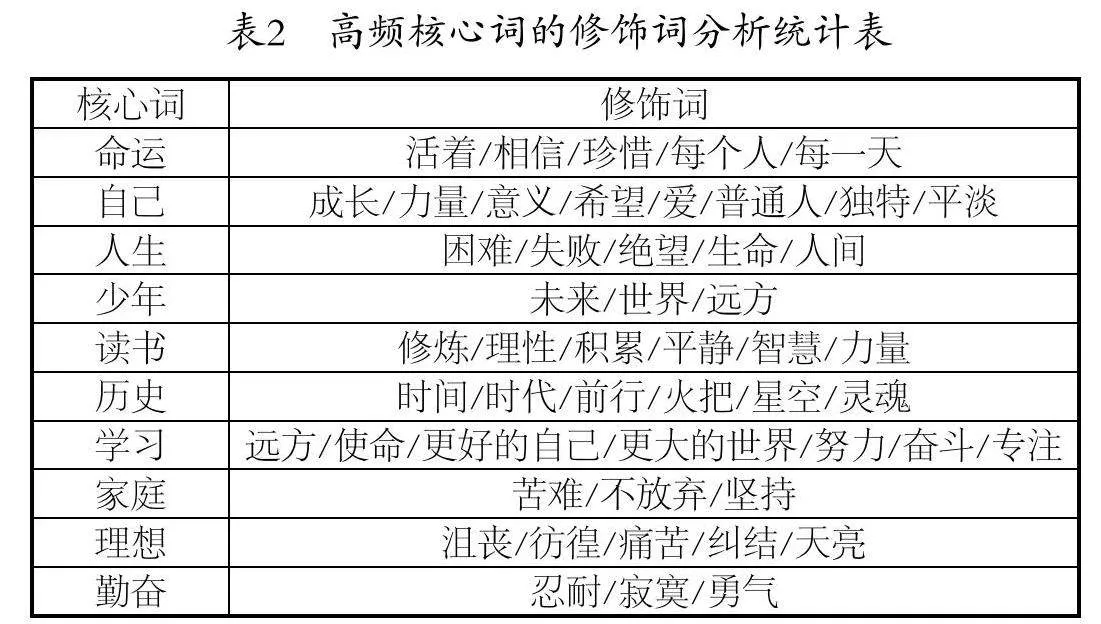

隐喻作为一种思维映射,通过将一个具体的概念域(源域)的知识与经验映射到另一个抽象的概念域(目的域),使相对抽象、陌生的后者因相对熟悉、具体、可感知的前者而得到部分理解。[11]事实上,直播中的话语即通过对材料与表述方式的选择,利用隐喻化的方式传达情感要素与价值判断。笔者对语料库进行隐喻识别与概念隐喻提取,发现样本在话语建构时主要使用了旅程、航海、比赛及身体四类概念隐喻(见表3)。

用浅显易懂的事物来打比方是有效说服的技巧。样本所选取的事物本身包含着褒贬的感情色彩,当观众在直播中实现了隐喻意义上对自我、他人及情境的期望,他们将体验到中等强度的正性情绪;如果他们还曾一度为不能实现这些期望而担心恐惧,那么隐喻带来的期望实现时将导致强度更高的正性情绪。[12]

3. 认同策略:构建积极的自我呈现

市场营销领域的著名畅销书《疯传:让你的产品、思想、行为像病毒一样入侵》揭示了流行发生的背后机制,其中之一便是社交货币。如果产品和思想能使人们看起来更优秀、更潇洒、更爽朗,那么这些产品和思想自然会变成社交货币,被人们大肆谈论,达到畅销的效果。[13]人们倾向于选择标志性的身份信号作为判断身份的最直接的依据,这也是内容营销的重要内涵。

笔者对选取样本的文本词汇进行分析(见表4),发现出版直播通过话语认同策略,利用积极的自我呈现与消极的他者呈现,展现截然不同的前后对比,建立自身是“有文化、有知识的直播间”这一用户心智,与其他直播间展开错位竞争,既论证了买书的合理性,又强调了“在此买书”的优越性,进而促发消费行为。

从表4可以看出,文本表达者通过选择不同含义与感情倾向的词汇,完成对自我与他者在外表、生活状态、心理状态、所处环境等不同维度的展现,塑造出积极的自我与消极的他者。前四个维度双方大相径庭的呈现共同为最终结果提供论据,传达出对两者背后所代表的价值理念与生活方式的褒贬判断,构建了明显的认知倾向,影响着直播用户对两者的区别性判断。有访谈对象将观看图书直播等同于看书学习:

“我是一位全职妈妈,平时的生活主要围着孩子转,为了育子有方也为了给自己充充电,用的方式很多,比如听讲座、看书、看直播。现在对东方甄选直播间情有独钟。看直播就像上课,每一字每一句都蕴含着人生哲理,让我感受到知识的力量。”

过去学者普遍认为,营销信息的重点是信息本身,然而当信息的获取渠道和方式更为多元,在简单引用数据或提供事实之外,直播营销更应重视能够高度唤醒情感的元素。长期的直播营销,不仅应着眼于即时需求的满足,也要通过分享富含知识和文化的内容资源,建立人格化品牌。[14]

三、出版直播场景中的情感互动

从门户网站和客户端移步至产品聚合平台,从集成内容迁移至细分领域,用户的阅听习惯正在悄然改变。如何生产适配用户阅听场景、触发其分享欲的内容产品,如何吸引数字原生代对出版议题产生关注,成为出版直播亟须探索的新命题。场景代表着触发用户的沉浸式体验,意味着对个人需求的满足。通过研究场景适配,出版机构得以使其内容与用户产生深度连接。

在技术、算法和产品驱动的今天,用户已经嵌入移动场景(手机移动端)、客厅场景(跨屏互动、客厅VR)和消费场景(粉丝经济)三类场景中。在2022年的上海书展上,多家出版单位将图书直播间迁移至家居卖场,使读书与儿童房、客厅等生活化的场景联系起来。与实体书店、展会能够满足用户线下体验不同,线上直播需要通过情感层面的强代入与深交互打造自身差异化的竞争力。出版直播的场景不限于物理层面的布景与现场,还在于其构筑的情节延伸与情感延伸,这些情感意义上的场景包括了个体记忆的勾连与集体记忆的回温。

1. 互文性策略:植入式出版营销

早在2016年,人民文学出版社在新书《茧》发布前,策划了网络直播“开往童年的火车”。这场四个多小时在火车车厢等场景进行的直播吸引了25万人在线互动。已经不太常见的慢速火车、逐渐模糊的童年记忆、沿途点滴风景,与作品创作的背景、主旨产生了呼应与契合的互文性效果。

“互文性”可以追溯到巴赫金的对话理论,后来由法国文学批判家克里斯蒂娃正式提出,意指在一些文本中融合其他文本片段的属性。费尔克拉夫将互文性分为“明确的互文性”和“建构的互文性”两种类型,前者指特定文本明显地出现在另一文本中,通过引号或报道性的动词,被利用的文本被明确地标示或被暗示出来;后者则没有明显的标识和界限,而是参照另一文本建构一个新的文本。[15]

笔者在对所选直播样本的田野观察中发现,主播会对用户既有知识体系进行刻意勾连。如果说知识体系是一片森林,那么每一本被推荐的图书就像是一棵树木,其被接纳的重要因素是它与其他树木的关联度。勾连的过程贯穿着正性或负性情绪的唤起,目的在于与用户大脑建立更有效的突触连接,引发其驻足关注。有访谈对象表达了类似的感触:

“主播推荐了《孔子传》,我刚开始对这本书兴趣不大,感觉从小到大听过很多次相关话题。后来主播讲到‘避人还是避世?’这个问题的时候,我把这个问题放在自己身上,发现对于当代社会来说,长久的避世是不可能的,我们总要进入社会才能生活,才能实现自己的一些目标。”

“带有些许模糊的认知”或许是出版直播营销中恰如其分的诉求点,听说过但不熟悉、知道却未深刻理解。某些直播平台在全国各地举办外景直播活动,探索地方农产品、非遗文化、知识带货三者结合的外景直播专场模式,正是利用互文性的策略,通过勾连用户既有认知来扩充知识框架,在帮助用户收获心理获得感的同时开展直播带货。

2. 连贯性策略:定制式出版营销

正如“一千个读者眼中有一千个哈姆雷特”,基于生活经历、受教育程度、兴趣爱好等差异,出版直播中的不同用户对同一话语,会有不同的解读。“连贯性”作为大部分解释观的中心概念,关注点在解释者对于文本的认知与感受,强调的是观看直播感受的个性问题。笔者在进行访谈提纲设计时,将“目前的生活状态”作为切入口与起始点,发现并验证了费尔克拉夫对于“连贯性”的论断,即“在解释者关注的范围内,一个连贯的文本非常合乎当下的意义”。[8](124)连贯性串起了个体的过去与现在,浪漫的怀旧与焦虑的现实都会引发群体的共情。

“我确实在某一时刻会被他们说的某一个点触动。顿顿说‘不要慌不要慌太阳下山有月光’这一类的话语,可以把它们叫作鸡汤,但这些话语在我恰好很焦虑的时候刷到,会起到一定的肯定、鼓舞作用。”

“我之前对《额尔古纳河右岸》这本书完全不熟悉,主播介绍时分享了自己读这本书的感悟,说‘离开和逝去很突然’,这让我情绪有点波动,想到了很多离别的场景,深切的悲伤情绪瞬间就酝酿出来。”

在出版营销中,与用户产生关联的频率和强度是两个至关重要的因素。为用户打造个性化的原创关联会进一步拉近传受双方的心理距离。笔者在对直播间进行田野观察时发现,主播会时不时与网友进行文字互动,采取的方式是直接@用户,有针对性地使用诗意语言进行回应。

3. 言辞表达中的力量策略:沉浸式出版营销

如果从营销角度来看出版业的直播带货,与传统意义上的电商直播相比,出版直播普遍存在着“流量低、转化差”的问题。然而出版业区别于其他产业的关键特色,在于其蕴含的人文内涵和文化服务属性。[16]商品的效用不仅来自其实用价值,也源自其社交货币价值。在笔者与访谈对象交流的过程中,多位被访者表达出类似的观点,即出版直播具有比较突出的情感功用,如陪伴感、亲切感、获得感等。

“不同于其他直播间营造限时抢购的‘菜市场’氛围,樊登读书直播间布置得挺简单,主播的话术给人真诚的感觉,没有其他直播间‘321上链接、下链接’的叫卖,让人觉得主播并不是只想‘卖货’,而是给观众讲知识、聊人生,有种亲切的陪伴感。”

“我本身不是一个爱看直播的人,因为要听产品的讲解、要抢购物券、要抢商品下单,精神上很累;但是图书类的直播给我的精神压力很小,同样是两个小时的直播,看知识类的直播就好像是听老师讲了两个小时的课。”

话语的力量可以被理解成它被用来发挥的社会效用,即它被用来履行何种言语任务,如发出命令、提出问题、做出承诺等。[17]对于沉浸式营销的出版直播而言,营造互动过程中的情感氛围是其承担的首要任务。“媒介以达尔文进化论的方式演化……选择媒介有两条标准:一是我们想要凭借媒介来拓展传播,以求超越耳闻目睹的生物局限;二是渴望回到昔日自然传播的故乡。”[8](76)出版直播中的话语正朝着人性化趋势演进,以人为本满足用户感官与心理的多重需求,既无限向外又无限向内。

“抖音上其他类型的带货直播,尤其是一些网红、明星的带货直播大多数都是喊喊口号、唱唱歌,毫无让人看下去的欲望,这也是我不喜欢带货直播的原因之一。但是图书直播里会有更多情感性的、个人观点的表达,不会让我产生厌恶感,我感觉到自己作为受众是受到尊重的。”

四、出版直播消费中的情感引领

我国直播电商最早可以追溯到2016年,彼时为了提高用户在平台的停留时间,直播除了输出促进商品销售的“货”的信息,还会增加各种娱乐性质的内容来留“人”。随着行业流量红利衰减与用户心智的不断成熟,原有的直播内容输出渐渐不能满足消费者的观看需求,许多直播开始聚焦目标用户的内在需求,如主打童书的主播会洞察家长望子成龙的焦虑心理,在带货过程中有针对性地表明选品对孩子健康成长的意义等。在对选取的出版直播样本进行文本分析后发现,直播话语带有明确的积极价值判断,并通过说理论证的方式,努力塑造用户健康向上的价值观。从访谈结果来看,出版直播在厘清正确价值取向、巩固用户价值认同上具有显著效果。

1. 文本泛生活化策略:出版营销的文化适应

在平台的电商赛道上,不管定位为搜索电商、信任电商还是兴趣电商,其营销模型的根基都在于情感,即快思维的冲动情绪与慢思维的情怀。出版直播的带货转化属于激发式的消费模式,即通过增加图书特有的情怀与意义,引发用户情感共振,从而撬动更多的流量,实现用户规模和交易数据的持续积累。

新营销时代已从规训社会转向功绩社会,前者以外部强制为主导,后者以内在驱动为特征。在功绩社会中,人们在成就压力的驱使下不断自我加码,“倦怠综合征”不是表达了筋疲力尽的自我,而是表达了疲惫、燃尽的心灵。[18]有学者指出,那些被大众如饥似渴吞食的文化快餐,总是深深地打动了大众的“原欲与情结”。[19]出版直播提供了用户急需的负面情感倾诉通道和紧张情绪松脱空间,其中故乡、田园与浪漫的怀旧,成为“身处生活与历史剧变时代中的人们的一种防御机制”。[20]

“作为中年人,主播提到的一些生活上的点是能感同身受的,像父母愈加年迈,兄弟姊妹飘落各地,很想回到那个回不去的‘过去’。”

安放“当下”有两种时间模式,一种指向未来,一种指向过去。商业营销通过重构过去的场景唤起情感体验,乡村田园生活因此被赋予了美学或道德价值,怀旧的情感被用来生产意义,建构个体与过去、当下的关系。[21]

“主播经常讲他小时候在农村的经历,那种苦苦的生活现在说起来都感觉甜甜的。十八岁从农村考大学来到城市已经很多年了,现在一年也回不去一两次,一个90后的小伙子一下子把我整想家了。”

2. 主播IP化策略:出版营销的商业选择

早在2020年2月,人民文学出版社就开始邀请作者、专家、编辑讲书、卖书。数字营销渠道破局增长以来,许多作家、学者与主播联动进行知识分享和图书推荐,出现了数次现象级营销事件。2020年6月,“樊登读书”创始人樊登的两小时直播卖书首秀中,观看人数累计达200万人次,累计销售13万册图书,GMV(商品交易总额)近1000万元。以主播作为网络意见领袖形成的社群,其注意力集聚效应推动内容消费,实现了出版产业链和功能的双重延伸,并最终达成图书价值的变现。

然而,此前“知识带货”多与图书内容深度绑定,主播IP的价值则主要被框定为其“吸金效应”。东方甄选的出圈,赋予知识带货以更大的情感想象空间。例如出版直播样本中的苦难叙事有时会将人生中普遍的、必然的困难或阵痛进行文学化展现,因其发生概率高、辐射人群大,导致其在大范围的观众中引发共鸣、累积情绪。这些文本多分享个人经历,自陈曾经的初心、历经各阶段的心理状态,以及自己的反思等。

“新东方老师们惯常的特色就是鸡汤与金句很多,可能是因为现实生活其实有挺多困难和不如意的地方,当我逃到网络空间的时候,主播的经历在一定程度上能抚慰我的焦虑不安。”

除了按线性时间播出外,出版直播在结束后还会按照主播标签进行精华剪辑,以可供反复观看的短视频方式,继续集聚粉丝,实现传播时间的立体增厚。这点在头部主播直播剪辑体量、用户到达率、分发强度上表现更为突出。

“我和室友出去吃饭,等上菜的时候我看了一会儿樊登读书直播截取的小视频,室友说你也太卷了吧,刷个视频还想学东西。其实我也不知道算法怎么计算的,一直给我推送类似的内容。”

结语

特纳曾经感慨,为什么人类如此情感化?我们并不总会以最讲求实用的方式消费。本文循着费尔克拉夫的理论脉络,在出版直播的生产、场景及消费过程中重现、诠释文本与话语的真实意义,发现了流淌在其中的情感唤醒与回应。样本中的出版直播将“货找人”的消费逻辑转变为“人找人”,将对流量与业绩的追求转化为感性表达。

文中提到的诸多策略强调信息情感建构的重要性,也预示了出版直播营销情感时代的到来。这一新的时代建立于“交往在云端”的数字技术之上,返璞归真地关注人际关系和情感连接。其中,主播和用户在平台中介化的互动中创造了新的语言表达方式和社交线索,并因此形塑了新的社交语境和文化。未来,出版直播营销需要抓住这两个“人”的因素:一方面优化主播结构,最大化地发挥其看不见的影响力;另一方面进行社群建设,打造以“心域流量”为底色的私域流量。

出版领域并非封闭和自给自足的世界,而是与其他社会领域深深交织、相辅相成。消费者的文化倾向是影响其图书购买行为的重要因素,这一倾向与其所处的人文地理环境、历史氛围和现实境遇有关。因此,出版直播不仅仅具有促进图书销售等外在惠益,还具备直抵人心的内在惠益。出版经济的本质是影响力经济,其带有的情感因素、精神内涵和文化价值既是营销的高阶要求也是难点所在,值得在实践中不断摸索提升。

参考文献:

[1] 2022图书零售市场年度报告:短视频电商已成新书首发重要渠道[EB/OL].[2023-01-06].https://www.bjnews.com.cn/detail/1673007872168880.html.

[2] 2023抖音读书生态数据报告[EB/OL].[2023-04-13].https://trendinsight.oceanengine.com/arithmetic-report/detail/922.

[3] 亨利·詹金斯. 融合文化:新媒体和旧媒体的融合地带[M]. 杜永明,译. 北京:商务印书馆,2012:111.

[4] 周勇,何天平.“自主”的情境:直播与社会互动关系建构的当代再现——对梅罗维茨情境论的再审视[J]. 国际新闻界,2018(12):6-18.

[5] 颜彬. 粉丝文化视域下出版直播的内容生产、情感认同与符号建构[J]. 编辑之友,2022(8):50-54,61.

[6] 任晓敏. 产品销售、知识服务与价值共创:出版业直播营销模式探析[J]. 编辑之友,2021(8):40-44.

[7] 黄河,董骁. 出版直播中的对话时空与关系:基于对话理论的审视[J]. 编辑之友,2022(8):39-49.

[8] 诺曼·费尔克拉夫. 话语与社会变迁[M]. 殷晓蓉,译. 北京:华夏出版社,2003.

[9] 知萌咨询发布2022中国消费趋势报告[EB/OL].[2022-01-24].https://finance.sina.com.cn/tech/2022-01-24/doc-ikyakumy2270451.shtml.

[10] 丁建新. 作为社会符号的“反语言”——“边缘话语与社会”系列研究之一[J]. 外语学刊,2010(2):76-83.

[11] 乔治·莱考夫,马克·约翰逊. 我们赖以生存的隐喻[M]. 何文忠,译. 杭州:浙江大学出版社,2015:3.

[12] 乔纳森 H·特纳. 人类情感:社会学的理论[M]. 孙俊才,文军,译. 北京:东方出版社,2009:73.

[13] 乔纳·伯杰. 疯传:让你的产品、思想、行为像病毒一样入侵[M]. 乔迪,王晋,译. 北京:电子工业出版社,2020:27.

[14] 冯馨瑶,靖鸣. 出版直播营销3.0:体验、情感、沉浸[J]. 出版广角,2020(12):6-10.

[15] 陈敏. 青年亚文化批判话语研究[M]. 北京:知识产权出版社,2016:116.

[16] 范军. 新时代出版人的文化使命与责任担当[J]. 出版科学,2018,26(1):1,18.

[17] 保罗·莱文森. 数字麦克卢汉:信息化新纪元指南[M]. 何道宽,译. 北京:社会科学文献出版社,2001:73.

[18] 韩炳哲. 倦怠社会[M]. 王一力,译. 北京:中信出版集团,2019:18-20.

[19] 黄会林. 当代中国大众文化研究[M]. 北京:北京师范大学出版社,1998:312.

[20] 齐格蒙特·鲍曼. 怀旧的乌托邦[M]. 姚伟,等,译. 北京:中国人民大学出版社,2018:5.

[21] 袁光锋.“情”的力量:公共生活中的情感政治[M]. 南京:江苏人民出版社,2022:218-220.

Awakening, Interaction and Guidance: The Emotional Turn and Practice Path of Publishing Live Streaming Marketing Strategies

REN Yuan-yuan1, WANG Hai-tao2(1.School of Journalism and Communication, Shandong University, Jinan 250100, China; 2.School of Cultural Communication, Shandong University, Weihai 264209, China)

Abstract: In the era of digital connection, the consumption behavior of users has evolved from the quantitative stage to the qualitative stage to the emotional stage. The publishing industry is correspondingly facing a new shift from price-sensitive to emotional flow in its marketing strategies. Based on Fairclough's discourse analysis path, combined with quantitative content analysis and qualitative in-depth interview, the article explores the emotional marketing strategies used in publishing live streaming. The results show that at the production level, publishing live streaming awakens users' emotion via strategies of vocabulary, metaphor and identity. Specifically, in the scene dimension, publishing live streaming creates implantable, customized and immersive publishing marketing by emotional interaction and from the perspective of consumption, the publishing live broadcast actively conducts emotional guidance through the cultural adaptation of text and the business choice of anchors' IP.

Key words: publishing live streaming; emotional marketing; discourse analysis