独语千山境 弦叩思古声

论曲之妙无他,不过三字尽之,曰“能感人”而已。

——[明]黄周星《制曲枝语》

一、古祠、古画、古诗、古器:寻找消失的声音

2023年11月22日晚,“古祠听雪——冯满天阮咸独奏沉浸式音乐会”在北京正乙祠戏楼开启。在这个拥有三百多年历史,被誉为“中国戏楼活化石”的戏台上,一道透明帘幕将演奏者与听众隔开,这一“垂帘听琴”的设计灵感源自明代唐寅的《听琴图》,图中三人躲于壁后凝神听琴,憨态有趣。当日正值“小雪”节气,演奏家匠心独运,从其收藏的五千余幅“高仿品”中精选了八幅雪景图:杨升的《蓬莱飞雪图》、王诜的《渔村小雪图》、范宽的《雪景寒林图》、高克明的《溪山雪意图》、燕肃的《关山积雪图》、徐禹功的《雪中梅竹图》、梁楷的《雪景山水图》、董邦达的《断桥残雪图》。

八幅图先后在幕帘上投映,曲调未成先睹景致,令观众如临其境。音乐内容安排是一幅画对应一首即兴曲,曲目之间衔接流畅,一曲稍歇,下一曲缓缓进入。这种观景起兴,曲水流觞式的形式曾经长期存在于古代文人雅士的游艺场景中,南朝宗炳好山水,晚年将山水画作挂于四壁,冯满天此时对画操缦,声景相即,形同古人,大有“抚琴动操,欲令众山皆响”之势(《宋书·宗炳传》)。画作呈现的雪景在物象、笔触、神韵等方面变幻多姿、各有千秋。演奏者根据每幅作品的风格差异挑选了不同形制、音色的阮咸与之相配,并融入六首古诗的吟诵,在这些器物、文字组合里,他注入了对于中国古典艺术世界的所有想象。

首曲以《蓬莱飞雪图》开场,此作采用没骨法绘制,直接以颜色作画,山石树木、亭台楼阁的线条包裹在色彩中,高山、树梢、屋顶上以点染白粉塑造飞雪,氛围清寒、高远。冯满天选用了体积较大,音域较宽的阮,演奏多集中在中低音域,偶尔有高音点缀,巧妙地利用音乐塑造高山与平地、山林、楼阁间的纵深感。泛音如点点落雪,晶莹闪烁,吟揉留白宛如隐于色彩中的墨线,此曲加入了苏辙《小雪》诗的吟诵:“闲中未断生灵念,清夜焚香处处通”,沉郁幽微的人声平添几分禅意。《渔村小雪图》细致工整,全画以细笔勾勒,渔翁劳作的生活场景与静谧的山峰相映成趣,飞雪则在白粉中略施金粉,仿若阳光照射下的雪光。此曲的阮体型较小,音区较高,音色清亮,以拨奏吟揉为主,显得格外灵动,曲中吟诵了元稹的《咏廿四气诗·小雪十月中》“横琴对渌醑,犹自敛愁眉”,带来一片清闲寂寥之感。之后,演奏者将《雪景寒林图》与徐铉的《和萧郎中小雪日作》搭配,清寒之意愈浓,高音阮接连奏出细密的音型,钢丝弦呈现出的凛冽音色恰与诗、画相映。《溪山雪意图》并无飞雪,天地被静雪覆盖,宁静安然,有溪流从山间急淌而下,入河之后水势平缓,正如韩维《晏相公湖上泛舟赋》诗中所云“平湖好放船”,冯满天采用中阮弹奏,模仿古琴音色,低音连续的滑音宛若流水,迢递悠远。《关山积雪图》雄浑古雅,怡然质朴,白居易诗“晚来天欲雪,能饮一杯无”与清亮淳厚的阮咸相配,气韵绝妙。《雪景山水图》严峻森寒,伴随谢灵运《岁暮》“朔风劲且哀”的吟诵,亢进有力,演奏者采用大阮连续扫弦,奏出整场音乐情绪最为激昂的乐段,犹如号角嘶吼,兵临城下,暗示听众即将告别雪景山水之境,回归现实。

“雪”在中国美学观念里有独特的意象,禅宗以雪比喻大涅槃的境界,以此涤荡世间种种污垢,清代石涛云“呕血十斗,不如啮雪一团”(《画语录》)。冯满天把面对雪景山水时捕捉到的清寒之境融汇在音乐里,并且进行了多层编配,除阮的独奏外,“满天乐队”的键盘手兼打击乐手赵冰的演奏,在塑造清幽、空寂的氛围方面起到了很好的辅助作用。二楼环形走廊上,不时传来金属与木制打击乐器的碰撞与刮奏,江畔弥漫的寒烟、山间萧瑟的枫林、古老庙宇的寒钟等视觉意象隐约闪现,令人遐思徜徉。一曲终了,演奏者从冰雪世界走出,抱琴而坐,询问大家的聆听感受,讨论与音乐体验相关的问题,他表示不想给予听众复杂的情感体验,只想和大家一起静下来,让听赏状态回归自然,借助音乐、绘画和诗词引发的想象力,在古典世界里神与物游。

冯满天不仅潜心于为声音塑形,也热衷于观念的交流,近年来,他在南京大学、上海音乐学院、中央音乐学院等院校举办多场讲座音乐会,与青年学生们沟通互动,倾听并解答他们对于中国民乐乃至传统文化的感受与困惑。机缘巧合,本次演出前一周,冯满天在中央音乐学院王府音乐厅举办了“阮缘”讲座音乐会“寻找消失的声音”,与在场者分享了他多年来研读《老子》《乐记》的心得,聊到“大音希声”“唯乐不可以为伪”等许多中国美学的关键命题,言谈话语之间,难掩其对中国古典经典文献、唐诗宋词、山水绘画的喜爱,对古典艺术精神的深厚情感。

二、以器吟心,与古为新:“音乐修复师”的美学观

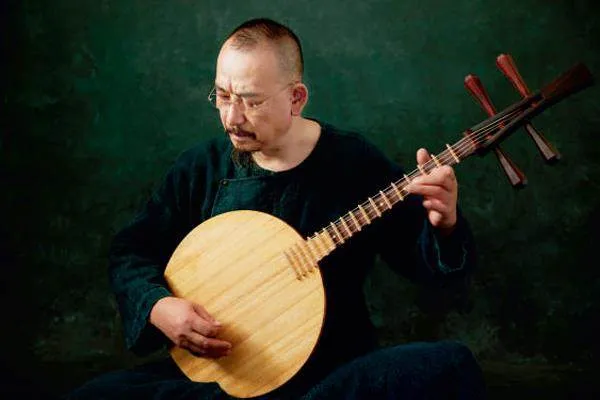

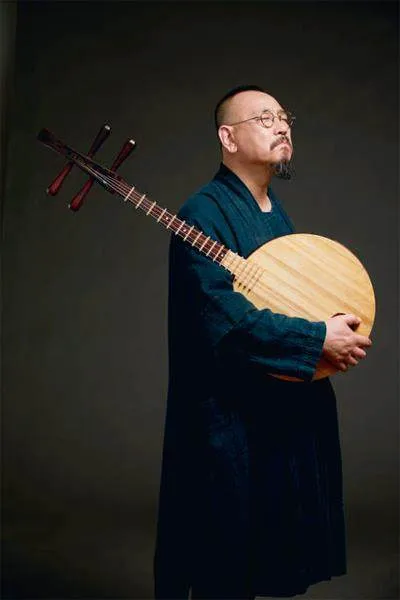

乐器阮咸以魏晋之士得名,古人多琴阮并提,“停琴摘阮”的经典主题在擅乐文士诗画中屡见不鲜,白居易听阮咸诗云“非琴不是筝,初闻满座惊”(《和令狐仆射小饮听阮咸》),它所孕育的哲思和审美趣味,塑造了后世一千多年智识阶层文化生活的面貌和逻辑。然而,这件蕴含文士气质的乐器却一度失落在时间的洪流中,直至20世纪50年代,音乐家尝试组建民族乐队时才参照日本正仓院馆藏的唐阮复原了当下常见的阮族乐器。冯满天不满足于常用阮的形制与音色,历经二十余年潜心研发,复原出不同形制、音色的阮咸、无品大阮、高音阮等,并借鉴吉他、古琴、筝的演奏技法,扩展了阮的音乐表现力。

在古人的实践传统中,虽将道器二分,但对“道”的追求往往与“器”相关,或借助“器”得以成就,乐器、书画、玉石,这些特殊的文人器物拥有着特殊的意义世界,它们与诗词歌赋一样,持留着人类情感的记忆之痕。人们以器吟心,追寻理想中的声音之道,那些寓寄于琴、阮、笙、笛中的意便通过声音显现出来,成为找寻自我真性的一种玩涉。冯满天将其延伸为“寓真于声,寓意于器”的美学理想,以“叹、吟、呢、喃、嘘”等比拟大小、音色相异的各阮族乐器,“器”对于他而言,不只是演奏制作的对象,更是相与遨游、行止的伴侣。

一棵老树,一把老阮,一个乐痴,一曲绝唱,冯满天与阮咸的深厚缘分已逾三十载。青少年时代,他已积累了弹奏月琴和阮的丰富经验,八十年代开始弹吉他,组建乐队,担任主唱。从民乐到摇滚,从叛逆到回归,二十多年后,终于找到了精神的归宿,冯满天在追寻古乐的道路上,竹杖芒鞋,吟啸徐行,浸淫于古典美学的世界。他咏古诗、观古画、修古器、求古调,用声音表达自我、抒写四季,在对诸多艺术品类的赏玩、思索中,得到了灵魂的滋养和慰藉,其亦古亦今,亦动亦静、亦雅亦俗的趣好,使他不再拘囿于单一的表演形式。在《出彩中国人》舞台上,在德国汉堡音乐厅里,他的音乐俘获了在场听众,被称为唤醒了“全世界的耳朵”。

如何获得自然、悦适的观演状态,是中国音乐学者与演奏家们一直思考的问题。近期,荷兰民族音乐学家惠布·希伯斯(Huib Schippers)在中央音乐学院音乐学分析课堂上强调了观演场景之于音乐文化的重要性。他提到,当下音乐厅式观演方式的形成与西方严肃音乐关系密切,大家在音乐厅中正襟危坐、屏息凝神地欣赏音乐,实际上这种观演方式对于绝大部分听众而言是不够自然的[1]。以中国传统音乐为己任的冯满天对于观演关系有自己的理解,他认为音乐是一种思绪、情感的自然表露,并非安排策划的产物,更多是随心而动、感时而发,尽管音乐体验和心灵感受的关系本身极为复杂,他仍然希望演奏者与听众都是自由的,应尽可能地放弃用理性逻辑分析音乐,而忠实于自己当下直观的感受,一旦进入了探究的迷宫可能就遗失了直觉的意义。

除了听觉体验,冯满天还倾心于“故事”与“精神”,虽然历史上留下的乐谱稀少,但是关于音乐的故事、回忆却俯仰皆是,影响深远,完全可以在此基础上生发出新的音乐,即使在没有古谱可寻的汉唐魏晋,依旧可以通过把握汉字文脉去感触阮籍、李白的脉搏与体温,领悟其精神,描摹其心曲,去重温那些消失在历史迷障中的声音。作为一个有着浓重怀古情结的现代人,他弹奏、吟诵的《酒狂》《将进酒》杂有爵士、摇滚等现代元素,却与千载之下的人物气质相濡相契,毫无违和之感。

三、独语:荒寒之境的呢喃

“独”对于中国艺术的生成具有重要意义,独立、空寂的主体空间对于思考自我与世界的关系,创作情感的酝酿与激发都至关重要。庄子“独与天地精神往来”(《庄子·天下》)的观念深刻影响着后世,“独弹”“独歌”“独语”的实践传统由来已久,这种独白形式带有明显“去表演化”的特点。“独”并非不需要交流,只是交流者往往是虚拟的对象。王维《竹里馆》诗云:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”一人一琴,呢喃歌啸,竹林明月便是诗人倾诉的对象。张岱的《湖心亭看雪》中,雪后人鸟声俱绝,一孤舟,一长堤,一野亭,一痴客,诸物作为天地之心的象征,都是作者想象中的交流者。

冯满天在“古祠听雪”中塑造了一个面对荒寒山水喃喃自话的孤独者形象,一边是对物化世界的逃离,一边借用图景和声音与外界交流,倾诉这份孤独,他的交流对象是山水竹石,是作画人,也是在场的听众。整个音乐形象的塑造并非由他个人完成,观众关于音乐的想象也是成就其音乐的重要一环,与直接从音画里得到具体信息相比,他更愿意带领听众在那个孤独世界中建构自己关于艺术的想象,做一场属于自己的古典之梦。

这一观念贯穿在近年来“弦歌满天”“山下山上”“古祠四季”等一系列演出实践中。2022年6月,冯满天在国家大剧院举办独奏音乐会,主题是“山下·山上”。“山下”的曲目有《戏鹿》《饿马摇铃》《乌苏里船歌》《信天游》等,“山上”则是《维》《依心》《汉调》《故都》等即兴之作,下山热闹喧嚣的世俗烟火映衬着孤芳自赏的荒寒岑寂。山上的荒寒让人遨游超脱、遗落得失,在对物质表象的弃绝中重拾对人间的幽赏与眷恋。当遗忘了外物羁绊,歌吟者与倾听者在人世间与桃花源都可以找寻心灵的真挚与宁静,在幽人自吟中,那种自由恣意、灵动鲜活之气与人的生命气息、精神状态直接相关。在这里,好声音的机枢在于为心灵留白,在于吟揉之间声线的博延无终之美,他不再追求演奏中彰显快速技巧与极精致的音色处理,却另有一番古朴简约的韵味。

冯满天的歌唱风格多样,从80年代的《午夜星空》《再会,1981》,到中年之后的《春晓》《天净沙·秋思》《将进酒》《行路难》,其嗓音时而浑厚,时而温润,时而苍浊,腔调半似咏唱,半似呢喃,格调或悲慨沉郁,或悠闲散漫,冯满天的琴歌作为一种“独语”,逐渐成为了他的自我标识。独特的嗓音能够把静谧与流动、老干与疏花等从视觉到意境的变化与张力表现得颇为传神,泠然之音来自一个独语者的锁闭场景,弦外之音却投射到无边的时空,茅斋庭院、天地四时都笼罩于其中,正如苏东坡所说“静故了群动,空故纳万境”(《送参寥师》),这也正是中国美学精神的特质所在。

四、闲趣:声在古雅疏狂间

在“古祠听雪”的演绎中,演奏者传达出一种“闲适”的生命状态,天地间的落雪之声,需要怎样的心境才能捕捉到呢?“闲”看似简单,百无聊赖,却暗有深意。《说文解字》曰:“閒,隙也。从门、从月。宋人徐铉注:夫门夜闭,闭而见月光,是有间隙也。”[2]“闲”指空间,但并非实体的空间,而是主体的精神空间,它所对应的心理状态是适意、平静、超越功利的,这正是审美体验的心境,故月光、白雪、山林于此时可见、可赏。

“闲”可生“趣”。《列子· 汤问》载,伯牙每奏琴曲,“钟子期辄穷其趣”[3],钟子期力求穷尽音乐的趣味令伯牙惊叹不止,而视其为知音。趣味是审美体验中真正催生愉悦的要素,也是音乐中具有魅力的灵性之光,这份闲趣对于生活在繁弦急管社会中的现代人而言,却是最难得的稀有之物。演奏者们时刻保持竞技状态,长期挑战速度、技术极限的训练让闲趣变得陌生、不合时宜。追求弦外之声、诗外之韵、画外之意,濡养闲趣之心对于大多中国人的审美体验而言,已成为一个奢侈之梦。情之所动是咏歌之道,明人黄周星说,论曲之妙不过“能感人”而已,但这一点却是最难的。

冯满天将自己的演奏称为“玩儿”,他最精彩、最感人的发挥往往不在某一具体作品中,而在于颇具感召力的“即兴”,其音乐的趣味也多集中在这里,老调古音、个性摇滚、慵懒爵士等各类音乐元素随机组合于他的演奏中,随心而动,玩儿得不亦乐乎,成为其非常鲜活、灵动的一面。然而,在当今专业民族器乐的教学、演奏中,即兴能力的衰退已经成为演奏家与学者们普遍关注的问题。

即兴曾经是中国传统音乐演奏的常态,音乐学家萧梅将江南丝竹艺人的即兴合乐描述为“玩”音乐,她用“有版权的文本”和“演奏活化的流动”解释“作品表演”与“即兴演奏”这两种不同的传统。对前者而言,在有明确作者、创作意图与精确记谱的作品中,创作者意图是音乐演奏的核心追求,演奏者自身的创造受到诸多限制。然而,中国传统音乐从某种意义上讲是“表演者本位”的音乐,他们的演奏随心而作、顺意而发,这种发挥、创造正是音乐的精髓所在。数百年来,这种形式已渐行渐远,逐渐被前者取代。[4]2019年,上海音乐学院仪式音乐研究中心与上海江南丝竹保护发展研究所共同举办了“丝弦清音忆江南”音乐会,采用了传统的雅集形式,力图用更灵活的方式回到这种“活化流动”的传统中,他们充分运用丝竹合奏的即兴功能,让乐师们尽情地“玩”乐,听众也被代入其中,濡染颇深。

对于冯满天的弹奏,业内存有争议。比如中阮协奏曲《云南回忆》,三十多年来被称为演奏者的“试金石”,相对于技术纯熟、线条层次清晰的精致专业版本而言,冯满天的弹奏甚至有些“粗糙”,正如其一贯的“狂生”形象,缺少了那些精细的线条处理、复杂的吟揉,却鲜明地展现出他的个人风格——既有复古风,也带有颠覆性,在探索传统与现代结合的可能性中尝试“跨界”合作,在演奏中融入了诗歌、绘画、吟诵、摇滚等元素。“专业”演奏的标准如何界定?如何避免“艺术品”逐渐沦为流水线上的“工艺品”?长久以来,围绕作品形成的规范化弹奏狠抓技术,淡化了演奏者的主体性,只有作品风格差异,缺少演奏者的个性和灵气。民乐的未来何去何从?人们开始回顾民乐演奏专业化这半个多世纪走过的路,重新审视传统与民间之于音乐的意义,对相应的美学观念进行了深刻反省。十年前,琵琶演奏家刘德海谈到:“过去我们都以学院派为自傲,认为可以高高在上改造一切,而现在在田野,我就像个小学生一样含着眼泪在向这些民间艺人学习,这就是民间音乐的再认识。”[5]他倡导琵琶直面现代性,呼吁以开放的眼光看待未来的音乐:“文化是人类宽容地生存的实体,琵琶艺术也应该是宽容的。人们可以听比较古老、原始的东西,当然也可以听现代的经过革新的东西……不妨还可以试试把《春江花月夜》变成摇滚乐。把这些都合在一起,就构成艺术的生态平衡。”[6]以上可谓不刊之论。

明代李贽曾发出“有是格便有是调”[7]的呐喊,声随心转,情随境迁,汉乐不同于唐音,宋调不同于元曲,或雄浑、悲慨,或绮丽、淡和,岂可一律而求之?面对数千年声音形态的星移物换,音乐形式上的突破愈发艰难,似乎失去了“新”的可能,而另一方面,逝去的声音早已消散于历史风尘,谁又能成为时光岁月的守望者?

冯满天与其同道者们在追溯古乐的过程中持守传统意义的世界,在寻根之路上进行温故式的改革,同时也伴随着自我人格的修复和重生。千百年来,中国历史上赓续不断、故中生新的心灵之声,已熔铸成一条被经验世界传递至今的“历史之链”,或许这可以成为中国未来音乐的一脉源头活水。

所有封面摄影版权归冯满天音乐工作室,内刊人物摄影:史宏伟

注释:

[1]2023年11月24日,惠布·希伯斯(Huib Schippers)在中央音乐学院的音乐学分析课内容。

[2]【汉】许慎著,【宋】徐铉校注:《说文解字》,中华书局,2013年版,第249页。

[3]杨伯俊撰:《列子集释·汤问》,中华书局,1979年版,第178页。

[4]萧梅:《民族器乐的传统与当代演释》,《中国音乐学》2020年第2期,第74—91页。

[5]刘德海:《以寻求母语的心境走向田野——我对民间音乐的重新认识》,《中国艺术报》2013年3月1日版。

[6]方季年:《美学观念的反省——刘德海谈民乐表演艺术》,《中央音乐学院学报》1992年第3期,第17页。

[7]张建业、张岱注:《李贽全集注》第一册,社会科学文献出版社,2010年版,第365页。

郭瑜莹 中央音乐学院硕士研究生

(责任编辑 李欣阳)