档案信息生态性保护视域下民族档案保护模式研究

东巴古籍文献记录了纳西族近千年来在天文、地理、宗教、哲学、历史、文学、技术、工艺、灾害、疾病等方面的造诣,是了解纳西族历史渊源、生活习俗的百科全书。作为世界珍贵遗产名录的重要内容,东巴古籍文献对于民族文化传承、艺术鉴赏、历史考究以及资源开发等具有重要意义。2022年4月,中共中央办公厅印发《关于推进新时代古籍工作》[1]中提到,“要继续加强古籍存藏基础设施建设,改善保存条件,做好异地、异质灾备保护,加强濒危古籍抢救性修复”,以推动少数民族文字古籍的抢救保护。

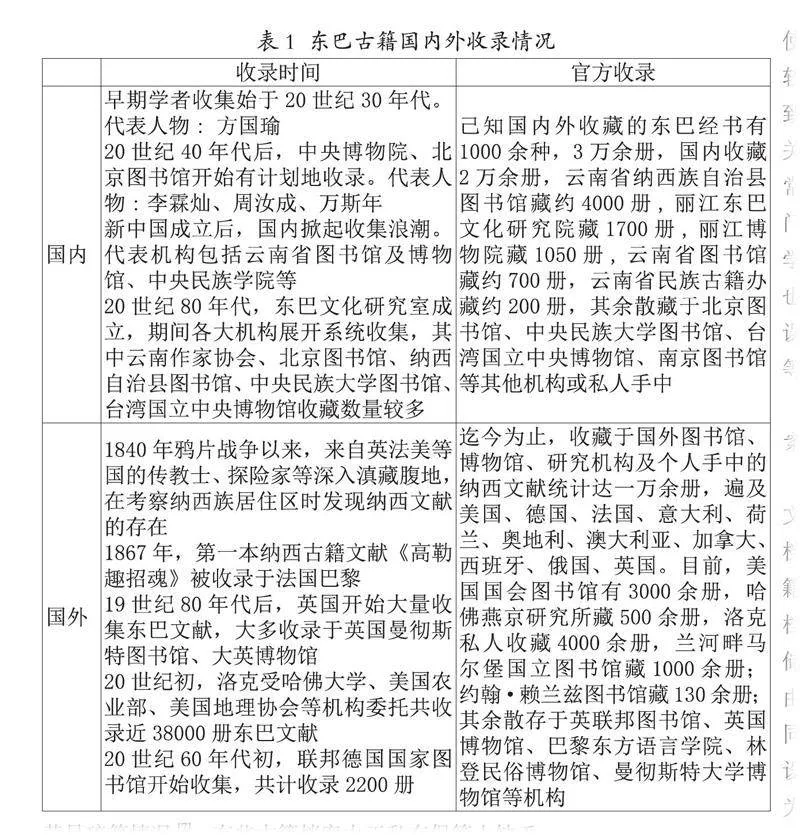

一、东巴古籍文献收录现状分析

东巴古籍文献数量庞大,散落广泛,云南省民族古籍办和六花曾介绍到:目前已知的国内外收藏的东巴古籍经书大约有1000余种,总计3万余册,其中流落海外近一万余册,国内各大机构馆藏近2万余册[2],根据参考文献[2]汇集出详细统计,见表1。由表1可知,东巴古籍文献遍布全世界各地,收录机构众多,分布广泛,其中收录的各个国家或地区也相继成立了专业的古籍研究机构,研究侧重点也有所不同。

二、东巴古籍文献保护研究现状

通过查阅文献可以发现,东巴古籍文献保护的研究集中在2010年以后,对于古籍保护大多单一地以保护主体、保护客体、实现路径等方面分篇论述。朱少禹等[3]从保护主体层面建议:应联合各研究单位、收藏个人确立统一的东巴古籍文献整理、保管机制。刘洁[4]从预防性保护的角度,提出要加强环境控制并深化传统防病害等技术层面的研究,探讨了档案客体保护的具体实现途径。胡莹[5]则从保护实现工具、保护过程控制、保护方法技术三个维度出发展开保护路径方面的探讨。本文以档案信息生态性保护论为理论基础,该理论整合了可持续性保护、预防性保护、主动性保护、无公害性保护和可循环性保护等多项保护措施,提出本体生态性保护+社会环境生态性保护+自然环境生态性保护的“三位一体”[6]的生态性保护理念,具备借鉴意义。以此理论为基础并融合案例分析法、文献研究法等分析当下东巴古籍文献保护面临的困境,针对具体困境提出相对应的“三位一体”式保护措施,对东巴古籍文献创新性保护提出新构思,期待为民族档案的保护与开发提供有益探索。

三、东巴古籍文献保护困境

(一)原版古籍损毁严重,治理性保护措施不足

东巴文化历史悠久,典籍年代长远。目前各收录单位典藏的东巴古籍文献均有不同程度的腐蚀痕迹,如纸张黑斑霉菌丛生,出现纸张毛边、折痕脱落且泛黄易碎等情况[7]。有些古籍档案由于私有保管人缺乏档案保护常识、保存环境简陋等原因形成了不同程度的二次损害。再者,部分古籍文献受经手人众多、保存地点多次迁徙、保存方式形式多样的影响也逐渐受到损坏,出现酸化、老化、霉蚀、粘连、絮化、撕裂、缺损、烬毁、线断等破损情况。

(二)东巴象形文字难以理解

东巴古籍文献最显著的一个特征便是语言独特性。作为世界上唯一仍在使用的象形文字,东巴文不仅以图像的形式表现,也利用事物的外部特征表征,文字晦涩难懂。调查资料显示,纳西族语言汉化倾向严重,除了老东巴和一些纳西族学者以外,很少有人可以读懂东巴文字,同时,象形文字的书写类似于绘画,同义词体较多,一个字体甚至有近十种释义,所以对于东巴古籍的正确解读和解释依然存在重重困难。随着各民族中知晓民族文字的毕摩、东巴的逝去,使古籍释读、翻译、传承面临较大的困境。虽然有专家学者致力于东巴学研究,出版了相关语义对照表、东巴文化普及常识,但对其深入研究的语言门槛相对较高,需要更多的跨学科合作。即使作为专业人士,也有可能在意译方面产生理解误差,为古籍文献翻译、出版等再生性保护带来巨大挑战。

(三)保存场所分散,档案流失海外严重

其一,国内保存纳西东巴文献的机构众多,如文化局、档案馆、博物院、图书馆和古籍方志办、文化站等[8]。纸质档案对光线、温湿度、通风存储等环境有非常严格的要求,由于各个机构保管环境不尽相同,不管是专业团队还是专业设备都出现一定的差距,各自为体系管理导致在利用这些文献时出现混乱,在开发利用的时候也可能会出现开发不足或过度开发的情况。其二,由于历史和政治等多方面原因,东巴古籍文献流失海外现象十分严重,现东巴古籍文献有近一万余册流失在海外机构或个人手中[9]。20世纪初,收藏家乔治福莱斯前后5次深入云滇腹地[2],带走近千余册东巴经文。据记载,英国约翰·赖兰兹图书馆就收录近130余册东巴古籍,这些东巴古籍文献通过文化贩运或非法交易等方式散存国外,其中大多为价值珍贵的经文孤本。

四、东巴古籍文献保护模式探究

(一)“载体与记录材料”本体生态性保护

载体与记录材料生态性保护主要涉及保护技术设计目标的生态化和技术设计的减量化,重点关注保护材料生态性、稳定性;保护技术产品的耐久性、感官性以及保护技术的先进性及可操作性。针对上述所述原版古籍损毁严重的问题,可采用载体与记录材料的修复性保护[10]。对于损坏的古籍,应本着“修旧如旧、抢救为主、治病为辅”的原则对古籍进行修复以还原其生态原貌。东巴文献古籍损坏大多是由于酸化、老化、霉变等原因造成了不同程度的破坏,对于这部分古籍应采用本体生态性保护,笔者建议修复单位应与时俱进,引进档案修复的“黑科技”等工具提高档案修复效率,如使用多功能纤维测量仪,观察纸张中的纤维形态,快速判断纸张受损状况;使用智能自动对焦显微镜进行微米级别的图像测量和分析;采用新兴的“雾润”“渗透”“等离子”等脱酸技术进行脱酸处理等。同时,可以采取师承模式,通过集中培训修复人员和各地县级图书馆的修复骨干以提高古籍高效保护。

(二)“再生性”本体生态性保护

再生性保护是以整理、研究、出版、数字化等为主的保护方式,它是本体生态性保护的一种,它的核心在于改变传播方式,以新的形式保存和传播档案信息。这种保护模式主要是针对东巴古籍文献中文字语言信息难以读解和原版古籍损毁严重的问题。具体举措如下:

1.文献“翻译、注释”二次加工式再生

少数民族档案文字内容晦涩难懂,对其文献进行译注、研究、出版,可以扩大其文化的传播范围,为社会各界和海内外学者研究利用提供便利条件。新中国成立后,各级文化机构极为重视东巴经的整理译注工作,翻译出版了一大批重要的东巴经书文献。其中《创世记》《黑白战争》《鲁般鲁饶》被誉为“三大明珠”。近期,各研究机构陆续开启了新方向的古籍再生化,如 2022年9月,丽江东巴文化研究院计划组织开展“东巴文化普及与应用系列丛书”的编撰,开启“纳西东巴经典语句”的搜集整理工作,值得关注的是 “东巴文字标准化研究”项目,“东巴文字书写规范”也产生了一定的研究成果。针对象形文字难以解读的问题,除了传统的翻译、译注出版的形式,还可以通过建立显示语料库等方式,对译注进行网络化学习。北京信息科技大学项目组联合国内外机构,整理归纳了东巴古籍内容提要、所属仪式、收藏机构和经书特征等重要编目信息,并在此基础上建立释读规则库和释读知识库,以实现东巴文字、音像等海量信息的多种检索[11]。总之,通过鉴定版本、考证源流、校勘正误、注释晦涩文字等一系列加工整理的再生性保护措施,可实现古籍文献的二次保护利用和深度挖掘。

2.“数字化赋能”再生

这种模式同样是针对上述提出的原版古籍损毁严重的问题。一是通过缩微复制、扫描及古籍数字化等技术进行数字化再生保护。以改变传播方式作为保护的切入点,对损毁严重不宜提供借阅的原版珍贵古籍进行修复、复制,一方面能够使档案信息脱离固有载体,另一方面可以丰富档案信息呈现形式,方便人们的利用。具体举措是加快古籍档案数字化建设,建立完备的纳西古籍文献数据库,加强网站建设、开通微博微信账号,多路径齐头并进提高传播途径,让藏匿于馆藏楼阁的象形东巴走入大众视野,方便用户随时随地进行掌上阅读、线上交流。二是采用国际化的合作方式,拓宽技术引进渠道。东巴古籍文献已被列入联合国教科文组织的世界记忆遗产名录,这一地位不仅提升了东巴文化的国际影响力,也为其保护提供了更多的资源和平台,通过国际合作,可以引入更多先进的保护技术和管理经验,促进东巴古籍文献的全面保护。

(三)社会环境生态性保护

针对保存场所分散,档案海外流失严重的问题,应采取社会环境生态性保护,其包括微观和宏观两个层面。宏观层面,通过文物法规、政治经济外交、文化渗透等方式,充分整合多方力量,进行遗失档案综合管理和“路径溯源”。微观层面,通过文化渗透、社区参与、舆论推动等方式呼吁更多相关主体参与其中。具体措施如下:(1)在社会环境下,针对国内保管场所分散的问题,要优化法律法规,制定集中保管措施, 建立完整一致的保护制度,实现文献信息资源全面共享,通过跨区域管理、跨机构合作等方式进行古籍文献协同治理。同时,国家权威机构可制定统一的库房管理标准,因地制宜地制定古籍文献的保存环境手册。(2)在经济环境和外交环境下,对我国流失海外的文化遗产,可以通过三种途径追回。其一,可以通过资金交易购买馆藏或个人手中的古籍文献。其二,通过外交途径或国际交流途径“友好式”追回,如《国家民委、文化部关于进一步加强少数民族古籍保护工作的实施意见》指出,要加强国际合作,依据有关国际公约和法律法规追索非法流失境外的少数民族古籍。档案文献的流失是一个国际性问题,一些国际组织已制定有关公约、协议来维护流失海外档案文献追溯的合法权益。为此,我国政府应和其他国家政府及相关国际组织积极合作,通过外交、国际交流等多种方式多途径追回流失海外的古籍文献,同时国内也应该加大对文物走私的打击力度,严查诸如港澳等地的贩卖重灾区。其三,运用舆论力量扩大社会影响力,舆论之火,可以燎原。可在网络社交媒体发布东巴古籍遗失纪录片,参考纪录片《逃出大英博物馆》。该纪录片一经播出便在网络上爆火,一方面通过此纪录片人们对流失在大英博物馆的文物有了更多的了解,另一层面也激发了社会各界人士的民族认同感与使命感,进而促使一些爱国人士通过慈善拍卖、交流互换等手段寻找遗失海外的文献古籍。

(四)自然环境生态性保护

除去以上提出的三个问题,对于海量的在库古籍文献,各大文化机构要建立一套行之有效的预防性保护机制——运用新兴技术手段对库内库外自然环境进行更迭升级,即自然环境生态性保护。具体实现途径:改善东巴古籍保管库房建筑设施,对库房温湿度进行生态性调控、空气污染生态性治理、有害生物生态性防治等,制定一系列库房建设标准;档案库房建设也可以参考理化生实验室的搭建途径,投入使用前需要有相关的资格验证,诸如制定类似于理化生实验室的CNAS、CMA认证等;相关管理研究机构可加大资金投入库房标准建设,使用时下新兴虚拟库房系统,引用物联网、VR等新兴技术手段,实现硬软件升级换代,实现智能化的温湿度数据采集、远程监控等。

五、总结

东巴古籍文献数量庞大,是研究少数民族文化的重要载体;本体生态性保护是基础,是解决东巴原版古籍损毁严重的“入脚点”,其中再生性保护不仅能延续档案本体的利用价值,同时能有效解决象形文字难以解读的问题;社会生态性保护使档案本体与社会产生关系纽带;自然环境生态性保护是压舱石,是保障文献资源安全存储的基础。诸多要素相辅相成,对于促进东巴古籍文献传承与保护,延续东巴古籍文化的生命力,具有重要意义。

参考文献:

[1] 新华社. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2022(12): 30-33.

[2] 华林. 西南少数民族历史档案管理学[M]. 北京: 民族出版社, 2001.

[3] 朱少禹, 刘琳. 纳西族濒危东巴古籍文献遗产保护研究[J]. 兰台世界, 2015(7): 113-114.

[4] 刘洁. 浅谈古籍的预防性保护: 以《大乘妙法莲花经》为例[J]. 东方收藏, 2020(11): 104-105.

[5] 胡莹. 档案学视野下的东巴古籍文献遗产保护研究[J]. 档案学通讯, 2015(2): 65-67.

[6] 麻新纯, 徐辛酉, 归吉官. 档案信息生态性保护理论与实现研究[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2021.

[7] 朱少禹. 云南省民间散存少数民族文字档案保护研究[D]. 昆明: 云南大学, 2016.

[8] 陈子丹. 纳西族档案史料研究[J]. 中央民族大学学报, 2000, 27(3): 51-54, 114.

[9] 华林, 侯明昌. 流失海外少数民族档案文献的分布与追索[J]. 档案学研究, 2010(2): 34-36.

[10] 麻新纯. 广西壮族历史记录生态型保护研究[M]. 北京: 中国致公出版社, 2011.

[11] 陈雨, 陈海玉, 李文惠. 数字人文视域下东巴历史档案资源知识聚合与服务研究[J]. 山西档案, 2023(4): 100-109.

作者单位:广西民族大学管理学院