改良型腮腺切除术在腮腺肿瘤治疗中的应用价值

【摘要】目的 分析采取改良型腮腺切除术治疗对腮腺肿瘤患者的临床疗效、恢复情况的影响,为提升该疾病的临床治疗效果提供依据。方法 回顾性分析2018年1月至2023年12月南通瑞慈医院收治的48例腮腺肿瘤患者的临床资料,根据治疗方案不同分为传统组(24例,传统腮腺切除术治疗)和改良组(24例,改良型腮腺切除术治疗),两组术后均定期随访1个月。观察对比两组患者术后

1个月临床疗效,恢复情况,术前和术后2 h应激状态,术后1个月中文版临床面部评价量表(FaCE)评分及术后相关并发症发生情况。结果 与传统组比,术后1个月改良组患者临床总有效率更高;与传统组比,改良组患者下床时间和住院时间均更短;与术前比,术后2 h两组患者平均动脉压、心率及疼痛评分均上升,但改良组上升幅度均小于传统组;与传统组比,术后1个月改良组患者面部运动、面部感觉、口腔功能、眼泪感觉、泪液分泌评分均更高;与传统组比,术后改良组患者并发症总发生率更低(均P<0.05);与传统组比,研究组患者手术当日引流量更少,但差异无统计学意义(P>0.05)。结论 相较于传统腮腺切除术,采取改良型腮腺切除术治疗腮腺肿瘤患者更有利于患者术后恢复,提高临床疗效,降低患者应激状态,减少并发症的发生。

【关键词】改良型腮腺切除术 ; 腮腺肿瘤 ; 临床疗效 ; 恢复情况 ; 应激状态

【中图分类号】R739.8 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.13.0004.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.13.002

腮腺肿瘤属于临床常见疾病之一,含有多形性腺瘤、黏液表皮样癌等多种类型,按照病理类型可分为良性和恶性,良性肿瘤会出现无痛性肿块,恶性肿瘤除了肿块,还会出现疼痛、面部麻木、吞咽困难等症状,严重影响患者身心健康,因此应提高对腮腺肿瘤治疗的重视度。在临床中,腮腺肿瘤以手术治疗为主,其中传统腮腺切除术能够有效去除病灶,但术后瘢痕严重,对腮腺功能产生影响,且有些患者会出现暂时性面瘫、耳垂区麻木等并发症,不利于患者术后恢复[1-2]。随着医疗技术持续性发展,改良型腮腺切除术应运而生,其存在切口隐蔽、安全性高等优势,为临床治疗效果的提升奠定了坚实基础[3]。现阶段,大量研究都对该术式的有效性加以分析,已经证实其有助于提高临床疗效,具有良好的安全性,但关于其对患者应激状态相关的研究较为有限。鉴于此,本研究选取48例腮腺肿瘤患者的临床资料,旨在分析改良型腮腺切除术治疗对腮腺肿瘤患者的临床疗效、恢复情况、应激状态、面部功能及并发症的影响,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018年1月至2023年12月南通瑞慈医院收治的48例腮腺肿瘤患者的临床资料,根据治疗方案不同分为传统组(24例)和改良组(24例)。传统组患者中男性15例,女性9例;年龄20~71岁,平均(40.25±3.71)岁;病程4~21个月,平均(10.42±

2.81)个月。改良组患者中男性13例,女性11例;年龄19~72岁,平均(40.18±3.69)岁;病程5~20个月,平均(10.38±2.77)个月。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。纳入标准:⑴符合《临床疾病诊断及疗效判定标准》 [4]中的相关诊断标准;⑵经影像学检查确诊;⑶均为首次发病;⑷具备手术治疗适应证。排除标准:⑴重要脏器功能异常;⑵合并其他恶性肿瘤;⑶具有相关面部手术史。本研究经南通瑞慈医院医学伦理委员会批准。

1.2 手术方法 给予传统组患者传统腮腺切除术治疗,麻醉方法选取全身麻醉,待麻醉起效后,实施常规铺巾消毒,切口位置选在耳前、颌后,作出5~10 cm的“S”形切口,将腮腺浅表大部、肿瘤切除,无需保留腮腺管,结扎腮腺残端,关闭切口,进行引流管放置,实施加压包扎。

给予改良组患者改良型腮腺切除术治疗,按照传统组实施麻醉铺巾消毒,以影像学结果为依据判断肿瘤情况,切口选在耳垂沿耳屏到耳廓后缘与发际线相离3 cm位置,采取倒“S”形切口,松解该位置扁平肌肉以及组织,完成后再逐层分离皮肤、组织及肌肉,对咬肌筋膜浅表实施分离翻瓣,促使腮腺肿瘤组织处于充分暴露状态,将肿瘤组织、部分腺体及附近淋巴结组织切除,若肿瘤紧邻面神经,切除过程中需加强面神经的保护,对腮腺管加以保留,结扎腺体断端,术区充分止血,通过生物膜(烟台正海生物技术有限公司,型号:ZY-2×;3)使腮腺床与咬肌筋膜断端相连,确保将面神经浅表及腮腺表面覆盖。若为多发性肿瘤,则需要对腮腺后下部以及腺体边缘淋巴结进行清扫。完成后,对面神经、皮瓣实施分离处理,逐层关闭切口,将引流管置于腺体残端、膜片间,再通过医用绷带对引流管放置位置进行加压包扎,术后清淡饮食,进行常规预防性抗感染治疗。两组患者术后均定期随访1个月。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。在术后1个月判断临床疗效,若患者疼痛、面部麻木、吞咽困难等临床症状完全消失,切口愈合良好,未见并发症则为治愈;若症状有所改善,切口正常愈合,无明显并发症为好转;不满足上述情况为无效。临床有效率=[(治愈+好转)例数/总例数]×100%。⑵恢复情况。记录患者手术当日引流量、下床时间及住院时间。⑶应激状态。在术前和术后2 h分别评估患者平均动脉压、心率和疼痛评分,其中疼痛评分依据为视觉模拟量表[5]进行评估,即在画出10 cm的一条横线,两端分别表示0、10分,由患者结合自身感觉在横线上进行标记,量表分值在0~10分之间,评分越高代表疼痛越剧烈。⑷中文版临床面部评价量表(FaCE) [6]。术后1个月根据FaCE量表评估患者面部功能,包括面部运动、面部感觉、口腔功能、眼泪感觉、泪液分泌5个维度,各维度分值均在0~100分之间,评分越高代表面部功能越好。⑸并发症。记录患者术后出现腮腺漏、暂时性面瘫、耳垂区麻木、感染等并发症发生情况,并发症总发生率=[(腮腺漏+暂时性面瘫+耳垂区麻木+创口感染)例数/总例数]×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料经S-W法检验证实符合正态分布且方差齐,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,手术前后比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 与传统组比,术后1个月改良组患者临床总有效率更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

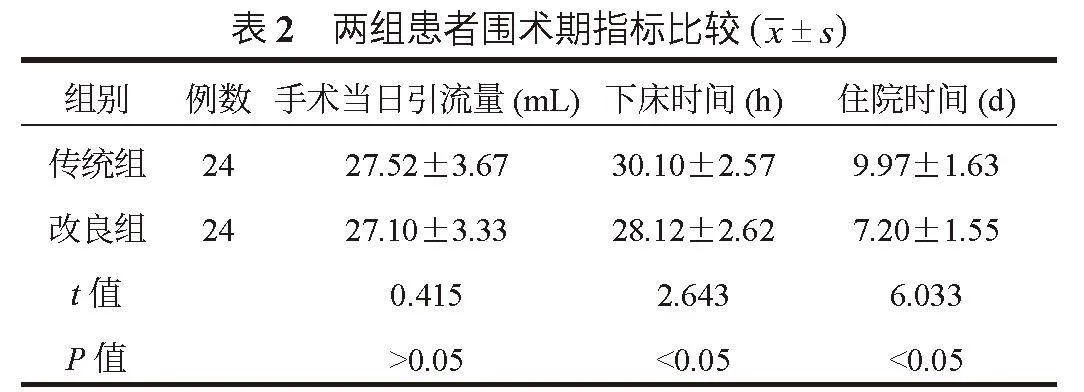

2.2 两组患者围术期指标比较 与传统组比,改良组患者下床时间和住院时间均更短,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

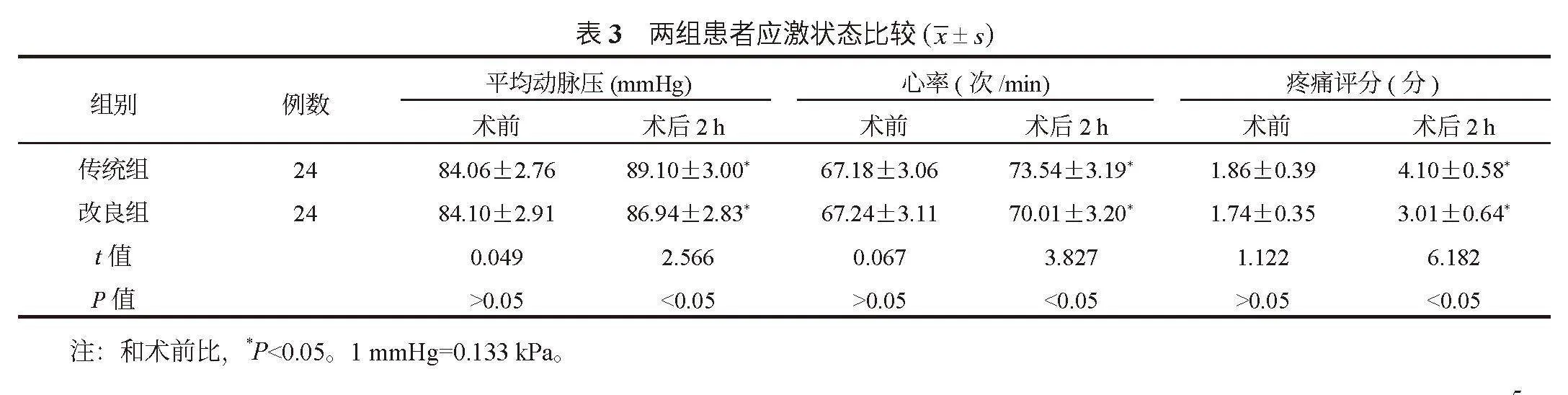

2.3 两组患者应激状态比较 与术前对比,术后2 h两组患者平均动脉压、心率及视觉模拟量表疼痛评分均上升,但改良组上升幅度均小于传统组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

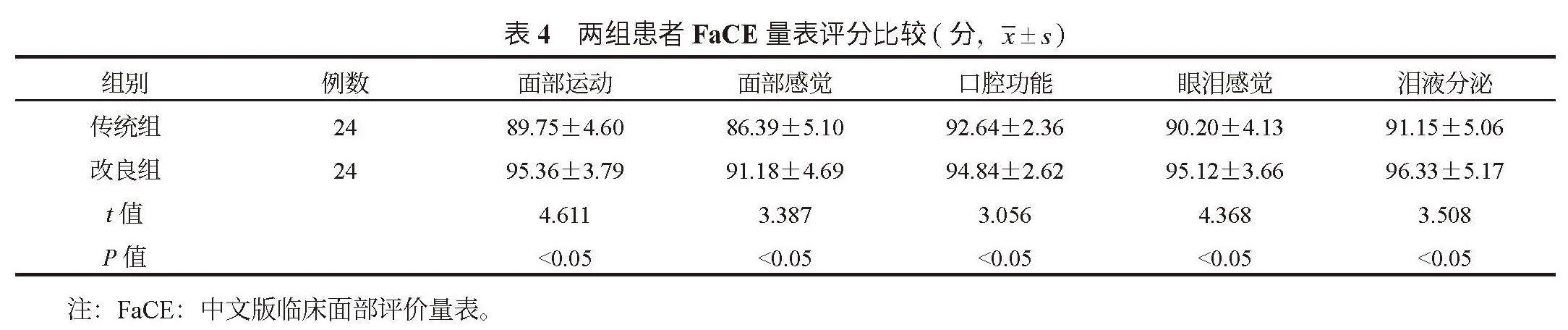

2.4 两组患者FaCE量表评分比较 与传统组比,术后1个月改良组患者面部运动、面部感觉、口腔功能、眼泪感觉、泪液分泌评分均更高,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

2.5 两组患者并发症发生情况比较 术后传统组患者腮腺漏1例,暂时性面瘫2例,耳垂区麻木1例,创口感染2例;改良组患者未见任何并发症。改良组并发症总发生率0.00%较传统组的25.00%(6/24)降低,差异有统计学意义(χ2=4.762,P<0.05)。

3 讨论

腮腺区具有丰富的血管,且面神经穿行,一旦面神经受损,则会引发面瘫,对患者身心健康造成不利影响。在腮腺肿瘤治疗中,以手术治疗为主,应结合患者实际情况制定个性化手术治疗方案[7]。传统腮腺切除术通过“S”形切口,能够使手术区域充分暴露,有效缓解临床症状;然而切口位于耳前区及下颌骨体后缘,且切口大,会给患者带来较大应激反应,导致不良反应发生风险较高,不利于术后恢复,会导致面部明显瘢痕形成、面神经功能障碍,面部凹陷畸形等;此外,该术式未保留腮腺导管,导致腮腺腺体组织萎缩风险较高,影响腮腺功能[8-9]。

改良型腮腺切除术是以传统术式为基础加以改良,采用倒“S”形切口,同时将切口移植到耳后,使疤痕隐蔽,具有切口小的优势,有利于减少面神经损伤;切除组织较少可减少面部凹陷,保留主导管和大部分腮腺,并不会影响临床疗效,能够有效控制病情发展,并且还不会留下明显瘢痕,有效满足患者美观性需求,有助于治疗效果的提升,为患者身心健康提供有力保障[10]。本研究结果显示,与传统组比,术后1个月改良组患者临床总有效率更高;与传统组比,改良组患者下床时间和住院时间均更短,这提示在腮腺肿瘤治疗中采取改良型腮腺切除术治疗能够提高临床疗效,有利于患者术后恢复。其原因分析为,改良型腮腺切除术不会对术后引流造成不利影响,并且可以有效缩短切口长度,进而能够降低麻醉失效后的疼痛评分,有利于患者术后恢复,缩短下床时间和住院

时间。

本研究结果显示,与术前对比,术后2 h两组患者平均动脉压、心率及疼痛评分均上升,但改良组上升幅度均小于传统组;与传统组比,术后1个月改良组患者面部运动、面部感觉、口腔功能、眼泪感觉、泪液分泌评分均更高;与传统组比,改良组患者并发症总发生率更低,这提示腮腺肿瘤患者采取改良型腮腺切除术治疗能够减少应激反应,提高面部功能,减少术后并发症的发生。其原因分析为,由于该术式保留了腮腺管,有助于维持腮腺正常功能,不会对腮腺造成较大影响,可以减少应激反应和腮腺瘘发生风险;同时保留大部分正常腺体和耳大神经,保留的耳大神经有利于腺体组织及腮腺导管功能和形态的恢复,降低耳垂区麻木和暂时性面瘫的发生风险可能性[11]。需要特别注意的是,改良型腮腺切除术会导致神经显露及肿瘤完整切除难度上升,故对于临床医师有着较高的要求,医师应持续性学习相关知识和技巧,丰富临床经验,提高自身专业性,为患者健康安全提供有力保障。

综上,相较于传统腮腺切除术,采取改良型腮腺切除术治疗腮腺肿瘤患者更有利于患者术后恢复,提高临床疗效,缓解患者手术应激损伤,并减少术后相关并发症的发生。但由于本研究受研究样本量少,单中心研究等因素的影响,仍需开展深入研究证实该术式的有效性。

参考文献

周宇, 陈新, 陈旭兵, 等. 改良型腮腺切除术治疗腮腺肿瘤的效果观察及对血清CA125、β2-MG水平的影响[J]. 现代生物医学进展, 2020, 20(15): 2987-2990, 2929.

骆佳佳, 刘萍, 尤莹. 耳垂下超声刀功能性切除术对腮腺良性肿瘤患者面神经功能的影响[J]. 临床和实验医学杂志, 2022, 21(24): 2620-2624.

林红斌, 王珍艳, 聂舒靖, 等. 改良型美容术式腮腺切除术对良性腮腺肿瘤患者临床疗效、复发及美观度的影响[J]. 解放军医药杂志, 2021, 33(3): 45-49.

孙明, 王蔚文. 临床疾病诊断及疗效判定标准[M]. 北京: 中国科学技术文献出版社, 2010: 55-57.

石钊, 刘宏伟, 王国林. 超声引导下下颌神经联合颈浅丛神经阻滞用于腮腺手术后镇痛的效果[J]. 临床麻醉学杂志, 2017, 33(10): 971-973.

李阳, 姜鸿, 王棵, 等. 中文版FaCE量表评价周围性面神经麻痹患者生活质量的初步研究[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2013, 48(1): 11-16.

潘朝斌, 林钊宇. 腮腺良性肿瘤诊断、手术方式及常见并发症的预防与处理[J]. 口腔疾病防治, 2022, 30(11): 761-768.

李志刚, 谭颖徽. 不同手术入路治疗副腮腺肿瘤15例临床分析[J]. 人民军医, 2020, 63(12): 1212-1215.

张文忠, 张思庆, 朱学芬, 等. 腮腺美容切口治疗腮腺肿瘤临床效果探讨[J]. 中国美容医学, 2022, 31(3): 83-86.

晋志伟, 周立生. 改良S形切口入路腮腺切除术治疗腮腺肿瘤的美学效果研究[J]. 中国美容医学, 2022, 31(5): 36-39.

费亦凡, 陈轩, 支强, 等. 改良美容切口联合胸锁乳突肌瓣在腮腺良性肿瘤切除术中的应用[J]. 临床口腔医学杂志, 2021, 37(2): 111-114.

作者简介:严春华,大学本科,副主任医师,研究方向:口腔医学技术。