赤水河:美景与美酒的传奇

这是一条充满传奇色彩的河流。它不仅是历史上声名显赫的“英雄河”,见证了中国工农红军长征途中“四渡赤水”的辉煌战绩;而且是一条名副其实的“美景河”,河水穿梭于巍峨的山峦与深邃的峡谷之间,宛若一幅铺陈开来的壮丽山水画卷;更有人称它为香飘四溢的“美酒河”,因为当地独特的自然环境孕育了众多享誉中外的美酒品牌。

这条河就是赤水河。在它身上究竟隐藏着怎样的奥秘呢?

赤水丹霞 享誉世界

赤水河发源于云南省镇雄县,流经贵州省赤水市、四川省合江县等15个县(市、区),绵延约520千米,最终注入长江。赤水河的河谷两岸是高耸的悬崖峭壁,随处可见险滩急流,景色异常秀美。古时候,人们称这条河为“安乐水”,但因河水常呈现鲜艳的赤红色,所以后来改称为“赤水河”。

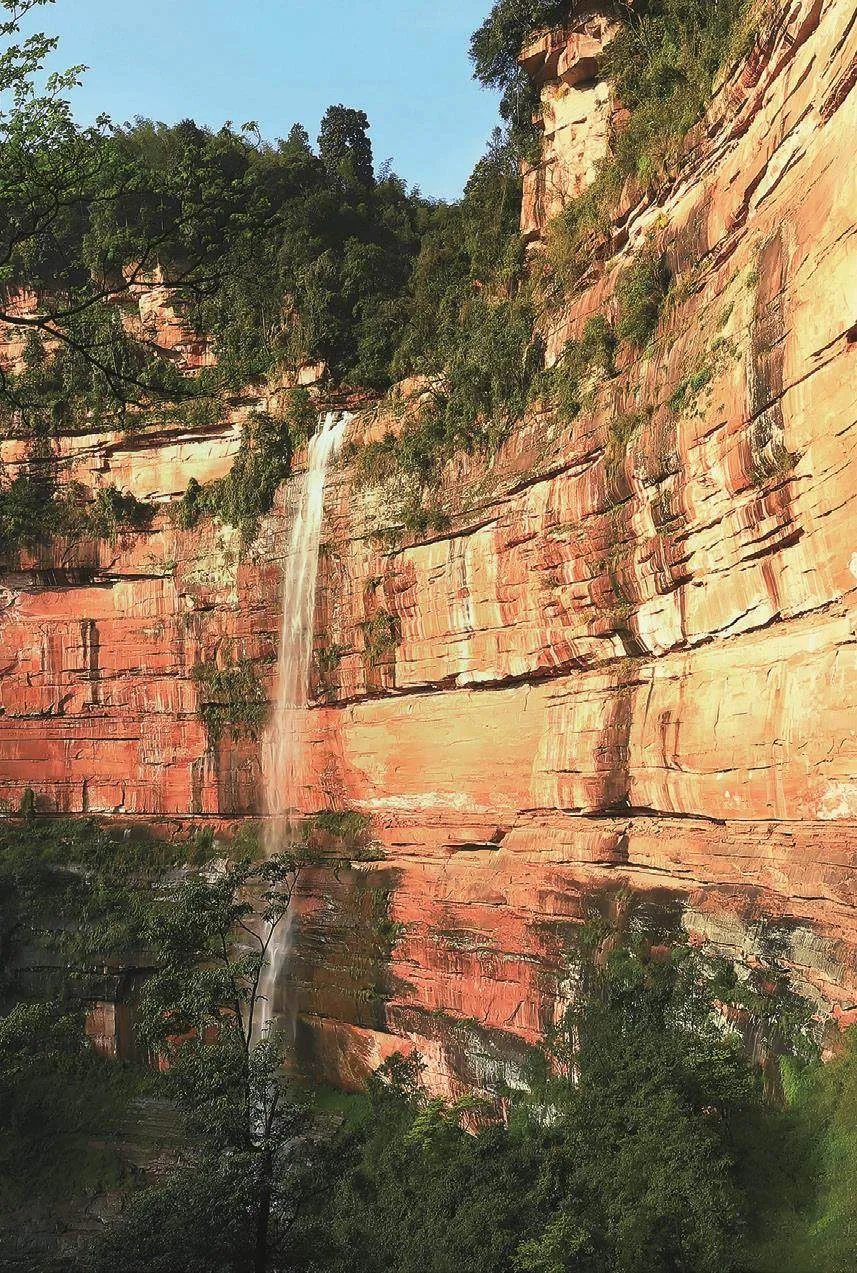

蜿蜒曲折的赤水河犹如一把灵动的利刃,在山间凿刻出深邃的峡谷。峡谷两旁裸露的紫红色砂岩,正是赤水河那一抹红色的源头。这种紫红色砂岩易于风化破碎,而且遇水容易被冲散,当它们大量混入河水中,就给河水染上了绚丽的色彩。

更神奇的是,在赤水河及其他众多河流的长期侵蚀作用下,峡谷两岸孕育出独具特色的赤壁丹崖景观,即丹霞地貌。这种地貌以具有水平层理构造、产状平缓的紫红色砂岩为基石,岩石形态奇特、色泽艳丽。每当夕阳西下,余晖洒在紫红色的岩石上,整个地表仿佛被点燃,熠熠生辉,当真是“色如渥丹,灿若明霞”,令人惊叹不已。

倘若把丹霞地貌比作舞台上身姿优雅的主角,赤水河无疑是与之配合默契的最佳配角。它宛如一条柔滑的丝带,轻盈地环绕在红色的山峦间。两者一动一静、一刚一柔,相互映衬,美不胜收。调查结果显示,赤水丹霞的面积达到了惊人的1200多平方千米,堪称全国面积最大、发育最美丽壮观的丹霞地貌。2010年,赤水丹霞与福建泰宁、湖南崀山、广东丹霞山、江西龙虎山、浙江江郎山六大著名丹霞地貌景区共同组成“中国丹霞”,成功入选《世界自然遗产名录》。这六处丹霞地貌作为完整且具有逻辑性的地貌系列,全面地呈现了丹霞地貌从“青年期”到“中年期”、再到“老年期”的演化过程,每一处都清晰地展示了演化过程中的一个特定阶段,串联起来共同构建了丹霞地貌演化过程的完整画卷。

丹霞地貌有哪些不同种类

丹霞地貌按演化阶段可分为青年期、壮年期和老年期,每个阶段都有独特的特征和代表性景观。青年期的丹霞地貌最突出的特点是山体高耸,崖壁陡峭,侵蚀作用相对较弱,地貌形态保持得较为完整,其典型代表是贵州赤水丹霞;壮年期的丹霞地貌最突出的特点是高峻的峰林、石柱和陡崖,其典型代表是广东丹霞山;老年期的丹霞地貌最突出的特点是地貌形态变得较为平缓,山顶面积缩小,可能出现更多突兀的孤峰和残丘等形态,江西龙虎山为其典型代表。

水色变幻 因时而异

关于赤水河的独特景致及其成因,历史上已有科学阐述。在我国清代著名的全国性地理总志《大清一统志》中有如下记载:“赤水河旧名赤虺,源出芒部,经红土川,东流入川江。每雨涨,水色深赤,故名。”这段话不仅点明了赤水河的名称由来,还揭示了另一种奇妙现象—赤水河的水色总是在雨后变得赤红。这也意味着,在干旱时节,赤水河可能呈现出另外一番景象。

实际上,赤水河的水色确实多变。人们经过长期观察,总结出如下规律:每年夏季,大约从端午节到重阳节期间,赤水河流域雨水充沛,红色的土壤、岩石碎屑随着雨水被冲入河流,导致河水的含沙量升高,水体呈现出鲜艳的赤红色或赤黄色;而在重阳节之后,直至次年端午节,随着降雨的减少,赤水河的泥沙含量逐渐降低,水质也因此变得清澈,逐渐呈现出碧波荡漾的绿色;特别是在冬季的枯水期,水流平缓,在特定的光照和天气条件下,水面还会显现出迷人的蓝绿色。这种周期性的色彩变化,为赤水河增添了一份神秘与浪漫气息。

赤水河是长江上游唯一没有在干流建设大坝并保持自然流态的一级支流,也是许多珍稀特有鱼类的重要栖息地和繁殖场所。不过,由于赤水河流域范围广,环境特征复杂,流经的地区既有农村,又有城镇和工业集聚区,河流保护工作面临不小的挑战。为了使水长清、岸常绿,近年来,人们采取生态修复、污染治理等一系列措施,大大提升了赤水河流域中上游森林质量及水源涵养能力,不仅有效减少了水土流失,降低了河水含沙量,更是在一定程度上改善了赤水河的水质和颜色。如今,即便是暴雨过后,变红的河水也能很快恢复清澈,流域生态环境持续向好。

赤水河谷 美酒飘香

在赤水河流淌过的土地上,有这样一首深入人心的民谣:“上游是茅台,下游望泸州。船到二郎滩,又该喝郎酒。”每到酿酒时节,赤水河谷的谷底便热气腾腾,令人陶醉的酒糟香弥漫在每个角落,整个河谷仿佛就是一座庞大的发酵窖池。沿着河岸,大大小小的酒厂星罗棋布,不少享誉世界的白酒品牌也藏身其中。因此,赤水河被赞誉为“美酒河”。

为何众多的酒厂都钟情于赤水河谷呢?

这背后有多重因素。一方面,源于历史文化的深厚底蕴。赤水河是一条连接贵州北部和四川南部的水上交通要道,在古代便是商贾云集之地,食盐、竹木、煤炭等大综货物被运至此处交易;早在汉朝之前,这里的美酒便已名声在外,其白酒酿造的历史和文化可谓源远流长。另一方面,赤水河谷独特的地理环境和气候特征也为酿酒提供了得天独厚的条件。这里山清水秀,植被茂盛,水质优良且富含各种微量元素,加之周围没有大型化工厂等污染源,使得赤水河成为酿酒的绝佳水源。在亚热带季风气候影响下,当地雨热同期,盛产优质糯高粱,为酿酒提供了丰富的原材料;这种气候环境也十分有利于酿酒微生物生存、繁殖和发酵。正是由于赤水河谷拥有清洁的水源、湿热的气候、充足的原料以及传承千年的精湛酿酒技艺,它们共同铸就了当地美酒产业的辉煌。这里已然成为我国乃至全球赫赫有名的白酒产区之一。

史前遗迹 恐龙家园

2013年夏天,在仁怀市茅台镇岩滩村的赤水河畔,一家酒厂在建设制酒车间时意外发现了一处奇特的岩石边坡。这块长约10米、高约5米的岩石表面坑坑洼洼,布满了深浅不一的印痕,印痕的数量多达250个。这些神秘的印痕引起了人们的好奇,它们究竟是怎么形成的呢?

最初,这些印痕并没有引起广泛关注。直到后来有新闻报道习水县同民镇境内发现恐龙足迹化石时,人们才开始意识到,酒厂后面岩石边坡上的印痕与恐龙足迹极其相似。这引发了地质学家的浓厚兴趣,来自中国、美国和德国的地质学家经过数年的深入调查研究,终于在2018年8月10日揭开了谜底。他们宣布,在茅台镇岩滩村发现的这些印痕,实际上是一处大规模的恐龙足迹群化石。这些化石形成于大约1.9亿年前,是我国侏罗纪早期规模最大的蜥脚类恐龙足迹群,具有极高的科学研究价值。

赤水河畔曾经是“恐龙家园”的说法由来已久。因为这里至今仍旧生长着植食性恐龙最喜欢的食物—桫椤。桫椤是一种蕨类植物,身材高大,茎干挺拔,叶柄和叶轴布满小刺,因此又被称为“树蕨”“刺桫椤”。桫椤是现存唯一的木本蕨类植物,具有3亿多年的悠久历史,被誉为“蕨类植物的活化石”。早在1983年,就有学者在赤水市金沙沟一带考察时发现了集中分布的桫椤,为了保护这一珍稀物种,政府在赤水建立了桫椤国家级自然保护区。目前,当地发现的桫椤数量已超过4万株。更令人兴奋的是,赤水桫椤国家级自然保护区内还特别开辟了以爬行动物时代标志植物为主题的观光园林,并把它命名为“中国侏罗纪公园”。这座观光园林吸引了大量游客前来探秘远古世界的生态景观,感受恐龙时代的神秘与魅力。

赤水河,这条兼具历史、美景与美酒传奇的河流,不仅是大自然的杰作,更是历史与现代、自然与人文完美融合的典范。它的故事如同那绵延不绝的河水,悄然无声地流淌在每一位探访者的心田。

【责任编辑】赵 菲