唐代仕女的衣橱里有什么

自古以来,中国就有“衣冠上国”的美誉。隋唐时期,疆域空前辽阔,国力日臻鼎盛,社会生活高度发达。盛唐气象熏陶下的唐代女性,呈现出任情旷达与豪迈不羁的精神品格。官宦之家的仕女在日常穿着搭配上颇为讲究,色彩上追求光鲜艳丽,审美上追慕胡风男装。除此之外,佛道元素也开始融入仕女服饰之中,由此造就出多彩奔放、别具一格的唐代仕女服饰文化。打开唐代仕女的衣橱,你会惊奇地发现,原来现代流行的多巴胺配色和时尚剪裁早已存续千年。

时尚多样的衣裙

与宋、明时期仕女们安守闺阁不同,隋唐时期的仕女生活是潇洒奔放的。历经汉末及魏晋六朝的乱世与动荡,中国再次迎来了大一统王朝的和平与繁荣。在隋文帝的“开皇之治”和唐太宗的“贞观之治”后,唐代又迎来了高宗的“永徽之治”、武周的“贞观遗风”以及玄宗的“开元之治”,统治者的励精图治使得海内晏如,营造出一派盛唐气象。

盛唐时期的仕女服饰,呈现出率性自然、绚丽多姿的风采,彰显出唐代女性的自信与开放。正所谓“腹有诗书气自华”,唐代仕女普遍接受了较高的文化教育。不仅是官宦之家,哪怕是家境殷实的平民之家,也会请私塾先生上门给女儿授课。唐代还是“人人言诗”“人人做诗”的时代,徐惠、武则天、上官婉儿等宫廷和贵族女性大多工于诗律。据清代康熙年间编纂的《全唐诗》记载,唐代有名有姓的女诗人多达138位,如李冶、薛涛、鱼玄机、刘采春、鲍君徽等都是颇有名望的女诗人。

唐代仕女的服饰风格标新立异、时尚多样,且整体倾向奢靡。当时,在官宦仕女阶层颇为流行“十二破”裙,即用12种色彩各异的布帛拼贴为裙。此种裙样不仅耗工,而且耗料,造成了极大的浪费。因此,唐朝政府不得不下令对这一审美意趣予以严格管理。朝廷颁布公告,强调“凡裥色衣不过十二破,浑色衣不过六破”,以此杜绝奢靡之风。

唐代仕女中不乏挑战礼教和世俗目光之人,著名诗人宋之问的后裔贝州宋氏五女便是代表。她们抛开传统的相夫教子观念,坦言“终身不嫁,一心求学”,令世人颇为惊叹。后来,她们受到唐德宗的赏识得以入宫,并从旁侍应参与朝政。正因如此,她们在穿着上也大多随性而为。

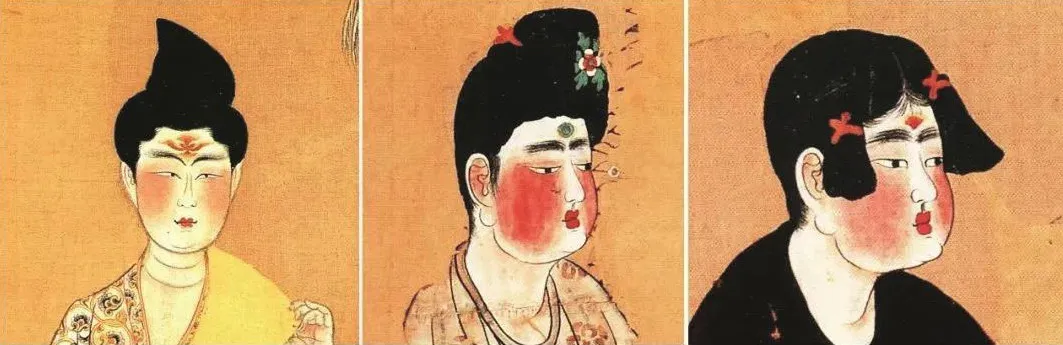

为了与衣裙相配,唐代仕女的发型、妆容与饰品也颇为多样化。如发髻样式有半翻髻、反绾髻、双环望仙髻、鸦鬓、薄鬓、丛鬓等,眉妆样式有蛾眉、柳眉、八字眉等,面妆样式有面靥、斜红、点唇等,头饰有步摇、花钿、梳篦等。

炫酷的胡风装饰

宽松的社会氛围与广泛的社会参与,促使唐代仕女挣脱了性别的束缚,她们可以与男子一样出现在各类竞技场上,打马球就是她们酷爱的竞技类体育活动。唐代诗人张籍在《寒食内宴二首》中有“殿前香骑逐飞球”的诗句,沈佺期在《幸梨园亭观打球应制》中亦有“宛转萦香骑,飘飖拂画球”的生动描写。我们从唐代遗存的仕女图以及出土的壁画和陶俑文物中可以看出,唐代仕女在穿着打扮上具有男性化倾向,这恰恰是女性自我意识的觉醒与审美意趣作用的结果。

唐代仕女“不爱红装爱武装”,追求阳刚之气。她们广泛参与男性活动,唐人周昉的画作《调琴啜茗图》就生动展现了唐代仕女抚琴饮茶的生活场景。她们还经常结伴去郊外踏青、听戏看球,并时常与男性一起吟诗作赋、诗酒唱和,享受着无限的自由。

除了爱穿男装外,唐代仕女还热衷穿胡服。初唐时期,周边少数民族政权尊奉唐朝皇帝为“天可汗”,西北地区的突厥、吐蕃、回鹘以及西南地区的南诏等政权纷纷遣使朝贡,与中原文化产生了激烈的碰撞与融合。在这一背景下,唐代仕女的装束刮起了一股猛烈的“胡风”。以足服为例,唐初女性以履为正式的足服,而将形制相对随意的胡风线鞋作为日常出行的足服。中唐时期,唐代女性逐渐舍弃履,轻便的线鞋成为她们在正式场合所穿的足服。线鞋的样式也日渐多样化,在面料方面,将原有普通的麻线和丝线替换成织锦,形成了锦鞋;在款式方面,鞋头日渐高耸凸起,形成了高缦鞋。

唐代仕女日常穿戴的羃 也深受胡风影响。羃 出现于晋代,本是男女通用的一种帽饰,类似帘幕从帽檐垂下,可以遮蔽全身。入唐以后,羃 演变成女性专用的穿戴之物,目的在于遮蔽面貌,不让路人随意窥视。武德、贞观时期,骑马的宫中妇人依旧穿戴羃 。随着胡风渐盛,永徽年间以后,仕女开始使用帷帽,并浅露面貌。武周之后,帷帽大行,羃 之风渐渐息去。到唐中宗即位后,羃 彻底消失了。开元初年,仕女出行完全不用遮蔽容貌。骑马的宫人和侍从皆戴胡帽,靓妆露面,帷帽制度彻底消失。

尤为指出的是,“安史之乱”之后,随着唐代国力日衰并逐渐失去军事优势,少数民族开始频繁侵入唐朝疆域,双方征战不断。在此背景下,胡风衣饰逐渐成为敏感的社会禁忌。

融合佛道元素的衫裙

道教在唐代颇为兴盛。李唐王朝建立之初,就追封老子李聃为李氏先祖,因此唐廷大力推崇道教。受老庄“法贵天真”的影响,唐代仕女一度推崇不经人工雕琢的自然美,这一审美意趣首先体现在女性服饰上。

后来,佛教日臻鼎盛。武则天本人不断借助佛教力量打击政敌,树立自己的权威。受此影响,佛教的八吉祥纹、道教的暗八仙纹以及传统服饰中的十二章纹和八宝纹等,在仕女的服饰上均有所反映。

在唐代出土的壁画和造像中,我们可以看到许多女性供养人的形象,这些女性供养人大多出自官宦世家。如在甘肃敦煌莫高窟375窟中的女性供养人身着朱色或绿色披肩,穿窄袖衫、长裙;身后女仆亦穿窄袖衫,持扇披巾。329窟中的女性供养人则身着淡黄色圆领窄袖衫,肩披纱巾,腰束褐色高腰长裙。在皇室崇佛之风的带动下,唐代仕女还广泛参与写经造像、持斋布施等佛事活动。甘肃敦煌莫高窟130窟中的《都督夫人太原王氏礼佛图》便真实还原了贵族女子参与礼佛仪式时的场景。

盛唐时期经济发达、思想活跃、世风开放,唐代仕女的社会地位有了显著提升,女性参与社会事务的机会也较多。正是在这一特定的历史环境中,女性的自我意识不断觉醒,并借助多彩奔放的服饰来彰显新的价值取向。

【责任编辑】王 凯