年轻群体对抖音算法推荐内容的情感研究

【摘 要】算法推荐技术利用大数据对用户的喜好进行精准评估,从而为用户提供私人化、个性化的信息服务。算法推荐在较多人知悉初期且未被较多人了解其运行机制时,收获了较多赞许。但随着这一技术的运行模式被公之于众后,人们对其的情感在一定程度上发生了改变。本文以年轻群体为研究对象,分析其在抖音使用过程中的体验,在了解抖音使用算法推荐之后的情感变化以及采取的应对措施。

【关键词】算法推荐;年轻群体;抖音;情感研究

【基金项目】本文为辽宁省教育厅科学研究经费项目“智能媒体时代的媒体隐私侵权问题与救济路径研究”(项目编号:JJW202015404)阶段性成果。

算法推荐基于计算机技术与统计学,将数据、算法、人机交互有机地结合起来,通过对用户与资源进行个性化的关联,在过载的信息中为使用者的信息获取和信息消费提供决策依据。[1]

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》中的数据显示:截至2023年6月,我国网民规模达到10.79亿人,其中短视频用户规模达到10.26亿,用户短视频网络使用率为95.2%,较2022年增长0.4%。短视频平台已经成为互联网用户获取信息的重要渠道。在一项基于全国受众的算法推荐类App的使用调查中(N=5177),超过90%的网友至少使用过一种算法推荐类App,其中抖音的使用比例和频率最高。[2]

随着算法推荐技术在媒介中的不断渗透与应用,越来越多的用户对其劣势,如信息茧房、隐私泄漏、群体极化等加以重视和批判。但用户真的对算法推荐一直表现出厌恶的情感并主动采取措施来避免这种因为技术而带来的自主性缺失吗?亦或者用户都会主动去回避抖音中的算法推荐技术吗?

一、调研方法

为了保证真实性与可行性,本次针对年轻群体对抖音算法推荐内容情感的调查主要采用半开放的深度访谈方法。这样可以较为直观地观察与记录受访者对于抖音推荐内容情感变化的真实感受。同时,以受访者使用抖音的真实体验作为依据,在经过采访者对其基本使用情况及其“态度”“行为”的提问的基础上,引导其进行更加深入的回答及理解,并且在访谈过程中尽量减少了其他有目的性的干扰。

访谈主要采用打电话的形式,在经过受访者的同意后进行全程录音。以打电话的方式进行访谈避免了面对面的尴尬情况,确保受访者在接受采访时处于一种舒适的状态,一定程度上保证了调查内容的真实有效。

在随机选择的10名受访者中,6人(N1、N2、N5、N6、N7、N8)能够准确说出“算法推荐”这个词的概念,其余4人(N3、N4、N9、N10)则表示没有听过,但经过采访者的解释过后,这些受访者表示在平常的使用中深刻地体会过这种算法机制,并能够准确地描绘出自己在使用过程中的真切感受,这也保证了内容访谈及调查能够顺利进行。

二、调研内容

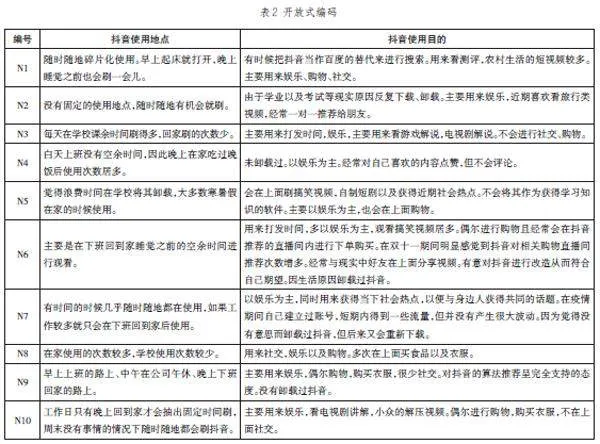

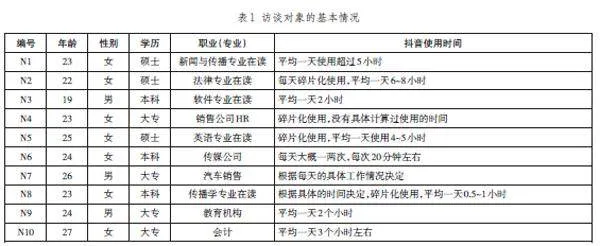

根据调查显示,在中国14亿人口中,抖音的用户使用量为8亿。通过研究抖音的用户画像可以发现:用户大多数为“90后”“00后”,30岁以下的用户占比高达90%,总体呈现出年轻化的态势。因此,本次研究以18岁~30岁的用户为主,随机挑选10名抖音深度用户作为调查主体。通过调查发现,这些年轻用户的抖音使用情况并不是千篇一律的,而是因为个人因素、社会因素以及其他因素的不同产生了较为明显的差异(如表1、表2)。

三、调研结果

(一)技术接触初期:因投其所好形成的情感依赖

按照使用与满足理论,受众并不会随便对一款软件进行下载与使用,而是为了满足自己的各种需求有选择地进行挑选。因此,在本性或者社交需求驱使下,人们会主动寻找符合自己需求的软件使用,从而达到需求满足的目的。

经过调查发现,年轻群体抖音软件下载的原因各有不同。虽然抖音自定义为短视频社交软件,调查发现,年轻群体在使用抖音初期的主要目的就是“为了获得身心上的放松,或者只是用来作为打发时间的消遣物”(N5)。正如丹尼尔·贝尔所言:“当代文化正在变成一种视觉文化,而不是一种印刷文化。”抖音平台的短视频内容形式相比于单纯的文字来说显得更加有吸引力。音乐,特效以及同质化的模版等技术的加持使得用户在进入这个平台之后能够产生一种持续性的愉悦快感。“因为觉得抖音总是能够精准捕捉到自己的喜好”(N1),“以至于自己经常会陷入其中,难以自拔。等到回过神来,时间已经过去了几个小时”(N2)。长此以往,这些年轻用户群体在空闲时就会不假思索地打开抖音将其作为打发时间的第一选择。这是导致抖音使用量在短期内达到一定数量并且居高不下的主要原因。

1.情感共鸣带来的情感认同

2018年以来,抖音平台以“记录美好生活”为关键词将自身定义为大众型产品。抖音的运行机制与微博明显不同,它并不是一开始就借助著名演员等“名人效应”来带动知名度,其推荐与爆火的头部流量也常是一些名不见经传的普通人。“在抖音推荐的很多内容中,我看到那些拥有几千万流量的大网红并不是离我们很远的,那种高不可攀的名人,而是我们身边的普通人,这让我觉得抖音是给普通人展示的一个平台”(N10)。同时,抖音与传统媒体不同,它并不总是追求获得主流中的社会认同。因此,“一些用户的小众爱好也能够被很好的满足,在其中获得了强烈的认同感与归属感,这就使得我在不知不觉中加大了对它的使用依赖”(N1)。同时,年轻用户群体还喜欢在抖音上与好友互相分享自己感兴趣的视频,经过采访后发现,受访者在观看过好友分享的视频不久之后,自己也会在推荐中再一次刷到。“虽然内容已经看过,但还是会选择完整地再看一遍”(N9)。这种因为社交圈里拥有相近的兴趣爱好而激发的情感共鸣,在算法技术的加持下,增加了情感认同度,一定程度上也为抖音平台提高了播放量与关注度。

随着抖音电商的不断崛起,头部网红与明星纷纷进入直播带货的流量池,极大带动了粉丝群体的消费。从最初的单纯观看、点赞再到关注甚至购买,这一系列劳动背后的真正推手究其本质就是情感认同。这些粉丝因为对其喜爱的人的情感认同而形成了情感经济。对于自己关注的网红直播带货或者看其拍摄的内容中插入广告受访者表示并不会反感,“这毕竟是他的工作”(N4);“同时也会经常在抖音推荐的直播间进行购物”(N6)。

2.流量奖励机制增强用户情感追随

短视频创作者之所以热衷于对流量的追捧,其实是因为流量有两方面的优势。其一是自身内容获得了很大的关注度,曝光量增加;其二是用户和平台对创作者生产内容的肯定。抖音App首先营造出一种普通人的生活也值得被记录的美好气氛,在获得一定用户量之后,进而将展现个性的视频作为价值指引,最后设置如点赞、私信等价值观以及情感上的认同机制来鼓励用户进行自我表达,从而增加抖音平台的用户黏性与内容加成。在以上因素不断潜移默化的影响下,最终实现用户在抖音平台上因为这种无偿的奖励而产生情感依赖进而不断追随来养成记录的习惯。“在疫情期间,看身边朋友发布了一些视频之后获得了官方给予的流量支持,得到了许多粉丝,就想着自己也要加入其中。但是如果想要得到抖音的流量推荐与扶持,就必须要按照平台的规则来,于是就加入了它经常上热门推荐的话题,确实在短期内获得了一些成效,这给了我很大的信心,在那个时候陆陆续续拍了很多视频”(N7)。

(二)技术接触后期:察觉到算法推荐运行机制后的情感反噬

1.内容质量参差不齐导致信任缺失

社交媒体平台带来了内容生产主体极大扩张的同时,也带来了内容生态的复杂化,人们开始普遍意识到在抖音平台中并非所有信息都是可信的,许多高点赞量的科普视频在经过验证之后被发现并不都是真实可信的。更有用户为了博得流量而去制造假新闻。“因为不确定抖音中搜索出来的信息是否真实,因此与用来作为学习工具相比,年轻群体更愿意将它作为打发时间的娱乐选择”(N5)。

2.审美疲劳带来的间歇性中辍行为

“间歇性中辍行为”最早用来描述用户在一段时期内暂时不用Facebook,然后又重新恢复使用的做法,又称作“Facebook假期”。用户其实并不是完全放弃了对它的使用,而是处于持续使用和放弃使用之间的徘徊情况。抖音的算法推荐形式使得用户经常会刷到同质内容。虽然在一段时间内,恰好满足年轻群体用户的需求,让其沉迷其中,但是人作为复杂的情感主体,会受社会环境等各种因素的影响。同时用户的兴趣爱好也不是一成不变的,这就导致抖音的推送常常会呈现出一种“滞后性”,其一开始被推崇的“善解人意”也成为了一种弊端。一直看同一类型内容的用户就会产生审美疲劳。为了表明自己的主体性,用户常常会快速划过该视频,甚至通过“反复卸载”(N2)这种间歇性中辍行为表达不满的情感。

3.算法“失控”引发的情感倦怠

算法常常根据用户的点赞、评论以及观看视频的完播率来描绘用户画像,但与刚使用抖音时相比,“用户慢慢变得吝啬于点赞与评论”(N2),更多是沉默地观看。此时,抖音就会根据用户对视频观看的完播率来预测其兴趣。但对于一些视频的完整观看,这些用户可能也仅仅是出于好奇心,并不总是感兴趣。因此用户画像的描绘失败迫使用户对抖音接下来推荐的内容果断点击“不感兴趣”来表达自己不满的诉求。但是根据这几位受访者的实际体验反应,“不感兴趣”似乎并没有什么用,抖音依旧我行我素,继续推荐相似内容。

人的本质不是单个人所固有的抽象物,事实上,它是一切社会关系的总和。人只有在各种关系中才能更好地体验与实现自己的价值。抖音试图借助这一社交原理来使年轻群体对其形成病毒式传播,加强其使用深度与广度。但是在实际使用过程中,用户却出现了隐私焦虑。一些用户表示虽然希望在抖音上得到关注度,但并不希望有实际生活中微信或者通讯录好友关注到自己在上面的活动轨迹。即使打开了“公开但不推荐给可能认识人”这项功能,自己发布的视频却仍然能被认识的人通过算法推荐观看到。“感觉自己完全失去了对抖音的掌握,当发现认识的人给自己点赞时感到十分的无助和疲惫”(N2)。

四、结论与讨论

从受访者的一系列情况来看,年轻群体对于抖音算法推荐内容的情感态度并不是一成不变或者非此即彼的。在接触算法、使用算法、认识算法的过程中,用户的情感也从了解到惊讶再到抵触,有一个显著的变化。用户在对抖音使用次数的增加下,不断适时调整与完善对算法的认识。经过无数次“试错”后,这些年轻用户群体并不会因为算法推荐带来的消极影响就选择完全放弃抖音,更多的是会产生间歇性中辍行为。另外因为学业考试的压力或者因为工作挤占了空闲时间,而主动逃离并选择告别抖音的情况占多数。

对于抖音使用算法推荐让更多用户产生信息茧房这一说法,大多数受访者表示否定,认为其对自己实际生活并没有产生较大影响。因为即便在互联网出现之前,传统媒体也并不是原封不动地将整个世界呈现在人们面前,而是有选择地展现。与此同时,受众作为有着自我想法的个人,也会以自己的价值观念为中心来对信息进行有选择的构筑。所谓的“信息茧房”,算法和相关技术不过是媒介的价值选择机制在数据的加持下对“人体的延伸”。另一方面,在一些重大事件发生时,入驻在抖音平台的传统媒体官方账号也会进行议程设置,在抖音算法推送下,准确地到达每一位用户的屏幕前。

年轻群体在算法面前更有主动性。部分用户呈现出一种积极的态度与情感,他们有意识地对算法进行利用、训练、驯化,主动与算法推荐形成一种“双向奔赴”的关系。抖音利用算法推荐获得流量而用户利用其来满足自己的日常娱乐、购物以及社交需求。当用户意识到其干扰到自己的实际生活时,就果断选择关闭或者卸载,来规避风险。

五、结语

与以往从抖音平台角度考察的研究不同,本次调查从用户的角度来探讨其对抖音算法推荐的情感变化,了解到了年轻群体对其的认知、态度以及行为变化情况,为今后从用户视角优化抖音算法推荐提供帮助。

当然,本次调查具有一定局限性,受访者大多数属于高学历群体,其对抖音平台的运行机制能够较快感知并根据自身情况适时调整。因此需要进一步完善受访者学历的多样性,同时,这些年轻群体的心智与情感也并不是一成不变的,仍需要不断优化对其的观察与采访。

注释:

[1]陈昌凤,师文.个性化新闻推荐算法的技术解读与价值探讨[J].中国编辑,2018(10):9-14.

[2]周葆华.算法推荐类app的使用及其影响——基于全国受众调查的实证分析[J].新闻记者,2019(12):27-37.

参考文献:

[1]李锦辉,颜晓鹏.“双向驯化”:年轻群体在算法实践中的人机关系探究[J].新闻大学,2022(12):15-31+121-122.

[2]胡泳,年欣.自由与驯化:流量、算法与资本控制下的短视频创作[J].社会科学战线,2022(06):144-165+282.

[3]薛可,李亦飞.智能传播时代下算法推荐的失控与重构[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2023,31(05):22-37.

[4]彭兰.视频号的激活与突破:强社交平台的视频化之路[J].新闻与写作,2023(03):63-72.

[5]卢芙妮.从用户到非雇佣数字劳动者——基于抖音APP用户的数字劳动研究[J].成都大学学报(社会科学版),2023(01):65-76.

(作者:杨婷媛,辽宁工业大学文化传媒与艺术设计学院研究生,研究方向:新媒体技术与广告传播;袁媛,辽宁工业大学文化传媒与艺术设计学院教授)

责编:周蕾