拯救枯萎的花朵:家校社协同育心创新路径研究

摘要:当前,外在环境复杂多变,叠加后疫情时代的深远影响,造成青少年心理问题多发,让家校社协同联动成了重大议题。实践表明,建立社区青少年心理中心可作为解决之策,有着整合社会资源、专业心理服务定位、擅长微观视角的重大意义。但现实中,社区心理中心建设存在缺乏相应政策支持、受到学术研究冷落、布局仍处起步阶段、各地分布不平衡的困境。对此,可以采取加大立法与政策扶植力度、明确专业服务职能、鼓励社区心理学主动作为、构建专业化人才队伍等策略作为突破。

关键词:青少年心理问题;“家校社”协同联动;社区青少年心理中心

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)21-0004-06

一、社区青少年心理中心建设的意义

2023年4月,教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》(以下简称《专项行动计划》),明确提出“民政、卫生健康、共青团和少先队、妇联等部门协同搭建社区心理服务平台,支持专业社工、志愿者等开展儿童青少年心理健康服务[1]”,展现了政府与民众对建立“学生心理健康协同联动工作格局”的高度关注与殷殷期盼。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示,我国50%的抑郁症患者为在校学生,青少年抑郁症患病率已达15%~20%,接近成人,抑郁症发病群体呈年轻化趋势[2]。事实上,心理问题已成为21世纪全球各国面临的主要挑战,而青少年是典型的心理问题人群[3]。

当前,由于我国经济社会的急剧变迁,青少年成长环境的迅猛变化,生活样态和价值观的不断重塑,叠加后疫情时代的悠深影响,我国青少年心理健康问题的现状不容乐观 [4],青少年社交障碍、焦虑失眠、逃学厌学、自残自杀、网络成瘾及外物依赖现象屡见不鲜,俨然成为家庭、学校、社会需要共同面对的教育危局,为此,需要有效整合社会心理资源,建立社区青少年心理中心,形成“家—校—社—医”的工作闭环,全面为青少年心理健康保驾护航,铺就“教育预防—筛查预警—咨询治疗—药物干预—跟踪随访”的心理通路。

第一,整合社会资源,实现青少年心理危机干预的多向“奔赴”。

青少年正处于身心成熟、个性彰显的关键时期,一旦个体正向的情感需求未被满足就容易出现极端心理[5]。青少年心理问题高发有着复杂且深刻的病源机理,时代的焦虑、功利主义的思潮、学业的压力不断侵染、压迫着他们的心灵,而解决青少年心理问题需要构建协同联动的工作格局,学校、家庭、社会和医院共同参与。

现实中,家、校、医虽各有其“自耕田”,但存在筛查诊治系统性不够、整体功能割裂、重点环节留白等问题,呈现出“三个和尚没水吃”的尴尬图景:家庭在氛围营造、情感支持、问题发现方面本该与青少年融合共生,实际恰恰相反,青少年较低的自我控制、消极的社会适应等情绪和行为问题往往与亲子冲突相关[6];学校在身心抚育、筛查发现、心理健康宣教上有教育性优势,却在病症预警、咨询治疗、双向转介方面留有空白;医院在病症诊断、治疗干预、药物辅助上有专业性优势,但在治疗闭环、追踪随访等环节爱莫能助,存在患者复诊粘度低、长期治疗通道不畅等现象。另外,各地区经济发展不平衡,不同医院的精神科医师配置、水平也各行其是。对此,社区青少年心理中心有着足不出户便能“寻心问诊”的地缘优势,横向联系学校接纳案主,纵向对接医院有效转介,深向访问家庭跟踪随访,能够多向奔赴打通青少年心理问题联治的“大动脉”,成为青少年心理的“感冒就医处”,让“头疼脑热找社区卫生服务中心,有心理问题找社区青少年心理中心”的理念深入人心。

第二,确立专业心理服务定位,践行健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置的“四位一体”工作体系。

社区青少年心理中心建立不是靠“挂牌子、摆桌子、张嘴子”的表面功夫,而是要将其打造成专业性质的“心灵驿站”,即提供职业性、规范性、科学性服务的问题解决机构,有精准明确的角色定位。专职人员坐班问诊,其职能不仅包括日常性心理防治工作,如高危筛查、量表检测、咨询干预、心理团建、双向转介、知识宣教、随访跟踪等,还包括特殊性资源整合工作,如发动咨询机构、心理协会、精神科医师、心理治疗师、心理咨询师、社会工作者等有生力量作为补充,促使他们提供相应的家庭教育指导、心理从业者培训、专家讲座会诊、科学心理防治等服务,让青少年心理健康教育问题关口前移,实现从前端筛查到后端诊疗干预的闭环,契合了《专项行动计划》中构建“四位一体”学生心理健康工作体系的工作目标。这能够让青少年不出社区生活圈,就能实现对自身心理问题的咨询诊断,有着“好预约不奔波、服务好”的优势,减少原有防治环节彼此独立、互不沟通的尴尬局面,提高全社会青少年“净心育心”的效率。

第三,擅长微观视角,实现心理防治从“围追堵截”到“人性关怀”的本真回归。

长期以来,受社会发展节奏、教育观念所限,相关机构对有心理病症的青少年多采取“筛查—定性—严控”的刚性管控范式,认为“只要不发生事故就是健康”“万事大吉才能溜之大吉”,而这只是治标不治本,将青少年心理危机堆砌成一场随时喷发的“活火山”,酿成悔之晚矣的极端恶果,走向了助力青少年健康成长的反面。在这种情况下,如何变应急干预为提前防御,变围追堵截为心灵疏导,变限制管控为助力发展,这就需要在深刻理解人性与青少年成长的一般规律的基础上,以个体价值生发为导向有所作为。社区青少年心理中心作为青少年家门口的“心据点”,更擅长以“自己人”的亲缘身份融入案主生态圈,突破其学习和生活的空间壁垒,通过观察、随访、追踪等手段强化家庭亲职教育,运用“关怀—感化—教育”的柔性助长范式,共育有利于案主恢复身心健康的成长环境,并以细致、微观、关怀、共情的方式关注青少年及其家庭的动态变化,符合当下青少年渴望被关注、被理解、被呵护,过一种精致、完整、幸福生活的主观愿望。

二、社区青少年心理中心建设的困境

社区青少年心理中心既是实现心理共育的“实然”枢纽,又是以人为本的“应然”路径,是全社会开展青少年心理健康宣传教育,加强物防、技防建设,及早发现严重心理问题的有效路径。从实践过程来看,困难和问题客观存在,需要突破层层关卡才能真正有所作为。

第一,独木难支,缺乏相应政策支持。

政策可以释放清晰明确的宏观导向政治信号,代表了党和国家意志的指向性,以理念先行的方式为各级部门提灯引路,也为有关法律法规的设立开篇布局,有效助推社会相关资源的聚集调用,达到“劲往一处使”的积极效果,重要性不言而喻。但在社区青少年心理中心的建立方面,我国至今缺乏具体、有针对性、可操作的法律法规,更多的是宏观精神卫生层面的指导性、建设性意见。这包括三种情况,一是仅强调社区卫生机构职能承担,如《中华人民共和国精神卫生法》第二十条“乡镇卫生院或者社区卫生服务机构应当为村民委员会、居民委员会开展社区心理健康指导、精神卫生知识宣传教育活动提供技术指导”[7];二是没有明确提出建设社区青少年心理中心,如2016年中共中央、国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》,第八章“建立专业公共卫生机构、综合和专科医院、基层医疗卫生机构‘三位一体’的重大疾病防控机制”[8];三是提出了与此相关的概念,但没有具体可操作的“施工图”,如2016年国家卫计委等22部门发布的《关于加强心理健康服务的指导意见》,第13条“将心理健康服务作为城乡社区服务的重要内容,依托城乡社区综合服务设施或基层综治中心建立心理咨询(辅导)室或社会工作室(站)”[9]。综上,社区青少年心理中心建设未能成为宏观定向,难以博得社会各界的广泛关注,社区防治“职责权”模糊,不利于青少年心理抚育目标的实现。

第二,受到学术研究冷落,处于边缘地位。

综观近年来心理学的研究导向可发现,多数学者显然对专业实验设备打造的认知神经科学、神经影像学、脑刺激与治疗术更趋之如鹜,以“神经机制”为关键词泛化各类实验主题研究,以fNIRS、TMS、EEG、tDCS等神经调控、脑检测技术构筑专业壁垒,使心理学摇身变为“心理神经生物学”,理论研究一时独行天下。

人本主义心理学大师罗洛·梅说:“心理问题乃是生物性、个人性以及历史社会性三种因素的三种辩证运动方式作用下形成的。[10]”在这里,个人性、历史社会性是生物性研究的路径生发与人性张扬,心理学因而是以立体的、温情的、关心的态度重塑人的存在性与价值性,也必然关注人内心世界的丰富与整合,帮助实现自我潜能、自我体验、自我生长。所以,应该扭转“社区心理实践与应用”在心理学研究中的边缘地位,在心理神经研究方面放慢脚步,将论文写在祖国的大地上,以解决实际心理问题为导向,以关注青少年健康成长为基点,让心理学复归社区实践层面,解决理论研究与现实实践的对立,增强新时代社会发展的“心动力”。

第三,社区心理中心建设仍处起步阶段,缺乏专门的青少年心理机构,且已有机构的服务供给存在诸多问题。

首先,社区层面鲜有专门的青少年心理中心,北京、上海等发达地区虽然存在社区心理服务,但大多数依托于普通卫生门诊,居民的心理问题没有得到普遍关注,社区心理服务对普通民众来说仍是奢侈品。社区作为民众分布广泛的基层生活圈,民众的心理需求显然没有从中得到满足。根据相关统计,我国有近两亿人有着专业心理服务的需要,但现有专业精神卫生资源不足,只有不到三分之一的人得到了真正的帮助[11]。

其次,现有社区相关心理机构的运作在服务体系、人员构成、体制机制方面存在诸多问题。具体表现在如下方面:

一是服务内容单一,专业程度不够。现有社区心理服务囿于草拟文案、知识宣教、筛查登记等浅表层面,未涉及问题诊断、家庭协谈、团体辅导等专业手段,很多活动就是发发传单、走走过场,只管吆喝不问其他,没有让“宽天宽地不如宽心”理念深入人心,导致对青少年心理问题的忽视。

二是人员配置简单,专业人员欠缺。人员能力良莠不齐,且多数是兼职,没有统一化、标准化的人员配置,专业培训和督导没有形成可持续机制,自然就不能担负起守护一方心灵的任务[12]。专业性和技术性是应用心理学的独特品格,必须在实践中时时处处体现。不管是心理测量、咨询关系建立、精神症状鉴别,都需要经过训练的专业人员,不是简单随意的谈天聊地就能解决问题,要培育愿干、能干、实干人员,积累社区心理实践的独特经验。

三是体制机制不健全,服务创新不足。青少年心理问题与外在因素同频共振、互相影响,因此必须建立灵活有效、适应施诊的机制,实现“来找我”向“我找来”、“有症状”向“防症状”转变。而现实中,大多数社区心理机构习惯于坐而论道、关门行诊,没有心理防治的敏感意识,“一服药包治百病”,疏于与其他相关机构的沟通联结,没有找到开展心理服务的突破口。

第四,各地分布不平衡,缺乏急用先行的干事魄力。

相较于看得见的硬性经济指标与基础建设,建立社区青少年心理中心无疑是“软实力”,其积极影响不能立马显现,不仅需要资金、设备等硬性投入,更需要理念、智慧等精神支出。当前,由于各地区经济发展不平衡,精神卫生、心理资源、人员素质各异,决策者往往不会持续关注该领域的绩效产出,造成了各城市的社区青少年心理中心建设进度不一,提供的服务内容不一,服务的效果评估不一等情况。如相较于其他地方的社区,北京市在2016年就提出包括社区心理服务的“一刻钟服务圈”建设,同年10月,海淀区为首批34个社区心理咨询室授牌[13];浙江省2018年将建立社会心理服务三级平台纳入计划,至2019年6月,社区心理健康服务站点覆盖率已达80%以上[14];截至2022年8月,深圳市74个街道全部设立心理服务站,665个社区心理服务室设置率达99%[15]。相比以上城市,其他地区的社区心理服务基本处于户外的送服务、办活动、发传单的阶段,这样的方式不足以吸引青少年群体,整合社会育心资源的功能更是无从谈起。

三、社区青少年心理中心建设的实现

现阶段,社区青少年心理中心建设还是一个新的课题,要在不断探索青少年心理服务的理论创新和实践经验的前提下,从思想和行动上真正重视起来,长期发展并逐步走向完善。重点来看,可以从以下四个方面努力。

第一,加大立法与政策扶植力度,合力打造多部门协调共推的格局。

法治化、政策化是社区青少年心理中心建设的必由之路,可以重点从以下三个方面先行先试。

一是做好现有相关法律法规的研究与修订工作,以青少年社区心理服务为内容合理接续融入,包括但不限于《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等,在已有条目中新增有关社区青少年心理服务的条款,同时注重各部分内容、各条款表述、各法律主体的一致性、兼容性与协调性,以国家意志和国家战略激起民众的关注。

二是研究制定以问题导向、注重实效为重点的社区心理服务专门法,将社区青少年心理服务作为重点部分列入,以正式法律形式对社区心理服务的指导原则、总体要求、责任部门、人才梯队作统一规定,力争打造由党委领导、政府担责、各部门协作推进,社会资本和机构有效补充的立体工作格局,持续推动青少年社区心理工作重心不断下移,全力保障心理中心建设的顺利推进。

三是各级政府部门要出台明确的方案与规定,根据本地实际对社区青少年心理中心的设立原则、人员编制、职责功能、制度章程、经费来源、效果评估等作出详细明确的说明。在设置原则上,可以突破社区地理边界,根据辖区青少年人口比例设立,就近提供便捷有益的心理服务;在经费来源方面,相关部门可以将青少年心理经费纳入心理卫生科目,根据本地条件逐年编列预算,确保执行;也可以考虑将青少年心理服务纳入医保支付范围,不断拓宽青少年心理公益事业的投融资渠道,激励民营企业、个体工商户等社会资本加大投入力度。

第二,明确角色定位,突出专业服务职能,聚焦资源整合协同。

当前情况下,社区青少年心理服务中心的定位应该是“以青少年心理需求为导向,以提供专业心理服务为要旨,以家校医资源整合联结为关键”的联防体,这就需要在机构职能上作深度思考。

一是识别心理高危个案。与学校合作,开展心理测量、健康筛查、行为鉴别等,通过课堂表现等发现心理异常青少年,落实保密和最少接触原则。心理服务中心工作人员和学校双管齐下,提升家庭重视程度,及时建立共享的个性化心理档案,再根据病症程度,确定在中心矫治或者转介至医院。

二是心理咨询与治疗。按照“预防为主、防治结合”原则设计危机处置流程,利用专业人力资源提供面对面服务,心理治疗师、心理咨询师和社会工作者发挥各自职能,真正“坐下来”为青少年提供细致周到的个性化服务。

三是开展青少年心理团建及宣教活动。针对青少年身心发展水平和特点,设计专业化的心理团建内容,如人际适应、梦想教育、耐挫力教育、生命教育等,成立互帮互助心灵小组,利用团体动力学及社会心理学相关理论,尊重个体优势与成长发展特点,持续提供适应性发展支持。

四是做好家庭教育与跟踪随访。根据社会认知生涯理论,支持系统影响个体发展动机,心理异常青少年的问题常源于外部期待偏差,其中来自父母的影响尤甚,因此,扮演好家庭角色是家长一生的必修课。社区心理中心要规划高品质家庭教育指导项目,利用地域优势送教上门,让家长不用跑远路就能得到指导,习得基本心理知识,提高危机识别能力,有问题及时和中心联络。针对正处于心理矫治中的青少年,要及时建立心理档案,根据情况,社会工作者、网格员、志愿者入户随访,及时了解矫治康复情况,落实外在政策支援支持。

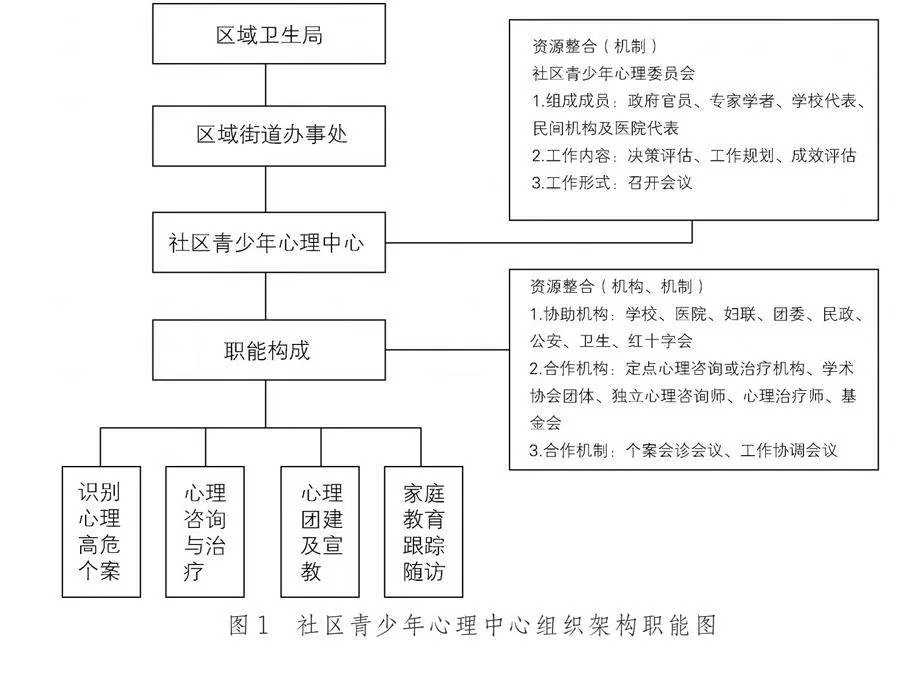

五是资源整合与链接。以社会协同育心为着眼点,以家校社大循环为发力点,以促进青少年的心理成长为归宿,做好“两机构两机制”的工作(见图1)。两机构:协助机构如学校、医院、妇联、团委、民政、公安、卫生等;合作机构如定点心理咨询或治疗机构、学术协会团体、独立心理咨询师、心理治疗师等。两机制:第一个机制是合作机制,如个案会诊会议、工作协调会议;第二个机制是社区青少年心理委员会,成员包括政府官员、专家学者、学校代表、民间机构及医院代表等。

第三,以青少年心理问题为导向,鼓励社区心理学的主动作为。

20世纪中叶,社区心理学诞生于美国,它是以社区居民心理问题为研究对象,致力于理解并提高个体生活质量的应用性交叉学科[16]。相较于传统的“实验—理论”范式,社区心理学更偏重“参与—概念生成”,提倡关注人类福祉和提高生活水平,是一种微观、细微和个体的心理学生态研究。青少年心理问题防治要求心理学的精细化作为,即以个体成长过程中的人性彰显和价值重塑为目的,从个体优势和积极心理的角度,鼓励学者不断投入社区心理学领域的研究,发现社区心理防治新问题,找到解决问题的新方法,参与整合心理资源的新实践,为社区青少年心理中心的建设不断发声。

一是要着眼于社区心理学研究发展,对已有的有益经验,边实践边总结,边研究边提升,推动形成可复制、可推广的青少年社区心理健康教育范式。

二是相关部门要设立社区心理研究专项资金和定向课题,积极引导学术视角和研究方向的转移,吸引社会各要素参与社区青少年心理实践,实现研究与服务的双向统一。

三是促使形成各社区心理中心之间加强联系、密切协调、共同研究的平台,实现资源共享、优势互补、互助提高,最大程度增强区域心理育人工作合力。

第四,以中心功能为依托,构建专业化社区心理服务人才队伍。

要彻底改变以往社会各要素的“单打独斗”局面,深度体现社区心理中心的专业性,关键在于服务人员的专业化,要在人员引进、编制、配置、构成上动足脑筋、下足功夫。例如,台湾地区社区心理卫生中心明文规定,中心由社工个案管理组长1人、咨商心理师与临床心理师各1人,另聘用精神卫生护理师或关怀访视的心辅员1~2人组成[17]。结合我国现有多数社区现状,建议采取引育结合的多种形式。

一是实行一人一策,聘请专业教授、精神专家、心理治疗师、心理咨询师合作指导,参与心理咨询、转介、家长教育指导和青少年团体工作。

二是进行各层次的知识训练,最大化利用专家资源,向中心常驻人员讲授识别、咨询、社工服务等专业知识和沟通、转介等操作知识,并进行入户访问、心理辅助等技能的训练,对社区居民、家长开展心理讲座等。

三是积极主动对接高校资源,接受大学应用心理学和社会工作专业的实习、辅导及临床实践,开展同辈辅导,用青春力量治愈青春伤痕。

青少年作为国家未来的建设者,其心理健康理应得到关注。全社会都要深入贯彻落实党的二十大关于重视心理健康和精神卫生的指示要求,承担起守护青少年成长成才的重要责任。在这一大背景下,建议将社区青少年心理中心建设作为沟通家校社的核心关节、关键一步,不断深入思考如何发挥其作用,才能让社会资源最大化发挥作用,催发其产生“一加一大于二”的效应,真正解决好预防和干预青少年心理危机的时代难题。

参考文献

[1]教育部等十七部门.全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)[EB/OL]. https://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/moe_946/202305/t20230511_1059219.html,2023-04-27.

[2]人民日报健康客户端,健康时报.《2022年国民抑郁症蓝皮书》发布,5成抑郁患者为在校学生[N]. https://new.qq.com/rain/a/20230302A05JPG00l

[3]Wittchen H U,Jacobt F,Rehm J,et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010[J]. European Neuropsychopharmacology,2011,21(9):655-679.

[4]Zhang J,Wang R,Wang C,et al. Prevalence of mental disorders in 21st century Shandong province,China:A ten-year comparative study[J]. Journal of Affective Disorders,2021,283:344-353.

[5]孟珍伟. 把脉当代青少年心理健康[J]. 人民论坛,2021(1):91-93.

[6]Li F,Cui Y,Li Y,et al. Prevalence of mental disorders in school children and adolescents in China:Diagnostic data from detailed clinical assessments of 17,524 individuals[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry,2022,63(1):34-46.

[7]中华人民共和国中央人民政府. 中华人民共和国精神卫生法[EB/OL]. https://www.gov.cn/flfg/2012-10/26/content_2253975.htm,2012-10-26.

[8]中共中央,国务院. “健康中国2030”规划纲要[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm,2016-10-25.

[9]国家卫生计生委等22部门.《关于加强心理健康服务的指导意见》[EB/OL]. https://www.gov.cn/xinwen/2017-01/24/content_5162861.htm#1,2016-12-30.

[10]罗洛·梅. 爱与意志[M]. 蔡伸章,译.兰州:甘肃人民出版社,1987.

[11]王维丹,章健民,方乐,等. 浙江省居民社区心理健康服务站点求助意愿相关因素[J]. 中国心理卫生杂志,2022,36(12):1035-1040.

[12]姚鲲鹏,张庭辉. 我国社区心理健康服务研究综述[J]. 医学与哲学(人文社会医学版),2011,32(11):37-39.

[13]刘敏岚,邓荟. 社区心理服务:一种社会精细化治理的路径[J]. 天津行政学院学报,2018,20(1):61-66.

[14]王维丹,丁娇儿,徐松泉,等. 浙江省居民社会心理服务三级平台知晓情况调查[J]. 预防医学,2021,4(33):337-343.

[15]马俊军,王贞贞. 打造社会心理服务体系“深圳样板”[EB/OL]. http://www.szass.com/index/null/content/post_831125.html,2022-08-09.

[16]王彬旭,贾林祥. 推进社区心理学研究切入基层治理实践[N]. 中国社会科学报,2022-07-07(007).

[17]李玉婵,汤发锯. 十年布建台湾上百个社区心理卫生中心的未来心据点[J]. 谘商与辅导,2021(428):39.

编辑/于 洪 终校/黄潇潇