论党内法规规范性的三重来源

〔摘要〕党内法规规范性的来源是解答“党员为什么遵守党内法规”的前提。立足于党内法规的历史可溯性特点,以党的百年发展为脉络探究党内法规规范性内涵的变化,可有效发掘党内法规规范性的多重来源。具体而言,考察党内法规的历史演变,其规范性有三重来源:一是党员内心认为“应当”的内生来源,即党内法规自诞生时就已经存在于党员心中的“党性”;二是基于党员与人民群众的认同,并在百年实践中不断增强的实践来源;三是以党内法规体系自身的制度正当性为核心,维持党内法规规范性稳定的制度来源。明确党内法规规范性来源,既可以推动党内法规学的发展,又可以在思想层面、制度层面与实践层面为党内法规规范性的强化指明思路,进而为完善党内法规制度体系,激发党内法规的制度活力,增强党内法规权威性和执行力打下坚实基础。

〔关键词〕党内法规,规范性来源,“党性”,主体认同,制度正当性

〔中图分类号〕D26 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1004-4175(2024)03-0050-08

一、问题的提出

党内法规的规范性是指党内法规具有的调控和评价个体的心理或者行为,并依靠一定的物质力量或精神力量贯彻的能力〔1〕,这是党内法规被视为规范体的本质属性。对党内法规规范性来源的追问,即是要进一步探寻党内法规为何具有这种“调控和评价的能力”。这不但是理解“党员为什么遵守党内法规”的关键,还对更科学地探究党内法规属性、推动党内法规体系建设具有重要意义。然而,学界目前对党内法规的规范性及其来源还缺乏基础认知,虽然少部分学者已关注到党内法规的规范性问题,但其研究存在两大误区:一类学者基于语言习惯将“规范性”等同于“规范形式”〔2〕,并停留在对党内法规外在形态的描述,这已偏离了规范性(normativity)的理论内核①;另一类学者则立足纯粹法学理论,将“规范性”与“效力”完全等同,并将《党章》视为党内法规规范性的根本来源②,但这一论述并不能对《党章》出台前党员为什么遵循党内法规作出解答。事实上,对党内法规规范性来源的研究,不但要充分吸收转化相关学科的研究成果,更应立足于党内法规的自身特点。

具体而言,从党内法规的独特性出发,党内法规与法律、道德等规范相比具有鲜明的历史可溯性特点。一方面,党内法规规范性有明确的历史起点,1921年党的一大通过的《中国共产党第一个纲领》(以下简称《纲领》)作为历史上第一部党内法规,是党内法规规范性形成的标志。因此,相较于法律与道德而言,在讨论党内法规的规范性时无需探讨规则继受与延续等问题,也不必陷入“普遍价值”“绝对律令”“普遍意志准则”等形而上的假设之中。另一方面,与法律和道德相比,党内法规的规范性经历了清晰的由弱及强的过程。在党成立初期,党内法规对党员的指引效果、规范力度、规范范围等均相对有限。当下,党内法规的规范性已经明显得到了增强。从研究内容的共性出发,由于党内法规具有明显的法律与道德双重特征〔3〕,故起步较晚的党内法规规范性研究离不开对法学与道德哲学领域研究成果的科学转化。首先,基于党内法规与国家法律共有的成文规范属性,分析实证法学领域在分析法律规范性时提出的“被迫/义务/应当三分理论”,在规范作用层面对“党员为何遵循党内法规”这一命题具有重要的参考价值。其次,基于党内法规鲜明的实践属性,实证分析法学领域以实践为导向的论证思路对在实践中形成的党内法规规范性的来源研究同样具有重要的指导意义。最后,对于具有明显的理性选择(Rational choice)或理性确认(Rational confirmation)特点③的党内法规而言,虽然对道德规范性来源的形而上研究无法与党内法规的时代属性与规范特征相适配,但其中以理性为基础,以个体自律与内在反思为核心,并从规范遵循者自身寻找规范性来源的“内在主义”进路仍可为党内法规规范性来源的研究提供思路。

总体而言,基于党内法规的历史可溯性形成的规范性来源确证路径,可通过逐项拆解党内法规规范性的方式清晰展现其规范性来源。首先,因党内法规规范性的逻辑起点是规范的存在,因此可通过分析历史上第一部党内法规,从其规范性生成方式的角度解答“党内法规为何会被遵守”这一问题。其次,因党内法规的规范性自出现后便进入实践运行,并随实践发展而由弱变强,因此可通过分析实践对主体遵循党内法规的影响,发掘其作用于党内法规规范性的方式。最后,实践中的党内法规并非一成不变,而是由一部规范逐步发展为庞大的规范体系,基于规范体系的变化对党内法规的规范性进行分析,可发现作为体系的党内法规对党内法规规范性的关键作用。综上,党内法规规范性由三重来源共同支撑,一是党员基于“党性”,认为“应当”遵循党规的内生来源;二是基于党员与人民群众的认同,并在百年实践中不断增强的实践来源;三是以党内法规体系自身制度正当性为核心,维持党内法规规范性稳定的制度来源。

二、党内法规规范性的内生来源:“应当”与党员的“党性”

通过分析早期共产党人④遵循《纲领》的原因可以发现,《纲领》之所以在制定时即对早期共产党人具有规范性,是因为其基于对中国共产党的信仰,认为《纲领》具有价值正当性而“应当”被遵守,这一信仰即为源于党员内心的“党性”。进一步而言,党员的“党性”作为党内法规规范性的内生来源,不但是早期共产党人遵循党内法规的理由,更是党内法规规范性百年来始终得以存在的基础。

(一)党员基于“应当”遵守党内法规

作为中国特色社会主义法治体系的两大核心,党内法规与国家法律在规范形态上的成文性是二者重要的共同特征之一。因此,从党内法规与国家法律所共有的外在形态对党内法规的规范性来源进行理解,关于“为什么要遵守党内法规”的追问则可被置换为“为什么要遵守成文规范”。虽然党内法规领域并未对这一问题进行深入研究,但在法学领域,学者们已对同作为规范体的法律进行了深入研究并建立了相应分析模型,相关模型可对理解党内法规的规范性来源提供重要借鉴。

具体而言,实证分析法学家们为回答规范何以会被遵守的问题,形成了“被迫”(be obliged to do)“有义务”(have an obligation to do)与“应当”(ought to do)三种不同的论证模式。其中,“被迫”模式源于奥斯丁的“命令”理论,该模式认为个体是为“逃避制裁”而“被迫”遵循规范。“有义务”与“应当”的分野则源于纯粹法学派与新分析实证学派的相关理论,前者建构了“应当”等同于“有义务”的模式,并以效力位阶理论将个体选择排除在遵循规范的原因之外,后者则通过社会规则理论建立了“有义务”与“应当”的区分模式,并将具有正当理由的“应当”视为遵循规范的重要原因。将前述三种模式置于中国共产党建立之初的历史环境中可知,早期共产党人在建立中国共产党并选择接受《纲领》的指引时,并非因“被迫”或“有义务”,而是出于党员个体认为“应当”的要求。

首先,若将“被迫”视为早期共产党人遵循《纲领》的原因,则会得出如下结论,即早期共产党人遵循党内法规是出于对惩罚的畏惧,为“规避制裁”而选择遵循以党内法规为表现形式的“命令”。但显见的是,建立初期的中国共产党既未对党员责任作出详细规定,也并未形成严密的组织结构,其并不具有足够的内部制裁能力,故这一论断并无实践支撑。从党员遵循党规的本质原因来看,“被迫”模式武断否认了党员个体主观“接受”的同时,还添附了负面的“被迫”色彩,这既不符合党员对党内法规的遵循实践,又与规范性内涵所具有的指引、建议等功能无法兼容。因此,基于“被迫”的“命令说”事实上是“反规范性”的⑤,其无法正确体现建党初期党内法规规范性的来源。

其次,若依循纯粹法学派将“有义务”视为“应当”的路径,则会将党内法规的规范性在概念上与效力等同。此时,对党内法规规范性来源的追问实质上被替换为“党内法规为什么有效”的问题,这一问题忽略了党员遵循党内法规的主观意志,不但未能有效解答“党员为何遵循党内法规”这一问题,还会陷入以党内法规的实然效果推导党员遵循党内法规应然原因的逻辑谬误中。在这一逻辑下,早期共产党人遵守《纲领》的原因将被解读为基于虚构的“基础规范”(Grundnorm)〔4〕182而产生的应然义务。然而,党的一大《纲领》的创设性意义与合意性特征已清晰表明这一效力高于《纲领》的“基础规范”并不存在。因此,“有义务”模式同样不能被视为建党初期党内法规规范性的来源。

最后,若按照将“有义务”与“应当”相区分的社会规则理论进行分析则会发现,基于内心判断的“应当”才是党内法规规范性的来源。一方面,“有义务”意味着党内法规存在基于承认规则且独立于规范内容的规范性,即无论其是否符合自身的利益或目标追求,党员均“有义务”无条件执行。这一独立于规范内容的规范性与纯粹法学派的“有义务”类似,其“无条件执行”的逻辑无法解决早期共产党人对《纲领》等党内法规的遵循原因问题。另一方面,“应当”意味着党内法规将作为“社会规则”并为党员遵循规范提供正当理由。这一理由基于社会实践而产生,并可用于党员基于理性判断而对自我行为的调整及对他者行为的间接调控。虽然在实践中,早期的中国共产党囿于规模大小及组织形态,其制定的党内法规对他人的调控作用并不明显,相关规范也不能被视为“社会规则”,但这一“应当”所表达的党员基于内心理性判断而调整自身行为以符合党内法规的思想,才是早期中国共产党人遵循党内法规的原因。从党规的产生来看,党内法规是理性的产物,早期党组织的成员们将个体的部分权利授予党的一大代表,并由其基于集体理性而形成《纲领》的过程,实质上就是不断的理性判断过程。从早期共产党人入党的目的来看,一大后入党的早期共产党人所具有的“理性选择”特征与党员基于党内法规而调整个人行为的原因在逻辑上具有一贯性,均为内心判断后的“应当”选择。从《纲领》的规定来看,追责条款的缺失可从侧面进一步证明,早期共产党人遵循党规的原因并非“强迫”或“有义务”,而是基于党员自主选择的“应当”。

(二)“应当”的本质是党员的“党性”

在明确了“应当”是党内法规规范性来源的基础上,需进一步探寻党员“应当”遵守党内法规的内涵,才能更深入地解答“早期共产党人为何遵守党规”这一问题。

从规范逻辑的维度来看,“党性”是早期共产党人遵循党规的唯一原因。具体而言,当我们说一个人“应当去做某事”时,在语言学上通常有两种不同的理解⑥,一是个体这么做在自然规则中是必须的,比如“为了维系生命应当喝水”,这是价值中立的描述性应当;二是个体这么做有好的理由,即个体从思想上认为这么做是正当的,这是基于价值判断的“应当”。在党内法规领域,建党群体基于对马克思主义的共同信仰而决定“正式成立一个中国共产党”〔5〕161,在此背景下,《纲领》得以存在的价值基础必然有鲜明的马克思主义价值导向与意识形态立场。通过对党百年历程的经验总结可以发现,这一价值基础正是具有人民性、先进性与纯洁性特征的,“作为党内法规制度灵魂的‘党性’”〔6〕。因此,《纲领》“党性”的存在否定了价值中立“应当”的可能,明确了其规范性来源一定是基于价值判断的“应当”。进一步而言,在《纲领》通过之后,建党群体之所以遵循《纲领》,是因为《纲领》本身就是其共同价值理念与意志的表达;而其他未参与建党的早期共产党人之所以选择遵循《纲领》,则是因《纲领》所蕴含的精神与其所坚持的价值观相一致。由此可见,作为《纲领》灵魂的“党性”不仅存在于规范之中,更深植于早期共产党人的内心。换言之,作为党内法规规范性内生来源的“党性”必然先于《纲领》且独立存在于党员的个体之中。

从历史的维度分析,可进一步印证“党性”作为党内法规规范性内生来源的原因。首先,早期共产党人以先进知识分子为主,他们以科学的马克思主义为信仰,并在总结近代以来经验教训的基础上,意识到建立共产党并开展革命斗争才是改变中国苦难状况的唯一正确道路〔7〕。这一准确认识既是早期共产党人思想先进性的体现,也是党能够建立、党内法规能够存在的基础。其次,早期共产党人始终坚定带领广大人民群众反对剥削压迫的信念。在党成立前夕,各地共产党早期组织便积极通过向工人阶级宣传马克思主义,建立工人学校、工会等方式启发工人的阶级觉悟,推动无产阶级革命。党的一大召开后,《纲领》对“支援工人阶级”“实行社会主义革命”“承认无产阶级专政”等要求的明确,实质上是建党群体坚定人民立场的集中意志表达,也是早期共产党人“人民性”的重要体现。最后,早期共产党人对党内法规的践行正是其纯洁的“党性”及其无我精神的体现。在党的早期发展历史中,李大钊、陈延年、邓中夏等共产党人为保护党的秘密流血牺牲,他们之所以践行了党内法规中“党员应当保守党的秘密”的规定⑦,并非因为“被迫”或是不可拒绝的“义务”,而是他们认为为了国家与民族的前途“应当”这么做,这一精神正是其“党性”中纯洁性特征的体现。

通过对早期共产党人基于“党性”而认为“应当”遵守《纲领》的逻辑分析可知,只要是具有“党性”的党员,其必然会认为“应当”遵循党内法规。这是党员“党性”的价值要求与行为表现。然而,历史经验表明,仅仅源于党员“党性”的规范性往往是不牢固、不稳定的⑧。对于党内法规这一基于价值选择“应当”而产生的规范性而言,虽然其对党员始终具有一定的规范性,但其强弱却往往取决于党员个体自身的“党性”⑨(见图1)。

三、党内法规规范性的实践来源:主体认同与实践验证

基于党内法规的历史可溯性可知,党内法规的规范性随着实践的发展而逐渐增强。但由于党员个体“党性”强弱的不确定性,党内法规规范性的内生来源并不能对这一现象作出有效回应。这是因为,对党内法规规范性内生来源的分析未考虑制度实践对党内法规规范性的影响。基于此,通过将党内法规视为制度实践进行分析,可以进一步厘清党内法规规范性的来源。总的来讲,实践来源是指基于党内法规实践而逐渐增强的规范性,其在历史演进与社会发展中已逐渐形成了主体认同基于实践验证不断上升的螺旋型动态系统。其中,主体认同是指主体基于理性反思而对党内法规作出“应当”或“好”的价值判断,并由此将党内法规视为其行动理由或评价标准,这是党内法规规范性在实践中不断增强的基础。具体包括两部分内容:一是党员及相关个体⑩将之作为行动理由的内省式认同,二是人民群众将之作为对党员评价标准的他律式认同。实践验证是指对于党内法规而言,其正当性需要在实践中不断得以证明,这是党内法规规范性随实践逐渐增强的基本要求与重要原因。

(一)党员的内省式认同是党内法规规范性增强的内驱动力

对于内省式认同而言,其规范性来源的核心在于党员对“加入中国共产党应具备什么条件?”这一命题的不断回答。加入中国共产党,除了应当在思想上认同和遵从党的价值观以外,还包括在行为上符合党以党内法规等形式提出的要求。因此对于内省式认同而言,“应当遵循党内法规”是其关键的落脚点之一。对此应当从三方面加以理解:首先,内省式认同为想加入中国共产党的主体提供了思想指引,要求其在认同并有意愿入党的前提下,对党及其理念、价值观、目标等内容有概括性的理解与接受。这一接受所带来的规范性主要是指思想与精神层面的“认可”与“遵从”。其次,内省式认同要求党员在概括性接受11党的价值观及理念的基础上,根据党内法规不断调整自身行为,这是党内法规规范性的实践表现。最后,内省式认同还促使党员在遵循党内法规的基础上不断对个人的行为和思想进行自我批判与扬弃,通过知行合一的内心体验加深对党内法规的理解和认知,最终形成“我应当遵守党内法规”的内心确认,从而实现党内法规由他律到自律的转变。这一内省式的转变,实质上是在他律的基础上进一步强化了自律属性,即党内法规规范性在主体的内省式认同层面得到了增强。综上,内省式认同是从党员个体出发,展现党内法规规范性“从零到有、从有到强”的一个动态过程。当然,这一动态过程离不开实践的支撑。

(二)群众的他律式认同是党内法规规范性增强的外部条件

对于他律式认同而言,其规范性来源的核心在于“人民群众如何认为党内法规是‘好’的”,与党员基于思想与意识形态的概括性接受不同,这里的“好”主要指群众基于实践对党内法规的效果作出正向评价,对人民群众的思想认同则不作要求。这是因为党内法规作为党的意志的集中体现〔8〕,其本质在于规范党员行为以增进人民群众的福祉,而人民群众则是党内法规服务的对象。因此,只要群众在实践中切实感受到党的人民性与先进性,自然会对党与党内法规作出肯定性评价。如党在井冈山革命斗争时期针对工农革命军提出的“三大纪律、六项注意”就赢得了人民群众的支持,使“中国共产党与人民群众形成了血肉联系”〔9〕。再如,党的十八大后党中央通过的《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》同样赢得了人民的一致拥护,“进一步密切了党同人民群众的血肉联系”〔10〕。综上,基于人民群众对党内法规的认同,若党员存在违反党内法规的行为,便很容易被人民群众贴上“不合格”的标签,这一标签不仅仅是“不合格党员”的政治评价,还是“人民群众对立面”的道德评价。因此,这一他律式评价同样会对党内法规的规范性强度产生正向效果。至于正向效果的强弱,则主要取决于人民群众对党内法规的认可程度及人民群众的群体规模这两个方面,其同样与规范的实践验证存在密切关系。

(三)实践的不断验证是党内法规规范性增强的基本要求

实践验证作为党内法规规范性实践来源的基本要求,包括制度实践对思想价值的验证以及制度成就对评价机制的验证。前者主要是对党员内省式认同的强化,后者主要指在人民群众中不断增强的他律性规则。应当明确的是,主体认同并不等同于规范价值上的“应当”(或“正当”)12。按照“休谟法则”,实然层面的主体认同并不能得出应然层面规范正当的结论,但其并不否定“实然可以证明应然”〔11〕这一推论。即在党内法规层面,无论是内省式还是他律式的主体认同均不是党内法规价值的体现,而是主体对其正当性的验证,因此党内法规的规范性并非一成不变,而是会随着实践的变化发生强或弱的变化。对于一些已经严重滞后于现实需要的党内法规〔12〕295,在实践验证过程中会导致相关规范被虚置,从而致使主体认同的冲突甚至丧失,甚至造成作为整体的党内法规规范性的弱化。

尽管实践中存在上述问题,但从党的百年历程来看,党内法规的发展仍是一个“实然不断证明应然”并不断对其规范性进行强化的过程。在制度实践对思想价值的验证方面,主要包含两部分内容:在个体层面,对于已经概括性接受了党内法规的党员,其在实践中可基于前文的内省式转化进一步坚定自身的信念与价值判断,形成螺旋增长的强化认同过程。在群体层面,党内法规同样存在一个自我强化过程〔13〕,即党内法规对单个个体认同的强化最终会质变为党员群体性认同的强化,这一强化后的认同感与规范性并不会因为单个个体的消亡或单个规范的不当而消失,并会形成以党的权威为核心的党内“社会规则”13。新加入的党员则会基于这一“社会规则”,在实践中进一步推动前述强化过程,在巩固党的权威的同时,实现党员群体对党内法规认同的不断增强。在制度成就对评价机制的验证方面,主要指党在百年来不断造就的伟大成就将人民群众基于他律式认同的评价标准逐步固定为社会层面的评价机制的过程。概言之,由于人是社会性的动物,因此社会评价对于个体具有天然的规范性,而这一规范性增强的核心在于认可群体规模的扩大以及群体认可程度的加深14。对此,党经过百年的发展不断推进中华民族的伟大复兴,已通过实践的屡次验证使“党是好的”15这一观念深入人心。纵观党从井冈山革命根据地到最终实现全中国解放的过程,党内法规规范性基于人民的支持与拥戴,呈现不断增强的态势。再如党的十八大以来,党开展了史无前例的反腐败斗争,在这一过程中,党通过自我革命的方式增强了人民群众对党的认同感,同样推动了党内法规规范性的增强。

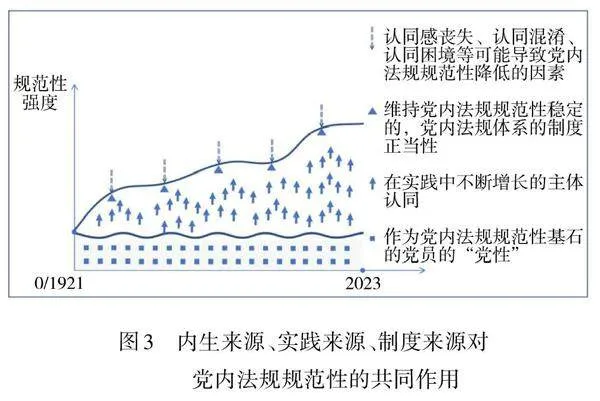

综上可知,党内法规的正当性在实践中被反复验证,党员与人民群众对党的认同感也不断得以增强,这两大主体认同感的提升从自律与他律两个方面强化了党内法规规范性,使得其在总体上呈现出不断增强的趋势(见图2)。

四、党内法规规范性的制度来源:党内法规体系的制度正当性

党内法规规范性的制度来源主要指党内法规可通过体系内部的自我调适与净化实现其自身体系的正当性建构,以达成对党内法规“党性”与主体认同的保障效果,并进一步推动党内法规规范性的稳定与正向发展。实践中,党内法规通过不断生成制度的方式促成了现有党内法规体系的形成,这种制度集合的党内法规体系对自身正当性的确证,影响着主体对党内法规的整体接受与评价程度,并对党内法规的规范性具有重要影响。具体而言,首先,党内法规在内容上对“党性”的充分体现是党内法规规范性的正当性保障;其次,党内法规在体系上的内部一致性是党内法规体系正当性的基本需要;最后,党的意志向党内法规转化过程中的程序合规性是党内法规体系正当性评价的形式要求。

(一)体现“党性”是党内法规体系的正当性保障

党的价值追求蕴含在党内法规中是党员遵循党内法规的重要依托。如前文所述,党内法规的规范性通过实践中主体对党内法规的认同而不断增强,而只有当党内法规是党意志的切实表达时,其规范性才能得到根本性保障。具体而言,由于党内法规的灵魂在于党员的“党性”,因此党内法规只有在内容上能够体现党的人民性、先进性与纯洁性时,其具体规定才具有正当性基础。这进一步要求党内法规所蕴含的“党性”必须可以从价值层面与逻辑层面具有可证成性,并在实践层面具有可验证性。对此,可从如下两种衍生样态进行分析:其一,对于虽然可以在价值与逻辑上证成但无法通过实践验证的规范,其或是已经失去了规范本身应当具有的实践属性,或是产生了实践效果对价值目标的背离,此时该规范很难起到强化主体认同的效果。如党在特殊历史时期制定的一些党内法规,虽然其在价值上是正当的,但由于其严重脱离实际,因此并不能称为“正当”。其二,对于具有一定实践效果但无法从价值或逻辑上进行有效推演的规范,只能被称为“有效果”的规范而不能被称为具有“正当性”的党内法规。如对于一些明显违背“党性”的党内规范,其虽然有一定的实践效果,但并不具有正当性。对于上述并不具备正当性的党内法规,虽然在短期内或在一定程度上对党员具有规范性,但对作为整体的党内法规体系而言,上述两类规范的存在必然会影响到主体的认同。申言之,只有经得起价值与实践双重检验的党内法规体系,才能为自身规范性的稳定与强化提供充分保障。

(二)内部一致是党内法规体系的基本需要

党内法规体系的内部一致性是党员遵循党内法规的制度依循。党内法规体系的统一性要求党内法规制定者在立规时应当避免规范的相互矛盾,这是党内法规体系正当性确证的需要,也是解决主体认同难题的体系保障。在正当性确证方面,相互冲突的规范在逻辑上必有一者可以证伪,即该规范“并非有效的党的意志的表达”。基于此,被证伪规范已丧失了应有的价值基础,这无疑是对党内法规体系正当性的削弱。在主体认同方面,若不同党内法规之间存在无法处理的冲突,则会导致主体无法判断如何适用,继而引发认同感下降等减损党内法规规范性的问题。在实践中,由于党内法规数量繁多,导致各规则间的冲突无法避免。因此运用制度工具解决规范冲突问题,实现党内法规内部一致就成了防止党内法规体系正当性消解的重要手段。具体而言,首先,在党内法规制定权限分配中,以党中央为主干的“树状结构”是推动各立规主体贯彻党统一意志的规范基础,也是“党的意志有效表达”的前提。其次,在党内法规适用时,以党章为根本的“金字塔式”的党内法规效力位阶结构可为主体适用党内法规提供判断标准,是通过裁判性制度实现党内法规体系自洽的重要方式,也是避免主体认同感下降的方式之一。最后,在党内法规的矫正纠错中,以报备、审查、评估、修改、清理等为主要手段的党内法规质量全流程保障机制,可以通过矫正规范的方式消解规范冲突问题,以此确保党内法规体系制度的正当性。

(三)程序合规是党内法规体系的形式要求

党内法规制定程序的合规性是党内法规规范性保障的形式要求。囿于人类的有限理性,任何个体都无法对所有党内法规的实质正当性进行全面考察,这一局限性可能会导致主体难以判断相关规范是否为党意志的真实表达,继而致使党内法规的规范性因主体的认同困境而贬损。为此,只有将抽象的正当性问题转化为具体的程序性判断标准,才能为主体对规范的正当性判断提供指引。换言之,当主体陷入认同困境时,党内法规制定程序的合规性即可作为证明党内法规正当性的具体标准。一方面,党内法规制定程序的合规性是集体理性的制度表现。从立规主体上看,党内法规制定过程中的集体决策是以民主集中制化解“个体意志替代党统一意志”风险的核心方式;从立规流程上看,党内法规制定环节16中体现的多主体参与和多阶段论证要求是强化集体理性的重要途径。另一方面,党内法规制定程序的合规性是“党性”的制度反映。首先,党内法规起草过程中征求群众意见、党内法规发布时向群众公开等制度17体现了“一切为了群众,一切依靠群众”的“人民性”特征;其次,党内法规制定程序中关于深入社会实践、总结历史经验、吸收专业意见、立规与时俱进等规范要求18是党坚持以科学理论为指导的“先进性”的实践表现;最后,党内法规制定过程中对部门利益和地方保护问题的禁止、对党规国法协调性的要求等19内容,是党内法规勇于自我革命、善于自我净化这一“纯洁性”的重要体现。

综上可知,党内法规体系自身正当性虽然不会直接提升党内法规的规范性,但可通过避免主体丧失认同感、减少“认同混淆”“认同困境”等方式,防止党内法规规范性被消解(见图3)。因此,对于维持党内法规规范性的稳定而言,党内法规体系的制度正当性是不可或缺的关键因素。

五、结语

党内法规规范性的来源是关系到党内法规本体论的重要基础理论问题。以党内法规的历史可溯性特点而形成的规范性来源的确证路径,可通过逐项拆解的方式清晰展现党内法规规范性的三重来源。首先,通过分析《纲领》的规范性来源可知,作为党内法规规范性内生来源的“党性”是党内法规规范性的基石。其次,将党内法规实践纳入规范性来源的考量可以发现,党员与人民群众在实践中不断增加的对党内法规的认同,是推动党内法规规范性增强的关键实践来源。最后,对党内法规规范体系在实践中的发展进行分析可知,党内法规体系自身的制度正当性作为党内法规规范性的制度来源,对于维持党内法规规范性稳定增长具有重要的保障作用。

总体上看,党内法规规范性来源的明确,对党内法规实践发展与理论研究均有重要意义。在实践层面,党内法规规范性来源的确立可从立规、执规、守规等层面为党内法规规范性的提升提供指引,并为完善党内法规制度体系、激发党的制度活力、“增强党内法规权威性和执行力”奠定基础。在理论层面,党内法规源于自身且立足于实践的规范性来源证明党内法规与法律、道德并非属种关系,应将其作为独立的规范体系进行研究,这是推动党内法规学科独立化〔14〕的关键。

注释:

①规范性的理论内核在于规范能够命令我们、强迫我们,或建议我们、引导我们的实践功能。参见〔美〕克里斯蒂娜·科尔斯戈德:《规范性的来源》,杨顺利译,上海译文出版社,2010年版,第9页。

②参见祝捷:《论党内法规的规范性——基于党史和学理的双重考察》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2021年第12期,第20-30页。王立峰:《论党内法规的内在基础》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》2022年第2期,第60-68页。

③作为主要规范党员义务权利的规范体,与道德的“应当”遵循不同,党内法规的规范性以“同意”主动加入即“申请入党”为主要依托,这是个人理性选择或理性确认的直接体现。

④党的一大前,党的早期组织成员可叫做建党群体;一大后到大革命失败前参加中国共产党的可叫做早期中国共产党人。二者可统称为早期中国共产党人。参见陈晋:《早期共产党人的精神气象》,《人民政协报》,2021年3月22日第11版。

⑤参见苗炎:《哈特法律规范性理论研究——以法律实证主义传统为背景的分析》,吉林大学博士学位论文,2007年,第85页。

⑥参见赵晓聃:《基于规则遵循的规范性问题研究》,山西大学博士学位论文,2015年,第137页。

⑦参见《中国共产党第一个纲领》第6条,《中国共产党章程(二大)》第25条。

⑧如向警予、陈延年等均是因叛徒出卖而被逮捕,陈公博、周佛海等则因“党性”不坚定而被清除出党。

⑨如个体道德感强弱会对道德的规范性强弱产生影响。

⑩党员相关群体包括入党积极分子、党领导下的人民军队等,为行文简洁,本文均仅以党员代指。

11就中国共产党丰富的理论知识与制度体系而言,我们很难期待个体在入党前能够对党与党内法规有全面细致的了解,即使对党员而言,实践中仍会通过“三会一课”等途径持续深入学习。如果认为作为能动者的党员首先把握了作为外在理由的规则然后再试图使行动“符合”它,这一思想主要是受到一种机械图景的支配。

12基于“应当(ought)与是(is)的二分”与“应当蕴含能够”(ought implies can)命题,“应该”作为一种价值追求来说始终是先验且非实践性的,而“can/is”则真实存在于实践中。

13“社会规则理论”是哈特为了弥合道德、惯习与法律之间的鸿沟而创建的理论。哈特将社会规则视为具有规范性的规范体,但他并未明确该规范性的来源,拉兹虽试图提出“权威理由”来解决这一问题,但由于权威来源具有多样性,同样未能给出令人信服的答案。参见范立波:《论法律规范性的概念与来源》,《法律科学(西北政法大学学报)》2010年第4期,第20-31页。〔英〕约瑟夫·拉兹:《实践理性与规范》,朱学平译,中国法制出版社,2011年版,第4-11页。

14有学者认为国家强制力是党内法规规范性的来源之一,这一观点是对党内法规属性及其规范性概念的混淆。参见欧爱民、贺丽:《中国特色社会主义法概念之重构——以党内法规法属性定位为视角》,《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期,第46-52页。伍华军:《论党内法规的基本范畴》,《法学杂志》2018年第2期,第55-62页。

15如前文所述,党内法规作为党的意志的体现,“党是好的”可以推出“党内法规是好的”的结论。

16根据《中国共产党党内法规制定条例》,党内法规的制定共分为“规划与计划”“起草”“审批与发布”三个环节。

17参见《中国共产党党内法规制定条例》第25条、第29条。

18参见《中国共产党党内法规制定条例》第15条、19条、第22条。

19参见《中国共产党党内法规制定条例》第27条。

参考文献:

〔1〕田海滨.“规范和规范性”研究的兴起与发展——访徐梦秋教授〔J〕.哲学动态,2022(07):118-126.

〔2〕谢仁海.论中国共产党党内法规的规范性〔J〕.学校党建与思想教育,2017(18):38-41.

〔3〕郭 忠.论党内法规法性质之独特性——从党内法规的道德性角度分析〔J〕.甘肃社会科学,2020(03):38-45.

〔4〕凯尔森.法与国家的一般理论〔M〕.沈宗灵,译.北京:商务印书馆,2013.

〔5〕新民学会资料〔M〕.北京:人民出版社,1980.

〔6〕周叶中,王梦森.论中国共产党党性是党内法规制度的灵魂〔J〕.法学杂志,2022(06):1-12.

〔7〕李 冉,葛世林.《共产主义与知识阶级》与中国共产党的成立〔J〕.思想教育研究,2022(09):52-59.

〔8〕周佑勇.党政联合发文备案审查的法治监督逻辑与机制完善〔J〕.中国法律评论,2023(01):91-105.

〔9〕吴传毅.中国共产党对中国的历史贡献〔J〕.科学社会主义,2019(05):4-9.

〔10〕郑水泉,韩 宇.作风是形象,更是力量〔J〕.红旗文稿,2013(07):10-12.

〔11〕雷 磊.法社会学与规范性问题的关联方式力量与限度〔J〕.中外法学,2021(06):1405-1425.

〔12〕宋功德.党规之治〔M〕.北京:法律出版社,2015.

〔13〕马得勇.历史制度主义的渐进性制度变迁理论——兼论其在中国的适用性〔J〕.经济社会体制比较,2018(05):158-170.

〔14〕周叶中,邵 帅.党内法规学学科独立论〔J〕.江汉论坛,2020(08):46-47.

责任编辑 陈 鹃

〔收稿日期〕2024-03-12

〔基金项目〕国家社会科学基金一般项目“党内法规与国家法律备案审查的衔接协调研究”(21BFX039),主持人陈红梅;湖南省研究生科研创新项目“党内法规备案审查方法与技术研究”(CX20230571),主持人郝钰凯。

〔作者简介〕陈红梅(1971-),女,湖南祁东人,湘潭大学法学院教授、博士生导师,湘潭大学党内法规研究中心研究员,主要研究方向为法理学、党内法规等。

郝钰凯(1998-),男,山西长治人,湘潭大学法学院法学理论专业博士生,主要研究方向为法理学、党内法规等。