融通与转化:在测与算中发展学生的量感

“周长”属于“图形与几何”的教学内容,涉及“量与计量”的相关知识,是培养学生量感的内容之一。那么,在实际教学中,如何帮助学生积累操作的经验、发展学生的量感?如何将图形认识与测量统一进行教学,用结构化的方式来促进学生对概念的理解与把握呢?笔者进行了一些尝试和探索,收到了较好的效果。

[一、融通情境,化物为形]

1.观与思融通,认识一周。

师:三(1)班打算用同学们的照片做一个笑脸墙,布置小组将照片制作成各种形状。为了让照片更加美观,大家建议在照片上围上彩带。同学们,你们知道彩带要围在照片的哪个位置吗?

生:我以长方形的照片为例,彩带要围在它的四条边上。

2.指与说融通,感知一周。

师:同学们伸出小手和老师一起指一指。从长方形左上方的顶点开始向下围第一条宽边,再向右围第一条长边,接着向上围第二条宽边,再向左围第二条长边,一直围到开始的地方。

(学生伸出小手跟着教师边指边说)

生:刚刚我们围着长方形照片正好转了一圈。

师:数学上把“一圈”称为一周。知道了长方形照片的一周,那其他照片的彩带要围在哪儿呢?

3.思与辨融通,理解一周。

课件出示错例(如图1),学生辨析。

生:围五角星形照片的彩带不完整有缺口,少了一条边。

生:围月牙形照片的彩带围到照片里了,心形的却围到外面了。

师:到底怎么围才是照片的一周呢?

生:一周要从开始的地方再回到开始的地方。

生:还要沿着照片的边线围,不能往里也不能往外。

师:如果把这些照片脱去生活的外衣,你看到了什么?

生:一个个几何图形。

生:从图形的起点开始沿着边线再回到起点,就是图形的一周。

师:知道了一周,猜猜看,什么是周长呢?

生:图形一周的长度就是周长。

【思考】借助学生熟悉的照片和真实的问题情境,将彩带的位置想出来、指出来、辨出来,让“心中所想”“手中所指”“口中所言”结合起来,使得抽象的“一周”看得见、摸得着、说得清;同时从照片实物中抽象出几何图形,让“物的一周”与“形的一周”对接起来,加深了学生对周长概念的感知。

[二、融通测算,化周为线]

师:知道了彩带的位置,围每张照片需要多长的彩带呢?你想怎么解决?拿出学具袋中的照片和测量工具,选择合适的方法进行研究,并把研究过程记录下来。

(学生自主探究,小组合作活动)

1.量与算融通,理解长度累加。

组1:我们研究的是长方形照片。先用尺子测量长方形的长和宽两条边,长度分别是20cm和15cm,然后把四条边加起来,结果是70cm。

师:测量了两条边,为什么要四条边都加起来呢?

(学生解释后,教师用课件动态演示,顺次取下每条边的彩带累加起来,学生跟着边指边数,四条边合成了一条长线段)

生:(齐)一个20cm、一个15cm、一个20cm、一个15cm,合起来正好是一周。

师:怎么得到这70cm?

生:先测量再计算,把这四条边加在一起,20+15+20+15=70(cm)。

生:70cm就是累加后这条线段的长度,也是这个长方形一周的长度,我们就说长方形的周长是70cm。

组2:我们小组研究的是三角形照片。先测量了三角形每条边的长度,然后加起来是55cm。

师:我们再顺次取下这三条边,感受一下这55cm到底多长。

(师生合作,顺次取下三角形每条边,依次拼接起来,形成一条长线段)

师:这两张照片形状不同,我们在研究需要多长的彩带时,都是先做什么,再做什么?

生:都是先量一量,再算一算。

师:我们不妨把这种方法叫“先量再算”,还有哪些照片也可以用这样的方法研究它的周长?

生:五角星形照片、六边形照片……

2.取与量融通,感悟长度累加。

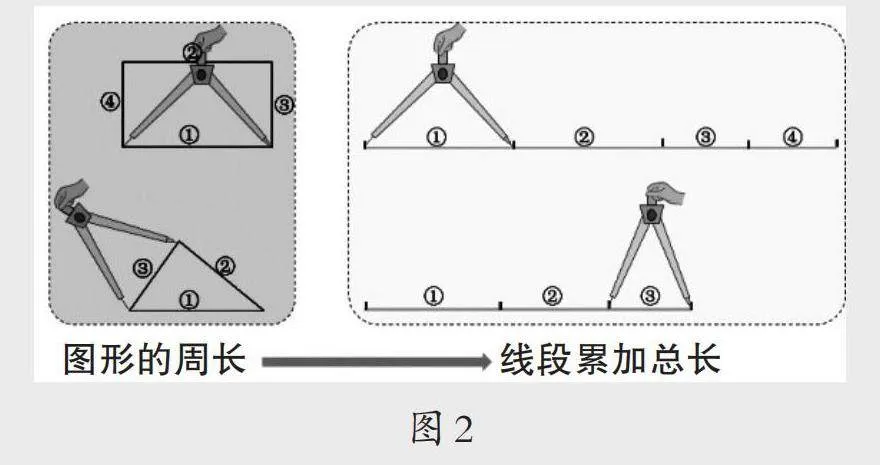

师:同学们,在研究这些直边图形的周长时还可以借助圆规,该怎么研究呢?

生:根据刚才的经验,我们可以用圆规的两脚分别截取长方形的每条边,然后顺次连接起来,最后直接量一量累加后的长线段的长度就是长方形的周长。

(教师用课件动态演示,如图2)

师:闭上眼睛想象一下,如果用圆规研究三角形的周长,应该怎么做呢?

生:先依次截取每条边,然后把它们累加到一起。测量累加后的这条线段的长度就是三角形的周长。

师:刚才我们用圆规先截取再测量,也可以称为“先取再量”。

3.化与量融通,理解长度不变。

师:直边图形的周长可以先量再算或者先取再量,那不是直边的图形呢?

组3:我们组研究的是圆形照片,先用绳子绕一圈,然后量绳子的长度,测量的结果约是50cm。

师:其他同学是怎么围的圆形?

生:在圆形照片上选择一个点,用绳子沿着它的边线围到起点的位置,在线上做好记号拉直绳子,就能测量出它的周长了。

师:为什么要把线拉直?

生:用绳子围绕圆一圈时,绳子是弯曲的,没法用直尺直接测量,拉直绳子就变成了一条线段,可以直接测量了。

(教师动态演示,揭下圆形一周的边线并拉直,贴到黑板上)

组4:我们组测量的是心形照片,用了同样的方法测得它的周长是52cm。

师:想一想,在解决这两张照片需要多长彩带的问题时,有什么相同点?

生:我们都是一绕一拉,然后测量拉直后绳子的长度。

师:我们借助绳子这样一绕一拉,把弯曲的边线变成了直直的线段,数学上叫作“化曲为直”,化曲为直后再测量直线段的长度,就得到它们的周长,这种先转化再测量的方法也可以说是“先化再量”。

师:回到笑脸墙,根据刚才的测量经验,再让你研究其他照片需要多长的彩带时,你会用什么方法?

(学生先将图形分类,再说测量方法)

师:研究了这么多照片,它们形状不同、方法不同,我们研究它们的周长时,有什么相同之处?

生:我们都是把图形的一周转化成一条线段,用一个数来表示。

【思考】教学中,一方面将隐性的“周”剥离出来,“化周为线”,让学生直观地认识到周长就是线段的长;另一方面在不断累加的活动中,学生深刻理解了周长的本质,领悟其有限可加性的特点,学会用“数”来描述周长。

[三、融通图形,化线为周]

师:我们认识了周长,所有图形都有周长吗?

(教师用一根绳子围成了一个“角”形状的图形)

生:这个图形没有周长,因为它有缺口。

师:怎么改变一下,它就有周长呢?

生:将上边折下一段围成一个封闭的三角形。

师:这条绳子的长度是120cm,那么这个三角形的周长是多少?

生:120cm。

师:现在老师把这个三角形移动到黑板上,它的周长是多少?移到教室外面呢……

生:三角形的周长始终不变。

师:谁能继续创造出不同的图形?它们的周长又是多少?

(学生继续创造出四边形、五边形……如图3)

师:回顾研究过程,这样开着口的图形没有周长,我们把它封闭起来围成三角形、四边形、五边形……就有了周长。刚才创造的过程中,什么变了?什么没变?

生:形状变了,周长没变。图形的周长,其实就是原来这条线的长度,我们可以用120cm表示。

【思考】教学中,教师没有停留在学生对周长概念中“封闭”的强化,而是在不断变化中让学生触摸数学度量的内核,学生由“线”围“形”、由“形”想“线”,深刻感受图形的周长就是线段的长度,理解了长度的运动不变性。

[四、融通算法,化周为数]

1.基本练习。(略)

师:你们是怎么计算这些图形的周长的?观察这些图形,你有什么发现?

2.组合图形。

师:把正三角形和正方形组合成一个图形,(如图4)它的周长怎么计算?

师:如果有这样一块草地,(图略)正中间修一条小路,小丽和小华分别沿着左右两部分的一周进行跑步,谁跑的路程更长呢?

(课件依次呈现各种小路的形状和位置,如图5,学生进行辨析)

【思考】教学中,教师利用“题组模块”发展学生的思维,融通各种算法,深入理解周长概念,灵活地解决问题,变式训练中采用“合”与“分”的方式,不断变化面的大小让学生辨析周的长度,发展了学生的量感。

(作者单位:山东临沂市罗庄区沂堂镇中心小学)