爱丽丝·门罗:不再逃离

赵淑荷

诺贝尔文学奖得主爱丽丝·门罗

在她离开的时候,我们想起了有关于她的种种赞誉。

乔纳森·弗兰岑写道:“当我说小说是我的信仰时,我想到的为数不多还活着的作家中,门罗是其中之一。”

詹姆斯·伍德声称:“门罗好到根本不用争,她的声望确凿得就像一个地址。”

诺贝尔文学奖给她的颁奖词评价:“爱丽丝·门罗用几乎人类学的精确描绘了一个可识别的、宁静的日常世界。”

爱丽丝·门罗,一位伟大的女作家,第一个获得诺贝尔文学奖的加拿大人,是第13位获此殊荣的女性作家,也是历届获奖者当中,唯一只创作短篇小说的作家。

她以一种独特的敏感和大胆,终身书写加拿大乡村小镇的平静生活,在这些生活素材当中寻找人性的罅隙,拨弄着我们最富弹性的那根神经,由此树立了她对世界的立场。

在毕生对短篇小说这一形式的反复展演中,她找到了表达与形式之间的自洽,而这一点给世界带来的最丰沛的果实就是,与之同时代的我们,拥有了一位不可比拟的短篇小说大师—她将短篇小说的艺术能量拓展到这个时代所能接受的,最大的程度。

剥去这些描述成就的话语,爱丽丝·门罗,是一位非常酷的女人。

她不是一个典型的作家,也不是一个典型的家庭主妇,她此生发挥了最多想象力的地方,是富有创见地打破了身份的限制,创造出独属于门罗的自由语体,重组了人们对于一位女作家生活的想象。

当地2024年5月13日,爱丽丝·门罗在加拿大的家中逝世,在此之前,她已经与癌症和阿尔茨海默病斗争了相当一段时日。

她度过了跌宕而精彩的92年,尽管大多数时间里,她很少踏出过那个只有几千居民的小镇—克林顿镇。

她尚未遥远到成为传说,她本身就是我们这个时代的一个精彩故事。

“门罗好到根本不用争,她的声望确凿得就像一个地址。”

加拿大克林顿镇

“我知道你要说契诃夫”

美国短篇小说家、评论家辛西娅·奥兹克提供了有关门罗女士最为著名的一句评语:“她是我们这个时代的契诃夫。”

但是今天,我们或许更应该称门罗为门罗:她是她自己,她是这个时代不可或缺也无可比拟的小说大师。

不过,契诃夫和短篇小说的问题,确实曾困扰过门罗。

1994年,爱丽丝·门罗接受《巴黎评论》的访谈,她用独特的轻巧语气说起这件事:“我知道你肯定会说起契诃夫什么的,可还是遗憾啊。”

门罗曾承认,自己最开始写作短篇小说,是因为她早早地成为了一个家庭主妇。但是她并不认为短篇小说因此成为了琐碎生活里能够见缝插针的某种消遣甚至是尝试,她对短篇小说有着形式上的自觉和认同,“那并不是支离破碎,而是一种浓缩的方式,在有限的篇幅里,创造相当庞大的意义”。

她在小说创作上保持了一种“高度近视”,“我从来没有看过比我的小说更远的地方”。

在写作《女孩和女人们的生活》早期,门罗曾试图进行长篇写作,但是怎么都觉得不对劲,她为此感到沮丧。最后她还是把小说拆成一个个短章节,终于驾驭了这个故事,这件事向她证明,“我只能用短篇小说的方式来思考”。

此后她完美地接受了自己的创作方式。她在小说创作上保持了一种“高度近视”,“我从来没有看过比我的小说更远的地方”,正是这一点,最终让全世界为她着迷。

实际上,契诃夫与门罗之间的亲缘深刻并且显而易见。“他对普通日常生活的极度重视,并且给予一般不被书写的普通人以尊严”,启发了门罗在自己的创作中去关注普通人的不普通,日常生活的不日常,“这是一种奇妙的仁慈”。

詹姆斯·伍德认为,契诃夫真正做到了让“自由意识的运动出现在文学里”,在契诃夫的小说里,角色“可以像真正自由的意识一样行动,而不是作为文学人物被指使”。门罗曾经以极其相似的说法谈起自己的创作,“必须非常诚实地对待你的角色,让他们做他们真正想做的事情”,在门罗的世界里,人物是自由的行动者。

21岁,门罗创作了《有蝴蝶的那一天》(收录于《快乐影子之舞》),里面涉及两个女孩之间纤弱的友谊,女孩迈拉患上白血病,沉迷于行善的老师执意提前为她办一次生日礼,而迈拉用“微弱、缥缈、呆滞”的语气小声重复着“我的生日在7月份”。这个早期小说的书写对象尽管尚未完全进入成年人的情感世界,已经显现出门罗独有的冷静和残酷,她着迷于描写人与世界之间的不匹配,她的人物与世界在打交道时,似乎总像对着一台坏了的对讲机说话。

在《乞丐新娘》(收录于《你以为你是谁》)的结尾,女主角偶遇了自己的前夫,他对她做了一个可能是敌意的鬼脸,可是“就在那一刻,她已准备好拿出她的善意、她疲惫的坦诚微笑,还有那种不太自信能得体寒暄的神气,就在这个时刻,怎么还有人能这么恨她?”

(左起)门罗著作《快乐影子之舞》《你以为你是谁》《公开的秘密》

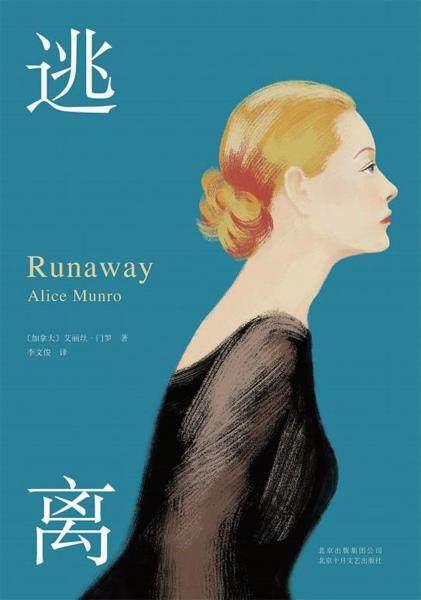

电影《胡丽叶塔》剧照,该片改编自门罗短篇集《逃离》中的三个故事

诞生于创作成熟期的《忘情》(收录于《公开的秘密》),用一个典型的短篇小说的创作手法,在一个讽刺的、意想不到的结尾当中展示了男女交往滑稽的那一面,然而曾经在爱情里受挫的女主角,“但是一想到爱,她仍然会感受到一种静寂,一阵沿着神经末梢传递的微颤,一种感官的臣服,和难耐的虚脱”。

我们无力抗拒生活,但是并非软弱。门罗在她的故事里,反复书写这一点。

门罗对真实感受的追求决定了她书写的题材—她持之以恒地描写性中的权力关系、相恋与婚姻中的欲望和欺骗、庸常生活的卑琐与失落。有些人会因为这些故事的细碎而认为门罗只是一个“乡村女作家”,门罗承认写作的取向或许跟她是加拿大人有关系,她生活在一个“舒适的没有战乱的国家”,而另一方面,门罗描写的事物实际上都很“非凡”,她描写心灵的痛苦对生活的碾压,它们关乎人性世界里最幽深的地方,几乎是平凡人的史诗。

比起“小说”,门罗更喜欢谈论“故事”。在1986年的一次访谈中,门罗表示自己“并不真正理解小说”,但是深知“故事的精彩之处”,故事有一种张力,她能感觉到自己“写对了”,然后就到此为止。“人们会以为你做的只不过是记下了某一天发生的一切。人们这么想很好。这说明你的故事起作用了。”

这也足以反驳对门罗的一个误解:有时候她会被认为是一个缺少戏剧性的作家。

事实上,她的小说充满了跌宕的发展,“她追逐的不是领悟的时刻,而是作出命定的、无可挽回的戏剧性行为的时刻”,对门罗小说里的人物来说,他们的行动,就像生活本身一样不可预测,而那些吸引人的情节,只是不像我们熟知的那样作用于外部世界,它们在人物的内心掀起风暴,门罗相信这是足够有趣的事情。在谈到短篇小说的阅读体验的时候,门罗像一个玩游戏的孩子,“抓住他们,给他们点儿惊喜瞧瞧,让他们能够从中发现一些与自己生活截然不同的地方”。

在《弗莱兹路》(收录于《女孩和女人们的生活》)当中,门罗令人惊讶地将普通的家庭陈设与遥远的耸动新闻并置,而身处其中的“我”在两个世界的交界处体会着一种超现实的梦幻和折磨:“为什么家里的普通后墙、暗淡的破砖、厨房门外的水泥平台、悬挂在钉子上的洗手盆、抽水机,还有长着棕色斑点叶子的丁香花丛,会让一个女人把丈夫的残肢包裹成圣诞礼物寄给他在南卡罗来纳州的女朋友这样的事情显得不可信了呢?”

门罗对氛围和心理的出色描写和高超的想象力,让她的短篇小说远远不止停留在记录生活的截面。她的小说有着短篇故事的灵巧,更有着柏格森意义的绵延,情绪漫漶,时空交叠,即使是在短短一页之间,我们仍能穿梭于不同的时间甚至不同的年代。就连乔纳森·弗兰岑在试图分析门罗的时候,也觉得“摘录原文”是一种无力的做法,因为我们要公正地对待门罗,必须要看到其中“层层剥开的事物”,“阶级和道德、欲望和忠诚、性格和命运之间的相互作用”。

而我们有理由认为,这是一种极其女性化的体验。

1983年,门罗与猫

结婚没有困住她,相反在某种程度上为她提供了珍贵的写作场所。

“她是唯一做到的人”

“我想,在内心深处,我知道自己就是一名老处女。”

门罗为什么会这样说呢?

门罗在读完大学两年之后迅速结婚,与其第一任丈夫吉姆·门罗搬到力所能及的最远的地方,当时她只有20岁;1963年,他们搬到了维多利亚市,开了一家书店,随后门罗在这里居住了十年,直到婚姻解体。1973年,门罗与第二任丈夫格里·弗雷姆林在安大略省克林顿镇定居,这里成为她余生的归宿,以及一个永远有故事可写的“文学圣地”。

她早早地生了孩子,准时为女儿提供早餐,她深爱着她和丈夫生活的地方。“ 我无法以同样感情再拥有其他任何一片风景,一个乡村,一面湖泊或是一个小镇。我现在意识到了这点,所以永远不会离开了。”

在小说里,门罗构建了一个她自己的“文学地区”,所有故事都在其中发生,它跟福克纳的约克纳帕塔法县、莫言的高密东北乡一样,作为作家对世界的观点的浓缩,以最普通最乡土的地域载体,生产出丰厚而磅礴的意义,在文学史上成为某种地标性的存在。

尽管她的家庭和婚姻生活会像多数普通人的生活那样,不可避免地存在绝望之处,但门罗并不是一个想象中的“绝望主妇”。结婚没有困住她,相反在某种程度上为她提供了珍贵的写作场所,并且两任丈夫都支持她的创作,她称之为“魔法般的礼物”。

电影《柳暗花明》剧照,该片改编自短篇《逃离》

但是同时做家庭主妇和作家,确实会让写作这项活动变得奢侈。门罗写作欲望最盛的时期,是在她怀孕的时候,孩子的降生对这位天才女作家来说,就像一个自我设定的威胁,“觉得有了孩子,我就再也不能写作了”;但是她的孩子们又是一种创作欲的刺激,“我要在孩子还没有降生之前完成大部头的作品”。

门罗最初结婚的动机很不同寻常,后来提起这一点,她觉得自己年轻的时候太“冷酷”。“你会觉得需要赶紧解决掉这个问题:好吧,我要结婚了,他们就不会再用这个事情来烦我了。然后,我就会成为一个独立的人,我的人生就会开始了。”

门罗说自己年轻的时候更加忧郁和冷酷,她想这是年轻人的特点,“他们倾向于用忧郁的视角看待问题,而等到真正遇到令人忧郁的事时,可能又振作起来”。

年轻的时候,笼罩在门罗身上的最大阴影是贫穷。在读大学之前,门罗过着一种非常窘迫的生活,母亲去世的时候,她没有从外地回来奔丧,因为没有钱买车票。这一点在她的小说中也反复出现,她总是书写那些贫穷而敏感的女性角色,并且对她们充满了同理心,她和过去的自己、和很多忍受痛苦的女孩站在一起。读大学期间,门罗初次遇见自己未来的第一任丈夫时,他刚好不慎将一片薯片掉落在地上,他环顾四周,还是捡起来吃掉了,这给门罗留下了深刻的印象,门罗跟他说,自己也会吃掉,因为她太穷了,经常没有钱买食物。

进入大学,凭借优异的英语成绩,门罗得到一笔奖学金,从而暂时免于为活着烦恼,这成为她人生中宝贵的“假期”,几乎是一生中唯一不需要做家务活的一段日子。而同样地,第一段婚姻如此功能性地安放了这个“冷酷”女性对写作的需求,但现实并不那么完美。一开始,她对待孩子们有些心不在焉,打字的时候,女儿蹒跚至桌前,她用一只手把女儿赶开,另一只手继续打字。

自童年起,她便知道,家务会剥夺一个女人的时间。三个孩子先后降生,丈夫,摇篮,还有厨房,留给自己的时间缝隙变得很狭窄。照顾书店再次榨取了她为数不多的精力和时间。但她意识到,自己必须写下去,即便屡屡遭到退稿。

从凌晨1点写到6点,变成了一种常态。她说,她当时感觉自己心脏病快发作了。并不意外的是,这段婚姻,仅持续十年。

1984年,门罗曾公开声称自己是一个女性主义者,“但是仅限于我赞成的某些方案”。对于小说中所体现的女性视角,门罗给出一个直截了当的回答:“我想这是因为我是女人,我了解女人的生活。”

门罗从未放弃检视和揭露女性与男性气质构建的不同,尤其是女性人物,在一个性别观念固定的世界里,常常表现出真实而可贵的困惑,这不能不是门罗的一种立场。

《乞丐新娘》记录了一个贫穷女学生,被来自富裕家庭的男孩喜欢着,某次男方称她为“乞丐新娘”,她去看了《国王科法图和乞丐新娘》这幅画,仔细地研究了那个已经作为她的喻体存在的画中人。“她温和动人,体态丰盈,长着羞答答的白皙双足。她看到她那欲说还休的顺从,那种无助和感激。这就是帕特里克心目中的露丝吗?这就是她会成为的人吗?”

诞生于门罗创作成熟期的《逃离》,描写了一个18岁从家中逃走的女性,如今不能忍受男友,在邻居老太太的帮助下,再度逃跑却没有成功。生活继续了下去,但是“她像是肺里什么地方扎进去了一根致命的针,浅一些呼吸时可能不感到疼,可是每当她需要深深吸进去一口气时,她便能觉出那根针依然存在”。

这就是门罗书写女性境遇的办法。

油画《国王科法图和乞丐新娘》

面对男性规则的疑惑,反抗家庭关系的冲动,抵御爱情的无理性的徒劳,都像一根“致命的针”,同时扎在门罗与我们当中。阅读成为一种有痛感的体验,正是门罗迷人之所在。

即便是对短篇小说形式的探索,于门罗也是一种富有女性主义色彩的实践。这一体裁不仅在篇幅上较为短小,在文学观念上,更能潜入细微的内心世界,而门罗的伟大之处在于,她让女性的、日常的、生活的微小叙事,在文学上能够与宏大的、远方的、男性化的叙事平起平坐。她的经历则充满想象力地构成了女性自我表达的历史,生儿育女和家庭生活,完全有可能在智慧与天才的发掘下,成为一个作家的背景,而不是藩篱。

1973年,门罗在约克大学教授创意写作,“班上都是男生,只有一名女生,可她几乎没有说话的机会”,门罗也不认可自己的教学,认为那只是学生们进入电视行业之前的培训,或者是让他们甘于这些陈词滥调和老生常谈的东西。有个女孩曾经给门罗看了一篇自己写的故事,门罗读得热泪盈眶,她给女孩的建议是“远离我的班级”,最后女孩成为了一名作家,她的学生里唯一做到这一点的人。

自由是女性书写的真谛。无论是烤箱、餐盘、纸尿布,还是一个充满了激进政治言论的、男性主导的大学,都不能限制女性独特的观察和思考,她们唯一要做的,就是写下去;我们唯一要做的,就是读下去。

“唯有写作时我们才真正聊天”

开书店的时候,门罗就已经很喜欢与顾客聊天。当时她大一点的两个女儿都上学了,她有时间照管书店,听陌生人聊天,这是她第一段婚姻里最快乐的一段时光。

当门罗女士还是一个小女孩的时候,她读了安徒生的《小美人鱼》。这个悲伤的故事让她安分不下来,她止不住地在花园里走来走去,一定要给小美人鱼编织一个更好的结局才行。她忘记自己是怎么实现这一点的了,但是确定的是,在她的版本里,小美人鱼最后拥有了王子。

过了很长时间,门罗才意识到她做了这样一件事:她拥有了一个自己的故事。这个故事不会改变世界,但是关乎她自己,而门罗坚持认为,人唯一能确定—或者至少是部分确定的—是自己的感受。

2014年,加拿大发行了门罗纪念币,以庆祝她获得诺贝尔文学奖。门罗在仪式上朗诵她的著作《岩石堡风景》

门罗就像她的人物一样,总是表达着一些离经叛道的想法:“她会在各种各样的人身上感受到这一点,精于算计的政客、风趣智慧的自由派主教、受人尊敬的人道主义者、亲眼见过自然灾害的家庭主妇,以及那些实施过英勇救援或在伤残抚恤金问题上被欺骗过的工人。他们渴望着冲破自己的藩篱,做一个鬼脸,说一次脏话。”

门罗写作的素材前期主要来自个人的经验,父母、农场反复出现在她的笔下,“它们一直是信手拈来的。我只要放松下来,那些素材就会浮上来”。

早期小说《男孩和女孩》的开头,她写道,“我爸爸是个狐农。也就是说,他把银狐圈起来喂养,到了秋天和初冬,当它们的皮毛处于最佳状态时,他就把它们宰掉,剥下皮来,卖给哈德逊湾公司或蒙特利尔皮货贸易公司”,这些完全取材自她的真实情况。

后期,她的写作素材主要来自观察,或者聊天。

门罗只是回避文学圈的交际,不喜欢参加无聊的中产聚会,但她是一个很热衷于跟乡村小镇的怪人聊天的“怪人”。城市里的聊天,总是在说相同的事情,而村镇上的八卦却永远变化莫测,多姿多彩,门罗一直钟情于谈话的活力,“什么事情都能嘲笑一番,就像一群高中女生”。

台湾作家李维菁在《老派约会之必要》里写到“只有散步我们才真正聊天”,而对门罗来说,大概是“唯有聊天时我们才真正写作”。她曾经以一个城市中产男孩的视角,冷酷地书写年轻人一次短暂而故意放纵的交往。那个男孩挑选了一个贫穷的小镇姑娘,但对其“既着迷又厌恶”。写作这一故事时门罗正处在第一段婚姻当中,她从丈夫的朋友那里听到后者作为城市男孩曾与小镇女孩约会的经历。

确定的是,在她的版本里,小美人鱼最后拥有了王子。

生活给她的答案是,不写作的时候,就遗忘。

(左起)门罗著作《女孩和女人们的生活》《恨,友谊,追求,爱情,婚姻》

门罗曾说自己年轻的时候有一点左倾,她想,这些中产男孩会觉得这种事情是新鲜的,而对她来说却很熟悉,她非常强烈地认同这个女孩,包括她的家庭和她的处境。于是她写作了《感谢送我们回家》,那个男孩见到了女孩的妈妈和祖母,他第一次见识到自己、自己的母亲与面前这些女人的区别:“这气味、这慵懒的倾诉声和我不了解的一种生活有关,是关于这些人的一些东西。我想:我的母亲,乔治的母亲,她们是天真的……但是其他这些人生来就狡猾、阴郁、世故。”

实际上,到72岁的时候,门罗仍然会因为感受到在中产和贫困阶层间的理解鸿沟,表现出轻微的愤怒。对于“轻率”地评论自己作品的学者,她想“这些学者生活在一个福利社会,享受全面的医疗保险。他们无法想象一些事情,比如一场疾病能给家庭带来怎样毁灭性的打击……看到一个贫穷的家庭,他们想到的是,那是一种选择”。

门罗的写作并不是无害的乡村画卷,她不仅书写人与人之间的短兵相接,也对那种造成不同境遇和不同阶级的事物持有政治性眼光—尽管不会像更激进的作家,比如玛格丽特·阿特伍德那样进行直白地批判。获得诺奖后,门罗自陈“我不是政治人物”,她一直在自己的写作中针对某些权力关系表达一点抗拒,但那只是她的立场,以及,她想要这么做。

对于缺少探索生活与内心之勇气的我们来说,门罗从来不是一个无聊的作家,更不是一个无聊的主妇。

门罗的一生几乎都在写作中度过。

她大概从七年级开始写点什么,大学的时候,她认真地写下第一篇故事,打算把手稿给一个叫格里的男生看,这样他们就有机会就这个故事开始聊天,“他会爱上我”。20年后,这个“格里”成为了门罗的第二任丈夫,他们搬回了格里长大的地方生活,那是一个只有3000居民的小镇,距离多伦多开车三个多小时。随后,门罗在这一小块熟悉得几乎已经成为她身体一部分的生活范围里,不断抵达人类爱与欲望的天性当中,对我们来说最陌生的那些部分。

2013年,门罗的著作在瑞典皇家学院展出

2006年,加拿大安大略省,门罗走在她最喜欢的散步小径

每个作家或多或少有一点自己的写作怪癖。在克林顿镇的门罗,每天在固定的时间写作和散步,很多居民都曾见过行走在路上的女作家。散步是她掌控生活的方式,如果哪一天因为什么事情没有散步成,她会在前一天或者后一天多走一点,来保证生活的稳定和平衡,几乎像一种强迫症。这样的她,在功成名就之后谈起小说仍然会有“敬畏和不安全感”,那是一种刚开始写小说的人身上才能见到的特质,而门罗始终赤诚,所以她的作品看起来简单质朴,却是一种需要倾注巨大的心血才能打磨出来的“简单”。

门罗将创作称为一场“绝望的竞赛”。她一直聊天,一直观察,一直写作,从未逃离,这场竞赛恒久持续,直到她的身体罹患疾病。

1994年,接受《巴黎评论》访谈的时候,门罗曾经表示疑问,假如人们不工作的话,那要干什么呢?即便有些上班的人退休了,他们也会打打球、学点乐器什么的,以此填补生活的空白。而门罗只会写作,只能写作,不写作了,她能干什么呢?

问出这个问题30年后,2024年5月13日,门罗在家中去世,这时她已经在阿尔茨海默病当中度过了超过十年时间。生活给她的答案是,不写作的时候,就遗忘。这看起来很像作家门罗会采纳的一个小说创意。

在希腊悲剧当中,俄狄浦斯说安提戈涅:“这女孩儿的眼睛既为她自己又为我看路。”我想门罗对我们就是这样的存在,在过去的几十年里,她一直在为我们说话,那些我们看不到的、不知道的、感受不到的一切,都因为她才得以可能现身。现在,我们失去了为我们说话的女孩。

但是此时此刻,我们可以想象一个更为轻松幽默的场景。这位因长寿而终于不再“冷酷”的女士,卷曲的银发下目光宁静,她微笑着,不好说是善意还是带一点嘲讽,但她只是轻轻对我们说:“工作时间太长了,我想,也许是时候放松一下了。”

责任编辑何承波 hcb@nfcmag.com