“三农”现代化与新型城镇化耦合协调发展时空演化及驱动因素研究

方麒玮 马永强 张孙博文 陈佑成

摘要:实现“三农”现代化和新型城镇化的耦合协调,对城乡融合和乡村振兴的战略实施具有重要意义。文章采用耦合协调度模型,定量测算“三农”现代化和新型城镇化综合发展水平、耦合协调水平和空间相关性,同时引入地理探测器模型进一步分析导致空间异质性的驱动因子。结果表明:(1)2011—2019年福建省“三农”现代化和新型城镇化指数整体呈现上升趋势,增长幅度在103.83%~124.38%之间。“三农”现代化和新型城镇化耦合协调度主要以失调为主,部分城市达到勉强协调状态,协调度平均水平由0.31提高到0.47。(2)福建省“三农”现代化和新型城镇化耦合协调度空间格局具有“南高北低—东高西低”的特征,从整体上保持倒“U”型空间特征。(3)从影响二者耦合协调的影响因子分析,城乡经济发展水平、城乡公共设施服务等对耦合协调度水平影响显著。文章创新性地将系统耦合理论纳入“三农”现代化与新型城镇化研究领域,深度剖析市域尺度下福建省高质量推进“三农”现代化与新型城镇化发展现状、空间关联和差异因素,结合新型城镇化高质量发展框架,详尽阐释农业、农村、农民现代化之间的复杂互动关系,拓展“三农”现代化与新型城镇化相互依存的动态理论基础和评价维度。依据研究结论提出政策启示:需加强经济发展导向以协调城乡发展,同时注重社会发展导向,坚持绿色发展为引导原则,以差异化的方式推进“三农”现代化和新型城镇化协调发展。

关键词:“三农”现代化;耦合协调度模型;新型城镇化;地理探测器;福建省

中图分类号:P208; D422.6; F327; F299.27文献标识码:A文章编号:1673-338X(2024)3-051-27

基金项目:福建省财政厅委托项目“乡村振兴背景下农业特色产业强镇发展路径研究”(KLE21002A),福建省创新战略研究计划项目“福建茶文化遗产的集体记忆建构与活态保护研究”(2021R0039),福建农林大学茶产业链科技创新与服务体系建设项目“茶产业经济与文化创意研究”(K152005A08)。

Research on spatiotemporal evolution and driving factors of coupling coordination development of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization

——a case study of Fujian Province

FANG Qiwei, MAYongqiang, ZHANG Sunbowen, CHEN Youcheng

(College of Digital Economy, Fujian Agriculture and Forestry University, Quanzhou 362400)

Abstract:Realizing the coupling and coordination of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization is of great significance to the strategic implementation of urban-rural integration and rural revitalization. In this paper, the coupling coordination degree model was used to quantitatively measure the comprehensive development level, coupling coordination level and spatial correlation of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization. At the same time, the geographic detector model was introduced to further analyze the driving factors leading to spatial heterogeneity. The results showed that:(1)The index of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization in Fujian Province showed an overall upward trend from 2011 to 2019,with an increase rate between 103.83% and 124.38%. The coupling coordination degree of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization was mainly out of balance, and some cities had reached a state of reluctant coordination. The average level of coordination degree had increased from 0.31 to 0.47.(2)The spatial pattern of the coupling coordination degree of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization in Fujian Province had the characteristics of "high in the south, low in the north, high in the east and low in the west", with the spatial characteristics of inverted "U" as a whole.(3)From the influence factors of the two coupling coordination, the level of urban and rural economic development and urban and rural public facilities services had significant impact on the level of coupling coordination. This study creatively brought the system coupling theory into the research field of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization, and deeply analyzed the current situation, spatial relevance and difference factors of Fujian Provinces high-quality promotion of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and the de‐velopment of new urbanization on the municipal scale. Combined with the high-quality development framework of new urbanization, explained the complex interaction among agriculture, rural areas and farmers in detail, and expanded the dynamic theoretical basis and evaluation dimensions of the interdependence between "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization. According to the research conclusion, some policy enlightenments were put forward: It is necessary to strengthen economic guidance to coordinate urban and rural development, pay attention to social orientation, adhere to the guiding principle of green development, and promote the coordinated development of "agriculture, rural areas and farmers" modernization and new urbanization in a differentiated way.

Keywords:"agriculture, rural areas and farmers" modernization;coupling coordination degree model;new urbanization;geographic detector;Fujian Province

1引言

党的十九大报告指出,我国社会经济发展已从速度型增长转向高质量发展的新阶段。进入新时代,我国社会的主要矛盾发生了变化,主要体现在人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾,其中城乡发展的不平衡、农业农村发展的不充分问题尤为突出,表现在城市化的不断深化与扩张过程中伴随着农村地区发展的相对滞后,这一过程逐步凸显城乡二元结构的发展差异。城乡关系的协调成为社会关注的焦点。从城乡融合理论、二元结构理论再到西方区域关系理论研究来看,城乡关系的演变是生产方式和生活方式变革的必然结果,也是在要素流动影响下,由二元结构的分割走向城乡一体化的历史进程。在此背景下,“三农”与城镇化的关系成为发展中亟待解决的难题(徐维祥等,2022;苏小庆等,2022)。随着城镇化水平不断上升,城镇产业集聚和基础设施不断完善,但同时也伴随着农村地区的空心化和社会结构的失衡等问题。究其内因,可归结为城镇化发展对周边农村地区的“吸血式”资源夺取,通过“中心—边缘”发展模式,为城镇经济增长提供动力。由此导致的乡村社会严重“失血”,成为城乡发展区域结构性失衡的症结所在,城乡发展关系问题已成为制约新型城镇化进程的主要原因。城乡发展失衡和要素流动形态的固化成为城乡之间难以逾越的制度鸿沟(王桂芹等,2020;程明等,2023)。如何打破要素边界束缚、厘清要素作用机制、优化城乡要素双向流动,是解决城乡关系问题的关键所在。

针对目前所面临的城乡关系问题,党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,党的二十大报告提出深入实施新型城镇化战略。乡村振兴战略作为一项系统性工程,旨在解构和重塑“三农”问题和城乡融合体系的系统性框架,全方位推动农业、农村和农民的现代化发展,涵盖社会、文化和环境等多个维度。农业、农村和农民现代化是中国式现代化的基础,也是实施乡村振兴的总目标。“三农”现代化包括“为了农民现代化”的价值维度、“做好农业现代化”的实践维度及“实现农村现代化”的目标维度(徐田等,2018;刘民坤等,2022),通过现代化道路为共同富裕提供底线公平和内生发展动力(马金华等,2023)。新型城镇化战略强调城乡发展的整体性与互动性,在传统城镇化的基础上更加注重城乡统筹化、城乡一体化,加速推动经济社会向可持续发展和普惠性财富增长的目标迈进,实现城乡共同富裕(刘畅等,2017)。加快农业现代化进程,推动新型城镇化与农业农村现代化的协调发展,是新型城镇化战略的根本要求。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》从可行性和必要性两个角度系统阐述了“三农”现代化与新型城镇化的融合互动机制,进一步揭示了二者发展的共生性特征,为新时代国民经济的加速转型发展指明了方向(蒋正云等,2021)。以上分析表明,基于乡村振兴战略驱动下的城乡协同与要素流动具有内生性特征,同时以经济发展为目标导向,使得“三农”现代化与新型城镇化的交互耦合存在必然性。

因此,要进一步思考新型城镇化与乡村振兴两大战略之间的协同效应和内在逻辑,厘清两大战略所包含的农业农村农民现代化和新型城镇化发展的相互关系。叶宝忠等(2020)、张俊忠(2020)、代碧波等(2020)认为,新型农民和农村现代化与农业现代化应该是一种协同进步的关系,而非彼此的相互排斥或竞争;贾兴梅(2018)、徐维祥等(2020)、徐雪等(2023)则探讨了城乡一体化发展的具体机制和路径;程明等(2023)认为,新型城镇化与农业现代化之间存在资源配置、利益协调等方面的矛盾和冲突。以上研究深入剖析了城镇化进程与农村地区之间的动态关联性,然而在构建“三农”现代化与新型城镇化协同发展的理论体系方面仍存在不足。推动“三农”现代化与新型城镇化耦合协调发展是增大两大战略合力效应的重要手段,也是解决农村发展滞后问题、打通城乡融合发展制度壁垒的有效战略决策。本文从新型城镇化、“三农”现代化的内涵出发,探究二者的耦合效应和内在影响,深度揭示地方层面城乡关系协调性的差异,为后续的政策启示提供理论依据。

本文的边际贡献包括:在研究内容上,聚焦于研究城乡协调发展的机制与路径,通过深度挖掘背后的驱动因素和互动机制,进一步拓宽“三农”问题研究的理论视野,并为新型城镇化进程中“三农”领域的相互依存及其动态变化提供更为丰富的评价指标和维度。在研究视角上,测度福建省九个地级市“三农”现代化与新型城镇化的耦合协调度,系统呈现市域尺度下城乡关系的动态“推拉”特征。在研究方法上,利用耦合协调度模型同时引入地理探测器,识别不同层面下的耦合驱动因子,针对“三农”现代化与新型城镇化发展的耦合协调现状特征、空间关联和差异因素进行量化评估,填补城乡耦合协调的研究空白。

2文献回顾与评述

从已有研究成果来看,涉及“三农”现代化与新型城镇化发展的探讨,不仅反映出农村地区现代发展的潜力与局限,而且包含城镇化进程中潜在社会问题的前瞻性思考,为理解社会经济结构转型中的复杂性与多维性提供了重要视角。现有研究主要体现在三个方面。

一是乡村振兴战略下“三农”现代化研究。加速农业现代化的进程,是实现社会主义现代化强国战略布局的核心要素。农业现代化的概念可以划分为狭义与广义两种(朱道华,2002)。狭义上的农业现代化指农业这个产业本身的现代化,这一过程基于现代科学理论,融合了当代工业生产的模式、前沿科技创新以及经济管理的先进方法,旨在全面提高农业生产的效能与产品质量(赵景阳等,2007;杜志雄等,2019)。广义的农业现代化是指“三农”的现代化,不仅代表着农业物质生产水平的提升,还包括农村非农产业的发展、农村城镇化水平以及其他与农业紧密相关的社会经济领域的进步(韩士元,1999;赵景阳等,2007)。“三农”现代化指以显著提升农业劳动生产率为基础,由传统农业向现代农业转型的动态过程。这个过程包括农业现代化、农村城市化和农民市民化(韩士元,1999;朱道华,2002;高京平,2008)。国内现有关于乡村振兴的实现路径,可以概括为人力资本、产业振兴和空间治理三个视角(徐维祥等,2022),分别对应“三农”现代化所诠释的理论含义。从现代化经济体系视角分析,农业现代化是产业现代化的概念(杜志雄等,2019),是以手工劳动为主导的传统农业生产模式、农业经营机制和管理模式向现代化产业体系的转变。这一转变不仅涉及生产力水平的提升,还包括农业内部结构的优化重组。通过优化资源配置,实现现代产业高质量发展,形成内外循环高效融合、现代产业带动农村、农村反哺产业的多元化发展格局。现代化产业不仅构成农村的物质基础,也是推动乡村振兴战略实施的必要条件。农村现代化则是地域现代化的概念(杜志雄等,2019;钱佰慧等,2021),涉及对空间治理模式的根本性创新。面对乡村衰落,逐渐暴露出更多深层次的人地关系问题。城乡空间治理的策略在于深化空间结构的优化与重组,通过布局调整和空间要素的高效配置,促进乡村社会生产与生活方式的自我革新,最终实现传统乡村与现代社会的协调发展(戈大专等,2020)。农民现代化是指在现代化的发展形势下,农民从自身实际出发进行主体性的自我建构,生存技能不断革新、思想上不断进步的实践过程(沈红梅等,2014)。从“人”的视角来看,乡村振兴战略的有效实施,其本质在于通过人力资本的积累与提升,增强农业发展的内生动力。因此,推进“三农”现代化高质量发展应遵循从人才培育到技术创新,再到乡村发展的治理路线,将人才发展置于核心位置,确保乡村振兴战略能够有效落地,推动农民与乡村共同步入现代化的轨道。“三农”现代化内涵框架如图1所示。

二是新型城镇化战略研究。新型城镇化的研究是对传统城镇化理念的深化与拓展,主要涵盖概念界定、发展模式和优化路径等方面的探索。在国际学术领域内,城镇化的研究始于对其基本理念的阐释,随后逐步扩展到对城镇化现象的多维度实证分析,揭示其复杂性和内在机制。在概念解释方面,Henderson(2003)和Davis等(2003)从生产模式和经济结构转型的视角出发,将城市化定义为一种战略性的农村向城镇的人口与资源转移过程,以及农业向工业和现代服务业的根本性转型。随着经济发展的深入,城市化的集中度会经历一个动态变化过程,表现为先增加后减少的趋势,反映了城市化发展的非线性特征和经济成熟度的影响。Zhao等(2018)从不同维度构建指标体系,通过对同一城市不同时间维度的水平比较,发现城镇化过程中在特定阶段可能出现的社会经济效益问题。这些问题反映了城镇化进程中的不均衡性,以及在追求城镇化速度与效率时可能忽视的质量和可持续性问题。在分析传统城镇化模式经验教训的基础上,国内学者针对新型城镇化的理论与实践进行深入研究,将新型城镇化总结归纳为:新的发展方向、新的城市形态和体量、新的转型方式和新的活动主体四个方面的内容(付云,2015)。(1)在发展方向上,新型城镇化在高质量发展“三位一体”的宏观策略框架下,旨在构建一个涵盖产业精准扶持、配套保障有效、社会服务均等、生态环境友好的“四维联动”创新实践发展模式(任碧云等,2021),其中产业结构和布局的优化升级是推动发展的根本基础,政策措施的制定与执行则是激发和引导发展进程的关键力量,社会服务均衡发展是主要的追求目标。通过深化体制改革,促进城乡在产业结构、设施建设、资源利用等方面的一体化发展。(2)在城市形态和体量上,新型城镇化倡导城市规划和建设的多样性与个性化,并非无差别地扩张现有城市的规模与体量。新型城镇化的高质量发展模式涉及农民社区化、中心化、城镇化、市民化等四个阶段性的渐进过程。通过这种渐进式的城镇化模式,可以为城乡发展寻找到一个动态的平衡点(方创琳,2019)。在城市形态的扩张上,新型城镇化通过中心城市辐射效应、以点带面以城带乡,打通区域经济发展的“经络”,形成区域联动格局,实现城市形态由“单一分散”向“紧密协同”的集群体系转变。同时根据地域特性和发展需求,在合理有效的产业结构的契机下,推动地域主导产业的发展,是赋予每座城市独特的产业标识和竞争力、促进城市集群体系高质量发展的有效途径(钱玮,2006)。(3)在转型方式上,新型城镇化战略旨在通过城乡的结构性重塑,在乡村地区产业空间重构和发展转型的过程中,激发城镇的集聚效应和人口的动态聚集,进而达到空间资源的高度集约化和人口分布的高密集化目标。该战略的核心在于:激发农村地区内生发展潜力和功能性转变,实现在不进行人口迁移的前提下就地城镇化,运用城市化理念重塑城乡关系,通过中心城市辐射效应,改善农村居民的社会福利水平,满足人的高级发展需求,实现从物质、文化到价值观等全方位新市民化(黄建洪,2016;王明华,2021)。(4)在主体对象上,农民是新型城镇化战略中重要的活动主体,也是发展多元化产业结构的核心力量(吴国喆等,2018),这是由城镇化发展一般规律决定的(刘焕明等,2015)。该战略的核心目标在于缓解城乡之间的发展矛盾,通过对“人”的培养,统筹城乡资源要素,促进农村二元式结构转换,提升劳动力要素配置水平,补齐就业缺口,带动农村经济多元化发展。这一过程旨在拓展农民的发展边界,提升发展潜能,使其能够享有与城市居民相匹配的生活水平和发展机会(孙永正,2016;袁方成等,2019;乔谷阳,2024)。

三是“三农”现代化与新型城镇化关系研究。当前针对“三农”现代化与新型城镇化之间的相互关系与影响力研究,主要集中于构建多维度的理论框架,深入探讨不同领域之间的协调互动机制,通过多层次实证分析,揭示协调发展的不同作用类型及背后推动的动力因素。从宏观角度出发,王琴梅等(2014)运用“拉—费”模型,并结合主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)对综合水平进行量化评估,揭示了省域尺度下农业现代化在提升新型城镇化进程中发挥的显著促进作用;夏春萍等(2012)基于Johansen协整检验,并结合脉冲响应分析及方差分解技术,指出农业现代化与城镇化之间存在正向效应关系;陈涛等(2022)通过构建新型城镇化和农业现代化评价指标体系,从区域差异视角观察到黄淮地区新型城镇化与农业现代化的整体发展水平呈现“西南低东北高”的空间特征,且二者存在显著的协同效应;陈莞桢(2006)利用格兰杰因果检验发现,在多元时间序列分析框架下农业现代化和城市化发展存在动态的因果关系。从微观视角来看,郭爱君等(2016)采用层次分析法并构建耦合协调度模型研究表明,青海省新型城镇化与农业现代化之间的协调发展程度与城乡要素流动之间存在紧密联系,且呈现东西差异的空间分布态势。在协调动力机制的研究方面,刘畅等(2017)、周婕(2018)对农业现代化与新型城镇化协调发展水平进行测度,结果显示农业现代化为新型城镇化提供了基础性支撑,新型城镇化通过要素集聚和产业聚集,推动二者协调发展;白克拉木·孜克利亚等(2021)认为,农业现代化对城镇化发展起显著的正向作用,其作用机制通过提升农业贡献和改变城乡推拉力实现。此外,还有学者从深化体制改革、完善要素市场体系、构建“中心—外围”的动态补充机制等层面提出政策建议。

上述研究成果反映了我国城镇化的推进与“三农”现代化之间的动态作用机制,以及在不同区域和时间节点上的差异化发展路径。在当前的学术研究领域,尚未构建“三农”问题与现代化相互联系的理论架构,同时,对于“三农”现代化与新型城镇化之间高质量发展的相互影响机制,也缺乏明确的界定和深入的分析。在方法上,现有研究主要集中在理论层面的分析,对“三农”现代化与新型城镇化的耦合协调及其影响因素进行系统论证的文献相对较少,且采用的方法相对单一,缺乏多维度的评估与分析。基于此,本文从市域尺度对城市的“三农”现代化和新型城镇化水平进行评价,拟选取福建省九个地级市,通过构建“三农”现代化与新型城镇化的综合指标体系,实证分析各城市二者之间的耦合协调发展特性及其演变趋势,旨在填补福建省在该领域研究的空白,并为全国地级市在推动城乡一体化发展和融入新发展格局提供理论支撑。

3理论分析框架与研究方法

鉴于“三农”现代化与新型城镇化发展的内在多维度和多层次性,本文通过构建指标体系,定量测算“三农”现代化和新型城镇化综合发展水平,运用Arcgis软件并采取耦合协调度模型定量分析耦合协调水平和空间相关性;同时引入地理探测器模型进一步分析导致空间异质性的驱动因子,为“三农”现代化和新型城镇化协调发展提供理论依据。

3.1“三农”现代化与新型城镇化耦合协调的逻辑框架

“三农”现代化与新型城镇化的系统耦合,是两大子系统交互作用的结果,不仅表现在时间维度上的动态排斥,也展现了相互吸引与融合的特性。新型城镇化不仅仅是城市空间的扩张和人口的增长,更是一个多维度的社会经济现象,体现了强集聚效应和资源辐射的能力。“三农”现代化则涉及到生产方式、产业结构和社会服务体系的转变与优化,体现了要素支撑和基础保障的能力。二者通过资源的相互补充和促进实现耦合,体现了系统间的协同效应,推动了更为高效和协调的发展模式。在目标导向上,“三农”现代化与新型城镇化通过质量优化和效能提升,追求整体性与综合性(周慧敏等,2020);二者的系统多元性同时受到内外在因素制约,内在因素包括各种资源、技术、人力等方面条件的限制,而外在因素则涉及到市场、政策、环境等方面的影响和制约。两个子系统间内在的作用逻辑和互动机制具有复杂性和多样化,需要综合考虑各种因素的影响和作用,以厘清二者的发展关系。

“三农”领域与城镇化的互动与协同,遵循“人—地—业”的动态互动逻辑,其本质是城乡间的要素流动,当某一要素系统平衡被打破时,需要调整要素数量组合,优化其与空间的匹配关系(徐维祥等,2022;李鑫等,2022)。新型城镇化发展通过城镇周边产业和要素的集聚效应,为“三农”现代化提供了必要的市场拓展、资本投入和技术创新,农村现代产业的空间结构重组为城镇化产业集聚和空间扩张带来新的机遇,也为城镇化的可持续发展带来生态平衡和社会稳定的关键要素,同时农民现代化进程中的劳动力要素转换,为城镇化的发展注入了新的动力。二者在发展要素层面相互粘合,体现出一定的互补性和协同性。具体来说,农村空间是农民生计的基本承载体,现代农村发展模式的演变体现在对土地利用结构的优化、社会组织关系的协调以及产业配置的创新上。通过对乡村形态的结构性重塑,可以激发发展的内生动力,实现城乡在空间布局上的有效对接和功能上的互补。从城镇化发展的底层逻辑来看,乡村现代化产业所提供的实质是城镇化不可或缺的基础性要素。现代产业在持续扩张规模的同时,构建了稳固的基础性资源获取网络,为新型城镇化的持续发展注入了源源不断的动力。一方面,在农业供给侧改革大背景下,土地生产效能得到显著提升,对农业生产经营主体的素质提出了更高的要求,采取多元经营策略的同时培养新型职业农民,以适应农业现代化的需求。在城镇化加速发展的背景下,城乡公共服务水平和基础设施的提升,吸引乡村人口迁入城市,通过集聚效应吸引人才,促进劳动力要素在城乡间流动,而农民素质的提升,为新型城市化建设输送高质量劳动力资源的同时,也为城乡劳动力结构的优化和城镇化发展提供了新的动能。另一方面,在高质量发展驱动下,社会和生态城镇化通过深层次的社会变革,将生态文明理念与现代空间治理模式相融合,完善区域公共基础设施建设、优化公共服务供给机制的同时,通过城镇地区的辐射效应,缩小城乡之间公共服务水平差距。经济城镇化通过带动农村产业结构性转化,在资金技术等要素的流动下将先进生产理念和管理模式流入农业,为乡村地区孵化现代产业做铺垫。随着城镇化经济的发展,产业集群逐步形成,加速了相关产业的集中化规模化生产,促进了知识共享、创新协同和资源的高效配置,进而对农村相关产业的发展产生“拉动”效应,加速了农业结构的优化调整,为农业现代产业化铺平道路。二者耦合互动机制如图2所示。

3.2研究方法

在本文的理论分析框架下,“三农”现代化与新型城镇化的协调耦合发展被视为两个系统要素间的动态互动与融合过程。本文采用熵值法精确计算各项指标的权重,对其在系统功能和效率中的相对重要性以及各指标的内在属性进行深入剖析。本文引入耦合协调度模型,不仅评估系统间的耦合程度,还反映它们之间的相互作用趋势。通过地理探测器模型的应用,进一步探究造成空间异质性的关键驱动因素。研究的核心目的在于深化对“三农”现代化与新型城镇化之间耦合协调程度的理解,揭示两者之间的同步性和有序性。本文提供差异化调控的理论依据,旨在推动不同地区在“三农”现代化与新型城镇化的协调发展过程中实现高质量的发展水平,为政策制定者和实践者提供参考和启示。

3.2.1标准化数据

由于评价指标原始数据量纲不同,在计算之前要对数据进行标准化处理,消除量纲影响,采用极值法进行标准化。如式(1)所示。

式(1)中,xij表示某地区第i年第j项指标标准化后的值;Xij表示某地区第i年第j项指标原始值;Xjmax表示指标最大值;Xjmin表示指标最小值。

3.2.2指标权重计算

第j项指标的权重Wj的计算方法如式(2)所示。

式(2)中,fj为第j项效用值。

3.2.3系统综合指数计算

F(x)为“三农”现代化函数,其综合评价函数如式(3)所示。

式(3)、式(4)中,ai、bi分别为对应指标权重,计算得到两个系统的综合评价指数F(x)、G(y)。

3.2.3耦合协调度模型

耦合度描述了无序向有序状态各系统之间相互转变的过程,并且测量两个或更多系统之间的相互作用和影响关系。协调度主要用来度量系统或内部组成要素在发展过程中的平衡状态和协调程度,分析系统之间的良性互动关系(周成等,2016)。本文采用耦合协调度模型,以便更好地评估“三农”现代化和新型城镇化之间的相互影响和作用。耦合度模型计算公式如式(5)所示。

式(5)、式(6)中,C为耦合度,取值范围为[0,1];D为耦合协调度,T为综合协调函数;α、β为权重系数,且α+β= 1,将α和β均赋值为0.5,并将耦合协调度划分为10个等级(陈涛等,2022)。耦合度划分标准如表1所示,耦合度协调度划分标准如表2所示。

3.2.4地理探测器

地理探测器旨在探测空间分异性及某因子解释分异性的程度(王劲峰等,2017):假设研究区由若干子区域构成,如子区域方差之和小于区域总方差,则存在空间分异;若两变量的空间分布趋于一致,则存在统计关联性,以q值度量,值域为[0,1]。因子对协调度的决定力如式(7)所示。

式(7)中,N为研究区样本数,L为层数,σ为区域离散方差。q值越大表示因子对系统协调度分异的影响越大。通过比较决定力大小探测出系统协调度空间分异的主导因子。

本文借助耦合协调度模型,综合运用福建省各项指标数据,深入研究耦合度与协调度的分异规律及其内在逻辑。系统间的耦合程度对系统内部协调度的影响不容忽视。举例来说,当两个系统之间的耦合程度提升时,可能会引发系统内部要素间的平衡状态变动,从而对系统的整体协调程度产生影响。因此,深入分析耦合度与协调度之间的相互关系,能够提供全面的视角来理解系统间相互作用的深远影响。此外,通过地理探测器与耦合协调度模型的结合应用,不仅能揭示空间分异性的存在,还能阐释分异性的程度,进而用于分析系统内部及系统间的空间关联性。在考虑系统间相互作用的基础上,本文进一步探讨空间分异性如何影响系统协调度,从而深化对系统间良性互动关系的理解,并为相关政策制定提供科学依据。

4数据来源、指标体系构建与描述性统计

本文以福建省九个地级市为数据样本,构建综合指标体系,并对相应的指标数据进行处理。系统耦合理论强调系统之间存在的相互影响关系,本文将“三农”现代化与新型城镇化发展视为一个有机整体,通过描述性统计分析,获取“三农”现代化和新型城镇化发展的耦合协调系数。

4.1数据来源

本文参照2014年发布的《福建省新型城镇化发展规划(2014—2020年)》,测算福建省九个地级市2011年(发展规划前)、2014年(发展规划中)和2019年(发展规划后)“三农”现代化水平和新型城镇化水平。所需数据主要来源2011年、2014年和2019年《福建省统计年鉴》以及九个地级市《统计年鉴》、统计公报、政府工作报告及生态环境公报。

4.2指标体系构建

借鉴李想等(2022)、李慧燕(2022)、谢守红等(2023)的研究成果,基于“三农”现代化与新型城镇化理论,综合考虑科学性、系统性、可获取性,构建适用于福建省地级市新型城镇化与“三农”现代化的评价指标体系。新型城镇化与“三农”现代化耦合评价指标体系可分为新型城镇化与“三农”现代化两个子系统,新型城镇化包含五个维度和17个指标,“三农”现代化包含三个维度和15个指标,如表3所示。表3中32个指标构成福建省“三农”现代化水平和新型城镇化水平的综合评价体系,涵盖经济、社会、生态等多个方面的重要指标。

人口城镇化指标体现了人口聚集效应下城镇就业结构和城乡人口结构的改变(蒋正云等,2021)。城镇化率(X1)作为最直观的衡量指标,呈现城市人口占总人口的比例,从而反映城镇化的整体水平和趋势。常住城镇人口规模(X2)具体展示城镇人口数量的实际情况,其增减变化直接关系到城市规模的扩张或收缩。而第三产业从业人员比例(X3)作为一个关键的经济指标,反映城镇化进程中服务业就业结构的变化,服务业的兴盛往往伴随着城市化水平的提升。

经济城镇化是经济发展模式和社会产业组织形态转型的过程,致力于发展以增产增效为导向的现代产业结构,经济活动的重心从传统产业转向以技术创新和资本集聚为特征的城市产业,提升城镇经济发展水平。第二、三产业产值占比(X4)作为经济结构的关键指标,展现城镇化过程中产业结构向服务业和制造业转型的程度,高比例的服务业产值往往意味着城镇化进程中服务业比重的增加,反映城镇化带动了经济结构的升级和优化。人均GDP(X5)作为人口财富水平的衡量标准,直接反映城镇化带来的经济增长对居民财富的积累效应,高水平的人均GDP常常与城镇化程度密切相关,暗示着城镇化过程中居民经济状况的改善和生活水平的提高。城镇居民人均可支配收入(X6)作为个体收入水平的重要代表,揭示城镇化对居民收入分配格局的影响,提升的城镇居民人均可支配收入反映城镇化对居民收入水平的积极影响,从而进一步加速了城镇化进程。

社会城镇化是指社会公共服务水平的提升,也体现在通过改善交通、教育、医疗和住房等公共资源的分配,以及通过优化城市管理和服务,来增进居民的福祉和满意度。卫生技术人员数(X7)和卫生机构数(X8)反映城市地区卫生保健资源的分布和供给水平,城市化程度高的地区通常会拥有更多的卫生人员和机构,以满足日益增长的城市人口对医疗服务的需求。移动电话用户数量(X9)反映信息通信技术在城市居民生活中的普及程度,城市化过程中通信技术的普及不仅提升了城市居民的生活质量,也促进了城市经济和社会的发展。城市公共交通客运量(X10)反映城市交通系统的发展情况,城市化加速了人口流动和城市内外交通需求的增长,因此城市公共交通系统的完善程度可以作为城市化水平的一个重要指标。一般公共服务支出(X11)反映政府对城市基础设施建设和公共服务提供的投入水平,随着城市化的推进,政府需要投入更多资源来满足城市居民的日常生活需求,如教育、文化、环境保护等。

空间城镇化是指城市内部空间结构的优化重组,提升城市对周边地区的功能互补性,从而实现对城镇空间资源的合理有效分配,提升土地使用效率。城市建设用地占市区面积比例(X12)呈现城市土地利用结构的变迁,其增长展现出城市化进程中城市空间扩张的明显特征,反映人口向城市集聚的趋势。人均城市道路面积(X13)反映城市基础设施建设与城市规划的关系,道路面积的增加通常伴随着城市交通系统的完善与扩张,对城市居民出行、商业活动等具有重要支撑作用,直接关系到城市化程度与人口流动的便捷性。

城镇人均住房面积(X14)直接关系到城市居民的生活质量和居住环境,住房面积的增加往往意味着城市居民的居住条件得到改善,反映城市化进程中住房供给与需求的平衡,也间接体现城市人口增长与城市化进程的关系。

生态城镇化是指用生态理念指导城镇化建设,重视城市生态安全格局的构建,涉及城市绿化规划,建设和资源管理等方面,促进社会经济与环境的协调发展。具体而言,建成区绿化覆盖比例(X15)作为城市空间生态功能的重要体现,其高低直接关系到城市环境的舒适度和生态系统的稳定性,间接反映了城市内人口聚集与城镇化发展水平的关联。城镇垃圾无害化处理率(X16)则涉及城市固体废弃物管理和环境保护,高效处理垃圾不仅改善了城市居民的生活环境,同时也意味着城市管理水平的提升与城镇化进程的协调发展。工业废水年排放量(X17)直接反映城市工业化程度及生产活动对环境的影响程度,高排放量通常伴随着资源浪费和环境污染,因而降低工业废水排放量不仅意味着生产方式的转型升级,也关乎着城市可持续发展。

农业现代化是指用现代科技指导农业生产,包含对传统农业的结构性改革、产业结构的优化升级和生产方式的根本性改变,旨在构建“高产、高质、高效”的农业发展模式。土地生产率(X18)作为一个关键参数,反映单位面积土地所能产生的经济价值,其提升标志着技术、管理、资源利用等方面的改善和优化,体现了生产力水平的提升(Wang,2019)。人均农业机械总动力(X19)反映农业生产的自动化程度和劳动生产率的提高,通过机械化操作,实现生产效率的增长。农业人均总产值(X20)作为衡量农业经济效益的指标,既受土地、劳动力等生产要素的影响,又受技术、管理水平的影响,其提高体现农业经济发展水平的提升。农业柴油使用量(X21)、农用化肥施用量(X22)、农药施用量(X23)以及农业废水排放量(X24)则从资源利用、环境保护等方面反映农业生产的可持续性和生态友好性。农业现代化不仅体现在经济效益的提高,更体现在生产方式的转型升级、资源利用的合理化、环境友好型的发展路径选择以及人力劳动参与度的降低等多方面,这些因素的综合优化与协同才是真正体现农业产业现代化的内涵与实质。

农村现代化指标体现农村空间治理、基础设施和生活水平的提升。农村居民人均用电量(X25)直接反映农村能源利用水平的提升。随着现代化进程的推进,人们对电力的需求逐渐增加,高水平的电力使用意味着更多的生产和生活活动能够依赖稳定的电力供应,从而推动生产力和生活方式的现代化转变。农村恩格尔系数(X26)揭示农村居民消费结构的变化。随着经济发展和收入水平的提高,人们更倾向于购买更多的非生活必需品,如娱乐、教育、医疗等,而非简单的食物和基本生活用品。这种消费结构的升级反映农村居民的生活水平提高和消费观念的现代化。农村人均居住面积(X27)反映农村住房条件的改善。现代化的农村需要更加舒适、安全和便利的居住环境,人均居住面积的增加意味着住房条件的改善,为农村居民提供了更好的生活品质和发展空间。农村投递路线总长度(X28)则体现了基础设施建设的进步。现代化的农村需要完善的交通、通讯和物流网络,而投递路线总长度的增加意味着农村基础设施建设水平的提升,为农村经济的发展和居民生活的便利提供了重要支持。

农民现代化是指农村居民的文化素质、教育水平的提升,也包含农村社会文明的整体进步和农民个体经济条件的改善。农村居民教育文化娱乐支出占比(X29)反映农民对教育、文化和娱乐等非物质生活需求的投入程度。随着现代化进程的推进,农民对知识和文化的需求逐渐增加,对教育和文化娱乐的投入比例提高意味着农民文化素质和精神生活水平的提升。乡镇文化站覆盖率(X30)反映农村基层文化设施的建设和普及程度。现代化的农村需要更加完善和广泛的文化设施网络,提供更多元化的文化服务和娱乐活动,乡镇文化站覆盖率的增加意味着农民文化生活的丰富和多样性。农村居民人均可支配收入(X31)反映农民经济收入水平的提高。现代化的农村需要更加繁荣的经济支撑,提高农民人均可支配收入意味着农民生活水平的提升和消费能力的增强,有助于激发农民的生产积极性和消费活力。城乡居民收入比(X32)则揭示城乡收入差距的变化。现代化进程应该伴随着城乡收入差距的缩小,城乡居民收入比的降低意味着农民在整个社会经济结构中的地位提升和收入分配的公平性改善,有利于农民融入城乡一体化发展,享受现代化带来的成果。

本文指标以市域角度和范围来选取。市区尺度作为城乡发展多维交互的节点,不仅是地理空间的划分,更是经济、社会、文化以及政策制定的关键环节。它是城乡互动最为频繁的层面,承担着区域内部交流的枢纽角色,涵盖资本流动、人口迁移、信息交换与技术传播等多方面的要素流动。这些要素的流动与融合,共同塑造了城乡融合发展的新格局。地级城市是连接上层建筑与基层实体的桥梁,打通上下联系的重要环节,也是支持县乡发展、促进区域均衡的关键力量。城乡融合发展需要紧密依托地级城市协调与带动,体现在从深化城乡产业链的纵向垂直分工拉动中心城市圈内乡村产业的结构升级,再到城乡区域空间治理,围绕地级市的区域整治和周边乡村要素流动,推动城乡地域空间重构。“三农”现代化与新型城镇化的互动逻辑和耦合关系主要是在市域下的“推拉”实现(黄瑛等,2010;邹开敏等,2016;李雯骐等,2022;徐维祥等,2022)。

4.3描述性统计

本文分别从新型城镇化与“三农”现代化综合水平评价、新型城镇化综合水平评价、“三农”现代化综合水平评价三个方面进行描述性统计分析。

4.3.1“三农”现代化与新型城镇化综合水平评价

根据福建省新型城镇化与“三农”现代化评价指标体系,利用熵权法对各指标进行权重分配计算,分别得出2011—2019年福建省九个地级市城镇化和“三农”现代化的综合指数。综合指数代表地区发展的综合水平,通过统一的度量标准,揭示不同城市在各个年份的发展变化程度。耦合协调度则用于衡量地区内部各个发展要素之间的协调性和平衡性。通过这些指标的综合分析,可以对一个地区的协调发展水平进行定量评价。福建省耦合协调发展水平测度如表4所示。

4.3.2新型城镇化综合水平评价

新型城镇化综合发展水平直方图如图3所示,九个城市新型城镇化水平综合得分平均值由2011年的0.2113提高到2019年的0.4307,增长了103.83%。从均值来看,这九个城市的新型城镇化综合水平整体呈现出逐年上升的趋势,且增长幅度在2014年到2019年之间更加显著。从表4中地区分布上看,福州、厦门和泉州三市的新型城镇化综合水平总体较高,新型城镇化综合水平的排名一直处于前三位,且分值逐年增长,2019年分别达到0.7235、0.7459、0.7140,说明这些城市的新型城镇化建设取得了显著成效。而其他地区的新型城镇化水平普遍较低,其中宁德、南平和莆田等在2011年和2014年的新型城镇化综合水平甚至不足0.20,说明这些地区的新型城镇化建设仍有较大提升空间。同时,增长水平较快的城市有福州、厦门和泉州,其中福州增长了0.2719,厦门增长了0.3011,泉州增长了0.3412。新型城镇化综合水平增长缓慢的城市有莆田、南平和三明。其中莆田2014年增长了0.0477,2019年增长了0.1173;南平2014年增长了0.0566,2019年增长了0.0865;三明2014年增长了0.0692,2019年增长了0.0770。地域之间的新型城镇化综合水平差异,往往存在着许多因素的影响,根据福建省的实际情况,导致这些地区差异的原因有2个方面:(1)经济发展水平不同:福建省的经济发展不平衡,沿海城市和内陆地区的经济发展水平差异较大。沿海城市福州、厦门和泉州是福建省的经济中心,经济发展水平较高,而莆田、宁德、南平、三明和龙岩等内陆城市的经济发展水平相对较低。(2)城市规模和地理位置差异:福建省各个城市的规模也不同,城市规模越大,发展新型城镇化的条件越好。福州、厦门和泉州具有较好的基础设施和发展条件,内陆地区的城市规模相对较小。福建省地处东南沿海,有着得天独厚的地理优势,尤其是福州、厦门和泉州等沿海城市,距离海洋较近,交通和物流条件优越,对于发展新型城镇化有很大的优势。这些城市的开发和发展受益于海洋经济和沿海开放政策的支持,也受益于地区间产业协调和经济联动的推动。这些城市的新型城镇化综合水平增长迅速,成为福建省的经济增长点。相比之下,南平、宁德、三明和龙岩等内陆城市地理位置相对偏远,缺乏海洋经济的支持,发展新型城镇化的条件相对较差,经济发展相对滞后,对于新型城镇化的发展存在较大的挑战。因此,这些城市的新型城镇化综合水平增长较为缓慢,需要加大对产业结构调整和创新能力提升的支持,推动内陆地区的经济发展。

4.3.3“三农”现代化综合水平评价

“三农”现代化综合发展水平直方图如图4所示,在均值上福建省“三农”现代化综合水平呈现出逐年提高的趋势。在2011—2019年的9年间,福建省“三农”现代化综合水平的平均值从0.2256增长至0.5061,增长了124.33%。“三农”现代化综合水平在2011—2014年之间呈现较快的增长,尤其是在福州、泉州和漳州等城市增长幅度较大,然而到了2019年,增长速度有所放缓,不同城市之间的增长情况也存在明显的差异。在地区上,“三农”现代化综合水平较高的城市主要集中在沿海地区,如福州、泉州和漳州等,这些城市地理位置优越,发展新型农业和现代服务业等产业具有一定的优势。在推进农业产业化方面,福州制定了“十一五”农业产业化发展规划,着力推进农业产业化、农村企业化和农村城市化与现代化深度融合,为“三农”现代化发展提供了重要的指导和保障。同时泉州和漳州通过优化农业生产结构、扶持农村产业发展、加强农产品质量安全管理等措施,支持和引导农民积极发展特色农产品,打造品牌、加强营销,推动农业现代化发展。从综合水平来看,厦门的增长相对缓慢,2019年仍然落后于其他城市的平均水平,土地资源匮乏是导致其“三农”现代化水平较低的原因之一,同时在城市化水平较高的情况下,农业占比较低,经济结构更加偏向服务业和制造业,导致在“三农”现代化方面的投入和支持相对不足。从2011年到2019年,三明、龙岩、宁德和南平的“三农”现代化综合水平增长缓慢,且水平相对较低。这些城市受到地理位置和资源禀赋的限制,缺乏科技创新和高端人才等资源,这些因素共同限制了“三农”现代化水平的提升。

5经验性结果

基于“三农”现代化和新型城镇化评价指标,定量测算“三农”现代化和新型城镇化综合发展水平。运用Arcgis软件并采取耦合协调度模型定量分析耦合协调水平和空间相关性,同时对地区差异进行分析,着重从变化趋势和相对发展程度两个方面进行考察。

5.1“三农”现代化与新型城镇化耦合度时空格局分析

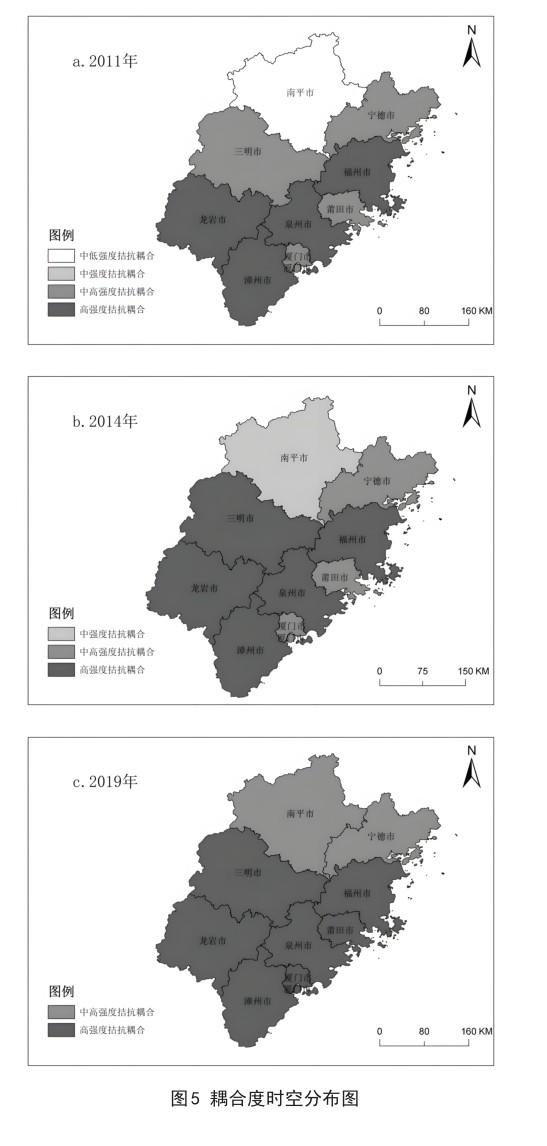

根据耦合度模型,通过数据公式计算得出2011—2019年福建省“三农”现代化与新型城镇化的耦合度。同时,依据耦合类型的划分标准,将“三农”现代化与新型城镇化的耦合度细分为五个层次等级。进一步地,运用Arcgis软件,对不同时间节点上耦合度的空间分布进行了可视化处理,如图5所示。

从整体看,2011—2019年间福建省“三农”现代化与新型城镇化耦合度呈现拮抗耦合的趋势,从方位来看,整体上呈现东北低、西南高的趋势,东北部城市(南平、宁德)的耦合度相对较低,而西南部城市(福州、厦门、泉州、莆田、漳州、龙岩)的耦合度相对较高。拮抗耦合指两个系统之间存在一定的相互作用,但它们的发展方向和速度存在一定的制约和限制,导致难以实现完全的协同发展。“三农”现代化和新型城镇化之间处于拮抗耦合状态,说明两个系统之间的发展存在制约和限制,难以实现完全的协同发展。追溯其原因是由于城镇化进程中存在的问题,如土地资源过度集中、环境污染等,导致农村地区的发展受到限制;或者是农村现代化过程中存在的问题,如资金和技术短缺、农村劳动力流失等,制约了城市化进程的发展。因此,为了实现“三农”现代化和新型城镇化的协同发展,需要加强政策协调和资源配置,破解制约发展的瓶颈,促进两个系统之间的协同发展。

5.2“三农”现代化与新型城镇化耦合协调度时空格局分析

参考耦合协调类型划分标准,对“三农”现代化与新型城镇化耦合协调度等级进行划分,利用Arcgis软件的空间分析和可视化,展现不同时间序列下各市耦合协调度的动态变化,耦合协调度时空分布图如图6所示。

2011—2019年,福建省“三农”现代化与新型城镇化耦合协调度整体呈现缓慢上升的趋势,平均值处于0.31~0.47之间。2011年,所有城市的协调发展度均比较低,福州、泉州处于濒临失调状态,厦门和漳州处于轻度失调状态,其他城市处于中度失调状态。到了2014年,所有城市的协调发展度均有所提高,但仍未达到勉强协调状态,只有福州勉强达到了这一状态,其他城市仍处于轻度失调和濒临失调状态。2019年耦合协调度不断上升,虽然部分城市勉强达到协调状态,但从宏观经济结构调整与区域发展战略的视角来看,福建省作为一个整体仍然显示出轻度的发展不均衡性。特别是在某些地区,这种不均衡性甚至达到临界失衡的状态。尽管如此,通过对过去9年间的数据进行综合分析,可以观察到福建省在城市发展协调性方面呈现持续而微小的正向增长趋势。

总体看来,福建省省会城市的耦合协调度常年处于高值区。此外,部分东南沿海城市处于中等水平且呈现逐年上升的趋势。这是由于城市产业的相对扩张与多元化的发展模式,同时通过工业来统筹城乡产业的发展。在宏观政策上,通过打造海峡西岸先进制造业基地,优化产业布局结构,利用功能性辐射效应拉动周边农业经济及现代化产业发展。在城乡融合和产业共建的过程中,人才、土地、资金等要素进行了交换,促进了农村地区现代化和城市化的相互协调发展和提升。对于其他城市而言,由于人口增长和经济发展的滞后和“中心—外围”的不平衡性,导致城镇发展中面临结构性的挑战,同时缺乏健全的市场体系,导致某些地区就业机会、产业结构单一少等问题,进而促使农村人口外出打工或流失,最终影响到农业和农村的发展。从协调度时空发展趋势可以看出,“三农”现代化和新型城镇化的发展水平在不同地域间呈现显著的空间异质性。此外,城市间的发展差异正处于动态变化之中。根据当前的发展模式和趋势,可以预测这些差异将经历从最初的扩散阶段到逐步稳定,最终趋向于一个收敛的发展态势。

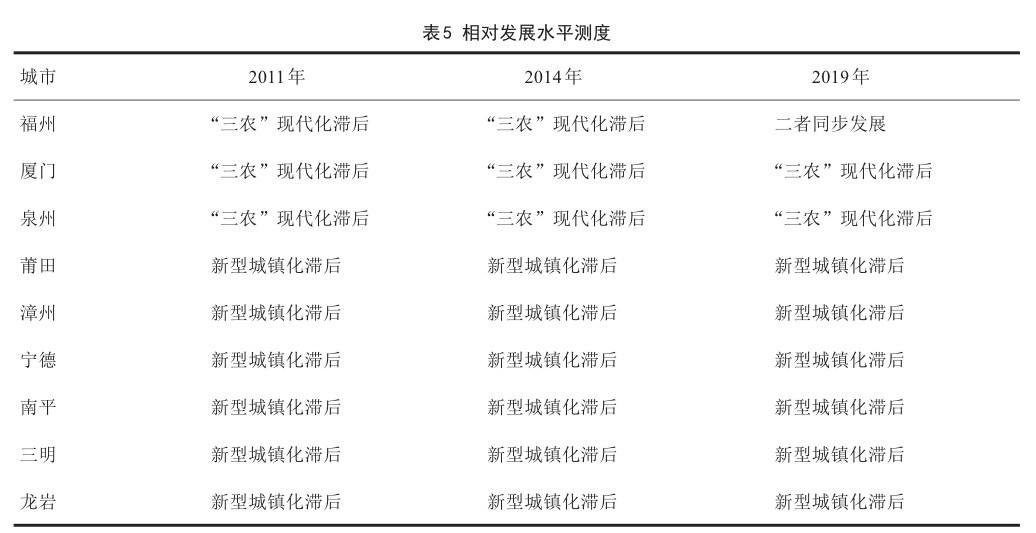

为了深化对新型城镇化与“三农”现代化之间的耦合协调机制的理解,本文旨在探索福建省发展的不均衡性及其潜在的制约因素。通过定量分析新型城镇化与“三农”现代化之间的同步发展关系,揭示两者之间的动态互动机制。对福建省新型城镇化和“三农”现代化两个系统的综合得分进行处理,并将其分为三种类型:当新型城镇化得分高于“三农”现代化得分时,表示新型城镇化水平优于“三农”现代化水平,属于“三农”现代化滞后型;当新型城镇化得分低于“三农”现代化得分时,表示“三农”现代化水平优于新型城镇化水平,属于新型城镇化滞后型;当新型城镇化得分等于“三农”现代化得分时,表示新型城镇化水平和“三农”现代化水平趋于同步,属于二者同步发展。相对发展水平测度如表5所示。

根据表5可以看出,在2011—2019年期间,莆田、漳州、宁德、南平、三明和龙岩属于新型城镇化滞后型,而福州、厦门和泉州则长时间属于“三农”现代化滞后型,反映了区域发展不平衡的特征,这种不平衡将通过城市的发展与时间的推进得到一定程度的缓解。2011—2019年相对发展水平时空分布图如图7所示。

通过图7所呈现的发展水平空间特征可以看出,莆田、漳州和宁德等城市的“三农”现代化发展相对优先,而福州、厦门和泉州则在新型城镇化方面拥有较大的优势,新型城镇化和“三农”现代化发展的差距相对其他三座城市呈现出明显的收敛趋势。莆田尽管位于福建沿海中部,拥有一定的工业和建筑基础,但由于起步晚导致经济增长速度和产业发展相对较缓。漳州作为闽南经济圈的一部分,其城镇化进程受到邻近都市群发展动态的正向影响。然而,与宁德类似,漳州在新型城镇化的推进中,面临着自然资源禀赋的限制与产业结构的约束,导致其城镇化质量与速度均未能达到预期的水平。而福州、厦门和泉州位于福建省东南沿海地区,历史上一直是重要的商贸中心和港口城市,早期在政策的顶层设计上,重视城镇化建设以追求经济的迅猛增长。然而在发展过程中未能解决倾斜城镇化发展所带来的城乡结构性矛盾,导致新型城镇化和“三农”现代化发展的差异较大。但是,在国家政策的持续优化与科学宏观调控的背景下,新型城镇化与“三农”现代化之间的发展差距正逐步弥合,到2019年,福州市已经实现了新型城镇化和“三农”现代化的同步发展状态。

5.3“三农”现代化与新型城镇化耦合协调度空间趋势分析

通过分析“三农”现代化与新型城镇化耦合协调度的变化趋势,有助于探究耦合协调度格局演化的过程与内在作用机制。“三农”现代化与新型城镇化的耦合协调趋势面分析结果如图8所示。

由图8可以看出,“三农”现代化与新型城镇化的耦合协调度呈现“南高北低—东高西低”的空间特征。图中正东方向为X轴,正北方向为Y轴。灰色和黑色曲线分别表示耦合协调度在南北和东西方向上的空间趋势变化。福建省“三农”现代化与新型城镇化协调变化趋势在东西方向,存在明显的“中轴隆起—两侧凹陷”的空间分布特征,同时,耦合协调度高值区位于中部偏东方向的福州,而耦合协调低值区位于最西端和最东端的龙岩和宁德。在南北方向的协调性变化中,所呈现的趋势特征表现为“南部高、北部低”的非线性曲线特征,且在过渡阶段上升与下降趋势较为明显,存在较大的空间分异特征。究其内在原因,可以概括为在福建省南北方向上不同城市的地貌特征、自然资源禀赋以及自身在历史发展阶段的独特性所带来的城市发展水平的差异,也体现了国家宏观调控和区域政策制定的战略选择。从时间趋势变化来看,“南高北低—东高西低”的空间分布特征随着时间变化逐渐趋于稳定,且南北方向的极值差距在2011—2019年间先是小幅度缩小,随后又逐渐呈现出扩大的趋势。东西方向的趋势演变从时间序列来看,这三个时间阶段耦合协调的空间变化趋势,均保持倒“U”型的演变特征,中心与边缘地区的发展差距正在逐步缓和,福建省会城市与周边城市间的功能联动与资源共享逐渐增强,为城乡一体化发展奠定了坚实基础。

5.4“三农”现代化与新型城镇化耦合协调的驱动因素

本文将“三农”现代化和新型城镇化系统的耦合协调度(D)作为因变量,将各个子系统的影响因素作为自变量(X1~X32)。同时对32项指标进行等间距离散处理,通过Arcgis软件将指标因子划分为5个不同层级,即完成对自变量的分层,运用地理探测器计算出影响“三农”现代化和新型城镇化耦合协调度的因子决定力q值,探究影响系统协调发展的关键决定因素及其时间的变化特征。

5.4.1主导因子分析

针对2011年、2014年和2019年驱动福建省“三农”现代化和新型城镇化耦合协调的主导因子进行探测,结果如表6所示。

表6中,人均GDP(X5)、城乡居民收入比(X32)、农村居民人均用电量(X25)、卫生机构数(X8)、卫生技术人员数(X7)、一般公共服务支出(X11)、城市建设用地占市区面积比重(X12)、常住城镇人口规模(X2)、农村恩格尔系数(X26)、农村居民人均可支配收入(X31)和移动电话用户(X9)的出现频率和增长幅度较高,是驱动福建省“三农”现代化和新型城镇化耦合协调的关键因子。通过以上因子分析可以看出,福建省“三农”现代化和新型城镇化耦合协调空间分布差异大部分受城乡经济发展水平、城乡基础设施建设、产业结构和交通通信等因素影响。

根据表6探测结果,“三农”现代化和新型城镇化耦合协调的驱动因素总结为四个方面:一是城乡经济发展水平为“三农”现代化和新型城镇化耦合协调起着强有力的支撑作用。人均GDP(X5)、农村居民人均可支配收入(X31)、农村恩格尔系数(X26)和城乡居民收入比(X32)等城乡经济类因素在2011—2019年的因子决定力处于较高水平,对二者耦合协调的具有显著影响,体现一个地区的经济发展水平以及城乡的经济发展差距。城乡居民收入比逐渐缩小,是城镇发挥辐射效应带动周边农村经济、促进城乡协调发展的过程,也反映了政策引导下的农村,通过激活农业产业链、增强农村地区的经济活力,逐渐形成对城镇经济的追赶趋势,从而缩小城乡经济发展差距,推进“三农”转型升级与新型城镇化协调发展。二是产业结构的影响,产业结构前期对“三农”现代化和新型城镇化耦合协调具有重要驱动作用,2011年作用值在0.70以上,后期逐步减弱。新型城镇化发展过程中所产生的第二、三产业的产值(X4)变化,代表着城市居民和工业需求的变化,从而引起市场对产品和技术的需求变化,农业现代化需要根据市场需求进行产业结构调整,增加高效、高附加值的农业产业。随着新型城镇化的推进,产业的转型逐渐趋于稳定化,表现为产业结构对“三农”现代化与新型城镇化耦合关系的影响力自2014年后逐步降低。这一趋势反映了产业结构调整与转型在适应供给侧结构性改革的基本要求后,对产品由“量”与“类”转变为对“质”的追求。三是农业农村现代化水平是“三农”现代化和新型城镇化耦合协调的保障,表现在2011年之后农村居民人均用电量(X25)对系统耦合的影响作用较大,同时人均农业机械总动力(X19)的解释力均稳定在0.70以上。具体而言,随着农业生产方式的现代化,农业机械的广泛应用不仅提高了生产效率,也带动了农村用电量的增长。农村居民人均用电量的增长和人均农业机械总动力解释力的稳定性,揭示了农业现代化进程中农村能源消费结构的变化,以及农业生产效率和农村居民生活水平的双重提升。实现农业农村现代化,是推动农村经济的快速发展、城乡高质量融合的支撑保障。四是城乡公共服务和基础设施建设以及绿色生态化水平为“三农”现代化和新型城镇化耦合协调提供持久动力。表现为城市建设用地占市区面积比重(X12)、一般公共服务支出(X11)、常住城镇人口规模(X2)、卫生技术人员数(X7)、移动电话用户(X9)、卫生机构数(X8)和农业废水排放量(X24)的因子决定力处于高值区。城镇化进程中,城乡基础设施建设及公共服务水平的提升,一定程度惠及了周边乡村人口,通过辐射效应加速城乡间要素流动,推动城乡社会结构的转变,体现了城镇对乡村的带动作用,促进了城镇化与“三农”现代化的协调发展。同时,绿色生态化水平是城乡绿色生态建设的重要内容,也是“三农”现代化和新型城镇化发展的重要内容。从整体发展来看,福建省“三农”现代化与新型城镇化耦合协调,前期由产业结构驱动,长期由城乡经济发展水平推动,后期通过城乡公共基础设施的整合与优化以及相关政策的制定和实施,推动二者的耦合协调发展。且在农业发展方面,传统的增产增效驱动模式正朝着注重生态平衡的绿色发展模式转型。

5.4.2交互因子分析

在主导因子分析的基础上,对因子之间的相互作用进行分析。耦合协调度驱动因子交互探测结果如图 9所示。图9表明,双因子增强的交互作用对于结果变量的解释力显著超过了单因子作用的影响,体现了两个独立变量联合作用时对因变量产生的影响不仅仅是各自影响的简单叠加,而是通过相互作用产生了新的效应。其中,土地生产率(X18)和工业废水年排放量(X17)与其他因子的交互作用值处于较高水平,表明二者在影响“三农”现代化和新型城镇化的协同过程中起到至关重要的作用。土地生产率的优化是农业现代化进程的根本支柱,同时也构成农村经济发展的关键动力。农业技术的创新与现代化实践的深入,不仅在提高农业产出和农民经济效益方面发挥了显著作用,而且还激发了农村经济的增长动力和多样化趋势。作为城乡融合发展的枢纽,土地生产率的提高,加速了城市与农村经济的互补性和资源共享机制,为新型城镇化的深入发展提供了坚实的基础和动力(Zhan et al., 2023)。工业废水排放在“三农”现代化与城镇化协同中,属于重点把控的核心环节,通过确保水资源的纯净性与持续供给,为环境友好型城镇化提供了坚实的基础,提高废水处理的效能与循环再利用的技术水平,对于维护城乡生态平衡和促进可持续发展具有重大意义。

除此之外,在双因子交互作用的解释力排名中,“三农”现代化子系统中城乡居民收入比(X32)、农业柴油使用量(X21)、农用化肥施用量(X22)以及新型城镇化子系统中的城市建设用地占市区面积比重(X12)、一般公共服务支出(X11)和常住城镇人口规模(X2)与其他因子的交互作用较强。这表明,农村经济的发展水平和城镇化进程中基础设施建设水平,共同构成了“三农”现代化和新型城镇化耦合协调的关键推动力。这两个要素在促进区域发展的均衡性与整合性方面发挥着决定性作用,是实现社会经济全面进步的战略支点。在后续发展阶段,应当深化城乡经济发展的协同互动与功能互补,通过资源要素的高效配置,推进农村居民的城市化就业转型,提高收入水平。同时,应全面提升城乡公共服务水平,加大对基础设施建设的投入,以促进“三农”现代化和新型城镇化之间的和谐发展。

6结论、讨论与政策启示

本文深度剖析福建省高质量推进“三农”现代化与新型城镇化发展的现状、空间差异和区域关联性特征,通过构建系统间耦合作用机制,结合新型城镇化的高质量发展框架,阐述农业、农村、农民现代化之间错综复杂的相互作用,拓展“三农”领域相互依存动态的理论基础和评价维度。得出研究结论,并与已有研究进行对比,提出本文政策启示。

6.1结论

本文利用耦合协调模型和地理探测器选取32个相关因子对福建省2011年、2014年和2019年“三农”现代化和新型城镇化耦合协调程度时空演变特征及其影响因素进行了分析,得出4点主要结论。

(1)从时序演化来看,发展过程中的大部分城市长期处于新型城镇化滞后型状态,仅有福州在2019年达到二者同步发展的状态。“三农”现代化和新型城镇化耦合协调度主要以濒临失调和轻度失调为主,随时间演化部分城市达到勉强协调状态。但总体来说,福建省“三农”现代化和新型城镇化指数整体呈现上升的趋势,区域差异逐渐缩小。

(2)从空间特征来看,福建省“三农”现代化和新型城镇化耦合协调度呈现明显的空间异质性,具有“南高北低—东高西低”的空间特征。高协调度城市分布在东南沿海地区,并且常年保持倒“U”型空间特征,中心城市与周边城市在协调度上存在一定的梯度差异。从空间分布来看,省会城市及沿海城市占据两个系统高值区,东北部城市为主要低值区。从协调类型来看,低水平耦合协调城市从2019年以后基本摆脱中度失调的状态,而高水平耦合协调城市达到勉强协调的状态,这说明区域内极端数据点之间的差距正在逐渐缩减,区域间协调度得到改善。

(3)从驱动因子来看,城乡经济发展水平、城乡基础设施建设、产业结构和农业绿色发展驱动对“三农”现代化和新型城镇化耦合协调水平的解释作用较为显著,并且逐渐趋于稳定。其中双因子的交互作用解释能力比单因子驱动作用更强。因此,在政策导向上重点关注不同城市城乡经济发展、产业结构优化与城乡生态化协调发展水平具有重要意义。

6.2讨论

基于协同互动的理论结构,本文对“三农”现代化与新型城镇化的时空分异特征进行分析。基于上述研究结果,从三个方面展开深入讨论。

第一,由研究结论可知,福建省“三农”现代化和新型城镇化两个系统内部耦合度不断优化并呈现逐年升高的态势,突显了在全面协调的政策框架下,地方发展取得的长期成效。与罗小锋等(2017)的研究成果相呼应,耦合度的增强不仅标志着“三农”现代化与新型城镇化在福建省的协调性和整合度的提升,而且彰显了两者之间的互利共生关系。具体而言,“三农”现代化为新型城镇化提供了坚实的发展基础,而新型城镇化的推进又为“三农”现代化注入了新的活力,从而形成一个互补增效的良性发展循环。福建省“三农”现代化与新型城镇化的协同发展,不仅在区域经济层面上展现了积极的互动效应,而且在社会结构和生态环境的可持续性方面也表现出显著的正面影响。这种协同效应的深化,为福建省乃至全国的“三农”现代化与城镇化提供了可贵的经验借鉴。

第二,福建省“三农”现代化与新型城镇化处于从轻度失调到勉强协调的发展过程。从指标数据可以看出,福建省农业现代化规模仍具有较大的发展空间,同时具有较大的空间差异,这种差异不仅体现在要素投入与产出之间的不平衡上,也表现出农业经济增长指标体系中的多元性与异质性,这些差异反映了资源配置处于非最优化状态,不仅阻碍了农业系统的长期稳定性和发展效率,也暴露了现有农业政策和实践中的结构性缺陷。根据颜双波(2016)的研究,差异的发展趋势预计将遵循一条由扩张、稳定到收敛的轨迹,在政策优化和资源要素的有效再分配过程中,预期这些差异将逐步缩小,从而促进农业系统向更加均衡和可持续的方向发展。

第三,研究结果表明,城乡经济发展水平、城乡基础设施建设、产业结构和农业绿色发展是影响“三农”现代化与新型城镇化协调发展的重要指标因子。借鉴颜雅英(2015)的观点,城乡一体化协调发展并非单一因素所能决定,而是由政治、经济、社会等多元因素构成的复杂系统的共同作用。“三农”现代化与新型城镇化的协调发展,离不开地方政府对农业、农村和农民的高度重视和大力扶持,也离不开农业农村内生发展动力。大力推进农业现代化和产业化发展,优化农村经济结构,是现代农业发展的必然趋势,也是构建协调的城乡一体化发展格局的重要支撑。

鉴于研究所使用的样本范围有限、时间跨度相对较短,以及在指标体系的构建方面存在改进的空间,本文所得结论具有一定的局限性。为了更为深入和全面地探究城乡一体化发展的现状和趋势,未来的研究将致力于通过扩大研究样本的覆盖范围、延长时间序列的观测跨度,并采用更为全面多元的指标体系,以纳入更多维度的城乡发展要素,从而更为准确地捕捉其复杂性。此外,可借助多元方法论,如定量与定性相结合、案例研究、比较研究等,以提高研究的深度与广度。通过这些优化措施,将有助于消弭研究的局限性,为城乡一体化发展提供更为可靠和全面的理解。

6.3政策启示

通过本文研究分析,能够有效把握福建省“三农”现代化和新型城镇化耦合协调的整体状态和发展趋势,一方面能够验证现有政策的准确性,另一方面能够找准不同城市的短板进行“对症下药”。针对“三农”现代化和新型城镇化高质量耦合协调发展提出3点政策启示。

(1)强化经济发展导向,协调城乡发展,促进“三农”现代化和新型城镇化的融合与协调。在发展过程中应当优先考虑现代农村产业的发展,以促进农业及农村经济的转型与升级。通过采用尖端技术与先进的管理模式,提升农业生产的效率及农产品的品质,进而增加农民的经济收入。此外,强化农产品的流通与市场化进程,通过培养健全的农业产业链和加工业,从而提高农村的整体发展水平。城乡经济的一体化发展,不仅需要区域性的努力,更需要全国性的战略规划和政策支持。因此,后期政策方针应致力于改善城乡产业布局,通过政策支持现代产业发展,增强农村与城市间的连接与协作,并放大城镇化的积极作用,以促进资源要素的高效流动和优化配置。

(2)重视社会发展导向,推进城乡基础设施建设以及公共服务的均等化。一方面,加强城乡基础设施建设是实现城乡发展均衡的关键举措。在城市方面,应注重改善城市交通、水、电、气等基础设施,提升城市功能和服务水平;在农村发展方面,需要增加对基础设施的资金投入,包括改善农村道路、提供更好的供水、电力设施,以改善农民的居住和生产条件。另一方面,应加强农村公共服务能力的建设和提升,保证城乡公共服务均等化。通过提供优质的教育资源、完善的医疗保障体系等,提高农民的生活质量和社会福利,增强城乡居民的获得感和幸福感。最终促进社会的和谐发展,实现城乡之间的共同进步。

(3)坚持绿色发展导向,实现“三农”现代化和新型城镇化高质量的耦合协调。推动农业绿色化,推广绿色农业技术和管理模式,提高农产品的品质和安全性。鼓励农民采用有机农业、生态农业等绿色农业生产方式。加强城乡环境保护,加大城市和农村环境污染治理力度。加强城乡生活污水处理和垃圾处理设施建设,推动城市建设和农村改造向绿色低碳方向发展。制定绿色新型城镇规划,加强城市废弃物管理,同时鼓励绿色建筑和节能措施,通过坚持绿色发展导向,不断推进“三农”领域的现代化进程与新型城镇化的有机结合,确保两者发展的协同性与耦合度,从而达到全面提升的战略目标。

参考文献

白克拉木·孜克利亚,刘松,余波,等.西藏农业现代化对城镇化发展的作用机制研究[J].农业现代化研究, 2021, 42(5):795-804.

陈莞桢.我国城市化与农业现代化关系的分析[J].统计教育, 2006(11):39-41.

陈涛,杨佳怡,陈池波.新型城镇化与农业现代化耦合协调度评价[J].统计与决策, 2022, 38(12):70-74.

程明,方青.乡村振兴与新型城镇化战略耦合机理研究——基于城乡要素流动的视角[J].华东经济管理, 2023, 37(5):1-8.

代碧波,陈晓菲.粮食主产区农业现代化与新型城镇化的耦合协调度测算[J].统计与决策, 2020, 36(9):104-108.

杜志雄,肖卫东.中国“兴”字型农业现代化的演化与趋势[M].北京:中国社会科学出版社, 2019.

方创琳.中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J].地理研究, 2019, 38(1):13-22.

付云.全域旅游视角下长沙沙坪小镇新型城镇化建设研究[D].长沙:中南林业科技大学, 2015.

高京平.巴西“三农”现代化历史进程及其引发的思考[D].天津:天津师范大学, 2008.

戈大专,龙花楼.论乡村空间治理与城乡融合发展[J].地理学报, 2020, 75(6):1272-1286.

郭爱君,陶银海.新型城镇化与农业现代化协调发展的实证研究[J].西北大学学报(哲学社会科学版), 2016, 46(6):97-103.

韩士元.农业现代化的内涵及评价标准[J].天津社会科学, 1999(5):68-70.

黄建洪.中国城镇化战略与国家治理现代化的建构[J].苏州大学学报(哲学社会科学版), 2016(2):47-54.

黄瑛,张伟.大都市地区县域城乡空间融合发展的理论框架[J].现代城市研究, 2010, 25(10):74-79.

贾兴梅.新型城镇化与农业集聚的协同效应[J].华南农业大学学报(社会科学版), 2018, 17(2):1-10.

蒋正云,胡艳.中部地区新型城镇化与农业现代化耦合协调机制及优化路径[J].自然资源学报, 2021, 36(3):702-721.

柯福艳.统筹城乡背景下城镇化与农业现代化互促共进长效机制研究[J].农村经济, 2011(5):36-39.

李慧燕.京津冀城市群新型城镇化与乡村产业振兴耦合协调关系比较研究[J].生态经济, 2022, 38(9):118-124.

李雯骐,张立,张尚武.中国城乡融合研究的议题、评述及展望[J].城市规划学刊, 2022(6):36-43.

李想,汪烨,尹路,等.长三角地区新型城镇化与农业现代化协调发展探析[J].西南林业大学学报(社会科学), 2022, 6(6):36-45.

李鑫,马晓冬,胡嫚莉.乡村地域系统人—地—业要素互馈机制研究[J].地理研究, 2022, 41(7):1981-1994.

刘畅,邓铭,冉春红.东北地区农业现代化与新型城镇化协调发展研究[J].中国人口·资源与环境, 2017, 27(6):155-162.

刘焕明,刘培功.论农民是推动新型城镇化的主体动力[J].理论探讨, 2015(1):146-149.

刘民坤,胡玲.“三农”现代化与乡村旅游的时空耦合[J].北方园艺, 2022(15):138-147.

罗小锋,袁青.新型城镇化与农业技术进步的时空耦合关系[J].华南农业大学学报(社会科学版), 2017, 16(2):19-27.

马金华,许玮仪,杨宏.“三农”现代化的财政治理之策[J].中央财经大学学报, 2023(4):3-16.

钱佰慧,陈思霖,徐洋,等.农村现代化水平评价指标体系构建与测度分析[J].农业经济与管理, 2021(6):39-49.

钱玮.基于区域协调发展的产业导向税收政策[D].杭州:浙江大学, 2006.

乔谷阳.我国新型城镇化与乡村振兴的协调发展研究[J].农业经济, 2024(2):99-100.

任碧云,郭猛.我国新型城镇化高质量发展的策略研究[J].经济纵横, 2021(5):110-116.

沈红梅,霍有光,张国献.新型职业农民培育机制研究——基于农业现代化视阈[J].现代经济探讨, 2014(1):65-69.

苏小庆,王颂吉,白永秀.新型城镇化与乡村振兴联动:现实背景、理论逻辑与实现路径[J].天津社会科学, 2020(3):96-102.

孙永正.“农民工市民化”成本与收益的辨析[J].经济问题, 2016(3):86-90.

王桂芹,郑颜悦.我国城乡融合存在的问题及对策[J].江淮论坛, 2020(5):18-24.

王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报, 2017, 72(1):116-134.

王明华.人本观念下新型城镇化高质量发展转型研究[J].农业经济, 2021(12):96-97.

王琴梅,杨军鸽.农业现代化推动新型城镇化的效应分析——以陕西省为例[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2014, 43(5):140-147.

吴国喆,王慧娟.农民在新型城镇化进程中的主体地位研究[J].山东社会科学, 2018(1):188-192.

夏春萍,刘文清.农业现代化与城镇化、工业化协调发展关系的实证研究——基于VAR模型的计量分析[J].农业技术经济, 2012(5):79-85.

谢守红,吴社丽.金融高质量发展与新型城镇化耦合协调研究——以长江经济带为例[J].华东经济管理, 2023, 37(2):26-33.

徐田,苏志宏.习近平新时代“三农”战略思想的三维解析[J].求实, 2018(5):21-30.

徐维祥,李露,周建平,等.乡村振兴与新型城镇化耦合协调的动态演进及其驱动机制[J].自然资源学报, 2020, 35(9):2044-2062.

徐维祥,李露.乡村振兴与新型城镇化的战略耦合研究[M].北京:经济科学出版社, 2022.

徐雪,王永瑜.城乡融合的逻辑机理、多维测度及区域协调发展研究——基于新型城镇化与乡村振兴协调推进视角[J].农业经济问题, 2023(11):49-62.

颜双波.“四化同步”发展历史演进、评价模型与路径选择——基于海上丝绸之路核心区的研究[J].福建论坛:人文社会科学版, 2016(10):229-236.

颜雅英.福建省城乡经济一体化进程及对策研究[J].福建论坛(人文社会科学版), 2015(9):193-196.

叶宝忠,代碧波.农业现代化与新型城镇化协调发展:作用机理及时空演变——以我国粮食主产区为例[J].理论月刊, 2020(6):97-105.

袁方成,靳永广.新时代新发展理念引领下的农民市民化[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, 46(2):36-45.

张俊忠.河南新型城镇化与乡村治理耦合协调性分析[J].中国农业资源与区划, 2020, 41(10):204-211.

赵景阳,郭艳红,米庆华.广义农业现代化的内涵与评价研究——以山东省为例[J].农业现代化研究, 2007(1):28-31.

周成,冯学钢,唐睿.区域经济—生态环境—旅游产业耦合协调发展分析与预测——以长江经济带沿线各省市为例[J].经济地理, 2016, 36(3):186-193.

周慧敏,王成新.新型城镇化时期中国“三农”问题焦点的转型[J].农业经济, 2020(1):34-36.

周婕.淄博市新型城镇化与农业现代化耦合度研究[J].中国农业资源与区划, 2018, 39(9):285-289.

朱道华.略论农业现代化、农村现代化和农民现代化[J].沈阳农业大学学报(社会科学版), 2002, 4(3):178-181.

邹开敏,庄伟光.城市带动农村发展的作用机制研究——基于乡村旅游视角[J].农村经济, 2016(12): 68-73.

Davis J C, Henderson J V. Evidence on the political economy of the urbanization process [J]. Journal of Urban Economics, 2003, 53(1):98-125.

Henderson V. The Urbanization Process and Economic Growth:The So-What Question [J]. Journal of Economic Growth, 2003, 8(1): 47-71.

Wang C. Comprehensive Evaluation of Agricultural Modernization Development Level in Gansu Province [J]. E3S Web of Conferences, 2019, 131:1025.

Zhan L, Wang S, Xie S, et al. Spatial path to achieve urban-rural integration development-analytical framework for coupling the linkage and coordination of urban-rural system functions [J]. Habitat International, 2023, 142:102953.

Zhao J, Wang M. A novel assessment of urbanization quality and its applications [J]. Physica A, 2018, 508:141-154.

(责任编辑康燕)