无处不中国(下)

罗米

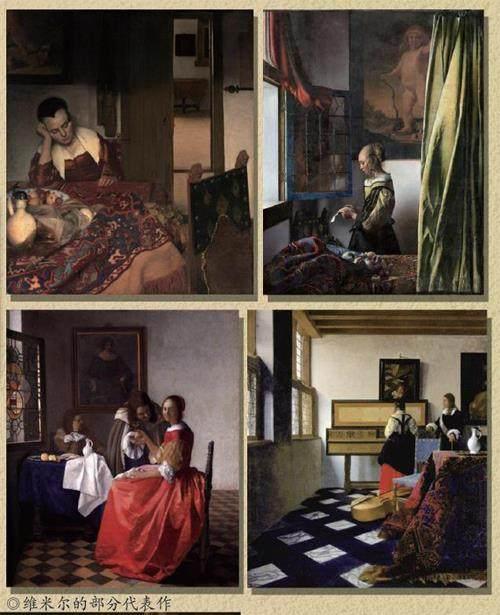

事实上,当时并不是所有的荷兰人生活都如此富裕,甚至并不是所有的静物画都是画家真的“对景”创作的。因为这样的画在当时需求量很大,画家们往往会在画面上将各种食物、器皿、花卉等元素任意组合,凭经验绘制出大量的作品。但画面上的青花瓷器却是他们对着实物认真描摹的,直到现在仍然可以在西方的博物馆里找到“模特儿”,对比之下,几乎做到了分毫不差。

十七世纪,随着欧洲人航海、殖民的脚步越来越快,表现其他大洲风土人情、带有博物学色彩的绘画作品也丰富起来,它们有些几乎算得上是“奢侈品大集合”。例如在鲁本斯和老扬·勃鲁盖尔合作的《五感》、凯塞尔的《四大洲》等大型组画中,只要能用上青花瓷的地方几乎都被画家不厌其烦地添置齐全。有趣的是《四大洲》中,《亚洲》的画面上主要突出的是丝绸的生产,青花瓷反倒被大量画在了《非洲》上。当然这很符合欧洲人当时的认知,因为明朝出口的青花瓷确实到达的是非洲,直到欧洲航海家开辟了印度洋航线,欧洲人才能直接与中国交易,将青花瓷源源不断地带回家。

把中国瓷器带回欧洲成为欧洲商人一本万利、一夜暴富的捷径,但这趟财富之旅同样也是冒险之旅。数不清的商船满载希望从中国的港口出发,但最终和满船的瓷器一起葬身茫茫大海,再也没能靠岸。因为格外难得,所以格外珍惜。为了表达珍爱之情,欧洲人还为瓷器进行了隆重的装饰,为它们装上镀金的底座、盖子、把手等,让它们更显华贵。因此,我们可以在当时的许多绘画作品上看到这样的瓷器,这种“不伦不类”的装饰风格也可以算得上是“中西合璧”了。

到了十八世纪,绘画中的中国物品更丰富多样了。瓷器除了青花瓷外,青瓷、五彩瓷等品种也频频“出镜”。欧洲的女性中又出现了新风尚——几乎人手一把折扇,它们同样来自中国。另外,家居装饰里也少不了中国元素,瓷塑摆件、屏风都十分常见。

时尚中国风

时尚的风潮总是自上而下的,在路易十四的大力推动之下,法国人对中国风的追捧渐渐达到了最高潮。

1687 年,路易十四下令在凡尔赛宫花园建造特里亚农瓷宫,它仿照了当时南京大报恩寺玻璃塔的样子,室内外的装饰也以青白两色为主,这无疑是在模仿青花瓷的风格。很快,欧洲各国就效仿法国王室,普鲁士的无忧宫中建起了中国茶亭,英国的皇家植物园里竖起了邱园塔,一座座中国式的建筑让欧洲的风景里增添了东方趣味。

1700 年,路易十四举办了一场“中国皇帝”宴会。他穿着中国服装,乘坐中国式的轿子出场。从此,法国船只源源不断地从中国带回物品,一同带回来的还有中国人的生活方式——举行中国式宴会、观看中国戏剧、养中国金鱼等都成为高雅品位的象征,“中国风”就这样吹遍了欧洲。

这股风潮最终被十八世纪的洛可可画家布歇定格下来,他的画成了“中国风”的集大成之作。

布歇擅长表现上流社会的生活,他的作品如《晨妆》《早餐》等都充满了生活气息,其中中国物品无处不在,几乎让人看不过来。他在“中国挂毯”中,更是全面表现了欧洲人想象中的中国和中国人。

这是布歇为当时的皇家工厂设计的挂毯图案,其中有的被选为了法国送给乾隆皇帝的礼物。挂毯的主题有中国花园、中国婚礼、中国集市、中国皇帝上朝等。画上的人物穿着中式服装,有着中式打扮,建筑是中式的亭台楼阁,摆设中有中国瓷器,女性还撑着中式的油纸伞,让人一眼便能认出画面上的场景是中国。不过,待我们再细细看,却会发现它们与真实的中国相去甚远,显得似是而非、不伦不类。

这倒并不能怪罪画家,尽管当时欧洲兴起了强烈的中国风,但真正到过中国的欧洲人并不多。画家们要表现中国,只好对着当时流行的一种中国图谱寻找素材,再将它们“拼接”成一幅画。但问题就在于创造图谱的人也同样没有来过中国,只是凭借自己的理解和想象,根据旅行者的描述创造了这样一本图绘中国的工具书。

这或许也并不要紧,无论和真正的中国相比有多大的出入,我们都不能否认,正是在这种种错漏当中,中国最终成了欧洲人心目当中的理想国。

到了十九世纪,原本作为奢侈品的瓷器走入寻常百姓家,所以在有些画作中,它们不再只是充当塑造异国氛围的点缀物,而是成了画面的主角。约翰·纳什的《中国长廊》十分精巧地还原了当时的英皇阁,福斯特的《旧古玩店》倒不如直接以“中国瓷器店”为标题更加贴切,还有许多人物肖像画,仿佛背景上少了瓷器的衬托,主人公就算不得品味高雅。十九世纪晚期,作为先锋登场的印象派画家也对东方情调兴味盎然。我们可以看到,在西涅克、卡萨特、惠斯勒的作品中,青花瓷都十分常见。