空间效应视角下数字经济对产业结构优化升级的影响研究

郭娜 邢玉娜

收稿日期:2024-03-10

基金项目:2022年度河北省社会科学基金年度项目“以特色产业为支撑推进河北省县域城镇化建设研究”(HB22YJ058)。

作者简介:郭娜(1976—),女,河北辛集人,博士,教授,研究方向:产业经济与数字经济;邢玉娜(2002—),女,河北石家庄人,硕士研究生,研究方向:产业经济与数字经济。本文通信作者为邢玉娜。

摘 要:数字经济作为一种新型经济形态,是推动产业结构优化升级的重要动力。基于2013—2021年全国30个省份的面板数据,运用熵值法对我国数字经济指数和产业结构优化升级指数进行测算,并基于地理距离、经济距离以及经济地理等3种空间权重矩阵构建空间杜宾模型,实证分析数字经济对产业结构优化升级的空间效应及作用机制。结果表明:①我国数字经济发展和产业结构优化升级均具有显著的空间集聚特征,北京、天津和长三角地区表现出“高—高”集聚特征,西部地区和东北地区则表现出“低—低”集聚特征。②从整体来看,在3种空间权重矩阵下,数字经济对产业结构优化升级均存在空间效应,且经济距离是数字经济发展推动本地区产业结构优化升级的主要影响因素,经济地理是数字经济发展推动其他地区产业结构优化升级的主要影响因素。③从空间异质性角度来看,在数字经济发展水平“高—高”集聚区域和“低—低”集聚区域,数字经济对产业结构优化升级的空间效应存在差异。④从中介效应分析来看,金融发展是数字经济促进产业结构优化升级的重要作用机制。据此,提出积极完善数字基础设施建设、因地制宜推进数字经济发展、注重数字经济对金融发展的促进作用以及充分发挥数字经济的空间溢出效应等对策建议,以期促进产业结构全面优化升级,实现经济高质量发展。

关键词:数字经济;产业结构;优化升级;空间杜宾模型;空间溢出效应

中图分类号:F49 文献标志码:A 文章编号:1671-0037(2024)5-51-17

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2024.5.5

0 引言

党的十八大以来,《网络强国战略实施纲要》《“十四五”大数据产业发展规划》等多项政策先后出台,我国已将数字经济发展纳入顶层设计。2022年,习近平总书记在《求是》杂志上发表的文章指出,“数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”[1]。2023年《政府工作报告》再次提及了“数字经济”一词。中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告(2023年)》显示,2022年我国数字经济规模较2021年同比增长了10.3%,占GDP比重从2016年的30.4%增加到了2022年的41.5%[2]。可见,我国数字经济规模不断扩张,日益成为推动国民经济发展的新引擎。

目前,我国经济正由高速增长阶段向高质量发展阶段转变,推进产业结构优化升级已成为经济高质量发展的重要路径。但近年来,在经济发展过程中,我国的产业结构出现了重复布局、产能过剩、技术约束以及环境制约等问题,已经无法满足经济高质量发展的要求,推动产业结构优化升级迫在眉睫。习近平总书记在《求是》杂志中提出,“数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性,不仅是新的经济增长点,而且是改造提升传统产业的支点,可以成为构建现代化经济体系的重要引擎”[1]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,“数字经济可以充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式”。可见,数字经济正成为我国产业结构升级、产业优势重塑的强大驱动力。因此,研究数字经济对产业结构优化升级的影响,有助于发挥数字经济新引擎作用,对深入推进我国经济高质量发展具有重要的现实意义。

1 文献综述

产业结构优化升级主要表现为产业结构的合理化和高级化。学术界关于数字经济与产业结构优化升级之间关系的研究主要分为以下两个方面。

一是关于数字经济对产业结构高级化的影响研究。陈小辉等[3]通过实证分析得出,相较于第二产业,数字经济发展对第三产业结构高级化的促进作用更大,且政府干预是数字经济促进产业结构高级化的重要影响机制;陈晓东和杨晓霞[4]基于灰关联熵和耗散结构理论得出,数字经济已成为产业结构高级化的重要驱动力,且相较于数字产业化,产业数字化对产业结构高级化的促进作用更明显;纪园园和朱平芳[5]研究得出,数字经济通过需求端和生产端转变消费模式及提高生产效率,从而赋能产业结构高级化。上述研究集中讨论了数字经济对产业结构高级化的影响机制,未考虑数字经济和产业结构高级化的空间集聚性。方湖柳等[6]、周明生和谢金雨[7]基于对长三角地区面板数据的分析,得出数字经济对产业结构高级化具有显著的正向空间溢出效应;孙勇等[8]基于长江经济带的面板数据,运用空间滞后模型实证分析得出,数字技术创新对产业结构高级化具有负向空间溢出效应。以上研究虽然丰富了数字经济对产业结构高级化的空间效应分析,但仅限于特定区域,缺少针对中国省域层面的全面分析。

二是关于数字经济对产业结构优化升级的影响研究。韩健和李江宇[9]运用双向固定效应模型得出,技术研发创新和高居民消费是数字经济赋能产业结构优化升级的两个重要传导机制;刘和东和纪然[10]基于数字产业化和产业数字化两个角度,实证得出产业数字化对产业结构优化升级的促进效应越来越强,数字产业化对产业结构优化升级的促进效应则呈现出倒U形,即先增强后减弱的趋势;方岚[11]基于中介效应分析得出,数字技术可以通过改善资源错配、提高创新能力以及缓解融资约束来促进产业结构优化升级;陈永强和张昕钰[12]基于3种空间关联模式,实证检验了数字经济对产业结构优化升级的空间溢出效应,并发现在邻接权重矩阵下,数字经济对产业结构优化升级存在负向空间溢出效应。上述研究聚焦于数字经济对产业结构优化升级的影响机制,仅陈永强和张昕钰考虑到了空间溢出效应,但该研究未分析数字经济发展带来的空间异质性,且未比较不同空间权重矩阵下的空间效应差异。

通过对已有文献的梳理可以看出,现有关于数字经济对产业结构优化升级影响的研究已取得了一定成果,借助数字经济实现产业结构优化升级已成为经济高质量发展的现实需要和学术界关注的热点。但针对数字经济发展对产业结构优化升级的空间效应分析仍有待深入,尤其是在地理区域差异和资源禀赋差异的条件下,数字经济对产业结构优化升级的空间效应及数字经济对产业结构优化升级影响的空间异质性还须进一步探索。因此,本研究将运用熵值法测算数字经济发展指数,综合考虑产业结构合理化和产业结构高级化两个方面测算产业结构优化升级指数;并把空间因素纳入考量,基于地理距离、经济距离以及经济地理特征条件,多层面探讨数字经济发展对产业结构优化升级的空间效应,同时进行空间异质性分析和影响机制分析,以期更加全面地认识数字经济对产业结构优化升级的影响。

2 理论分析与研究假设

2.1 数字经济对产业结构优化升级的影响效应

数字经济为产业结构优化升级提供了新的驱动力。一是数字经济通过技术创新效应推动产业结构高级化。产业结构高级化指的是产业结构逐步由低水平向高水平演变的动态过程[13]。创新发展理论认为,技术创新是促进产业发展的重要内生因素[14]。而数字要素的引入和组合构成了数字技术创新,数字技术创新又催生出了人工智能、大数据以及云计算等知识密集型产业;进一步地,这些新兴产业赋能传统产业的研发设计、产品生产等各个环节,提高传统产业的研发设计能力和生产效率,促使传统产业向更高水平发展,从而实现产业结构高级化。二是数字经济通过改善资源错配推动产业结构合理化。产业结构合理化是指对产业结构进行调整以减少资源错配,提高产业协调度和经济效益的过程。一方面,数字经济可以依托大数据、信息技术等新型数字技术,推动自身与传统产业深度融合,并且通过智慧应用平台,提高新型数字技术在传统产业中的综合应用水平,不断优化第一、二、三产业的内部结构,从而减少资源错配;另一方面,数字经济还可以通过数字技术和知识扩散,强化产业内部企业之间以及各产业之间的联系,横向上推动产业内的企业加强信息交流和资源共享,纵向上推动上下游企业的对接配合,从而改善信息不对称问题,提升资源配置效率,实现产业结构合理化。

因此,本文提出研究假设H1:

H1:数字经济发展对产业结构优化升级具有正向促进作用。

2.2 数字经济对产业结构优化升级的空间溢出效应

空间经济学理论认为,本地区产业的发展会同时受到本地区资源禀赋和其他地区产业发展的影响。虽然数字经济以互联网平台为载体,依托物联网、区块链和人工智能等数字技术,突破了传统经济活动的地理空间限制,但其运作和服务模式很大程度上仍受区位、经济等因素的影响。数字创新要素在不同地区间的流动会产生空间溢出效应,带动各地区数字创新资源的引入和流出,从而影响自身及周边地区产业结构的优化升级。数字经济发展的空间溢出效应分为两个方面:一是正向空间溢出效应,主要包括辐射效应和学习效应。与传统生产要素相比,数字经济带来的新知识、新技术等数字创新要素具有较强的渗透性和扩散性,可以通过人才流动和企业间业务往来等途径,加速向其他地区溢出,使得数字经济在促进本地区产业结构优化升级的过程中,通过辐射效应带动其他地区实现产业结构优化升级。与此同时,在数字经济促进本地区产业结构优化升级的过程中,相邻地区会主动向其学习并寻求合作,使各方在合作交流中各取所长、补齐短板,从而通过学习效应促进相邻地区产业结构全面优化升级。二是负向空间溢出效应。相邻地区通常会在地理和经济上争夺创新资源,而生产要素一般流向经济发展水平和技术创新水平较高的发达地区。相较于发达地区,欠发达地区不仅难以吸引高质量的生产要素,还面临着本地区原有创新资源被发达地区抢夺的风险,从而更加不利于本地区产业结构优化升级。

因此,本文提出研究假设H2:

H2:数字经济通过发挥空间溢出效应影响其他地区产业结构优化升级。

2.3 数字经济对产业结构优化升级影响的空间异质性

我国幅员辽阔,各地区在自然资源禀赋、产业结构状况、基础设施建设等方面均存在较大差异。资源禀赋理论认为,不同地区的资源禀赋差异促使各地区倾向于使用具有资源禀赋优势的生产要素,从而降低成本,提升产业竞争力。熊彼特的创新发展理论认为,不同生产要素的引入和重新组合会带来新的创新发展动力。基于资源禀赋理论和创新发展理论,数字创新要素的引入和组合给我国各地区带来了不同程度的创新发展动力,形成了数字资源禀赋差异,进而导致各地区数字经济发展也存在差异。因此,从空间异质性角度出发,数字经济对产业结构优化升级的空间溢出效应可能会由于不同区域间数字经济发展的差异而有所不同。大多数学者都是按照东、中、西部的划分方式来分析区域异质性的。例如:卫平古燚[15]研究证明,中西部地区数字经济对产业结构优化升级的促进作用高于东部地区;肖雁飞等[16]研究得出,数字经济与人力资本融合对产业结构升级的促进效果在东部地区更为显著。同时,也有部分学者从其他视角进行区域划分。例如,周升起和张梓琳[17]以收入高低为划分依据,研究发现,高收入国家的数字经济对产业结构优化升级的促进作用更显著。空间经济学理论和新经济地理学认为,产业发展具有空间联系性和空间异质性[18]。考虑到现阶段数字经济是影响产业发展的重要因素之一,将数字经济的空间集聚区域作为划分依据,从空间层面研究数字经济对产业结构优化升级影响的空间异质性,有助于引导数字要素在各地区间合理流动,优化产业布局,促进区域协同发展。

因此,本文提出研究假设H3:

H3:数字经济对产业结构优化升级的影响存在空间异质性。

2.4 数字经济对产业结构优化升级的作用机制

数字经济通过促进金融发展来缓解企业融资约束,进而带动各地区产业结构优化升级,具体表现在缓解企业融资的时空约束、成本约束和资金获取门槛约束等3个方面。首先,数字技术将网络化平台嵌入金融领域,金融机构可以借助网络化平台突破自身地理位置的限制,以全天候的服务模式为客户提供支付服务、信用服务、保险服务和信贷服务等多样化的金融服务,使金融服务更具便利性和高效性,从而有效缓解企业融资的时空约束,解决偏远地区弱势企业融资难的问题,保障其生产经营顺畅运行。其次,这种线上服务模式可以极大降低信息搜寻、人员流动等交易成本,有效缓解企业融资的成本约束,为企业生产经营提供更多的资金保障,促使企业加大技术研发投入力度,优化产业链,从而推动各地区产业结构优化升级。最后,数字经济为金融机构提供数字技术支持,可以帮助金融机构更快捷、更全面地了解有合作意向的中小微企业的经营状况和财务情况等相关信息,更加客观地评估中小微企业的信用水平,并为其提供更加个性化、定制化的金融服务,扭转以往金融机构对大型企业的偏好[19],降低中小微企业的资金获取门槛,提高中小微企业获得金融支持的可能性。综上,数字经济通过推动金融发展来缓解融资约束,为企业的技术研发、产品创新及产业链升级等提供丰富的金融服务,从而推动各地区产业结构优化升级。

因此,本文提出研究假设H4:

H4:金融发展是数字经济促进产业结构优化升级的重要作用机制。

3 模型设定与数据说明

3.1 模型设定

3.1.1 空间权重矩阵的选择

数字经济发展和产业结构优化升级会受到空间地理位置和区域经济差异的影响,因此,本文将综合考虑地理距离因素和经济发展因素。借鉴陈永强和张昕钰[12]、马晓君等[20]的做法,选取以下3种空间权重矩阵进行具体分析。

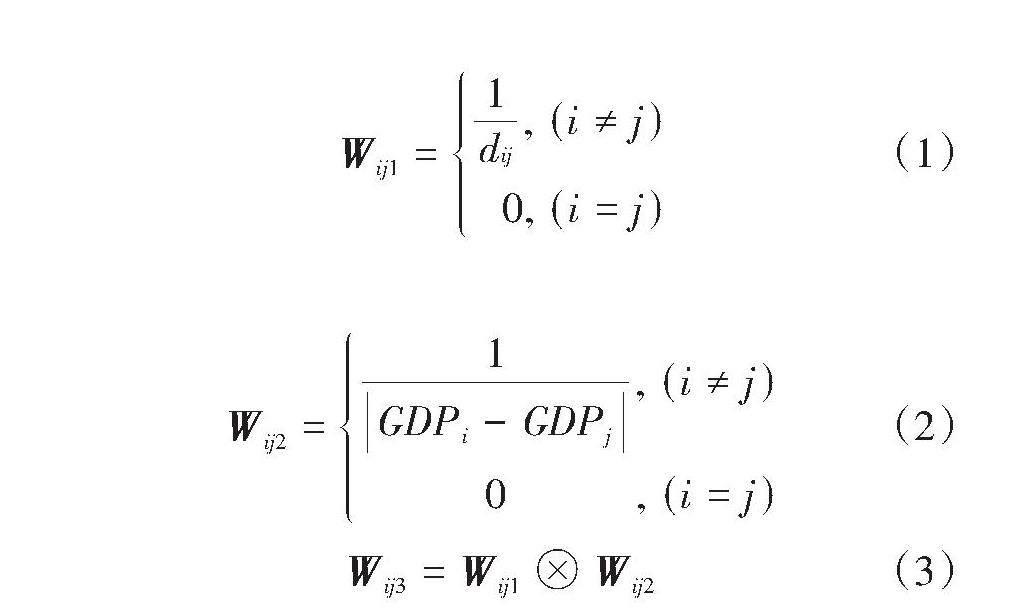

3.1.1.1 地理距离权重矩阵[Wij1]

借鉴龙莹和李长乐[21]的做法,以两个地区地理距离的倒数来构建地理距离权重矩阵,矩阵[Wij1]构建原则如式(1)所示。

3.1.1.2 经济距离权重矩阵[Wij2]

借鉴张栀和胡艳[22]的做法,以人均地区生产总值来构建各省份的经济距离权重矩阵,矩阵[Wij2]构建原则如式(2)所示。

3.1.1.3 经济地理权重矩阵[Wij3]

借鉴Fingleton和Gallo[23]的做法,综合考虑地理距离因素和经济发展因素来构建经济地理权重矩阵,矩阵[Wij3]构建原则如式(3)所示。

[Wij1=1dij, (i≠j)0, (i=j)] (1)

[Wij2=1GDPi-GDPj, (i≠j)0 , (i=j)] (2)

[Wij3=Wij1Wij2] (3)

3.1.2 空间关联性检验

基于上述3种空间权重矩阵,通过空间自相关检验,包括全局空间关联性检验和局部空间关联性检验,对数字经济与产业结构优化升级的空间关联性进行具体分析。其中,全局莫兰指数和局部莫兰指数的计算公式分别如式(4)和式(5)所示。

[Iq=i=1nj=1nWijXi-XXj-XS2i=1nj=1nWij] (4)

[Ip=Xi-XS2j=1nWijXj-X] (5)

其中:[S2]=[i=1n(Xi?X)n]为样本方差;[W]ij表示空间权重矩阵;Xi和Xj表示两个相邻省份的观测值;Iq的取值范围为[-1,1]。

3.1.3 空间计量模型构建

借鉴李苏等[24]的做法,构建空间计量模型,实证检验数字经济对产业结构优化升级的空间效应。该模型既可以弥补非空间面板模型忽略空间效应影响的不足,又可以避免空间溢出效应导致的内生性问题。具体模型设定如式(6)所示。

[lnisit=α1+ρWlnisit+γ1lndigit+σ1Wlndigit+λmControlsit+σmWControlsit+δi+εitεit=θWεit+μit] (6)

其中:被解释变量[is]表示产业结构优化升级情况;解释变量[dig]表示数字经济发展水平;[εit]和[μit]为误差项;[θ]为空间误差系数;[ρ]为空间自回归系数;[W]为30×30的3种空间权重矩阵,反映各单元之间的空间关系;[δ]代表个体固定效应;[i]代表省份;[t]代表时间;[γ1]表示数字经济影响本地区产业结构优化升级的直接效应;[σ1]表示数字经济对其他地区产业结构优化升级的空间溢出效应;[Controls]表示一系列控制变量;[λm]和[σm]分别为控制变量的回归系数和空间交互项弹性系数。当[θ]为0时,式(6)可表示为空间杜宾模型(SDM);当[θ]、[σ1]和[σm]均为0时,式(6)可表示为空间滞后模型(SAR);当[ρ]、[σ1]和[σm]均为0时,式(6)可表示为空间误差模型(SEM)。

3.1.4 中介效应模型构建

为了探究数字经济对产业结构优化升级的作用路径,借鉴蒋文超[25]、唐哲和魏修建[26]以及肖仁桥和肖阳[27]的中介效应检验方法进行分析。在式(6)的基础上引入中介变量,具体模型设定如式(7)—(8)所示。

[lnfinit=α1+ρWlnfinit+γ2lndigit+σ2Wlndigit+λmControlsit+σmWControlsit+δi+εit] (7)

[lnisit=α1+ρWlnisit+?1lnfinit+δ1Wlnfinit+γ3lndigit+σ3Wlndigit+λmControlsit+σmWControlsit+δi+εit] (8)

其中:金融发展[fin]为中介变量;[W]为30×30的经济距离权重矩阵;其余变量与前文定义一致。

3.2 变量选取

3.2.1 被解释变量:产业结构优化升级(is)

为了全面反映产业结构整体优化升级情况,参考刘和东和纪然[10]的做法,综合考虑产业结构高级化和产业结构合理化,并运用熵权法测算产业结构优化升级指数。

产业结构合理化指标借鉴于斌斌[28]的做法,采用泰尔指数的倒数进行测度,具体计算方法如式(9)所示。

[isur=1/TLi=1/m=13Yim/Yi*lnYim/Yi/Lim/Li] (9)

产业结构高级化指标借鉴袁航和朱承亮[29]的做法,采用第一、二、三产业的产值占比与各产业的劳动生产率加权积进行测度,具体计算方法如式(10)所示。

[isdh=m=13Yim/Yi*Yim/Lim,m=1,2,3] (10)

其中:[Yim]表示i地区m产业的产值;[Lim]表示i地区m产业的从业人员数;[Yim]/[Yi]表示i地区的产出结构,具体含义为i地区m产业的产值占i地区生产总值的比重;[Lim]/[Li]表示i地区的就业结构,具体含义为i地区m产业的从业人员数占该地区总从业人员数的比重;[Yim]/[Lim]表示i地区m产业的劳动生产率。

3.2.2 解释变量:数字经济发展水平([dig])

目前,国内外对数字经济发展水平的测算尚未形成统一的标准,多数文献采用单一的互联网用户数或电信、邮政业务量来测度,但这种方法难以体现数字经济所蕴含的多个维度及其本身的复杂性。因此,本文借鉴汤渌洋等[30]、彭十一等[31]和邓宗兵等[32]的做法,通过构建数字经济评价指标体系,并采用熵权法来测算数字经济发展综合指数。其中,汤渌洋等[30]将数字经济评价指标体系分为数字基础设施、数字创新能力、数字发展规模、数字技术应用等4个方面;彭十一等[31]将数字经济评价指标体系分为数字基础设施、数字产业发展和数字企业应用等3个方面;邓宗兵等[32]将数字经济评价指标体系分为数字基础设施、数字技术应用和数字产业规模等3个方面。综合上述研究,本文选择数字基础设施、数字创新能力、数字产业规模、数字技术应用等4个一级指标,并下设13个二级指标来构建数字经济发展水平评价指标体系,具体指标含义如表1所示。

3.2.3 中介变量:金融发展(fin)

借鉴孟望生等[33]的做法,采用金融机构人民币各项贷款余额占地区生产总值的比重来衡量金融发展水平。

3.2.4 控制变量

为缓解遗漏变量所产生的估计偏误问题,引入对产业结构优化升级可能产生影响的控制变量。参考陈永强和张昕钰[12]、葛和平和吴福象[34]、吴振华[35]以及罗军和邱海桐[36]的研究,同时结合本文的实际需要,选取外商投资水平(fdi)、就业水平([emp])、研发投入水平([rag])和教育投入水平([eil])等作为控制变量。其中:选取实际利用外商直接投资额来衡量外商投资水平;选取就业人数与年末总人口数的比值来衡量就业水平;选取规模以上工业企业R&D支出与地区生产总值的比值来衡量研发投入水平;选取科学事业费及教育事业费总和与地方财政一般预算内支出的比值来衡量教育投入水平。

3.3 数据来源

通过搜集数据发现,2013—2021年间的数据较为完整,缺失值较少,可以保证实证结果的准确性。因此,本文选取2013—2021年全国30个省份(不含西藏和港澳台地区)的面板数据进行实证分析。除数字普惠金融水平数据来源于《北京大学数字普惠金融指数》外,其他相关数据均来源于《中国统计年鉴》、中经网统计数据库以及国家统计局、国家知识产权局等的官方网站。为减少数据波动,对上述变量均做取对数处理,缺失值采用线性插值法补齐。

各变量的统计性描述结果如表2所示。

4 数字经济对产业结构优化升级的空间效应分析

4.1 空间自相关检验

4.1.1 全局空间关联性分析

为探究数字经济与产业结构优化升级的空间关联性,借助Stata 16.0软件,计算2013—2021年全局Morans I指数,结果如表3—5所示。在3种空间权重矩阵下,数字经济与产业结构优化升级的Morans I指数多数显著为正,表明2013—2021年我国30个省份的数字经济与产业结构优化升级具有正向空间自相关性[37],即数字经济和产业结构优化升级在地理空间分布上均呈现空间集聚特征。这为数字经济对产业结构优化升级的空间溢出效应研究奠定了基础。此外,总体上,产业结构优化升级表现出较强的空间集聚特征,且空间集聚程度呈波动下降趋势;数字经济的空间自相关性略低于产业结构优化升级的空间自相关性,但其空间集聚程度较高。

4.1.2 局部空间关联性分析

全局空间自相关检验只能识别全局空间依赖性,即在我国整体空间布局范围内,数字经济和产业结构优化升级是否具有空间自相关性,未能对各省份间数字经济和产业结构优化升级的集聚分布情况做进一步分析。而局部空间关联性分析则主要侧重于判断局部地区的空间关联性,能够得出具体的集聚类型及集聚区域位置,为探究局部地区间的空间集聚特征提供了量化支持[38]。为了探究数字经济和产业结构优化升级的局部空间关联性,基于经济距离空间权重矩阵,利用Stata 16.0软件绘制出2013年和2021年的莫兰指数散点图。其中:“高—高”和“低—低”集聚区域代表正向的空间自相关关系,表示该区域和邻近区域单元观测值属性相似度较高;“低—高”和“高—低”集聚区域代表负向的空间自相关关系,意味着该区域和相邻区域单元观测值属性不相似。

由图1和图2可知,数字经济和产业结构优化升级的集聚区域主要分布在“高—高”集聚区域和“低—低”集聚区域。由此可知,数字经济和产业结构优化升级均表现为正向的空间自相关性。数字经济发展水平和产业结构优化升级水平“高—高”集聚区域主要分布在北京、天津和长三角等发达地区,包括北京、天津、上海、浙江、江苏等省份;“低—低”集聚区域主要分布在西部和东北地区,包括黑龙江、吉林、青海、广西、甘肃、云南、新疆、辽宁等省份。这两种集聚类型的分化现象说明,我国数字经济发展水平和产业结构优化升级水平在地理分布上存在显著的东强西弱的区域差异性,这与我国经济发展水平由东向西呈阶梯状递减的空间格局基本一致。数字经济发展水平和产业结构优化升级水平“低—高”和“高—低”集聚区域分布的省份相对较少。其中,“低—高”集聚区域主要分布在中部地区,包括山西、江西和河南等省份。这些区域的数字经济发展水平和产业结构优化升级水平明显低于周边省份,故处于“低—高”集聚区域。“高—低”集聚区域主要包括广东、四川和陕西等省份,这些区域的数字经济发展水平和产业结构优化升级水平明显高于周边省份,故处于“高—低”集聚区域。

4.2 空间面板模型选择

根据前文的分析,数字经济和产业结构优化升级主要表现为正向的空间自相关性。因此,需要进一步探究数字经济对产业结构优化升级的空间效应。从空间滞后模型(SAR)、空间杜宾模型(SDM)和空间误差模型(SEM)等3种模型中选择一种合适的空间面板模型进行具体分析。基于地理距离权重矩阵、经济距离权重矩阵以及经济地理权重矩阵,分别进行LM、LR和Wald检验,对上述3种空间计量模型依次进行筛选。由表6可知,LM检验的结果均在1%的水平上显著,表明空间误差项和空间滞后项在测算数字经济对产业结构优化升级的空间效应过程中均发挥着不同程度的作用。由于空间杜宾模型涉及上述两种效应,初步选择空间杜宾模型(SDM)作为估计模型。进一步地,LR和Wald检验的结果均在10%的水平上显著,表明空间杜宾模型不能被弱化为另外两种空间计量模型。同时,经过SDM固定效应检验和豪斯曼检验得出,个体固定效应最优。基于此,本文最终采用个体固定效应下的空间杜宾模型进行空间效应分析。

4.3 空间杜宾模型的回归分析

4.3.1 空间回归结果分析

基于地理距离权重矩阵、经济距离权重矩阵以及经济地理权重矩阵,运用个体固定效应下的空间杜宾模型(SDM),分析数字经济对产业结构优化升级的空间效应。由表7可知,从总体上看,在3种空间权重矩阵下,数字经济(lndig)的系数均为正,且通过了1%水平的显著性检验,表明数字经济发展可以显著促进地区产业结构优化升级,假设H1得到初步验证;产业结构优化升级的空间自回归系数(Rho)均显著为正,说明本地区产业结构优化升级可以带动其他地区也实现产业结构优化升级。此外,为使回归结果更具稳健性,本文还运用了非空间面板固定效应模型进行再次检验。结果表明,数字经济的系数仍为正,且通过了1%水平的显著性检验,进一步验证了假设H1成立。

4.3.2 空间溢出效应分解

Elhorst[39]指出,在空间自回归系数(Rho)显著为正的情况下,空间回归结果不能全面反映空间效应,需要进行分解分析。因此,为进一步探究数字经济对产业结构优化升级的空间效应,借鉴Lesage和Pace[40]的做法,将空间效应分解为直接效应、间接效应和总效应等3种效应,并运用偏微分法进行计算分析,结果如表8所示。

从直接效应来看,在3种空间权重矩阵下,直接效应下的数字经济系数均显著为正,表明数字经济发展可以显著促进本地区产业结构优化升级,假设H1再次得到验证。一方面,数字经济可以依托互联网等数字平台,将数字信息和数字技术等数字创新要素,逐步渗透到传统产业的生产和交易等各个环节,提升传统产业的生产效率,推动传统产业向高水平方向发展;另一方面,数字经济发展带来的数字创新要素可以弱化产业边界,并通过智能化、网络化和信息化平台在各产业之间和产业内各部门之间流通,使资源得到合理配置,从而实现产业结构合理化。此外,直接效应在经济距离条件下的影响最大,经济地理条件下次之,地理距离条件下最小。这表明,在经济发展水平相近的地区间开展交流合作,可以促使数字经济释放出最大的活力,从而带动本地区实现产业结构优化升级。

从间接效应来看,在3种空间权重矩阵下,间接效应下的数字经济系数均显著为正,表明数字经济对其他地区的产业结构优化升级具有显著的正向空间溢出效应,假设H2得到验证。一方面,数字技术具有较强的外溢性,可以跨区域交流共享,进而对其他地区产生辐射效应;另一方面,其他地区可以通过学习效应吸收先进经验,完善自身的产业结构。具体而言,数字经济的正向空间溢出效应不仅能提高其他地区各产业的生产效率,推进产业结构高级化,还能使其他地区各产业合理利用现有资源,减少资源错配,促进产业之间协调发展,推进产业结构合理化。此外,间接效应在经济地理条件下的影响最大,地理距离条件下次之,经济距离条件下最小。这表明,在经济发展水平和地理距离都相近的地区,数字经济更易发挥空间溢出效应,从而带动其他地区实现产业结构优化升级。

从整体来看,除经济距离权重矩阵外,在地理距离和经济地理两种权重矩阵下,间接效应下的数字经济系数均明显大于直接效应下的数字经济系数。通过翻阅已有文献发现,有学者得出了与本文相同的结论[41-42]。究其原因:一方面,某地区的数字经济发展可以通过辐射效应和学习效应实现数字技术和知识的扩散与推广,从而发挥空间溢出效应,带动其他地区产业结构优化升级;另一方面,表7中产业结构优化升级的空间自回归系数(Rho)均显著为正,表明地区间的产业结构优化升级存在明显的正向依赖关系,即产业间的跨区域联系越来越紧密。某地区在自身产业结构优化升级的过程中,依托产业间的相互依赖性,推动邻近地区相关产业的生产效率和资源配置效率提升,进而实现产业结构优化升级。因此,在以上两种作用的叠加下,某地区数字经济发展对邻近地区产业结构优化升级产生了较大的推动作用。

4.4 稳健性和内生性检验

4.4.1 稳健性检验

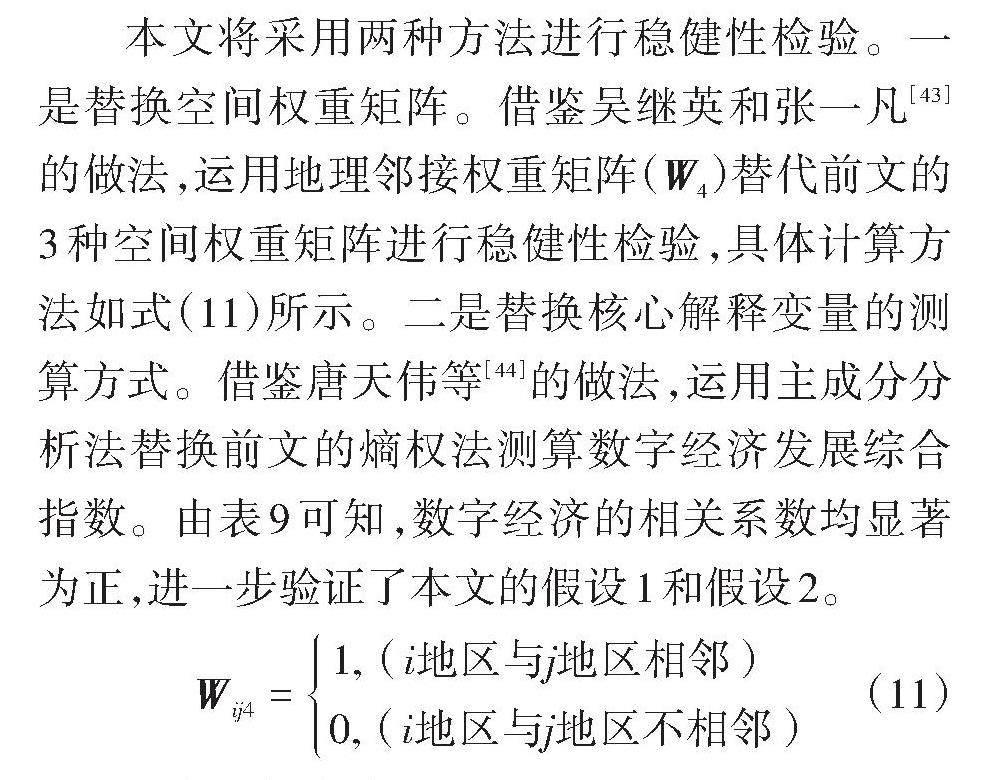

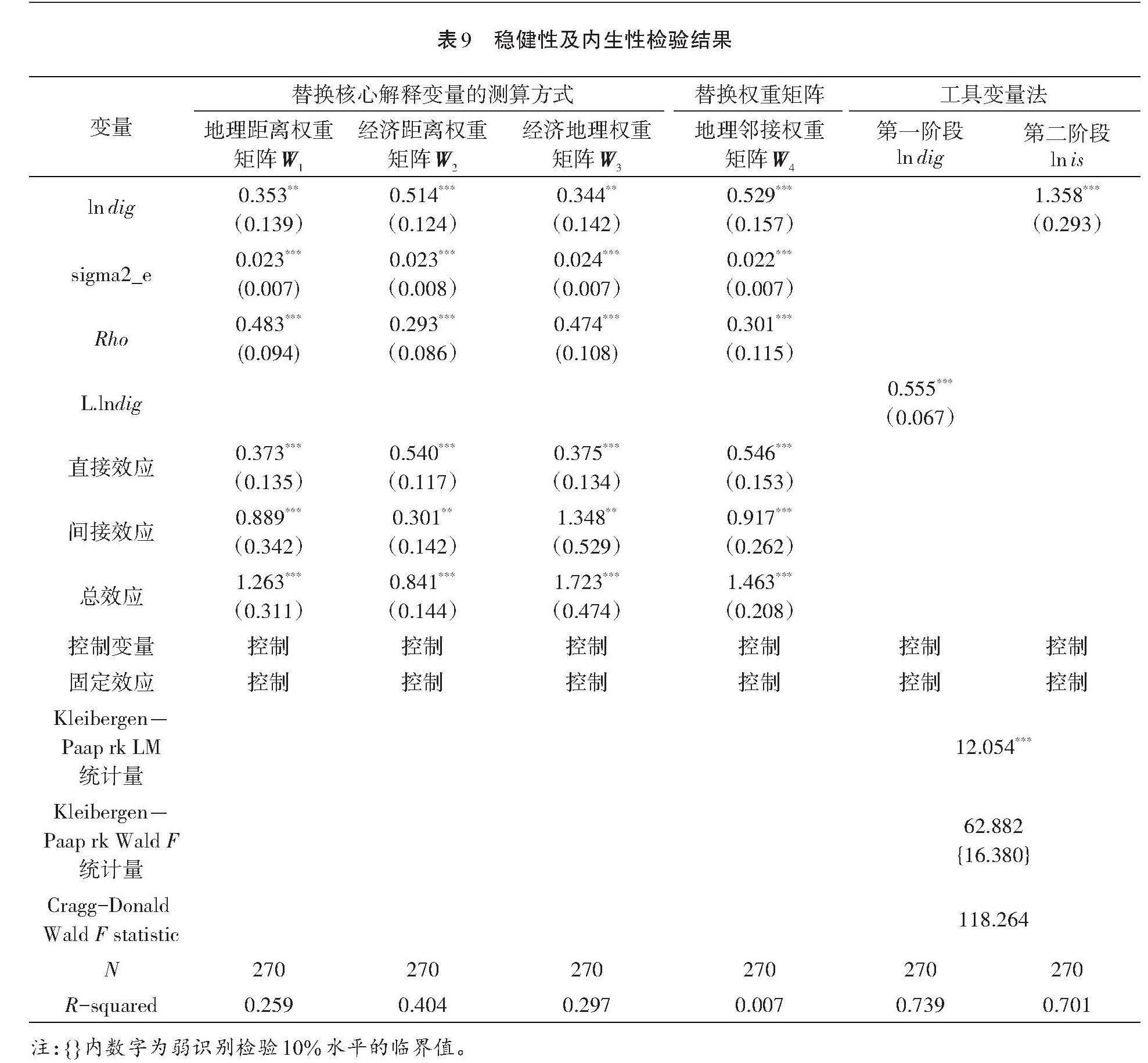

本文将采用两种方法进行稳健性检验。一是替换空间权重矩阵。借鉴吴继英和张一凡[43]的做法,运用地理邻接权重矩阵(W4)替代前文的3种空间权重矩阵进行稳健性检验,具体计算方法如式(11)所示。二是替换核心解释变量的测算方式。借鉴唐天伟等[44]的做法,运用主成分分析法替换前文的熵权法测算数字经济发展综合指数。由表9可知,数字经济的相关系数均显著为正,进一步验证了本文的假设1和假设2。

[Wij4=1, (i地区与j地区相邻) 0, (i地区与j地区不相邻)] (11)

4.4.2 内生性检验

数字经济发展可能会受到不可控因素的影响,与产业结构优化升级之间形成双向因果关系。针对这一现象,本文通过选取合适的数字经济工具变量,并采用2SLS法进行内生性检验,以避免可能出现的内生性问题。借鉴黄馨郁和李军军[45]、陈阿兴和张淑倩[46]以及王丹等[47]的做法,选取滞后一期的数字经济发展水平作为工具变量。一方面,上年度的数字经济发展水平对本年度的产业结构优化升级存在惯性作用,满足相关性要求;另一方面,本年度的产业结构优化升级不影响上年度的数字经济发展水平,满足排他性要求。

由表9中第一阶段的回归结果可知,工具变量L.lndig的系数显著为正,说明上年度的数字经济发展水平对本年度的数字经济发展水平具有推动作用;第二阶段的回归结果表明,在对数字经济发展的外生部分进行回归后,消除偏误的数字经济仍能正向促进产业结构优化升级,与空间回归结果基本一致,证明该实证结果具有较强的稳健性。此外,由Kleibergen-Paap rk LM的输出结果可知,LM显著为正,说明本文所选用的工具变量满足可识别性要求,通过了工具变量的有效性检验;由Kleibergen-Paap rk Wald F的输出结果可知,F统计量大于Stock-Yogo检验10%水平的临界值,且Cragg-Donald Wald F的输出结果再一次验证了不存在弱工具变量问题,即本文所选用的工具变量通过了弱工具变量检验,模型设置合理。

4.5 空间异质性分析

依据前文得出的数字经济发展的空间集聚情况,将我国30个省份划分为4类集聚区域,即数字经济发展水平“低—高”“高—低”“高—高”和“低—低”集聚区域。由于前两类集聚区域分布的省份相对较少,空间效应的实证结果不明显,因此,基于经济距离权重矩阵,仅对数字经济发展水平“高—高”和“低—低”集聚区域进行空间异质性分析,结果见表10。

从直接效应来看,与数字经济发展水平“低—低”集聚区域相比,“高—高”集聚区域的数字经济系数更大,表明该集聚区域的数字经济对本地区产业结构优化升级的推动力更大,促进效果更明显。其原因可能是:“高—高”集聚区域主要集中在北京、天津和长三角等发达地区,这些区域的数字基础设施较为完善、数字技术水平较高、数字经济发展速度快,对本地区产业结构优化升级的促进效果相对较大;而“低—低”集聚区域的大数据、物联网和云计算等技术应用尚未成熟,对本地区产业结构优化升级的促进效果相对较小。

从间接效应来看,与数字经济发展水平“高—高”集聚区域相比,“低—低”集聚区域的数字经济系数更大,表明该集聚区域的数字经济对其他地区产业结构优化升级的正向空间溢出效应更大。其原因可能是:我国数字经济发展存在明显的“数字鸿沟”,数字经济发展较快的区域对其他地区的数字创新资源具有更大的吸引力,加速了数字经济发展缓慢地区数字创新资源的流失,而资源的外溢有助于其他地区实现产业结构优化升级,因而数字经济发展缓慢地区的正向空间溢出效应相对较大[48]。

由此可以看出,数字经济对产业结构优化升级的空间效应存在异质性,假设H3得到验证。

4.6 中介效应分析

为了进一步探究金融发展在数字经济推动产业结构优化升级过程中的传导作用,构建中介效应模型进行实证检验,结果见表11。首先,在未加入金融发展变量前,模型(2)、(4)、(6)中数字经济对产业结构优化升级、产业结构合理化、产业结构高级化的影响系数均显著为正,再次验证了假设1。其次,检验数字经济对金融发展的影响。模型(1)中数字经济对金融发展的影响系数显著为正,表明数字经济显著推动了金融发展。最后,加入金融发展变量后,模型(3)、(5)、(7)中数字经济和金融发展对产业结构优化升级、产业结构合理化、产业结构高级化的影响系数同样均显著为正,说明金融发展在数字经济促进产业结构优化升级的过程中起到了部分中介作用,假设H4得到验证。这表明,我国数字经济与金融市场的融合,带动了数字金融的发展,而数字金融可以有效地配置资金,有助于产业结构优化升级。

此外,运用温忠麟和叶宝娟[49]的中介效应分解公式进行测算,得出金融发展在数字经济与产业结构合理化、产业结构高级化之间的中介效应占总效应的比重分别为24.21%、13.68%,表明金融发展在数字经济促进产业结构优化升级的过程中,对产业结构合理化的中介效应相对较强。这可能是因为金融发展有助于加大金融资源的直接投入,而产业结构合理化是资源投入与产业发展逐渐同步的过程,所以金融发展对产业结构优化升级的中介效应会优先体现为产业结构合理化[50]。

5 研究结论与对策建议

5.1 研究结论

数字经济的快速发展为产业结构优化升级提供了新动力。本文基于2013—2021年省级面板数据,运用熵值法测算数字经济指数和产业结构优化升级指数,并运用空间杜宾模型进行实证检验,主要得出以下结论。

第一,空间自相关检验结果表明,我国省域间数字经济和产业结构优化升级均具有显著的空间集聚性,且二者在空间分布上具有相同的空间集聚状况。其中,北京、天津和长三角地区主要表现为“高—高”集聚特征,而西部地区和东北地区则表现为“低—低”集聚特征。

第二,空间回归和溢出效应分解结果表明,在3种空间权重矩阵下,数字经济发展不仅能有效推动本地区产业结构优化升级,还可以发挥正向的空间溢出效应,显著带动其他地区产业结构优化升级,且这一结论在经过了一系列严格的稳健性检验、内生性检验后仍然成立。进一步地,通过比较3种空间权重矩阵下的空间效应可知,经济距离是影响数字经济直接效应发挥的主要因素,经济地理是影响数字经济正向空间溢出效应发挥的主要因素。

第三,空间异质性结果表明,在数字经济发展水平“高—高”集聚区域和“低—低”集聚区域,数字经济对产业结构优化升级的空间效应存在差异。数字经济发展较快的“高—高”集聚区域更能显著带动本地区产业结构优化升级,而数字经济发展缓慢的“低—低”集聚区域更有助于邻近地区产业结构优化升级。

第四,中介效应检验结果表明,在数字经济推动产业结构优化升级的过程中,金融发展起到了部分中介作用,即金融发展是数字经济促进产业结构优化升级的重要作用机制。

5.2 对策建议

依据前文分析,各地区应积极发挥数字经济的正向空间溢出效应,调整产业结构空间布局,以实现产业结构全面优化升级。据此,本文提出以下对策建议。

第一,积极完善数字基础设施建设,为数字经济快速发展创造前提条件。首先,要为数字基础设施建设提供充足的资金支持。各地区要以《数字中国建设整体布局规划》等国家政策文件的发布为契机,积极争取国家财政资金支持;同时,还应积极拓宽数字基础设施建设的融资渠道,激励各类社会资本参与其中。其次,各地区应顺应新一代信息技术革命的潮流,大力推进互联网宽带全覆盖,大范围铺设光缆通信设施,并以数字化场景应用为导向,加快数据中心、物联网、5G等数字基础设施的建设,以完善的数字基础设施建设体系支撑数字经济发展。

第二,因地制宜推进数字经济发展,实现产业结构全面优化升级。目前,我国各地区数字经济发展水平存在明显差异,应采取差别化的发展战略,推动数字经济均衡发展。对于数字经济发展水平较高的地区,应积极发挥模范带头作用,集聚数字创新要素,建设具有全国影响力的数字经济发展中心,以获取更多的数字红利;对于数字经济发展水平较低的地区,需要强化自身优势,补齐数字经济发展短板。一是政府主管部门应加强统筹规划,从战略层面对数字经济发展水平较低的地区给予政策性倾斜。根据当地的区位特征和经济发展情况,有针对性地制定有助于推动该地区数字经济发展的政策规划,以吸引更多的数字创新资源流入,从而确保数字经济促进产业结构优化升级效用的发挥。二是各地区应抓住数字经济发展的机遇,利用数字技术提升生产效率和资源配置效率,并结合自身的产业优势和资源优势,着力打造特色产业示范区,形成具有区域特色的产业发展新模式,逐步带动本地区产业向高水平方向发展。

第三,各地区还应注重数字经济对金融发展的促进作用。一是要加大对金融机构数字技术应用的支持力度,积极推广人工智能、大数据、区块链等前沿技术,通过建设先进的数字化金融服务平台,提升金融服务效率,优化金融服务体验,使企业融资过程更加高效,进而推动地区产业结构优化升级。二是要探索供应链金融、产业链金融等金融模式,推进产业链上下游企业之间的合作与协同,通过金融服务的衔接和支持,优化产业链布局,推动各地区产业结构优化升级。三是要制定相应的金融政策,规范金融市场秩序,加强对新兴产业的金融监管和风险防范,保障金融市场的稳健运行和各产业健康发展,从而为产业结构优化升级提供良好的金融环境。

第四,充分发挥数字经济的空间溢出效应,为产业结构优化升级提供持续性动力。经济地理因素是数字经济发展促进其他地区产业结构优化升级的主要影响因素,因此,要充分把握数字经济的空间溢出特点,利用数字经济打破地理距离及经济发展不平衡的约束,使信息交流和资源共享更加顺畅,从而最大限度地发挥其对产业结构优化升级的促进作用。首先,各地区应积极消除数字创新要素流动的体制性障碍,通过“废、立、改”的手段完善相关配套政策,破除因地区监管制度不同而产生的区域壁垒,降低地区间合作交流和资源共享的成本,拓宽人才、技术和知识资源的扩散范围,充分发挥数字经济的空间溢出效应,以带动邻近地区实现产业结构优化升级。其次,各地区应积极释放数字经济新动能,利用数字经济的渗透性打破地区间的“数字壁垒”和“信息孤岛”,通过数据流带动资金流、人才流和技术流,实现数字创新要素的跨时空线上传递,催生出新的生产方式和商业服务模式,进而实现产业结构优化升级。最后,各地区还应增强自身的溢出承接能力,适当平衡地区数字创新资源的引入和流出,实现数字创新资源的良性循环,以促进各地区产业结构全面优化升级。

参考文献:

[1] 习近平.不断做强做优做大中国数字经济[J].求是,2022(2):4-8.

[2] 中国信通院.中国数字经济发展研究报告[EB/OL].(2023-04-27)[2024-03-20].http://www.caict.ac.cn.

[3] 陈小辉,张红伟,吴永超.数字经济如何影响产业结构水平?[J].证券市场导报,2020(7):20-29.

[4] 陈晓东,杨晓霞.数字经济发展对产业结构升级的影响:基于灰关联熵与耗散结构理论的研究[J].改革,2021(3):26-39.

[5] 纪园园,朱平芳.数字经济赋能产业结构升级:需求牵引和供给优化[J].学术月刊,2022,54(4):63-77.

[6] 方湖柳,潘娴,马九杰.数字技术对长三角产业结构升级的影响研究[J].浙江社会科学,2022(4):25-35,156-157.

[7] 周明生,谢金雨.数字经济发展对长三角产业结构优化的空间效应[J].上海商学院学报,2022,23(5):17-34.

[8] 孙勇,张思慧,赵腾宇,等.数字技术创新对产业结构升级的影响及其空间效应:以长江经济带为例[J].软科学,2022,36(10):9-16.

[9] 韩健,李江宇.数字经济发展对产业结构升级的影响机制研究[J].统计与信息论坛,2022,37(7):13-25.

[10] 刘和东,纪然.数字经济促进产业结构升级的机制与效应研究[J].科技进步与对策,2023,40(1):61-70.

[11] 方岚.数字技术如何赋能产业结构升级:异质性分析与机制检验[J].云南财经大学学报,2022,38(12):33-47.

[12] 陈永强,张昕钰.数字经济发展对地区产业结构优化的影响机制:基于2011—2019年省级面板数据的实证分析[J].财经论丛,2023(4):14-23.

[13] 成佳宇.数字经济发展对产业结构优化升级的影响研究[D].太原:山西财经大学,2023.

[14] SCHUMPETER J A.The theory of economic development:an inquiry into profits,capital,credit,interest,and the business cycle[M].New York:Oxford University Press,1961.

[15] 卫平,古燚.数字经济对产业结构升级的影响研究:基于创新产出角度的分析[J].工业技术经济,2022,41(6):3-9.

[16] 肖雁飞,张宝俪,廖双红.数字经济对产业结构升级的影响研究:基于异质性人力资本视角[J].商学研究,2023,30(3):19-31.

[17] 周升起,张梓琳.数字经济发展推动全球产业结构升级了吗?[J].重庆理工大学学报(社会科学),2023,37(12):63-78.

[18] MARTIN R,SUNLEY P. Slow convergence?The new endogenous growth theory and regional development[J].Economic Geography,1998,74(3):201-227.

[19] 李少芳.数字金融对产业结构升级的影响研究[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2023.

[20] 马晓君,李艺婵,傅治,等.空间效应视角下数字经济对产业结构升级的影响[J].统计与信息论坛,2022,37(11):14-25.

[21] 龙莹,李长乐.数字经济对就业结构的影响:基于空间杜宾模型的实证研究[J].成都理工大学学报(社会科学版),2023,31(1):70-81.

[22] 张桅,胡艳.长三角地区人力资本对经济增长的作用机制研究:基于创新中介效应检验[J].安徽大学学报(哲学社科学版),2021,45(1):124-136.

[23] FINGLETON B,GALLO J L.Estimating spatial models with endogenous variables,a spatial lag and spatially dependent disturbances:finite sample properties[J].Papers in Regional Science,2008,87(3):319-339.

[24] 李苏,郭远通,司宝静.绿色金融助推乡村振兴的实现机制研究:基于空间溢出效应与门槛效应的经验分析[J].林业经济,2023,45(5):53-74.

[25] 蒋文超.数字经济赋能共同富裕:空间效应与作用机制[J].浙江金融,2023(7):26-40.

[26] 唐哲,魏修建.产业结构升级对绿色经济增长的空间溢出效应检验[J].统计与决策,2024,40(1):114-118.

[27] 肖仁桥,肖阳.数字金融对碳回弹的影响及其空间溢出效应[J].西安财经大学学报,2024,37(3):38-54.

[28] 于斌斌.产业结构调整与生产率提升的经济增长效应:基于中国城市动态空间面板模型的分析[J].中国工业经济,2015,32(12):83-98.

[29] 袁航,朱承亮.创新属性、制度质量与中国产业结构转型升级[J].科学学研究,2019,37(10):1881-1891,1901.

[30] 汤渌洋,鲁邦克,邢茂源,等.中国数字经济发展水平测度及动态演变分析[J].数理统计与管理,2023,42(5):869-882.

[31] 彭十一,俞雅静,赵琪琪.数字经济对城乡融合发展的作用机制与空间效应:基于空间杜宾模型的实证分析[J/OL].世界地理研究,2024:1-17[2024-04-19].https://kns-cnki-net.webvpn.hueb.edu.cn/kcms/detail/31.1626.P.20240417.1114.002.html.

[32] 邓宗兵,肖沁霖,王炬,等.中国数字经济与绿色发展耦合协调的时空特征及驱动机制[J].地理学报,2024,79(4):971-990.

[33] 孟望生,杜子欣,张扬.数字经济发展对服务业结构升级的影响:基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].开发研究,2023(1):77-87.

[34] 葛和平,吴福象.数字经济赋能经济高质量发展:理论机制与经验证据[J].南京社会科学,2021(1):24-33.

[35] 吴振华.技术创新影响产业结构优化的门槛效应研究[J].中国科技论坛,2021(4):1-11.

[36] 罗军,邱海桐.城市数字经济驱动制造业绿色发展的空间效应[J].经济地理,2022,42(12):13-22.

[37] 孟维福,张高明,赵凤扬.数字经济赋能乡村振兴:影响机制和空间效应[J].财经问题研究,2023(3):32-44.

[38] 李豫新,水远远.外商直接投资对中国产业结构转型升级的影响:基于空间溢出视角[J].技术经济与管理研究,2023(8):99-105.

[39] ELHORST J P. Matlab software for spatial panels[J].International Regional Science Review,2012,37(3):389-405.

[40] LESAGE J P,PACE R K.Introduction to spatial econometrics[M].New York:Chapman and Hall/CRC,2009.

[41] 张一凡,李琪,吴继英.数字经济驱动产业结构升级的空间效应:兼论数字经济与实体经济融合的中介作用[J].科技与经济,2022,35(6):101-105.

[42] 田红,袁毅阳.数字经济对产业结构优化升级的影响研究:基于中国省级面板数据的实证检验[J].浙江金融,2022(10):53-64,29.

[43] 吴继英,张一凡.数字经济空间分布格局、溢出效应与产业结构升级[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022,36(7):42-55.

[44] 唐天伟,刘文宇,江晓婧.数字经济发展对我国地方政府公共服务效率提升的影响[J].中国软科学,2022(12):176-186.

[45] 黄馨郁,李军军.“双碳”背景下数字经济发展水平的碳减排效应研究[J/OL].兰州财经大学学报,2024:1-15[2024-04-07].https://kns-cnki-net.webvpn.hueb.edu.cn/kcms/detail/62.1213.F.20240318.1857.046.html.

[46] 陈阿兴,张淑倩.数字经济对现代化产业体系建设的影响研究[J/OL].重庆理工大学学报(社会科学),2024:1-15[2024-04-07].https://kns-cnki-net.webvpn.hueb.edu.cn/kcms/detail/50.1205.T.20240319.1741.006.html.

[47] 王丹,惠宁,许潇丹.数字经济驱动中国传统产业创新发展研究[J].统计与信息论坛,2024,39(3):29-39.

[48] 李慧泉,简兆权,毛世平.数字经济赋能高质量发展:内在机制与中国经验[J].经济问题探索,2023(8):117-131.

[49] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[50] 陈静怡.长三角地区数字经济对产业结构优化升级的影响研究[D].蚌埠:安徽财经大学,2023.

Research on the Influence of Digital Economy on Industrial Structure Optimization and Upgrading from the Perspective of Spatial Effect

Guo Na1,2, Xing Yuna1

(1.School of Business, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang 050061, China; 2.Modern Business Service Research Center, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang 050061, China)

Abstract: As a new type of economic form, digital economy has the characteristics of wide coverage, strong innovation, increasing marginal benefits and strong permeability, giving rise to many new industries, new modes and new demands, which can comprehensively optimize China's industrial chain, industrial efficiency and production quality, and is an important driving force to promote the optimization and upgrading of the industrial structure. Therefore, exploring the impact of the digital economy on the optimization and upgrading of the industrial structure has certain practical significance for promoting the high-quality development of China's economy. By combing the relevant studies on digital economy and industrial structure optimization and upgrading, this study conducts a theoretical analysis of the spatial effect and internal mechanism of digital economy to promote industrial structure optimization and upgrading. Based on the panel data of 30 provinces nationwide from 2013—2021, the entropy method is used to measure China's digital economy index and industrial structure optimization and upgrading index. The spatial Durbin model is constructed based on the three spatial weight matrices of geographic distance, economic distance and economic geography to empirically analyse the spatial effect and spatial mechanism of the digital economy development on the optimization and upgrading of industrial structure. The results show that:①China's digital economy development and industrial structure optimization and upgrading have significant spatial agglomeration characteristics, with Beijing-Tianjin and Yangtze River Delta regions showing "high-high" agglomeration characteristics, while western and northeastern regions showing "low-low" agglomeration characteristics.②As a whole, under the three spatial weight matrices, digital economy development has spatial effects on the optimization and upgrading of industrial structure, and the economic distance factor is the main influencing factor for digital economy development to promote the optimization and upgrading of industrial structure in this region, while the economic geography factor is the main influencing factor for digital economy development to promote the optimization and upgrading of industrial structure in other regions.③From the perspective of spatial heterogeneity, there are differences in the spatial effects of digital economy on the optimization and upgrading of industrial structure in the "high-high" agglomeration areas and "low-low" agglomeration areas of the digital economy development level.④From the analysis of intermediary effect, financial development is an important influence mechanism of digital economy to promote the optimization and upgrading of industrial structure. Accordingly, this study proposes to actively improve the construction of digital infrastructure, promote the comprehensive development of digital economy according to local conditions, promote the role of digital economy in the promotion of financial development, and actively give play to the spatial spillover effect of digital economy and other countermeasures, with a view to promoting the optimization and upgrading of industrial structure and achieving high-quality economic development.

Key words: digital economy; industrial structure; optimization and upgrading; spatial Durbin model; spatial spillover effect

(栏目编辑:朱可染)