美国大学抗议,改变了什么

贺一

2024年4月29日,美国纽约,哥伦比亚大学校园内的“加沙团结营地”

当地时间4月30日晚,直升机开始在美国纽约市哥伦比亚大学的上方盘旋,数不清的亲巴勒斯坦抗议者在校园内齐声高喊着:“人民团结起来,我们永不畏惧!”

不到两周时间,哥伦比亚大学校长米努什·沙菲克,就再次请求纽约警察进入校园,目标是对被示威者占领的校内建筑—汉密尔顿大厅进行清场。

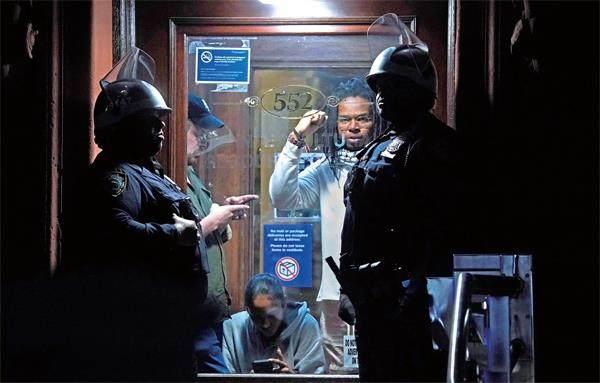

美媒现场直播画面显示,当晚,数百名警察涌入校园,不少人穿着防暴装备,手持警棍。21时30分,几十名戴着防暴头盔的警察借助非军用装甲车,通过二楼的窗户,进入汉密尔顿大厅,逮捕了里面的示威者。现场的气氛也在这时达到高潮,抗议者齐声大喊着“shame on you”(可耻)。

不到一个小时,现场局势被控制住。事情结束得如此迅速,警方的威慑战略初见成效。

目前,纽约警方仍未公布具体有多少人被捕,但直播画面显示,在114大街的校门口处,大约停了五辆用来装载被捕者的公交车。

应哥大校长要求,校内将保持警力至5月17日。

当东海岸的抗议运动还不知走向何种结局时,位于西海岸的加州大学洛杉矶分校也遇到了自己的麻烦。5月1日凌晨,亲巴勒斯坦的抗议学生和反抗议者发生暴力冲突,起因是一群反抗议人士试图拆除一个亲巴营地的围墙。

对此,洛杉矶警察局表示,因发生多起暴力行为,警方应校方要求,进入校园以协助恢复秩序,警察快速涌向抗议营地,拆掉了胶合板、铁栅栏和帐篷等。

也是在同一天,北卡罗来纳大学教堂山分校、耶鲁大学和康涅狄格大学等高校的抗议营地,都遭到了清理。

然而,眼下,美国还有四十多所大学的营地抗议运动,仍在继续。

“从河到海”

哥大之所以成为全美高校学生抗议的焦点,源于4月17日的营地行动。

4月16日,美国众议院以“377-44-1”的票数通过决议,声明“从河流到海洋,巴勒斯坦将获得自由”是一句反犹主义口号。

这句简化成“从河到海”的争议口号,早于1964年就被巴解组织提出,自去年战争爆发以来,在社交媒体广为流传,被大量印在旗帜和衣服之上。对于一些人来说,这句话预示着一个不存在犹太国家的愿景,但对于支持巴勒斯坦的人,他们只是呼吁平等、自由以及和平。

与此同时,哥大校长内马特·沙菲克(Nemat Shafik)也在这一天出席国会听证会。会上,她向议员们否认哥大是反犹主义温床,并保证,如果哥大师生有反犹主义言行,就会被开除。

这无疑是加剧了亲巴勒斯坦人士的不满,于是,4月17日这天, 声援巴勒斯坦的学生团体哥伦比亚大学种族隔离撤资组织(CUAD),便在校园内建立“加沙团结营地”,要求结束哥伦比亚大学对种族灭绝的同谋行为。

“公开账目,撤离资产,誓不罢休,绝不妥协”,是抗议行动中最为流行的口号之一。学生的核心诉求,是要求哥大披露其财务投资,特别是跟以色列有关的投资活动,同时呼吁切断与以色列相关的经济活动。

CUAD列出了一份符合其撤资标准的公司名单,谷歌母公司Alphabet、亚马逊和微软等美国公司位列其中,该团体给出的说法是,这些公司为以色列政府及军队提供云服务,而“它们所服务的政府,正在实施种族灭绝”。

抗议持续到第二天,校长沙菲克以示威运动有违学校政策为由,请求纽约警察局进入校园,驱散抗议者,并清除抗议者搭建的营地。

在这一过程中,共有108名抗议者被逮捕。哥大校方表示,这些学生将受到停课处分。

校方请求警察介入的做法,无疑是给原本就热火朝天的抗议运动浇上了一桶热油。在几天时间内,美国多所高校,包括纽约大学、耶鲁大学、哈佛大学以及埃默里大学等,开始声援哥大学生的营地行动。

4月27日,哥大发布声明表示,大学管理人员跟抗议学生进行了谈判,在当时,这已经算得上是一个积极信号。但没人能想到,哥伦比亚大学的事态进展会再次急转直下。

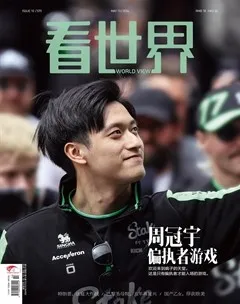

哥大校长内马特·沙菲克

2024年4月30日,美国纽约,警察封锁汉密尔顿大厅进行清场

学生的核心诉求,是要求哥大披露其财务投资,同时呼吁切断与以色列相关的经济活动。

占楼行动

两天后的4月29日,一封来自校长办公室的警告邮件,发送给了全体学生,要求参与亲巴勒斯坦抗议的学生,必须于当天下午2时离开营地,否则将面临学校的纪律处分。

这显然不是抗议学生想要的答案,营地气氛立时变得不再平静。

当天下午2时左右,校园内的学生开始了更大规模示威运动,事态进一步发酵,直到发起占楼行动。

4月30日12时30分,抗议者宣布占领校内南草坪附近的一栋大楼—汉密尔顿大厅,并在二楼的露台处垂下了一面印着“Hind's Hall”(辛德大厅)字样的白底横幅,以纪念逝去的加沙女孩,辛德·拉贾布(Hind Rajab)。

今年1月29日,6岁的辛德与家人在加沙城遭到炮火袭击,6名亲人都已死亡,她被困在车内,呼救了3小时,电话中,她对调度员说了最后一句话:“我好害怕,请来吧。快来救我。求你了,你能来吗?”然后就断开了联系。12天后,巴勒斯坦红新月会才找到她已经腐臭的遗体。作为加沙卫生部所称的1.45万名死亡儿童中的一个,辛德引发了国际舆论的广泛批评和反弹。

如今,亲巴抗议者占领这栋建筑,有着强烈的象征意义。毕竟这栋楼勾连了美国历史上诸多抗议运动。上世纪六七十年代,哥大学生就数次在这里举行反对美国介入越战的抗议;在1985年反种族隔离抗议运动中,抗议学生占领这里超过一星期,并将其改名为“曼德拉大厅”。

回到当下,占楼后,有抗议者从露台处探出身子向外喊话—“我们不会离开,直到哥伦比亚大学满足我们的每一个要求。”

当然,自4月17日营地运动发酵之后,学生的要求又添上了几条—撤销对抗议学生的任何指控,以及将警察从学校撤出。

紧接着,哥伦比亚大学在一份声明中表示,该建筑遭到“破坏和封锁”,管理人员“别无选择”,只能在两周内第二次请求警察“清场”。

凌晨6点,纽约警察全线封锁了哥伦比亚大学校园;当日下午,百老汇大街也开始受到警察管制。

当时,人们还不知道接下来事态会如何发酵,直到发生了文章开头的对抗,这场抗议行动也达到了高潮。这时,距离哥伦比亚大学上次经历的历史性时刻,才过去不到两周的时间。

校园成为战场

哥大校长4月18日直接请求警察进校园清场,可以说是美国高校失控的导火索。

在这一行动后,各地警察介入校园抗议运动的次数迅速增加。据媒体统计,目前已有2000多名抗议者在美国校园被拘留。

正在南加大传媒学院读书的Aria,在4月24日意外卷入了亲巴勒斯坦抗议运动中。当时的她,本来是在给自己的朋友拍摄毕业照。

“我当时并没有直接参与其中,只是想录制一些视频。从我当时的感受来看,大家抗议的情绪没有很激动,但警察出现的时候,我明显感到气氛不一样了。”

Aria说,虽然她当时很想留下来,但国际生的身份让她不得不谨慎行事,也是在离开现场后,她才知道警察对学生使用了橡胶子弹。

如今,在全世界人民关注的美国校园内,不管是参与者,还是旁观者,学生的身份已经被赋予上一层政治寓意—校园俨然变成了另一种形式的战场。

在这场校园“战争”中,学生与管理者构成了社会运动中最明显的二元对抗关系,同时这也是两种行为逻辑和价值排序的对抗。

然而讽刺的是,传统教育中让学生引以为傲的价值理念,却受到了来自宣扬同一套价值理念的掌权者的镇压。这不仅让学生迷茫,更让他们愤怒。

对此,联合国巴勒斯坦问题特别报告员弗朗西斯卡·阿尔巴内塞在社交媒体X上发文称:“当西方的教育机构和政府打压那些被誉为西方社会根基的自由与权利时,他们又向年轻一代传授了什么?”—传授了政策文本与实践、政治现实与想象之间存在着巨大鸿沟。

任何反对以色列的运动,都有可能很快被贴上反犹主义的标签。

2024年4月22日,纽约大学的亲巴勒斯坦学生和教师在举行反以示威

但其中也存在一些例外。

4月22日,当纽约大学的“加沙团结营地”被纽约市警察局(NYPD)包围,警察开始采取行动清除营地和逮捕示威者时,教师们与学生一起,手拉手围成圈以保护学生,并对警方的行动表示抗议。

当哥大校长4月29日向学生下达“最后通牒”时,哥大抗议者扎营的聚集地西草坪(West lawn)的入口处,挤满了十几名身穿黄色和橙色安全背心的教职员工。其中有一些人表示,他们计划在此过夜,以确保学生的抗议权利得到尊重。

哈佛大学的科学史讲师、前研究生会组织者埃里克·贝克(Erik Baker)在参与哈佛营地集会时发表了这样一篇演讲。

在他看来,“美国大学通过将学生的抗议运动融入自我陶醉的进步叙事中,掩盖了学生当时抗议的问题至今仍未得到解决的事实,这反过来又为现在镇压抗议运动提供了借口,仿佛说着:难道你不知道我们今天在这些问题上做得更好了吗?”

当下,无论是对于校长“保护学生”的质疑,还是未有实际数据的对“犹太资本”影响的猜测,实际上都忽视了本质的问题,即问题始终没有被解决。

危险的模糊性

事实上,自2023年10月7日哈马斯突袭以色列后,美国高校很多学生组织便开始发起支持巴勒斯坦的集会和示威,表达对巴勒斯坦人民遭受苦难的同情,也是对美国政府支持以色列提出不满。

与此同时,随着巴以冲突愈演愈烈,加沙地带局势迅速恶化,校内抗议运动开始扩大化,校门外亲巴勒斯坦抗议者也在逐渐增多。

这场冲突,根植于一种危险的模糊性—目前在美国国内,关于反犹主义(敌视犹太人民)、反犹太复国主义(反对犹太民族主义政治运动)和“反以色列政府”的定义缺乏共识。

即便许多支持巴勒斯坦权利的倡导者严厉谴责反犹主义,并努力在反犹太复国主义和反犹太主义进行区分,但一旦出现模糊两者界限的事件,任何反对以色列的运动,都有可能很快被贴上反犹主义的标签。

更为重要的是,在美国国内存在着强烈支持以色列的政治和社会力量。

自巴以战争爆发以来,美国国会和一些州政府都对大学校园内的亲巴勒斯坦运动进行了调查和批评。在一定程度上,这是在回应来自政界人物和以色列支持者的压力。

2024年4月25日,美国亚特兰大,一名埃默里大学的抗议者被捕

大规模的校园抗议活动,可能会影响拜登的总统选举。

其中,最为突出的是共和党多次举行针对大学校长,旨在调查美国校园中“反犹主义”运动的听证会。因在国会听证会上没有直接回答有关反犹主义的相关问题,哈佛大学校长和宾夕法尼亚大学校长遭到了美国白宫、两党议员等各方的猛烈批评,并于去年12月双双辞职。

这样的结果,不可避免地加剧了校园抗议运动的政治敏感性。但学校管理者需要承受的压力,不仅是这些。

从表面上看,他们承受的是两种压力。

一方面,是如何回应两种相互冲突的校内诉求:亲以色列的学生和教职员工,批评大学在保障他们安全的方面做得不够;亲巴勒斯坦的抗议者则指责大学没有有力地保障他们的言论自由。

另一方面,则是如何回应美国两党共同给予的政治压力。支持以色列是国家层面的政治决定,同时,犹太裔美国人也是美国两党政治献金的重要提供者。这样的现实,也引向了潜在层面的压力—来自强大校友会的压力。

美国诸多常春藤名校都是私立大学,通常享有庞大的校友基金会,以确保学校有足够的资金开展各类昂贵的活动。在这些校友基金会中,犹太裔美国人以及与犹太社区有紧密联系的资本力量是重要的构成部分。这并不意外,因为犹太裔美国人一直在美国高等教育的发展历史中扮演着重要的角色。

美国亿万富翁、新英格兰爱国者队老板克拉夫特称,他正在考虑撤回对哥伦比亚大学的捐赠。在他眼中,他已经对这所常春藤联盟名校保护犹太学生的能力失去了信心,并“对校园和全美各地持续增长的仇恨深感悲痛”。

在2000年,他曾一气捐赠了1150万美元,资助哥大创建了卡夫犹太学生生活中心。

此外,欧米茄家族办公室董事长兼首席执行官库珀曼,富商布拉瓦尼克,也在思考是否要撤回对哥大的捐款。

无足轻重的学生,还是关乎学校发展甚至存亡的金主,孰轻孰重,在政治敏锐极高的校长沙菲克看来,似乎一目了然。

众议院议长迈克·约翰逊

拜登不能视而不见

另一边,美国两党也在思考如何使本党利益最大化。

随着11月大选将近,亲巴勒斯坦抗议活动和反犹太主义的话题,也必然成为政客们的政治砝码,被反复操控。

众议院议长迈克·约翰逊上周访问了哥伦比亚大学时,指责民主党发动了他所谓的“无法无天和混乱”。在他针对营地抗议运动发表的诸多观点中,“耻辱”“可耻”“恶毒”等字眼时常出现。

由共和党主导的众议院,急于将大众的关注焦点—特朗普封口费审判案中调转开。目前,他们已经开始领导新一轮的反犹主义调查,据悉,至少有四个共和党委员会主席正在调查学生领导的示威活动。果然,就在5月1日,众议院以320比91的投票,通过了“反犹太主义意识法案”,以打击大学校园的反犹太主义行为。

民主党这边,不少议员一开始就将此类运动定义为“反犹主义”。支持学生的议员寥寥无几,桑德斯是目前唯一个发言谴责内塔尼亚胡的参议员,并多次明确表达营地抗议运动不是“反犹主义”。

正在谋求连任的拜登,立场相对取巧一些。营地抗议行动发酵时,他就谴责了哥伦比亚大学的抗议,并表示“针对犹太人的骚扰和暴力言论”是“公然的反犹主义”,并连带着“谴责”了一下“那些不明白巴勒斯坦人处境的人”。

随着事态发酵,在4月27日,国务卿布林肯的态度开始缓和,称营地抗议运动是美国民主的“标志”,但在当时,他将更多的时间放在了批评学生们对哈马斯“保持沉默”,并敦促哈马斯接受以色列“慷慨的停战协议”。

也许拜登政府希望利用自己看似模棱两可的态度,实现“既要又要”,但对于旗帜鲜明的抗议学生来说,这无疑是一种幻想。要知道,最先加入营地抗议运动的多所学校,都处在标准的“蓝州”,其中的哥伦比亚大学更是有着“Ivy activist”的非正式称号。这意味着,很多学生落在了政治光谱中比民主党建制派更偏左的位置。

目前,不少学生已在接受采访时表示,自己不会投票给拜登。

政治分析家戴维·舒尔茨对此指出,大规模的校园抗议活动,可能会影响拜登的总统选举。他还强调,民主党需要极高的年轻选民投票率才能获胜。

同样,曾在2018年美国中期选举期间担任民主党国会竞选委员会执行主任的丹·塞纳也认为,学生抗议给拜登的选情带来了挑战,他特别担心的是年轻选民的动员问题。

面对这些声音,拜登的竞选团队选择淡化。他们表示,示威者只是小部分群体,营地抗议运动只是被媒体过度关注,“加沙问题并不是大多数年轻选民关注的主要问题”,因此不会对选举结果产生决定性影响。

营地抗议运动是否真的会给拜登连任浇一盆凉水,还需要交给时间定夺,但拜登不能对此视而不见。多项民调显示,近年来,美国年轻人的政治参与度正在增加,2020年的美国总统大选更是被称为“美国年轻人投票率最高”的一次选举。

也许营地抗议运动难以直接让美国在巴以问题上改变立场,但总统大选毕竟是两党绕不过去的问题。面对不愿停下脚步的学生,如果拜登仍采取一种和稀泥的态度,那他也将为自己的选择付出代价。

责任编辑何承波 hcb@nfcmag.com