井井有条的囤积者

〔美〕乔舒亚·菲尔茨·米尔本 瑞安·尼科迪默斯

回到家中,我觉得是时候盘点一下自己的生活了。从表面上看,我的生活井井有条。但其实我只不过是个井井有条的囤积者。在临床上,囤积位于强迫症谱系的最远端。作为一个被确诊患有强迫症的人,我确实会囤积。但是不同于电视节目里那些将东西丢得桌上、地上到处都是,不放过任何一处空间的人,我是以一种井井有条的方式把我的垃圾藏了起来。

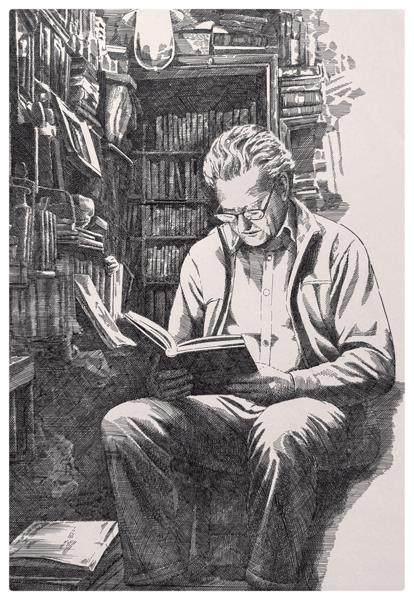

我的地下室能为杂货店做广告了:一排排贴着标签的不透明塑料箱堆放在一起,过期的《智族》和《时尚先生》杂志,皱巴巴的卡其裤和Polo衫,网球拍和棒球手套,还有从未用过的帐篷和各种“露营必需品”,所有物品都堆放其中,谁知道还有什么。我的娱乐室如同一个小型百货门店:电影光盘和唱片以字母顺序排列,整齐地挂在墙上,旁边是一台超大的投影电视和一套环绕立体声音响,音量开到一半就会违反城市噪声规定。我的居家办公室需要用到杜威十进制系统(一种在图书馆和信息管理领域常用的分类系统——编者注):从地面延伸至天花板的书架上摆着近2000册图书,大部分我都没读过。我的步入式衣帽间还原了电影《美国精神病人》中的场景:70件礼服衬衫、12套笔挺的西装、至少50条设计师款领带、10双正装皮鞋、100件款式各异的T恤、20条同款牛仔裤,足够穿戴一个月不重样的袜子、内衣和饰品,全都整齐叠放在抽屉里或是挂在等距排列的木制衣架上。我不断囤积,永不满足,而无论如何清理、整顿、规划,混乱总是无法避免。

当然,一切看上去都很不错,但那只是表象。我的生活是一团井然有序的乱麻,我已被自己的囤积行为压得喘不过气来。我知道必须做出改变。我想要做简化。“极简主义”就在这种背景下进入了我的生活。

对我来说,简化以这样一个问题开始:“东西少一点,生活会不会变得更好?”

这样提问是为了确定简化生活的目的,不仅仅是为了弄清“怎么做”,更重要的是找出“这样做的原因”。如果生活得到简化,我就有更多时间关注自己的健康、人际关系、财务状况和创造力,还能以一种有意义的方式做出超越自我的贡献。你看,在动手清理衣柜之前,我已经充分理解了简化的益处。

所以,真正开始付诸行动时,我选择从小处开始。我问了自己另一个问题:“如果每天丢掉生活中的一样物品——只丢一样,一个月后会发生什么?”

让我告诉你,在最初的30天里,我丢掉的东西远超30样。弄清究竟该舍弃些什么,几乎成了一项挑战。我在房间、衣橱、橱柜、走廊、汽车和办公室里寻寻觅觅,翻箱倒柜搜寻可以扔掉的东西,只希望留下对生活真正有价值的物品。我逐一审视家中的物件,包括童年的棒球棒、缺了几块的旧拼图,以及华夫饼制作工具,最后扪心自问:“这些东西能为我的生活增添价值吗?”我问得越多越是干劲十足,也越能得心应手地将它们丢弃。在这个过程中,我越发感到自由、快乐和轻松,发自内心地想要丢掉包袱。半柜子的衬衫最终只留下几件,存了一整个书房的DVD只留下几张,堆满抽屉的装饰品也只留了几件。这是个美妙的循环,每重复一次都会让人更充满动力。

母亲去世后的8个月里,我频频造访附近的捐赠中心,舍弃了90%以上的个人物品。混乱归于平静。当时,我的家已经变得空旷了一些,但与奉行极简主义10多年后的今天相比,还是有差距。如果你在当时造访,肯定不会跳起来说:“这是个极简主义者!”而可能会说:“他家真整洁!”你或许还会问我如何与家人一起将一切打理得“井井有条”。现如今,我的妻子、女儿和我自己都没有太多的个人物品,但我们拥有的每件物品都真正有益于生活。厨房用具、衣服、汽车、家具,每一样都能发挥功用。作为极简主义者,生活中的每件物品都应该发挥作用或给我们带来愉悦,否则就应该舍弃。

随着杂物被清除,我内心更深层次的问题呼之欲出:“我何时给物质财产赋予了那么多意义?什么是我生活中真正重要的东西?我为何一度欲壑难填?我想成为什么样的人?我如何定义自己的成功?”

这些都是很难回答的问题。事实证明,比起简单地扔掉多余的东西,这些问题要有益得多。如果我们不认真严肃地面对这些问题,那么在不远的将来,我们清理过的衣柜又将填满新购买的东西。

在我丢弃东西和直面人生严肃问题的过程中,我的生活开始变得十分简单。很快,同事们都察觉到了我的改变。

“你看上去压力没有那么大了。”

“你看起来平静多了。”

“你怎么了?看着和蔼可亲了好多!”

我和最好的朋友瑞安·尼科迪默斯在我们俩还是五年级的胖小子时就相识了。他也问我:“见鬼!你怎么这么快活?”

我便向他道出了极简主义。

“极简主义是什么玩意儿?”他问。

“让我们不为物品所累的一种生活哲学,”我说,“知道吗?瑞安,我想极简主义于你同样有意义,因为,嗯……你的生活也是乱七八糟的。”

(周笑羽摘自湖南文艺出版社《极简关系:人是拿来爱的,东西是拿来用的》一书,王 娓图)