青岛:五四运动的缘起之地

陆安

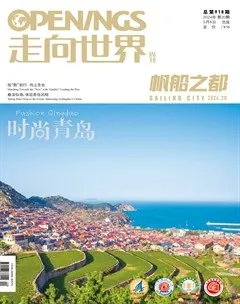

五四因青岛而起,青岛因五四而荣。相比较于“帆船之都”和“影视之城”的专业化和局部性,“青春之岛”以其广博化和整体性,更能折射出青岛的深刻内涵和独特韵味。正是这4个形同珠玑的大字,托举起了这座城市的根脉与魂魄。

五四运动激活了青春之岛的根脉

站在2024年,回望历史,不难发现,对于青岛这座城市来说,最为重要的发展节点,既不是1891年6月14日那个建置的日子,也不是1897年11月14日那个沦陷的日子,更不是1922年12月10日那个回归的日子,而是1919年5月4日发生在千里之外的北京却与青岛休戚相关的日子。“五四”为中国赋能亦为青岛赋能,一下子激活了这座年轻城市的根脉,从而导致了一个崭新时代的大幕徐徐拉开了。

甲午战争之后,列强掀起了瓜分中国的狂潮。瓜分第一幕,就是1897年11月14日清晨那永远定格在了历史上的场景:坐着德国远东舰队的3艘铁甲战舰,从上海吴淞口出发,由海军中将棣德利指挥的720余名德军官兵,在青岛抢滩登陆,终结了1891年6月14日光绪皇帝一道圣谕所开启的清王朝对这里的短暂而正规的统治,作为青岛建置象征的登州镇总兵章高元的总兵衙门易帜了!德国五色旗在凛冽寒风中肆意地升了起来,大清朝的黄龙旗降下,很快就在这片土地上失去了踪影。但凡对中国近代史略有所知者,一定会记得谢缵泰所画的那张充斥着“禽兽”的时事漫画《时局图》,青岛作为德国殖民地,在上面有着耻辱的印记。

德国对青岛长达17年的殖民统治,到1914年戛然而止了。通过日德青岛之战,日本一举击碎了德国“模范殖民地”的迷梦,从此,悲苦交加的青岛,前门驱虎后门进狼,又落到了日本的殖民统治之下。日本在青岛设立守备军司令部,取代了原来德国的胶澳总督府,成为这片土地的新主人。得寸进尺的日本,1915年提出了灭亡中国的“二十一条”,软弱无能的北洋政府不断妥协退让,激起了中国人民的愤怒。先进知识分子走在了斗争的前列,陈独秀在上海创办《青年杂志》,标志着新文化运动蓬勃兴起。1917年,蔡元培出任北大校长,提出“兼容并包,思想自由”的办学方针,聘请陈独秀为文科学长,由《青年杂志》演进而来的《新青年》也随之迁到了北京,北大一跃而成为了新文化运动的摇篮。此时此刻,蔡元培在北大的众多学生中,有两位不起眼的山东人,这就是后来到青岛大显身手的杨振声和赵太侔,为北大学风、五四精神传承到青岛埋下了伏笔。

在一个新旧更替的时代,共和取代了帝制,民国初年的政治舞台上涌现出了一批思想新锐、远见卓识的年轻精英,如力倡“以工代兵”、力主参加一战的梁士诒,在巴黎和会上据理力争捍卫国权的顾维钧,无疑就是其中的杰出代表。前者,以14万华工支援协约国的高昂代价,为中国赢得了战后参加巴黎和会处置德国等同盟国的极其宝贵的“一张门票”,也为在华工之后赴法勤工俭学的周恩来、邓小平、李慰农、郭隆真等接受马克思主义、最终投身中国共产党领导的革命运动铺平了道路;后者,在“弱国无外交”的不利局面中为中国赢得了解决青岛问题的机会,彰显了“弱国有外交官”的豪迈气质。值得一提的是,青岛曾是一战华工的出发地和归来港,也曾经是赴法勤工俭学的李慰农和郭隆真开展革命活动、最后不幸被捕的地方,见证了一段波澜壮阔的历史。

1919年巴黎和會上中国外交失败,使得已经在地下集聚、奔涌着的如岩浆一般炽烈的中国人民的怒火,终于破土而出!5月4日天门广场上“还我青岛”的时代呐喊,唤醒了众多沉睡的国民,也唤来了一个崭新的时代。

风暴眼中的青岛,却是另一番景象。表面的宁静之下,涌动着反抗的怒火。此时的青岛,处在日本占领军的刺刀淫威之下。“五四”风雷,波及到了这里。据上海的《申报》报道,青岛明德中学的校园内出现了反日标语,令日本守备军大为光火,查封了这所学校,驱逐了校长王守清。

五四运动熔铸了光耀百年的魂魄

正是在风起云涌的反抗怒潮之下,北洋政府最终没敢在巴黎和会的不平等的和约上签字,这就为1922年华盛顿会议期间青岛问题的解决创造了条件。1922年12月10日,青岛回归,一扫25年德日殖民统治之耻。此前一年,中国共产党在上海诞生;此后一年,中共青岛诞生。历史将永远铭记,1923年8月,那个炎热的夏天,中共青岛组在海岸路18号成立了,邓恩铭任书记。青岛,遂成为最早建立中共地方党组织的城市之一。出席过中共一大的邓恩铭和王尽美,为青岛党组织的成立和早期发展做出了不可磨灭的贡献。1925年8月19日,留下了遗嘱,“全体同志要好好工作,为无产阶级和全人类的解放和共产主义的彻底实现而奋斗到底”,27岁的王尽美在青岛病院与世长辞;1931年4月5日,留下了诗篇,“卅一年华转瞬间,壮志未酬奈何天。不惜惟我身先死,后继频频慰九泉”,30岁的邓恩铭在济南纬八路侯家大院刑场英勇就义。

在如火如荼的革命运动中,无数革命先烈在这里抛洒青春、热血乃至生命,第一个在青岛牺牲的共产党员就是曾经赴法勤工俭学的李慰农。1925年7月29日,在团岛刑场,李慰农牺牲在反动军阀的屠刀之下,时任中共四方支部书记,时年30岁。他牺牲的噩耗传到上海时,中共中央正在召开执委扩大会议,总书记陈独秀提议暂停会议,为烈士致哀。时光流转,多年之后,1992年青岛出版纪念烈士的专辑,邓小平同志亲自题写了“李慰农烈士专集”7个遒劲的大字。与周恩来、邓颖超等一道参加过五四运动、觉悟社的重要成员、赴法勤工俭学的女中豪杰郭隆真,在青岛领导工人运动,不幸被捕,留下了八字遗言,“宁可牺牲,绝不屈节”,最后与邓恩铭等共产党员同时就义,时年37岁。那是一个年纪人可以干大事业、做大贡献的时代,也是一个年纪轻轻的人可以抛洒热血、牺牲生命的时代。热血奔涌,激情燃烧,为国为民,前赴后继,正是那一代先贤群英的生动写照。“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”。据统计,在新民主主义革命时期,青岛有14位市级党组织主要负责人英勇牺牲,有名可考的烈士约1.37万名。

在弦歌不輟的新文化运动中,青岛的街头,留下过多少“五四”先辈的足迹,传诵过多少荡气回肠的佳话。杨振声1930年出任国立青岛大学校长,赵太侔1932年出任国立山东大学校长。大学路上,大师的身影络绎不绝。《避暑录话》,诞生在1935年的青岛,凝聚了一批文人墨客。一所大学,一份报刊,大师成群结队地来,行走在这座城市弯弯曲曲的石径小路上,也行走在了人们永不消失的记忆之中,令人们不禁遥想到“五四”新文化启蒙和传播的那个激动人心的时代。一向被不明就里的人们藐视为“文化荒漠”的这座城市,从此有了厚重多元且绵延不绝的文化传承。

在以爱国、进步、民主、科学为核心的伟大“五四”精神感召之下,在跌宕起伏的中国百年革命征程中,青岛始终没有缺席,是参与者、见证者、实践者,作为“五四”的缘起之地,作出了自己独有的贡献,书写了辉煌的华章。

1949年,青岛的历史翻开了崭新的一页。1978年,改革开放的春风催生出了这座城市更加亮丽的容颜。作为五四运动的缘起之地,青岛始终沐浴在“五四”的荣光之下。正是薪火相传的“五四”精神,让这片沃土熠熠生辉,跃动着永不衰竭的生机与活力,从而无愧于“青春之岛”的美誉。

Qingdao: The Birthplace of the May Fourth Movement

As a significant under tak ing in Qingdaos urban development at the turn of the century, an indispensable component of the symphony of the“Eastern Development and Construction”, the “May Wind” sculpture and the May Four th Square have been among the citys proudest landmarks since their official completion in 1997. With the fiery color, soaring style, and progressive spirit, they epitomize the essence of this “Island of Youth”. A sculpture, a square, a city, and a historical period converge remarkably, representing a precious amalgamation.