冰球牙事

王敬泽

争分夺秒

马鞍体育馆是加拿大冰球俱乐部卡尔加里火焰队的主场。比赛期间,比尔·布莱尔会坐在观众席的高处,盯着冰面一动不动。他在处理冰球赛场出现的牙齿创伤方面经验丰富,如果赛场上突发紧急伤情,他会迅速从观众席顶层冲下来,穿过大厅直达体育馆医疗室。布莱尔说:“我的眼睛盯着冰面,如果看到血迹就下来。”

2004年4月11日晚上,北美職业冰球联赛卡尔加里火焰队对阵温哥华加人队。第一节快结束时,布莱尔意识到要赶紧下来一趟。

火焰队队医凯莉·布雷特也从替补席赶到医疗室。两人碰头后,一起诊治他们的病人——火焰队的明星中锋康罗伊。他躺在桌上,身上仍然穿着大部分装备,右脸已经变形。那场比赛中,康罗伊被对方守门员的球杆击中面部。20年后,康罗伊笑着回忆:“当时我心情糟透了。布莱尔盯着我看了半天,嘴里冒出一句:‘见鬼,这可怎么办?”

布莱尔一直致力于冰球比赛现场的牙伤医疗,为无数球员治疗过牙齿。但对于康罗伊的伤,20年后布莱尔依然认为是最棘手的伤情之一。这一次可以当作冰球赛场应急处理伤情的范例,因为它集合了所有不利条件——复杂的伤情、不停出汗的球员、分秒必争的时间,还有焦急的教练。

布莱尔开始为康罗伊处理伤口,他忙碌起来,眼里只有伤者一人。火焰队队医布雷特说:“康罗伊非常兴奋,想回到场上去。有人不停走进来,看看球员是否准备好再次出场。我们试图让他的脸恢复正常,主教练那充满压力的眼神让人记忆犹新。”

布莱尔十分冷静,这种情况他见得多了,即使情况非常极端。他缝合了康罗伊的嘴唇和牙龈,把牙齿固定。然后,他制作了一个夹板,稳定牙齿和骨折的下巴,这个过程需要将金属丝穿过康罗伊的上颚。康罗伊说:“那是一种粗金属丝,我可以感觉到医生把我的脸推回原处,太酸爽了。”布雷特说:“布莱尔处理得非常完美,在短时间内完成了惊人的工作量。”

处理完毕,康罗伊从桌子上爬起来,环视这个小房间,才发现这里到处都是血,“好像有一颗炸弹爆炸了”。主教练急不可耐地闯进来,质问布莱尔怎么还没弄好。布莱尔冷静地说:“我们是专业的医生,你希望他赶快上场,但决定权在球员自己手里。”

第三节开始时,康罗伊顶着他的歪脸回到了场上。他说:“治疗之后,我整个脸和嘴又酸又硬,剩下的比赛打得不太好。直到现在,我还是很难相信,脸被球杆打成那样还可以继续比赛。医生的处理又快又好,令人难以置信。”

那个晚上,火焰队最终1比2输掉了比赛,但是,布莱尔和布雷特在35分钟内所取得的成就,比康罗伊重返赛场的表现更令人印象深刻。这就是牙医在赛场的工作。

牙医出手

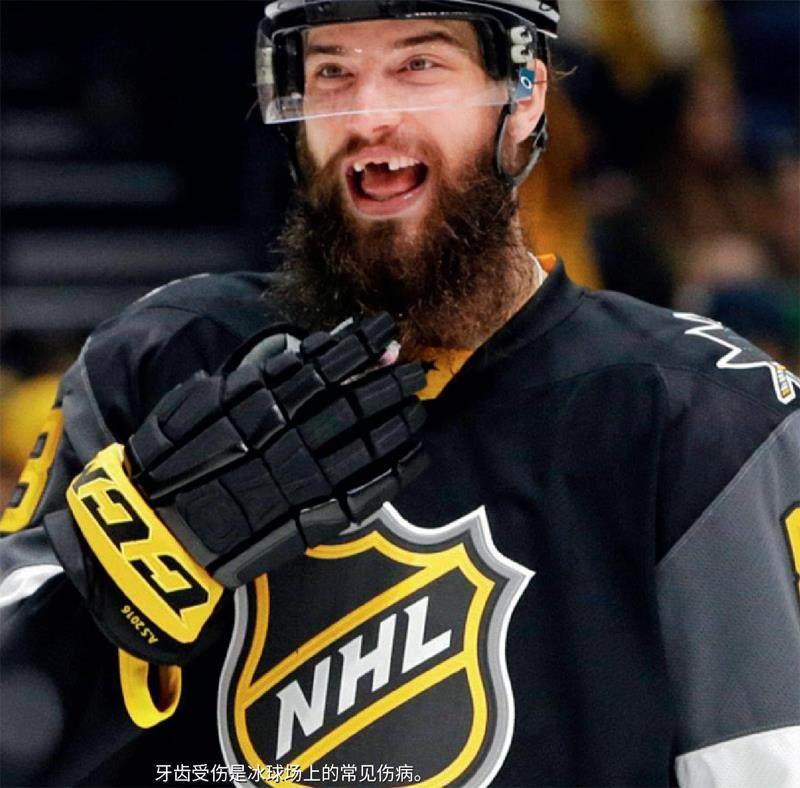

对于冰球运动员来说,牙齿受伤再寻常不过。比赛中,挥舞的球杆和飞行的冰球常常导致牙齿受伤。在北美,每场职业冰球比赛中都会有一名牙医随时准备投入救治。在比赛之夜,牙医一般是止血,固定好伤口,然后让球员回到赛场,后续的治疗要在赛后展开。

在布莱尔看来,在医疗室发生的一切也是比赛,而且必须争分夺秒。病人可能是任何人,包括火焰队球员、客队球员、裁判,甚至教练。他的病人是球场上的倒霉蛋,正在遭受痛苦,可能还在流血并很焦虑。布莱尔说:“某些时候,球杆和冰球就是伤人的武器,会给人造成很大的外伤。这时候,牙科医生就要登场了。”

比赛进行时,华盛顿首都人队牙医汤姆·伦茨就坐在磨冰机旁边。如果有球员因伤离开替补席,他会在医疗室与其会合,除非伤病与口腔无关。当一名球员牙齿受伤时,伦茨会先把他稳住,让他躺在桌上接受基础治疗,然后用夹板固定松动的牙齿,缝合牙龈或受伤的嘴唇。如果客队球员牙齿损伤,可能需要等待自己的牙医拔牙。这种情况下,伦茨的工作就是让伤者尽可能放松。

伦茨说:“缝合是最基本的。如果球员找回了被撞掉的牙齿,牙医通常用生理盐水将其清理干净,然后用夹板固定在相邻牙齿上,将其放回牙槽中。4-6周后移除夹板,如果一切顺利,周围就会愈合,牙齿会回到原来的位置。”不过,牙齿在受撞击时也可能被折断,医生会将嘴里残留的一半牙齿磨平,涂上药物。另一半很难找到,伦茨猜想是被在场上作业的磨冰机磨碎了。

有时,球员在牙齿受伤后会暴露出牙神经,敏感的神经让呼吸变得小心翼翼。雪崩队前锋迈尔斯·伍德遇到过一次。当时,冰球击中了某人的球杆后飞了起来,砸到伍德的嘴,折断了他的4颗门牙。伍德说:“这很痛苦,让我不停地喝水才能去痛。”伦茨无法在医疗室展开完整的根管治疗,但必须做基本的修复。他说:“我将神经从牙齿内取出,用一些复合材料密封,这样运动员就可以正常呼吸。比赛结束后,运动员要前往医院,去除感染和发炎的牙髓。”伍德说:“最糟糕的是第二天,我在手术椅上坐了6个小时,装了4颗假牙。但我不会因为这些而害怕对抗,除非发生了非常严重的伤病。”

队医往往是牙科医生的兼职,布莱尔还有一间自己的牙科诊所。显然,处理病床上的伤者和球场边的伤者是两种不同的工作。当伤者是一名满嘴鲜血、愤怒异常的运动员时,这与诊所里那些乖乖张嘴、漱口的患者是完全不同的挑战。布莱尔说:“都是一样的,无论是一个体重100公斤的球员,还是来镶牙的干瘦老太太,该做的事情都必须做。我发现,冰球运动员忍痛的能力很强,而且很听话,明白照我说的做,就有機会很快回到场上。”

布莱尔从加拿大阿尔伯塔大学牙科学院毕业,投身口腔医学50年,包括在卡尔加里的数百场橄榄球和冰球比赛。他在北美体育界德高望重,1969年就开始为卡尔加里的牛仔橄榄球队提供牙齿创伤的场边治疗。1985年,他开始为卡尔加里火焰队工作,并于1989年随队获得北美冰球职业联赛的总冠军奖杯。现年74岁的布莱尔已经退休,但仍然关注冰球。他说:“我的压力已经减轻了,可以边喝啤酒边看比赛。”

赛场牙医的记忆库里满是发生在医疗室的故事。多年来,布莱尔面对大量触目惊心的牙齿伤情。当被问及看到特别可怕的外伤后是否想捂住嘴巴,布莱尔哈哈大笑说:“我就是靠这个赚钱的。”

如果康罗伊的受伤还不是布莱尔见过最糟糕的伤情,那么排名第一的是什么?布莱尔展开了回忆:“一次冰球比赛中,有名防守队员被对手一巴掌打在脸上,力道之大,把他的整个上颌骨都打松了,球员的牙齿和固定牙齿的骨头向左旋转了30度,就是这么严重。这个可怜的家伙没有接受我的治疗,直接去了医院。但是大多数时候,牙医可以在赛场把伤情料理好,至少是做一些初步的处理。”

据伦茨回忆,在一场加拿大冰球联赛中,伊利水獭队的17岁小将奥莱利被对手的球杆击中门牙,导致一颗牙齿折断,另一颗从中间裂开。这位前锋回到了替补席上,嘴里叼着半颗牙齿,满嘴是血。但教练想让他继续比赛,于是找了一个护齿套塞进奥莱利嘴里,对他说:“没问题,回去吧。”伦茨说:“比赛结束后,奥莱利对他母亲报以微笑,我至今仍记得他母亲脸上的惊恐和泪水。”

与时俱进

因为经常遭受剧烈的撞击,冰球运动员的牙齿多少都有点问题,但他们的职业素养令人敬佩。埃德蒙顿油人队的福戈林一天深夜在酒店房间里牙痛得不行,于是将一个衣架弯曲之后,把牙拔了下来。火焰队的高蒂尔2000-01赛季末在训练中被绊倒,脸朝下撞到队友的冰刀上,摔掉了一嘴牙齿。他在暑假经历了7次根管治疗,总共在手术室待了30个小时。在多伦多枫叶队效力的乔达诺深有同感,他说:“一场比赛中,我的面部遭遇重击。当时没什么异常,但是几天后牙齿开始酸痛。牙医发现我的下巴底部有一条裂缝,不得不拔掉4颗下牙,因为根部被折断了,之后种植了新的牙齿。”

一场比赛中,火焰队中锋瑞恩与科罗拉多雪崩队的索德伯格发生纠缠。当他们一起摔倒时,索德伯格的冰鞋塞到了瑞恩嘴里。

布莱尔把瑞恩的牙拔了出来,让他回去比赛。由于牙齿脱落时带有一些碎骨,瑞恩第二天接受了手术,并插入种植螺钉。但在比赛期间,他一心一意只想回到赛场。瑞恩说:“在医疗室里,我想尽快把牙拔掉,因为我专注于比赛,没考虑其它事情。当比赛结束时平静下来,我才想到门牙不见了。”摆脱伤病、重返赛场是冰球文化的核心,承受疼痛的能力因球员而异。布雷特说:“有的人似乎并不关心疼痛,有的人承受疼痛的能力令人惊讶。”

牙齿的问题总是很复杂。有一次,一名球员的门牙被打掉后不见了,在冰面上也寻觅不到。布莱尔给他照X光时,发现两颗牙齿还在嘴里,只是被撞到牙床里面。布莱尔说:“我把手指放进他鼻子里,把牙推回去,重新定位,装上夹板,他就回到场上去了。”

护齿套是非常重要的护具,一定程度上保护冰球运动员牙齿不受损害,或者让牙齿在受撞击后嵌在护齿套里,不至于事后再去找寻。在观看一场青少年比赛时,有人向布雷特抱怨带护齿套不舒服。布雷特说:“算了吧,至少能让我知道你的牙齿在哪里。”布莱尔多年来一直推动让高中橄榄球和冰球运动员带上护齿套比赛。伦茨发现,与过去几年相比,现在有更多的球员使用护齿套,但并非万无一失。纽约流浪者队后卫古斯塔夫佩戴了护齿套,但冰球仍然击落了他的一颗下牙。有的球员抱怨,戴上护齿套后与队友的交流变得困难。

一些球员拔牙后装上了假牙,现在有一种便携式假牙在球员中流行,可以根据需要放入或取出,更加方便,也增添了个性。不过,这样做也有坏处,曾有球员把便携式假牙放在餐馆的盘子下面,结果被服务员误认为是食物残渣收走了。也有球员的假牙从衣服口袋里掉出来,结果被踩到了。

伦茨说:“拔牙不会很痛,拔牙过程取决于许多变量,甚至包括气候。球员可以等到休赛期再拔,避免在赛季中出现不适。有一些人会等到职业生涯结束后寻求永久解决方案。有球员告诉我,十年后,他一定会有一口漂亮的牙齿。”

责编 柏强