“《画刊》封面计划”,作为回应时代的武器

“《画刊》封面计划”是一个怎样的计划?

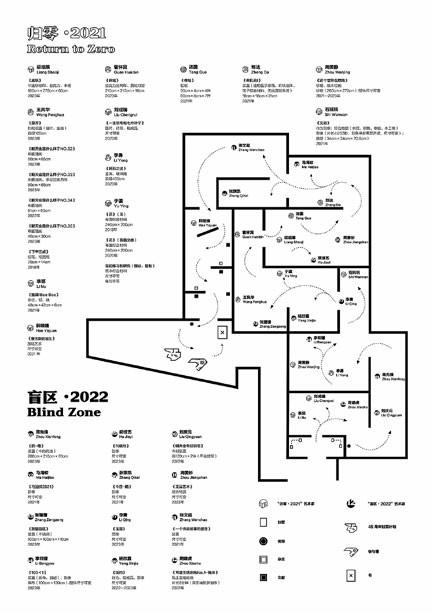

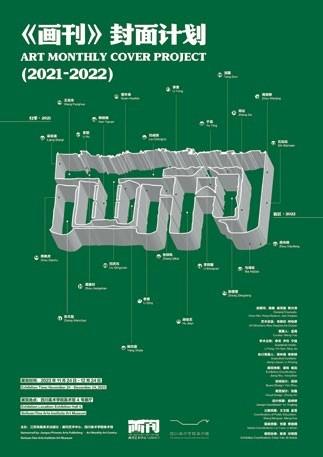

大多数观众在四川美术学院美术馆观看展览“《画刊》封面计划(2021—2022)”(展期:2023年11月24日—12月24日)时,都会在脑中跳出这个问题。事实上,这个问题对于在艺术领域,甚至是在当代艺术中浸淫多年的参与者来说,可能也并不好回答。展览展出的24件作品使得整个展馆充盈而又生动,但作品之间并没有表现出极强的逻辑联系和主题关联,这就让观众试图通过整合作品关系进而去把握展览话语的努力显得异常吃力。

既然如此,进入展览语境的吃力状态是否表明此次展览的失语呢?当然不是。如果观看者愿意越过这些作品,进入到统摄它们的“《画刊》封面计划”的背景语境中,就能更好地理解这些作品所起到的“注脚”功能。应该说,“封面计划”本身就是一个强观念作品,在这一强观念主导下的强策展,让所有24件参展作品24次重复地向观众反问——“《画刊》封面计划”想要干什么?这也就是文章开头所提出的问题。

那么,问题的核心是什么呢?在笔者看来,是传统学术性纸媒为了应对时代扭转背景下出现的具体问题,并试图以自身的方式作出回应。这里所说的“时代扭转”包括两个方向:一是文化语境的扭转,即数字媒体对于纸媒的全面碾压;二是艺术生态的扭转,即艺术市场的话语输出能力对于学术刊物的大范围取代。

纸媒精神对文化语境扭转的回应

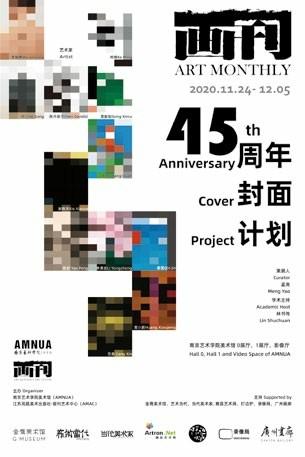

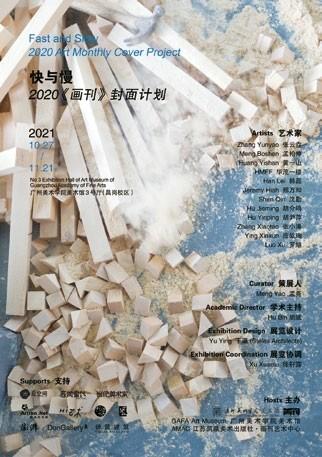

从2019年开始,《画刊》以杂志封面为载体、以每月一期艺术家,结合封面特定作品、艺术家访谈、艺术家之间问答、年度展览的综合形式,推出了持续至今的“封面计划”。作为一场已经延续了5年并将一直坚持下去的长跑,“封面计划”甫一诞生,便引起了不小的关注,正在于“计划”本身试图在纸媒传统的脉络上开辟出一条更有当代文化特点的话语体系。

这里需要简单回顾一下《画刊》的媒体传统。《画刊》原名《江苏画刊》,是一本有着50年历史(创刊于1974年)的美术类学术刊物。20世纪80年代中期,在中国当代美术肇始阶段即已成为介绍“八五新潮美术”的重要阵地,1985年7月头版刊登的李小山文章《当代中国画之我见》更是成为一个时代的风向标。随着对新潮美术的持续关注,它与《美术报》《美术思潮》在当时并称为“两刊一报”。90年代早期,由于社会环境的变化,新潮美术进入低谷,同时期的许多刊物转向保守;《江苏画刊》仍然坚持立足当代、主动出击的办刊精神,作者群体中集结了一批重要的当代艺术家和理论家。时至90年代中期,一场关于艺术意义的大讨论又在《江苏画刊》掀起:1994年12月,《江苏画刊》发表了易英的《力求明确的意义》和邱志杰的《批判形式主义的形式主义批评》,标志着这次讨论拉开了序幕,在全国当代艺术创研人群中产生了持续的反响。

此處,对《画刊》一些重要历史节点的梳理来自两个动机:一是对《画刊》办刊精神的确认——专业上的学术与客观;二是对《画刊》办刊态度的确认——内容上的维新与前卫。然而,随着新世纪的到来,新媒体主导的新传播手段成为传统纸媒最重要的竞争者,网站、BBS论坛、微博、微信等一系列更具时效性的媒介成为人们获取第一手信息的平台。数字信息时代的全面到来让以纸媒为代表的旧媒体顿感危机,随之带来的不仅是信息传播时效的几何级增长,更是信息传播方式的多维度丰富。很显然,当时间的指针转到21世纪20年代时,信息传播的时效和文化争鸣的阵地早已从传统纸媒转移到更灵活多变的数字载体上,这就是文化环境扭转时期纸媒需要面临的大势。在这种不可逆转的形势面前,“封面计划”的出现就是《画刊》在前卫与维新的角度对自身办刊精神的延续。

这种“新”体现在“封面计划”的操作层面上。它以每期《画刊》杂志的封面为阵地,邀请不同的艺术家参与,并由项目负责人与艺术家在前期深入沟通,推动半命题式的创作。这种半命题要求封面刊登的作品符合“封面计划”的规则,所以也被一些参与的艺术家戏称为“戴着镣铐跳舞”。因此,“封面计划”不仅是“强观念”项目,在某种意义上说,也是“强创作”项目。配合这种“强观念”和“强创作”,刊物再对艺术家进行访谈,并要求艺术家之间进行提问,从而使前后期的“封面计划”之间产生个体关联,最终以线下展览的方式加以呈现。这样,就让以往“一张纸”式的刊物封面立体和鲜活了起来,也让艺术家之间通过问答建立了联系,让作品之间通过展览找到了关联的可能。

实验立场对艺术生态扭转的回应

与媒体更新的文化语境同步扭转的还有当代艺术的生态环境。2015年以来,当代艺术生态环境的变化逐渐凸显出以画廊为主要力量的商业机构的价值。综观当代艺术话语输出渠道的流变,从纸媒、网站到批评家、策展人,再到艺博会和画廊,尤其是近10年来随着纸媒和网站的衰落,批评家群体式微并产生分化,一部分开始担任商业机构的策展人角色,一部分则几乎失去了话语号召力。至此,以画廊为代表的商业机构在中国当代艺术生态中越来越体现出正反两方面的价值:从积极的角度看,它开始更多地承担发掘新艺术、展示新艺术的功能。有论者指出,中国的公立美术馆对当代艺术敞开怀抱者至今仍屈指可数,未能像西方社会的美术馆那样表现出足够多的对新艺术的热忱,而中国的当代画廊则在客观上填补了这一功能——新艺术的发掘并使之经典化。从消极的角度看,正是由于商业价值在其中起到的决定性作用,使得画廊发掘的新艺术形式更多地倾向于绘画这一便于收藏和交易的艺术品种。因此,在近年的当代艺术生态中,绘画“一头独大”的局面尤为明显,在市场中表现为价格优势,在展览中表现为绘画类展览成为当代艺术展览的主流,从而使那些商业化程度不高的非绘画类当代艺术作品被逐渐边缘化。

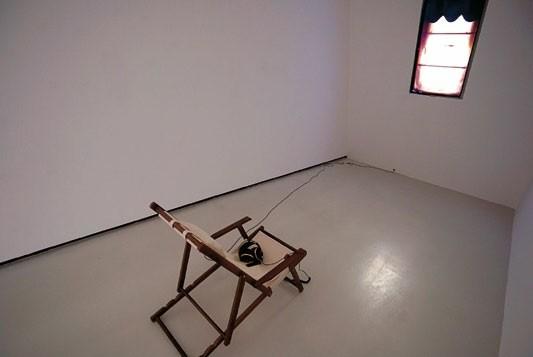

然而,“《画刊》封面计划(2021—2022)”的展览内容给观众带来了一个与艺术市场保持相当距离的观展体验。在这一份展览名单中,虽然不乏以绘画创作立身的艺术家,但纯粹的架上绘画作品并未出现,以语义解读为形式的观念作品、以综合材料为基础的装置作品、以媒介技术为样貌的新媒体作品成为本次展览最明显的三种作品形态。

透过这样的展览面貌,“封面计划”的策划者有意为之的作品选择倾向清晰可见,那就是让“计划”本身保持作为实驗性项目的珍贵立场。因为在艺术类期刊的传统中,刊物封面被出售给艺术家或艺术机构,从而刊登相关绘画作品以在商业层面获得更好的预期,这曾经是、现在也还是不少艺术期刊盈利的方式。封面是一本纸媒的脸面,封面内容更代表了学术类纸媒的态度。“封面计划”的重要初衷之一显然就是要拒绝落伍的纸媒封面出售行为,将封面策划的主导权从艺术市场收归刊物本身。面对这样的策划诉求,“去绘画”就是最直接的表态,也是对于目前以绘画为主导的艺术生态的一次纠正。

“《画刊》封面计划”是一个怎样的计划?

当我们梳理完上面两个问题后,文章开头问题的答案也就比较清晰了。

“《画刊》封面计划”是作为一种回应时代扭转变化的武器而出现在读者面前的。虽然这种回应并非“答案式”的,但回应本身往往比答案更加重要。面对文化语境的扭转,“封面计划”注重立体和鲜活的强观念、强创作、强策展的策划方式,无疑是数字时代的纸媒对自身价值自卫的武器;面对艺术生态的扭转,“封面计划”又成为对艺术市场价值判定系统进行批评的武器。在这背后,我们要看到的是这本纸媒赖以传承的核心竞争力——精神和态度。这也是“《画刊》封面计划”传达给我们的信息:一本学术刊物,它的媒体价值的核心竞争力不是刊物所采用的传播媒介,也不是刊物的市场化程度,而是建立在其几十年风格沉淀上的前卫态度和学术精神。

注:石冠哲,策展人,赛麟空间创始人。

责任编辑:姜 姝