太原夏季短时强降水与闪电的关系及应用

张泽秀 李梦军 荆肖军

摘 要:利用太原地区夏季三维闪电定位系统的2017—2021年闪电数据、小时降水量及国家站10 min降水量,分析短时强降水日的闪电特征,并将短时强降水站点与前1 h的闪电密度进行空间叠加。结果表明,短时强降水日闪电以负闪为主。负闪密度远大于正闪密度,且有明显的空间差异,负闪密度中心主要位于尖草坪北部和阳曲县南部。闪电频数峰值比10 min降水量峰值提前10~60 min,且闪电频数峰值(大于等于50次/10 min)及其后的20 min内闪电频数陡降其峰值的一半或以上,这对短时强降水有更好的指示作用。短时强降水站点与前1 h的闪电高密度区有很好的对应关系,且大多分布在闪电密度梯度相对较大的地区。当太原地区闪电频数大于100次/h时,闪电密度大于等于0.1次/km2·h对短时强降水落区预警命准率较高。

关键词:短时强降水;闪电特征;闪电密度;闪电密度指标;闪电频数

中图分类号:P332.1 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2024)14-0100-04

Abstract: Based on the lightning data of the three-dimensional lightning positioning system in Taiyuan and hourly precipitation from 2017 to 2021, as well as 10 min precipitation at the national station, the lightning characteristics of short-term torrential precipitation days are analyzed, and the short-term torrential precipitation stations are spatially superimposed with the lightning density of the previous hour. The results show that: The daily lightning of short-term torrential precipitation is mainly negative lightning. The negative flash density is much larger than the positive flash density, and there are obvious spatial differences. The negative flash density centers are mainly located in the north of Jiancaoping and the south of Yangqu County. The peak value of lightning frequency is 10~60 min earlier than that of 10 min precipitation, and the peak lightning frequency(≥50 times/10 min) and the steep decrease of lightning frequency in 20 min by half or more of its peak value are better indicators of short-term torrential precipitation. The short-term torrential precipitation stations have a good corresponding relationship with the lightning high density area in the previous hour, and most of them are distributed in the areas with relatively large lightning density gradient. When the lightning frequency in Taiyuan area is more than 100 times/h, the lightning density≥0.1 tiqmes/km2·h is more accurate for early warning of short-term torrential precipitation.

Keywords: short-term torrential precipitation; lightning characteristics; lightning density; lightning density index; lightning frequency

閃电通常与强对流天气紧密联系,研究强对流天气的闪电特征对预报预警强对流天气有很好的指示意义[1]。支树林等[2]、薛秋芳等[3]发现短时强降水发生的地闪活动以负地闪占多数,其平均电流强度略低于正地闪。周成等[4]分析了山东不同天气类型短时强降水与地闪特征得出地闪频数峰值对于短时强降水预报有一定指示意义。钟敏等[5]则认为以降水为主的强对流天气闪电频数较多,其10 min云地闪频数过程最大值在50次以上,云地闪与雷达强回波区吻合得较好。

太原地处山西中部,三面环山,南部为河谷,降水和闪电主要集中在夏季。2017年投入使用三维闪电定位监测系统,有效地获取了大量的闪电数据,为雷电资料的应用提供了数据支撑,目前关于该地区闪电与短时强降水的研究尚不多见。因此,基于2017—2021年三维闪电定位监测网的闪电资料,研究太原地区夏季短时强降水日的闪电特征及二者的关系,为太原地区短时强降水的监测预警提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源及处理

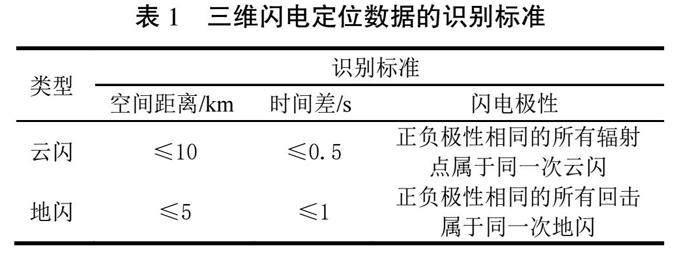

所用数据为太原地区2017—2021年夏季逐小时降水量和国家站10 min降水量。闪电数据来自太原地区三维闪电监测定位系统,该系统能得到闪电发生的时间、位置、云闪高度、电流强度及极性等主要参数。其对云闪的记录是每次辐射点放电的位置和时间,对地闪记录了所有回击的信息,因此需要对三维闪电定位资料进行识别(表1),以确保闪电数据的质量,同时剔除出现较少的大于300 kA的闪电数据。

表1 三维闪电定位数据的识别标准

1.2 研究方法

国家站或区域站一日中有1站或以上出现短时强降水(降水量大于等于20 mm/h)记为一个短时强降水日,据此筛选了87个短时强降水日。通过统计分析等方法得出短时强降水日闪电的极性、频数、密度特征,分析了出现短时强降水的国家站周围30 km的闪电频数与其10 min降水量的时间关系。将短时强降水站点与前1 h的闪电密度做空间叠加对比分析。

2 短时强降水日的闪电特征

2.1 闪电极性

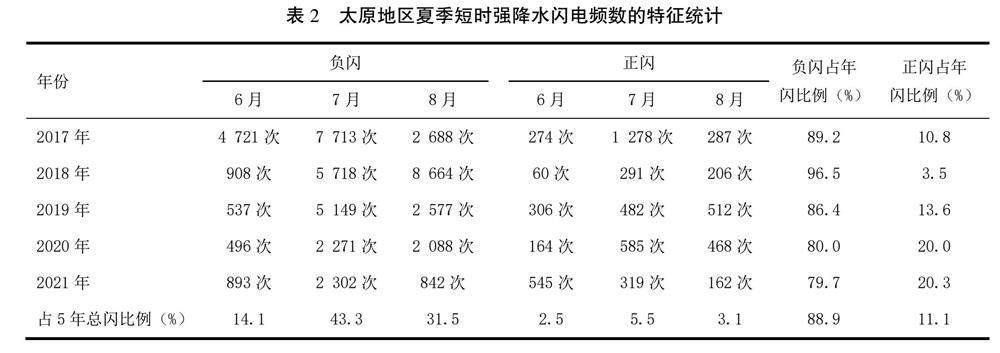

短时强降水是由其上空具有一定尺度的中尺度云团造成的,不同云团的闪电极性表现不同。由2017—2021年短时强降水日闪电极性特征(表2)可知,短时强降水日闪电以负闪为主,占5年总闪的88.9%,各年负闪占年闪的比例均在70%以上,其中2018年负闪占比最大,为96.5%,2021年负闪占比最小,为79.7%。正闪占5年闪的11.1%,其中以2018年占比最小,仅为3.5%。夏季各月中正、负闪占5年总闪的比例均以7月占比最大,分别为5.5%和43.3%。

2.2 闪电密度的空间分布

2017—2021年太原地区夏季短时强降水日的年均负闪密度具有明显的空间差异,负闪高密度区主要分布在尖草坪区、阳曲县、古交市,该区域内大部分地区年均负闪密度为1次/km2·a以上,其负闪高密度中心位于尖草坪区北部和阳曲南部,高达2.5次/km2·a以上,其次是古交市南部,年均负闪密度中心为2次/km2·a以上。年均负闪密度最小的位于清徐南部和小店区,其密度低于0.5次/km2·a。太原地区夏季短时强降水日年平均正闪密度远小于负闪密度,且东部大于西部,其中高密度区主要分布在阳曲、尖草坪区、杏花岭区和迎泽区,高密度中心仅高于0.9次/km2·a,其次为古交中部,其余区域的正闪密度均低于0.5次/km2·a。

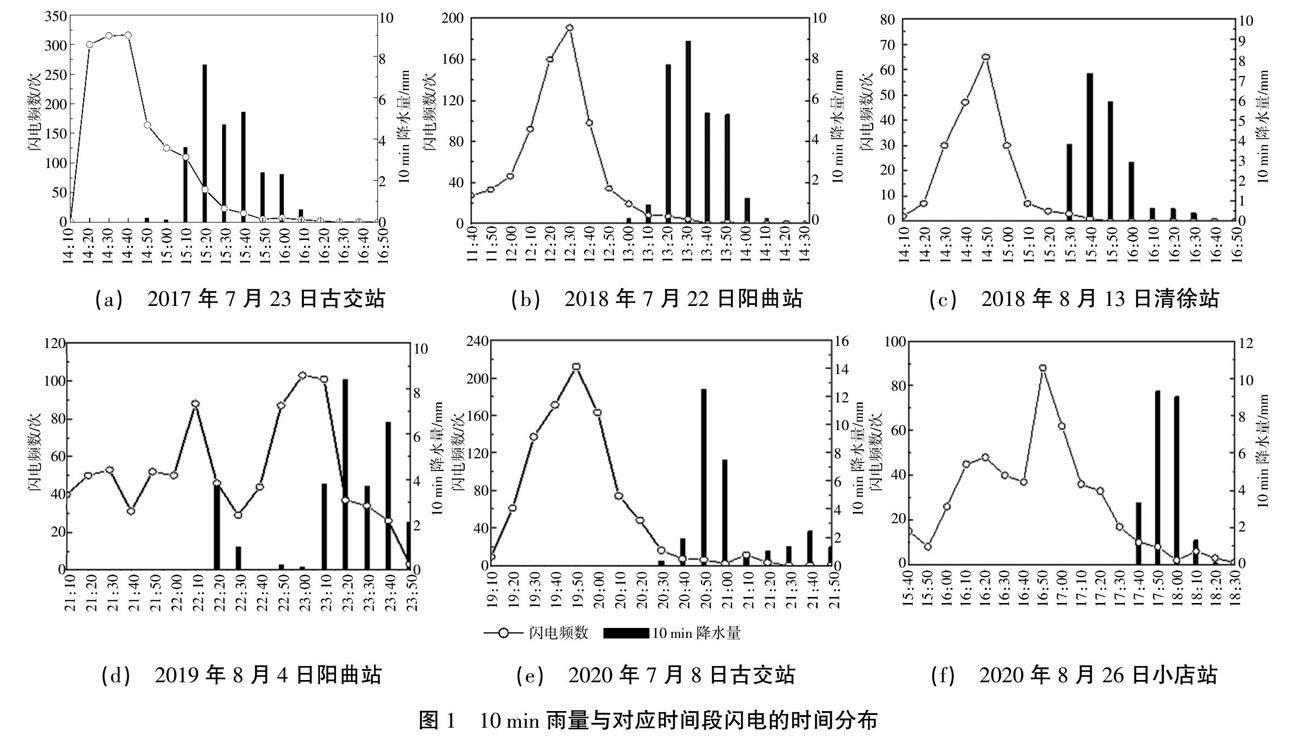

3 闪电频数与10 min降水量的关系

分析闪电频数与短时强降水中的10 min降水量间的时序变化关系能很好地反映闪电与降水的演变特征。为确定数据的完整性,仅分析出现短时强降水的国家站周围30 km区域内的闪电频数及其10 min降水量的时间关系(图1),古交站(图1(a))闪电频数在14:40出现峰值(316次),到15:00陡降至125次;10 min降水量到15:20出现峰值,闪电频数峰值比降水量峰值提前了40 min。阳曲站(图1(b))闪电在12:30出现峰值(191次),到12:50陡降至34次;10 min降水量在13:30出现峰值,闪电峰值比降水峰值提前60 min。清徐站(图1(c))闪电在14:50出现峰值(65次),到15:10陡降至7次;10 min降水量从15:30开始出现到15:40达到峰值,其闪电峰值比降水峰值提前了50 min。阳曲站(图1(d))闪电在22:10达到第一个波峰(88次)随后下降,再到23:00达到峰值(103次),到23:20陡降至37次;10 min降水量在22:20出现第一个波峰,到23:20达到第二个峰值,2次闪电峰值比降水峰值分别提前10 min和20 min。古交站(图1(e))闪电在19:50出现峰值(212次),到20:10陡降至74次;10 min降水量到20:50出现峰值,闪电峰值比降水峰值提前60 min。小店站(图1(f))闪电在16:50达到峰值(88次),到17:10陡降至36次;10 min降水量到17:50达到峰值,闪电峰值比降水峰值提前60 min。

综上可知闪电峰值比降水峰值提前10~60 min,同时闪电频数峰值达到50次/10 min或以上,且其出现后的20 min内闪电频数急速下降至该峰值的一半以上,能很好地指示短时强降水的发生、发展。

4 闪电密度与短时强降水空間关系

在统计短时强降水日闪电频数时发现短时强降水与其前1 h的太原地区内100次或以上的闪电频数有很好的空间对应关系,为揭示强降水与闪电的关系,以下将以太原地区闪电频数大于等于100次/h的短时强降水日(20个)为例,重点分析短时强降水站点与前1h的闪电密度的空间关系。太原地区2017年7月23日短时强降水与闪电密度的空间关系,在对流发展初期闪电密度较小(12时)时,其中心值仅大于0.7次/km2·h,有1个区域站出现短时强降水,降水量为22.6 mm/h;随着闪电密度的增加(13时),短时强降水站数(1站)虽未增加,但其降水量增加到43.5 mm/h。在对流发展旺盛阶段(14时),闪电高密度区范围加大且成片分布,短时强降水站数也明显增多,且二者有很好的空间对应关系。到15时太原东部闪电密度减小到0.1次/km2·h,短时强降水也随之结束。同时在古交中南部闪电密度大于0.1次/km2·h的面积加大,其闪电高密度中心高达6次/km2·h,该区域有8站出现短时强降水,且均分布在大于0.1次/km2·h的区域中。可见短时强降水并不仅出现在闪电高密度区中心,还出现在闪电密度分布梯度较大的区域。

由于在不同短时强降水过程中,对流发展的程度不同,其出现的闪电频数也不尽相同,继而闪电密度也不同。结合其余短时强降水个例(表3)发现,有23.4%的强降水站次出现在闪电密度低于0.1次/km2·h的区域内,这和闪电分布较为分散或降水初期对流较弱有关。有76.6%的强降水站次分布在闪电密度大于0.1次/km2·h的区域内。

5 闪电密度在短时强降水预警中的应用

综上分析,当太原地区出现100次/h的闪电时,将闪电密度大于等于0.1次/km2·h作为短时强降水的预警指标之一应用到预警该地区夏季短时强降水落区的业务中,并对其命准率(命准率=指标闪电密度区域内出现的短时强降水站数N1/太原地区出现的短时强降水站数N×100%[6])做出检验。

表3 2017—2021年太原地区闪电频数大于等于100次/h的短时强降水个例中出现站次及前1 h闪电密度关系

太原地区2019年7月28日和2019年8月1日出现的短时强降水站与闪电密度的对比检验见表4。2019年7月28日19:00—20:00有4站短时强降水均落在闪电密度大于等于0.4次/km2·h的区域内,其命准率达到100%;20:00—21:00阳曲县大于0.1次/km2·h的闪电高密度区快速加大,短时强降水站点亦增加15站,此时太原地区内有16站出现短时强降水,其命准率达到94%;21:00—22:00闪电高密度区范围减少,短时强降水站点减少至4站,且亦出现在闪电密度大于等于0.1次/km2·h的区域中,命准率达到100%。2019年8月1日17:00—18:00出现的4站短时强降水均出现在闪电密度大于等于0.1次/km2·h的区域中,命准率达到100%。同时短时强降水站点大多出现在闪电密度梯度较大的区域也得到很好的验证。

表4 短时强降水预警准确率

6 结论

1)太原地区夏季短时强降水日中闪电以负闪为主,负闪密度远大于正闪密度。负闪高密度中心主要分布在阳曲、尖草坪区。正闪密度表现为东部大于西部,且高频发区亦主要分布在阳曲。

2)太原地区短时强降水(国家站)周围30 km内的闪电频数峰值比10 min降水量峰值提前10~60 min,且闪电峰值(大于等于50次/10 min)后的20 min内闪电频数陡降其峰值的一半或以上,对预警短时强降水的发生、发展有更好的指示意义。

3)太原地区夏季短时强降水与其前1 h内该地区大于等于100次/h的闪电频数高密度区对应较好,短时强降水落区主要出现在闪电高密度中心或闪电密度梯度较大的地区。当太原地区闪电频数大于100次/h时,闪电密度大于等于0.1次/km2·h的阈值对该地区夏季短时强降水落区的预警命准率高达94%及以上。

参考文献:

[1] 成勤,张科杰,夏羽,等.湖北省2020年“6.27”特大暴雨过程闪电的与降水关系分析[J].暴雨災害,2020,39(6):620-628.

[2] 支树林,李婕,陈娟.江西不同类型强对流天气的地闪统计特征及与雷达回波特征对比分析[J].气象,2018,44(2):222-232.

[3] 薛秋芳,孟青,葛润生,等.北京地区闪电活动及其与强对流天气的关系[J].气象,1999,25(11):15-19.

[4] 周成,杨学斌,吕伟,等.不同天气类型短时强降水与地闪特征分析[J].海洋气象学报,2019,39(2):143-150.

[5] 钟敏,吴翠红,张兵.湖北省两类强对流天气云地闪特征及其环境条件对比研究[J].暴雨灾害,2010,29(2):181-185.

[6] 杨晓军,刘维成,宋强,等.甘肃中部地区短时强降水与闪电关系初步分析[J].干旱气象,2015,33(5):802-807.