指向“三会”的小学数学情境化教学实施方法研究

刘艳梅

[摘 要] “会观察、会思维、会表达”是2022年版新课标对义务教育阶段数学教学提出的目标导向,更清晰地表达了数学核心素养培养的具体方向。文章结合教学实例,阐述小学数学情境化教学的实施方法:情境活动,发展观察能力;情境体验,发展思维能力;情境实践,发展表达能力。

[关键词] 三会;情境;教学;生活

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(简称新课标)提出,数学课程教学要注重培养学生的学科核心素养,主要包括:会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界,简称“三会”,即会观察、会思维、会表达[1]。这是在2011年版课程标准“四基与四能”的基础上提出的新要求,该要求更清晰地表达了数学核心素养培养的方向。

从“三会”的内容上来看,不论是观察、思维还是表达都紧紧围绕“现实世界”展开,但小学生的认知水平有限,生活经验并不丰富,这与培养“三会”形成了一定的矛盾。究竟该如何化解这个矛盾呢?事实证明,将生活情境引入数学课堂中,不仅能成功化解学生认知与生活经验不足的问题,还能让学生在丰富的情境体验中建构新知,获得“三会”。

一、情境活动,发展观察能力

在教学中,与情感无关的脑力劳动会给学生的学习带来疲倦感。好的教师如同成功的导演,能在课堂上创设有效的情境,促进师生、生生间的互动与交流,让学生积极地投入学习中。由此可见,与生活实际相关的情境,不仅能激发学生的学习热情,还能有效调动学生的学习兴趣。

兴趣是学习的内驱力,是推动学生产生探索欲的原动力,在学生的学习过程中具有举足轻重的作用。学生如果对学习内容形成好奇心,则会积极主动地参与到知识的探索中。因此,在课堂教学过程中教师应时刻注意挖掘生活中所蕴含的知识与智力因素,审时度势、因势利导,尽可能创设学生感兴趣的生活情境,以吸引学生的注意力,引发学生的观察与思考意识。

生活处处皆数学,数学知识在生活中无处不在,人们接触到的数学知识都是由生活实际中总结、提炼而来。那么,教师在教学中应结合学生的生活经验,联系学生的日常生活,创设丰富的生活情境,讓学生身临其境地参与知识的学习,提高学习兴趣与观察力。

案例1 “认识人民币”的教学

随着时代的发展与进步,如今购物基本以“支付宝”“微信”等电子渠道进行付款,学生接触纸币的机会很少,对人民币的概念比较模糊。本节课,教师如果只是通过口头讲授的模式进行知识的传授,显然是费时、费力且低效的教学方法。

因此,教师可以从学生认知特点与身心发展规律出发,通过创设逼真的生活情境,引导学生在角色扮演与购物中观察、分析与提炼,达到学生自主建构新知的目的。

情境设置:将教室桌椅重新整理、摆放,同时将所有学生分为两大组:一组学生扮演售卖文具的营业员;另一组学生扮演前来购物的顾客。将本子、铅笔、书本、钢笔、橡皮等统一定价,并分发模拟纸币,鼓励学生自主进行购物交易活动,将购物过程中遇到的问题以及解决问题的过程记录下来。

在交易过程中可以提出的常规问题有:①1只钢笔的售价是8元,某生有2张5元纸钞,该如何付款呢?“营业员”该如何找零?②已知1块橡皮的单价为1元,1本练习册的单价为2元,你有1张5元的纸币,最多可以购买几块橡皮呢?最多能购买几本练习册?如果橡皮和练习本都要购买,有哪些购买方式?

华罗庚说:“日用之繁,无一不用数学。”确实,数学本就源自生活,生活处处蕴藏着丰富的数学知识。在教学时,教师可以带领学生从熟悉的生活事物中感知数学与生活的联系。创设生活情境进行教学能让学生对知识产生亲近感,体验数学与生活密不可分的联系。

购物活动这个逼真的生活化情境,不仅有效地拉近了学生与“人民币”的距离,还让原本抽象难以理解的“人民币”变得更具生活化、形象化、具体化,使学生在观察中深化了对“人民币”的认识。活动的开展,让学生充分感知到生活离不开数学和数学就在人们的身边,形成用数学的眼光来观察客观现实世界的习惯。

二、情境体验,发展思维能力

卢梭提出:儿童通过自身活动主动建构的知识,远比从教科书与他人那里获得的要清楚、深刻许多,且能有效锻炼他们身体与头脑。数学是思维的体操,情境教学是启发学生数学思维的重要教学手段之一。在新课标的引领下,教师要注重对学生数学思维能力的培养,要引导学生学会用数学的思维思考现实世界。

研究发现,教学内容与学生生活契合度越高,学生吸收、内化知识的程度越好。鉴于此,为了促进学生数学思维的发展,教师要注重从学生的生活经验出发创设情境。这些情境可以是学生感兴趣的生活情境,也可以是学生乐此不疲的游戏情境,还可以是操作情境等。不论应用哪种情境,都应基于“以生为本”的原则,尊重学生在课堂中的主体性地位,确保每个学生都能在情境中获得不同程度的体验,让学生充分释放自己、展示自己和实现思维的成长。

案例2 “分数的认识”的教学

对学生而言,分数比较抽象,学生难以从字面上完全理解其本质与内涵。因此,笔者结合学生的生活实际,通过逼真的生活情境,引发学生思考,让学生在丰富的情境体验中感知分数的实际价值与意义。

情境设置:小明10岁生日,妈妈为他准备了1个大蛋糕,并邀请了小明的8个好朋友一起为小明庆祝生日。在切蛋糕环节,小明妈妈提出两个问题:①若想将这块蛋糕平均分为4份,该怎么分?②若想分成8份,又该怎么分呢?

这是学生感兴趣的一个生活情境,问题一出,不少学生就拿出纸笔在草稿纸上画起来,还有部分学生在画的基础上进行折叠思考。笔者在巡视时发现:学生在草稿纸上画出圆形,剪下后进行对折,再对折,获得均等的4份;如法炮制,在4份的基础上,学生继续对折,获得均等的8份。

原本生涩的知识,在一个生活情境的辅助下,成功地激起了学生探究的热情,启发了学生的思维。教师不需要过多的点拨,学生就自主地取出纸笔进行画图、折叠等实践操作。学生的操作过程体现了其思维历程,当1/4、1/8顺利呈现在学生面前时,每个学生都体会到自主学习带来的成就感。

陶行知先生倡导“教、学、做”三者合一的教学理念,也从一定层面阐述了情境体验的重要性。从生活实际中抽象出数学知识,再将数学知识巧妙地用来解决生活实际问题是数学学习的终极目标。想要实现这一目标,合理的情境创设、良好的情感体验以及思维的发散等是环环相扣的重要环节。

以情境引发学生产生学习体验时,教师应注重引导学生亲历生活与知识的关系,让学生在实践中了解知识的形态与形成过程,并学会敏锐地捕捉生活中的数学知识,深刻领悟“数学源于生活且应用于生活”。

课堂情境彰显了浓缩的社会生活,好的情境能让学生获得更多感悟与体会,从而在实际应用中加强交流与创新,真正意义上实现数学与生活的携手[2]。基于此,情境化教学离不开学生的生活实际,学生的生活离不开数学的意蕴,教师将两者完美地融合在课堂中,能让课堂变得更具趣味性、色彩化,让学生更加热爱生活与学习,学会用数学的思维思考现实世界。

三、情境实践,发展表达能力

李吉林老师认为:教育之“情境”实质是人为优化了的环境,是促使儿童能动地活动于其中的环境。新课标提出:數学教学应基于真实的语言环境,引导学生在实践活动中感知、积累、应用数学语言来表达。事实告诉人们,学习任务的完成离不开情境的推动。依据教学任务而优化的教学情境,往往充满智慧与美感,容易与学生的情感、心理产生共鸣。

案例3 “烙饼中的数学问题”的教学

热身互动问题:

(1)咱们班小明的生日是2月29日,小明是哪年出生的?

(2)在什么情况下4减3等于5?

(3)如何利用1片树叶挡住整个天空?

(4)若想将4个大小不同的猕猴桃平均分给7个小朋友,该如何分?

(5)在什么情况下0大于2,2又大于5?

以上几个问题需要学生从生活实际出发,改变思维角度与思考方向进行分析。问题虽小,却起到热身的作用,学生快速进入学习状态。为了在情境中培养学生的表达能力,笔者进行了如下教学:

师:观察图1,说一说你从图片中获得哪些有用的信息,并用自己的语言进行解释。

学生呈现的答案有:①每次最多只能烙2张饼,意思是不超过2张饼;②爸爸、妈妈和我每人1张,意思是需要烙3张饼;③尽快吃上饼,意思是要在最短的时间内烙完饼。

这是一个丰富且有趣的情境,在教师的引导下,学生很快就通过读图与审图,获得3条重要信息。从学生的表达来看,学生对情境中的关键词把握得较准确。

师:大家在生活中有没有见过烙饼?(有些学生见过,也有些学生没见过)现在请大家认真观察烙饼过程(动画演示烙1张饼的过程)。视频中烙1张饼需要几次?需要花费多少时间?怎么列式比较合理?

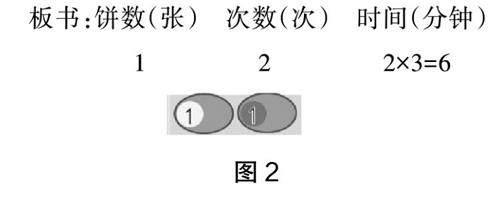

(学生交流,结论由教师板书,如图2)

师:现在我们来继续观看视频,看一看烙2张饼的流程,请说一说烙2张饼最少需要多少时间?并用动作补充说明。

生1:1张1张的烙,2张饼需要烙4次,一共需要12分钟。

生2:2张饼同时烙,一共需要6分钟。

教师板书如图3。

师:为什么烙1张饼与同时烙2张饼的时间是一样的?

生3:因为同时烙2张与只烙1张所耗费的时间相同,都是每1面3分钟,2面一共需要6分钟。

师:不错,1只锅每次最多可以烙2张饼,如果2张一起烙,可以充分利用锅的空间节约时间,这就是一种“优化”。从问题条件出发,要是烙3张饼,最少需要多少时间?

生4:12分钟。

生5:不对,只要9分钟就够了。

师:究竟需要几分钟呢?现在我们亲手验证一下,请大家从卡纸上裁剪3个圆片,进行烙饼模拟实验。

学生结合自身的生活经验开展模型假设,并想尽一切办法让烙饼过程中锅不空着。学生经过合作交流,获得“烙3张饼至少需要9分钟”的结论。具体过程见图4。

有些学生不能完全理解这张图,为了让学生更加深刻形象地认识此过程,笔者在播放烙3张饼的视频基础上,带领学生通过列表与连线的方式再次整理烙饼问题(见图5)。

师:现在请大家说一说为什么烙3张饼9分钟就能搞定呢?是哪里节约出来3分钟呢?

生6:3张饼轮换烙,锅里一直有2张饼,因此只要9分钟就能烙完3张,这种方法最大程度地节约了时间与空间。

师:非常好!这就是我们所说的“统筹”。

烙饼是一个经典的问题,也是本节课探索的重点内容。学生通过对烙3张饼时间与操作方法的分析,充分感受到“统筹”的妙处、价值与意义。学生通过操作、填表、连线等手段,不仅深化了对烙饼时间分配的理解,还在实践过程中强化了语言表达能力与思维能力,顺利完成了建模。

将学习任务置于具体可视化的情境中,或将情境与学生的生活经验关联起来,往往能成功地激发学生的学习兴趣,形成整合性学习。从另一个角度来看,通过情境的设置可限定学生思维的方向,将学生的思维推向更深层次,为学生形成更好的语言表达能力奠定基础。学生在具体、真实的情境中,语言更具“靶向性”与“专业性”,表述时会不由自主地朝向问题的中心,形成规范、条理清晰的数学语言。

总之,指向“三会”的小学数学情境化教学,要求教师立足于课堂,结合学生的“最近发展区”,设计出科学、合理、规范的教学情境,建构和谐、民主的情境化学习样态,让学生在身临其境的良好体验中探索出指向“三会”的学习方法,以促进学生个体形成“会观察、会思维、会表达”的可持续性发展的数学能力。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 陈文静,方学法. 遵循学生认知规律 巧妙创设课堂情境[J]. 小学教学设计,2016(26):4-5.