STEM视域下初中化学跨学科项目式学习实践研究

叶燕珠 沈雪青 吴新建 汪阿恋

全国教育科学规划单位资助教育部规划课题“STEM视域下中学理化项目式学习课程实践研究”(课题批准号:FHB180605);福建省教育科学“十四五”规划2022年度“协同创新”(含帮扶项目)专项课题“基于新课标的中学化学跨学科实践活动开发与实施研究”(课题批准号:Fjxczx22461)阶段性研究成果。

摘要: 基于STEM教育理念,以“探寻火箭发射的奥秘”为载体,引导学生进行跨学科项目式学习,以“探究火箭原理”“再探火箭燃料”“模拟火箭设计和制作”“成果展示与评价”四个子任务驱动,引导学生运用多学科知识设计和制作三种模拟火箭,有效提升学生的综合素养,实现跨学科协同育人。

关键词: STEM项目式学习; 跨学科; 模拟火箭; 制作与发射

文章编号: 10056629(2024)04003808

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《义务教育课程方案(2022年版)》明确提出“各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习”,这是新一轮课程改革的重要内容之一[1]。《义务教育化学课程标准(2022年版)》强调初中化学教学应注重创设真实问题情境,倡导开展项目式学习,重视跨学科实践活动[2]。STEM教育是一种通过整合科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineer)和数学(Mathematics)领域内容指引教学和学习的途径和方法,其重视各学科之间的交叉渗透,旨在提升学生的实践应用能力及迁移创新能力,与新课标的指导思想相契合。项目式学习是实现STEM教育理念的一种有效教学模式[3~5],融合STEM理念的项目式学习通过创设真实的工程情境,引导学生动手实践操作,应用科学知识解决问题,依托技术达成目标,培养解决真实复杂问题的关键能力和必备品格。

近年来,中国航天事业取得了举世瞩目的成就,引发世界关注。航天事业的发展离不开物理、化学、数学等多学科的协同发展,本文以“探寻火箭发射的奥秘”为主题,探索一种关乎知识世界、生活世界与个体世界的整体性学习。

1 基于STEM理念的项目研发

1.1 基于STEM理念的项目主题遴选

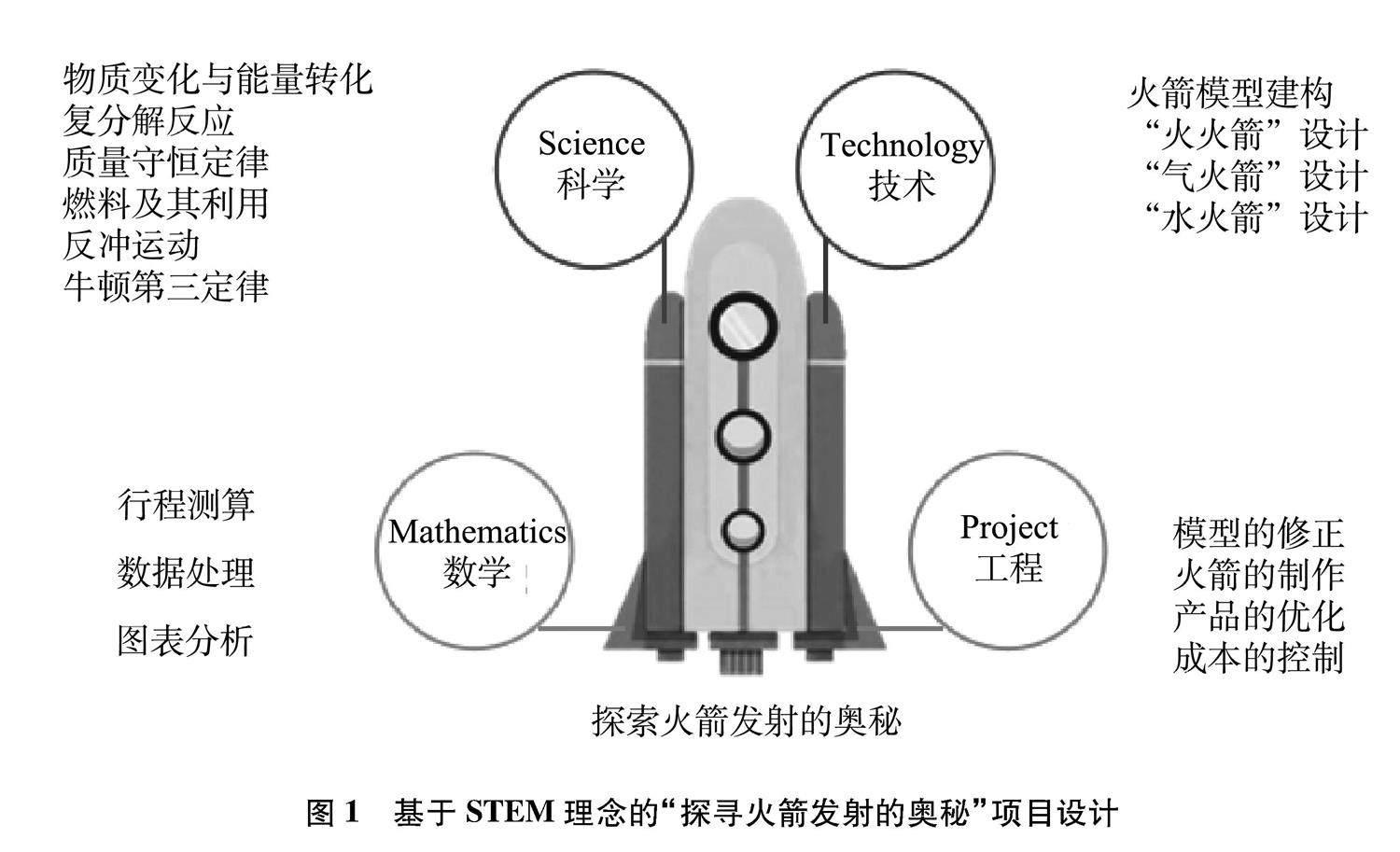

物质的变化与性质、燃料及其利用以及牛顿第三定律是初中生学习的重难点,学生对于化学反应原理以及反应体系中的多因素分析缺乏结构化认知思路,信息加工处理能力不强,面对整体的生活场域未能形成独立的系统性思维。基于学生对物质的变化和燃料的了解,以“探寻火箭发射的奥秘”为主题开展跨学科项目式学习,既符合新课标的要求,又突出教学的重难点,同时贴合学生的生活经验,有助于培育学生的航天精神和社会责任感,实现教书与育人相统一。从课程标准的维度看,该项目内容有效链接主题1(科学探究与化学实验)、主题2(物质的性质与应用)、主题4(物质的化学变化)以及主题5(化学与社会·跨学科实践)。从学科内容的维度看,该项目式学习内容整合了人教版九年级化学上册物质的变化与性质、物质的燃烧、燃料能源和生活中常见的盐等化学知识,同时融合了牛顿第三定律、反冲运动、气体压强等物理知识以及行程测算、数据处理、图表分析等数学知识。项目设计如图1所示。

1.2 理论抽提和任务分解

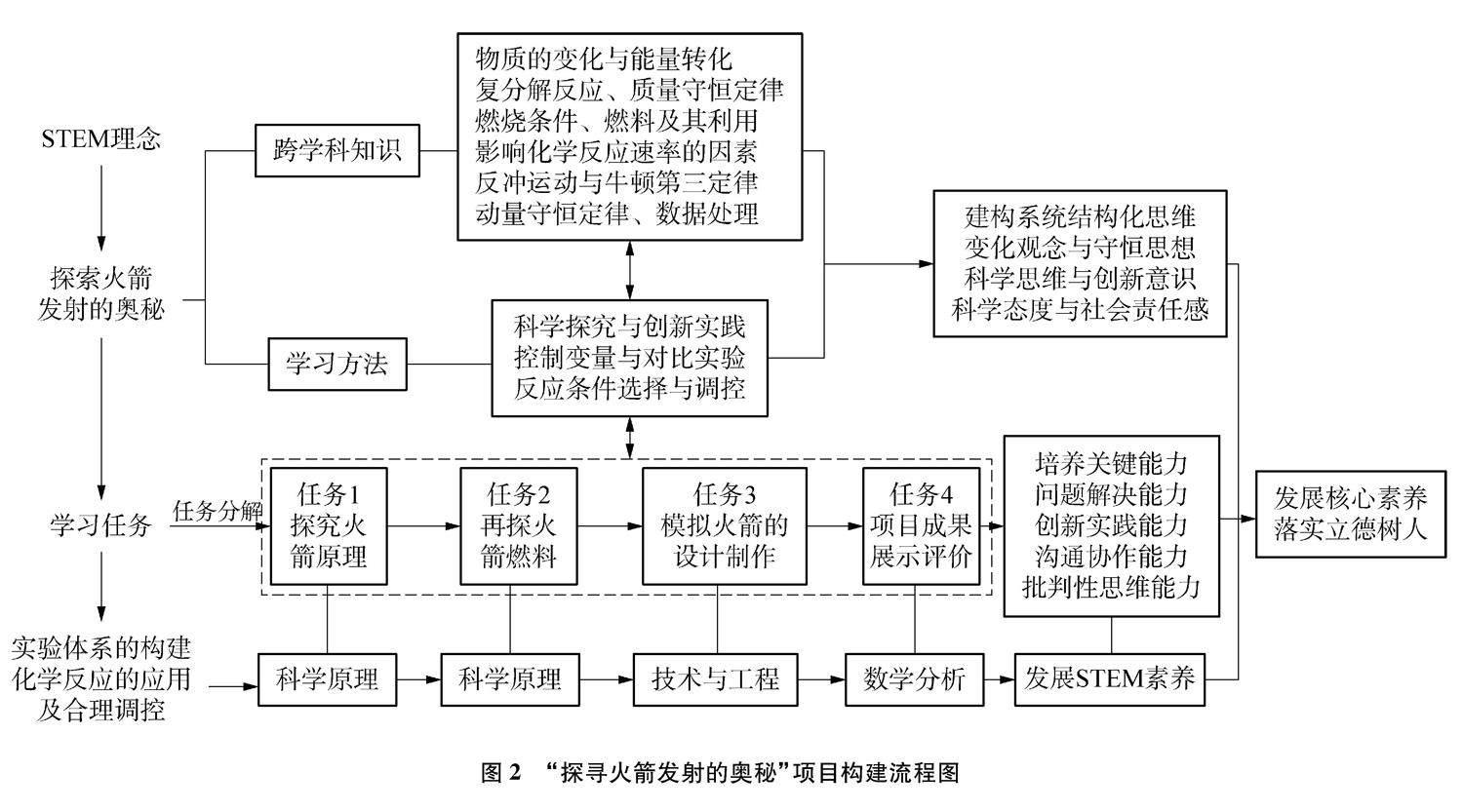

现实世界中的问题往往具有复杂性和挑战性,项目设计中应注重情境整合重构、删繁就简,剥离与学生知识和能力要求相差甚远的内容并进行理论抽提,抽提出复分解反应与质量守恒定律、燃料及其利用、反冲运动与牛顿第三定律等物理、化学学科核心知识,通过“四段进阶式”任务驱动,引领学生从“掌握单一学科知识”走向“构建结构化、网络化的认知系统”,发挥多学科协同育人功能[6~8]。“探寻火箭发射的奥秘”项目构建流程如图2所示。

1.3 基于STEM理念的项目学习目标

初中生的抽象逻辑思维处于由“经验型”向“理论型”的转化阶段,初中三年级处于辩证逻辑思维迅速发展的转折期,因此该项目的教学重点放在模拟火箭动力系统设计上,通过动力系统的构建有助于发展学生的批判性思维。考虑到真实火箭涉及的原理较为复杂,结合初三学生的认知结构和心理特征,在设计项目时把重点放在学生运用所学知识进行一级动力系统设计上。基于STEM教育的四个维度构建项目学习目标,详见表1。

1.4 指向素养发展的项目教学思路

該项目包括导引课(探究火箭原理和再探火箭燃料)、探究课(模拟火箭设计和制作)和展示课(成果展示与评价)三种课型,共4课时。具体教学思路如图3所示。

2 基于STEM理念的项目实施过程

2.1 项目准备

[前置任务]课前查阅火箭的发展史等相关资料。

[问题提纲](1)你了解中国火箭的发展史吗?(2)火箭的主要类型有哪些?(3)火箭的基本结构分为哪几部分?各部分的功能是什么?

设计意图:通过前置任务驱动和开放性问题导引,引领学生自主学习相关资料,旨在明确学习主题,激发

学习心向,提升信息加工处理能力,增强国家认同感。

2.2 项目开展

2.2.1 任务一:探究火箭原理

[教师]依据课前的问题提纲,汇报交流学习成果。

[展示交流]学生分组汇报交流学习成果。

[情境引入]组织学生观看视频《100秒看完中国航天发展史》。

[项目主题确定]探寻火箭发射的奥秘。

设计意图:通过自主学习成果汇报把真实情境带入课堂,充分展示航天的魅力和中国航天事业的伟大成就,引出项目主题,激发学生的爱国情怀和探究欲望。

[导引问题]火箭的工作原理是什么?

[教学情境]古代火箭“霹雳炮”“火流星”和现代“探空火箭”“运载火箭”等典型火箭介绍。

[交流讨论]对上述火箭进行分析比较并归纳总结火箭的工作原理。

[任务驱动]分组设计火箭模型图。

[小组代表1]展示交流现代火箭的模型图及工作原理(如图4所示)。

[评价]诊断和评价学生基于事实的证据推理和模型建构能力,培养学生的科学思维和创新意识。

2.2.2 任务二:再探火箭燃料(推进剂)

[导引问题]常见的火箭燃料有哪些?

[情境素材]《中国长征系列火箭燃料揭秘》。

[小组代表2]介绍冷藏液氧液氢、液氧煤油以及偏二甲肼(C2H8N2)和四氧化二氮(N2O4)等火箭燃料。

[导引问题]为什么液氧液氢燃烧无污染,但是现在一般是使用液氧煤油作为燃料?

[分组汇报]三大化石燃料(第一组)、氢能(第二组)、乙醇燃料(第三组)的开发、利用及对环境的影响。

[评价]综合考虑燃烧效率、经济成本、环境影响等诸多因素,辩证思考能源的开发和利用。

设计意图:引导学生通过阅读材料,学会从化学视角提取信息,在获取信息和思考总结中形成质疑和批判能力,在评价燃料的过程中实现社会参与感的涵育,发展其辩证唯物主义世界观。

2.2.3 任务三:模拟火箭设计和制作

[团队建设]组建“火火箭”队、“气火箭”队和“水火箭”队,探究模拟火箭的设计和发射。下面以“成果交流与展示”环节为例进行阐述。

案例1:“火火箭”展示交流

[“火火箭”队代表]“火火箭”的实验装置如图5所示,操作方法如下:在矿泉水瓶下端的瓶盖中间钻出一个孔,往矿泉水瓶喷消毒酒精2~4次,旋好瓶盖,将瓶子置于铁架台的铁圈中,打火机点燃木棍,将燃着的木棍移近小孔处,点燃发射火箭。最初设计的是无尾翼和头锥的火箭模型(图5a),测试射程为3.9m。经查阅资料发现流线型的物体飞行时能减少阻力,一次改进后形成有尾翼、无头锥的火箭模型(图5b),射程可达5.7m,后经进一步优化,获得有尾翼和头锥的火箭成品(图5c),射程达6.3m。

[导引问题](1) 选择酒精作为“火火箭”燃料的依据是什么?

(2) 从物理学受力分析的角度作图分析“火火箭”升空的动力。

(3) 基于上述的受力分析,结合物理和化学知识分析“火火箭”的发射原理,并写出相应的化学方程式。

(4) 分析“火火箭”技术改进的思路。

[评价]综合分析氢气、乙醇等生活中常见燃料的反应原理、获取方法、安全系数、经济成本等,选择合适的燃料(酒精),发展工程思维和创新能力;结合静止和飞行状态“火火箭”的受力情况,综合分析“火火箭”的发射原理,评价和发展学生综合应用物理和化学学科知识解决真实问题的能力。

设计意图:引导学生应用“物质燃烧”相关物理和化学知识以及燃烧后气体的膨胀和做功原理,设计合理的实验方案并完成“火火箭”的制作和发射,利用工程学思维对产品进行优化改进,逐步形成工业生产的思

维模型:建构基础模型——设计实验方案——开展科学探究——改进技术装置——形成项目产品,实现教学内容结构化,学生思维显性化。

案例2:“气火箭”展示交流

[导引问题]除了燃烧外,还可以通过什么方式为火箭提供动力?

[“气火箭”队代表1]还可以通过化学反应生成气体的方式为火箭提供动力制作“气火箭”。已学过实验室制气体的方法有过氧化氢分解制氧气法、大理石和稀盐酸制二氧化碳法、稀硫酸和锌粒制氢气法等,本组选择小苏打与食醋作为反应物。

[导引问题]“气火箭”的实验体系是如何构建的,哪些因素会影响“气火箭”飞行的高度?

[“气火箭”队代表1]稀硫酸和锌粒可产生氢气,但通过查阅资料了解到氢气爆炸极限在4%~75%,容易产生危险。硫酸和盐酸具有腐蚀性,实验操作不安全故排除。首先尝试用过氧化氢溶液(30%)作反应物,碘化钾作催化剂,但由于反应放出大量的热,火箭的底座(塑料)被烧毁;后来通过调整过氧化氢的浓度、用量以及催化剂的种类和用量,发现火箭要么飞不起来,要么底座被烧毁,实验条件较难控制。由此可见,真实情境是复杂的,应综合考虑多方面的因素。通过查阅资料和小组研讨,最终选择生活中常见物质(碳酸钙、苏打和小苏打)分别与食醋(5g/100mL)反应,并通过平行实验控制变量法探究最佳实验条件。“气火箭”的实验装置如图6所示。

[平行实验一]探究物质的性质对反应的影响:取1g碳酸钙、苏打和小苏打粉末,分别与一定量的食醋反应,实验结果表明碳酸钙、苏打和食醋反应,动力不足,无法使箭体起飞,而小苏打粉末和食醋反应可以使箭体起飞。因此,选择小苏打和食醋作为反应物。

[导引问题]为什么上述实验小苏打与食醋反应可以使箭体起飞,而碳酸钙或苏打与食醋反应无法使箭体起飞?请写出相关的化学方程式。

[思维进阶]上述碳酸钙或苏打粉末与食醋反应无法使火箭起飞,有没有其他的优化方案?

[“气火箭”队代表2]通过增加碳酸钙或苏打的用量(2g),提高醋酸的浓度(30%乙酸),可以推动火箭发射,飞行高度分别为5m和7m。

[评价]通过生活中常见的盐与酸的反应,了解学生对“盐的性质”“复分解反应”“质量守恒定律”和“反应物用量对反应的影響”等化学核心知识的掌握情况,选择合适的物质作为反应物。

[平行实验二]探究物质状态对反应的影响:取等量的小苏打粉末和小苏打片分别与足量食醋反应,实验结果表明,小苏打粉末作为反应物,“气火箭”的飞行高度优于小苏打片。

[评价]通过不同状态物质与酸的反应,了解学生对影响化学反应速率因素的掌握情况。

[平行实验三]探究反应物用量对反应的影响:通过控制食醋和小苏打粉末的用量进行平行实验,得出最佳的反应物料比。反应物用量对实验结果的影响如表2所示,当小苏打粉末的质量为2.0g,食醋的体积为24mL时,火箭的最大飞行高度可达12m。

[思维进阶]学生依据之前所学知识猜想反应物用量越大,反应速率越快,火箭应飞得越高。实验结果与预期不符,随着反应物用量的增加,火箭的射程先增大后减小,引发学生的认知冲突。教师应把握最佳教学时机,引导学生基于科研事实进行知识拓展和深度研讨,拓宽学生知识面的同时,培养学生的质疑精神和批判能力。

[知识拓展]根据齐奥尔科夫斯基火箭方程,火箭的推进速度为ΔV=ωlnm0m1(ω是喷气速度,m0和m1分别为飞行器加速前后的质量)。真实火箭的飞行距离,与质量差有关,而“气火箭”中的液体倒入箭体中,箭体飞行时液体来不及排出,其质量差较小会影响飞行高度。

[评价]通过控制变量法调整反应物的种类、用量和状态等,了解学生对影响化学反应速率因素的掌握情况。通过模拟火箭发射比赛,评价项目产品。

设计意图:通过“气火箭”的设计和制作,有效统整化学反应原理、物理运动学、数据分析等多学科知识。通过平行实验控制变量法,加深学生对影响化学反应速率因素的理解,引导学生掌握科学的学习方法,当结果与假设有出入时,学会通过实证研究和逻辑推理不断丰富和完善认知体系,形成基于陌生复杂情境的问题解决思维模型,实现对现实世界的系统思考和整体把握。

案例3:“水火箭”展示交流

[导引问题]以上两个案例是通过什么方法为火箭提供动力的,还有没有其他方法可以推动火箭发射?

[学生回答]前面两个例子主要是通过化学反应为火箭提供动力,还可以通过物理方法推动火箭发射。

[“水火箭”队代表]展示交流“水火箭”的实验装置(图7)和操作方法:将头锥、发射塔、尾翼(4片)、打气筒、500毫升可乐瓶(2个)、用胶带和贴纸按图7方法粘贴组装。往火箭体(完整可乐瓶)中加水,旋好喷嘴,将装置与发射塔连接,打气至无法再充气,按下手控发射把手即可发射,最大射程约可达100m,需在空旷安全的场所进行试验。

[导引问题](1) “水火箭”的发射原理是什么?

(2) 影响“水火箭”射程的因素有哪些?

[评价]通过压强变化、气体做功、反冲作用等原理分析,了解学生对力的冲量、牛顿第三定律以及动量守恒定律等核心知识的认知水平。从工程学的角度对“水火箭”的设计(包括箭头、箭身、尾翼、配重、动力系统)进行评价。运用受力分析、力的冲量计算、动量守恒定律等知识,从理论上进行分析,并通过控制变量法探究最佳实验条件,开展游戏比赛强化项目体验。

设计意图:“水火箭”的制作和发射涉及工程、物理、数学等多领域知识,有效链接初高中的知识体系,发展跨学科、跨学段综合素养。在“水火箭”项目实施过程中,学生根据工程原理完成“水火箭”箭体的组建,提升实践动手能力,合作完成“水火箭”的调试和发射,培养团队协作精神,引领学生体验和感受火箭升空的魅力以及中国航天事业的伟大成就,激发学生对科研的向往和对祖国的热爱。

2.3 项目评价

任务四:项目成果展示与评价

[导引问题]通过项目活动你有什么感受和收获?请从科学性、创新性、可操作性、趣味性和安全性等维度对产品进行评价。

[分享交流]在學生自评和小组互评的基础上,教师进行综合性评价,师生共同评选出“明星火箭”。评价结果见表3。

设计意图:引导学生综合运用多学科知识将科学探究和问题解决成果转化为项目产品,强化学科认知和项目体验。教师根据学生回答问题、实践操作及成果汇报等情况将过程评价和综合评价有机结合,师生协同完成基于学生自评、小组互评和教师评价的多元化评价表,着力建构评价角度多维、评价主体多元、评价过程多段、评价模式多样的评价体系,促使核心素养具象化。

3 项目反思

跨学科项目式学习不是简单的学科知识拼凑,在实际教学过程中容易出现主体不明确、目标不清晰、内容“拼盘化”等问题。教师应注重多学科知识、方法和思想的融合贯通,形成超越学科的逻辑体系,引领学生像科学家一样做研究,像工程师一样做设计[9]。下面谈几点教学建议[9]:

(1) 坚定学科“立足点”,实现“跨中有核”。

教师要正确理解学科知识与其他学科知识之间的关系,跨学科不等同于无学科边界。跨学科项目式学习应立足学科本位,在此基础上最大限度地挖掘和整合课程资源,引导学科教学纵深发展的同时,促使多学科知识横向配合,形成大概念统摄下的整体理解和系统思维,真正做到基于学科又超越学科。

(2) 找准学科“链接点”,实现“跨中有联”。

真实世界是多维、立体、复杂的,跨学科项目式学习是基于真实问题解决的学科之间的融通,教师应厘清学科知识和其他学科知识之间隐性和显性的“链接点”。只有找准多学科之间的意义关联,才能使之产生耦合效应,赋予学生认识世界的多维向度和学习支架,激发积极的学习心向,实现真正意义上的跨界融合、协同发展。

(3) 厘清认知“边界点”,实现“跨中有度”。

跨学科学习不可能完全取代学科教学,教师应把握好跨的度,要从学校的教学实际和学生的学习需求出发,准确定位学科的认知边界,整体把握教学内容的深度、广度和效度。通过精选项目主题,整合课程资源,拓展育人场域,引导学生走进生活,深入社区,走向社会,用科学知识理性地、深刻地品位生活,改造世界,实现有意义的学习。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[2]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[3][7]林艺玲, 江合佩, 郑敏. 融合STEM理念的“发展中的化学科学”项目式学习——以“氢能的利用”为例[J]. 化学教学, 2022, (8): 53~60.

[4]乙若梅, 龚正元. 高中化学开展STEM教育的实践尝试——以“纳米Cu2O的制备及处理染料废水性能测试”为例[J]. 化学教学, 2022, (5): 43~47.

[5]卢苗苗, 郑雅君, 占小红. STEM教育理念在高中有机化学教学中的渗透——以“柠檬精油的提取工艺”为例[J]. 化学教学, 2018, (7): 45~50.

[6]张文兰, 杨雪琼. 基于国家课程的项目化教学能力的结构与内涵[J]. 教育信息技术, 2021, (7~8): 3~7.

[8][9]周素娟. 跨学科主题学习的逻辑理论与教学实践[J]. 基础教育课程, 2022, (11): 4~11.