探寻“人民好坐江山”红军标语记

周勇

重庆城口县是红军之城,也是绿色之城。红色与绿色是城口的底色。

从2003年10月我第一次踏上城口的土地算起,迄今已经20年。20年中,我到城口的次数已经多得数不清了,那幅“人民好坐江山”的红军标语是我最重要的发现。每次到城口,我都离不开一个话题——红军历史文化与红军城的建设。为此,我参加过红军挥师城口70周年、80周年、90周年纪念活动。回首过往,探寻“人民好坐江山”红军标语就是我与城口联系的主线。

初到城口,催生《城口县苏维埃创建史》

2003年10月,城口县委举行红军挥师城口70周年纪念活动,担任市委宣传部副部长兼市委党史研究室主任的我受邀参加。当时,我先由重庆乘火车到四川万源,再坐几小时的汽车才到达城口。早上出发,抵达时已经天黑。

那是我第一次到城口。我参加了红军挥师城口70周年纪念大会、城口红军文化建设座谈会,参观了城口苏维埃政权纪念公园和临时举办的“巴山星火”展览,还与县委、县政府主要领导同志一起研究思想文化宣传工作,主要关于红军文化的建设。我这才知道城口是个红军城,精神为之一振。

1929年,中国共产党领导的川东游击军第一路进入城口,更名为城(口)万(源)红军。1930年1月,中国共产党城(口)万(源)宣(汉)达(县)四县行动委员会成立后,李家俊指挥3000多人的地方红军部队攻克城口县城。1933年10月,红四方面军发动进攻,解放了包括城口在内的23个县及巴中特别市,在城口建立了县、区、乡、村四级苏维埃政权。城口因此成为重庆市唯一成建制建立四级苏维埃政权的革命老区,是重庆市第一个打出地方红军旗帜的县、第一个由地方红军解放县城的县、第一个迎来中国工农红军主力部队的县。红四军、九军、三十军、三十一军、三十三军相继在城口战斗过,李先念、徐向前、许世友、王维舟、李家俊等老一辈无产阶级革命家在这里留下光辉的革命足迹。

在红军挥师城口70周年纪念活动中,三位老红军重聚城口,给我们讲述了他们的战斗往事。

84岁高龄的老红军龚锦文,1933年10月在城口参加红三十三军,年仅14岁的他被编入卫生队。他常常装扮成猎人和采药人,攀爬山路到城口街上取药,多次目睹战友掉下山崖牺牲。他说:“城口是我走革命人生路的发源地,从城口一直走到延安,以至后来见到毛主席,聆听毛主席作报告已是家常便饭。”他知道我是研究党史的,便特别嘱咐,当年的那段历史不能随口乱说,一定“要经过历史的考证,没有考证就没有价值”。

同样84岁高龄的刘武彩,1933年8月在四川宣汉参加红军,被编入红三十三军二九五团二营,跟随营长做司号员。1934年2月,他随部队打进城口,并从城口踏上了长征的漫漫征途,后来被编入西路军随队征战,所幸被黄沙掩埋,得以逃脱马家军的马刀,保住了性命。他说,当年红军没有“艰苦奋斗,不畏艰险”的精神,是坚持不下来的。

83岁高龄的老红军朱健民,1933年9月在城口加入红军,在红三十三军军长王维舟身边做勤务员。1935年他跟随部队撤出城口,经历了上百次战斗,两次穿越草地。

听了老红军们的讲述,历史顿时鲜活起来。也使我感到,如此精彩的历史应该保存下来,成为今日城口的宝贵财富。于是,我建议城口应全面盘点红军历史遗址、挖掘红军历史资料,尤其要系统研究城口苏维埃政权的建成史,提出“调研入手,规划先行,阶段推进,整体提升”的城口红军文化建设思路。

城口县委采纳了我的建议。两年后,由县委党史研究室主任张合轩主编的《城口县苏维埃创建史》出版。这部以扎实资料写成的著作,为整个城口红军历史研究打下了坚实的史实基础,也培养锻炼出一批土专家。

发现标语,心灵的震撼与感召

2013年是红军挥师城口80周年,城口县委再度请我前往城口,重点研究推进红军文化设施建设。当时我兼任重庆市新闻工作者协会主席,正开展“走基层、转作风、改文风”活动。我便将两事合并起来,再往城口。

經过十年努力,城口新建起红军公园,在苏维埃政权纪念公园里也新建了川陕苏区城口纪念馆。纪念馆不大,占地仅1000余平方米,拥有文物300余件,包括红军标语、战斗武器、人物图片、革命遗址图片、革命纪念建筑图片、革命文献资料图和作战时所用的办公用品、生活用具、红军药房用具等。这些文物生动反映了20世纪20年代末30年代初川东游击军和红四方面军在城口打土豪、分田地和建立县苏维埃政权的场面,展现了城口儿女参加红军和游击队,为革命浴血奋战、光荣牺牲的悲壮历史。

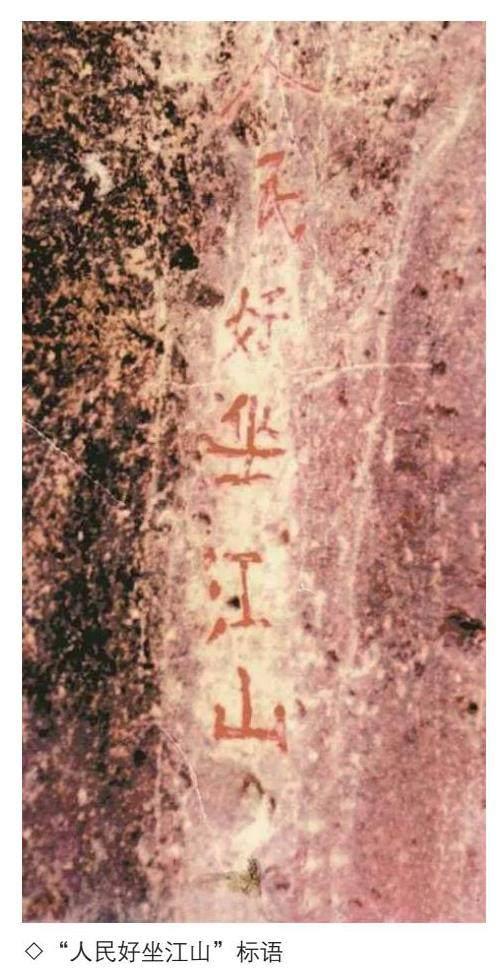

在陈列馆一个很不起眼的角落,我看到一张红军标语照片,“人民好坐江山”六个大字显现在眼前。这六个字竖写,笔划及间架结构说不上匀称,章法也不严整,甚至有些拙朴。由于时间久远,历经风吹雨打慢慢风化,字迹有些模糊。当地群众便给它上了一点红漆,使之鲜亮起来。城口同志告诉我,这是80年前红军留下的遗迹。

看着标语,犹如聆听红军的教诲:人是要有理想和信念的,红军的理想信念就是为人民打江山,让人民永远坐江山。

当天晚上,我便把这次考察的心得记了下来,后来以《永远为了“人民好坐江山”》为题,发表在《重庆日报》上。从此,“人民好坐江山”走出大山,进入公众视野,逐渐受到关注。

当时,城口在征求如何建设红军纪念设施的意见时,有人建议在城口县城任河对岸的大山上,以整座山体为石材,设计制作一组巨型红军群雕。

这个设想非常大胆,也很有气魄,但实地考察后,我不敢苟同。因为这片山体是修建公路而形成的高切坡,地势陡峭,土质松软,极易垮塌,难以成形;山体与山下的公路太近,且交织一体,无法展开,一旦动工将破坏环境,危及公路。最重要的是,此项投资需数亿元,这对于当时仍处于贫困县境地的城口县是不可承受之重,根本没有实施的可能性。于是,我提出一个实事求是的新方案,建设一座“红军标语山”——把“人民好坐江山”刻在大山上。非常可喜的是,县委、县政府采纳了我的建议,立即安排县文化局组织实施。

一年后,城口县城任河的对岸,在359米长、5至17米高的山崖上,一幅巨型石刻作品横空出世。那是红军曾经写下的三条标语——“人民好坐江山”“中国工农红军胜利万岁”“拥护中华苏维埃共和国中央政府”,以及红军旗帜和高高的英雄纪念碑,被放大百倍后镌刻在大巴山上。为此我写下《红军标语记》:“八十多年前,中国工农红军挥师城口,打土豪,分田地,建政权,把‘人民好坐江山‘中国工农红军胜利万岁‘拥护中华苏维埃共和国中央政府等标语镌写在巴山城口大地上。先辈当年宏愿,如今已呈江山画卷。今年是城口县苏维埃政权建立八十周年,我们以摩崖石刻的形式将其镌刻在山崖之上,以表仰缅先辈风范,激励我辈执政为民之意,并彰红军城之美誉,显苏区县之荣光。”“古训言犹在耳,红军创业在前,领袖教导在心,我辈仍需努力!”

后来,这篇《红军标语记》以城口县委、县政府的名义,刻在了标语山上。

亲见标语,经受身体和心理的极限挑战

红军石刻标语位于城口县巴山镇元坝村坪坝大梁半山腰海拔950米的火山坡。那里山高坡陡,人迹罕至。我每次到城口都来去匆匆,因此始终没有到“人民好坐江山”标语的现场考察过。不到现场,就缺少实感和真知,便不能回答标语为何刻、何时刻、何人刻,是为遗憾。

2023年10月,城口县委、县政府邀请我参加红军挥师城口90周年纪念活动。为了弥补遗憾,我推掉所有安排赶往现场。

10月22日,我提前一天来到城口。初冬的城口层林尽染、叠翠流金。下午,我们乘车来到巴山镇。那是大山深沟中,任河边上的一个小镇。

出了小镇就是陡坡,行程一开始我们就气喘吁吁,不一会儿便大汗淋漓,湿透衣背。那里的山路,几乎是直上直下,必须手脚并用,再加手杖支撑。虽所谓路,却完全看不到路的踪影,因为它全被树叶和刺巴笼所遮盖。如不是有一名农村向导,手提一把弯刀在前面披荆斩棘,砍出一条路来,我们根本无法前行。即便如此,两边的灌木、荆棘仍不时挂破我们的衣服和手上的皮肤。

越往上走,山路越陡,石坎越高,越是艰难。其艰险、坎坷完全超出了我的预期,不断考验着我们的心理和生理极限。我想,这一定是许多人不能到此亲眼目睹这条标语的原因。

为了鼓舞大家的士气,我打开手机播放了我创作的新歌《人民好坐江山》。我们极小心地走实每一步,又极缓慢地向上攀登,花了两个多小时才爬上火山坡。在一个叫石粑皮的地方,我们终于见到了“人民好坐江山”这条标语。

所谓石粑皮,就是一块七八米见方裸露的巨大山石。经历岁月的风霜,石壁已呈青黑色,布满了如弹孔般大小的圆洞,让人能随口吟出“弹洞前村壁”。其上长满了浅绿色的粉状的东西,不断侵蚀着石头和石刻标语。

这条标语的文字距地面约1米,阴刻,纵行书写,高约0.87米、宽约0.38米,字距1.5厘米。由于时间久远,石壁风化,标语的字体已较为模糊。标语之小,出乎我的预料。

抚摩标语,战地研讨方得真知

我们迫不及待地仔细考察这并不显眼的标语,获得三个重要发现。

一是标语外面有框环绕。在标语的外围,刻有一个长方形的框把标语围起来。这在过去的记录中并未看见。

二是标语上方有几个若隐若现的字。有人说是时间,有人说是人名。经过详细辨识、讨论,我们一致认为那是“卅Ⅹ军”三个字,中间一字已经无法辨认。

“卅”是三十之意。在民国纪年中,1933年应记为“廿二”,不会记为“卅二”。加上一个“军”字,我们基本可判断这是红军部队的番号。正是这一发现,为我们确定到底是哪支红军部队刻下的标语提供了重要线索和破解思路。

研究表明,1933年,中国工农红军第四方面军挥师城口,开辟了城口苏区。1933年至1935年,红四军、九军、三十军、三十一军、三十三军相继在城口战斗过。红三十三军指挥部就设在今天坪坝镇议学村的龚家大院,火山坡是进出坪坝大梁的交通要道。顺着这个线索,我请教了研究城口红军历史的专家。他告诉我,1934年红三十三军二九六团在这一带战斗。这就可以初步判定,“人民好坐江山”标语应该是红三十三军二九六团战士所刻。

三是第一次完整地梳理出这条标语发现的经过。

为我们开路的老农叫冉寅远,60出头,他是当年的发现人之一。1977年的一天,他与几个伙伴上山砍柴,路经这里看见了大石头上凹陷处有些划痕。他们一笔一划、一字字地摸索,最终发现是“人民好坐江山”六个字。

下山后,冉寅远立即把这个发现告诉了时任元坝大队书记冉明兴。冉明兴教过书,对城口的红色历史比较了解,便跟着冉寅远来到火山坡察看标语。冉明兴说:“这不是一般的字,不能破坏!”因为他知道,当年红军曾组织当地石匠成立了錾字队,将宣传标语刻在岩石上。他将此事汇报给县里,这六字标语才被保护下来。后来,城口县政府将其列为文物保护单位,立了保护碑。

当年刻下这条标语的战士姓甚名谁,我们不得而知。他们为什么要刻这条标语,也无文献可考。这些问题让我们不能就此罢休。那天,我们一行坐在这块石壁下、标语旁,开了一次别开生面的研讨会。我们大胆遐想,热烈讨论,合理推测,形成了一些共识。

我们认为这是红军战士的“随手之作”。在城口境内现存的红军标语中,没有如此之小、如此简陋的。从标语本身看,这应该不是红军组织的专门队伍所刻,更像是普通战士用刺刀随手划刻的。这种“随手之作”的产生有两种可能。一种是在残酷的战斗之后,巨大的牺牲、难言的苦痛、饥寒交迫的生活极大冲击红军将士的心,于是有人提出牺牲奋斗到底是为了谁,一名战士的回答是“人民好坐江山”。因而用刺刀在山石上刻下了这句最质朴的话。另一种是红军即将离开城口,踏上漫漫长征路,更大的艱险、更多的困难、更惨烈的牺牲在等待着他们。因此他们刻下初心,表明心迹。

不知是谁说了一句“石头风化了,但是心头更明亮了”。这话,真好。

天色渐暗,我们不得不告别石刻,借助手机电筒的照明缓慢下山。殊不知,下山花的时间比上山更长。因为夜露初起,地面湿滑,更加难走。

回到公路上,天已完全黑了。经过近6个小时直上直下的跋涉,我们早已疲惫不堪。在重新踏上平地的一霎那,那种对心灵和情感的巨大冲击,令我至今难忘。我庆幸在古稀之年还能徒步登上海拔近千米的火山坡石粑皮,亲眼见到这条红军标语。

真谛新悟,历史的告诫与真理的力量

这次亲历让我下定决心继续深入挖掘“人民好坐江山”標语的重要价值,为城口建设红军城、为重庆加快打造新时代文化强市提供理论和历史学理的支撑。

从1927年中共城口特支成立,到1933年10月中国工农红军第四方面军挥师城口,再到1935年2月红军撤离城口,这段光荣的历史使城口在重庆境内独步一时。

城口人民牺牲巨大、贡献巨大,对土地革命战争作出了重要贡献。苏区时期,城口人民从人员、财政、物资方面倾力支援红军。当时城口全县不过5万人,投身革命的就有5000多人,其中3000多人参加红军和游击队,近700人离开家乡参加长征,600余人牺牲在长征和西征路上,解放后被认定为革命烈士的只有112人。其时,活动在西部地区的红军不过2万人,城口参加革命的就占了四分之一,几乎是家家革命、户户革命,这在全国是少见的。

从2013年我们大力宣传这条标语以来,在全国范围内没有发现类似的标语,也没有听到质疑的声音。这说明,城口“人民好坐江山”的标语在全国红军标语文物中具有唯一性。

“人民好坐江山”是苏区精神的代表性物证之一。苏区精神包含坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无私奉献的精神品质,它的根在中央革命根据地,也延伸到整个土地革命战争时期的各革命根据地。红军在城口战斗7年,培养和锻炼了一大批为人民办实事、为革命英勇奋斗的共产党员、苏区干部和游击队员,他们为苏区精神的形成贡献了力量和智慧。

“人民好坐江山”是在党的历史上较早使用“人民”这一概念的物证。中国共产党成立后始终以人民为中心,但在早期使用的概念主要是“工”“农”“无产阶级”“半无产阶级”等,直到1935年12月毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》中提出要把“工农民主共和国”口号改为“人民共和国”口号后,才开始大量使用“人民”这一概念。而1934年红军就在城口山崖上刻下了“人民好坐江山”标语,这是“人民”与“江山”直接相连的物证,彰显了人民的主体地位。

在城口的历史上,把“人民”和“江山”联系在一起,在民间早有流传。城口红军歌谣中就有“我们都是红四军,红军都是为穷人,分了田地杀劣绅,人民江山坐得稳”“一心跟着红军走,打下江山穷人坐”等词句。而“人民好坐江山”标语记录了红军在城口苏区为人民服务、为人民奉献、为人民牺牲的初心,深化了人民的主体地位,这是城口苏区的革命斗争实践对党的思想理论建设的历史性贡献。

“人民好坐江山”深刻揭示了中国共产党的根基在人民,目标为人民,力量在人民。“人民好坐江山”标语道出了红军战士的初心——一切艰难、困苦、奋斗、牺牲,都是为了让“人民”“好坐江山”,让“人民”坐稳江山。这条标语是中国共产党关于“人民”与“江山”关系论述的重要精神历史资源,是党心、军心、民心相通、相融、相印的生动写照。

歌由心生,初心写在大地上

20年的城口之行,我见证了城口的巨大变化。曾经离主城非常遥远的城口,如今3小时即可到达。尤其难得的是,城口告别了延续千年的绝对贫困,当地县委因此获得党中央、国务院授予的“全国脱贫攻坚先进集体”称号。城口在大声地告诉世界:当年红军刻在山崖上的理想早已实现。

20年的城口之行,我深深感到城口是个名副其实的红军城,红色历史资源丰富、红色文化底蕴深厚。而“人民好坐江山”是它的灵魂,是具有鲜明的重庆辨识度的革命文化核心资源,具有跨越时空的历史意义和现实针对性。

2021年,我写了一首歌词,请音乐家曹明辉作曲,创作了新歌《人民好坐江山》。这既是歌唱“人民好坐江山”的第一支歌,也是歌颂我们党百年伟业的一首歌。2023年,这首歌作为向红军挥师城口90周年的献礼,由城口的艺术家们第一次深情演绎,受到人民群众的真心喜欢。

歌词第一段写道:“那一年,你翻山越岭来到我的山乡。红旗漫卷,分田分地,老爹眼里噙满泪水,小伙参军扛起钢枪。依依惜别,踏上漫漫征程,你把初心刻到山崖上。”这是90年前红军来到城口打土豪、分田地,刻下“人民好坐江山”标语的情景。

歌词第二段:“如今啊,你又翻山越岭走进我的山乡,一路欢畅,一声问候,缸里水可甜?碗里米可香?家中是否温暖牢靠?村上是否书声琅琅?现实映照梦想,你把初心写在了大地上。”

90年后,城口山乡发生了翻天覆地的变化,不仅交通巨变,人民也彻底告别了绝对贫困。当年刻在山崖上的初心已经完全实现,写在了城口大地上。

作者系红岩春秋杂志社原社长

编辑/杨洋