乡镇增长与收缩对经济韧性的异质性影响与作用路径:基于人口结构视角

张娅莉 雍璐宁 董蕴萱 RAMAMOORTHY Ayyamperumal 王梅梅

DOI:10.16783/j.cnki.nwnuz.2024.03.010

收稿日期:2023-11-23;修改稿收到日期:2024-04-16

基金項目:甘肃省高等学校创新基金资助项目(2022A-127,2021A-130);中央高校基本科研业务费项目(lzujbky-2022-46);甘肃省青年科技基金资助项目(22JR5RA518)

作者简介:张娅莉(1988—),女,甘肃庆阳人,讲师,硕士.主要研究方向为城乡发展与土地利用.

E-mail:949700454@qq.com

摘要:基于甘肃环县不同乡镇的人口特征空间分布和人口结构差异,将乡镇分为收缩型乡镇和增长型乡镇,采用模糊推理方法测算环县各乡镇经济韧性水平,运用地理加权回归方法分析乡镇经济韧性的影响因素,最后对比不同乡镇类型人口结构变化对乡镇经济韧性水平的影响.研究发现:收缩型乡镇和增长型乡镇的人口结构存在明显差异;环县乡镇之间经济韧性水平发展严重不均衡,乡镇经济韧性水平受人口密度、总人数、高中及以上人口比例、批发与零售业人员比例、科技人员比例、劳动年龄人口比例多个因素影响;批发与零售业人员比例和科技人员比例对于增长型乡镇经济韧性的影响较大,人口数量和质量对于收缩型乡镇经济韧性有重要作用.研究旨在将人口增减与乡镇重构相结合,为黄土高原乡镇多方位发展和城乡融合提供参考借鉴.

关键词:人口收缩;人口结构;收缩型乡镇;增长型乡镇;经济韧性

中图分类号:D 669.68 文献标志码:A 文章编号:1001-988Ⅹ(2024)03-0084-10

The heterogeneous effects of township growth and

contraction on economic resilience and their pathways:

Based on the perspective of population structure

ZHANG Ya-li1,YONG Lu-ning2,DONG Yun-xuan3,RAMAMOORTHY Ayyamperumal3,WANG Mei-mei3

(1.School of Geography and Urban and Rural Planning,Longdong University,Qingyang 745000,Gansu,China;

2.School of Journalism and Communication,South China University of Technology,Guangdong 510000,Guangzhou,China;

3.College of Earth and Environmental Sciences,Lanzhou University,Lanzhou 730000,Gansu,China)

Abstract:Based on the spatial distribution of population characteristics and disparities in population structure within Huanxian Countys townships,the townships have been classified as either shrinking

townships or growing townships.Utilizing the fuzzy logic reasoning method and geographic weighted regression,the economic resilience level of each township in Huanxian County was assessed,and the factors influencing economic resilience within townships were analyzed.Ultimately,by juxtaposing the effects of demographic shifts on the economic resilience levels across diverse township classifications,the study unveiled that observable demographic disparities exist between shrinking and growing townships.The horizontal development of economic resilience among shrinking townships and growing townships exhibits significant imbalances, influenced by various factors,including population density,total population,proportion of high school and above population,proportion of wholesale and retail industry personnel,proportion of scientific and technological personnel,and proportion of working-age population.The proportion of personnel in the wholesale and retail industries,and technology personnel,significantly affects the economic resilience of growing townships,whereas the quantity and quality of population play crucial roles in the economic resilience of shrinking townships.This research endeavors to provide practical analytical insights and case studies for the multi-directional development of townshipsin the Loess Plateau,by integrating population growth and decline with township reconstruction.

Key words:population contraction;demographic shifts;shrinking township;growing township;economic resilience

乡村是城市功能扩散与转移的重要承接地,同时又具有不同于城市的生态、经济、社会、文化等功能.目前我国农村经济存在发展水平低、发展不均衡、基础设施薄弱、结构不合理等问题,严重制约着经济的后续发展[1].在乡村面临人口老龄化、生态环境恶化等问题时,县城体现出促进城乡交流和互相融合的桥梁作用[2-4].县域是我国城镇体系的基础组成部分[5],是城乡融合的支撑点.

在我国乡镇居民趋于回流和近域城镇化迁徙时,县城没有对应的吸引力和承载力,部分县域还面临人口和人力资本的流失,暴露出其在支撑传统产业、维护居民居住环境以及公共服务供给等方面都存在短板的问题,并进一步引发域内经济萧条和城镇收縮,因其中的中小城镇多为“高碳型”传统业态,人口变化也存在不确定性,产业转型难以一蹴而就,因此在内部系统分析时应针对人口收缩趋势和发展水平对县城内进行差异化治理[6-14].随着城市规模越来越大,农村人口不断向外迁移,势必会对农村经济造成影响.经济发达的中国东部地区农村回弹力较中、西部地区高,经济恢复力是研究期内中国农村恢复力的主要制约因素,这主要是由于农村劳动力向城市流出[15-16].人口萎缩不利于地区生产力的提高,萎缩程度越高,经济韧性越低[17-18].在过去的40年,中国农村家庭减少了对自然资本的依赖,取而代之的是来自农村—城市迁移的城市劳动力收入,这已经成为农村家庭收入的主要来源[19].在没有频繁迁移的传统农村社会家庭与自然灾害和社会转型作斗争时,大家庭内部的劳动力及当地社会关系是恢复力的主要贡献者[20].然而,在今天的中国,由于年轻的农村居民通常迁移到城市,农村家庭从其家庭成员和当地社会关系中获得的弹性相对较少[21-22].

1 文献回顾

有关乡村经济韧性测度方面的研究主要包括两方面.第一个方面是县域乡村经济韧性多维度指标体系的构建.李玉恒等[23]以河北省典型县域为例,从韧性发生学的视角,通过构建“压力-状态-响应”模型对乡村经济韧性进行测算并分析,以此提出推进传统农区城乡融合发展的路径.段进军等[24]通过风险抵御力、自我稳定力和创新发展力三个方面选取8个指标构建了县域经济韧性指标体系和乡村振兴指标体系来评价江苏省县域经济韧性与乡村振兴的发展情况,探究二者耦合协调水平和空间自相关水平,提出二者融合发展的路径.姚爽等[25]以湖南省武陵山片区为研究区域,从生产韧性、生活韧性、生态韧性三个维度构建县域乡村经济韧性评价指标体系.Martin[26]较早提出经济韧性抵抗能力与恢复能力的度量方法,其中恢复力主要使用冲击期就业变化情况表征,抵抗力则使用冲击期地区层面就业人数变化与全国层面就业人数变化比率衡量.蒋志强[27]研究经济韧性的抵抗力与恢复力测度主要借鉴了Oliva和Faggian[28-29]改进的研究方法,将就业人数指标更换为反映经济发展的GDP指标,对新冠疫情冲击下的江苏县域经济韧性进行了测度与评价.胡霄等[30]从生态、经济、社会、文化和制度5个维度构建县乡村韧性评价指标体系,对河北省县域乡村的时空分异格局及演变过程进行测度与分析.李东麟等[31]引入“压力-状态-响应”模型,从“压力层”、“状态层”、“响应层”三个层面构建乡村经济韧性评价指标体系,对西南丘陵山区乡村经济韧性进行测度,研究乡村经济韧性空间格局特征,为偏远脱贫地区抵抗内外冲击和转型发展提供新的思路.第二个方面是省域乡村经济韧性多维度指标体系的构建.曾冰[32]参考借鉴Briguglio等[33]的韧性划分标准将经济韧性划分为4种类型,从抵抗力与恢复力两个角度来测度并评价在新冠肺炎疫情冲击下我国省域经济韧性发展情况.曾冰[34-36]从抵抗力、恢复力、进化力三个维度分鲁棒性、风险脆弱性、内在稳定性、高流动性、结构平整性、创新性与可转型性7个层面构建中国省域经济韧性发展水平综合测度指标,对中国省域经济韧性发展水平进行测度,进而分析其时空分异特征与演进趋势.黄珍杰等[37]从抵抗恢复能力、调节适应能力和转型创新能力3个维度构建评价体系,对我国省域乡村经济韧性的时空变化特征和障碍因子进行分析.

综上所述,已有乡村经济韧性的指标构建均采取多维度形式以期整体反映乡村经济韧性状况,采取计算方式相对单一且具有确定性,而经济韧性本身作为集成概念,缺少更有效的分析方法.考虑到目前黄土高原地区人口收缩具有普遍性,出现经济水平衰退、老龄化程度加重和城乡差距加大等现象,本文将立足黄土高原县域人口低增长的背景,基于乡镇经济韧性测评体系,聚焦社会经济框架,采用模糊推理方法测算环县各乡镇的经济韧性水平,综合地理加权回归进行横纵向剖析,分析黄土高原环县县域人口结构对经济韧性的影响,针对人口增长和发展态势良好的乡镇及人口流失和陷入发展困境的乡镇提出不同的发展策略.

2 研究区与研究方法

2.1 研究区选择

环县位于我国中部地区向西部地区扩展地段,地处干旱区与半干旱区的一个过渡带,降水地域由东南向西北减少(图1).根据第七次全国人口普查数据,环县常住人口为30.46万人,全县常住人口中,男性人口15.95万人,女性人口14.5141万人,常住人口性别比为109.92.0~14岁人口的比重上升1.83个百分点,15~59岁人口的比重下降7.09个百分点,60岁及以上人口的比重上升5.26个百分点,其中65岁及以上人口的比重上升4.03个百分点,与2010年第六次全国人口普查相比人口老龄化程度升高.全县常住人口中,拥有大学文化程度的人口为2.74万人,拥有高中文化程度的人口为3.05万人,拥有初中文化程度的人口为7.53万人,拥有小学文化程度的人口为11.75万人,与2010年第六次全国人口普查相比,受教育程度不断增高.环县经济总量持续扩大,2020年环县实现生产总值109.64亿元.

基于自然資源部标准地图服务系统下载的标准地图制作,底图无修改, 审图号为GS(2019)1822.

2.2 数据来源

研究数据来源于2011—2021年《甘肃省环县统计年鉴》和第六、第七次全国人口普查数据.本文采用模糊推理方法测算乡镇尺度的经济韧性水平,用地理加权回归等方法分析乡镇经济韧性的影响因素.

2.3 数理模型

2.3.1 模糊推理方法

本文基于模糊逻辑的模糊推理方法测算乡镇的经济韧性水平.与经典逻辑系统相比,模糊逻辑使用模糊的“if-then”规则建模,可以有效捕捉真实世界的近似本质,使得测算结果更加接近实际[38].经济韧性水平属于模糊概念,适合模糊推理方法来测算.

2.3.2 地理加权回归模型

采用地理加权回归模型(Geographic weighted regression model)分析[39]环县经济韧性水平的影响因素,在模型中特定区位的回归系数不再是利用全部信息获得的假定常数,利用邻近观测值的子样本数据信息进行局域回归估计得到空间上局域地理位置变化而引起的变数.

3 描述性分析

3.1 收缩型乡镇和增长型乡镇的划分及空间分布

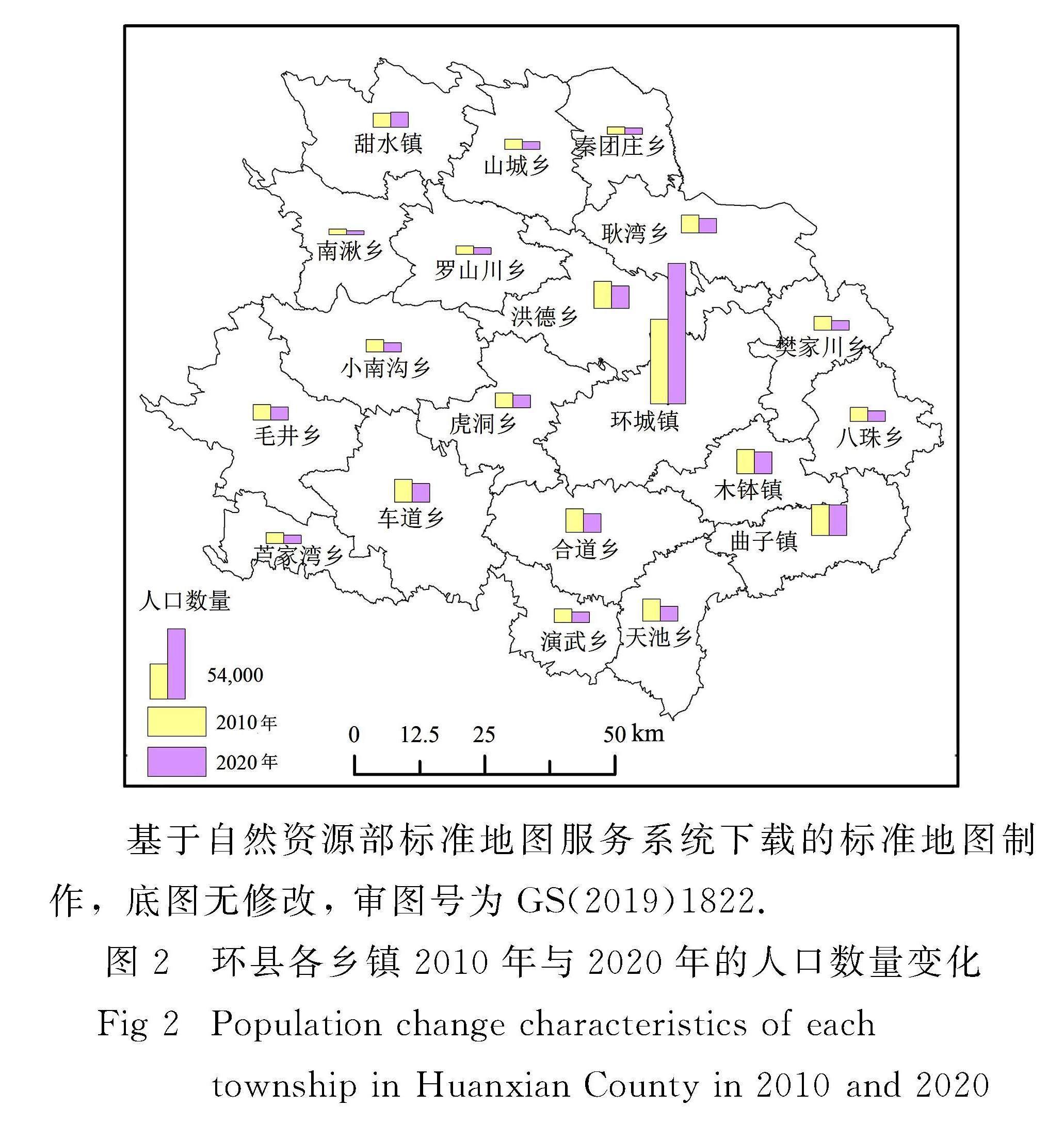

根据2010年和2020年的两次人口普查数据(表1),环城镇和甜水镇的总人口分别增长了42 915人和811人,其余乡镇总人口均呈下降趋势,因此本文将环城镇和甜水镇划分为增长型乡镇,将其余18个乡镇划分为收缩型乡镇(图2).

3.2 人口结构指标

由于年龄、文化程度、行业分布情况为各乡镇的人口基本特征,青少年人口比例和劳动年龄人口是乡镇的劳动资源潜力,60岁以上人口比例显示老龄化程度,文盲、半文盲和高中以上的高学历人

才体现乡镇人口的文化程度,批发零售人员统计反映乡镇产业结构和第三产业的发展能力,科技人员占比体现乡镇的科技文化发展水平.综合数据可得性,本文最终确定了11个指标,包括人口数量、劳动力占比、人口结构、文化程度、就业分布情况,描述性统计见表1.数据显示各乡镇间人口密

度、文化程度、劳动力比例相差较大,家庭规模、性别比较均衡,老龄化程度严重.因此要在既定人口背景下促进乡镇发展,需要切实分析人口结构的分布格局和劳动力情况.

基于自然资源部标准地图服务系统下载的标准地图制作,底图无修改, 审图号为GS(2019)1822.

township in Huanxian County in 2010 and 2020

3.3 乡镇经济韧性测算指标选择

在已有文献的基础上,基于韧性发生学视角构建指标体系(表2)和模糊逻辑的模糊推理方法测算乡镇经济韧性水平.首先,对原始数据进行模糊化处理,模糊化过程中,输入和输出参数的隶属函数都用三角模糊数来表示.其次,需要确定指标的正负向及数据分级.经济韧性指标模糊化后的三角模糊数及分级结果见表2.

3.4 模糊规则及算法

本文选择TSO、NAT等评价指标作为输入变量,选择HQDL作为输出变量,将以上11个指标分成低、中、高3个级别,选择“若 A 和 B ,则 C ”的模糊条件,即规则按照“若 TSO 为低,NAT 为低,ER 为低 ”的格式录入.考虑到本文选择的指标较多,各因子影响方向均为正.因此,在进行模糊规则考虑时,低、中、高级别分别设置为1,2,3,并对输入的10个因子各个级别进行组合加法运算,获得59 049条规则.在规则确立的基础上,在Matlab软件选用Mamdani方法进行运算.

4 实证结果与分析

4.1 乡镇经济韧性水平测算结果

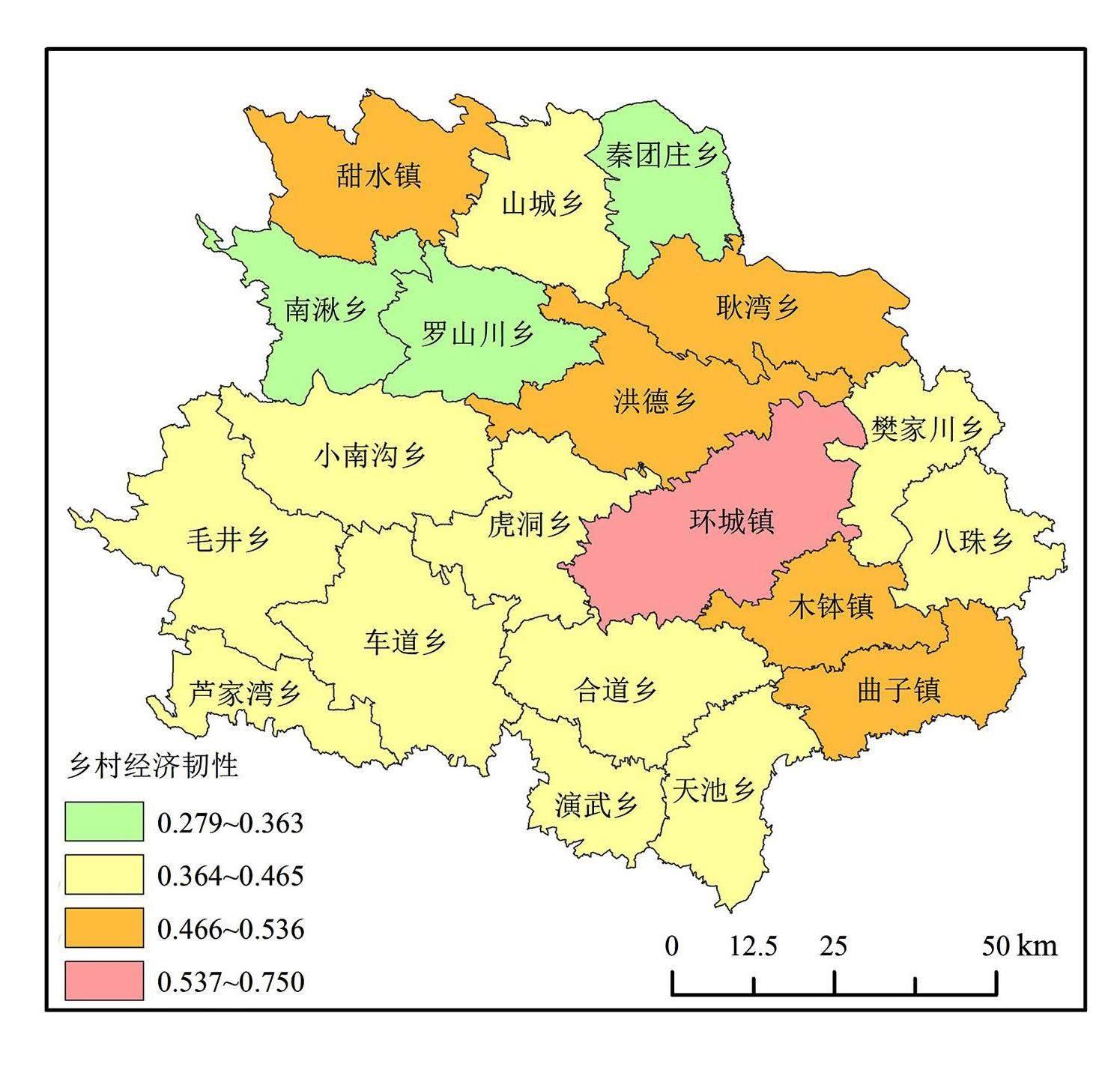

环县各乡镇的经济韧性水平整体偏低,乡镇韧性水平在环县域内从西北向西南递增.增长型乡镇的经济韧性水平相对较高(高于0.5),收缩型乡镇的经济韧性水平相对较低(较多乡镇的经济韧性水平为0.3~0.4之间),说明在黄土高原的偏远乡镇,人口数量越少,乡镇经济韧性水平越低(图3).

1)增长型乡镇的经济韧性水平相对较高(高于0.5),位于第一等级.环城镇作为中心城镇,经济韧性水平为0.749,为区域最高值,经济韧性水平是收缩型乡镇南湫乡(0.2788)的2.6倍,可见环县乡镇之间发展严重不均衡.事实上环城镇的经济韧性水平得益于特殊的政治地位和人口红利的积累.其次为甜水镇,韧性水平为0.524.

基于自然资源部标准地图服务系统下载的标准地图制作,底图无修改,审图号为GS(2019)1822

2)收缩型乡镇的经济韧性水平相对较低(0.2~0.5之间).依据经济韧性水平可以划分第二、第三、第四等级.第二等级为洪德乡、耿湾乡、木钵镇和曲子镇,经济韧性水平在0.466~0.536之间,该类乡镇距离环城镇较近,位于环县的东南部.洪德乡、木钵镇和曲子镇得益于石油资源,一定程度上促进乡镇经济韧性.耿湾乡则是由于靠近兴隆山古建筑群促进了当地的产业多样化.第三等级的乡镇数量最多,经济韧性水平在0.363~0.465之间,集中连片分布在环县的西南方向,

另外在环县的东南角也有分布.第四等级的乡镇为环县西北部的南湫乡、罗山川乡和秦团庄乡,韧性水平为0.279~0.362之间,该类乡镇为环县人数最少的3个乡,人口数量分别为3089,5148和4719人.

4.2 人口结构对乡镇经济韧性的影响分析

4.2.1 相关性分析

人口密度、总人数、高中及以上人口比例、批发与零售业人员比例、科技人员比例与乡镇经济韧性在1%的水平上相关,相关系数均高于0.7.劳动年龄人口比例与乡镇经济韧性在5%的水平上相关,相关系数高于0.5,说明劳动年龄人口比例与乡镇经济韧性明显相关.家庭规模、性别比、青少年人口比例、60岁以上人口比例和文盲/半文盲比例对环县的乡镇经济韧性水平影响不明显,原因是这几项指标在各乡镇比较均衡,没有体现出对于乡镇经济韧性水平的影响差异.因此,人口密度、总人数、高中及以上人口比例、批发与零售业人员比例、科技人员比例、劳动年龄人口比例是乡镇经济韧性水平的影响因素.

4.2.2 人口结构对乡镇经济韧性的影响分析

运用地理加权回归模型将人口密度、总人数、高中及以上人口比例、批发与零售业人员比例、科技人员比例、劳动年龄人口比例与经济韧性水平的关系进行回归分析,结果发现,总人数、劳动年龄人口比例、高中及以上人口比例对乡镇经济韧性的影响在环县域内从西北向东南递减,即这些因素对于经济韧性水平较低乡镇的影响大,对于经济韧性水平高的乡镇影响较小.批发与零售业人员比例和科技人员比例对乡镇经济韧性的影响在环县域内从西北向东南递增,即批发与零售业人员比例和科技人员比例对于经济韧性水平较高乡镇的影响大,对于经济韧性水平低乡镇影响较小,如图4显示,批发与零售业人员比例和科技人员比例对于增长型乡镇经济韧性的影响较大.

1)总人口对乡镇经济韧性的影响在环县域内从西北向东南递减,具有资源禀赋优势的乡镇经济韧性对总人口的依赖性较小,而资源禀赋贫瘠的乡镇的经济韧性对总人口的依赖性较大.

2)人口密度对乡镇经济韧性影响在环县域内从西南向东北递增,人口密度对于乡镇经济韧性在人口密度较大的乡镇的影响更大,存在马太效应.

3)劳动年龄人口比例对乡镇经济韧性的影响在环县域内从西北向东南递减.劳动年龄人口比例对于经济韧性水平较低的乡镇的影响大,对于乡镇经济韧性水平高的乡镇影响较小.

4)高中及以上人口比例对乡镇高质量水平的影响在环县域内从西北向东南递减.高中及以上人口比例对于经济韧性水平较低的乡镇的影响大,对于乡镇经济韧性水平高的乡镇影响较小.

5)批发与零售业人员比例对乡镇经济韧性的影响在环县域内从西北向东南递增,结合乡镇经济韧性水平的分布状况,发现批发与零售业人员比例对于乡镇经济韧性水平较高乡镇的影响大,对于乡镇经济韧性水平低乡镇影响较小.

6)科技人员比例对乡镇经济韧性的影响在环县域内从西北向东南递增.批发与零售业人员比例对于乡镇经济韧性水平较高乡镇的影响大,对于乡镇经济韧性水平低乡镇影响较小.

4.3 人口结构对乡镇经济韧性的影响差异

4.3.1 增长型乡镇

批发与零售业人员比例和科技人员比例对于增长型乡镇经济韧性的影响较大.环城镇为增长型乡镇,该镇为环县的行政和经济中心,对其他乡镇的人口和资金存在虹吸效应,周围乡镇的人口和资金向环城镇集聚,同时其他外来人口流入环城镇,促使环城镇成为环县的人力、智力和资金高地,值得注意的是人口流动伴随着信息交换形成的“信息池”带动第三产业发展,提高了服务业整体发展水平.总人口、劳动人口比例以及高中及以上人口比例对甜水镇的经济韧性具有显著作用,需要通过合理利用地理优势,大力发展耕地承包体系和以羊群养殖为中心的产业链,加强与电商的合作力度、提高乡镇知名度,提升乡镇吸引力进而增加就业岗位和居民收入.增长型乡镇中,总人口和劳动人口比例的影响较低反映人口增长本身在一定程度上能促进经济韧性,但在人口数量基础上进一步提高乡镇发展水平则需要提高人口素质.

4.3.2 收缩型乡镇

人口密度和高中及以上人口比例对收缩型乡镇的经济韧性具有显著的促进作用,即人口数量和质量对于收缩型乡镇的经济韧性发挥着重要作用,该类乡镇需要进一步吸收高中以上的劳动力,促进乡镇转型升级.通过培育引进科技人员发展生产科技,在人口流失的严峻背景下提高素质人才比例,提高经济发展的多样性和居民的生活幸福度以促进乡镇整体发展.

基于自然资源部标准地图服务系统下载的标准地图制作,底图无修改, 审图号为GS(2019)1822.

4.4 人口结构差异影响下不同乡镇经济韧性的提升路径

在增长型乡镇中,老龄化率与收缩型乡镇没有明显区别,而人口增长总体背景下,第三产业的发展和适当数量的人口刺激了乡镇经济韧性,体现人口增长带来的人口红利效应.首先,乡村应根据当地的具体情况与资源优势大力发展现代化农业,优化产业结构,推进农产品特色品牌建设,鼓励发展高附加值服务业,加强县城的交通网络和互联网基础设施建设,积极实施人才引进政策,发挥人口集聚的规模效益和正外部性[40],提供就业机会并增加城镇收入.吸收普通大学和高职院校的毕业生助力农村电子商务工作,促进城乡融合发展,以实现乡村振兴;其次,拓展绿色生态空间,优先打造宜居环境,协调乡村生产、生活、生态空间.优化能源利用与排放结构,加快推进能源结构向清洁低碳安全高效升级,支持能源绿色低碳技术创新成果转化,大力开发使用太阳能、地热能、风能和生物质能,倡导清洁能源使用理念,带动全民节能减排.保护城镇周边的自然环境和生态系统,通过合理规划土地利用、建设生态园区等方式,实现经济与生态的协调发展;最后,建立健全绿色低碳循环发展经济体系,强化环境管理和监测评估工作,确保绿色经济的实施和效果,促进乡村经济韧性提升(图5).

在收缩型乡镇中,人口呈外流现象,科技人员数量较少,其组织发展缺乏资金支持和配套措施,难以为经济韧性提供智力支撑.首先,人口集聚和人力资本水平均低的地区应着重人才引进[41],依靠高文化人才、科技人员以及服务业参与人群促进乡镇经济韧性.通过表彰优秀大学生等方式提高当地居民教育意识,制定相关返乡创业政策激励机制和搭建相关平台,促进具有乡土情怀并愿意为乡村建设奋斗的有志之士返乡创业,使人才支撑创新赋能乡村经济,助推产业结构优化调整,推动产业升级转型,促进经济创新发展;其次,提高当地居民知识技术水平.举办动物养殖防疫培训班等,提升乡镇高文化人员占比,大力支持乡镇企业、私营企业和第三产业等的发展,为本土劳动力提供大量的就业机会;最后,加大基础教育投资,提高后备人才储备量,同时配套人口集聚与乡村基础建设、公共服务供给,改善乡村地区医疗条件和空间格局,提高社会保障水平,多方面逆转乡镇衰退趋勢.

5 结论与建议

5.1 结论

基于黄土高原县域人口低增长背景,测度环县各乡镇经济韧性,运用多种计算方法分析其经济韧性的影响因素,得出如下主要结论:

1)增长型乡镇与收缩型乡镇人口结构存在明显差异,增长型乡镇经济韧性水平相对较高(高于0.5),收缩型乡镇经济韧性水平相对较低(0.2~0.5之间),增长型乡镇的劳动力资源和高素质人才明显优于收缩型乡镇.

2)环县各乡镇的经济韧性水平受人口密度、总人数、高中及以上人口比例、批发与零售业人员比例、科技人员比例、劳动年龄人口比例多个元素影响.

3)批发与零售业人员比例和科技人员比例对于增长型乡镇经济韧性的影响较大,增长型乡镇依靠人口红利效应与第三产业发展刺激经济增长,应提供农业贷款服务等帮助农民设备、肥料和灌溉设施升级,提高效率和农产品质量,提高农民收入.

4)人口数量和质量对于收缩型乡镇经济韧性发挥重要作用,人口外流与资金问题是影响其经济韧性的关键要素.

5.2 建议

针对增长型与收缩型乡镇不同的发展策略,提出如下建议:

1)环县乡镇发展严重不均衡,应当制定相关优惠政策,为本地人才提供专业技能培训,提升其能力水平和竞争力,给予人才就业补贴、创业资金支持和税收减免等福利,建立健全人才评价和晋升机制,激励乡镇长期发展.

2)改善人口劳动力比例与提升受教育人口比例对乡镇经济韧性水平而言至关重要,应建立健全职业培训系统,建立和完善城乡人口流动机制,鼓励人口城乡间自由流动,实现人力资源配置优化.增加乡镇教育经费,推进义务教育均衡发展,改善学校设施,提高教育质量和覆盖率,鼓励农村居民提高受教育水平.

3)提高农民收入优化建设基础设施,如宽带互联网覆盖和电子支付系统及物流仓储设施,帮助小企业主和创业者掌握电子营销、在线销售和物流管理技能,制定实行相关规定政策,以保护消费者权益和规范市场,同时鼓励创新和竞争.升级和现代化批发市场,改善物流和运输基础设施,促进制造商、批发商和零售商之间的供应链合作,多方位多角度共同促进乡镇第三产业发展以支撑其經济韧性提升[42].

4)对于人口外流与资金问题,应提升乡村经济本身的吸引力与外来人才引进并重,关注资金投入和加强第三方合作投资,与高校、研究机构、行业协会等有关组织建立长期合作关系,突出乡镇优势与特色通过招聘会及项目引进等方式吸引高文化人才、科技人员以及服务业参与人群[43],鼓励提供跨学科工作机会,通过项目组合、交叉培训等方式扩大人才在乡镇的发展领域和机会,促进具有乡土情怀并愿意为乡村建设奋斗的有志之士创新赋能乡村经济[44].同时,引导企业在乡村扎根,带动乡村经济发展,使人才和资金支撑创新赋能乡村经济[45],助推产业结构优化调整,多方面逆转乡村衰退趋势.

参考文献:

[1] LIU Y,LI Y.Revitalize the worlds countryside[J].Nature,2017,548(7):275.

[2] MCGEE T.Managing the rural-urban transformation in East Asia in the 21st century[J].Sustain Sci,2008,3(1):155.

[3] LIU Y,CHEN C,LI Y.Differentiation regularity of urban-rural equalized development at prefecture-level city in China[J].J Geogr Sci,2015,25(9):1075.

[4] DENG Y,ZHANG M.Is the urban shrinkage inhibits the improvement of public service level?[J].J Bus Res,2020,3(3):1.

[5] 孙平军.城市收缩:内涵·中国化·研究框架[J].地理科学进展,2022,41(8):1478.

[6] 孙平军,张可秋,何田.东北三省收缩城市城乡一体化收缩效应及其作用机理研究[J].地理科学进展,2022,41(7):1213.

[7] 吴康,戚伟.收缩型城市:认知误区、统计甄别与测算反思[J].地理研究,2021,40(1):213.

[8] 杨显明,宋欣怡,加壮壮.青海省县域城镇化质量测度及时空演变分析[J].西北师范大学学报(自然科学版),2023,59(3):100.

[9] 文琦,侯凯元,郑殿元.成长型资源城市产业转型能力评价与优化路——以榆林市为例[J].地理科学,2022,42(4):682.

[10] 陈妍,王士君,梅林.东北地区非资源型城市与资源型城市产业转型的对比研究[J].地理研究,2021,40(3):808.

[11] HEININEN L,EXNERPIROT H.Introduction:Theorizing and Broadening Arctic Security-Towards the Environment and Climate[M]//HEININEN L,EXNER-PIROT H.Climate Change and Arctic Security.Cham:Palgrave Pivot,2020.

[12] ZHANG M,QU J.A study on the spatial pattern and generating logic of generalized urban shrinkage in China-based on the perspectives of total population and economic scale[J].Economist,2020,1:77.

[13] HENG C,GEORHE C,LIN S.Spatializing the project of state rescaling in post-reform China:Emerging geography of national new areas[J].Habitat Int,2020,97:102121.

[14] QU Y,JIANG G,YANG Y,et al.Multi-scale analysis on spatial morphology differentiation and formation mechanism of rural residentia land:A case study in Shandong Province,China[J].Habitat Int,2018,71:135.

[15] CARR P,KEFALAS M.Hollowing out the middle:The rural brain drain and what it means for America[J].J Rural Soc Sci,2010,291(14):30.

[16] YU H,CHUAN Y,HUANG H.Rural resilience in China and key restriction factor detection[J].Sustainability,2021,13(3):1.

[17] MING K,ZHANG X,CHENG G.How does population shrinkage affect economic resilience?A case study of resource-based cities in northeast China[J].Sustainability,2022,14(6):1.

[18] NELLE A.Tackling human capital loss in shrinking cities:Urban development and secondary school improvement in Eastern Germany[J].Eur Plan Stud,2016,24(5):1.

[19] LI C,LI S,FELDMAN M.Does out-migration reshape rural households livelihood capitals in the source communities?Recent evidence from western China[J].Asian Pac Migr J,2012,21(1):1.

[20] CHEN F,KORINEK K.Family life course transitions and rural household economy during Chinas market reform[J].Demography,2010,47(4):963.

[21] WANG J,TIAN Q.Consumer vulnerability and marketplace exclusion:A case of rural migrants and financial services in China[J].J Mac Market,2014,34(1):45.

[22] YANG B,FELDMAN M,LI S.The status of family resilience:Effects of sustainable livelihoods in rural China[J].Soc Indic Res,2021,153(9):1041.

[23] 李玉恒,宋傳垚,阎佳玉,等.深度贫困地区乡村地域系统演化研究——以河北省阳原县为例[J].地理科学进展,2020,39(6):951.

[24] 段进军,玄泽源.长三角一体化背景下江苏省县域经济韧性与乡村振兴耦合关系分析[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2021,42(3):32.

[25] 姚爽,商兆奎,刘艺璇,等.湖南省武陵山片区县域乡村经济韧性测度及时空格局演变研究[J].云南农业大学学报(社会科学),2022,16(5):53.

[26] MARTIN R.Regional economic resilience,hysteresis and recessionary shocks[J].J Econ Geogr,2012,12(1):1.

[27] 蒋志强.新冠疫情冲击下的江苏县域经济韧性研究[J].商展经济,2022(24):119.

[28] FAGGIAN A,GEMMITI R,JAQUET T,et al.Regional economic resilience:The experience of the italian local labor system[J].Ann Regional Sci,2018,60(2):393.

[29] OLIVA S,LAZZERETTI L.Measuring the economic resilience of natural disasters:An analysis of major earthquakes in Japan[J].City,Culture and Society,2018,15(5):53.

[30] 胡霄,李红波,李智,等.河北省县域乡村韧性测度及时空演变[J].地理与地理信息科学,2021,37(3):89.

[31] 李东麟,廖和平,郑萧,等.西南丘陵山区乡村经济韧性测度及空间格局研究——以重庆市为例[J].西南大学学报(自然科学版),2022,44(11):13.

[32] 曾冰.新冠肺炎疫情冲击下中国省域经济韧性发展评价[J].工业技术经济,2021,40(7):127.

[33] BRIGUGLIO L,CORDINA G,FARRUGIA N,et al.Economic vulnerability and resilience:Concepts and measurements[J].Oxf Dev Stud,2009,37(3):229.

[34] 曾冰.中國省域经济韧性发展水平评价[J].大连理工大学学报(社会科学版),2023,44(2):28.

[35] 曾冰,张艳.区域经济韧性概念内涵及其研究进展评述[J].经济问题探索,2018(1):176.

[36] 曾冰.区域经济韧性内涵辨析与指标体系构建[J].区域金融研究,2020(7):74.

[37] 黄珍杰,吴雄周.我国乡村经济韧性测度及时空分异特征研究[J].农业与技术,2023,43(3):152.

[38] 何映思.模糊推理方法及模糊逻辑形式系统研究[D].重庆:西南大学,2011.

[39] 王增铮,张福浩,赵阳阳,等.区域地理加权回归分析方法[J].测绘通报,2023(12):81.

[40] ARAYAMA Y,MIYOSHI K.Regional diversity and sources of economic growth in China[J].World Econ,2004,27(10):1583.

[41] KUO C,YANG C.Knowledge capital and spillover on regional economic growth:Evidence from China[J].China Economic Rev,2008,19(4):594.

[42] LI Y,WANG X,WEATLUND H,et al.Physical capital,human capital,and social capital:The changing roles in Chinas economic growth[J].Growth Change,2015,46(1):133.

[43] 陈东景,刘卫毅.人口集聚与生态福利绩效:效应与机制[J].西北人口,2023,44(3):12.

[44] 王立国,宋薇,黄志萍.旅游感知价值与地方认同对乡村旅游偏好行为的影响研究[J].西北师范大学学报(自然科学版),2023,59(4):94.

[45] 张思思,马晓钰,熊江玲,等.人口集聚对城市韧性的影响探究[J].西北人口,2023,44(1):76.

(责任编辑 武维宁)