基于国密的气象数据业务安全架构研究

袁伟?田功平?郑玉兰?蓝俊

摘要:随着我国数字经济持续快速发展,气象数据在广泛流动释放价值的同时,也面临着被窃取、泄露、滥用等巨大威胁。为了更好地提升气象数据业务整体安全保护措施,通过对资料精细分级分类,在数据采集、数据传输、数据服务等过程中评估常用密码加解密性能,提出一种主要基于国密(SM2、SM4、ZUC等)的气象业务数据全链条安全保护策略,并在台站采集端、传输过程、数据存储、接口服务等环节对资料进行仿真评估,从时效影响、保护强度、低代价改造等方面,表明本方案的可行性和适用性。

关键词:气象数据;国密;加解密;算法评估;安全架构

一、前言

数据安全治理白皮书指出,近年来,我国数字经济持续快速发展,其产值占国内生产总值比重逐年高速增长,已成为推动经济增长的重要引擎。国家高度重视数据要素化市场配置改革进程,自2022年以来,党中央、国务院陆续印发了《“十四五”数字经济发展战略》《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《数字中国建设整体布局规划》等一系列数字经济发展的战略性文件,我国加快了数据要素市场流通,增强了创新数据要素开发利用机制。但是,数据在广泛流动释放价值的同时,也面临着被窃取、泄露、篡改、破坏、滥用的巨大威胁[1]。

本文基于网络安全背景下的数据安全保护策略,對标现有气象资料的分级分类、数据管理办法等政策,研究分析气象资料精细分类与相适应的数据安全密码算法之间的性能匹配性,同时根据评估情况,给出一种基于密码算法的气象数据业务整体加解密框架设计,使新数据安全保护策略既满足数据安全,又不影响数据共享服务效率。

二、气象数据安全管理及技术现状

在气象数据安全保障方面,当前主要的措施包括通过立法对数据进行分级分类、通过网络安全环境建设强化气象数据业务的整链条安全感知,也有部分依托密码技术对气象数据进行隐写、消息摘要式的安全传输手段应用于局部业务。

(一)气象数据安全策略研究

在气象数据共享服务与安全管理办法中,为规范气象数据共享服务活动,保障气象数据安全,促进气象数据开发利用,维护国家安全和社会公共利益,对气象数据进行分类分级,气象数据总体上分为四类,分别为原始数据、数据产品、预报产品、服务产品。气象数据从低到高分为四级:一级(非敏感,公开数据)、二级(一般敏感,有限公开数据)、三级(高度敏感,有限公开数据)、四级(极度敏感,不公开数据)。主要的分级依据为数据生成的频次(按秒、分、时、日、月、旬、年区分数据的产生频率,频率越高,级别越高)及数据要素的原始性信息含量(越原始观测的、原始观测简单加工的,级别越高)。通过对气象数据的管理与使用立法,明确气象数据分类、共享级别、内容、格式、属性(更新频次、分辨率等)、使用要求等,有利于气象数据合规有序流通。依据该管理办法,进一步明确了现有气象数据资源的数据特征、应用场景、开放共享流程和权属管控等[2]。

(二)气象数据的链条网络安全防护

气象数据是气象防灾减灾、各类气象服务产品制作的基础,在气象数据传输、信息交换和资源共享过程中,气象信息网络安全既要保证网络硬件安全,又要保证气象数据的存储、传输和处理的全部过程安全,确保气象资料的保密性、完整性和准确性,保证气象业务和各项工作稳定运行。为适应新的气象数据应用环境,中国气象局网络安全管理办法给出了加强信息网络安全的总体设计、指导和规范,同时给出了对观测-收发-加工-服务等数据全流程进行必要的设备防护建议,例如,采取网络区域边界隔离、主机防控、安全态势感知等技术手段进行网络安全布局、布控等。

关于这方面的研究,2022年,曹玉静等人在《新形势下气象网络安全体系设计研究》一文中给出了气象数据安全体系架构构思,并重点阐述了气象数据资产在采集、传输、处理、存储、服务、归档、销毁等过程中的管控举措。此外,尽管基于气象数据自身的安全保护措施还较匮乏,但也有不少针对具体气象资料所开展的安全技术研究与应用。2021年,马季芳在气象信息网络安全发展状况研究中,通过阐述气象信息网络安全的概念和发展需求,提出了一种安全、高效、稳定的气象信息网络环境构想。

(三)数据自身安全防护

气象数据安全的保障技术,从信息安全角度出发,主要包括两个层面的安全,一是数据本身的安全,主要是指采用密码算法对数据进行主动保护,如对数据进行机密性、完整性保护等。二是数据安全控制,对数据的访问、流转、使用等实施基于PKI技术和安全技术的认证、控制和记录。

2019年,郭聪等人开展了基于隐写技术的气象数据安全保护研究,提出利用类似水印的隐写技术对TXT格式和PNG格式的气象数据进行授权保护,确保数据在流转中的合法性及可追溯。2021年,钟磊等人给出了基于机器学习的气象网络数据安全的算法设计与应用研究,实现了对气象网络存在安全隐患的终端进行定位和日志信息关键短句的提取。2021年,袁伟等人在《基于区块链的气象数据共享服务架构》一文中,给出了气象数据共享服务的一种全新思路,依托新一代信息技术-区块链技术,通过公钥对用户的身份进行标识,通过数据指纹对数据进行标识,最终通过区块链共识网络实现用户的安全接入、发布验证、数据确权、读取控制、数据评价、共享确责[3]。

三、数据分类与算法综合评估

(一)精细化分级分类

在基础支撑方面,实行数据分类分级是保障数据安全的前提,也是实施数据风险评估、数据安全策略制定、数据权限控制等数据安全治理过程中极为重要的一环。在实际进行数据分类分级的过程中,需要结合业务流程进行考虑,不同的部门或单位采用不同的数据分类标准,不同类型的数据可能存在交叉或重叠,并且数据分类分级是一个持续的过程,基于数据伴随业务处理活动的持续新增与变化,分类分级也需随之动态变更。为进一步研究分析气象数据的加解密算法的适用性,再次对现有数据资源进行精细分类。

鉴于当前气象数据的传输存储情况,对常用的地面、高空、海洋、辐射、农气、数值预报、大气成分、雷达、卫星等气象资料种类按当前台站传输可分为流传输和文件传输。按文件数据格式细分,有图片类、文本类、视频类、二进制类等。按数据存储方式细分,有结构化资料(数据库表)、非结构化资料(文件存储)。按数据服务方式細分,有结构体、序列化、类/块对象等。

不同的数据分类,在选择数据安全保护措施时,例如,在传输过程中,选取序列密码对流传输数据进行加解密,选取分组密码对文件传输数据进行加解密,可能更有利于数据高效、安全地流转。

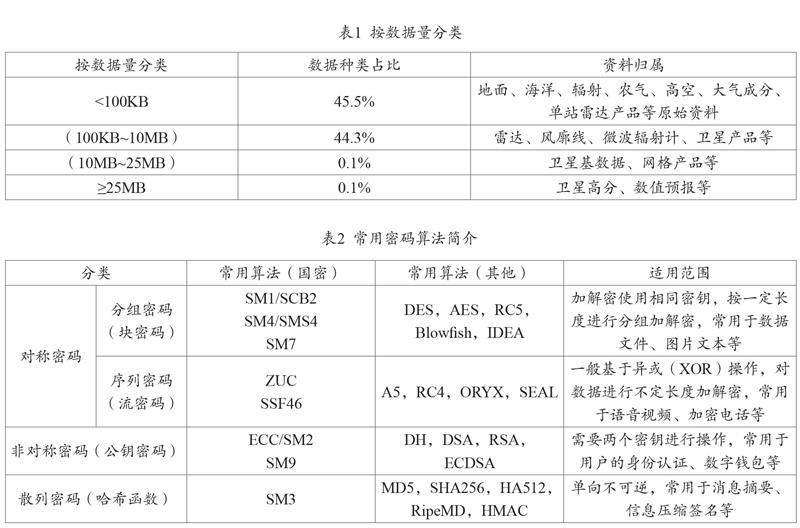

此外,考虑加解密算法的计算量,针对不同数据大小,选取不同复杂度的加解密算法也可能有利于高效、安全的数据处理,统计福建气象数据云平台上近10年200多种数据资料,如按数据大小来分,可分为4类,具体情况见表1。

(二)加解密算法及应用分析

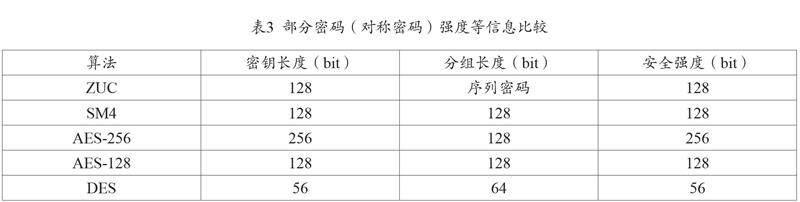

密码技术是保证数据机密性、完整性、可认证及不可抵赖的主要技术,是对数字信息进行保护的最实用和最可靠的基本技术,也是确保信息安全的核心技术,应用十分广泛。密码技术有很多,随着国产密码算法的商业化,逐渐在很多行业应用中得到强制执行,表2罗列了目前主流的密码算法及其应用的方向,具体的密码加解密算法以及算法复杂度、密码强度等国内外均有大类研究,表3—5分析对比了信息。

综上所述,在设计气象数据安全防护策略过程中,国产密码完全可替代国外密码,从各密码算法所提供的安全功能来看,国产密码在数据保护强度、数据完整性、消息真实性方面均有优势。

在实际应用中,大部分气象资料可采用对称密码进行安全防护,为更好地评估安全防护性能,采用部分非对称密码,其中因SM1、SM7的算法未公开性,选取常用的SM4、AES、ZUC、RC4、SM2、RSA等算法进行大样本加解密测试,为便于对比,测试代码统一用C++语言实现,部分传输端为单机安装台站地面综合观测业务软件(ISOS)进行仿真,每项中的第一个值为加密耗时,第二个值为解密耗时。

通过采用实际资料或搭建模拟传输、接口服务环境,进行数据的加解密测试,同一性质分类的资料,对称密码效率要远高于非对称密码,在对称密码中,序列密码加解密效率优于分组密码。同一种密码算法,应用在传输端,流传输和文件传输表现出的效率不一样,序列密码在流传输中能够发挥更好的作用。应用在数据格式、数据存储、数据大小等分类中,加解密效率基本一致,表明数据整体加密保护可以忽略数据自身的形态。应用在数据服务输出中,序列化接口和结构体接口、类/块对象的加解密效率也不相一致[4]。

综合考虑加解密的耗时和数据在业务各环节的流转时效要求,在传输环节采用序列密码(加解密耗时在0.3秒以内),可在几乎不影响现有传输时效要求的情况下,对数据起到安全传输作用。在密钥管理方面,考虑动态密钥管理的时效要求不高,采用高强度的公钥密码提升各环节的密钥分发、密钥验证等工作,提升数据安全整体防护强度。此外,在现有观测端、收发系统、数据管理端等平台,通过在数据出入节点增加加解密接口(软件实现)即可改造,不需要改变现有传输架构。

(三)气象数据安全框架设计与防护策略

综上所述,尽管测试表明AES、RSA等算法整体性能表现更佳,但考虑密码算法的安全性、兼容性、自主性、密码强度以及国产密码推广应用,在台站端,针对流传输资料,可以采用ZUC等序列密码。针对文件级的数据传输,可以采用SM4等分组密码。针对按照数据格式、数据大小、数据存储等分级分类,相对每种密码算法其效率可忽略不计,如出于数据整体安全保护,在数据存储方面,可建议结构化的资料采用SM4等分组密码进行数据保护,非结构化资料可采用ZUC等序列密码进行数据保护。在数据服务方面,可以采用SM4等分组密钥对结构体、类/块对象等接口服务资料进行数据保护,采用ZUC等序列密码对序列化接口服务资料进行数据保护[5]。

此外,非对称密码(SM2、RSA等)在所有测试资料中,耗时都明显偏大(私钥解密耗时高于公钥加密耗时),考虑其安全性要高于其他密码算法,可用于敏感资料的传输和服务输出保护,或者用于其他密码算法的密钥管理。

四、结语

本文主要基于常用密码在气象数据各环节中的应用评估,同时给出评估结论,设计一种气象数据在整应用链条中的安全保护策略,可以进一步强化数据共享安全和应用服务安全。此外,在数据加密和脱敏方面,还可以加强技术性能的改进,降低对业务应用的影响。在数据访问控制方面,加强以数据为中心的访问控制,逐步细化数据访问控制的粒度等。

参考文献

[1]李露,谢映宏,李蔚凡,等.基于国密算法的配电网终端通信安全架构研究[J].浙江电力,2022,41(12):79-87.

[2]廖会敏,俞果,班国民,等.基于国密SM9算法的电力物联网身份认证技术研究[J].山东电力技术,2020,47(10):1-5.

[3]于跃,曹丽英,杨玉竹,等.基于国密算法的食用菌区块链数据加密研究[J].无线电工程,2023,53(09):2067-2073.

[4]鲍磊磊,吴锐涛,姜淑杨.地市级气象信息网络安全架构标准化设计研究[J].网络安全技术与应用,2022(01):103-105.

[5]刘祥.大数据时代基于国密算法的银行数据安全存储研究[J].中国新技术新产品,2021(20):143-145.

责任编辑:王颖振、周航