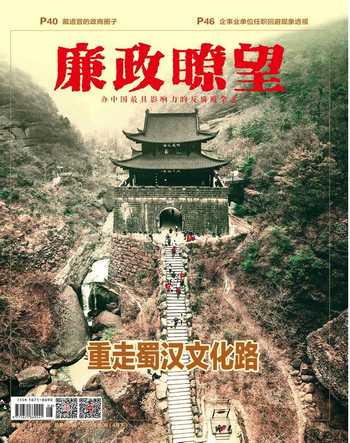

丞相北伐:壮志未酬身先死

邓苗苗

岐山县位于渭水之滨、秦岭北麓,有着“两山夹一川,两水分三塬”的地势特征。《国语·周语上》记载,“周之兴也,鸑鷟(yuè zhuó)鸣于岐山”。鸑鷟是凤凰的别名,相传周朝将兴之前,岐山有凤凰栖息鸣叫,人们认为凤凰是因周文王的德政而来,是周朝兴盛的吉兆。岐山位于商朝国都朝歌的西面,《封神演义》便将这里称为西岐。相比于“岐山”,有些人更愿意用“西岐”这个古意盎然且富有神秘色彩的名字来称呼她,承载着厚重的周文化。

周文化是岐山人引以为傲的历史记忆,与此同时,他们乐于与外地游人分享的,还有一个传奇人物在岐山五丈原的陨落。

大本营汉中的经营

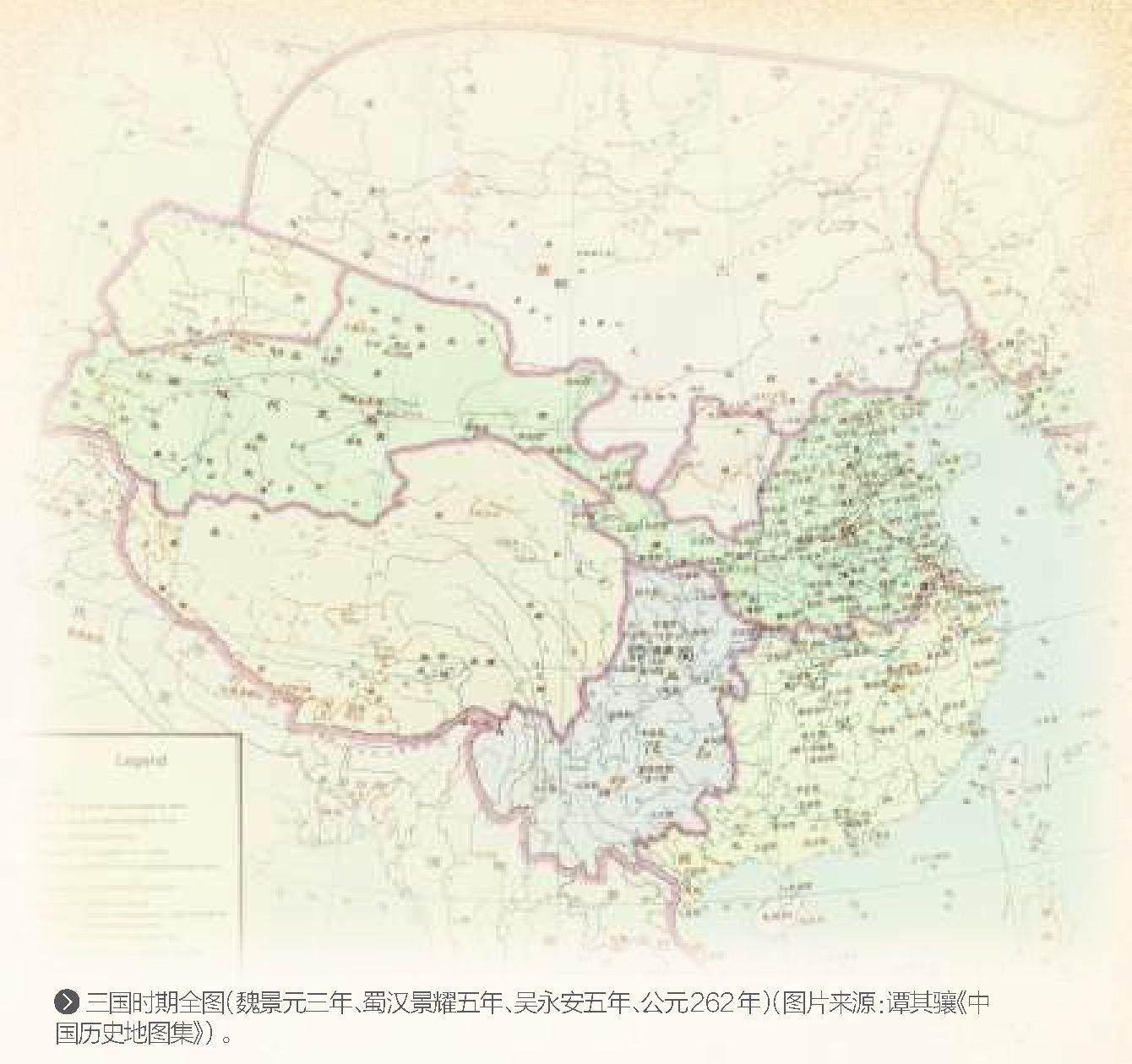

公元228年,蜀汉后主刘禅建兴六年,汉中之战结束近9年,刘备入川已有14年,距“隆中对”更是有21年之久,蜀汉在经历一系列发展后,迎来了相对强盛的时期。平定南中后,蜀汉大后方得到进一步稳定,也积攒不少战略资源。

此时,最强大的曹魏刚迎来新主明帝曹叡,“适疲于西,又务于东,兵法乘劳”,曹魏一方面在关中以西的辽阔地域颇受拖累,另一方面又在与东吴作战。对于诸葛亮来说,这也许是北伐进攻曹魏,实现“图中原、成霸业、兴汉室”政治理想的最佳时机。

关于诸葛亮北伐的得与失,历代文人学者都争论不休。在诸葛亮早期的设想中,北伐的前提是跨有荆、益二州,并且“西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理”,随后才可以伺机让“荆州之军以向宛、洛”“益州之众出于秦川”,形成“钳形攻势”。然而,当诸葛亮真正北伐之时,唯有秦川一路。在这条战略线上,汉中为咽喉要道。

汉中之战后,曹操撤退时迁走了大量百姓,几乎将汉中“掏空”。汉中市文史学者、汉中市档案局原局长孙启祥认为,魏延在接手汉中后,为恢复汉中做出了不小贡献,从汉中之战结束的次年建安二十五年(220年),到建兴六年(228年)诸葛亮率军驻扎汉中的8年间,魏延在汉中做到了“闭关息民”,既发展地方经济,也没有停止训练士卒。“魏延在汉中采取了‘实兵诸围的做法,也就是在汉中北边的山险要道上如兴势等地建‘围,驻扎守军,像长城一样抵御敌人。”孙启祥向廉政瞭望·官察室记者介绍,魏延在汉中修建了大量的“围”,阳平关、黄金戍、兴势围等防御工事构成了坚固的防守体系,可以有效地抵御魏军的进攻。

魏延对“实兵诸围”颇为自信,他曾霸气地对刘备放出豪言“若曹操举天下而来,请为大王拒之;偏将十万之众至,请为大王吞之”,不过,他在世时并没有机会检验“实兵诸围”的成效。在魏延去世后第十年,也就是244年,曹爽突然率步骑十万进攻汉中,此时汉中的守兵还不足三万。曾经一举将魏延之乱平定的蜀汉后期名将王平,便是在如此危急的形势下,在兴势凭围阻击,利用魏延留下的防御工事大败曹爽,在某种程度上实现了魏延的战略设想。《蜀书》记载:“魏延镇汉中,皆实兵诸围以御外敌……兴势之役,王平捍拒曹爽,皆承其制。”

汉中之地是蜀汉生存、发展、积累力量和进行战争的依托,孙启祥认为,尽管史书没有记载北伐前后汉中的人口、经济状况,但根据历史逻辑和常理的推断,此时的汉中在魏延数年的经营下,至少在人员和粮草方面都能为北伐提供一定的支撑。

关于诸葛亮北伐的目的,历代史家议论纷纷,主要有“以攻为守”说和“广拓境土,徐图中原”说。明代思想家王夫之认为,“夫公(指诸葛亮)固有全局于胸中,知魏之不可旦夕亡,而后主之不可起一隅以光复也。其出师以北伐,攻也,特以为守焉耳”,北伐是诸葛亮的“保蜀之计”。而有的学者则认为,以攻为守只是两军决战中的战术运用,“而决不可用为以弱抗强的基本国策”,诸葛亮驻屯汉中开启北伐,采取的是进攻的策略,目的是逐步蚕食凉州、雍州,实现“兴复汉室,还于旧都”的愿望。

回望历史,有人根据诸葛亮数次北伐的失败结果反推,认为诸葛亮决意北伐完全是出于政治目的,而非理性的战略考量,是明知不可为而为之的赴义之举,将既成的历史事实附着上了强烈的悲壮意味。在后人伪作的《后出师表》中,就有一句“以先帝之明,量臣之才,固知臣伐賊,才弱敌强也。然不伐贼,王业亦亡。惟坐而待亡,孰与伐之?”意思是刘备与诸葛亮都深知,蜀汉远远不敌曹魏,但打也会亡,不打也会亡,为什么要坐以待毙而不去主动征伐呢?孙启祥认为,其实诸葛亮做出北伐的决定,应该是认为有成功的机会的,“不可能一举消灭曹魏,但能取得一些局部的胜利应当是诸葛亮预想过的”。

诸葛亮的最后八年

建兴六年(228年)春首次北伐,诸葛亮采取正兵与奇兵相结合的战术,命赵云、邓芝作为疑兵,由褒城北上,据箕谷,而诸葛亮则率大军从汉中向西出祁山,进攻陇右地区。

不少学者认为,第一次北伐是最接近成功的一次。由于蜀汉与曹魏之间许久未发生战事,曹魏上下认为“(刘)备既死,数岁寂然无声,是以略无备预”,所以当诸葛亮突然出兵,曹魏“卒闻亮出,朝野恐惧”,南安、天水、安定三郡都叛魏应亮,“关中响震”。然而在天水与安定之间的广魏郡,蜀军遭遇魏将张郃的有力阻击,马谡失街亭后,战局发生了逆转,叛魏的三郡也很快被魏收复。在箕谷的赵云、邓芝也因兵弱敌强失利,好在“敛众固守”,不至于将战火延引至汉中。随着“(诸葛)亮拔西县千余家,还于汉中”,并“挥泪斩马谡”,蜀汉第一次北伐宣告失败。

很快,同年八月,曹魏大司马曹休在石亭被东吴将领陆逊打败,还被缴获全部辎重,诸葛亮认为此时关中兵力空虚,是再次伐魏的好时机,便于冬天出散关,包围雍凉之冲的陈仓城。此前,曹魏大将郝昭加强了陈仓防守,双方昼夜攻守,相持二十余天,其间诸葛亮两次劝降郝昭都被拒绝。陈仓久攻不下,魏军援兵已至,蜀军粮草断绝,只好退兵。第二次北伐草草结束,蜀军唯一的收获也许就是在回师汉中时,将追击的魏将王双斩杀。不过,也有观点认为,第二次北伐的目的本就是为东吴声援,同时为出奇兵攻占武都、阴平做准备,没有寄予太多期望。

次年春,诸葛亮改变进攻方向,派遣陈式进攻武都、阴平,曹魏雍州刺史郭淮领兵来救,诸葛亮则率军至建威,牵制郭淮,郭淮被迫退走,蜀军得以占武都、阴平两郡。随后,诸葛亮回驻汉中,增筑汉城、乐城,加强对汉中的防守,并发展生产,屯田积粮,加强士兵训练,为下一次北伐积极准备。

有人认为,第三次北伐其实是第二次北伐的延续,而且从地理位置上看,汉中、武都、阴平呈现的是从东往西的“一”字,与其说是北伐,不如说是“西征”。这次战斗规模不大,但称得上成功,它使蜀汉北部防线连成一体,也为之后再出祁山、攻击陇右打通了道路。

“前三次北伐时间间隔得很紧,可能当时是认为一鼓作气就能够取得一定的胜利。第三次后,北伐间隔的时间都相对较长。蜀汉一方面是在积攒粮草等战备物资,一方面是在等待曹魏内部出现问题,或者在东线被战事牵制。”孙启祥向记者介绍。同时也有学者认为,每次北伐前诸葛亮都会与东吴联络,这已经形成一种惯例,东吴也会尽可能地展开一些行动予以配合,只是呈现效果不一。

第四次北伐时,已是建兴九年(231年),负责与蜀汉交战的曹魏大司马曹真去世,继任者司马懿刚刚上任,而东边的曹魏扬州刺史王凌陷于孙权又一次的诈降计中,将注意力完全放在了东线战场上,正是诸葛亮进攻的机会。于是,诸葛亮选择从陇右攻围祁山,在此期间留下了“木牛流马”运输粮草的故事。很快,司马懿驰援祁山,双方展开了漫长的拉锯对峙。然而,拖得越久,对蜀汉军队就越不利,诸葛亮再次“粮尽退军”,并在撤退过程中射杀张郃。

第五次北伐距离第四次北伐过去了近3年,经过一段时间的休养生息,建兴十二年(234年)二月,诸葛亮率兵十万经褒斜古道出,驻扎在渭河南岸的五丈原,与渭河北岸的司马懿遥遥相望。

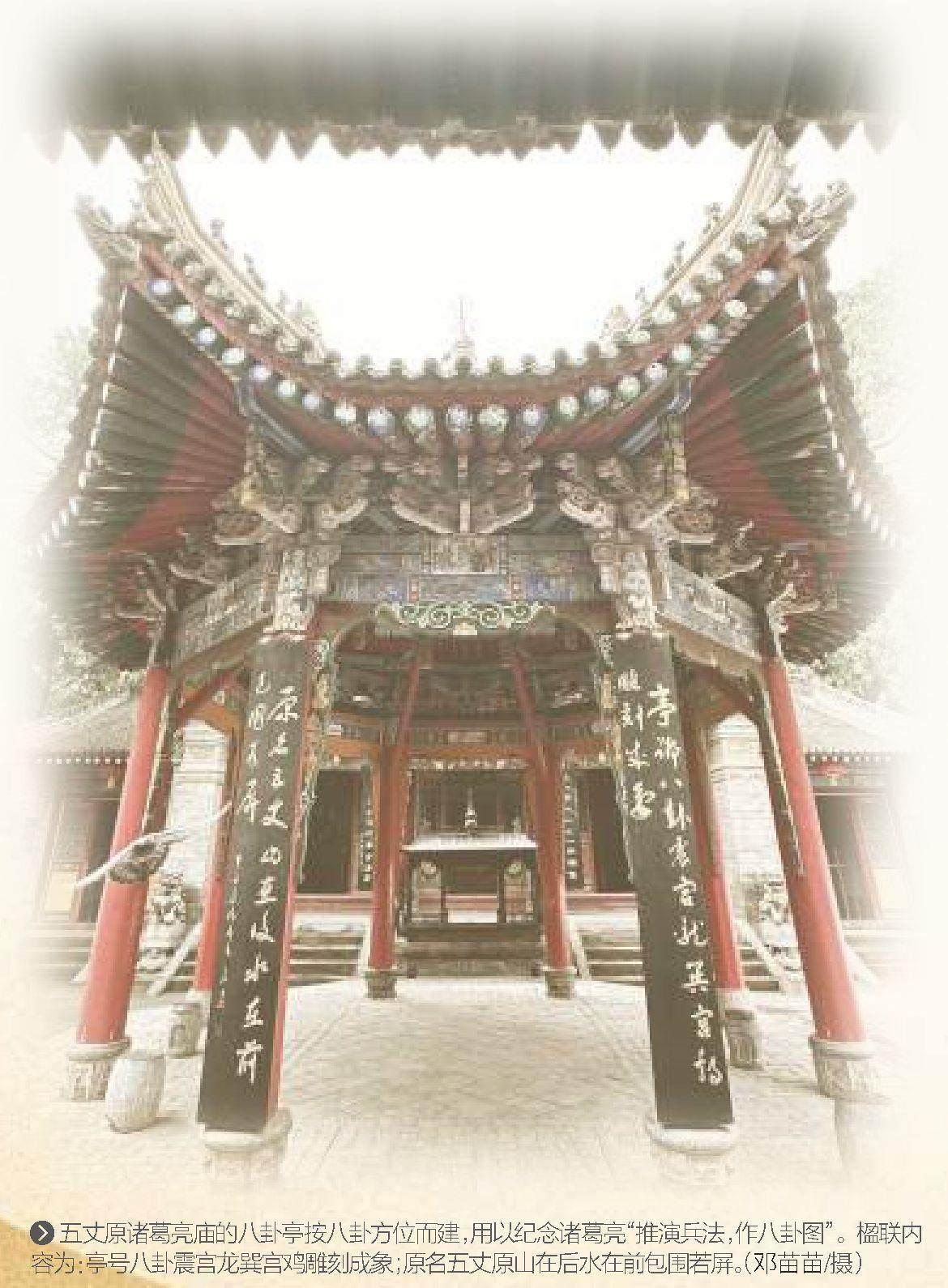

“原”指广阔而平坦的地面,由流水冲刷而成。如今的五丈原位于岐山县城南,背倚秦岭,游人需要乘车经盘山公路上原。站在原上,如果天气状况良好,可清晰看见渭河对面的另一个原,两原之间有大片的农田,还有高铁时而呼啸而过。五丈原诸葛亮庙博物馆的一名工作人员告诉记者,以前渭河比现在宽得多,军队过河不易,加上五丈原地势陡峭,有天然的壕堑,适合扎营防守。

这一次两军对垒,司马懿依然选择“拖”,避战不出,相持时间长达数月。诸葛亮在五丈原驻扎了一百多天,迎来了秋天。秋风萧瑟中,积劳成疾的诸葛亮一病不起,难以再支撑,最终卒于军帐之中,年仅54岁。随着诸葛亮的去世,第五次北伐戛然而止,杨仪、姜维按照诸葛亮临终的部署,秘不发丧,整顿军马撤退。

“云何西风至,忽已落大星。”史书记载,诸葛亮去世那夜,“有星赤而芒角,自东北向西南投于亮营,三投,再还,往大,还小,俄而亮卒”。现在的五丈原诸葛亮庙中,还有一颗落星石,相传就是诸葛亮逝世时从天上陨落的一颗将星。此石表面突兀不平,形状上小下大中间较窄,令人称奇的是它的形状跟五丈原的地形相似,颇有天命安排的意味。

魂归定军山

在从岐山县城到五丈原时,出租车司机王师傅十分热情地与记者聊起諸葛亮。他五六岁时祖父就带他去诸葛亮庙,在他的记忆中,诸葛亮庙二三十年来几乎没有变化,若要说有什么感受不同,就是近些年来从全国各地前来拜谒的游客更多了,“尤其是前段时间诸葛亮庙会和清明节,不少外地来的年轻人从县城买了花,一路捧上原,就献在诸葛亮衣冠冢前。”

诸葛亮庙博物馆工作人员也介绍,每年农历二月十九日至二月二十九日是五丈原诸葛亮庙古庙会,这项活动从明清时期延续至今,是当地民间为纪念诸葛亮而自发组织的。

诸葛亮去世前留有遗言,“葬汉中定军山,因山为坟,冢足容棺,敛以时服,不须器物”。在勉县定军山下的诸葛亮墓前,记者同样看到了来自各地的游客所献的鲜花,大多数还附上了卡片,写满了追思。勉县武侯墓博物馆副馆长陈晓莉向记者介绍,清明节前后鲜花已经撤过几波了,但仍有源源不断的游客自发地通过这一形式表达对诸葛亮的敬仰之情。

至于为什么诸葛亮特意要求将自己葬在定军山,陈晓莉表示:“首先是因为汉中军事地位的重要性。汉中是蜀汉北方的屏障,自219年定军山之战刘备取得汉中后,汉中一直是蜀汉重要的军事重镇,自古都说‘若无汉中则无蜀矣,因此,诸葛亮要求将自己葬在这里,是表明他生死护蜀的决心。其次,从诸葛亮一生的经历来说,他自27岁出山,到54岁病故于五丈原,在27年政治军事生涯当中,汉中就是他最后近八年北伐的大本营根据地。北伐没有成功,葬在北伐的根据地,也是激励蜀汉将士不忘北伐大业。”

三国以后,定军山成为历代官员、百姓凭吊、祭祀诸葛亮的“圣地”,也成为一种独特的文学意象,蕴含了对诸葛亮政治品格、人格魅力的追慕景仰之情。这种绵长的感情延续千年,依然深刻影响着今人。汉中、勉县、岐山之行,几乎每一个采访对象都提到了诸葛亮遗命中的“冢足容棺,敛以时服,不须器物”,意思是冢墓只要能容得下棺木就好,穿去世时的衣服入殓,不需要其他器物陪葬。在他们看来,这是诸葛亮鞠躬尽瘁、克己奉公的高尚品格的最后呈现。

在三国这个群英荟萃的时代,英雄与英雄之间的殊死较量精彩绝伦,而他们惺惺相惜,更是为这个时代增添了不少魅力。历史是由胜利者书写,这话不假,但像诸葛亮这样的人物,会跨越立场而被尊重、铭记。263年秋,曹魏以钟会为主帅,率举国之兵南下伐蜀,“至汉川,祭(诸葛)亮之庙,令军士不得于亮墓所左右刍、牧、樵、采”。钟会的行为,就是最好的证明。此后,这一禁令被世代传承,嘉庆年间的汉中知府赵洵有感而发,写下对联“水咽波声,一江天汉英雄泪;山无樵采,十里定军草木香”。

后人对诸葛亮北伐重新叙事、演绎、评价,产生许多不同的观点。有人为北伐赋予了悲壮的色彩,凸显了诸葛亮的忠与义;有人将北伐演绎为巨大胜利,将诸葛亮神化,称他“多智而近妖”;也有人给诸葛亮祛魅,指出其在军事战略上、用人策略上的不足……历史的真相、得失的评判难以一言以蔽,如今,我们重走蜀汉北伐之路,感悟其间的种种精神,足矣。