叶大鹰 用电影讲好红色故事

余玮 乔语

“太阳出来了,一只鹰从地面飞向天空,突然在半空中停住,好像凝固在半空中,没有人知道它为什么飞,为什么停住……”

这是由叶大鹰执导的电影《红色恋人》里的一首诗。这首诗贯穿全片,承接着故事的跌宕起伏,承载着苦难与梦想,它像一根索链,连缀着现实与理想之间的距离。

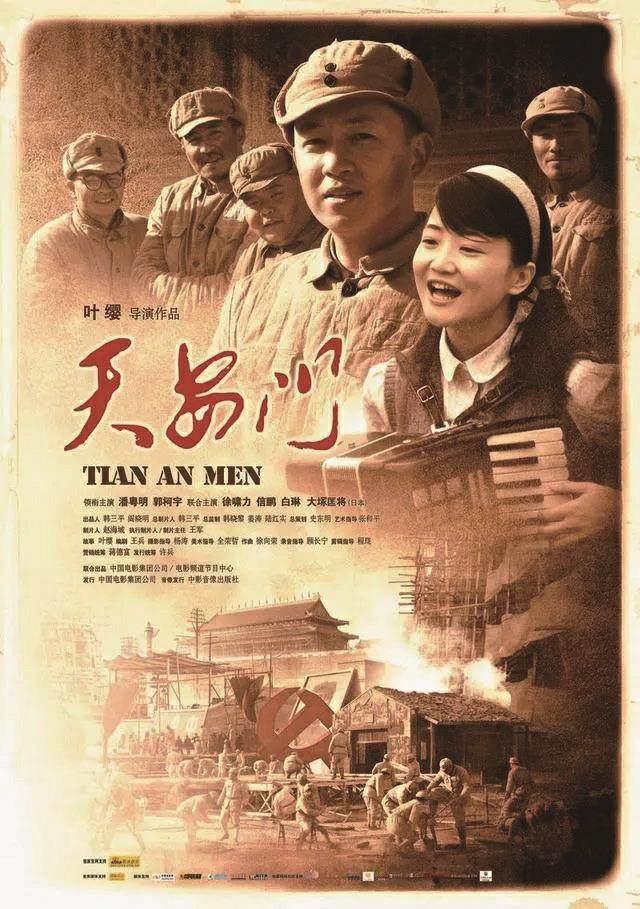

叶大鹰,著名电影艺术家、导演、编剧、演员、制片人。无论是《红樱桃》里的触目惊心,还是《红色恋人》里的凄美悲壮,或者是《天安门》的热烈蒸腾,叶大鹰的作品传递给人的永远是“真诚”二字。何为真?“真”就是不虚张,不浮夸,实事求是,真心真意、真情实感。何为诚?“诚”是一种态度、一种责任,务实诚恳。这是叶大鹰为人处世的准则,也是他走在艺术道路的成功法宝。

一个午后,在北京一家幽静的咖啡厅里,记者专访了叶大鹰。尽管他的两鬓已经斑白,脸上布满沧桑,但他的身上散出一种温和与犀利共生的独特气质。

东南西北的蹒跚与辗转

1958年,叶大鹰出生在长春。他的母亲安琪是长春电影制片厂演员剧团的演员。这年,祖父叶挺已去世12年。也许叶大鹰做梦都没有想到,自己的一生会与爷爷紧紧相连。

第二年,全家随母亲从长春电影制片厂迁到北京。10岁以前,叶大鹰生活在北京八一电影制片厂的大院里。叶大鹰说:“我认识的大人们都是拍电影的,觉得好像这个世界上的人都和电影有关,电影不是个神圣的东西。”只是任谁都没想到,正是在叶大鹰眼里稀松平常的电影成就了他的一生。

1969年,叶大鹰随父亲从北京搬到了上海郊外松江,在父亲工作单位附近的农村公社小学上四年级。对一个10多岁的小男孩来说,到了这里无异于到了天堂。他和小朋友们摸鱼养狗、打麻雀、赶鸭子……这些快乐的记忆在多年之后被记录在他自己的电影《地球上有个王家庄》中。后来,因为父亲在“文革”中被批斗,那个时候的叶大鹰非常困惑甚至有些自卑。正是从那时开始,年幼的他慢慢懂得了自己与别的孩子的不同,而这不同不仅来自父亲,也来自他从未谋面的爷爷。他不明白,自己的爷爷明明是个英雄,自己的父亲明明是建设新中国的工程师,他們这样的人为什么有这样的遭遇?为了这事,叶大鹰没少和人打架。唯一令他欣慰的是,每当他端着板凳在院子里看电影,当看到八一电影制片厂的那个闪闪发光的五角星在片头闪烁的时候,叶大鹰就会激动地告诉别人,“我在那里住过”。但是,从1969年到1978年的10年时光中,他从没想过自己和电影有关。

1976年,18岁的叶大鹰被分配到上海新新机器厂技工学校上技校,所学专业是钳工。毕业后参加工作的他摆脱束缚,沉浸于自由自在、无忧无虑的生活。直到1978年恢复高考,眼见许多人重新捧起书本走进教室为了改变命运拼死一搏,一种从未有过的惶恐突然占据了他的心头。此前,他从没有想过考大学,也从没想过如何规划自己的人生。20岁的叶大鹰仿佛受到一记重锤,巨大的危机感一下子占满了他的心胸。

命运就在这个时候迎来了契机。“我妈在电影学院当老师,回北京后她给一个上海朋友寄招生简章,无意间让我去转交。我拿出来一看,哎哟,电影学院导演系,不考外语,不考数理化。我一想,哎,这事儿靠谱。”就这样,叶大鹰抱着试试看的心理报考了北京电影学院导演系。从没学过小品,以及作品分析等艺术基础,他在复试中被淘汰下来,没有考上北京电影学院。

考试的失败不仅没给叶大鹰带来任何阴影,而且为他迎来了一片曙光。第二年,他去报考西安电影制片厂,顺利考入西安电影制片厂演员培训班。然而,他却发现自己干不了演员这一行。“我冲着镜头就哆嗦,很紧张。演戏的时候完全不知道怎么开口。”在迷茫之际,叶大鹰看到导演成荫和滕文骥在摄影棚里坐镇指挥、挥斥方遒,那模样就像指挥千军万马的将军,他一下子动心了。

1984年,叶大鹰如愿考入北京电影学院导演进修班。如果说最初的导演梦只是一种虚荣心作祟的话,那么从进入电影学院开始,他对电影艺术、导演创作就有了全新的认知,他对电影从开始的兴趣渐渐升级到了热爱。在此过程中,谢飞、司徒兆登等老师对他进行了悉心教诲,叶大鹰在这里完成了对电影导演、电影作品分析等的各项学习,为日后的创作之路打下了坚实的专业基础。

1985年,叶大鹰认识了对他产生重要影响的人——王朔。叶大鹰说,在王朔的作品里,自己终于开始了“讲自己的故事”的一次飞跃。两年后,他根据王朔的小说《橡皮人》拍摄完成了自己人生中的第一部电影《大喘气》。这部电影引起了剧烈反响。这部在当时看来十分叛逆的影片得到了青年观众的极大好评,却引起一些老同志的质疑。评论的两极分化,一方面刺激着叶大鹰坚持拍电影的梦想,另一方面也让他开始思索自己的导演创作之路该如何走下去。他像一个蹒跚而行的孩子,跌跌撞撞地朝自己的梦想,但路在哪儿?他只能摸着石头过河。

鲜花与掌声背后的心智付出

因为在西影厂拍摄《永失我爱》的计划被取消,叶大鹰南下深圳做起了影音生意。《大喘气》的摄影师、老朋友张黎对他说,咱们不能光想着挣钱而忘了电影,还得想办法拍电影才对!

1991年,叶大鹰回到北京,又和王朔走到了一起,开办了中国第一家民办影视公司。当时影视只能是国营专属,他们在工商注册时就注册为“北京实事文化事务咨询公司”,开办之始就拍《红樱桃》。谁都不会想到,这两名青年会在中国电影史上掀起阵阵狂潮……

《红樱桃》的创作初心,源于1990年和张黎的一次探讨。两人一致认为,必须拍一部让“二老”满意,即老干部和老百姓都喜欢的题材故事。叶大鹰想起了小时听过父亲提到朱敏(朱德元帅的女儿)曾被抓进纳粹集中营的轶事,认为“一个红孩子落入纳粹魔窟”的故事是中国电影史上从没有过的题材。

在父母引荐下,叶大鹰多次采访朱敏、李敏、李特特、刘爱琴等近30位在苏联学习的中共早期英烈或领导人的子女,挖掘到大量鲜为人知的第一手资料。随着采访的深入,叶大鹰眼前仿佛开启了一扇沉重的历史大门,似乎一个个年幼的生命从半个多世纪的风烟中向他走来。这群孩子告诉他:自己小时候如何跟随父母从事地下工作、出生入死与敌人顽强斗争;以及到后来,这批孩子被送往遥远的极寒之地——苏联,在那里如何学习成长;到最后被抓进纳粹集中营里,又如何虎口逃生、与残酷的敌人殊死搏斗的。叶大鹰的内心一次次受到强烈的震撼。

叶大鹰说,正是这轮采访,让自己在电影创作思想上、在文艺的价值观上发生了根本性转变。他突然发现,过去的自己是如此狭隘、如此自私。“那时我们只知道关心自己,为自己诉苦,觉得十年浩劫耽误了自己的青春,我们从来没有想过先辈付出的绝不仅仅是自己的生命,还有他们的家庭、孩子,以及由于自己的信仰给亲人带来的各种人生遭遇。”

《红樱桃》于1995年公映,许多观众第一次了解了20世纪三四十年代一批红孩子在苏联国际儿童院度过的一段鲜为人知又极不寻常的岁月。那一年,正值世界反法西斯战争胜利50周年。放在世界影史比较的场域,中国电影人第一次用一部国产电影将中华民族在海外所遭受的战争创痛与英勇抗暴同世界反法西斯战争的宏阔历史相连。上海电影家协会副主席、上海戏剧学院教授石川说:“《红樱桃》是主旋律电影的里程碑,它不是按照过去的正剧来拍,而是将革命题材加以浪漫化,改变了红色电影固有的叙事模式,形成了自己独特的艺术表达。”而这个敢于改变传统、打破固有模式的人无疑也是叶大鹰。

1996年,电影《红樱桃》获中国电影金鸡、百花奖最佳故事片、最佳女演员,美国休斯敦国际电影节评委会特别金奖以及平壤国际电影节最佳故事片大奖、最佳女主角奖。

《红樱桃》之后,叶大鹰马上开始做《红色恋人》的筹备工作。为什么这么急切?他笑着说,“我就是怕别人觉得《红樱桃》的成功是蒙的、偶然的,于是想拍《红色恋人》。当然,最主要的是在那一系列采访中,我听到好多好多故事,每每回想起来都特别感动,总有一股子想拍出来的冲动。”

《红色恋人》在当年引起了巨大轰动。在开罗电影节上,评委会主席评价说:这不是一部政治电影,而是一部非常出色的经典爱情影片。《红色恋人》一举拿下了开罗电影节评委会最佳影片和最佳女演员两项大奖。对人物角色的精准定位及把控成为叶大鹰成功的关键所在。电影里每个角色都经过叶大鹰的精心筛选。给演员们说戏成了他生活的日常,有时一段戏要说上幾天,一个场景要拍摄数遍。当年这部电影的定位是“经典样式的浪漫主义影片”,旨在革命英雄主义的基础上完成一次革命浪漫主义的银幕回归。而叶大鹰正是以一种浪漫主义情怀来要求自己、要求演员。在他看来,只有内心虔诚、将电影视同为信仰,才能收获极致与完美。

“在恢宏壮阔的中国革命中,英雄千千万。在党的内部,有像瞿秋白这样的英雄,就像电影中的台词,‘如果我不能骄傲地活着,那么我选择死亡!其实不仅是瞿秋白,还有毛泽民等等,我听过太多英烈在严刑拷打面前,在屠刀面前坚贞不屈的故事,真是听得热泪盈眶。”

2023年《红色恋人》重映,这期间叶大鹰辗转于各大城市,让他没想到的是电影传达给观众的先辈们的人格力量,时隔25年依然轰动。“让我特别触动的就是年轻观众,映后互动时很多‘00后的女孩子,站起来时还哭得说不出话……他们这代人能被剧情打动,让我觉得这部电影依然很新。它里面很多东西穿越时空依旧直击人心。”

“红色三部曲”之电影《天安门》的创作,源自一张相片。叶大鹰说:“相片上的天安门残破不堪,由此想到修复的故事。那时候全中国即将解放,开国大典的各项准备工作迫在眉睫,如何让天安门以崭新的姿态出现在世人面前?这里面的故事一定感人。”

2009年,中华人民共和国成立60周年国庆阅兵仪式上,看到叶挺部队从天安门前走过的时候,叶大鹰热泪盈眶。只有在这个时候,他才真切地感受到爷爷的存在。这年秋,叶大鹰执导的电影《天安门》在北京上映。

拍《天安门》时,一次做音效,叶大鹰发现自己不知什么时候站起来了。“30万人的声音,喊‘毛主席万岁,我就站起来了。后来我发现每个第一次听到这段声音的人都会不自觉地站起来,那种感觉让人难以想象。其实,拍成《天安门》我还是很骄傲的。很多人是应该被记住的,电影是我能掌握的最好的一种表达方式。”

拍《红樱桃》和《红色恋人》时,叶大鹰的脑海里并没有“红色三部曲”的概念,但是拍完《天安门》后这个感觉很自然就涌现出来了。他将其列为红色系列的作品之一,英文名为《RED》。三部电影的红色情结,暗合着新中国革命和解放历程中的三个时代,冥冥中形成的序列对他来说也是一个心路历程的完成。

用生命创作的红色敬畏

叶大鹰不算是高产的导演,所拍的电影、电视剧并不是很多。他处世低调,所导的作品远比他的人名气大。

2003年,叶大鹰接拍由焦晃、卢燕、左小青等主演的古装剧《乾隆王朝》,任总导演,没拍完就被徐静蕾拉去“演爸爸”了。2004年,他在徐静蕾执导的电影《我和爸爸》中扮演父亲的角色。人们第一次看到了当演员的叶大鹰。

2006年受陈赓家属委托,叶大鹰拍摄电视剧《陈赓大将》。拍摄的4个月间,他辗转云南、雪山、草地、湘豫皖,以至俄罗斯。“我曾经对我奶奶说,就是不要钱也要拍好《陈赓大将》。但无论我怎么努力,作为一个电视作品,都无法真实全面地涵盖陈赓一生,因为英雄无法复制。”有观众表示,“《陈赓大将》不同于以往的主旋律电视剧,把陈赓表现得很人性化。”对于观众的这种评价,叶大鹰分析说,“我真正了解陈赓,是在接拍这部剧后,我相信真正的英雄不需要粉饰,再现就是力量!”

2007年,叶大鹰执导36集电视剧《西安事变》。有人说只要是革命题材的电影,那就非叶大鹰莫属。他也说自己被《红樱桃》和《红色恋人》两部电影“格式化了”,几乎被定型为“红色导演”,但其实这是对他的一个误解。他说,自己从不承想固定风格,也不是刻意去拍主旋律。“作为导演,我觉得不应该把自己限制在一种题材上,而应该在更丰富广阔的创作空间努力尝试。”

“当我们真正面对创作的时候,是没办法急功近利的。因为只要存了私心,你根本就做不到全身心融入,又何谈拍出好作品呢?”在葉大鹰的心里,一直对自己有一个巨大的问号:有人觉得他是“红色导演”,又是叶挺的孙子,拍“叶挺的故事”理所当然。他坦言,“从小到大,‘叶挺两个字就像一座无法跨越的高山横亘在心上。想要用电影的语言讲好叶挺的故事并不是件容易的事,更何况影视剧无论是创作还是拍摄,都有很多偶然的因素。一想到这些,我就非常纠结。基于此,过去每当有人问我叶挺的故事和独立团的故事时,我一直拒绝,理由是不敢谈爷爷。如何客观真实、最大限度复原爷爷当年那种舍生取义的革命精神,那种坚定不移的革命信念,这对我来说并不轻松。”他认为只有当自己觉得做好了充足的准备,才敢于面对爷爷,用电影的手法去向现在的观众讲述爷爷。

为此,叶大鹰已多次走访北伐路线,重新探访独立团打响中共武装斗争的第一枪的辉煌历史。他赴中央档案馆和各个叶挺将军生活战斗的纪念馆、寻访历史档案和遗迹。重走祖父的革命之路,也使叶大鹰坚定了创作一部关于“爷爷叶挺”作品的信心,目前他已经完成了一部叶挺独立团激战汀泗桥的主题电影的前期工作。

“我希望呈现给观众的不是‘叶挺的孙子拍的关于爷爷叶挺的电影,而是一个熟读党史军史的专业电影人、为今天的观众奉献的一部符合历史真实而又好看的电影。我现在不敢说这一定是多了不起的作品,但我相信这一定是我最用心的一部电影。”叶大鹰两眼中有热切的光芒。

既轻松又凝重的采访,在轻轻搅拌咖啡的清脆声中接近尾声。记者的眼前不再是一个享有盛誉的知名导演,更像一个给记者讲故事的平常人。他的凝重、他的动容,他的率性、他的爽朗都令他变得普通而温情,就像窗外的阳光,温暖而明亮。

告别之时,叶大鹰题了一行字:“敬畏历史,敬畏先烈!”这8个字不仅仅表达了他对电影的态度,更表达了他对生命的态度。

责任编辑 华南