数字化转型背景下供应链弹性对创新绩效的影响研究

曾红艳 郁玉兵

摘 要:数字化转型如何影响企业创新绩效是值得探讨的重要话题。构建“数字化转型(数字化策略、数字化能力)→供应链弹性→创新绩效”的概念模型,基于PLS-SEM对210家中国制造企业的问卷调查数据进行研究发现,数字化策略对数字化能力、数字化转型对供应链弹性、供应链弹性对创新绩效均有积极影响,且供应链弹性在数字化转型与创新绩效的关系中发挥中介作用。研究从理论上揭示了数字化转型通过供应链弹性提高创新绩效的作用路径,为企业更好推行数字化转型以构建供应链弹性,从而提高创新绩效提供实践指导。

关键词:数字化策略;数字化能力;供应链弹性;创新绩效

中图分类号:F274文献标志码:ADOI:10.13714/j.cnki.1002-3100.2024.08.026

Abstract: How digital transformation affects enterprise innovation performance is an important topic worth discussing. This paper constructs a conceptual model of “digital transformation (digital strategy, digital capability) → supply chain resilience → innovation performance”, and uses the Partial Least Squares Structural Equation Modeling to analyze the questionnaire data of 210 Chinese manufacturing enterprises. It is found that digital strategy positively impacts digital capability, digital transformation positively impact supply chain resilience, supply chain resilience positively impacts innovation performance, and supply chain resilience plays a mediating role in the relationship between digital transformation and innovation performance. The findings of this study theoretically reveal the path of digital transformation to improve innovation performance through supply chain resilience, and provide practical guidance for enterprises to better implement digital transformation to build supply chain resilience to improve innovation performance.

Key words: digital strategy; digital capability; supply chain resilience; innovation performance

0 引 言

作为五大发展理念之一,创新已然成为企业实现高质量发展的关键,对企业在市场竞争中制胜具有重要意义[1]。二十大报告指出,要加快实施创新驱动发展战略,形成具有全球竞争力的开放创新生态。然而,在贸易全球化的社会背景下,企业创新面临高度不确定性,周期长、风险高等问题日益突出[2]。據国家统计局《中国创新指数研究》课题组测算,2021年,我国创新产出指数和创新成效指数分别为353.6和189.5,说明创新产出与创新成效之间还存在一定差距。为此,如何提高企业创新绩效成为各界关注的焦点。

随着数字化转型日益成为企业的主流趋势,其已经成为提高创新绩效的重要力量[3]。据《中国数字经济发展研究报告(2023年)》显示,2022年,我国的数字经济规模达50.2万亿元,同比名义增长10.3%,已连续11年显著高于同期GDP名义增速,已成为稳定经济增长的关键动力。《“十四五”国家信息化规划》也指出,要坚定数字化转型之路,到2025年,数字基础设施体系更加完备,数字技术创新体系基本形成。然而,已有研究对数字化转型影响创新绩效机制和路径尚未达成共识。例如,余菲菲等(2022)[4]研究发现,数字化转型与企业创新绩效之间呈倒U型关系。而且,数字化转型对创新绩效影响的研究多以直接效应为主,探讨促进路径上对其他因素所起作用的实证研究还较少[5]。因此,数字化转型提高企业绩效的机制和条件在很大程度上仍未得到探索,如何推动企业实施数字化转型进而赋能创新绩效,成为诸多企业面临的重要课题。

作为数字化转型赋能企业创新的重要媒介,供应链弹性是企业在遇到突发状况时,采取各种活动使供应链快速有效恢复到原有或理想状态的能力[6],即企业抵御供应链风险的核心能力。数字化转型有助于提高供应链应对潜在风险的事前准备能力、链条中断时的快速响应能力以及供应链重建能力,保障企业在激烈的市场竞争中具备优势,最终提高企业创新绩效水平[7]。尽管如此,现有研究对供应链弹性在数字化转型影响企业创新过程中所扮演角色的认识还不够清晰。例如,有学者认为,在构建弹性供应链的过程中,企业可能会产生过度防范意识,从而导致创新效率降低。因此,如何利用数字化转型提高供应链弹性来帮助企业积极应对风险,值得进一步研究。

综上所述,本研究以我国制造企业为样本,将供应链弹性作为中介变量,探索数字化转型对创新绩效的影响机制,从而为制造企业数字化转型、供应链弹性构建以及创新绩效提高提供理论依据和实践啟示。

1 理论分析与研究假设

1.1 数字化策略对数字化能力的影响

数字化转型是利用数字技术构建并完善组织的业务模式进而改变价值创造方式的过程,需要构建集技术、战略、能力于一体的组织架构[8]。参考王海花等(2022)[9]的研究,本文从数字化策略、数字化能力两个维度描述数字化转型。其中,数字化策略是指导数字化转型的关键,能够帮助企业从全局角度整合、协调、配置数字资源以实现高效的数字化转型;数字化能力是企业进行数字化转型的基础,其核心是利用数字技术快速感知和响应客户需求,以实现企业与客户的共赢,二者联系密切。

其一,数字化策略根据企业的业务需求和现有的数字化能力,明确数字化能力的目标与方向。刘洋等(2021)[10]研究认为,数字化能力依赖于组织在业务层面战略的整合和部署。其二,通过明确资源配置、优化数字资源,数字化策略保证数字化转型的高效和可持续性,从而为数字化能力的构建提供支持。侯光文等(2022)[11]分析指出,高层管理者必须寻求新方法优化战略布局,发展其数字化感知、获取及转型能力。综上,本文假设H1如下。

H1:数字化策略对数字化能力具有正向影响。

1.2 数字化转型对供应链弹性的影响

1.2.1 数字化策略对供应链弹性的影响

一方面,制定数字化策略,有助于优化组织决策方式、完善供应链管理,进而提高供应链效率和供应链灵活性。例如,美的集团“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”的数字战略,为其优化订单管理和库存管理、提高订单处理能力提供战略支持。另一方面,数字化策略本质上反映公司创新与变革的经营理念,其实施能够帮助企业保持警惕意识,为预防供应链中断等风险做好充分的应对措施。朱新球(2021)[7]研究发现,数据可视化的策略能够帮助企业构建供应链风险管理文化,提高其环境适应性。宋华(2020)[12]研究认为,企业在供应链中断期间,数字化策略为复原供应链起到重要作用。综上,本文假设H2a如下。

H2a:数字化策略对供应链弹性具有正向影响。

1.2.2 数字化能力对供应链弹性的影响

首先,在大数据等数字技术的监管下,企业可以实时跟踪供应链全流程以发现薄弱环节并提前制定应对措施,从而有效控制风险的影响,由此提高供应链的弹性。例如,联想通过采用智能物流系统、智能仓储技术和物联网技术,实时监测供应、生产、销售及售后等各环节,并及时对供应商和生产计划进行规划和部署,这大大提高了机动性。陶锋等(2023)[13]研究表明,下游企业的数字化转型主要通过优化供需匹配、稳定供需关系、提高供应商创新能力三个层面增强供应链弹性。而且,数字化能力能够帮助企业实现单据数字化,这在提高企业运营效率的同时,也减少了人为干预和误操作风险,保障供应链的稳定性与弹性。综上,本文假设H2b如下。

H2b:数字化能力对供应链弹性具有正向影响。

1.3 供应链弹性对创新绩效的影响

首先,当出现原材料短缺、物流中断等问题时,具备较高供应链弹性的企业可以更快调整供应链策略和资源分配以快速满足客户需求,进而提高创新绩效。卢强等(2022)[14]通过文献综述指出,在供应链中断的情况下,企业仍可以通过发展弹性克服供应链中断威胁,持续为客户提供创新服务。其次,具有较高弹性的供应链可以灵活应对技术、法律、商业等方面的各种风险,实现供应链中断的及时反馈,减轻风险造成的影响和损失。刘晓晖(2023)[15]实证分析发现,供应链弹性可强化市场要素配置、防范生产风险,能够显著提高流通企业的绩效水平。综上,本文假设H3如下。

H3:供应链弹性对创新绩效具有正向影响。

2 样本选取与研究设计

2.1 数据来源和样本

本研究以中国制造企业为对象,采用问卷调查法收集数据。由于中国幅员辽阔、区域经济发展水平差异较大,而重庆、天津、上海和广东的地理位置与经济情况在一定程度上代表中国制造业的现状。因此,本研究以上述四地制造企业为调查对象,并由熟悉公司整体状况的中高层管理者填写。

通过委托专业的第三方机构,本次调查累计发放问卷489份,回收397份,在剔除缺失值较多和填答明显有问题的问卷后,获得210份有效样本,有效回收率为42.9%。210家制造企业主要集中在8个行业,27.6%来自金属、机械与工程行业,26.2%来自电子产品与电器行业,均匀分布于重庆、天津、上海和广东四地。96.19%的答卷者来自中高层管理岗位,62.37%的答卷者工作时间在5年以上。综上,此次获得的样本数据具有一定的代表性,在一定程度上反映中国制造企业的实际状况。

2.2 变量测量

数字化策略主要衡量数字化在企业战略中的制定、执行等情况,包括“我们公司了解数字化的最新趋势和发展前景、数字化项目是我们公司的重要业务、我们公司不断更新和完善数字化战略”3个题项。借鉴董钊(2021)[16]的研究,数字化能力主要衡量企业掌握、利用数字技术推动企业进行数字化转型的能力,包括“我们公司能够识别新的数字机遇、我们公司能够进行数字化转型、我们公司掌握先进的数字技术、我们公司能够利用数字技术开发新产品”4个题项。

参考朱新球(2019)[6]的研究,供应链弹性主要衡量企业在应对供应链中断时的快速响应能力,包括“我们公司能够应对供应链中断引起的变化、我们公司能够适应供应链中断、我们公司能够对供应链中断作出快速响应、我们公司时刻保持危机意识”4个题项。

借鉴王才(2021)[17]的研究,创新绩效主要从技术竞争力、利润增长率和新产品开发等方面测量,包括“我们公司的技术竞争力提高了、我们公司推出大量的新产品、我们公司的利润增长率提高了、我們公司新产品开发速度变快了”4个题项。

3 数据分析与假设检验

3.1 无应答偏差和共同方法偏差检验

本研究通过多种渠道收集未收回问卷所在企业的基础信息,进而对已收回和未收回问卷企业的企业规模、运营年限和员工总人数等基本特征变量进行T检验。结果表明,两组数据无显著差异,说明本研究中无应答偏差问题不严重。

本研究采用Harman单因素检验法来检验是否受到共同方法偏差问题的严重影响。结果表明,未旋转的最大因子仅能解释总方差的23.746%,低于40%的标准,说明本研究并不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 信度和效度检验

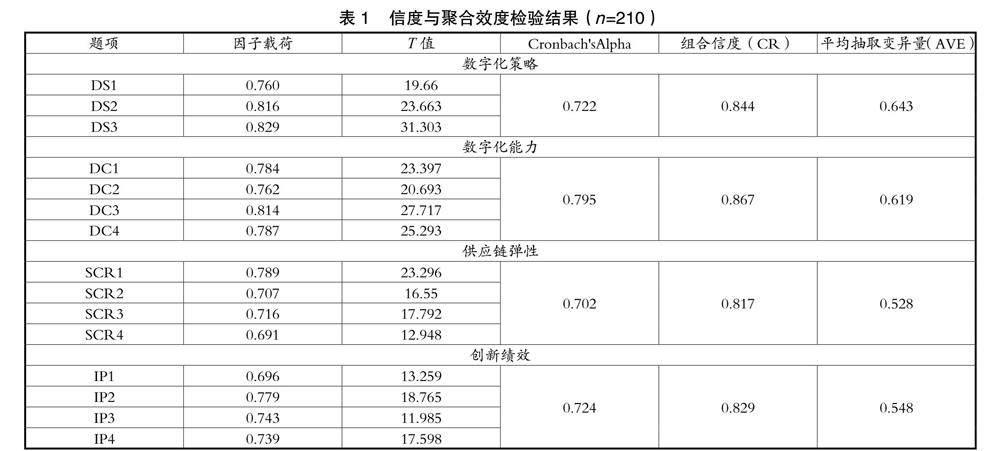

本研究采用Cronbach's α和组合信度评价信度,从表1可以看到,各变量的 Cronbach's α均大于0.7,组合信度(CR)大于0.8,大于0.6的临界值,说明量表信度较好。

效度包括内容效度、聚合效度和区分效度三个方面。首先,本研究所用量表题项均根据权威期刊成熟量表进行修订,这可以有效保证量表的内容效度。其次,绝大部分题项在其对应因子上的载荷值都大于0.7,平均提取方差值(AVE)均大于0. 5,表明量表的聚合效度较好。最后,表2中AVE的平方根均大于潜变量间的相关系数,说明区分效度良好。

3.3 假设检验与结果

3.3.1 模型评估

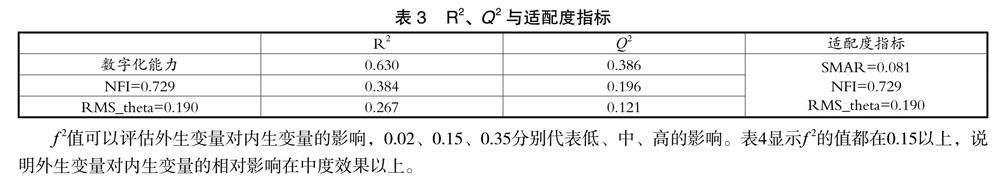

表3列出解释方差R2、预测相关性Q2以及适配度指标的值。本研究中R2值均大于0.26,表明模型解释力较强;本研究的Q2值均大于0,表明模型具有良好的预测相关性;本研究的SRMR为0.081<0.1,NFI为0.729,较接近1,RMS_theta为0.190,均可接受,说明模型的适配度良好。

f2值可以评估外生变量对内生变量的影响,0.02、0.15、0.35分别代表低、中、高的影响。表4显示f2的值都在0.15以上,说明外生变量对内生变量的相对影响在中度效果以上。

3.3.2 模型检验

3.3.2.1 路径分析

路径分析结果表明,数字化策略对数字化能力(β=0.794,P<0.001)具有正向影响,H1得到支持;数字化策略(β=0.329,P<0.01)、数字化能力(β=0.325,P<0.01)对供应链弹性具有正向影响,H2a和H2b得到支持;供应链弹性对创新绩效具有正向影响(β=0.481,P<0.001),H3得到支持。

3.3.2.2 中介效应检验

Bootstraping(n=5 000)分析结果表明,数字化策略通过供应链弹性对创新绩效的间接影响为0.158,其置信区间为

[0.06,0.277];数字化能力通过供应链弹性对创新绩效的间接影响为0.156,其置信区间为[0.048,0.272],以上区间均不包含0,由此说明供应链弹性在数字化转型与创新绩效之间具有中介作用。

4 结论与启示

4.1 主要结论

本研究构建了数字化转型(数字化策略、数字化能力)、供应链弹性与创新绩效的理论模型,并借助210家中国制造企业数据,运用偏最小二乘法结构方程模型进行假设验证。主要结论如下。

首先,数字化策略对数字化能力具有积极作用。本研究发现,制定和实施数字化策略能够为构建数字化能力提供战略指导,从而帮助企业提高数字化技术应用、数据分析与管理等方面的能力。其次,数字化转型对供应链弹性具有积极作用。一方面,准确、及时的数字化策略可以帮助企业灵活应对快速变化的市场环境及未来可能出现的危机,提高供应链弹性。另一方面,基于自身构建的数字化能力,企业可以通过数字化技术与供应商、客户等供应链不同节点形成高效连接,构建弹性供应链。再次,供应链弹性对企业创新绩效具有积极作用。弹性供应链能够帮助企业实现高效的资源配置和创新管理,从而便于更好地开发新产品和服务,由此提高企业创新能力与绩效。最后,供应链弹性在数字化转型与创新绩效之间具有中介作用。得益于数字化策略的实施与数字化能力的构建,企业能够有效应对外部冲击,最大限度降低风险事件对企业经营的影响,为创新绩效的提高营造良好环境。

4.2 管理启示

4.2.1 推动企业数字化转型

第一,将数字化转型纳入企业战略规划。从经营战略目标入手,根据企业的资源基础、战略地位,对数字化投入、数字化人才、数字化能力进行系统规划,以有效支撑企业数字化转型成功。第二,重视数字化能力的构建。企业可以借助集体培训、主题讲座等形式,组织全体员工系统学习数字化基础理论知识及数字化工具使用,并且员工要借助数字化工具及时快速地反馈一线的需求变化。

4.2.2 构建供应链弹性

第一,在供应链上下游之间建立稳定、可靠的关系网络,在出现供应链中断风险时,各方可协同制定危机管理计划和行动方案。第二,建立供应链风险管理机制,对供应链各环节进行监管,在出现危机事件时,及时采取应对措施,最大限度地减少损失。

4.2.3 充分利用数字化转型提高供应链弹性

首先,企业可以通过加强数字化技术的应用对供应链进行规划和预测,提高供应链智能化水平,全面提高供应链弹性。此外,也可以通过建立数字化平台将供应商、生产商和消费者等各方连接起来,实现物流信息的实时交换,提高对市场的响应速度和准确性,促进企业创新绩效的提高。

4.3 研究局限与未来展望

本研究尚存在以下不足,未来值得进一步探讨。一是本文的样本仅来源于中国四地的制造企业,未来可拓展到其他国家或地区以及其他行业,以提高研究结论的普适性。二是本研究主要借助横截面的问卷调查数据进行假设检验,未来可以采用二手数据进行纵向研究设计。三是本研究主要探讨“数字化转型→供应链弹性→创新绩效”的影响,未来可以从更多的视角深入探讨潜在调节变量的影响。

参考文献:

[1] 刘启雷,张媛,雷雨嫣,等.数字化赋能企业创新的过程、逻辑及机制研究[J].科学学研究,2022,40(1):150-159.

[2] 安同良,闻锐.中国企业数字化转型对创新的影响机制及实证[J].现代经济探讨,2022(5):1-14.

[3] 贾建鸿,叶春明.数字化转型对物流企业供应链管理的影响[J].物流科技,2022,45(18):105-109.

[4] 余菲菲,曹佳玉,杜红艳.数字化悖论:企业数字化对创新绩效的双刃剑效应[J].研究与发展管理,2022,34(2):1-12.

[5] 冯檬莹,陈海波,郭晓雪.大数据能力、供应链协同创新与制造企业运营绩效的关系研究[J].管理工程学报,

2023,37(3):51-59.

[6] 朱新球.供应链弹性如何影响供应链绩效:可持续性的中介效应[J].中国流通经济,2019,33(12):42-54.

[7] 朱新球.大数据分析能力如何影响供应链绩效——基于供应链弹性视域的分析[J].中国流通经济,2021,35(6):84-93.

[8] 朱秀梅,林晓玥.企业数字化转型:研究脉络梳理与整合框架构建[J].研究与发展管理,2022,34(4):141-155.

[9] 王海花,李烨,谭钦瀛.基于Meta分析的数字化转型对企业绩效影响问题[J].系统管理学报,2022,31(1):112-123.

[10] 刘洋,应震洲,应瑛.数字创新能力:内涵结构与理论框架[J].科学学研究,2021,39(6):981-984,988.

[11] 侯光文,高晨曦.数字化转型能力视角下企业网络结构对企业创新绩效的影响研究[J].科技管理研究,2022,42(1):106-111.

[12] 宋华.新冠肺炎疫情对供应链弹性管理的启示[J].中国流通经济,2020,34(3):11-16.

[13] 陶锋,王欣然,徐扬,等.数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J].中国工业经济,2023(5):118-136.

[14] 卢强,王怀博,邓扬.供应链弹性国内外研究热点比较——基于2007-2021年国内外文献的CiteSpace可视化分析[J].价格

理论与实践,2022(4):76-79,205.

[15] 劉晓晖.数字化转型、供应链弹性与流通企业经营绩效[J].商业经济研究,2023(2):161-164.

[16] 董钊.新创企业数字能力对商业模式创新的影响研究[D].长春:吉林大学,2021.

[17] 王才.数字化转型对企业创新绩效的作用机制研究[J].当代经济管理,2021,43(3):34-42.