儿时记忆里的美食,为什么长大后就平淡无味了

迟震

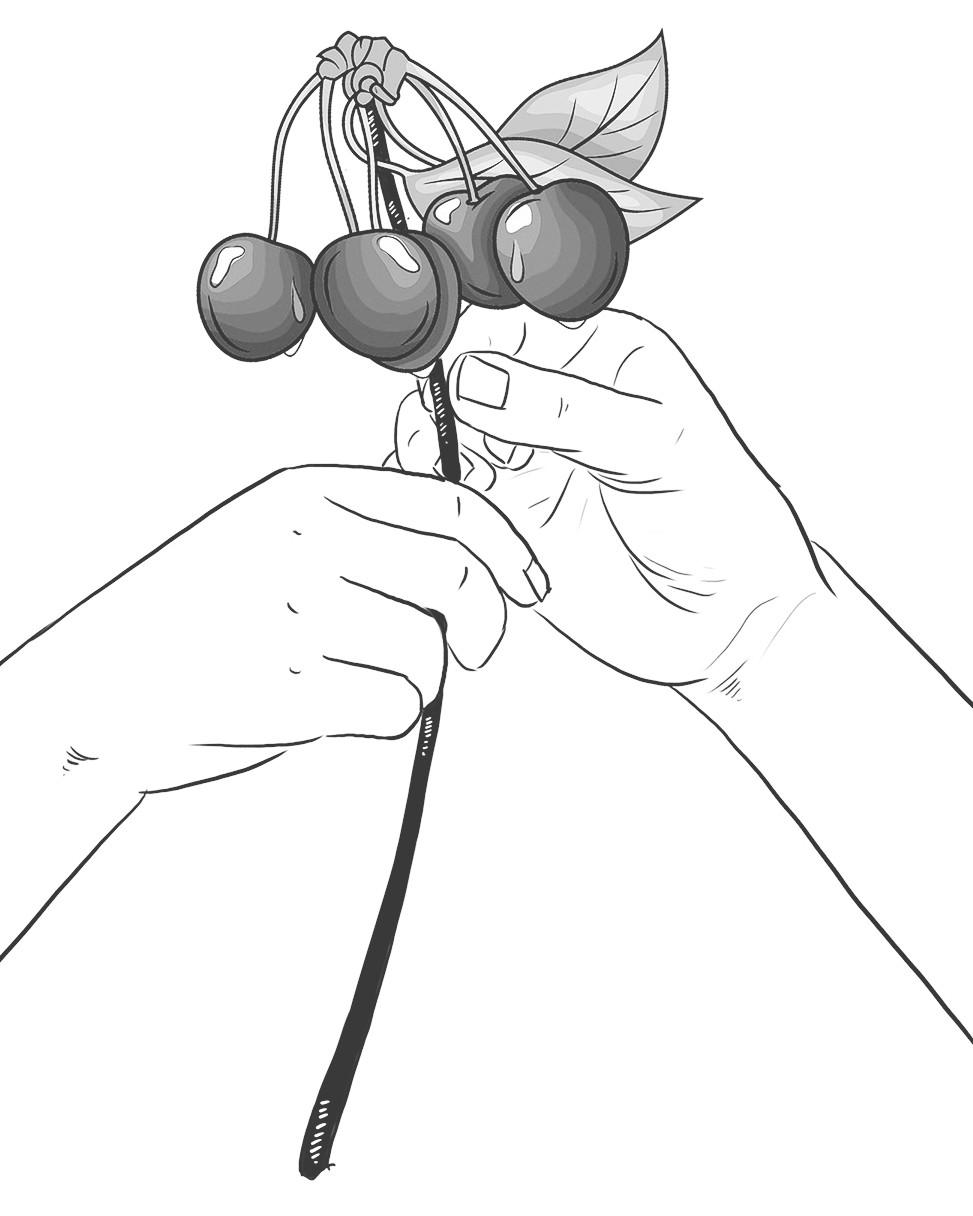

青岛春天产一种本地樱桃,小小一颗,指肚大小,树只能种在山坡向阳这面,摘下来离树三天就烂,皮极薄,磕碰即碎,无法储藏、无法运输、不能销往外地,本地种本地卖本地吃,从结果到上市前后十天,想吃,一年就这十天,过期不候。以至于近年果农们大多都改种果更大、皮更厚、耐储存、耐运输、利润高的大个儿车厘子,出了本地,市场上很难看到这个品种的小樱桃。

而这个品种如此娇贵如此反商业,在本地却没有被完全淘汰的原因只有一个:好吃。这种小樱桃入口无须咀嚼,用舌头和上牙龈一挤就能自动脱核,它甜,但是不腻,润但是不艳,最难得的是有实实在在的“樱桃味儿”,一口下去,有一种难以形容的清澈口感。你吃过这个,再去吃车厘子,就是一坨甜肉。

2000年前日子清苦,商品经济尚不发达,小孩玩具都是老人做。樱桃吃完留核和蒂,洗净晒干,蒂在泡茶时丢一两根,有果木清香。樱桃核是最好的沙包填充物。姥姥手艺极好,做的沙包我拿去在水泥地或土路上手扔脚踹,一学期下来,连线都没开,从小到大我玩丢的沙包不计其数,但是坏掉的露馅的,一个都没有。

从前老人在时,四月摘槐花包包子,六月挂艾草,秋天采菊花和桂花泡茶,冬天生火做腊肠;现如今去到不同城市都有几家一模一样的商场,大家去同样的连锁餐厅,用一样的App,吃大棚蔬菜再也不用分月份看季节,好像去哪里都差不多,叶子黃了绿绿了黄,除了衣服添添减减,也说不上什么春去秋来四季流转,只有到年末时蓦地感叹一下,这一年好快,似乎什么都没干就过去了。老人走后,也不知道这样的日子是好是坏。

学生时代约喜欢的女孩去小山上看日落,春末夏初,山顶有风,天是蛋清一样的暮紫色,云似水面上的碎绸布。下山时旁边农户兜售樱桃,说他要收摊回家吃饭了,剩下这半筐五块钱拿走,我俩买下半筐樱桃,用塑料袋装好,一人一手提一边,并肩下山,慢慢悠悠,边走边吃。

我一边吃一边向路旁山林里吐籽,跟她说:“咱俩比比谁吐得远。”她问我:“你今年是不是三岁?”说完我俩一起哈哈大笑。走到山腰她问我:“我们随手扔在路旁的樱桃籽来年春天会不会长成樱桃树?”我说:“应该还是挺难的,人家那果树都是专门有人照看。”她说:“那我们多丢一些,丢一百颗、一千颗,总有一颗会长成吧?”

从那之后好多年,我每每走过那条路,都偷偷看一眼路旁有没有樱桃树。

后来念书,她去美国,我去欧洲,前几年她发朋友圈说:“美国哪里能买到小樱桃?”配图是一筐车厘子,红得发紫,彼时我抱着一牛皮纸袋车厘子,给她回:“附议。”她说:“北美这边车厘子个大,甜倒是很甜,都发齁,但是差点意思。”我说:“哈哈哈哈哈,甜过初恋?”

她说:“甜不过初恋。”

从前读梁实秋读汪曾祺,看陈晓卿的纪录片,觉得先生们写食物写得好,大抵是见多识广品遍天下风味。现在长大一些了,能明白一点了。食物和味道所构建的通感像是记忆宫的钥匙,与某段特定时光和特定的人紧密相连,一口下肚,从前过往的点点滴滴、桩桩件件,都立刻浮现在眼前。

大约,吃食背后,先生们写的是地道风物,是时光流转,是故土和人。