制造企业非货币性薪酬激励对员工创新绩效的影响研究

凌金云 黄顺春 刘惠

[摘要]为促进制造企业在人力资源激励创新中实现货币性薪酬激励与非货币性薪酬激励动态互补,激励员工提升创新绩效。以制造企业员工为研究对象,采用层次回归法,从组织关怀、环境激励和工作激励三个维度综合探讨制造企业非货币性薪酬激励对员工创新绩效的影响机制,并引入员工敬业度和组织内信任两个变量,深入探究其可能发挥的作用。结果表明:(1)制造企业非货币性薪酬激励可通过强化组织关怀、环境激励和工作激励来激发员工创造性和提高员工创新绩效。(2)组织关怀、环境激励和工作激励均对员工敬业度具有显著的正向影响,员工敬业度对员工创新绩效具有显著的正向影响。(3)员工敬业度部分中介绍了组织关怀、环境激励和工作激励对员工创新绩效的影响,其部分中介效应在工作激励对员工创新绩效的影响中最为显著,其次为环境激励,最后为组织关怀。(4)组织内信任正向调节了环境激励和工作激励对员工创新绩效的影响,其调节效应在环境激励对员工创新绩效的影响中最为显著。结论丰富了员工创新绩效的理论研究,对制造企业人力资源激励创新亦具有参考价值。

[关键词]非货币性薪酬激励;员工敬业度;组织内信任;员工创新绩效

一、 引言

随着我国创新驱动发展战略和制造强国战略的深入实施,我国科技自立自强蹄疾步稳,企业创新主体地位愈发凸显,提升企业创新能力成为推动我国经济社会实现高质量发展的必然要求。企业创新能力提升的关键在于员工,培养和激励具有创新能力的员工,提升员工创新绩效,是企业提升创新绩效和维持竞争力的重要路径。

近年来,我国人口老龄化程度加深,当代年轻人就业观念转变,劳动力市场由过去的企业主导且占强势地位转变为供需双方互动、彼此追求合意的局面。相当多的年轻劳动力不再把金钱作为唯一的择业考虑因素,导致不少制造企业面临“难招人也难留住人,留住人也难提升创新绩效”的窘境。要解决当前制造企业员工创新绩效提升面临的难题,关键在于企业人力资源激励的创新。现有对员工激励的研究,主要从以下两方面展开:

其一,货币性薪酬激励是企业最为常见的激励方式,对员工创新能力、行为和绩效有着积极作用[1]。然而,随着更多新生代员工逐渐成为职场主力军,货币性薪酬激励面临的挑战日益增多。货币性薪酬激励方式单一,难以满足员工的个性化需求[2],容易造成员工缺乏企业归属感、创新绩效低等问题,而货币性薪酬以外的激励如组织关怀、环境激励、工作激励等越来越受重视。

其二,非货币性薪酬作为企业薪酬的重要组成部分,可以有效弥补当前货币性薪酬存在的激励不足问题。现有研究多从组织关怀、环境激励和工作激励三个维度研究单一非货币性薪酬激励因素对员工创新绩效的影响。在组织关怀研究中,通过帮助员工提升身心健康和个人形象、关心员工的利益相关者和生活质量、及时消除员工在工作中的消极感知,来激励员工的创新积极性。在环境激励研究中,通过改善工作环境、营造人际关系融洽和创新文化浓厚的组织氛围、建立科学合理的组织制度、及时肯定员工积极创新行为并纠正员工偏差行为,来改变员工创新特质,提升员工创新绩效。在工作激励研究中,通过为不同类型组织配备领导资源、帮助员工规划职业生涯、对员工进行工作激励和精神激励、增强员工的工作获得感,来激励员工主动创新行为的发生,进而提升员工创新绩效。已有研究不足的是,研究局限于单一非货币性薪酬激励因素的激励作用,较少从非货币性薪酬激励整体视角上来考察对员工创新绩效的影响。

综上,本研究以423名制造企業员工为研究对象,从组织关怀、环境激励和工作激励三个维度综合探讨制造企业非货币性薪酬激励对员工创新绩效的影响机制,并参考陈明淑[3]的研究引入员工敬业度和组织内信任两个变量,深入探究其可能发挥的作用,以期进一步丰富员工创新绩效相关研究,促进货币性薪酬与非货币性薪酬激励的动态互补,为制造企业人力资源激励创新提供参考价值。

二、 理论基础与研究假设

1. 非货币性薪酬激励与员工创新绩效

非货币性薪酬是指员工所获得的来自企业或工作本身的, 不以纯粹货币形式表现和计量的, 被个体认为是有价值的, 能够给予员工以某种补偿或激励他们更积极投入工作的所有收获,如营造怡人的工作人文环境[4]。关于非货币性薪酬,学界主要从以下两方面展开研究:

一方面,学者们集中于定性研究非货币性薪酬的内涵和作用机理。将非货币性薪酬等同于员工对企业和工作本身的心理感受[5],认为它是一种非货币形式的补偿[6],能满足员工内在心理需要[7]、对员工产生很大的激励效果[8],从而引导、强化和改变员工的行为,促进组织目标的实现。

另一方面,学者们主要围绕组织关怀、环境激励和工作激励三大维度定量研究非货币性薪酬的激励作用。组织关怀主要包括关心员工的身心健康、利益相关者、工作生活质量和消除员工消极感知[9]。强化组织关怀可以使员工感知到自身受到重视,激励其努力工作,如通过关心员工的亲朋能够提高员工的人际间社会支持,消除员工在工作生活中的消极感知,促进员工创新绩效的提升[10]。环境激励主要包括为员工提供舒适的办公环境和设备、营造良好的工作和人际氛围、为组织设计科学合理的管理和奖惩制度[7]。加大环境激励力度可以增强员工归属感,促进员工积极行为的发生[11]。工作激励主要包括精神激励、需要激励、职业发展激励、领导资源合理分配激励、提高员工积极感知[12]。加强工作激励可以使员工感知到工作乐趣,促进员工心理健康和创新绩效的提高[13]。

综上,本文从组织关怀、环境激励、工作激励3个维度对制造企业非货币性薪酬激励进行深入研究,提出以下假设:

H1:非货币性薪酬激励对员工创新绩效具有正向影响。

H1a:组织关怀激励对员工创新绩效具有正向影响。

H1b:环境激励对员工创新绩效具有正向影响。

H1c:工作激励对员工创新绩效具有正向影响。

2. 员工敬业度的中介作用

员工敬业度的概念最早由Kahn在个人参与和脱离工作的心理条件的研究中提出,是指组织成员将个人的体力、认知和情感投入工作角色中的程度[14]。现有研究多从社会心理学或认知心理学角度,对员工敬业度的前因和结果变量进行探讨。

根据社会交换理论,员工敬业度与其所感知到的组织在物质和精神等方面的支持程度有关,即与企业激励有关。研究表明,组织关怀、环境激励和工作激励对员工敬业度均有显著影响,而人口统计学特征对员工敬业度的影响尚未有统一结论[15]。有学者认为员工的年龄和敬业度呈正相关关系[16],也有学者认为员工的年龄与敬业度呈倒“U”形关系[17];组织关怀对员工敬业度有积极影响,如当员工感知到自己和家人、朋友等利益相关者受到组织的关心和重视时,往往会投入更多精力工作[18];环境激励对员工敬业度有显著正向影响,如改善办公环境和组织氛围能提高员工工作满意度,激励员工更加敬业[19];工作激励对员工敬业度有显著正向影响,员工在工作中获得的激励如组织与领导支持、工作需要得到满足等[20],会使员工感知到自身的付出得到了认可,从而在工作中更加敬业[21]。综上,本文提出以下假设:

H2:非货币性薪酬激励对员工敬业度具有正向影响。

H2a:组织关怀激励对员工敬业度具有正向影响。

H2b:环境激励对员工敬业度具有正向影响。

H2c:工作激励对员工敬业度具有正向影响。

有研究发现,提升员工敬业度可以增强员工工作获得感,降低员工流失率,激发员工创造力,促进员工积极行为的产生和工作绩效的提升[15]。员工创新绩效作为工作绩效中的一种情境绩效[22],不少学者在员工创新绩效的影响因素研究中将其作为中介变量,认为员工敬业度受其感知到的人力资源管理实践的影响,可以促进或抑制员工创新性行为的发生[23]。因此,员工敬业度在非货币性薪酬激励与员工创新绩效之间可能具有一定的传导作用。综上,本文提出以下假设:

H3:员工敬业度对员工创新绩效具有正向影响。

H4:员工敬业度中介了非货币性薪酬激励对员工创新绩效的影响。

H4a:员工敬业度中介了组织关怀对员工创新绩效的影响。

H4b:员工敬业度中介了环境激励对员工创新绩效的影响。

H4c:员工敬业度中介了工作激励对员工创新绩效的影响。

3. 組织内信任的调节作用

信任是个体对他人的目的和行为抱有积极的期望,并愿意为此承担潜在风险的心理状态。在组织中,提高组织内信任可以增强员工对组织的信心,使员工更容易感知到组织支持感,从而降低离职倾向,提升敬业度,促进主动创新行为的产生和工作绩效的提升[18]。

组织内信任可以分为人际信任和系统信任,人际信任是指员工与领导和其他同事之间的人际信任关系,系统信任是指员工对整个组织的信任[24]。一方面,学者们侧重于研究员工与领导、员工与其他同事之间的相互信任对员工感知、员工工作行为和工作绩效的影响。研究表明,员工对领导的信任度越高越愿意与领导接触,做出对组织有益的积极行为[25];当员工与同事之间的信任度不高或者信任关系破裂时,员工会减少与他人的情感联结,容易产生知识共享敌意,不利于员工创新行为的发生[26]。另一方面,学者们主要围绕组织制度、组织环境和组织行为研究系统信任对员工行为和工作绩效的影响。如提高系统信任可以提高员工的组织心理安全,进而提高员工的工作积极性[27]。综上,本文提出以下假设:

H5:组织内信任在非货币性薪酬激励与员工创新绩效的关系中起正向调节作用。

H5a:组织内信任在组织关怀激励与员工创新绩效的关系中起正向调节作用。

H5b:组织内信任在环境激励与员工创新绩效的关系中起正向调节作用。

H5c:组织内信任在工作激励与员工创新绩效的关系中起正向调节作用。

综合以上假设,本文构建如下理论模型(图1)。

三、 研究设计

1. 样本选择与数据搜集

陈婕[28]研究指出R&D投入强度越大的企业创新能力越强,据此,本文选取来自广东、江西、福建、浙江、江苏五个地区的R&D投入强度大于5%的19家上市制造企业进行问卷调查,如图2所示。为保证调查对象具有一定的知识储备、对非货币性薪酬的概念有基本了解以及所在制造企业具备一定的代表性,在选取调查对象时,主要考虑以下三点:一是具有大专及以上的学历;二是对企业非货币性薪酬有一定的了解,如学习或运用过非货币性薪酬、参与过企业激励制度制定等;三是根据我国《中小企业划型标准规定》,调查对象所在企业规模属于该行业的中型及以上规模。

问卷主要通过笔者在制造企业工作的朋友以及在职研究生的社会关系推荐填写,发放时间为2023年7月15日至8月15日,发放形式包括纸质问卷发放和线上链接发放。发放分为两阶段:首先,对本地2家制造企业进行预调研。共发放纸质问卷100份,剔除填答不完全的37份无效问卷,得到有效问卷63份,问卷有效率为63%,且经信效度检验,所用量表均符合信效度要求。其次,正式发放问卷。共发放问卷500份,包括纸质问卷100份、网络问卷400份,剔除填写随意、空白较多等无效问卷,最终获得有效问卷423份,问卷有效率为84.6%,有效样本特征如表1所示。

2. 测量工具

研究模型共涉及四个主要变量,为尽可能保证量表的信度和效度,研究所使用的相关变量量表均来自国内外权威量表,并运用熵值法将不同题项加总为核心变量。量表均采用Likert-5点计分法(1分表示“非常不同意”,5分表示“非常同意”),并使用SPSS26.0对各变量进行信度检验,各变量量表Cronbachs [α]值均>0.8,信度良好。

(1)非货币性薪酬激励量表。本文借鉴白玉贵[8]、程隆云等[7]学者开发的非物质激励量表,从组织关怀(如企业会主动关心我的生活和家庭情况并帮助我解决实际困难)、环境激励(如企业的各项规章管理制度是科学、完善和人性化的)、工作激励(如企业常通过培训、轮岗、提供发展机会等方式帮助我提升工作能力和规划职业道路)三个维度来衡量,共16个题项。

(2)员工敬业度量表。本文参考Schaufeli[16]的员工敬业度量表,并结合研究对象的制造企业背景进行修改和精简,从工作责任心(如我认为把工作干好是我的责任)和工作投入(如我在工作中投入了很多精力)两个维度进行衡量,共4个题项。

(3)组织内信任量表。本文参考Robinson[24]的组织内信任量表,并结合研究主题进行修改和精简,从系统信任(如我相信企业有能力给予员工满意的非货币性薪酬)和人际信任(如在工作中遇到困难时,我相信我能得到同事的协助)两个维度进行衡量,共4个题项。

(4)员工创新绩效量表。本文采用韩翼[22]的员工创新绩效量表,从创新意愿(如我经常会为了优化工作积极找寻新的工作方法、技术或工具)、创新行为(如为了实现新想法,我经常制定合适的计划和规划)、创新结果(如我的创新成果对组织及个人绩效产生了好的影响)三个维度进行衡量,共8个题项。

(5)控制变量。本文参考以往研究,将员工的性别、年龄、工作年限、任职情况作为控制变量,以提高研究结果的准确性。

四、 数据分析与假设检验

1. 共同方法偏差检验

为确保样本数据的科学性和有效性,研究利用SPSS26.0软件进行Harman单因素方法进行共同方法偏差检验。结果显示,提取出特征根大于1的因子共6个,6个主成分方差贡献率累计达73.942%,第一个因子的方差解释率为26.643%,未占到总解释方差的一半,说明研究不存在严重的共同方法偏差问题。

2. 信效度检验

对各变量测量量表进行信度检验,并采用探索性因子分析法进行效度检验,结果如表2所示。

首先,非货币性薪酬激励量表的Cronbachs [α]系数值为0.886,组织关怀、环境激励、工作激励三个维度的Cronbachs [α]系数值分别为0.725、0.730、0.711,均大于0.7,说明该量表具有良好信度。非货币性薪酬激励量表的探索性因子分析KMO值为0.928,Bartlett球形检验的显著性水平为0.000,各因子最大载荷值均大于0.5,說明量表整体具有良好的收敛效度和区分效度,样本数据具有较好的结构效度。

其次,员工敬业度量表的Cronbachs [α]系数值为0.816,KMO值为0.837,各因子最大载荷值均大于0.5,说明该量表具有良好的信效度。接着,组织内信任量表的Cronbachs [α]系数值为0.800,KMO值为0.841,各因子最大载荷值均大于0.5,说明该量表具有良好的信效度。最后,员工创新绩效量表的Cronbachs [α]系数值为0.825,KMO值为0.863,各因子最大载荷值均大于0.5,说明该量表也具有良好的信效度。

3. 测量模型效度分析

为进一步检验各变量的效度,本研究进行聚合效度检验和区分效度检验。

聚合效度检验利用Amos26.0软件进行验证性因子分析,得出各变量的平均萃取变异量(AVE)分别为:0.4786(组织关怀)、0.4423(环境激励)、0.4657(工作激励)、0.4537(员工创新绩效)、0.5927(员工敬业度)、0.6630(组织内信任)。6个变量的AVE值均大于0.4,CR值均大于0.8,属于可接受范围[29],说明6个变量均具有良好的聚合效度。

本文采用验证性因子分析方法进行区分效度检验,检验组织关怀(OC)、环境激励(EI)、工作激励(WI)、员工创新绩效(EIP)、员工敬业度(EE)、组织内信任(OT)6个变量的区分效度,检验结果如表3所示。可以看出,六因素模型的拟合效度指数相对最优秀(χ2/df=3.298,RMSEA=0.074,GIF=0.826,RMR=0.046,NFI=0.765,IFI=0.824,CFI =0.822),说明6个变量之间具有较好的区分效度。

4. 描述性统计

表4为主要变量的平均值、方差和相关系数。从表4可以看出,组织关怀与员工敬业度的相关系数为0.215,且P<0.01,与组织内信任的相关系数为0.355,且P<0.01,与员工创新绩效的相关系数为0.430,且P<0.01;环境激励与员工敬业度的相关系数为0.258,且P<0.01;与组织内信任的相关系数为0.246,且P<0.01;与员工创新绩效的相关系数为0.370,且P<0.01。工作激励与员工敬业度的相关系数为0.254,且P<0.01,与组织内信任的相关系数为0.279,且P<0.01,与员工创新绩效的相关系数为0.383,且P<0.01;员工敬业度与组织内信任的相关系数为0.397,且P<0.01,与员工创新绩效的相关系数为0.463,且P<0.01;组织内信任与员工创新绩效的相关系数为0.567,且P<0.01。

上述描述性统计说明,制造企业非货币性薪酬激励与员工敬业度、组织内信任、员工创新绩效之间均存在显著的正向相关关系,员工敬业度和组织内信任也均与员工创新绩效存在显著的正相关关系,与研究假设一致。

5. 假设检验

(1)主效应及中介效应检验

主效应和中介效应的检验结果如表5所示。由表5可知:

组织关怀(M2,β=0.349,P<0.001)、环境激励(M3,β=0.349,P<0.001)、工作激励(M4,β=0.345,P<0.001)都对员工创新绩效有显著的正向影响,验证了假设H1a、假设H1b和假设H1c,假设H1成立。此外,通过观察比较回归系数和R2,发现组织关怀对员工创新绩效的影响最为显著,其次为环境激励,最后为工作激励。

组织关怀(M6,β=0.207,P<0.001)、环境激励(M7,β=0.282,P<0.001)、工作激励(M8,β=0.270,P<0.001)都对员工敬业度有显著的正向影响,验证了假设H2a、假设H2b和假设H2c,假设H2成立。此外,通过观察比较回归系数和R2,发现环境激励对员工敬业度的影响最为显著,其次为工作激励,最后为组织关怀。

员工敬业度(M9,β=0.384,P<0.001)对员工创新绩效具有显著的正向影响,验证了假设H3,假设H3成立。

由M10可知,在加入员工敬业度这一中介变量后,员工敬业度能够正向地预测创新绩效(M10,β=0.329,P<0.001)。组织关怀(M10,β=0.0.281,P<0.001)与M2相比,对员工创新绩效的影响系数减少但显著。因此,员工敬业度部分中介组织关怀对员工创新绩效的影响,假设H4a部分成立。

将M11与M3对比可知,员工敬业度(M11,β=0.331,P<0.001)对员工创新绩效有正向显著影响,而环境激励(M11,β=0.255,P<0.001)的影响减弱,但仍显著正相关。因此,员工敬业度部分中介环境激励对员工创新绩效的影响,假设H4b部分成立。

将M12与M4对比可知,员工敬业度(M12,β=0.331,P<0.001)对员工创新绩效的正向影响显著,而工作激励(M12,β=0.256,P<0.001)的正向影响减弱,但依旧显著。因此,员工敬业度部分中介工作激励对员工创新绩效的影响,假设H4c部分成立。综上所述,假设H4成立。

此外,通过观察比较回归系数和R2,发现员工敬业度的部分中介效应在工作激励对员工创新绩效的影响中最为显著,其次为环境激励,最后为组织关怀。

为进一步验证中介效应显著性,本文采用基于5000次的偏差校正Bootstrap检验,结果如表6所示。结果表明:员工敬业度在组织关怀、环境激励和工作激励与员工创新绩效关系的中介作用中,95%水平上置信区间分别为[0.101,0.199]、[0.133,0.241]、[0.151,0.247],均不包含0,因此员工敬业度在这3对关系之间的中介效应得到验证。

(2)调节效应检验

为避免可能存在的共线性问题,本研究采用Aiken等[29]的方法对自变量和调节变量进行均值中心化处理,并进行层级回归。调节效应检验结果如表7所示。

在控制了性别、年龄、工作年限、任职情况后,将组织关怀、环境激励、工作激励与调节变量组织内信任引入回归方程,分别构建模型M13、M14、M15。

在模型M13的基础上,加入组织关怀与组织内信任的交互项,其交互项与员工创新绩效(M16,β=0.089,P>0.05)的关系不显著,假设H5a不成立。

在模型M14的基础上,加入环境激励与组织内信任的交互项,其交互项与员工创新绩效(M17,β=0.143,P<0.01)显著正相关,假设H5b成立。

在模型M15的基础上,加入工作激励与组织内信任的交互项,其交互项与员工创新绩效(M18,β=0.140,P<0.001)显著正相关,假设H5c成立。

组织内信任在环境激励对员工创新绩效作用中的调节效应如图3所示。可知,组织内信任高和低水平下的环境激励对员工创新绩效均具有显著正向影响,且高水平组织内信任的直线斜率大于低水平组织内信任下的直线斜率。说明组织内信任正向调节了环境激励对员工创新绩效的影响,进一步验证了假设H5b。

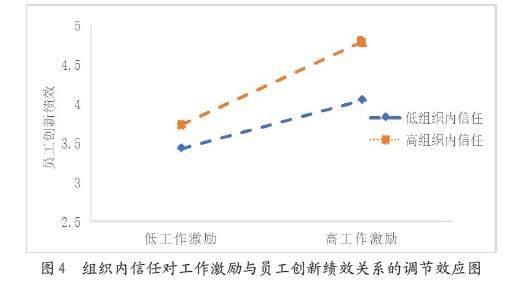

组织内信任在工作激励对员工创新绩效作用中的调节效应如图4所示。可知,组织内信任高和低水平下,工作激励对员工创新绩效具有显著影响,且高水平组织内信任的直线斜率大于低水平组织内信任下的直线斜率。说明组织内信任正向调节了工作激励对员工创新绩效的影响,进一步验证了假设H5c。

五、 结论和对策建议

1. 研究结论

本研究基于对423名制造企业员工的调查,从组织关怀、环境激励和工作激励3个维度综合探究了制造企业非货币性薪酬激励对员工创新绩效的影响,并检验了员工敬业度的中介作用以及组织内信任的调节作用。主要得到以下结论:

(1)制造企业非货币性薪酬激励可通过强化组织关怀、环境激励和工作激励来激发员工创造性和提高员工创新绩效。其中,组织关怀对员工创新绩效的正向影响最为显著,其次为环境激励,最后为工作激励。

(2)制造企业非货币性薪酬激励可以通过提升员工敬业度来提升员工创新绩效。其中,组织关怀、环境激励和工作激励均对员工敬业度有显著的正向影响,环境激励对员工敬业度的影响最为显著,其次为工作激励,最后为组织關怀。同时,员工敬业度对员工创新绩效也有具有显著的正向影响。

(3)员工敬业度部分中介了组织关怀、环境激励和工作激励对员工创新绩效的影响,其部分中介效应在工作激励对员工创新绩效的影响中最为显著,其次为环境激励,最后为组织关怀。虽然提升员工敬业度可能会减弱组织关怀、环境激励和工作激励的影响,但对员工创新绩效的正向影响仍是显著的。

(4)组织内信任正向调节了环境激励和工作激励对员工创新绩效的影响,其调节效应在环境激励对员工创新绩效的影响中最为显著。对高组织内信任的员工而言,高环境激励和高工作激励能促使他们更加积极主动创新并以高员工创新绩效回馈组织,而组织关怀在组织内信任的调节下对员工创新绩效无明显的影响变化。

2. 对策建议

基于上述研究结论,本文提出如下对策建议:

(1)企业在进行非货币性薪酬激励时,应注重组织关怀、环境激励和工作激励的有机配合,重视与货币性薪酬激励互补共促。首先,围绕员工的身心健康、利益相关者、工作生活质量等方面强化组织关怀,切实让员工感知到来自组织的关心和重视。其次,改善员工的作业环境,更新技术陈旧的工作设备,积极开展道德教育实践活动,培养员工高尚的道德品格,树立正确的企业价值观,培养团队精神。最后,挖掘工作本身的激励因素,做好绩效考核激励。

(2)要深入挖掘企业非货币性薪酬激励因素,关注员工在工作中的感知,重视员工的工作获得感,提升员工敬业度。一方面,深入挖掘学习与成长、人际关系、精神激励等员工需要,并通过满足员工需要,增强工作获得感。另一方面,增强员工在工作中的积极感知,及时消除员工的消极感知。

(3)加快完善和落实企业非货币性薪酬激励制度,加强员工与领导和同事的沟通合作,增强员工组织内信任。一方面,加强组织各项规章制度管理,兑现公司的情感性和政策性承诺,加强组织变革宣传,减轻员工因变革不确定性产生的焦虑。另一方面,关注员工的职场人际关系,调和紧张的同事关系,公平公正处理员工冲突,鼓励员工知识共享、主动建言等。

参考文献:

[1] Mark R E.Measuring Creativity at Work: Developing a Reward for Creativity Policy[J].The Journal of Creative Behavior,1989,6(4):26-37.

[2] 王思明.基于企業核心能力的企业员工激励机制研究[J].中国软科学,2021(S1):253-259.

[3] 黄顺春,凌金云.基于扎根理论的企业非货币性薪酬激励路径[J].中国流通经济,2023,37(10):90-102.

[4] 刘桂芝,颜心.企业整体薪酬制度重构的理念阐释[J].当代经济研究,2006(12):62-64.

[5] 李俊林.高校教师非货币薪酬激励研究[J].河北师范大学学报(教育科学版),2013(8):34-38.

[6] 程隆云,周小君,何鹏.非物质激励效果的问卷调查与分析[J].会计研究,2010(4):57-64.

[7] 白贵玉,徐鹏.知识型员工非物质激励研究述评与展望[J].财会月刊,2019(11):123-128.

[8] 关璐.组织关怀与怜悯研究述评与展望[J].外国经济与管理,2013,35(7):63-72.

[9] 李贵卿,井润田,玛格瑞特·瑞德.人际间社会支持对创新行为与绩效的影响——中美传统工作伦理比较[J].贵州社会科学,2018(6):43-49.

[10] 杜璿,邱国栋.组织创新氛围对员工创新行为的影响——创新自我效能感和心理涉入的双重中介效应[J].财经论丛,2019(4):92-103.

[11] McClean E,Collins C J.Expanding the Concept of Fit in Strategic Human Resource Management:An Examination of the Relationship between Human Resource Practices and Charismatic Leadership on Organizational Outcomes[J].Human Resource Management,2019,58(2):187-202.

[12] 张大龙,张剑,田慧荣.基本心理需要对员工创造性绩效和心理健康的影响:引入心理需要被阻碍视角的潜在剖面分析[J].管理评论,2022(3):209-219.

[13] Kahn W A.Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work[J]. Academy of Management Journal,1990,33(4):692-724.

[14] 郭文臣,曹启含.员工敬业度研究的元分析[J].大连理工大学学报(社会科学版),2022,43(2):37-48.

[15] Schaufeli W B,BAKKER A B.Job Resources, and Their Relationship with Burnout and Engagement;A Multi-sample Study[J].Journal of Organizational Behavior,2004,25(3):293-315.

[16] 刘敏,高腾飞.年龄对员工敬业度影响的实证分析[J].西北师大学报(社会科学版),2014,51(4):133-138.

[17] Saks A M. Antecedents and Consequences of Employee Engagement[J].Journal of Managerial Psychology,2006,7(21):600-619.

[18] 张明.新生代知识型员工敬业行为的组织驱动因素分析[J].领导科学,2018(14):42-44.

[19] Rothmann S,Joubert J H M.Job Demands, Job Resources, Burnout and Work Engagement of Managers at a Platinum Mine in the North West Province[J].South Africa Journal of Business Management,2007,38(3):49-61.

[20] 叶银丹,刘雯.制造业企业员工敬业度驱动因素分析[J].企业经济,2020,39(8):106-113.

[21] Amabile T M, Contir, Coon H, et al. Assessing the Work Environment for Creativity[J]. Academy of Management Journal,1996,39(5):1154-1184.

[22] 韩翼,廖建桥,龙立荣.雇员工作绩效结构模型构建与实证研究[J].管理科学学报,2007(5):62-77.

[23] 黄崇蓉,胡瑜.组织内信任与创造力的关系:元分析的证据[J].心理科学进展,2020,28(7):1118-1132.

[24] Robinson S L.Trust and Breach of the Psychological Conteact[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(4):574-599.

[25] 杨勇勇,蔡杨,宋有明,等.黑暗人格特质对知识共享敌意的影响:员工关系和人际信任的链式中介作用[J].心理科学,2021,44(3):626-632.

[26] 韩平,刘向田,陈雪.企业员工组织信任、心理安全和工作压力的关系研究[J].管理评论,2017,29(10):108-119.

[27] 陈婕.政府支持、企业R&D投入与技术创新绩效关系研究[J].预测,2021,40(2):40-46

[28] 杨红英,朱建定.跨界重组下的工作角色压力与工作绩效:一个有调节的中介效应分析[J].云南大学学报(社会科学版),2022,21(5):83-94.

[29] Aiken L S,West S G.Multiple Regression:Testing and Interactions[M].Thousand Oaks, CA: Sage,1991:29-37.

基金项目:国家社会科学基金一般项目“劳动力成本上涨对我国制造业的影响研究(项目编号:16BGL018)。

作者简介:凌金云,男,江西理工大学经济管理学院硕士研究生,研究方向为人力资源管理;黄顺春,通讯作者,男,博士,江西理工大学经济管理学院院长、教授、博士生导师,研究方向为人力资源管理、高质量发展;刘惠,女,江西理工大学经济管理学院硕士研究生,研究方向为高质量发展、人力资源管理。

(收稿日期:2023-12-14 责任编辑:苏子宠)