20 世纪上半叶中国陶瓷鉴藏与交易活动中的中外交流

常乃青

摘要:文章通过对陶瓷鉴藏者、营销者的文化背景与社会身份,以及陶瓷鉴藏品类与价格的变 化趋势、陶瓷类文物艺术品流通环节与交易方式的格局特征等的分析,综合阐述 20 世纪上半叶 中国陶瓷鉴藏空前繁荣、交易规模迅速扩大的状况。这一盛况的成因,既缘于国外鉴藏者旺盛 的购藏需求及多样的鉴赏趣味,又与中国本土古玩经营业在清末民初的加速发展密切关联。鉴 藏与交易,强化了中国陶瓷的文化媒介作用,推动了具有现代意义的中国陶瓷学研究体系的建 构进程,促进了中外文化的交流互鉴。

关键词:中国陶瓷鉴藏交易陶瓷学研究中外交流

20 世纪上半叶,作为民族文化重要物质载 体之一的中国陶瓷,在海外汉学界备受尊崇。 旅华 56 年的美籍加拿大学者约翰·福开森(John Ferguson)声称 :“在中国艺术中,陶瓷总是被 青铜器、玉器、绘画挤到次要位置。但在西方世 界,情形却截然不同。西方人学习中国艺术,是 从陶瓷开始的。直到今天(1918 年),西方学者 给予陶瓷的关注,仍然高于其他艺术门类。”[1] 清末民初的瓷学名著《陶雅》与《饮流斋说瓷》 中,均提及中国陶瓷的盛名远扬 :“仅凭借其国 初所出之瓷之声誉以相与夸耀”“诚以瓷质之美 冠绝全球”。对于当时的中国而言,陶瓷是为数 不多的能够撑起民族自尊心的一张文化名片, 也是增进国家内部认同的“黏合剂”。20 世纪上 半叶,中国陶瓷国际影响力的提升不仅源于中 国陶瓷外销史的源远流长,更与中国陶瓷收藏 与交易的繁荣息息相关。

一、流散潮:中国陶瓷文物对外交易规模的空 前扩大

在清末民初的重大历史变局中,中国内地 发生了史无前例的文物流散潮,陶瓷文物所占 比重较大。庚子事变期间,大量内府珍宝遭抢 劫,部分文物被就地变卖,宫廷藏瓷大规模散 入民间。民国初期,北京、沈阳、承德等地的前 清宫殿、园林、寺庙、瓷库等盗窃案频发,北京 专营清代官窑瓷器的古玩店“延清堂”的经理 丁济谦,与时任北洋政府总理的熊希龄的下属 刘鼎清联合,在 1913 年前后多次派人赴承德收 购“热河行宫”的被盗瓷器。参与该盗卖活动的 还有北京隆福寺惠记古玩铺掌柜常慧川(清内务府大臣庆宽的管家),以及北京隐秀斋、仿古 斋、永宁斋等店铺的经营者。[2]溥仪、溥伟等逊 位皇族及其仆从也频繁通过各种方式送出、变卖 已被明确列为“公共财产”的清宫陶瓷。恭王府 藏品(除书画以外)在“1912 年 2 月 12 日溥仪宣 布退位前不久”(约 1911 年 12 月),被末代恭亲 王溥伟变卖至海外,这批器物总交易额据估计 达 34 万银圆,[3]其中包含大量清代官窑瓷器。另 外,民国时期溥仪“小朝廷”在盐业银行、汇丰 银行、大陆银行等国内外银行抵押的各类器物 中,瓷器虽不是单件价格最高的文物品类,但数 量较多。这些器物最终因无法赎出而被公开拍 卖。1924 年,盐业银行拍卖了一大批从清廷瓷库 中运出抵押的器物,多是从未被皇家使用过的清 代官窑瓷器,其中有 400 多件康熙五彩十二月花 卉纹杯,被北京东四牌楼“荣兴祥”瓷器店经理 贾腾云以每件 10 银圆的价格打包收购。

在清民之交剧烈的政局震荡中,一大批失 势权贵因各种原因变卖家藏珍宝,如“曹锟政 府”的收支處副处长汪筱舫,曾向中南银行借 款五笔,“均系以古代瓷器及紫檀木器抵押”[4]。 1924 年,冯玉祥发动“北京政变”,汪筱舫遁入 东交民巷的“六国饭店”(今华风宾馆),他抵 押的两箱康熙官窑瓷器不能赎出,被中南银行 以约 5 万银圆的价格,卖给了陶瓷藏家郭葆昌 (曾任袁世凯政府“总统府内庶务处处长”,实 为袁世凯管家,被认为是洪宪瓷器的督造官)。 郭葆昌去世后,其子女曾变卖家藏的名贵瓷 器,并按股份分配所得。[5] 上述这类珍贵文物, 有相当一部分流向海外。

随着陶瓷交易趋于繁荣,一些“于史无载” 的地下文物开始陆续进入中外鉴藏者和研究者 的视野,成为古陶瓷鉴赏与交易的主要对象。 20 世纪初,外国人在华的文物搜掘活动更加频 繁。当时,“文物国有”的观念还未普及,文物 保护法规执行不力。而在西学东渐的背景下, 陶瓷研究逐渐科学化、精细化,陶瓷收藏的视 野大为拓宽,加之国内外古玩商的推波助澜, 以及报刊、小说等印刷品对古玩交易讯息的大 肆传播,使得那些被金石学家罗振玉称为“海 内外好古之士尚无知之者……顾中朝士大夫无 留意者,海外人士乃争购之”[6]的未知文物不断 出土。陇海铁路“汴洛段”修建至洛阳邙山区域 时,发掘出大量不为人知的多色釉陶器,被闻 讯而来的北京古玩商收购,后经罗振玉、王国 维等学者研究,才得名“唐三彩”;另如钜鹿故 城遗址(今河北省巨鹿县)出土的瓷器(当时俗 称“钜鹿瓷”)被学者和文物机构购藏,成为宋 代磁州窑瓷器研究的重要标本。[7]此外,还有各 地出土的先秦陶器、两汉魏晋釉陶、辽金西夏 陶瓷、历代墓室砖石与建筑构件,及其他名不 见经传的古陶瓷品种,甚至以往无人问津的古 窑址瓷片、窑具等,都被中外人士竞相购求。

二、供不应求:外来购买力介入对中国陶瓷价 格的影响

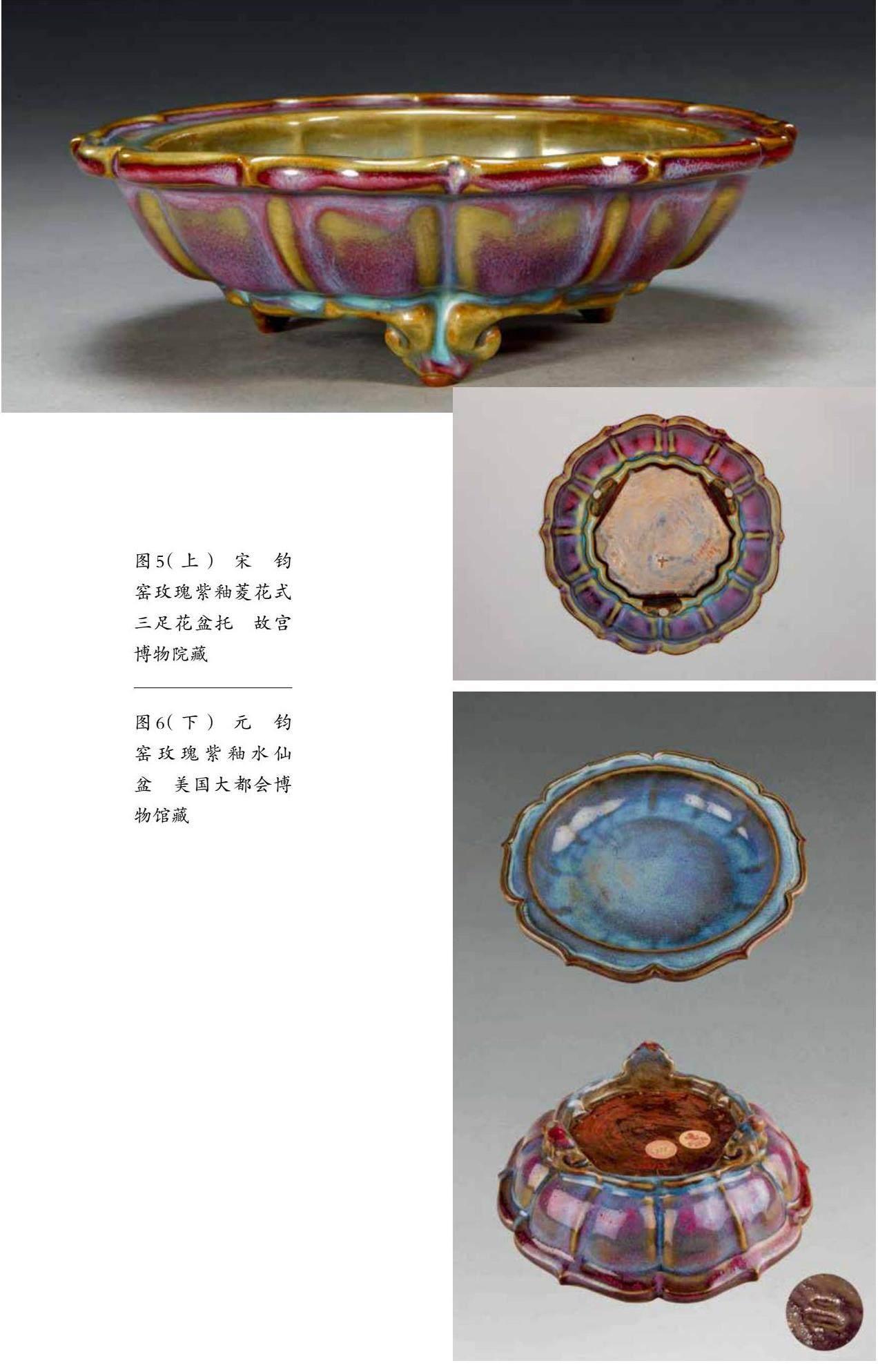

外来购藏者的强势介入,引发了中国陶瓷类文物价格的全面上涨,陶瓷一跃成为可与法书 名画、商周青铜器、高古玉器相提并论的文物门 类。价格在清代中晚期普遍不高的钧窑瓷器,于 20 世纪初身价陡增,一跃成为价位最高的古陶 瓷品类,并渐渐取代了所谓“五大名窑”(柴、汝、 官、哥、定)中“柴窑”的位置。清末瓷学家陈浏 所作《咏陶诗·均(钧)盆歌》提及钧窑玫瑰紫釉 器物价格的至高无上。在民间,“纵有家财万贯, 不如钧窑一片”“雅堂无钧瓷,不可自夸富”“黄 金有价钧无价,一具钧器千重厦”等描述钧窑瓷 器价高的俗谚广为流传。据笔者统计,当时钧 瓷单件价格约在 1 万至 5 万银圆之间,对比清晚 期一件古钧瓷至多数两白银的价格,[8]已增长不 止万倍。即便是钧瓷残片,亦价格惊人。据学者 傅振伦回忆 :“民国时期,上海大收藏家彭子砚 打破了一件自藏钧窑盆奁,一片瓷渣卖了几千 元……瓷学家陈万里买到一块天蓝釉瓷片,虽然 花了 36 元,还说很美,买得便宜。”可见民谚“钧 瓷片瓦值千金”并非言之无据。

钧瓷价格上涨,始于欧美藏家的狂热追捧。 “民国二十四年(1935 年),世界各国收藏我国 历史文物和工艺美术品,在伦敦皇家学会博会 顿大厦举办中国艺术陈展,整个第五厅都是陈 列钧瓷,有故宫博物院藏的钧瓷窑变蟠桃洗一件。瑞典王子(今国王)和英人大维德各有类似制品一件同时陈列。”[9]在这样一个高规格的国际展览中,只有钧窑瓷器被陈列在专设的单独展厅内,足以说明西方人对钧瓷的青睐。除钧瓷外,两汉至魏晋时期的陶瓷、唐三彩陶器、明代珐花釉陶器、清代官窑瓷器,以及部分隋、唐、五代、宋、元民窑瓷器中的精品,在 20 世纪前 期的价格都呈现出不同程度的上升趋势。宋代汝、官、哥、定四窑器物,及宋建窑黑瓷油滴盏,宋元龙泉窑青釉瓷器,明永乐、宣德、成化时期的景德镇官窑五彩或斗彩瓷器等受到中国古代 鉴赏家推崇的稀世珍宝,在 20 世纪前期价格都 达到了历史顶峰。如《陶雅》所云 :“欧美斐澳,恐后争先,一金之值,腾涌千百。茗瓯酒盏,叹 为不世之珍。尺瓶寸盂,视为无上之品。”

三、探求中国趣味:外国人对中国陶瓷的购藏 需求与研究目的

购买中国艺术品的海外收藏家、收藏机构、 古玩商为数不少,他们或通过商人转售或委托 代购的方式间接获取中国陶瓷,或来华直接参 与陶瓷交易,带回国后进行展览、收藏、研究。 在外来陶瓷收购者与鉴藏者中,以日本、英国、 美国藏家购买中国陶瓷数量较多、频次较高。 来自不同文化背景的藏家群体,对中国陶瓷的 购藏需求与目的也有所差异。

日本藏家的陶瓷鉴藏取向,最接近中国文 人士大夫的传统趣味。日本人热衷购藏样式素 雅、釉色温润的宋元时期龙泉窑青瓷,偏重搜 集造型精巧的茶器与花器。日本古董商茧山松 太郎于 1914 年从北京琉璃厂博韫斋经理杨伯衡 手中以 4000 银圆购得一件南宋龙泉窑梅子青 釉双耳鼎式炉,为此茧山特意将其店名由“会 仙堂”改为“龙泉堂”。[10]此外,龙泉窑褐斑青 釉瓷器(日语称作“飞青磁”)各类可作为插花 器的宋元时期龙泉窑青瓷瓶、尊、鬲式炉(民国 时期民间俗称“钢筋炉”),宋代建阳窑“油滴”纹黑釉瓷盏,明代的五彩瓷器(日语称之为“赤 绘”)、紫砂陶器等都受到日本藏家的偏爱。欧 美人喜爱的清代康熙、雍正、乾隆时期的颜色 釉瓷器与各式粉彩瓷器,最初被部分日本收藏 家认为釉色过于明艳、纹样太过繁缛,进入 20 世纪后渐渐获得认可。这与北宋至清代中国文 人“厚古薄今,贵素贱华”的陶瓷审美趣味接近。

英国购藏者比较重视以收藏促进本国对中 国古陶瓷的研究。1868 年来华担任英国驻华使 馆医师、京师同文馆医学教习的史蒂芬·卜士 礼(Stephen Bushell)是第一位系统研究中国陶 瓷的英国学者,他先后受聘于大英博物馆、维 多利亚与阿尔伯特博物馆,负责为两馆搜集中 国文物。他于 1904 年、1906 年出版了《中国艺 术》(Chinese Art)上下两册。是西方较早出版的 综合介绍中国艺术的英文著作,其中陶瓷艺术 占较大篇幅。他又于 1910 年翻译并出版了清代 人朱琰所著《陶说》,是继 19 世纪末法国汉学家 斯坦尼斯拉斯·儒莲(Stanislas Julien)1856 年 翻译《景德镇陶录》之后,又一部对西方陶瓷学 界产生巨大影响的中国瓷学名著。在卜士礼的 带动下,英国学界掀起了研究中国陶瓷的风潮。

20 世纪以后,英国学者更加深入地对中国 古陶瓷进行了考察与研究,加大了陶瓷文物搜 寻的范围与力度,引领了西方世界对中国陶瓷 的鉴藏方向。英国学者型藏家乔治·尤摩弗帕 勒斯(George Eumorfopoulos)、罗伯特·霍布森 (Robert Hobson)、玻西瓦尔·大维德(Percival David)等,在 20 世纪上半叶发表了为数不少的 陶瓷学专著、图录、论文,他们重视整理中国古 代文献,尝试梳理出一条比较完整的中国陶瓷 史发展脉络。通过对中国古人的陶瓷收藏趣味 的探寻与诠释,英国人逐渐了解到以往不为欧 洲人所熟悉的两汉、魏晋、唐、宋瓷器,甚至时 代更早的各类高古陶器,这类古陶瓷的历史地 位因学术研究的推进而大幅提升。1921 年,尤 摩弗帕勒斯发起成立“东方陶瓷学会”。时至今 日,该学术组织仍代表着西方研究中国陶瓷的 最高水准。英国人致力于追溯中国传统的陶瓷 艺术趣味,这一定程度上修正了西方人受明清 外销瓷影响而对中国陶瓷艺术产生的刻板印象 和狭隘认识。英国学者对中国陶瓷的研究,受 到国际收藏界的广泛认可。收藏过近 2400 件中 国陶瓷 [11]并创建了沃尔特斯艺术博物馆(The Walters Art Museum,位于今美国马里兰州巴尔 的摩市)的美国收藏家威廉·沃尔特斯(William Walters)和亨利·沃尔特斯(Henry Walters)父子, 为了提高其藏品图录《东方陶瓷艺术》(Oriental Ceramic Art)一书的学术价值,特邀请英国学者 卜士礼为该书做文字注释。[12]

相比其他国家,美国人购藏中国陶瓷的 数量更大。美国藏家约翰·摩根(John Morgan) 与 洛 克 菲 勒 家 族 的 小 约 翰· 洛 克 菲 勒(John Rockefeller Jr),是 当 时 中 国 瓷 器 收 藏 的 巨 擘。1912 年,小洛克菲勒为了购取摩根名下 约 4100 件明清官窑瓷器,恳请其父亲借出 巨款,斥资 200 万美元购得这批瓷器中的 大部分精品。[13]受到英法陶瓷学研究的影 响,美国购藏者的鉴藏取向逐渐转变,由爱 好明清官窑彩绘瓷和颜色釉瓷,转而重视宋 元名窑的单色釉瓷器,尤其对宋金元时期的钧窑瓷器最为痴迷。美国收藏家查尔斯·佛利尔 (Charles Freer)所创办的佛利尔艺术博物馆至 今收藏着 61 件钧瓷或仿钧瓷,包括花盆、碗、 洗、尊等多种器形。钧窑瓷器的天青釉、月白 釉温润典雅,窑变的紫红斑天蓝釉、玫瑰紫釉 绚烂夺目,深受美国收藏家青睐。1902 年,佛 利尔购得一件詹姆斯·惠斯勒(James Whistler) 的油画作品,画中描绘的法国特鲁维尔海滨的 海面和天空的色调,与其所藏钧窑花盆的天蓝 釉有异曲同工之妙。美国学者欧内斯特·芬内 罗萨(Ernest Fenellosa)是佛利尔的陶瓷鉴藏顾 问,他在著作《中国和日本艺术的时代》(Epochs of Chinese and Japanese Art)中提到宋瓷,认为 钧瓷“酱色的胎体上有不透明乳光釉,其中有 雅致的紫色和天青色……惠斯勒的水彩和油画 像宋瓷的釉色一样,特别体现了这种色彩层叠 技法的效果”,并且指出宋瓷釉色对宋画设色风 格的影响。[14]由此推测,欧美人对钧瓷的偏爱, 或许缘于他们对钧釉呈色效果的某种“亲切 感”。这可能与 19 世纪末至 20 世纪印象派风景 画的盛行有关。中国学者荆子久(号“钧斋”)在 《钧窑考证》(1935 年刊印)中结合钧瓷的数目 字铭文,推断中国古人欣赏钧瓷的方法是按数 字铭文顺序排布器物,通过旋转视线依次扫视、 观赏,实现仿佛天空阴晴变幻的视觉效果。他 还认为,钧窑是对传说中五代后周時期柴窑的 承续,古文献记载柴窑瓷器的“雨过天青”釉应 写作“雨过天晴”,同时阐发了中国文人对陶瓷 理想釉色的追求。这与佛利尔对钧釉的某些研 究结论相呼应。能够与佛利尔相提并论的美国 陶瓷藏家还有玛格丽特·富勒(Margaret Fuller) 与理查德·富勒(Richard Fuller)母子。在众多 的美国陶瓷藏家中,与中国社会接触最深,鉴 藏经历最丰富的,是常年旅华的加拿大籍美国 学者福开森,他多次在北京琉璃厂收购中国瓷 器,并与郭葆昌合作修订、再版了《校注项氏历 代名瓷图谱》(1908 年卜士礼在英国首次出版 该书)。针对《项氏历代名瓷图谱》的真伪问题, 保罗·伯希和(Paul Pelliot)、大维德等外国学 者曾与福开森展开过激烈的辩论,形成了不少 颇具价值的学术观点,增进了西方汉学界对中 国古代陶瓷史的认知。

此外,法国人魏武达(Veroudart)、瑞典人 奥斯伍尔德·喜龙仁(Osvald Siren)、瑞士人阿 尔弗雷德·鲍尔(Alfred Baur)、新西兰人路易·艾 黎(Rewi Alley)等,都是 20 世纪上半叶比较重 要的海外陶瓷收藏家。虽然这些收藏者的国籍、 职业、文化背景、学术出身相异,所持鉴赏偏好 不一,但他们对中国陶瓷的喜爱是趋同的,都 通过鉴藏带动研究。总体来看,外国人不约而 同地探索中国陶瓷鉴赏观的“中国视角”和“中 国趣味”,力图向中国传统的鉴藏观念靠拢。

20 世纪上半叶,中国陶瓷的鉴藏与交易逐 渐成为中外文化交流的一座桥梁。来自国外的 陶瓷审美偏好与研究成果,打破了成形于明代 中晚期的中国传统陶瓷鉴藏次第序列,改变了 中国人的陶瓷审美观,其影响延续至今。外国 人对中国陶瓷的认识也急剧变化,欧美人不仅 购买早已为西方社会喜闻乐见的明清景德镇窑 颜色釉瓷器和彩绘瓷器,还想方设法搜集不为西方人熟知的唐五代至宋元时期的瓷器,以及 秦汉、魏晋时期,甚至先秦时期陶器。通过鉴藏 与交易,源出书画品藻与金石考辨的中国传统 陶瓷鉴赏学脉,与西方科学思维互鉴互融,促 进了中国陶瓷学研究与公私陶瓷收藏体系的现 代化转型。

四、商业的力量:古玩经营者对中国陶瓷鉴藏 与交易的推进

20 世纪上半叶中国陶瓷的高价格所带来的 高利润,对古玩商人形成了巨大吸引力。古玩 商是主要的陶瓷文物艺术品营销者,在市场领 域为陶瓷的鉴藏与研究提供支持。早在清同治、 光绪时期,陈介祺、吴大澂、潘祖荫、王懿荣等 一众金石藏家就与古玩商人紧密合作。陈介祺 等收藏家在山东临淄、邹县(今邹城市)、滕州 广泛收购带有文字的出土陶器,又委托陕西古 董商苏亿年、苏兆年等人,在陕西、河南一带代 为搜购。光绪七年(1881 年),苏州知府吴云在 致潘祖荫的信中提道“簠斋(陈介祺)藏古陶至 五千种之多”,并且赞叹“物聚所好,愈积愈多。 地不爱宝,古陶固层出不穷”[15] 这一盛况,反 映出清中期乾嘉考据学余波下,流行于晚清士 大夫阶层的金石收藏风尚,这为 19 世纪末以后 中国陶瓷鉴藏与交易的繁盛积淀了肥沃的文化 土壤。

20 世纪初的工业化与全球化进程,使海内 外文物艺术品经营者之间形成了更加紧密的商 业互动关系,工商、邮政、运输、新闻、出版、 摄影、展览、拍卖等事业在近现代中国的进步 与发展,也为陶瓷鉴藏与交易提供了必要支持。 在此基础上,一条联动中国社会各地域、各阶 层的陶瓷“交易链”逐渐生成,其中乡村、城市、 口岸、国际四个“交易环节”发挥了枢纽作用。

(一)乡村环节

乡村是出土古陶瓷进入市场的起点。艺术品鉴藏与交易的繁荣,使城市艺术品市场中的 高价信息加速扩散到乡村社会,“掘宝牟利”的 意识逐渐在农民群体中强化。在农务劳作中, 一些农民开始留心搜寻和保存出土文物,以待 商贩下乡收购(清末民初专门在农村收购古董 且无店铺实体的商人被称作“铲地皮的”),或 主动送至附近城镇的古玩商处售卖。在此基础 上,出土陶瓷器由各地商人交易中转,向大城 市聚集,民国收藏家周肇祥在《琉璃厂杂记》中 就描述了各地古物汇集北京的盛景 :“高原古 冢,一旦发掘,奇品累累,奔集燕市。”

(二)城市环节

大多数传世古陶瓷与新造陶瓷存放于城市 的宫殿、官府、寺庙、富户宅邸等,近代中国战 乱频仍,各地政府无暇顾及文物资源的保护, 导致这些原为旧时皇产、官产、庙产、族产的陶 瓷文物流散市场。新制的陶瓷时玩与仿古器则 来源于陶瓷产业比较发达的城市,如民国时期 的景德镇、醴陵、龙泉、宜兴、钦州、邯郸、唐山、 淄博等地。

20 世纪上半叶中国陶瓷的繁荣,虽然开始 于外来购藏者旺盛需求的刺激,但是维持这一繁 荣的内在动力则源生于中国本土,依靠国内古玩 经营者的积极参与。陶瓷经营行业及经营者在 城市中相对集中,古玩店、陶瓷店(如专事釉上 彩定制的“红店”、销售各类陶瓷器成品的瓷庄)、 旧货店(如民国时期北京城区特有的“挂货铺”、 景德镇黄家洲地区销售低档瓷器的“洲店”)、礼 货店(销售作为礼物的工艺品)、当铺,以及无店 铺实体的古玩商户(近代北方古玩业行话称“开 包袱铺的”)、走街串巷的摊贩(北京称“打小鼓”, 上海称“抱筒子”)均是城市中主要的陶瓷经营 主体。此外,近现代工业、传媒业、交通业、运输 业、金融业、会展业等产业聚集于城市,都有力 支持着陶瓷交易与收藏活动的开展。

(三)口岸环节

大多数陶瓷器经过“城市环节”,成为国内 公私收藏的主要对象。其中更为珍稀的高端器 物脱颖而出,进入“口岸环节”后预备出口。北 京、天津、上海、广州是 20 世纪前期中国对外 开放程度高、陶瓷购藏者多、文物艺术品经营 业发达的 4 座口岸都市,城内存在不止一处古 玩业聚集区。如北京的琉璃厂、烟袋斜街兴隆 店、东四牌楼、新安市场、隆福寺、报国寺、法 华寺,天津的日租界“大罗天”游艺场、法租界 劝业场、红桥估衣街,上海的五马路(今广东 路)、江西路(今江西中路),广州的西湖路、文 德路等。在这些古玩业聚集区中,均密集分布 着众多销售陶瓷的古玩店铺与摊位。其中,有 专向外国人销售商品(包括陶瓷文物)的洋庄 (针对美国称花旗庄、针对欧洲称西洋庄、针对 日本称东洋庄),还有由外国人开办的专售中 国文物的古玩店,如拉脱维亚籍律师 E.A. 史德 匿(E. A. Strehlneek)利用其“上海江海关古玩 出口检查部职员”的职务便利,创办“史德匿古 玩行”,中国陶瓷是其经营的古玩中的重要组成 部分。

口岸城市的古玩业更能满足高端陶瓷的购 藏需求,经营方式更加丰富。根据销售场所的 不同,商家分别采取店面销售、摊位销售、上门 求售等营销手段 ;根据消费者身份的差异,商 家还提供诸如掌眼、导购、代购、寄售等有偿服 务。在口岸城市中,古玩经营者的营销能力普 遍较强,且自发形成了一些地方性的商業行会, 以“北京古玩商会”(1909 年成立)与“上海古 玩同业公会”(1946 年成立,负责管理江西中路 的“中国古玩市场”)为代表。北京古玩商会在 京内外古玩商聚集的旅店“兴隆店”后院设置 “串货场”,仅允许商会内部的“会员”进入,场 内日常实行一对一“袖内拉手”议价的交易模 式。当出现引起多家商户争购的商品时,则在 行会管理者的主持下,对该商品进行暗标拍卖 (行话称之为“封箱”)。一些珍稀古陶瓷经常成 为众所瞩目的拍品。“串货场”的设置本是为了垄断高端货源,但其能够筛选出高端器物推入 市场,起到了维护行业信誉和市场秩序的作用, 众多资深的古玩经营者在场内集中议价,也为 全国古玩市场提供了一个重要的“参考价格”。

民国时期,口岸城市的陶瓷销售方式更加 专业化,出现了专营陶瓷的店铺。北京的延清 堂、荣兴祥、延茂细瓷店主营明清官窑瓷器,清 华斋、德泰瓷庄、忆盛瓷庄主营仿古瓷器。这些 陶瓷店铺还会聘请专责陶瓷品鉴的鉴定师,俗 称“瓷器把式”。天津也有专事仿古瓷销售的同 泰祥瓷器店、仲盛公瓷庄。围绕这些机构还共 生着从事瓷器仿古、修补、镶嵌的一大批手工 艺人,如民国时期北京就有从事“后加彩”与“刻 瓷”工艺及其定制活动的工匠。

(四)国际环节

中国陶瓷进入海外市场后,价格往往远超 国内,跨国商人是国际陶瓷交易的主要推手。日 本“山中商会”是 20 世纪初国际上经营规模较大 的古董和工艺品销售机构,1917 年在北京设立 办事处,曾陆续在伦敦、纽约、波士顿、大阪、东 京、巴黎举办了 50 余次艺术品展销会与拍卖会, 其中包括至少 2 次中国陶瓷的专题展,[16]除以营 利为目的的陶瓷交易外,这一时期也有与外事 活动相关的瓷器定制。如 1947 年为祝贺英国王 室婚礼,景德镇制作了 175 件“国礼瓷”,王室 還特为这套国礼瓷拍摄了彩色 纪录片。接受这套瓷器的 伊丽莎白公主(即 2022 年故英国女王)致信 称 赞 :“ 这 些 瓷 器 质 量之高,恐怕只有中 国才能生产出来。”[17]

五、结语

不可否认,在 20 世纪前期猖獗的不正当 文物交易中,作为民族文化资源的中国陶瓷文物大量流散海外。立足中华文化立场我们 看到,在中国人争取主权独立、捍卫民族尊严 的艰苦岁月里,中外藏家、学者对中国陶瓷的 鉴藏与研究,以及正当的交易活动,在一定程 度上增进了文化的交流,提高了中国文化的 国际影响力,扩大了世界认知中国文明的窗 口,让中华文明更全面、更真实地展现于全世 界面前。

注释:

[1] 福开森 . 中国艺术讲演录 [M]. 张郁乎 , 译 . 北京 大学出版社 ,2015:107.

[2] 中国第二历史档案馆 . 中华民国史档案资料汇 编·第三辑·文化 [M]. 南京 : 凤凰出版社 ,1991:214.

[3] 常青 , 黄山 . 国宝流失百年祭 [M]. 杭州 : 浙江古 籍出版社 ,2022:304.

[4] 天津市档案馆 , 天津财经大学 . 中南银行档案史 料选编 [M]. 天津人民出版社 ,2013:632.

[5] 陈 重 远 . 琉 璃 厂 文 物 地 图 [M]. 北 京 出 版 社 , 2015:155.

[6] 罗振玉 . 罗振玉自述 [M]. 合肥 : 安徽文艺出版 社 ,2013:151.

[7] 张保卿 . 钜鹿故城的发现及相关研究 [J]. 华夏考 古 ,2016(3):141-147.

[8]〔清〕黄濬 . 花随人圣庵摭忆 [M]. 北京 : 中华书 局 ,2008:38.

[9] 晋 佩 章 . 钧 窑 史 话 [M]. 北 京 : 紫 禁 城 出 版 社 ,1987:62.

[10] 陈重远 . 收藏讲史话 [M]. 北京出版社 ,2015:64.

[11] 孔润华 . 东亚艺术与美国文化——厘析东亚艺术 在美国两百年的鉴藏之路 [M]. 段勇 , 译 . 上海书画 出版社 ,2014:13.

[12]W.T.WALTERS, S.W.BUSHELL.Oriental ceramic art[M].NewYork:D.Appleton and Company,1897:1.

[13] 刘越 . 收藏之眼——20 世纪海内外中国陶瓷收 藏大家 [M]. 上海书画出版社 ,2018:14.

[14] 王伊悠 . 美美与共——佛利尔与中国艺术的故事 [M]. 上海书画出版社 ,2019:15.

[15]〔清〕陈介祺 . 簠斋论陶 [M]. 北京 : 文物出版 社 ,2004:60-63.

[16] 陈文平 , 牛梦沉 . 山中定次郎与山中商会 [M]. 上 海书画出版社 ,2020:133-135.

[17] 段海群 . 画坛宿将·瓷苑先驱——彭友贤纪念集 画册续集 [M]. 杭州 : 中国美术学院出版社 ,2004:46.