交旅融合下赣粤运河物质文化遗产旅游开发

阳达

摘 要:赣粤运河是一条有着千年历史文化的黄金水道。自秦汉以来,国内逐渐形成了以大运河、长江、鄱阳湖、赣江和北江为南北纵向的水路交通要道,沿线的九江、南昌和赣州等也成为连接岭南、中原和京城的重要节点城市。古代来往客商、文人等行走于赣粤运河,留下了大量的历史文化遗产;近代以来,运河沿线也保留了众多的红色文化遗迹。由于文化景点关联不多、宣传力度不够,赣粤运河及沿线的物质文化遗产在国内外的影响不大。在国内航运及运河交通备受重视的背景下,大力保护和开发赣粤运河江西段的物质文化遗产,在助力乡村振兴、加快省际文旅产业发展、打造赣粤运河文化品牌、推动江西融入长江经济带等方面都有着重要意义。

关键词:赣粤运河;江西;物质文化遗产;旅游开发

中图分类号:F592.7 文献标志码:A 文章编号:1005-7544(2024)03-0073-08

赣粤运河是以江西的鄱阳湖、赣江和广东的浈水、北江等水道为基础,通过新开的人工运河,从而形成的一条沟通长江与珠江水系的水上交通大动脉。赣粤运河全长约1200公里,跨越赣粤两省27个市县,南昌、赣州、韶关、广州等沿线城市历史文化悠久,并且保留着丰富的历史遗迹和红色遗产。因而,提前保护和适度开发赣粤运河沿线的物质文化遗产,不仅可以推动两省旅游产业的合作与发展,还可以更好地融入粤港澳大湾区的经济文化建设。

一、赣粤运河江西段的规划及沿线物质文化遗产

赣粤运河在江西境内约为760公里,占河道总长的63%。赣粤两省都有丰富的物质文化遗产资源,特别是江西的历史和红色遗产特色鲜明。因而,赣粤运河的建设不仅可以很好地连贯国内水运体系,还能进一步推动省際旅游经济的高速发展。

(一)运河规划

随着国内航运和交通运输的发展,运河被纳入了国家规划。2013年,交通运输部编制《主要水系间运河沟通规划方案研究》,对赣粤运河的建设情况进行了明晰的规划。2020年,《内河航运发展纲要》提出,“打通南北向跨流域水运大通道,建设新大运河,统筹推进长江、珠江、淮河等主要水系间的京杭运河黄河以北段复航工程以及平陆运河等运河沟通工程,形成京杭运河、江淮干线、浙赣粤通道、汉湘桂通道纵向走廊”,其中浙赣粤通道就包括赣粤运河和赣浙运河。2021年,中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》,赣粤运河成为“四纵四横两网”国家水运交通网高等航道的重要组成部分。

江西省出台了许多相关政策,大力支持赣粤运河的建设。2020年,《关于推进交通强省建设的意见》明确提出,“振兴赣鄱千年黄金水道,建设世纪水运工程浙赣粤运河”,将赣粤运河的规划和发展提升到了一个新的高度。2021年,江西省人民政府批复实施《江西省内河航道与港口布局规划(2021-2050年)》,“到2035年,全面提升赣江航道等级,建成袁河、昌江、修河、乐安河、赣江东河、信江西大河、贡江、抚河、博阳河、锦河、渌水等高等级航道,推进浙赣粤通道建设,力争建成赣粤运河,基本形成‘两横一纵十支高等级航道网”。“提升赣江、信江通航能力,争取鄱阳湖水利枢纽前期工作实现质的突破、赣粤赣浙运河前期工作取得积极成效”,被写入2022年江西省《政府工作报告》。2023年,《江西省综合立体交通网规划》在优化综合立体交通发展格局、构建现代化综合立体交通网等方面,对赣粤运河建设作出更多的设想:“加快赣粤运河建设,打通江西省第二条水路出海通道,推动形成我国内河水运南北沟通新格局。做好浙赣运河重大问题研究和规划控制,适时启动建设,形成沟通信江水系与钱塘江水系的水运大通道,开辟东向出海新通道。”从这些规划可以看出,赣粤运河的建设是江西省未来重点打造的一个世纪工程,不仅着眼于构建国内航运的新格局,还放眼于创建海上丝绸之路沿线国家和地区的国际运输水运通道。

由上可知,江西省在赣粤运河的开通、建设等方面提前做了大量的工作。赣粤运河不仅在社会经济、航运运输等方面有着重要影响,在带动旅游文化、推动乡村振兴等方面也能发挥巨大的作用。因而,不论是国家还是省级层面,都在倡导交通与旅游等产业的融合。《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出,大力推进交通与相关产业融合发展,“充分发挥交通促进全域旅游发展的基础性作用,加快国家旅游风景道、旅游交通体系等规划建设,打造具有广泛影响力的自然风景线。强化交通网‘快进慢游功能,加强交通干线与重要旅游景区衔接。完善公路沿线、服务区、客运枢纽、邮轮游轮游艇码头等旅游服务设施功能,支持红色旅游、乡村旅游、度假休闲旅游、自驾游等相关交通基础设施建设”,从而形成交通带动旅游、旅游促进交通发展的良性循环。《关于推进交通强省建设的意见》指出,要不断深化交通与旅游资源融合发展,完善水上交通设施旅游服务功能,并鼓励运输企业发展旅游专线、观光游轮等“运游结合”模式,提升交通旅游服务品质。《江西省“十四五”综合交通运输体系发展规划》也强调提高交通出行服务品质,特别是要开发水上旅游。可见,交通设施的改善、服务质量的提升、出行方式的便捷以及水上旅游的兴起,已经成为丰富旅游样式、推动旅游高质量发展的重要因素。

(二)运河沿线物质文化遗产

江西省位于长江中下游,江河密布、水系发达,形成了以鄱阳湖、赣江、抚河、信江、饶河、修河等河道为主的水运路线。古代江西的茶叶、瓷器等大多是从这些水道运往各地,海外进贡、商品贸易或产品外销等也经常过境江西。商路的繁忙不仅带动了城镇的发展,还留下了许多历史遗迹。明清时期,河口镇、景德镇、樟树镇和吴城镇因水运交通便利而成为“四大名镇”,其中吴城镇、樟树镇的发展就与赣粤运河息息相关。樟树位于赣粤运河的中段,也是鄱阳湖—赣江水道的必经之路。吴城镇在赣江、鄱阳湖和修水交汇处,交通位置更为重要,“江右食货充盈,省会为最,次则如临郡之樟镇、南郡之吴镇,皆百货鲔集”[1]。吴城镇、南昌和樟树镇都位于赣粤运河沿线,水路交通畅达,既是商品的集散地,也是商旅的必经地、文人墨客的停靠地。因而,赣粤运河沿线城镇不仅建有各地的会馆、商号,还形成了望湖亭、白鹿洞书院、滕王阁、玉带桥等著名的文化景点,以及吴城遗址、洪州窑遗址等历史景观。可见,赣粤运河沿线城市蕴藏着丰富的历史文化遗产资源。

江西是一片红土地,赣粤运河路线上的九江、南昌、樟树、吉安、赣州等市县,分布着庐山会议旧址、八一南昌起义纪念塔、“八一”起义指挥部旧址、清江县苏维埃政府旧址、井冈山革命根据地、中共赣西南第一次党代会旧址、瑞金革命遗址、中央红军长征出发地旧址等景点,都有着辉煌灿烂的红色历史。此外,位于赣江之滨的红军渡、峡江会议、赣州市革命烈士纪念馆等革命遗迹以及红军多次东渡赣江的历史事件,包括近来规划新开挖的人工运河信丰县境内也有油山游击队交通站、新屋里毛泽东旧居等省级文物保护单位,都是赣粵运河红色文化的组成部分。尤其是近几年来江西很多市县围绕当地红色文化打造了新的景点,如南昌在赣江沿岸新建了“南昌舰”主题公园、建军雕塑广场、牛行车站与南昌起义展示馆等红色景观群,既体现了革命文化在新时代下的继承与发展,也很好地融入了以赣江为主体的运河旅游路线。

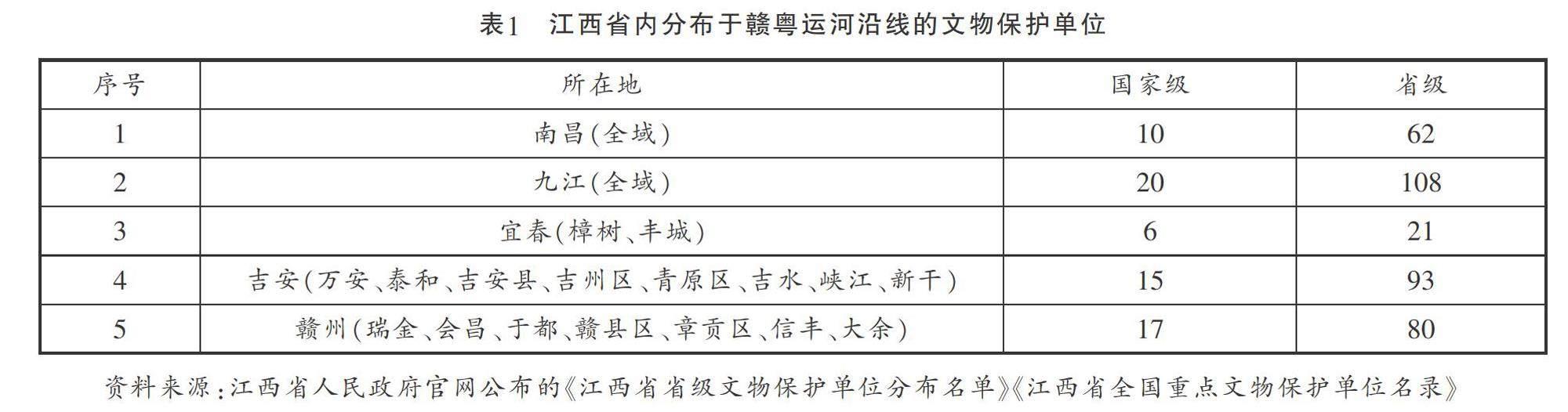

笔者初步统计了八批全国重点文物保护单位和江西省六批省级文物保护单位,其中分布于赣粤运河沿线的分别为68处和364处。具体如表1所示。

这些重点文物保护单位大多可以通过鄱阳湖、赣江等水路有机整合起来,如果加上信江、抚河等沿线的历史遗迹,古建筑、近现代遗址等类别的数量就更多,能够形成一个范围更大的运河文化遗产保护和开发圈。赣粤运河沿线的修水、南昌、樟树、瑞金、于都等都是颇有文化特色的城市,而且在国内外具有较高的知名度。因而,整合赣粤运河沿线的历史和红色文化资源,也更易于打造运河水上旅游的品牌。

江西历史文化遗产数量众多、特色突出,特别是随着旅游文化成为社会经济增长的新态势,在传统运河与现代交通融合的背景下,“发展乘船游览事业仍有相当的前景”[2]。赣粤运河的开通不仅可以有效地沟通全国航运路线,还可以更好地把运河沿线的历史文化遗存联系起来,从而形成一条既有历史底蕴、又能体现红色底色和文化教育特色的水路旅游精品路线。

二、赣粤运河江西段物质文化遗产旅游开发存在的问题

自20世纪50年代以来,江西和广东及相关部门对赣粤运河开通的可行性进行了多次论证,但一直到近几年才真正进入实施阶段,充分说明了赣粤运河的开通面临着诸多难题。开通运河不仅需要解决水文地理、生态环境等技术方面的问题,还要面临里程长、造价高、耗时多等现实因素,这必然会对赣粤运河物质文化遗产的开发造成一定的影响。此外,就江西的运河文化、社会影响和文旅推广等具体情况而言,目前运河的开发也存在着一些问题。

首先,赣粤运河的社会影响力不大。自秦汉以来,赣粤运河发挥着交通运输和商贸往来的功能。在隋唐运河开通后,赣粤运河在南北交通中的作用更为明显,“运河-长江-赣江-大庾岭-广州,这条被称为‘京广大水道的流通路线成为全国漕运和南北货物对流的运输线”[3]。可见,赣粤运河是京杭大运河南延的又一条主要水道,同时也是连接广州通往海外的重要通道。明清时期实现海禁政策,“一口通商”使得广州成为中外商贸的世界港口,而从广州进出口的货物大多沿着赣粤运河进入鄱阳湖、长江和大运河北上。因而,赣粤运河成为海上丝绸之路向内陆延伸的纽带。可以说,赣粤运河也是古代丝绸之路发展史上的有机组成部分。大运河以及丝绸之路在国内外都已产生巨大的影响,而且在科学研究、社会效益和经济价值等方面都取得了很好的成效。相对而言,赣粤运河知名度较弱,这明显与其应有的历史地位不符,导致社会关注度较低。所以,不论是运河物质遗产保护和利用,还是运河建设和文化运营等方面,江西在相关领域都缺少相应的发言权。在大运河广受重视以及平陆运河等已开工建设的背景下,如果不提升赣粤运河的影响力,就难以形成广泛的认可度,更无法重获昔日“黄金水道”的美誉。江西段是赣粤运河的“重头戏”,当前需要扩大赣粤运河在国内外的影响,才能使沿线的物质文化遗产受到更多的关注。只有讲好驿路故事、传播江西声音,才能让江西的运河文化走向世界。

其次,江西千年运河的文化品牌不响。江西历史文化悠久,稻作文化、陶瓷文化、书院文化、戏曲文化和中医药文化等构成了极具特色的地域文化。实际上,驿路文化也是其中的重要组成部分。从秦汉时期到现代社会,鄱阳湖、赣江、信江等河道始终发挥着水路运输的作用。特别是近些年来,各地在河道治理、航道提级和信息管理等方面进行了许多的规划,预计今后内河航运将会是水路交通发展的重要方向。从江西的角度而言,赣粤运河的历史地位、社会影响和地域特色等并不亚于前述几类本土文化。但是,千年驿路文化并没有被纳入重点建设项目,没有引起各界的高度重视。特别是在“一带一路”的大环境下,江西运河不仅具有深厚的文化内蕴,自古肩负着中西文化交流与沟通的功能,在当代港口建设和内河、海运衔接上,势必还会发挥更加重要的作用。古代江西地理位置优越,来往闽浙、岭南和蜀中等其他地区驿路较多,故而除了赣粤运河沿线城市的历史遗迹,还留有梅关古道、徽饶古道、茶盐古道、广丰古道等许多古驿路遗址,这些道路都是古代江西与周边地区商业往来的见证,但很少引起大众的关注。此外,“万里茶道”也是江西千年运河文化的重要组成部分。“万里茶道”是继丝绸之路后又一条国际性的大通道,在江西境内的水路是沿信江到鄱阳湖再入长江,经过湖北、山西和内蒙古等地到蒙古、俄罗斯以及其他欧亚地区。《关于加快文化强省建设的实施意见》提出,“推进万里茶道(江西段)等申报世界文化遗产”,但未提及赣粤运河及其他驿路遗址,在政策层面上支持力度还不够大。同时,作为京杭大运河的南延段、海上丝绸之路的内陆带以及“万里茶道”的重点区域,也并未形成一个特色鲜明的运河文化品牌,这应该是当下江西驿路文化发展亟待解决的问题。

再次,运河沿线的景观关联程度不强。赣粤运河沿线分布着很多古色、绿色和红色文化遗产,但并未形成文旅发展的合力。一方面,赣粤两省运河沿线的文化景观没有很好地衔接,如梅岭古道的江西段和广东段都属于全国重点文物保护单位,但是两省之间有关运河和古道的旅游合作并不多。如果不打破文旅发展的壁垒,赣粤运河的物质文化遗产就难以实现省际之间的互动,社会经济效益也就很难达到预期效果。同样,赣浙运河或其他水道的文旅活动,也存在着跨省发展不顺的问题,因而需要各省之间相互协作。另一方面,江西省内的旅游资源没有很好地串联。赣粤运河是一条纵向的水运航道,沿线城市拥有书院文化、八一文化、中医药文化等极富代表性的地域文化。但不论是红色和古色的融合,还是市区之间景点之间的协同发展,都难以构成一个连贯、畅通的城市旅游体系。所以,省际之间的旅游资源很难共享,市县之间也难以实现共通,全域旅游就很难落到实处。特别是赣粤运河开通之后,如果不能通过运河串连省际和省内的主要景点,构建起“‘点到‘线到‘面再到‘圈的立体交通网络体系”[4],那么运河旅游的特色和价值就会大打折扣。因而,打造运河沿岸的景观,景区之间相互协作发展,从而形成一条富有历史文化和红色教育特色的运河旅游路线,需要有关部门对赣粤运河的旅游保护和开发进行提前规划。

最后,水上旅游宣传力度不够。江西地处内陆,但通过赣粤运河架起京城经大运河到岭南、海外的通道,不仅方便了外使进贡,也促进了中外文化交流和外贸交易,因而有“黄金水道”的美誉。目前广东、福建和湖北等省大力对驿路进行保护、开发和宣传,不仅成立了驿路沿线的城市联盟,还举办各种大型的国际学术会议,也与研究机构和高校建立了相应的研究院。因而,其在海上丝绸之路、“万里茶道”的驿路文化建设与宣传方面已经取得了很好的成效。相对而言,在学术研究和社会实践方面,江西对驿路的重视程度和宣传力度明显不足。江西不仅参与或组织高端运河学术活动较少,全民性的驿道活动也不多,特别是水上旅游也只停留在某些有名的景点或某一段河道,没有形成一条全域性的水上旅游线路。江西驿路特色明显,如宋元以后江西的瓷器就通过运河及相关水路销往各地、走向世界,“宋元时期,江西瓷器产品外销的途径主要是水路航运,次为水陆路兼程。其中一条由昌江流经赣江,再由鄱阳湖入长江,经明州(宁波)、泉州等大港出海,外销日本、南洋群岛和阿拉伯一带……再一路是由赣州贡江启运,经短途陆路入浈水至广州出海”[5],这两条路线都与赣粤运河有关,也可算是古代江西文化“走出去”最重要的例证,还可以对外销路线和文旅产品进行创造性转化,使其在国际上产生一定的影响。此外,王勃、苏轼、汤显祖、林则徐等文化名人都曾行走于赣粤运河,留下了大量的文学作品。因而,赣粤运河可以打造集教育、旅游和观光等为一体的精品旅游路线,同时也可以把分散的景点联系起来。但是,这些水上旅游的亮点都没有体现出来,而且结合水路宣传城市旅游的范例也不多,甚至很多人都不知道江西省内这些曾经繁忙辉煌的水路。所以,水上旅游、驿路的开发与保护也就难以产生广泛的社会影响。

赣粤运河及江西境内的其他水路在历史上发挥了非常重要的作用,但当下对沿线物质文化遗产的开发还存在不少挑战。因而,运河文化要形成规模和品牌,就要对原有的历史文化进行创新和发展,提升江西运河的影响力,才能更好地进行旅游开发,从而打造出一条既有历史内涵又有红色印记的运河精品路线。

三、赣粤运河江西段物质文化遗产旅游开发的措施

赣粤运河沿线城市的文化遗产数量多、范围广,而且历史悠久,尤其是红色特征非常鲜明。运河作为一种“活态遗产”[6],不仅是历史文化的见证,而且在现代交通运输、乡村休闲旅游等方面仍然能够发挥重要作用。因而,赣粤运河的开通,既可以更好地衔接赣粤两省的文化旅游景点,也能使两省沿线城市的物质文化遗产形成互动,从而达到绝佳的旅游效果。

首先,加强制度管理,做好合理规划。赣粤运河建设处于准备阶段,许多文化遗产应以保护性开发为主。一方面,如果在赣州和韶关两地的交界处开挖人工运河以连接赣江和浈水,梅关和古驿道等遗迹属于全国重点文物保护单位,那么类似的历史景观需要提前做好保护;另一方面,赣粤运河建成之后,赣江—鄱阳湖沿线城市的景点就可以通过水上交通进行串联,有必要对旅游线路重新进行规划。基于此,政府相关部门应该制定运河保护和旅游开发的相关政策。制度层面,遵循国家文物保护相关法规,贯彻“合理利用、加强管理”的方针,沿线各地应出台运河管理办法,分层级、区域进行管理,系统地保护沿线历史文物。文物保护层面,划定运河沿线物质文化遗产保护和开发范围,并在保护国家级和省级重点文物的基础上,进一步圈定市县级具有代表性的历史遗迹,对未入选而具有很高价值的文物也要加以保护或者修缮,并对沿线重要的濒危文物进行抢救性保护。旅游规划层面,应当把赣粤运河作为旅游经济发展的一个重点,围绕运河设计不同的旅游路线,并打造具有特色的运河城市、历史古镇和特色街道。此外,可通航的运河和需要扩建的河道,也应并入航运管理。只有对运河沿线文化遗产进行有效的保护,并将运河旅游纳入各地的文旅规划,才能更好地发挥运河在经济、文化和交通等方面的作用。

其次,完善水上交通设施,推进“交”“游”融合。现代交通是旅游快速发展的先决条件,通畅发达的交通不仅能使乡村游旅、特色旅游等“活”起来,而且可以更好地带动各地的文化产业和经济发展。目前赣粤运河段已经形成小范围的水上旅游路线,如九江的“浔阳江号”、南昌的“滕王阁游轮”等。但是,这些游轮只是提供区域性的游览观光服务,且游轮数量不多,市县之间并未形成一条完整的水上旅游交通路线。因而,需要加快赣粤运河沿线的港口或码头等基础设施建设,加大河道清理力度,提升水上交通信息化管理水平和服务质量,积极发展内河游轮模式,形成集观光旅游、商务会议和餐饮娱乐等为一体的水上旅游线路。同时,还要推进沿江风景带水上公交巴士的建设,更好地打造运河两岸的文化景观。此外,积极探索水路+公路、水路+铁路等多样化的旅游方式。如在南昌到鄱阳湖南矶湿地自然保护区的省道基础上,继续建设环鄱阳湖旅游公路,形成骑行、自驾与游轮等混合的旅游模式。另外,滬昆高铁、京港高铁、昌赣客运等多条铁路贯穿江西境内,便利的出行方式带来了大量的旅客,需做好火车站与水上码头的公交专线对接。水上交通不仅可以推进旅游产业的发展,而且游轮及相关的文旅活动也会成为旅游路线的一大特色。

再次,重视区域旅游产业,实现地区协同发展。因为水运成本低、运量大,相比陆运也更为绿色环保,所以,随着社会经济和商品物流的高速发展,水上运输成为一种重要的货运方式,各地也利用河道或新挖运河以连接国内水系或打通出海口,如安徽的江淮运河、广西的平陆运河等。2022年,京杭大运河实现了百年来首次全线通水,这条曾经最为繁忙的水道又将发挥新的运输功能,也会更好地带动国内水路航运的飞速发展。就江西省而言,除了赣粤运河,江西还在着力打造湘赣运河和浙赣运河等省际水路干线。广东、浙江和湖南都是经济发达的省份,如果三条运河能够很好地贯通,那么既可以形成一个区域性的南方运河文化圈,对于江西的产业升级转型以及拉动经济增长等方面也会产生极为重要的作用。粤浙湘三省的红色遗迹和历史文化十分丰富,运河的开通必然会激发赣、粤、浙、湘四省旅游市场的巨大潜力。所以,应借助运河的水上交通功能,积极探索省际之间的精品旅游路线,实现邻省之间旅游效益的最大化。在省际航道的基础上,开拓国内航道的游轮市场,能够更好地构建各省旅游产业新格局。有研究者初步估算赣粤运河潜在的旅游收益,“粤赣运河催生的运河旅游以自然遗产、生态旅游的人数将持续增多,将为粤北及江西省增加旅游人次约500万人次/年,增加旅游收入约50亿元/年”[7]。此外,省内也要强化沿线城市之间的旅游互动,充分论证袁河、昌江、信江、抚河等河流作为旅游航道的可行性。加强省际与省内运河的贯通,在服务革命老区经济建设、促进城市交流、推动旅游产业融合等方面都有着重要影响。

最后,提升本土优势,扩大运河影响。2014年,中国大运河项目成功入选《世界文化遗产名录》。此后,丝绸之路、万里茶道等古道都已成功申遗,国际影响力日益扩大。赣粤运河是京杭大运河南延的重要通道,也是古代国内航运和海外贸易的黄金水道,其中赣江、信江等水道依然发挥着古运河的内河航运作用。根据《江西省综合立体交通网规划》《江西省内河航道与港口布局规划》等交通规划,到2035年,江西将基本形成“一纵两横十支”的高等级航道网,其中“一纵”是指赣江及赣粤运河,“两横”则是长江江西段、信江及浙赣运河。赣江及赣粤运河沿岸的物质文化遗产前文已述及,信江及浙赣运河沿线也分布了大量的红色和历史遗迹,如鹅湖书院、上饶集中营旧址、河口商铺会馆、石塘整编旧址群等国家级和省级重点文物保护单位。江西是红色文化圣地,南昌、井冈山、瑞金等是运河沿线城市,需要打造运河与红色结合的旅游文化品牌,形成“运河+红色”的特色。此外,白鹿洞书院、滕王阁、梅关和古驿道等位于赣粤运河沿线城市,因而又可以形成千年运河与千年书院、名楼、驿道等具有江西特色的文化标志。同时,充分利用运河及其相关遗迹,积极申报国家级和世界级的文化遗产。通过历史文化提升文旅内涵,“以文塑旅、以旅彰文”,推动文化、旅游和交通等领域的深度融合和创新。不论是赣粤运河还是浙赣运河,只有将江西最具有代表性的文化符号融入运河旅游规划,创建本土特色品牌,才能产生广泛的社会影响力。

总的来说,赣粤运河经过千年的历史积淀,造就了沿线众多的文化景观,并与红色革命遗迹组成了丰富的物质文化遗产。因而,赣粤运河的开通及沿线旅游的开发,在助力乡村振兴、加快省际文旅产业发展、打造赣粤运河文化品牌、推动江西融入长江经济带等方面都有着重要意义。

参考文献:

[1]陈鼒修,吴彬纂.(同治)德化县志:卷十四[M].清同治十一年刻本,1872.

[2]胡迎建.赣鄱水运文化史[M].北京:中国书籍出版社,2019.

[3]张小谷,高平.鄱阳湖地区古城镇的历史变迁[M].南昌:江西人民出版社,2011.

[4]黄细嘉.省级边界地区旅游开发障碍因素及其促进策略——以江西与周边省份为例[J].南昌大学学报,2016,(6).

[5]余家栋.江西陶瓷史[M].郑州:河南大学出版社,1997.

[6]单霁翔.“活态遗产”:大运河保护创新论[J].中国名城,2008,(2).

[7]高嵩,焦芳芳.赣粤运河建设的必要性和可行性[J].中国水运,2020,(3).

Tourism Development of the Material Cultural Heritage Around the Jiangxi-Guangdong Canal Under the Integration of Transportation and Tourism

——Take the Jiangxi Section as an Example

Yang Da

Abstract: The Jiangxi-Guangdong Canal is a golden waterway with a thousand year of cultural history. Since the Qin and Han Dynasties, China has gradually formed waterway transportation arteries with the Grand Canal, Yangtze River, Poyang Lake, Ganjiang River, and Beijiang River as the north-south longitudinal route. Along the routes, Jiujiang, Nanchang, and Ganzhou have also become important node cities connecting Guangzhou, Central Plains, and the capital. In ancient times, merchants and literati traveled alone the Jiangxi-Guangdong Canal, leaving behind a lot of historical and cultural heritage. Since modern times, numerous red cultural relics have also been preserved along the canal. However, due to the lack of connection between the cultural attractions and the lack of publicity, the material cultural heritage around the Jiangxi-Guangdong Canal has little influence domestically and internationally. Against the backdrop of high attention paid to domestic shipping and canal transportation, vigorously protecting and developing the material cultural heritage of the Jiangxi section of the Jiangxi-Guangdong Canal plays an important role in assisting rural revitalization, accelerating the development of inter-provincial cultural and tourism industries, building the cultural brand of the Jiangxi-Guangdong Canal, and promoting Jiangxi's integration into the Yangtze River Economic Belt.

Key words: The Jiangxi-Guangdong Cana; Jiangxi; Material cultural heritage; Tourism development

責任编辑:严玉婷