玻璃生产场地土壤中砷的污染特征及其概率风险评估

杨丹华,贾晓洋,李文波,梁 竞,夏天翔*,吴志远

1.北京市生态环境保护科学研究院,污染场地风险模拟与修复北京市重点实验室,北京 100037

2.国家城市环境污染控制工程技术研究中心,北京 100037

3.北京建工环境修复股份有限公司,北京 100020

快速的工业化和城镇化导致大量工业企业涉及土壤污染问题,工业生产过程中污染物的排放和泄漏对土壤污染有着不可忽视的作用.生态环境部2014年公布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,全国土壤的总超标率为16.1%,工矿业、农业等人为活动是造成土壤污染或超标的主要原因之一.

砷(As)是环境中常见的有毒元素,既是致癌物,也是诱变剂,在环境中主要通过摄入途径,其次是呼吸、皮肤接触等途径对人体产生健康危害[1].As 可以通过半导体工业、采矿和冶炼、工业过程、煤炭燃烧以及木材防腐剂等人为途径进入环境[2-3],采矿和冶炼含砷矿物一直被认为是环境中As 污染的重要来源,相关场地土壤中As 含量可高达11 457.5 mg/kg[4].

玻璃生产过程中使用大量的砷氧化物作为配合料,配合料一般由原材料以及澄清剂、着色剂、脱色剂、乳浊剂等辅助材料组成,但是对玻璃生产场地As 污染的关注度十分有限.As2O3是一类常见的精炼剂,在1 200 ℃的情况下,As(Ⅲ)和As(Ⅴ)之间的转变可以释放玻璃混合物中的氧气,起到消除气泡的作用[5],As2O3也用作澄清剂,用于生产出更透明的玻璃,同时利于玻璃在使用着色剂的情况下呈现出其他颜色[6].此外,窑炉加热使用的燃料主要来自煤气发生炉产生的热、粗煤气经净化和降温形成的冷煤气,这个过程也会造成As 的排放[7].20 世纪国外有一些关于玻璃厂工人职业As 暴露情况下糖尿病及心血管疾病风险升高的报道[8].Formenton 等[9]收集了以玻璃生产闻名的穆拉诺岛(意大利威尼斯)2013-2017 年的3 077 个PM10样本,在欧洲禁止As 使用的化学品注册、评估、授权和限制法规(REACH 法规)颁布前监测到了平均383 ng/m3的高As 浓度,而威尼斯的其他地点As 浓度符合欧盟目标值,且极坐标分析结果表明穆拉诺岛是As 污染的主要来源.也有研究报道了大气环境中的PM2.5及PM1中的As 含量较高,其来源为附近的玻璃制造排放[10-11],极少数文献考虑了水生环境和沉积物[12-13],少见关于玻璃生产场地土壤As 污染相关的报道.中国是全球最大的平板玻璃出口国,2019 年中国平板玻璃出口贸易额约6.5 亿美元,1995-2015 年间,中国的玻璃生产线数量增加了6 倍多,目前已达到235 家工厂[14].国家统计局数据显示,近年来我国平板玻璃产量呈波动增长走势,2021 年全国规模以上平板玻璃产量10.17 亿重量箱,较2020 年增加6.8%[15].随着我国土壤污染防治工作的不断深入,开展玻璃生产场地土壤As的污染特征及来源分析,并评估对人体健康的风险十分必要.

我国现有的场地健康风险评估主要依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019),该导则对所有参数提供了推荐取值,在计算时输入参数的推荐值(单点值),这种传统的风险评价方法(deterministic risk assessment,DRA)未考虑参数的不确定性,往往会高估或低估健康风险水平.概率风险评估(probabilistic risk assessment,PRA)中的输入参数为概率分布形式,通过蒙特卡洛等模拟方法从参数的概率分布中随机取样,经过一定次数的模拟后输出概率分布形式的计算结果.与DRA 相比,PRA 充分考虑了参数的不确定性,在实际场地风险评估中可以减少风险偏差,同时能够通过敏感性分析确定参数不确定性对风险的影响程度,为后续场地调查和风险管理提供指导.姜林等[16]采用概率风险评估方法研究了15 个人体暴露参数和土壤中污染物浓度不确定性对苯、苯并[a]芘健康风险评价结果的影响,结果表明,对于表层和深层土壤,苯、苯并[a]芘各暴露途径及总暴露途径PRA 95%分位值均小于相应确定性风险评价的风险值,污染物总浓度及部分人体暴露参数对总风险的不确定性贡献较大.杨湜烟等[17]提出,概率风险的加入为土壤重金属污染健康风险评估带来了全新视角.

As 在环境中的实际健康风险主要取决于通过经口摄入进入体循环并对人体健康产生危害的部分,即生物有效性(bioavailability)[18].污染物的生物有效性一般通过动物体内实验获得,但体内测试周期长、成本高且可能面临伦理学问题,因此常用体外生物可给性(bioaccessibility)代替.李慧等[19]调研了华南某生态观光园农用地表层土壤中As、Cd、Cr、Cu、Pb、Ni、Zn、Hg 的复合污染情况及其非致癌健康风险,结果表明,基于重金属生物可给性的儿童非致癌健康风险值(0.70~75.00)是基于重金属总量的儿童非致癌健康风险值(1.72~116.10)的0.38~0.92 倍,由此可见,生物可给性对健康风险评估结果具有重要影响.

除生物可给性参数外,人体暴露参数取值同样对风险评估结果影响明显,暴露参数的准确性直接决定了环境健康风险评估结果的准确性[20].然而,目前国内相关研究中大多直接引用美国环境保护局暴露因子手册中的数据,与我国人群的暴露特征存在差异,可能会造成风险评估结果的误差[21].我国进行了一系列中国人群环境暴露行为模式的研究工作,并于2013 年12 月发布了《中国人群暴露参数手册(成人卷)》暴露参数结果[22],之后于2016 年8 月发布了《中国人群暴露参数手册(儿童卷:0~5 岁)》[23],本土人群暴露参数的使用将有利于推动基于我国人群实际暴露特征的风险评估.

本研究以曾从事50 余年生产活动的某平板玻璃生产厂为研究对象,探究实际玻璃工业场地土壤中As 的污染情况及来源,并进一步基于As 的污染浓度、生物可给性以及本土化暴露参数的分布对该场地进行了健康风险评估,以期为平板玻璃生产场地的风险管控和修复及相关的环境管理提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 土壤样品采集与处理

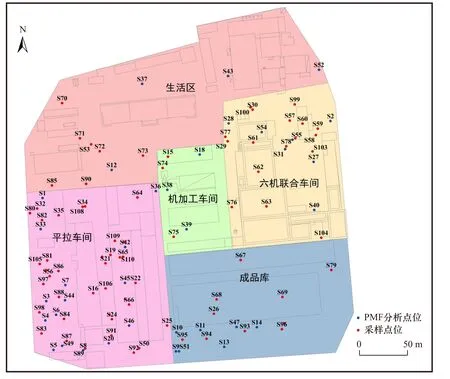

研究区域位于中国北方某平板玻璃生产厂,面积为72 434.52 m2,生产前为民用地,部分为农田,20 世纪60 年代开始相关玻璃生产工作,逐渐发展建成80 万重量箱的六机垂直引上玻璃生产线,停产后用作仓库.结合污染识别和现场筛查结果,采用系统布点法及判断布点法分批布设110 个采样点(见图1),依据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)[24]以0.5~2 m 间隔采集埋深0~15 m内不同深度的土壤样品493 件.在室温条件下避光风干,除去石块、枝棒等异物,研磨过1 mm 筛,在4 ℃下保存待测.

图1 平板玻璃厂As 采样点空间分布Fig.1 Layout of sampling points in a flat glass plant

依照US EPA 6010C 方法,土壤中的重金属使用电感耦合等离子体发射光谱仪(720 ICP-OES,安捷伦,美国)进行分析测试[25];土壤pH 使用pH 分析仪检测;土壤粒径的测定参照《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》(LY/T 1225-1999)[26];土壤阳离子交换量(CEC)的测定参照《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》(HJ 889-2017)[27];土壤有机质(OM)含量的测定参照《土壤检测 第6 部分:土壤有机质的测定》(NY/T 1121.6-2006)[28];电导率(EC)的测定参照《土壤 电导率的测定 电极法》(HJ 802-2016)[29];土壤中游离氧化铁铝含量使用紫外可见分光光度计(UV756,上海佑科仪器仪表有限公司)测定.

1.2 正定矩阵因子分析(PMF)

正定矩阵因子分析(PMF)是在20 世纪90 年代初由Paatero 和Tapper 提出的一种因子分解方法,相比主成分分析(PCA)可以依据所组成的数据集合进行分类并计算源的贡献率[30].在运行PMF 前为确保稳定可靠的结果,对数据进行了初步的检查和处理:①为提高PMF 结果的准确度,结合潜在污染及现场情况补充检测了37 个点位(见图1),215 件样品中铬、铜、镉、铅、汞、镍的含量;②工业污染场地各点位不同深度的土样具有异质性,选取各点位每种污染物的最大浓度代表该点位的污染情况.最终依据EPA PMF 5.0 对分析数据的要求对37 件点位样品进行分析.

使用EPA PMF 5.0 对研究区域重金属进行源解析,基本公式如下:

式中,xij为第i个样品第j个污染物含量,gik为第i个样品在第k个源中的贡献,fkj为第j个污染物在k个源中的贡献,eij为第i件样品第j种污染物的残差矩阵,Q为目标函数,uij为第i件样品第j种污染物的不确定度.

当污染物含量小于或等于检出限(MDL)时,不确定度为

当污染物含量大于检出限(MDL)时,不确定度为

式中,σ为相对标准偏差,C为污染物的浓度,MDL为方法的检出限.

1.3 As 的生物可给性的体外测试方法

参考调查监测结果,选择13 件土壤样品用于As的生物可给性测试,采用《建设用地土壤污染状况调查与风险评估技术导则》(DB11/T 656-2019)[31]的方法测试As 的生物可给性.

样品提取:将风干并剔除杂质的土壤样品充分研磨后过100 目(0.15 mm)筛,称取1.000 g 土壤样品于125 mL 广口高密度聚乙烯瓶中,并记录所称量的土壤样品质量.量取100.0 mL 0.4 mol/L 的甘氨酸萃取液(pH=1.0)于125 mL 广口高密度聚乙烯瓶中,拧紧瓶盖,摇动混匀.将广口高密度聚乙烯瓶置于水浴加热装置内,在37 ℃下以(30±2) r/min 的转速翻转振荡2 h,期间可通过滴加HCl 溶液保持萃取液pH为1.0.2 h 后取出广口高密度聚乙烯瓶,静置至反应液内的固体全部沉降.用一次性注射器从样品瓶中抽取40 mL 的上清液,经0.45 μm 醋酸纤维素滤膜过滤,加入体积为1%的浓硝酸,在4 ℃下保存待测.

样品测试:采用原子荧光光度计法测定萃取液中As 的浓度,测试设备为原子荧光光度计(AFS-8510,北京海光仪器有限公司).测试条件:负高压280 V,灯电流50 mA,原子化器预热温度200 ℃,载气流量400 mL/min,屏蔽气流量960 mL/min.

测试样品中As 的生物可给性因子计算公式如下:

式中:IVBA 为目标污染物的生物可给性;Cext为目标污染物在萃取液中的浓度,mg/L;Vext为萃取液体积,L;Cconc为测试过程中土壤样品中目标污染物的浓度,mg/kg;Smass为测试土壤中土壤样品的质量,kg.

1.4 As 的健康风险评估

结合As 的总量浓度、生物可给性以及中国本土化人群暴露参数的不确定性,输入以上参数的分布概率模型,使用蒙特卡洛模型经过10 000 次抽样模拟计算人体暴露于As 的风险分布情况,主要通过经口摄入、皮肤接触以及吸入土壤颗粒物途径.假设研究区域未来用地情景为居住用地,相关计算公式如下:

暴露量:

风险控制值:

敏感性参数:

式中:OISER 为经口摄入土壤暴露量,mg/(kg·d);DCSER 为皮肤接触途径的土壤暴露量,mg/(kg·d);PISER 为吸入土壤颗粒物的土壤暴露量,mg/(kg·d);ED 为暴露期,a;EF 为暴露频率,d/a;BW 为体质量,kg;ABSo为经口摄入吸收效率因子;AT 为危害效应平均时间,d;SAE 为暴露皮肤表面积,cm2;SSAR 为皮肤表面土壤黏附系数,mg/cm2;ABSd为皮肤接触吸收效率因子,无量纲;Cair为空气中可吸入颗粒物含量,mg/m3;DAIR 为每日空气呼吸量,m3/d;PIAF 为吸入土壤颗粒物在体内滞留比例;fspi 为室内空气中来自土壤的颗粒物所占比例;fspo 为室外空气中来自土壤的颗粒物所占比例;EFI 为室内暴露频率,d/a;EFO为室外暴露频率,d/a;SF 为对应途径致癌斜率因子,[mg/(kg·d)]-1;RfD 为对应途径参考剂量,mg/(kg·d);SAF 为暴露于土壤的参考计量分配系数;C为土壤中污染物浓度,mg/kg;下标c 代表儿童,a 代表成人,ca与nc 代表致癌与非致癌.CR 与HQ 为致癌风险与非致癌危害商;下标ois 及o、dcs 及d、pis 及i 分别代表经口暴露、皮肤接触、吸入土壤颗粒物途径;RCVSn与HCVSn为基于致癌风险与非致癌风险的土壤风险控制值,mg/kg;ACR 为可接受致癌风险;AHQ 为可接受危害商;SR 为模型参数敏感性比例;P1、P2为模型参数P前后变化值;X1、X2为对应P1、P2计算得到的致癌风险或危害商.参数取值参考《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)推荐值及表1.

表1 本土暴露参数概率分布取值Table 1 The probability distributions of native exposure parameters

2 结果与讨论

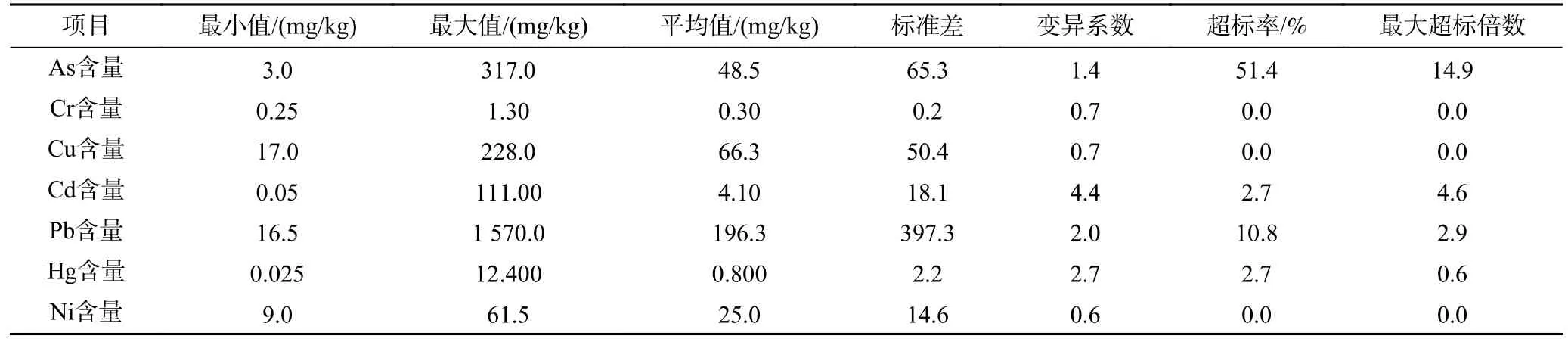

2.1 场地As 污染特征

研究区110 个钻孔土壤As 含量的统计结果见表2.变异系数反映了污染物在空间分布上的均匀程度,实际反映元素受人为活动干扰的程度[32],从整体上看,As 的变异系数(1.9)、超标率(21.5%)和最大超标倍数(14.9)均表明其受人类活动影响较大.不同区域中,平拉车间和六机联合车间的变异系数较高,分别为1.7 和2.1.不同深度下,2.5~3.5 m 土壤中As 含量的变异系数高达2.9,3.5~15 m 的变异系数为1.8,均高于0~2.5 m 的变异系数(1.6),这说明2.5~3.5 m深度土壤同样受到明显污染,可能存在As 污染物下渗或回填活动等情况.

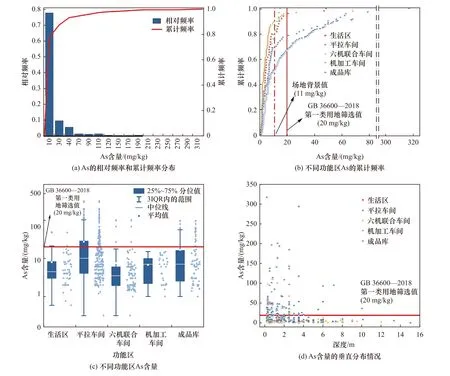

不同区域和不同深度土壤As 污染情况见图2.从浓度分布来看,12%的样品As 含量超过120.0 mg/kg,超标倍数大于5,最高超标含量达317.0 mg/kg〔见图2(a)〕.图2(b)中不同区域土壤As 的相对累计频率分布曲线均在As 含量为11.0 mg/kg 时出现拐点,推断研究区As 背景含量约为11.0 mg/kg[33].从不同区域〔见图2(c)〕来看,平拉车间有32.5%的样品As含量超标,占整个研究区域超标样品数的77%,As 含量平均值为27.1 mg/kg,超过了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中规定的第一类建设用地筛选值(20 mg/kg),最高超标样品也在此区域;成品库As 含量范围为1~97.4 mg/kg,有22.9%的样品超标,平均值(16.5 mg/kg)未超标;生活区和六机联合车间分别仅有0.1%和4.4%的样品超标,平均值分别为7.9 和7.5 mg/kg,远低于筛选值;机加工车间As 均未超标,平均值为6.7 mg/kg.根据生产情况得知,原料的破碎、称量、混合、熔化、成型、退火等生产工艺均发生在平拉车间,As2O3在玻璃生产过程中用作精炼剂和澄清剂被大量使用,同时位于平拉车间的煤气发生炉通过煤炭燃烧为窑炉提供能量,这一过程也会造成As 的释放,因此平拉车间是研究区内土壤As 污染的主要来源.从不同深度〔见图2(d)〕来看,As 含量整体上随着深度的增加而明显下降,0~2.5 m 的平均值为23.6 mg/kg,超标率达28.5%(见表2).0~3.5 m 之间共有99 件样品超标,且超标倍数较高,而3.5 m 以下仅有位于平拉车间的5 件样品超标,最深超标样品位于地下10 m 处,样品As 含量达36.9 mg/kg.研究区0~2.5 m主要为杂填土,之后为约1.1 m 厚的素填土,建厂初期平拉车间区域地势较低,地面平整时回填的渣土含杂质较多,同时,杂填土中的As 长期缓慢释放造成该区域0~3.5 m 填土层大面积污染.另外,平板车间地下10 m 处仍存在超标点位,但是超标程度较轻,可能与平拉车间原材料泄露有关.

图2 研究区As 污染情况Fig.2 Characteristics of soil arsenic pollution in the study area

2.2 As 污染来源分析

使用PMF 尝试定义3~5 个因子进行研究区As污染来源分析,最后在因子可解释性较强,Q值为7.2 的基础上,选取了3 个因子作为最佳数量的源,结果见图3.

图3 基于PMF 模型的7 种重金属主因子分析Fig.3 Factor profile and source appointment of seven heavy metals in the soil samples based on PMF model

As 在因子1 上具有较高的载荷(80.3%),除此之外还有Hg、Pb、Cd,载荷分别为75.9%、64.7%、39.8%(见图3).相关性分析结果显示,As 与Cd、Pb、Hg 含量两两之间呈显著相关(R为0.407~0.918),Cd、Pb、Hg可能与As 有相似的来源[34].Xiao 等[35]收集了2008-2018 年已发表文献中位于亚洲、欧洲、非洲、南美洲和北美洲共23 个国家122 个不同类型煤炭工业区附近土壤中As 的含量数据,结果显示全球煤炭工业区周围土壤中As 的含量90%分位数为33.7 mg/kg,平均值为19.5 mg/kg.从污染程度上看,研究区的As 最高污染含量(317.0 mg/kg)远高于煤炭相关的土壤As 污染情况;从空间分布上看,煤炭燃烧产生的土壤As 污染来自大气沉降,其含量在不同风向下表现出明显的空间分布差异[4].如图4 所示,研究区As 的分布具有较大的空间异质性,其中平拉车间As 污染最严重,而玻璃生产的发生炉即位于平拉车间,因此认为研究区内的As 主要来自于玻璃生产配合料的泄露.

图4 相关元素含量的克里金插值结果Fig.4 Spatial patterns of heavy metal concentrations in the soil samples using Kriging interpolation

As 在因子2 上仅有9.2%的载荷,而Cr 和Ni 在因子2 上的载荷较高,分别为71%和41.3%.相关性分析结果显示,Cr 与Ni 含量有显著相关性(R=0.566,P<0.01).我国Cr 和Ni 污染相对较轻,在使用多元分析分析金属来源的报道中多被视为天然来源[9].研究区7 种重金属中,Cr 和Ni 的变异系数较小(见表3),且平均值低于北京市土壤背景值[36],这说明土壤中的Cr 和Ni 受人为干扰较少,主要受成土母质影响[37].因此可以确定因子2 为自然源,9.2%的As 为背景值.

表3 7 种元素的污染程度(n=37)Table 3 Statistical descriptions of the concentrations of seven heavy metal in soil samples (n=37)

有10.5%的As 来源于因子3,而Cu 在因子3 上载荷最高,为76.8%.Cu 在工业污染场地常被归因为机器摩擦制动产生的颗粒[38],部分燃料的燃烧也与Cu 相关[10].根据场地污染物分布情况,Cu 不存在超标点位,整体分布情况比较均匀,因此将因子3 判定为包含煤制气的工业混合源,有10.5%的As 源于此.

2.3 As 的生物可给性

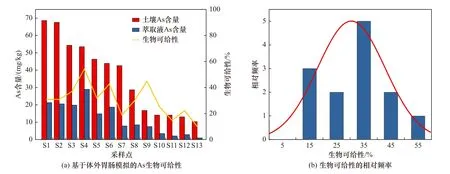

研究区土壤As 背景值约为11.0 mg/kg〔见图2(b)〕,90%分位值为48 mg/kg,95%分位值为79 mg/kg(见表2),选择As 含量为10.5~68.6 mg/kg 的13 件土壤样品用于As 的生物可给性测试,可以基本代表该地块土壤As 的污染范围.

As 的生物可给性结果如图5 所示,范围为10.24%~54.35%,95%置信上限值为37.89%,平均值为30.37%,整体服从正态分布(P˃0.05),与类似研究接近.Yang等[39]采用体外方法测得某冶炼场地96 件土壤样品中As 的生物可给性为8.7%~66.3%(平均值为29.3%);Brattin 等[40]采用体外方法测得48 种As 污染的地区土壤样品中As 的生物可给性为7.7%~78%(平均值为35.6%).

图5 基于体外胃肠模拟的As 生物可给性和生物可给性的相对频率Fig.5 Bioaccessibility of arsenic and relative frequencies of bioaccessibility

不同样品间As 生物可给性的差异可能与土壤理化性质有关[41],不同样品的理化性质见表4.相关性分析结果(见图6)显示,土壤电导率(R=0.76,p<0.01)、阳离子交换量(R=0.76,p<0.01)、土壤有机质含量(R=0.80,p<0.01)均与As 的可给性比例呈显著正相关,且三者存在共线性关系.土壤溶液中的阴离子可以与As 竞争化学吸附位点,因此土壤电导率、阳离子交换量和土壤有机质可能会增加As 在土壤中的溶解度,从而影响As 的生物可给性[42-43].游离氧化铁含量与As 的生物可给性比例存在正相关关系,而游离氧化铝的含量与结果相关性不高.有研究[44]表明,铁氧化物是土壤中普遍存在的As 的高亲和力吸附剂,在酸性条件下会促进土壤中As 的生物可给性的增强.体外模拟中As 的生物可给性主要来自土壤中与铁/锰氧化物结合的成分[45],并且有观察到铁化合物在酸性情况下溶解的现象[46],因此在本研究条件(pH=1)下,可能存在与铁氧化物结合的As 释放,导致As 的生物可给性结果增加.

表4 土壤基本理化性质Table 4 Basic physicochemical properities of the soil samples

图6 As 的生物可给性的影响因素Fig.6 Factors influencing arsenic bioaccessibility in soil

粉(砂)粒(0.05~0.002 mm)含量与As 的生物可给性比例呈显著负相关(R=-0.613,p<0.05),相较于土壤中的砂粒,粒径更小的粉(砂)粒可以提供更多的吸附点位,导致在胃相中As 的释放受限,生物可给性比例降低[47-48].pH 与As 的生物可给性比例无显著相关关系,这与部分研究结果[49]有差异,也有研究[50]表明pH 主要影响肠阶段的生物可给性,对胃阶段的生物可给性结果无影响.

2.4 概率风险评估

2.4.1 健康风险结果

基于生物可给性和中国本土化人群暴露参数不确定性的概率风险评估(PRA)结果见图7.As 的致癌风险范围为2.23×10-7~1.22×10-3,95%分位值为5.77×10-5,致癌风险超过可接受水平10-6的概率高达97.97%,超过10-4的概率为1.94%;As 的危害商为9.49×10-3~56.08,95%分位值为2.62,危害商超过可接受水平1 的概率为18.22%.可见玻璃生产场地的As 对人群的健康危害不容忽视.

图7 As 的健康风险概率分布Fig.7 Distribution of probabilistic health risk assessment for arsenic

同样考虑生物可给性的情况下,DRA 的总致癌风险(7.56×10-5)位于PRA 第96.77%分位处,DRA危害商(3.39)位于PRA 的96.66%分位处,均高于PRA 95%分位值,可见DRA 结果偏保守.Xia 等[51]使用DRA 与PRA 95%分位值的比率反映DRA 的保守性,调研了国内外多个污染场地发现该比率从0.03 到8.72 不等.以上结果表明,传统的DRA 方法可能会高估或低估实际的健康风险,这取决于不同参数的取值,因此采用PRA 能充分利用场地有效信息,减少参数不确定性对风险结果带来的影响.

生物可给性的加入使研究区As 的致癌风险及危害商的PRA 95%分位值分别下降59.08%及53.79%.Liu 等[52]研究了电子垃圾回收区周围As、Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn 的生物可给性及健康风险,结果表明,与基于总量的风险评估结果相比,考虑生物可给性后可以避免48.3%~55.7%的非致癌和致癌风险被高估,与本研究结论接近.

不同途径暴露As 的健康风险结果(见图7)显示,经口暴露是As 的致癌风险和危害商最主要的暴露途径.经口暴露途径对总致癌风险的贡献率达57.72%,其次是皮肤接触途径(20.13%)和吸入土壤颗粒物途径(13.49%);危害商表现为经口暴露途径(50.15%)˃吸入土壤颗粒物途径(37.58%)˃皮肤接触途径(13.67%).Wu 等[53]研究了东莞市170 个表土样品中As、Cd、Co、Cr、Cu、Hg、Mn、Ni、Pb、V、Zn 的含量,其中As 是最重要的污染物,经口暴露、皮肤接触和吸入土壤颗粒物途径的致癌风险分别为2.34×10-5、2.29×10-6和1.51×10-6,其中经口暴露途径占总致癌风险的86.03%.研究区As 经口暴露途径的贡献率相对较低,主要由于考虑经口生物可给性后经口途径的摄入量降低.此外,目前评估金属生物可给性多种途径的总体健康风险研究较少,多途径的生物可给性体外测试方法的开发应该得到关注[21].

2.4.2 风险控制值

我国2022 年12 月发布的《建设用地土壤污染修复目标值制定指南(试行)》指出,针对土壤中重金属与半挥发性有机物等以经口摄入为主要暴露途径的污染物,可开展人体可给性测试,结合测试结果推导土壤修复目标值.研究区As 的风险控制值如表4 所示,考虑As 的生物可给性后,As 的风险控制值显著提高.基于PRA 致癌效应的土壤As 风险控制值分布范围为0.50~3.57 mg/kg,以5%分位值(0.75 mg/kg)为风险控制值能控制研究场地95%的健康风险,与不考虑生物可给性风险控制值(0.37 mg/kg)相比提高了1.02 倍;基于PRA 非致癌效应的土壤As 风险控制值为9.11~75.29 mg/kg,生物可给性的加入使PRA 5%分位值由8.86 mg/kg 增至16.30 mg/kg,提高了0.84 倍.使用DRA 方法计算的基于致癌效应及非致癌效应的土壤As 风险控制值(1.13 mg/kg 及25.19 mg/kg)大于相应的PRA 的5%分位值,这可能是由于DRA 采用的体质量及室外暴露频率等参数取值不够保守导致的.

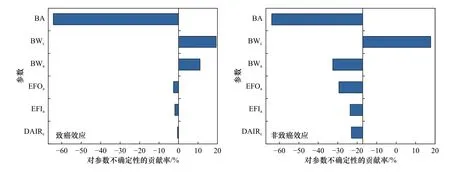

PRA 参数敏感性分析结果见图8.对基于致癌效应的土壤As 风险控制值而言,As 的生物可给性敏感性最大(贡献率为-64.38%),其次是体质量,成人与儿童体质量敏感性分别为10.96%及19.18%.对于基于非致癌效应的土壤As 风险控制值而言,生物可给性敏感性为-37.44%,成人和儿童体质量的敏感性分别为-12.31%及28.21%,其余人体暴露参数的敏感性均小于10%.总体而言,生物可给性是影响土壤As风险控制值非常关键的因素,在PRA 计算中考虑生物可给性十分必要.

图8 参数敏感性分析Fig.8 Sensitivity analysis of parameters

As 是国内外污染场地中检出频率较高的污染物[54],各国和地区基于不同计算方法和参数取值确定的筛选值有较大差异.针对住宅用地,美国EPA 基于健康风险计算As 的区域筛选值(Regional Screening Levels,RSLs)为0.68 mg/kg[55];英国环境保护署(EA)使用CLEA 模型以As 的水质标准确定的国家土壤指导值(Soil Guideline Values,SGVs)为32 mg/kg[56];加拿大土壤质量指南(SQGEs)中规定了住宅及公园绿地暴露情景下As 的指导值为30 mg/kg[57];欧盟《欧洲土壤筛选值的推导方法 审查和评价国家统一程序》中列举了多个国家住宅土壤不可接受风险的筛选值,其中澳大利亚为50 mg/kg,比利时为110 mg/kg,荷兰为55 mg/kg[58].我国第一类用地土壤As 的筛选值(20 mg/kg)与其他国家和地区标准相比较低,而本研究考虑生物可给性和参数不确定性的PRA 5%分位值仅为0.75 mg/kg (见表5),并不能解决As 风险控制值低于筛选值的问题.针对这种情况,英国以饮用水标准As 的限值作为经口暴露的最大浓度,可以将同种污染物在不同环境介质中人体可接受剂量进行统一.采用英国等效剂量的方法,根据我国《生活饮用水水质标准》(GB 5749-2006)和《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中As 的标准限值,结合本土人群暴露参数推导的基于等效剂量的风险控制值为32.24 mg/kg(基于非致癌效应),位于筛选值(20 mg/kg)与管制值(120 mg/kg)之间,是风险控制值(0.75 mg/kg)的42.99倍,显著提高了As 的筛选值.然而基于等效剂量方法的暴露参数影响因素较多,因此将其应用在制定我国土壤污染物风险控制值的可行性需要进一步研究.

表5 基于健康风险的土壤风险控制值Table 5 Soil screening values based on health risk mg/kg

3 结论

a) As 是玻璃生产过程中直接排放的最重要的金属污染物,该研究中平板玻璃厂土壤As 污染超标率达21.5%,As 含量最大值达317 mg/kg.溯源分析发现,场地土壤中80.3%的As 来自于玻璃生产配合料泄露,10.5%来自煤制气,9.2%来自自然源,玻璃生产带来的As 污染情况不容忽视.

b) 研究区土壤中As 的生物可给性范围为10.24%~54.35%,As 致癌风险为2.23×10-7~1.22×10-3,超过10-6的概率为97.97%,危害商为9.49×10-3~56.08,超过1 的概率为18.22%.

c) 基于致癌风险考虑生物可给性和未考虑生物可给性的情况下,土壤中As 风险控制值PRA 5%分位值分别为0.75 mg/kg 和0.37 mg/kg,略低于传统DRA 方法的风险控制值(1.13 mg/kg),As 的生物可给性的敏感性最大(贡献率为-64.38%),其次是体质量,成人与儿童体质量敏感性分别为10.96%及19.18%.