数字基础设施建设能否缓解农村家庭金融脆弱性?

摘要:农村家庭在信息获取上的劣势是其金融脆弱性比城市家庭更高的原因之一,数字基础设施的完善能够有效缓解农村家庭面临的信息约束与信息劣势,从而可以通过增加家庭收入和优化家庭资产负债配置来缓解农村家庭的金融脆弱性。采用中国家庭追踪调查2010—2018年的5期数据,运用多期双重差分模型进行政策效应分析,结果表明,“宽带中国”示范城市建设显著降低了农村家庭的金融脆弱性;机制分析发现,数字基础设施建设可以提高农村居民非农就业和购买商业保险的概率,并提高农村家庭的非农就业收入和保险参与度,即数字基础设施建设可以通过促进非农就业和保险参与两条路径来缓解农村家庭金融脆弱性;异质性分析结果显示,数字基础设施建设对户主为男性、户主未婚、平均文化程度较低、收入水平较低的农村家庭具有更为显著的金融脆弱性缓解作用。因此,应加强农村地区数字基础设施建设,并充分发挥“数字下乡”促进农民非农就业和保险参与的积极作用,有效缓解农村家庭金融脆弱性。

关键词:数字基础设施;家庭金融脆弱性;“宽带中国”战略;非农就业;保险参与;家庭收入;资产负债配置

中图分类号:F299.24;F328文献标志码:A文章编号:1674-8131(2024)0-0001-17

引用格式:胡中立,崔泽园,王书华.数字基础设施建设能否缓解农村家庭金融脆弱性?——“宽带中国”示范城市的政策效应分析[J].西部论坛,2024,34(1):1-17.

HU Zhong-li, CUI Ze-yuan, Wang Shu-hua. Can the construction of digital infrastructure alleviate the financial vulnerability of rural households? Analyzing the policy effects of “Broadband China” demonstration cities[J]. West Forum, 2024, 34(1): 1-17.

一、引言

有效防范化解金融风险特别是系统性风险是国家重要的经济工作之一。家庭是经济运行的细胞,家庭金融风险不仅是引发系统性金融风险的主要来源之一,也是影响国家安全和社会稳定的重要因素。对家庭金融风险的研究,不仅要关注特定风险对家庭的影响,还须考虑不同风险之间的关联性。家庭金融脆弱性(Household Financial Vulnerability)是指家庭由于无法按时或完全履行债务而陷入财务危机的可能性(Lusardi et al.,2011)[1],其通过追踪家庭资产负债表的变化来评估家庭金融风险,可以有效避免不同风险之间相互关联对风险测度的影响(张冀 等,2016)[2]。有研究分析发现,2015年我国有6.01%的农村家庭存在金融脆弱性,到2017年这一比例上升至9.72%;相比之下,同一时期存在金融脆弱性的城市家庭比例分别为3.44%和4.57%(徐佳 等,2022)[3]。可以看出,2015至2017年间农村家庭的金融脆弱性比例不仅高于城市家庭,而且上升较快。因此,有效缓解农村家庭的金融脆弱性对于防范和化解金融风险具有重要意义。对于家庭金融脆弱性的研究,较多的文献从家庭内部的视角对其影响因素展开讨论(如家庭资产负债结构、家庭成员特征等),而基于经济社会环境视角的探讨相对较少。事实上,家庭金融脆弱性的本质是风险,既包括家庭差异性特征引起的风险,也包括宏观风险,因而有效防范化解金融风险需要深入研究社会、经济和制度环境对家庭金融脆弱性的影响(Ampudia et al.,2016;张冀 等,2016;李波 等,2020;张冀 等,2022)[4-7]。

数字技术的快速发展和广泛应用对社会生产和生活方式產生了深远影响,数字经济已经成为新发展阶段的重要特征。《中国数字经济发展白皮书(2021年)》和《中国数字经济发展报告(2022年)》的数据显示,2021年中国GDP中数字经济占比已达39.8%,其中农业和非农业的渗透率分别为8.9%和61.7%。已有文献关注到数字(普惠)金融对家庭金融脆弱性的影响(陈池波 等,2021;徐荣贞 等,2021;李容 等,2023;温博慧 等,2023)[8-11],认为数字(普惠)金融的发展显著缓解了家庭金融脆弱性。然而,关于数字经济其他领域与家庭金融脆弱性之间的关系,目前还鲜有文献进行深入探讨。

数字经济的发展离不开数字基础设施的支持。2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确提出数字中国建设要按照“2522”的整体框架进行布局,将“数字基础设施”和“数据资源体系”作为数字中国建设的“两大基础”。作为推动数字经济发展的重要基础和引擎,数字基础设施的重要作用日益凸显,数字基础设施建设的宏微观经济效应也成为近年来的研究热点之一。在微观层面,多数研究集中于探讨数字基础设施建设对企业发展的影响(温湖炜 等,2022;邱洋冬,2022;张辉 等,2022;罗奇 等,2022;沈坤荣 等,2023;王海 等,2023;董媛香 等,2023;叶永卫 等,2023)[12-19],尽管有部分学者关注到了数字基础设施建设对工资、就业、家庭收入和分工以及代际收入流动等的影响(Forman et al.,2012;Hiort et al.,2019;张景娜 等,2020;田鸽 等,2022;方福前 等,2023)[20-24],但对于数字基础设施建设在家庭层面的微观效应的研究仍然较为薄弱,并且还未涉及数字基础设施建设对家庭金融脆弱性的影响。

国务院于2013年8月发布《“宽带中国”战略及实施方案》,旨在通过提高宽带接入速率、扩大宽带网络覆盖范围、提升宽带网络服务质量和应用水平等方式,构建适应经济社会发展需要的新一代数字基础设施体系。为推动“宽带中国”战略的实施,工业和信息化部、国家发展和改革委员会分别于2014年、2015年和2016年分三批共遴选出117个“宽带中国”示范城市(城市群)。宽带发展联盟2016年公布的《“宽带中国”示范城市经验案例集》以及工业和信息化部公布的相关数据显示:“宽带中国”战略实施的第一年,中国网民平均每周的上网时长较上一年同比增加4.5小时;2014年度的“宽带中国”示范城市中,吴忠市的农村电子商务覆盖率超过一半;2015年度的“宽带中国”示范城市中,德州市网速在8 Mbps及以上的宽带用户渗透率高达94.3%。“宽带中国”战略的实施有效推动了数字经济的高速增长,也促进了数字基础设施建设“下乡”。因此,可以通过考察“宽带中国”示范城市建设的政策效应来检验数字基础设施建设对农村家庭金融脆弱性的影响。

基于上述思考,本文在探究数字基础设施建设对农村家庭金融脆弱性的影响及其路径的基础上,将“宽带中国”示范城市建设作为一项准自然实验,采用中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)以及中国城市统计年鉴的数据,运用多期双重差分(DID)模型考察数字基础设施建设对农村家庭金融脆弱性的影响。本文的边际贡献主要在于:第一,研究了数字基础设施建设对农村家庭金融脆弱性的影响及其机制,拓展了数字基础设施建设的微观效应以及家庭金融脆弱性的影响因素研究。第二,揭示了数字基础设施建设通过促进农村居民非农就业和保险参与来缓解农村家庭金融脆弱性的作用路径,深化了有效防范化解金融风险的研究,有助于深入认识和理解家庭金融风险的来源与防范策略。第三,通过实证检验为数字基础设施建设对农村家庭金融脆弱性的缓解作用提供了经验证据,并探讨了户主性别和婚姻状态以及家庭文化程度和收入水平等方面的异质性,为在数字经济高速发展背景下有效提高农村家庭的风险承受能力和不确定性应对能力提供了借鉴和启示。

二、理论分析与研究假说

1.数字基础设施建设对农村家庭金融脆弱性的影响

家庭金融脆弱性反映了家庭对于不确定性冲击的承受能力,这种能力主要由家庭纯收入、流动性资产、支出和负债水平决定:较高的收入水平能够有效降低家庭陷入财务危机的可能性,流动性资产凭借其较强的变现能力也能够在家庭面对不确定性冲击时发挥一定的缓释作用,而较高的支出和负债水平降低了家庭的实际可支配收入,会导致家庭在面对不确定性冲击时因无法承担各项支出或履行债务而陷入财务困境(Brunetti et al.,2016)[25]。当家庭的收入和流动性资产能够覆盖支出和负债时,其金融脆弱性较低,反之,家庭金融脆弱性较高(徐佳 等,2022)[3]。

根据徐佳等(2022)的研究框架[3],农村家庭在信息获取方面的劣势是其金融脆弱性高于城市家庭的主要原因之一。在信息经济学理论中,信息不仅是一种特殊的商品,而且对于生产和生活具有重要意义,现代经济发展中的额外交易成本、道德风险以及逆向选择等弊端均源于信息不对称问题。随着互联网的广泛应用,以数据为代表的信息已成为决定社会经济发展状态最为关键的要素,而数字基础设施建设提高了网络覆盖率和质量,使得更多的人能够通过互联网获得更优质的信息服务。光纤和无线网络基础设施建设能够提升网络覆盖率、提高网络速度,并降低网络使用成本,进而促使更多的家庭能够接入高速宽带网络。尤其是对于农村家庭而言,数字基础设施的完善会提高互联网及数字经济的普惠性,从而降低了其与城市家庭在信息获取方面的差距。数字基础设施建设促使农村家庭可以低成本地接入高速宽带网络,进而借助互联网打破传统信息获取方式的时空限制,大大提高了农村家庭獲取信息的数量和质量。农村家庭对各种信息的掌握程度越高,越有可能利用相关信息获得各种红利,比如得到更加优质的工作机会、进行合理的资产负债配置等(Wang et al.,2022)[26],就业改善带来的收入增加以及资产结构的优化则能够增强农村家庭应对风险的能力,进而缓解其家庭金融脆弱性。

据此,本文提出假说H1:数字基础设施建设能够显著缓解农村家庭金融脆弱性。

2.数字基础设施建设、非农就业与农村家庭金融脆弱性

收入是决定家庭金融脆弱性最重要的因素,而非农就业是农村家庭提高其家庭收入最直接的渠道(田鸽 等,2022)[23]。就业本质上是劳动雇佣者和劳动出让者在就业市场中的交易和匹配问题,如果就业市场中不存在交易费用(即所谓的交易市场“无摩擦”),则交易双方间的最优匹配能够自然完成(齐秀琳 等,2023)[27]。然而,现实中的就业市场往往存在信息不对称,导致劳动买卖双方需要耗费一定的市场交易成本。由于农村地区提供的非农工作岗位有限,大多数农村剩余劳动力会选择进城务工,而农民工的自身特点导致其在城市就业市场中会面临较大的“摩擦”。一方面,进城务工的农民原来在农村建立的社会网络在城市就业市场中能够发挥的作用有限,且户籍身份的限制缩小了农民工在城市就业市场中的选择范围(章元 等,2009)[28]。另一方面,农民获取就业信息大多依赖于农村地区的“熟人社会”,亲朋好友间的信息传递虽然降低了工作搜寻中的交易成本,但传递效率相对较低(朱明宝 等,2017)[29]。有限的就业信息与工作岗位导致农民工难以找到合适的就业机会,而数字基础设施建设有效拓宽了信息的传递渠道,提高了信息传递效率,有助于农民工的非农就业实现和就业改善。数字基础设施建设使得农民工可以通过互联网获取大量就业信息,同时,微信等社交软件为信息流动提供了多样化的线上通道,大数据、云计算等技术的应用则进一步提高了信息传递、筛选和匹配的效率,从而通过缓解就业市场中的信息不对称大幅降低劳动交易双方的匹配成本,促进农民工的非农就业(戚聿东 等,2021)[30]。此外,数字基础设施建设推动了劳动组织模式从以往的集中化、标准化向松散化、灵活化转变,“送外卖”“网约车”等更加灵活的就业方式降低了对劳动力的技能要求,吸引了大量农民工参与其中。因此,数字基础设施建设为农村居民提供了更加丰富的非农就业信息与非农工作岗位,促进了农村居民的非农就业。非农就业往往具有比农业经营更加优厚的薪资待遇,可以显著增加农村家庭的实际收入,进而提升农村家庭应对不确定性的能力,使农村家庭的金融脆弱性得到有效缓解。

据此,本文提出假说H2:数字基础设施建设能够通过促进农村居民非农就业的路径来缓解农村家庭金融脆弱性。

3.数字基础设施建设、保险参与与农村家庭金融脆弱性

支出是农村家庭金融脆弱性的另一重要决定因素,而保险参与能够保障农村家庭在面对不确定性冲击时大幅降低其实际支出。相较于其他金融资产,保险具有一定的特殊性。传统的保险产品仅具有单一的风险保障功能,但随着保险市场的不断发展,一些兼顾保障与投资的保险产品逐渐在市场中占据一席之地。这类保险不仅具有传统保险的风险保障功能,还能够定期分红,具备一定的投资属性,但这类保险条款的专业性较强,具有较高的购买门槛(秦芳 等,2016)[31]。农村居民的投资理财观念相对保守,加上金融素养普遍较低,通常保留着对保险的刻板印象,导致农村家庭的保险参与度较低(孙武军 等,2018)[32]。此外,保险机构的分布也存在较大的城乡差异,农村地区的保险机构为数不多,加上保险产品市场存在较为严重的重复供给问题,农村居民难以买到所需要的保险,导致农村居民对保险产品的有效需求不足。而数字基础设施建设能够有效缓解上述问题。一方面,数字基础设施建设提供了线上学习平台,农村居民可以通过互联网学习保险知识,在了解保险的同时改变传统保险观念,从而愿意提高保险参与度。另一方面,数字基础设施建设带来的“5G”网络普及等促使移动支付成为人们日常商品买卖的主要方式,移动支付的使用也让农村居民能够接触更多的金融产品,如微信的零钱通、支付宝的余额宝等,这能够帮助农村居民了解更多的保险知识和保险产品,进而促使其更多地参与保险。同时,数字基础设施建设缩小了城乡间保险可得性的差距,并弱化了保险参与行为对传统实体保险机构的依赖,使农村居民摆脱了保险参与的途径约束(杨碧云 等,2019)[33]。因此,数字基础设施建设提高了农村居民的保险参与意愿,并拓宽了农村居民的保险参与渠道,可以有效提高农村居民的保险参与度,从而提高农村家庭应对风险的能力,使农村家庭的金融脆弱性得到有效缓解。

据此,本文提出假说H3:数字基础设施建设能够通过促进农村居民保险参与的路徑来缓解农村家庭金融脆弱性。

三、实证检验方法设计

随着新一轮科技革命和产业变革的不断推进,以5G和千兆光网为代表的数字基础设施在推动经济社会发展和塑造国家竞争力中的重要作用日益凸显。数字基础设施是产业数字化、网络化和智能化发展的基础,不仅为颠覆传统生产组织模式提供了条件,也促进了企业创新发展。为了抢占国际经济、科技和产业竞争的制高点,我国实施了“宽带中国”战略,并开展了创建“宽带中国”示范城市(城市群)的工作。“宽带中国”示范城市建设显著推动了农村居民信息获取的“提效率”和“降成本”,而信息获取是影响家庭收入水平和资产负债配置的重要因素之一。因此,本文基于“宽带中国”示范城市建设这一外生冲击,通过其政策效应分析来检验数字基础设施建设能否有效缓解农村家庭的金融脆弱性。

1.模型设定与变量测度

为检验数字基础设施建设(“宽带中国”示范城市建设)对农村家庭金融脆弱性的影响,构建如下基准模型:

HFVit=α+β1DIDit+β2Xit+γi+ρp+μt+εit

其中,i、p、t分别代表家庭、省份和年份,γi、ρp和μt分别表示家庭、省份和年份固定效应,εit为随机扰动项。

被解释变量(HFVit)为“家庭金融脆弱性”,借鉴张冀等(2022)、袁成和于雪(2022)的方法[7][34],基于家庭的金融风险积累程度和家庭应对风险冲击的能力进行赋值,具体计算过程如下:(1)家庭金融风险积累的计算公式为HFMit=INCit-EXPit。其中,HFMit表示家庭金融风险的积累程度(反映家庭的财务边际),INCit表示家庭纯收入(包括工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入以及其他收入等) 本文直接使用CFPS数据库提供的调整后的“全部家庭纯收入”数据,并通过对工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入以及其他收入进行加总来验证,结果与全部家庭纯收入一致。,EXPit表示家庭的基本生活支出和负债(基本生活支出包括消费性支出、转移性支出、福利性支出等,家庭负债包括银行贷款、非正规渠道借贷等)。(2)家庭应对风险能力的计算公式为HSit=(INCit+LAit)/EXPit。其中,HSit表示家庭应对风险冲击的能力(反映家庭的偿付能力),LAit表示家庭的流动性资产(包括现金、各类银行存款和金融资产等) 本文直接使用CFPS数据库提供的“现金及存款总额”与“家庭总金融资产”数据。。(3)根据HFMit和HSit的计算结果对家庭金融脆弱性进行判定和赋值:当HFMit≥0时,家庭收入能够覆盖支出和负债,视为无金融脆弱性的家庭,赋值为0;当HFMit<0,且1≤HSit<(1+LAit/EXPit)时,家庭收入虽然无法覆盖支出和负债,但流动性资产能够弥补部分生活支出,视为低金融脆弱性的家庭,赋值为1;当HFMit<0,且HSit<1时,家庭收入与流动性资产之和不足以覆盖基本生活支出和负债,视为高金融脆弱性的家庭,赋值为2。

核心解释变量(DIDit)为“数字基础设施建设”,采用样本家庭是否在“宽带中国”示范城市(城市群)的虚拟变量作为代理变量,若样本家庭所在城市当年属于“宽带中国”示范城市(城市群),则在该年及之后赋值为1,否则赋值为0。

考虑到户主特征、家庭结构以及地区经济发展等因素可能对估计结果产生影响,参考李波和朱太辉(2020)、张冀等(2022)、袁成和于雪(2022)的研究[6-7][34],选取以下控制变量(Xit):户主层面的变量包括“户主性别”“户主年龄”“户主年龄的平方”“户主婚姻状态”“户主健康状况”“户主学历”,家庭层面的变量包括“家庭收入”“家庭劳动人口占比”“家庭老年人口占比”,地区层面的变量为“城市人均GDP”。相关变量的具体说明见表1注。

2.样本选择与数据处理

本文以中国家庭追踪调查(CFPS)的农村家庭为研究样本。CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心自2010年开始实施的一项重要的社会调查项目,每两年公布一次数据,本文使用其2010—2018年发布的5年面板数据,并剔除了城市家庭样本以及所用变量存在缺失值和异常值的样本,最终得到5年4 266户农村家庭样本。在样本期间,工业和信息化部与国家发展和改革委员会于2014年、2015年、2016年发布了3批“宽带中国”示范城市(城市群)名单,包括117个城市(城市群)。需要说明的是,由于CFPS调查的间隔期为2年,并且所公布的数据为上一年的调查结果,即2014年所公布的数据为2013年的调查结果,2016年所公布的数据为2015年的调查结果,因此本文将2016年作为第一、二批示范城市的设立年份,将2018年作为第三批示范城市的设立年份。此外,城市人均GDP的数据来源于《中国城市统计年鉴》。

表1为主要变量的描述性统计结果。“家庭金融脆弱性”的均值为1.050,说明样本农村家庭的平均金融脆弱性处于低水平;样本中户主为男性的家庭占比为50.7%,户主平均年龄大致为50岁,90.8%的户主婚姻状态为已婚,户主的平均健康状态为比较健康,户主的平均学历在初中以下,说明样本的受教育程度普遍较低;样本家庭平均劳动人口占比和老年人口占比分别为56%和20.9%。进一步比较实验组与对照组的农村家庭金融脆弱性(如图1所示),可以看出,2010—2018年实验组家庭金融脆弱性的均值呈现出先上升后下降的趋势,由2010年的1.029下降至2018年的0.866,而对照组未呈现明显的上升或下降趋势。同时,在2016年之前实验组家庭的金融脆弱性高于对照组,而2016年之后实验组家庭的金融脆弱性低于对照组,这在一定程度上说明“宽带中国”示范城市建设有效降低了示范城市的农村家庭金融脆弱性。

四、实证检验结果分析

1.基准模型回归与平行趋势检验

基準模型回归结果见表2,“数字基础设施建设”的回归系数显著为负,表明“宽带中国”示范城市建设产生了降低农村家庭金融脆弱性的政策效应,即数字基础设施建设可以显著缓解农村家庭金融脆弱性,本文提出的假说1得到验证。在控制变量方面,户主健康状况越好的家庭金融脆弱性越低,家庭劳动人口占比和家庭收入较高的家庭金融脆弱性较低,但地区经济发展水平提高对农村家庭金融脆弱性的影响并不显著。

本文采用多期双重差分法估计“宽带中国”示范城市建设对农村家庭金融脆弱性的影响,需要满足平行趋势假设,即实验组和对照组的家庭金融脆弱性在政策实施之前应具有相似的变化趋势。由于“宽带中国”示范城市设立的时间不同,采用Jacobson等(1993)的研究范式进行平行趋势检验[35]。构建如下模型:

HFVit=α+∑1k=-3δkDi,k+βXit+γi+ρp+μt+εit。

其中,Di,k表示“宽带中国”示范城市建设的政策虚拟变量,k取-3、-2,-1分别表示政策实施前3、2、1期,k取0表示政策实施当期,k取1表示政策实施后1期,系数δk反映了政策实施效应。图2展示了平行趋势检验结果,在“宽带中国”示范城市政策实施之前,δk的95%置信区间中包含0,表明实验组和对照组没有显著差异,满足平行趋势假设。此外,在政策实施后1期,δk的95%置信区间中不包含0,表明政策效应显著。

虽然上述方法证明本文的研究样本满足平行趋势假设,但由于在使用固定效应模型进行估计时会存在异质性处理效应,即同一政策对于不同个体产生的效果存在差异,而这种差异可能会导致估计结果存在偏误(Goodman-bacon,2021;刘冲 等,2022)[36-37]。为了修正模型估计的潜在偏误,进一步借鉴Chaisemartin和DHaultfoeuille(2020)的方法[38],将实验组限制为“宽带中国”示范城市政策实施前后处理状态发生变化的家庭,对照组限制为政策时点前后处理状态未发生变化的家庭,进而构造双重差分异质性处理效应的稳健估计量。图3展示了处理效应异质性估计的结果,相比平行趋势检验结果,政策实施之前回归系数的波动性更大,且政策实施前后的回归系数也发生了变化,说明异质性处理确实对系数估计结果产生了影响;但从整体趋势来看,与平行趋势检验的结果大体一致,均表现为政策实施之前3期实验组与对照组的家庭金融脆弱性不存在系统性差异,而在政策实施之后1期实验组的家庭金融脆弱性显著低于对照组。因此,虽然基准模型的回归系数存在偏误,但异质性处理并不影响存在政策效应的结论,即“宽带中国”示范城市建设显著缓解了农村家庭金融脆弱性的结论仍然成立。

2.内生性处理与稳健性检验

(1)工具变量法检验。为了缓解可能存在的内生性问题,本文分别选取各城市的地形起伏度和1984年固定电话数量作为“数字基础设施建设”的工具变量,运用两阶段最小二乘法进行回归。“宽带中国”示范城市的遴选通常倾向于地势较为平坦、网络发展基础较好的城市,地形起伏度反映了城市的地势是否平坦,固定电话数量则反映了城市信息化发展的基础,满足工具变量选取的相关性要求;同时,城市的地形起伏度及1984年固定电话数量分别属于自然数据和历史数据,满足工具变量选取的外生性要求。工具变量法第二阶段的检验结果见表3:K-PLM统计量的P值为0,拒绝工具变量识别不足的原假设;C-DW统计量的F值显著大于10%偏误的临界值,表明不存在弱工具变量问题;拟合“数字基础设施建设”的回归系数在1%的水平上显著为负,表明在缓解模型内生性问题后,数字基础设施建设显著缓解了农村家庭金融脆弱性的结论依然成立。

(2)安慰剂检验。为了排除一些偶然性事件等随机因素的影响,借鉴魏志华等(2022)的研究[39],采用随机选取示范城市的方式进行安慰剂检验,并重复进行500次模拟回归。图4展示了安慰剂检验结果,其中横坐标表示随机选取示范城市检验的回归系数,纵坐标表示P值,曲线为回归系数的核密度分布,黑色圆圈为回归系数的P值,垂直虚线为基准模型的估计值(-0.169),水平虚线为10%的显著性水平。可以看出,大部分回归系数都分布在0值附近,且大多数P值高于0.1(未通过10%的显著性检验),并且与基准模型的估计值之间存在一定差距,表明基准模型验证的政策效应并非偶然因素引起的。

(3)PSM-DID检验。为了排除实验组样本与对照组样本本身具有不同特征对模型估计结果的影响,采用PSM-DID方法对样本选择性偏差进行修正。具体而言,将样本期内“宽带中国”示范城市的农村家庭作为实验组,选取户主和家庭层面的控制变量进行Logit回归,估计出相应的倾向得分值,进而采用无放回的1∶1近邻匹配法进行样本匹配,并对匹配后的样本进行双重差分回归。PSM-DID检验结果见表4的(1)列。“数字基础设施建设”的回归系数仍然显著为负,表明基准模型的分析结果是稳健的。

(4)替换被解释变量。借鉴Michelangeli和Pietrunti(2014)的方法[40],采用债务收入比来衡量农村家庭金融脆弱性,将债务收入比大于30%的家庭视为具有金融脆弱性的家庭,债务收入比小于30%的家庭则视为无金融脆弱性的家庭。替换被解释变量的估计结果见表4的(2)列。政策变量的回归系数还是显著为负,再次表明本文分析结果具有稳健性。

(5)剔除直辖市样本。考虑到直辖市的经济发展水平较高,其网络基础设施建设水平、家庭收入水平等均显著高于其他城市,剔除直辖市样本后重新进行模型估计,回归结果见表4的(3)列。政策变量的回归系数依然显著为负,与基准模型检验结果保持一致。

(6)控制其他政策影响。考虑到在本文样本期间(2010—2018年)还有精准扶贫政策能够有效缓解农村家庭金融脆弱性,借鉴哈秀珍等(2021)的研究思路[41],将人均收入低于2 300元(2010年可比价)的家庭作为实验组 2011年召开的中央扶贫开发工作会议将农民人均纯收入2 300元(2010年不变价)作为扶贫标准。,政策时点设定为2014年 由于CFPS所提供的是滞后一期数据,2010、2012、2014年的调查视为政策处理前,2016、2018年的调查视为政策处理后。,据此构建精准扶贫政策的虚拟变量,并将其作为控制变量纳入基准模型进行回归,检验结果见表4的(4)列。“数字基础设施建设”的回归系数依然显著为负,表明本文的分析结果具有良好的稳健性。此外,“精准扶贫政策”的回归系数也显著为负,表明精准扶贫政策的实施显著缓解了农村贫困家庭的金融脆弱性。

3.影响路径检验

为检验数字基础设施建设能否通过促进农村居民非农就业和保险参与来缓解农村家庭金融脆弱性,本文在基准模型的基础上,采用如下中介效应模型进行分析:

Mit=α+β1DIDit+β2Xit+γi+ρp+μt+εit

HFVit=α+β1DIDit+β2Mit+β3Xit+γi+ρp+μt+εit

其中,Mit为中介变量。根据前文理论分析,选取以下4个中介变量:一是“从事非农工作”,为被调查样本是否非农就业的虚拟变量

CFPS提供了有关工作性质的问题:“您的这份工作是农业工作还是非农工作?1.农业工作(农、林、牧、副、渔),2.非农工作”。本文根据该项问题的答案,将从事非农工作的样本赋值为1,否则赋值为0。,

用以检验数字基础设施建设能否通过提高农村居民非农就业的概率来缓解农村家庭金融脆弱性;二是“非农收入占比”,采用非农收入占家庭纯收入的比重来衡量,用以检验数字基础设施建设能否通过增加农村居民非农就业的收入来缓解农村家庭金融脆弱性;三是“购买商业保险”,为样本家庭是否购买商业保险的虚拟变量

CFPS提供了有关商业保险购买的问题:“过去12个月,您家用于购买商业性保险(如商业医疗保险、汽车险、房屋财产保险、商业人寿等)的支出是多少?”本文将有该项开支的样本家庭赋值为1,否则赋值为0。,

用以检验数字基础设施建设能否通过提高农村家庭购买保险的概率来缓解其金融脆弱性;四是“商业性保险支出占比”,采用商业性保险支出占家庭总支出的比重来衡量,以检验数字基础设施建设能否通过提高农村家庭的保险参与度来缓解其金融脆弱性。此外,本文进一步采用带有固定效应的Sobel检验和Bootstrap检验来验证中介效应的有效性。

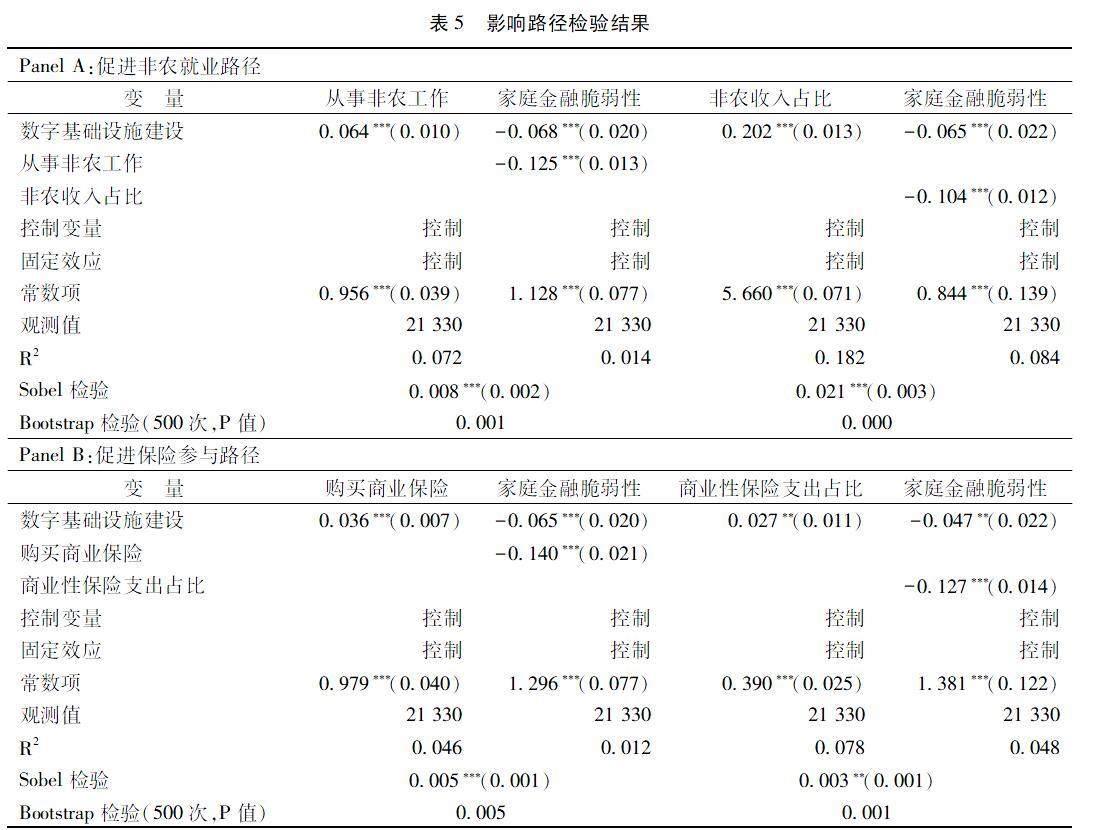

非农就业的中介效应检验结果见表5的Panel A。“数字基础设施建设”对“从事非农工作”和“非农收入占比”的回归系数均显著为正,表明数字基础设施建设能够显著提高农村居民的非农就业概率和非农就业收入;“从事非农工作”和“非农收入占比”对“家庭金融脆弱性”的回归系数均显著为负,表明农村居民非农就业能够有效缓解农村家庭的金融脆弱性;同时,与基准模型回归结果相比,“数字基础设施建设”对“家庭金融脆弱性”的回归系数依然显著为负,但绝对值减小。上述结果说明非农就业在数字基础设施建设影响农村家庭金融脆弱性中具有显著的部分中介效应,Sobel检验和Bootstrap检验的结果也显示中介效应成立且有效。因此,数字基础设施能够通过促进农村居民非农就业的路径来缓解农村家庭金融脆弱性,本文提出的假说H2得到验证。

保险参与的中介效应检验结果见表5的Panel B。“数字基础设施建设”对“购买商业保险”和“商业性保险支出占比”的回归系数均显著为正,表明数字基础设施建设能够显著提高农村居民购买商业保险的概率和保险参与度;“购买商业保险”和“商业性保险支出占比”对“家庭金融脆弱性”的回归系数均显著为负,表明保险参与能够有效缓解农村家庭的金融脆弱性;同时,与基准模型回归结果相比,“数字基础设施建设”对“家庭金融脆弱性”的回归系数依然显著为负,但绝对值减小。上述结果说明保险参与在数字基础设施建设影响农村家庭金融脆弱性中具有显著的部分中介效应,Sobel检验和Bootstrap检验的结果也显示中介效应成立且有效。因此,数字基础设施能够通过促进农村居民保险参与的路径来缓解农村家庭金融脆弱性,本文提出的假说H3得到验证。

五、进一步的讨论:异质性分析

由于不同的家庭具有不同的金融脆弱性,受数字技术和数字经济的影响也不同,因而数字基础设施建设对农村家庭金融脆弱性的影响可能具有异质性表现。对此,本文基于户主及家庭特征的差异从以下方面对数字基础设施建设影响农村家庭金融脆弱性的异质性进行探讨:

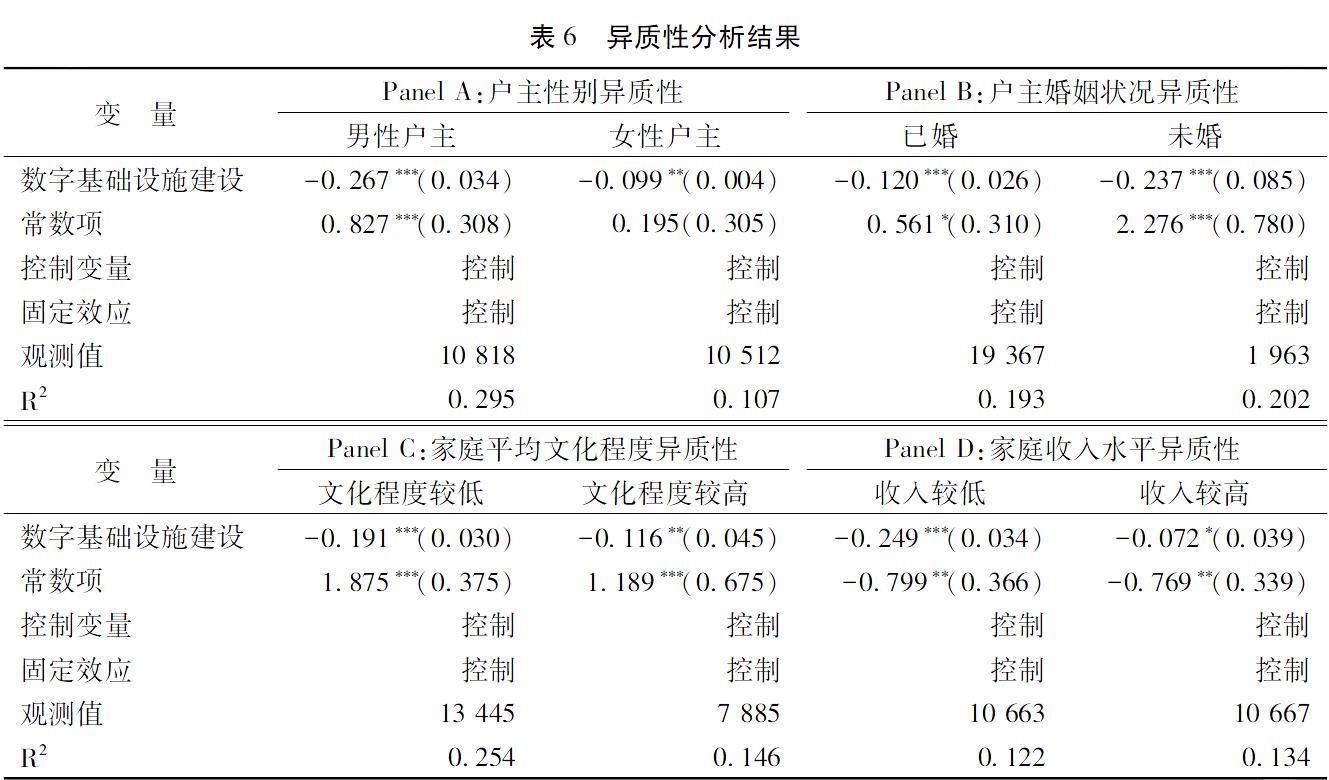

一是户主性别异质性。由于数字技能水平、数字设备使用能力以及信息获取能力等方面存在性别差异,数字经济的发展会产生“数字性别鸿沟”。在农村地区,男性的数字素养、数字技能掌握程度以及使用数字设备的时间和频率往往高于女性,而且会更多地基于就业、商业等经济目的进行信息获取和交流,因而数字基础设施的完善可以为其带来更多的收入红利(宋月萍,2021)[42];相比之下,女性的互联网使用率较低,且更多的是通过互联网进行日常社交和消费,因而数字基础设施的完善为其带来的更多是消费红利。根据户主性別将样本家庭分为“男性户主”和“女性户主”两组,分别进行回归的结果见表6的Panel A。两组样本中,“数字基础设施建设”对“家庭金融脆弱性”的回归系数均显著为负,但“男性户主”样本的系数显著性和绝对值均大于“女性户主”样本,表明数字基础设施建设对户主为男性的农村家庭具有更强的金融脆弱性缓解作用。

二是户主婚姻状态异质性。乡土社会的典型特征在农村地区仍然广泛存在,红白喜事、节假日往来的频率与时长均高于城市地区,已婚户主在日常生活中不仅要处理自己家庭的事务,还需应付配偶及其家庭的事情(张博 等,2023)[43],也因此压缩了其使用互联网的时间。相比之下,未婚户主只需处理自己家庭的事务,参与的红白喜事与节假日往来也相对较少,有更多的时间和精力使用互联网,因而数字基础设施的完善能够为其提供更多的信息红利。根据户主的婚姻状况将样本家庭分为“已婚”和“未婚”(包括未婚、离婚、丧偶)两组,分别进行回归的结果见表6的Panel B。两组样本中,“数字基础设施建设”对“家庭金融脆弱性”的回归系数均显著为负,但“未婚”样本的系数绝对值大于“已婚”样本(费舍尔组合检验的组间系数差异在1%的置信水平上显著),表明数字基础设施建设对户主未婚的农村家庭具有更强的金融脆弱性缓解作用。

三是家庭平均文化程度异质性。文化程度较低的劳动者在劳动力市场中缺乏竞争力,较难找到薪资待遇优厚的工作,且对于知识的掌握程度以及获取信息的能力较低,难以理性地配置其家庭资产和负债(尹志超 等,2021)[44]。互联网覆盖率的扩大和网速的提升打通了劳动者学习知识和获取信息的通道,文化程度较低的劳动者不仅可以在网络平台接受继续教育,还能够以更低的成本获取就业和金融市场信息,有效弥补了其在知识储备和信息获取方面的劣势。因此,数字基础设施的完善更有助于平均文化程度较低家庭的收入增长和资产结构优化。根据家庭成员的平均学历将样本家庭划分为“文化程度较低”(高中以下)和“文化程度较高”(高中及以上)两组,分别进行回归的结果见表6的Panel C。两组样本中,“数字基础设施建设”对“家庭金融脆弱性”的回归系数均显著为负,但“文化程度较低”样本的系数显著性和绝对值均大于“文化程度较高”样本,表明数字基础设施建设对金融脆弱性的缓解作用在平均文化程度较低的农村家庭中更为显著。

四是家庭收入水平异质性。相对于高收入家庭,低收入家庭具有更强的提高收入欲望,会更加关注招聘和就业等有助于收入增长的信息,但其往往又面临比高收入家庭更强的信息约束。数字基础设施的完善使低收入家庭可以通过互联网获取更多信息,能够有效缓解低收入家庭的信息约束并降低其信息劣势(于乐荣 等,2023)[45],有助于其实现收入增长,进而缓解其金融脆弱性。根据家庭纯收入的中位数将样本家庭划分为“收入较低”和“收入较高”两组,分别进行回归的结果见表6的Panel D。两组样本中,“数字基础设施建设”对“家庭金融脆弱性”的回归系数均显著为负,但“收入较低”样本的系数显著性和绝对值均大于“收入较高”样本,表明数字基础设施建设对金融脆弱性的缓解作用在收入水平较低的农村家庭中更为显著。

六、结论与启示

党的二十大报告中指出,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。有效防范化解金融风险不能忽视农村金融风险,而且农村家庭比城市家庭有更高的金融脆弱性,因此有效缓解农村家庭金融脆弱性具有重要意义。与城市家庭相比,在信息获取上的劣势是农村家庭金融脆弱性较高的主要原因之一,而数字基础设施的完善能够有效缓解农村家庭面临的信息约束与信息劣势,从而缓解农村家庭的金融脆弱性。具体来讲,数字基础设施建设带来的信息红利有助于农村居民的非农就业和保险参与,进而通过增加家庭收入和优化家庭资产负债配置来缓解农村家庭的金融脆弱性。本文将“宽带中国”示范城市建设作为一项准自然实验,采用中国家庭追踪调查2010年、2012年、2014年、2016年、2018年的数据,运用多期双重差分模型分析“宽带中国”示范城市建设对示范城市农村家庭金融脆弱性的政策效应,结果发现:(1)“宽带中国”示范城市建设显著降低了示范城市农村家庭的金融脆弱性,该结论在工具变量法检验、安慰剂检验、PSM-DID检验、替换被解释变量、剔除直辖市样本、控制其他政策等一系列稳健性检验中均成立,表明数字基础设施建设能够有效缓解农村家庭金融脆弱性。(2)数字基础设施建设显著提高了农村居民非农就业和购买商业保险的概率,并提高了农村家庭的非农就业收入和保险参与度,表明数字基础设施建设可以通过促进非农就业和保险参与两条路径来缓解农村家庭金融脆弱性。(3)数字基础设施建设对农村家庭金融脆弱性的缓解作用,在户主为男性的家庭、户主未婚的家庭、平均文化程度较低的家庭、收入水平较低的家庭中更为显著。

本文证实了数字基础设施建设具有缓解农村家庭金融脆弱性的作用,为在数字经济快速发展背景下防范和化解农村地区金融风险提供了启示。首先,要持续加强农村地区数字基础设施建设,不断提升农村地区的数字化水平。积极推动“数字下乡”,提高农村地区的宽带覆盖率和互联网的速度,切实保障农村地区“网络到户”,促进“数字乡村”和“数字中国”建设。尤其是对于金融脆弱性较高的家庭,应予以重点关注,激励和帮助其利用数字技术和互联网有效缓解金融脆弱性。其次,要重视数字基础设施建设的微观家庭效应,充分发挥数字基础设施建设缓解家庭金融脆弱性的积极作用。一方面,要强化数字基础设施建设和数字经济发展对农村居民非农就业的促进作用,切实提高农村家庭收入。比如:加快非农产业的数字化和智能化发展,在建立数字产业发展集群的同时丰富数字经济发展业态,为农村居民提供更多的非农就业岗位;提高传统农业的“数字”含量,强化数字技术在农业全产业链中的应用,通过平台直播、快递到村、信息到户等方式促进农产品的智慧化生产和销售;积极推动就业市场的一体化和数字化发展,优化农村居民非农就业环境,促进农村居民非农就业质量提升。另一方面,要进一步推动数字经济与商业保险相融合,拓宽农村居民参与商业保险的数字渠道。充分利用数字化的信息传播优势,积极引导农村居民了解、接触、理性参与保险;不断提高商业保险的智能化和数字化水平,积极开发满足农村居民实际需求的保险产品,并有效保障线上保险市场的合规发展,持续提高农村家庭的保险参与率。最后,还须防范和避免数字基础设施建设可能带来的负面影响。数字基础设施的完善也可能带来一些负面影响,比如电信网络诈骗的频发。农村居民普遍受教育程度较低,加上农村老年群体因子女外出务工而缺乏照料和帮助,很容易上当受骗(胡振 等,2023)[46],这无疑会加剧农村家庭的金融脆弱性。因此,在积极推动“数字下乡”的同时,应加大对电信网络诈骗的打击力度,充分保障互联网信息的安全性。

参考文献:

[1]LUSARDI A,SCHNEIDER D J,TUFANO P. Financially fragile households:evidence and implications[R]. National Bureau of Economic Research,2011.

[2]张冀,祝伟,王亚柯.家庭经济脆弱性与风险规避[J].经濟研究,2016,51(6):157-171.

[3]徐佳,李冠华,齐天翔.中国家庭偿债能力:衡量与影响因素[J].金融研究,2022(11):98-116.

[4]AMPUDIA M,VAN VLOKHOVEN H,OCHOWSKI D. Financial fragility of euro area households[J]. Journal of Financial Stability,2016,27:250-262.

[5]张冀,王亚柯.家庭经济脆弱性:理论、实证与应对[J].学习与探索,2016(5):112-117.

[6]李波,朱太辉.债务杠杆、金融素养与家庭金融脆弱性——基于中国家庭追踪调查CFPS 2014的实证分析[J].国际金融研究,2020(7):25-34.

[7]张冀,史晓,曹杨.动态健康冲击下的中老年家庭金融风险评估[J].财经研究,2022,48(2):153-168.

[8]陈池波,龚政.数字普惠金融能缓解农村家庭金融脆弱性吗?[J].中南财经政法大学学报,2021(4):132-143.

[9]徐荣贞,何婷婷,王森.数字普惠金融发展对降低农户家庭金融脆弱性的影响研究——基于Ordered Probit模型的分析[J].价格理论与实践,2021(11):91-95.

[10]李容,张凯,曹斌,等.普惠金融、数字渗透与家庭金融脆弱性[J].财经科学,2023(11):17-32.

[11]温博慧,孟新新,赵志尚.数字金融对家庭社会关系网络风险分担的影响——基于家庭金融脆弱性视角[J].广东财经大学学报,2023,38(6):54-71.

[12]温湖炜,钟启明.数字基础设施与企业全要素生产率——来自中国上市公司的证据[J].软科学,2022,36(8):64-71.

[13]邱洋冬.网络基础设施建设提升企业创新绩效的路径与异质性——来自“宽带中国”示范城市的经验证据[J].西部论坛,2022,32(4):89-107.

[14]张辉,王庭锡,孙咏.数字基础设施与制造业企业技术创新——基于企业生命周期的视角[J].上海经济研究,2022(8):79-93.

[15]罗奇,陈梁,赵永亮.数字基础设施建设与企业产能利用率——来自“宽带中国”战略的经验证据[J].产业经济研究,2022(5):1-14.

[16]沈坤荣,林剑威,傅元海.网络基础设施建设、信息可得性与企业创新边界[J].中国工业经济,2023(1):57-75.

[17]王海,闫卓毓,郭冠宇,等.数字基础设施政策与企业数字化转型:“赋能”还是“负能”?[J].数量经济技术经济研究,2023,40(5):5-23.

[18]董媛香,张国珍.数字基础设施建设能否带动企业降碳绿色转型?——基于生产要素链式网状体系[J].经济问题,2023(6):50-56.

[19]叶永卫,陶云清,李鑫.数字基础设施建设与企业投融资期限错配改善[J].经济评论,2023(4):123-137.

[20]FORMAN C,GOLDFARB A,GREENSTEIN S. The Internet and local wages:a puzzle[J]. American Economic Review,2012,102(1): 556-575.

[21]HIORT J,POULSEN J. The arrival of fast internet and employment in Africa[J]. American Economic Review,2019,109(3): 1032-1079.

[22]张景娜,朱俊丰.互联网使用与农村劳动力转移程度——兼论对家庭分工模式的影响[J].财经科学,2020(1):93-105.

[23]田鸽,张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界,2022,38(5):72-84.

[24]方福前,田鸽,张勋.数字基础设施与代际收入向上流动性——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].经济研究,2023,58(5):79-97.

[25]BRUNETTI M,GIARDA E,TORRICELLI C. Is financial fragility a matter of illiquidity? an appraisal for Italian households[J]. Review of Income and Wealth,2016,62(4):628-649.

[26]WANG X,FU Y. Digital financial inclusion and vulnerability to poverty:evidence from Chinese rural households[J]. China Agricultural Economic Review,2022,14(1):64-83.

[27]齐秀琳,江求川.数字经济与农民工就业:促进还是挤出?——来自“宽带中国”政策试点的证据[J].中国农村观察,2023(1):59-77.

[28]章元,陆铭.社会网络是否有助于提高农民工的工资水平?[J].管理世界,2009(3):45-54.

[29]朱明宝,杨云彦.近年来农民工的就业结构及其变化趋势[J].人口研究,2017,41(5):89-100.

[30]戚聿东,褚席.数字生活的就业效应:内在机制与微观证据[J].财贸经济,2021,42(4):98-114.

[31]秦芳,王文春,何金財.金融知识对商业保险参与的影响——来自中国家庭金融调查(CHFS)数据的实证分析[J].金融研究,2016(10):143-158.

[32]孙武军,高雅.金融知识、流动性约束与家庭商业保险需求[J].金融学季刊,2018,12(2):53-75.

[33]杨碧云,吴熙,易行健.互联网使用与家庭商业保险购买——来自CFPS数据的证据[J].保险研究,2019(12):30-47.

[34]袁成,于雪.多层次医疗保障体系改善我国家庭金融脆弱性的效果评估[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2022,24(3):51-60+147.

[35]JACOBSON L S,LALONDE R J,SULLIVAN D G. Earnings losses of displaced workers[J]. The American Economic Review,1993,83(4):685-709.

[36]GOODMAN-BACON A. Difference-in-differences with variation in treatment timing[J]. Journal of Econometrics,2021,225(2):254-277.

[37]劉冲,沙学康,张妍.交错双重差分:处理效应异质性与估计方法选择[J].数量经济技术经济研究,2022,39(9):177-204.

[38]CHAISEMARTIN C D,DHAULTFOEUILLE X. Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects[J]. American Economic Review,2020,110(9):2964-2996.

[39]魏志华,王孝华,蔡伟毅.税收征管数字化与企业内部薪酬差距[J].中国工业经济,2022(3):152-170.

[40]MICHELANGELI V,PIETRUNTI M. A microsimulation model to evaluate Italian households financial vulnerability[J]. Bank of Italy Occasional Paper,2014,7(3):53-79.

[41]哈秀珍,陈小昆,陈海龙.精准扶贫政策的减贫效应:基于CFPS数据的实证[J].统计与决策,2021,37(22):68-71.

[42]宋月萍.数字经济赋予女性就业的机遇与挑战[J].人民论坛,2021(30):82-85.

[43]张博,郭方,孙璐.正式制度、非正式制度与农村内部收入差距——基于数字普惠金融和社会网络的维度[J].南方金融,2023(4):19-32.

[44]尹志超,刘泰星,严雨.劳动力流动能否缓解农户流动性约束——基于社会网络视角的实证分析[J].中国农村经济,2021(7):65-83.

[45]于乐荣,张亮华,廖阳欣.普及互联网使用有助于缩小农村内部收入差距吗?——来自CLDS村级数据的经验证据[J].西部论坛,2023,33(4):1-16.

[46]胡振,朱明昊.数字金融素养会降低农村居民网络诈骗风险吗?[J].山西农业大学学报(社会科学版),2023,22(5):53-62.

Can the Construction of Digital Infrastructure Alleviate the Financial Vulnerability of Rural Households? Analyzing the Policy Effects of “Broadband China” Demonstration Cities

HU Zhong-li1a, CUI Ze-yuan2, WANG Shu-hua1b

(1a. School of Finance, 1b. Institute of Shanxi Merchant Studies, Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan 030006, Shanxi, China; 2. Department of Economics, Shanxi Institute of Energy, Jinzhong 030600, Shanxi, China)

Abstract: The financial vulnerability of households effectively measures their financial risks, and the proportion of financially vulnerable households in rural areas is not only increasing year by year, but also higher than that in urban areas. Against the backdrop of the digital economy becoming an important feature of the new development stage, can digital infrastructure construction, as an important engine for promoting the development of the digital economy, alleviate the financial vulnerability of rural households? Existing literature focuses on exploring the impact of digital infrastructure construction on enterprise income and production efficiency, with less attention paid to the micro household effects of digital infrastructure construction.

This article is based on the meaning and main determining factors of household financial vulnerability and theoretically demonstrates the alleviating effect of digital infrastructure construction on rural household financial vulnerability. It analyzes the impact channels of digital infrastructure construction on rural household financial vulnerability from the perspectives of non-agricultural employment and insurance participation. Furthermore, this article combines the 2010—2018 China Household Tracking Survey (CFPS) and China Urban Statistical Yearbook data, drawing on the measurement methods of household financial vulnerability proposed by Yuan Chenghe and Yu Xue (2022) and Zhang Ji et al. (2022), to calculate the financial vulnerability indicators of rural households in China. The “Broadband China” strategy is used as a quasi-natural experiment, and a multi-period DID model is applied to examine the mitigating effect of digital infrastructure construction on the financial vulnerability of rural households. Empirical research has found that the construction of digital infrastructure can effectively alleviate the financial vulnerability of rural households, and this result is still robust after considering the impact of household debt to income ratio as a substitute for household financial vulnerability, endogeneity, selective bias, municipalities, and precision poverty alleviation policies. Further analysis shows that the construction of digital infrastructure has a greater alleviating effect on the financial vulnerability of male-headed, unmarried, and low-income rural households. Moreover, the construction of digital infrastructure can alleviate the financial vulnerability of rural households by promoting non-agricultural employment and insurance participation.

Compared with previous literature, the potential marginal contributions of this article are: firstly, it expands the micro household effects of digital infrastructure construction and related research on household financial vulnerability and provides a new perspective for improving the ability of rural households to withstand and cope with uncertainty. Secondly, it is revealed that the increase in non-agricultural employment and insurance participation of rural households brought about by digital infrastructure construction is an important channel to alleviate the financial vulnerability of rural households, providing specific paths and micro evidence for alleviating the financial vulnerability of rural households. Thirdly, it provides more effective policy support for policy authorities to further strengthen digital infrastructure construction and alleviate the financial vulnerability of rural households.

This study to some extent reveals the inherent logic between digital infrastructure construction and the financial vulnerability of rural households, which helps government departments formulate more targeted policy measures to alleviate the financial vulnerability of rural households in the context of the booming digital economy, provide differentiated policy support for rural households with different characteristics, and more effectively prevent and resolve financial risks in rural areas.

Key words: digital infrastructure; household financial vulnerability; “Broadband China” strategy; non-agricultural employment; insurance participation; household income; asset and liability allocation

CLC number:F299.24; F328Document code:AArticle ID:1674-8131(2024)0-0001-17

(編辑:刘仁芳;黄依洁)