《册府元龟》引《国语》考述

刘根辉 李志芳

[摘 要] 借助计算机辅助研究和Python语言编程技术对《册府元龟》引书进行穷尽式统计与分析,可有效解决《册府元龟》“引文不注出处”的历史问题。基于《册府元龟》与《国语》的数字化文本,经过全文比对并辅以人工处理,得到完整的《册府元龟》引《国语》数据库。通过引文特征分析,可大致推断《册府元龟》引《国语》所据底本当为公序本,或极有可能大量参照了公序本。对《册府元龟》引《国语》异文的考辨,可为进一步完善校订本《册府元龟》提供参考。计算机辅助研究方法的应用对于引书研究及文献校勘具有方法论上的指导意义。

[关键词] 引文特征;异文考校;计算机辅助研究;《册府元龟》;《国语》

[中图分类号] K244;G256[文献标识码] A[文章编号] 2096-2991(2024)02-0068-08

一、引 言

《册府元龟》(下文简称“《册府》”)因其千万字级规模而位列“宋四大类书”之首,其传世刊本分残宋本和明本两大系统。残宋本存580余卷,1988年由中华书局影印出版;明本由明末黄国琦在福建建阳刊刻,中华书局1959年影印出版。另文渊阁《四库全书》本实据明刊本稍加校订、钞误和篡改而成,文献价值不高。2006年凤凰出版社出版周勋初校订本《册府》,参照了中华书局影印残宋本与明本《册府》,因而最具参考价值。

《国语》相传为春秋时期左丘明所作,三国时韦昭作注并幸得传世。尔后宋庠为校,传世版本分成两大系统:其一为宋庠校本,又称“(宋)公序本”;其二为北宋仁宗天圣七年(1029)刻本,后明道二年(1033)据此重刊印行,称“天圣明道本”“明道本”或“天圣本”。[1]据考公序本与明道本差异较大,学界普遍认为明道本是最古之本,故校订研究多以此为底本。1978年上海古籍出版社出版《国语》即以明道本为底本,同时参照公序本和以往学者校勘成果[2],具有很高的学术参考价值,故本文研究选其为校订底本。

《册府》因其体量极大且引文不注出处,导致引文相关研究成果鲜见,且研究结论并不一定可靠。陈尚君曾据校订本《册府》复核认为:“其先秦史事主要采据《左传》,偶及《国语》《公羊》及诸子。”[3]545但据我们初步考察,《册府》引书“偶及《国语》”之说并不十分准确。

为解决《册府》引文不注出处的问题,确保研究材料的准确可靠,笔者在文本数字化基础上,借助Python语言编程实现《册府》与《国语》两书的逐字比对,获得《册府》引《国语》的引文初选语料1700余条。再经条目合并、征引关系判定等人工处理,建成《册府》引《国语》数据库。基于该数据库既可了解《册府》引《国语》的整体情况,推断《册府》引书所据底本,又可对其引文异文进行比对、分析和考辨,为日后修订《册府》与《国语》提供参考和借鉴。

二、《册府》引《国语》整体情况

吴浩认为《册府》主要采用了四种引文方法:合引、重引、存异、补注[4]。《册府》引《国语》时遵循“突出中心”原则,尽力使人物或事件材料丰满,故而常以文段或篇章为单位来征引,少见只引一两句的情况。初步统计《册府》征引《国语》几乎涉及全书各卷,且引文总字数与《国语》全书基本持平,相当于《册府》对《国语》进行了全文摘录。这一统计发现确实出乎意料。

《册府》征引《国语》时,常在某一人物或事件条目下悉数征引,其引文基本格式大体为“人物+官职+引文”或“时间+引文”模式。引文很少采用两书合引,偶尔合引《国语》时会根据需要调整其前后文顺序。《册府》有时也会重复征引《国语》,而在“存异”征引《国语》时,常于注文中标明“《国语》载”“一云”“又云”等提示语,以示该材料与正文中引文记载有出入。

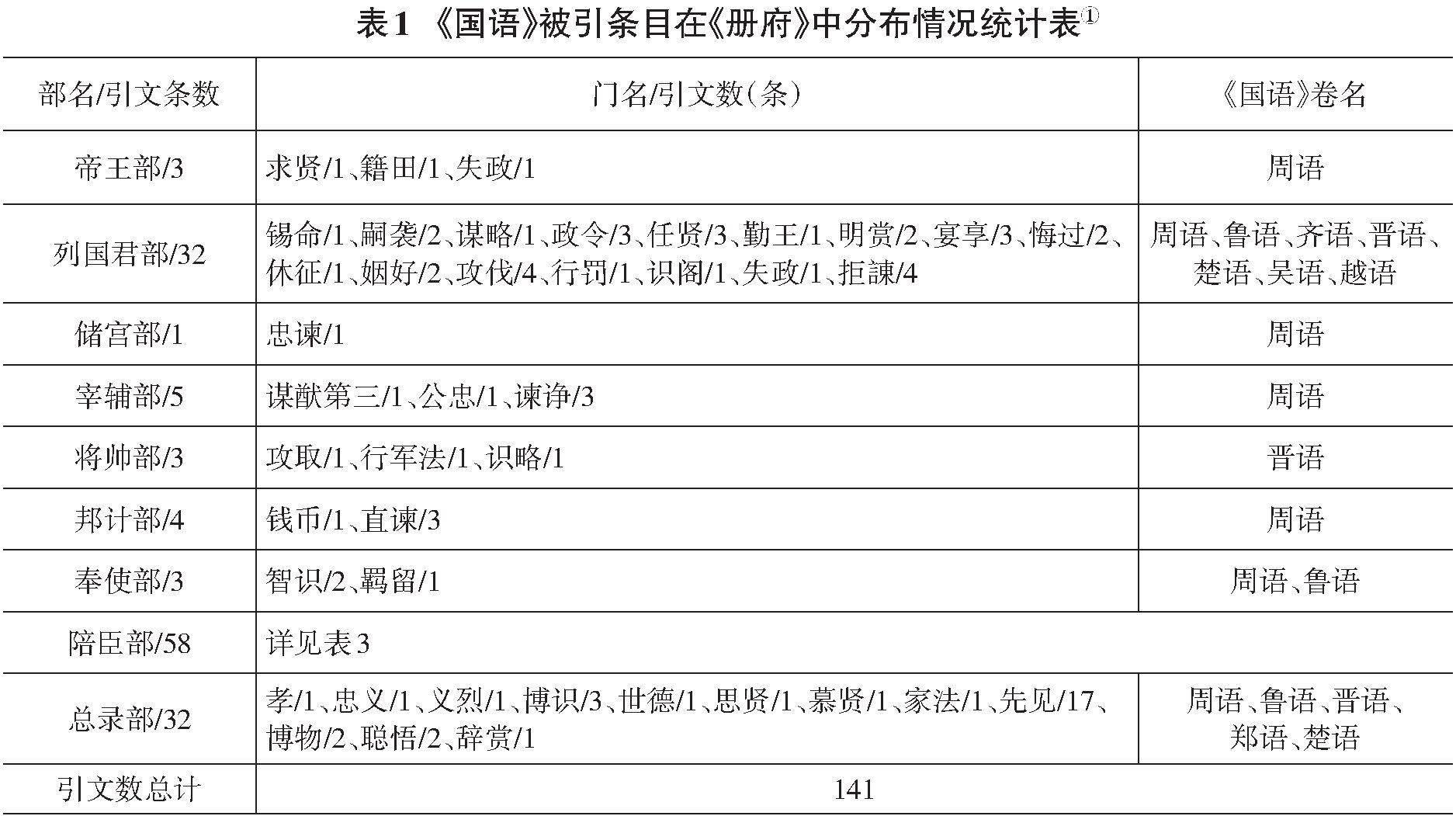

经统计,《册府》共引《国语》141条,引文总共8万余字,与《国语》全文字数大体相当。每条引文字数不等,多者近3千字,少则20余字。《国语》引文在《册府》各部各门分布情况大体如表1所示。

《册府》引《国语》141条,引文主要集中在列国君部、陪臣部和总录部,3部共计122條,占全书引《国语》条目总数的87%。其中又以陪臣部的引文分布门数较广,引文范围也分布广泛,除郑语外,周、鲁、齐、晋、楚、吴、越七国记事都见于《册府》陪臣部中。就《国语》而言,《册府》所引主要源于《国语》中的晋语和周语,分别为69条和28条,接近引文总数的70%,这也与《国语》21卷中晋语、周语所占比例较大相吻合。引文分布最少的郑语只有1条。统计结果如表2所示。

三、《册府》引《国语》底本考辨

据郭万青统计,“《册府元龟》大部分引文既与明道本《国语》相近,又与公序本《国语》相近”[5]144。实则因其人工统计方法的局限,难以从千万字规模的《册府》中整体把握其引文全貌,加之《国语》明道与公序两本亦出同源,故而得出以上模棱两可的结论。因此有必要进一步考证《册府》引《国语》所据底本。

我们基于借助计算机技术构建的《册府》引《国语》数据库,以校订本《册府》(以下简称“校订本”)[6]和上海古籍本《国语》(以下简称“明道本”)[7]为底本,以中华书局影印残宋本《册府》(简称“宋本”)[8]、影印明本《册府》(以下简称“明本”)[9]、《〈国语〉研究文献辑刊》所收清董增龄撰《国语正义》21卷(以下简称“公序本”)[10]为参校本,逐条考校《册府》陪臣部智识门1,梳理出其引《国语》共16条,其中包括直接引用13条,前后文合并的一书合引3条,其中异文合计78条。异文中明道本与公序本不同的情况共有23条,将其逐条梳理得到表32。

上页表3中数据显示,23条异文中,《国语》公序本与《册府》的三个版本完全一致的条目就有16条,占比接近70%。若是把《册府》宋本“阙”的4例和仅公序本与宋本相同的第17条计算在内,那么占比高于91%。换言之,当《国语》的明道本与公序本出现异文时,《册府》引文与公序本基本一致,即便在宋本《册府》“阙”的情况下,明本《册府》也与公序本存在高度一致性。这或许能够说明,《册府》引《国语》时当是大量参照了公序本,或即以公序本为底本。试举两例分别说明如下。

第11条,《国语》明道本作“童昏”,公序本用“僮昏”;《册府》宋本作“僮昬”,明本同明道本作“童昏”,校订本则“童昏”与“僮昏”同现,如:

聋聩不可使听,童昏不可使谋……僮昏、嚚瘖、僬侥,官师之所不材也,以实裔土。夫教者,因体能质而利之者也。若川然有原,以卬浦而后大。(《册府·陪臣部·智识》/P8430)

今按,“童昏”意指愚昧无知(的人),《国语·晋语四》韦昭注:“童,无智。昏,暗乱。”《说文·?部》:“童,男有罪曰奴,奴曰童,女曰妾。”段玉裁注:“今人童仆字作‘僮,以此为僮子字。盖经典皆汉以后所改。”又《说文·人部》:“僮,未冠也。从人,童声。”《广雅·释言》:“僮,稚也。”原指未成年的男子,后引申出无知、蒙昧之义。徐灏《说文注笺》:“‘童‘僮相承增偏旁,实本一字。”又“昬”即“昏”之异体字,《正字通·日部》:“昬,同昏。”可见《册府》宋本与《国语》公序本用字相同,明本改用“童”,校订本则“童”“僮”并用无别。

再以第17条为例加以说明。第17条,《国语》明道本作“涖”,公序本作“莅”。《册府》宋本用“莅”,明本及校订本皆作“蒞”。校订本《册府·陪臣部·智识门》原文如下:

公子重耳出见使者曰:“子惠顾亡人重耳,父生不得供备洒扫之臣,死又不敢蒞丧以重其罪,且辱大夫,敢辞。夫固国者在亲众而善邻,在因民而顺之,苟众所利,邻国所立,大夫其从之,重耳不敢违。”(《册府·陪臣部·智识》/P8430)

今按,“莅、涖、蒞”实为一组异体字。泽存堂本《广韵·至韵》力至切:“莅,临也。亦作蒞。”余迺永《新校互注宋本广韵》于“莅”字校注:“莅,蒞字《广韵》各宋本,元至顺、勤德两本并作‘涖。”涖,《尔雅·释诂下》“视也”,郭璞注“察视也”。《周礼·春官·大宗伯》“眂涤濯,涖玉鬯”,郑玄注“涖,视也”。又《诗经·小雅·采芑》“方叔涖止”,毛传“涖,临”。又《左传·隐公四年》“陈人执之,而请涖于卫”,杜预注“请卫人自临讨之”。《龙龛手鉴·水部》:“涖,临涖,与莅同。”另《字汇·水部》与《正字通·水部》于“涖”下分别注为“与莅同”“同莅”。蒞,《集韵·至韵》:“?,《说文》:‘临也。或作莅、蒞。”《类篇·艹部》:“莅,或作蒞。”《字汇·艹部》:“蒞,同莅。”《正字通·艹部》:“蒞,俗莅字。”又《国语·周语上》:“是故祓除其心,以和惠民,考中度衷以莅之。”韦昭注:“莅,临也。”“莅丧”即亲临丧事。《国语》公序本与《册府》宋本皆作“莅”,而明道本用“涖”,明本与校订本同用“蒞”。由此亦可推知宋本《册府》与《国语》公序本多有相同用字。

四、《册府》引《国语》异文概况与互校商榷

真大成认为,“中古文献”异文涉及文本、文字、语言三个层面,三个层面的异文相互交错,难以绝对离析。[11]8基于此,本文考察《册府》引《国语》异文时并未做细致分类,而是侧重考察《册府》引文和《国语》在用字方面的差异以及内容的讹、衍、脱、倒等情况。

经统计整理,当《国语》明道本与公序本相同时,共有引文异文55条。因篇幅所限,异文的详细分布情况在此不再一一罗列。

55条异文大致可分为四类,每类又可分成若干小类。下面分别举例略加分析,并对其中部分异文进行考校。

(一)异文类型

1. 引文时为引文便利、说明情况而增删原文形成异文

(1)补充人物缺省信息以便阅读和理解。此类异文在《册府》引书中多有所见。例如,《国语》叙晋文公事时径称“文公”(《晋语二·8》/P305、《晋语四·1》/P337),《册府》各本引《国语》时则皆改作“重耳”(《陪臣部·智识》/P8430)。晋文公、秦文公、宋文公等皆可称“文公”,以晋文公名“重耳”代“文公”体现了《册府》在处理引文中人物时的严谨性。再如,《国语》中的“襄子”(《晋语九·21》/P504)《册府》中改作“赵襄子”(《陪臣部·智识》/P8440),“灵王”(《楚语上·6》/P547)改作“楚靈王”(《陪臣部·智识第四》/P8476),等等。

(2)增删时间信息以使引文简洁连贯。《册府》引书时常根据需要增加或删去时间表达以确保行文顺畅,语意连贯。例如,《册府》引《国语》“申生伐东山”(《晋语一·4》/P264)一事时,其引文如下1:

骊姬生奚齐,其娣生卓子。公将黜太子申生而立奚齐……里克曰:“我不佞,虽不识义,亦不阿惑,吾其静也。”(十七年冬,)献公使太子伐东山,里克谏曰: “(臣闻皋落氏将战,君其释申生也!”公曰:“行也!”里克对曰:“非故也。”)君行,太子居,以监国也;君行,太子从,以抚军也……”(《册府·陪臣部·智识》/P8429)

《国语》明道本与公序本记述“献公使太子伐东山”事均给出具体时间,“十七年冬,献公使太子伐东山”,而《册府》各本则皆无时间表达“十七年冬”。我们推测当是《册府》编纂者认为此处是否需要交代时间无关紧要,同时为使行文简洁而有意省略了具体时间。

2. 行文有意无意形成的“脱”“衍”

(1)脱文又分两类:一是脱省某些不影响行文的字词,如上文提及的“十七年冬”;二是脱省整句。前者乃有意为之,后者则不尽然,因整句脱省有时会影响引文文意,造成阅读障碍。如上引“申生伐东山”一事,《国语·晋语一》中有里克与献公的第一次谏对:

里克谏曰:“臣闻皋落氏将战,君其释申生也!”公曰:“行也!”里克对曰:“非故也……”

但该对话在《册府》引文中整段脱落,且把“里克对曰”错成“里克谏曰”,导致“君行,太子居,以监国也”一句与上文无法衔接,推断当是《册府》编者引《国语》时无意间导致的脱文,为保证行文和语意的流畅,当补入。

(2)《册府》引文有涉上下文而“衍”的现象。例如:

文子曰:“我王者之功也乎哉﹖夫王者成其德,而远人以其方贿归之,故无忧。今我寡德而求王者之功,故多忧。子见无土而欲富者,乐乎哉﹖”(《册府·陪臣部·智识》/P8432)

以上引文《国语》两本原文均作“我王者也乎哉”(《晋语六·2》/P413),而《册府》各本则均为“我王者之功也乎哉”。盖因引文下文有“今我寡德而求王者之功”,当是《册府》涉上下文而有意衍“之功”二字。

3. 异文之“误”,以异体字和专有名词(尤其是人名)为主

例如,《国语》作“偷”(《晋语一·9》/P279),《册府》则作“偸”(《陪臣部·智识》/P8429);《国语》用“勤”(《晋语四·24》/P386),《册府》皆作“懃”(《陪臣部·智识》/P8430);《国语》用“恥”(《晋语六·7》/P419),《册府》则用“耻”(《陪臣部·智识》/P8432)。以上皆为异体字差别。又如,《国语》中称“和大夫”“孙林甫”(《晋语八·5》/P455),《册府》分别作“龢大夫”“孙林父”(《陪臣部·智识》/P8439),此则为专有名词用字的差异。以上诸例异文不能都算作文献校勘学角度的“误”,但它们或许从另一角度反映了不同历史时期的用字差别。

4. 倒文现象

倒文现象在《册府》引文中比较少见,偶尔出现亦似有意为之。例如,《国语》明道本与公序本同有如下语段:

大家、邻国将师保之,多而骤立,不其集亡。虽骤立,不过五矣。且夫口,三五之门也。是以谗口之乱,不过三五。(《国语·晋语一·2》/P252)

而《册府》各本引文均作:

且夫口,三五之门也。是以谗口之乱,不过三五。且大家、邻国将师保之,多而骤立,不其集亡,虽骤立,不过五矣。(《册府·陪臣部·智识》/P8428》)

引文与原文虽前后倒置,但《册府》借连词“且”将《国语》首句移至末尾,似是有意将原文末句提前,着重强调“谗口之乱”的祸患,以達到规劝君王警醒的目的。

(二)异文考校两例

考校时我们也发现《册府》校订本有可再商榷之处,因篇幅所限,在此仅举两例略加分析。

1.梁其踁—梁其胫

《国语》各本皆为“梁其踁”(《鲁语下·7》/P196),《册府》宋本阙,明本与《国语》同,校订本则作“梁其胫”(《陪臣部·智识第二》/P8456)。

今按:“踁”与“胫”实为异体字。“踁”不见于《说文》。《说文·肉部》:“胫,胻也。”《广韵·径韵》胡定切:“胫,脚胫。”又“踁,同胫。”《集韵·径韵》形定切:“胫,或从足。”《释名·释形体》:“胫,茎也,直而长似物茎也。”《庄子·骈拇》:“凫胫虽短,续之则忧;鹤胫虽长,断之则悲。”陆德明《释文》:“胫,本又作踁。”

此处“梁其踁”是指春秋时期鲁国政治家叔孙婼的家臣。据初步考察,《左传》《通志》《太平御览》等文献也多写作“梁其踁”,而少见“梁其胫”。据此,《册府》校订本宜改作“梁其踁”为是。

2.郤献子—郄献子/郗献子

《国语》各本均作“郤献子”(《晋语五·6》/P400)。《册府》宋本与明本同作“郄献子”,校订本则作“郗献子”(《陪臣部·智识》/P8432)。此外,校订本他处也作“郄献子”(《陪臣部·智识》/P8432)、“郤献子”(《将帅部·德义》/P4735、《陪臣部·忠义》/P8530、《陪臣部·失礼》/P8625)。

今按:郤献子即郤克,谥号为献,故称郤献子。郤献子先祖为晋国公族,故为姬姓,后因叔虎有军功被封于郤邑,故又称郤氏。“郄”字古与“郤”同,《集韵·陌韵》:“郤,地名,晋大夫叔虎邑,亦姓,或作郄。”对于“郤献子”,古籍中多作“郤献子”或“郄献子”,但未见“郗献子”。

实际上“郗”与“郤”“郄”本无关联。郗,《说文·邑部》:“周邑也,在河内。”河内,古地名,在今河南沁阳市西南,河内县于1913年改名沁阳县,1989年又改为沁阳市。又《广韵·脂韵》丑饥切:“郗,邑名;又姓,出高平。”《正字通·邑部》:“郗,姓。郗与郄别。黄长睿曰:郗姓为江左名族,读如絺绣之絺,俗讹作郄,呼为郄诜之郄,非也。郄诜,晋大夫郤縠之后。郗鉴,汉御史大夫郗虑之后。姓源既异,音读各殊,后世因俗书相乱,不复分郗、郄為二姓。”《春秋左传注疏》卷二十五载该事件时写作“郤克至齐,为妇人所笑”,用“郤”,与《国语》同。《韩非子》中与“郤献子”有关的记载写作“郄献子”;《太平御览·兵部》引《国语》时写作“郄献子”,如“《国语》曰:‘靡笄之役,郄献子伤……”。

此外,《太平御览·刑法部》引他书时有“郤献子”而无“郗献子”。据此,《册府》校订本“郗献子”当从宋本改作“郄献子”为是。

五、结 语

随着信息技术的不断发展与普及,利用计算机相关技术开展古籍数字化整理与研究,将是古籍整理工作现代化的必由之路。本文通过计算机辅助硏究,将《册府》与《国语》文本数字化,利用Python语言编程设计,穷尽式对比分析了《册府》引《国语》情况,同时参照其他相关典籍,对《册府》与《国语》进行异文互校,并得出“《册府》引《国语》底本为公序本或大量引用了公序本”的结论,丰富了《册府》引文研究。异文互校既有助于了解《册府》引文异文概貌,又可以为校订本《册府》的修订和完善提供有益的参考和借鉴。

[参考文献]

[1]辛德勇.公序本《国语》“我先世后稷”文证是[J].文史,2014(2):151-173.

[2]戎辉兵.《国语》流布、研究及版本概述[J].唐山师范学院学报,2009(6):31-34.

[3]陈尚君.古代类书整理的重大收获:评校订本《册府元龟》[C]//南京大学古典文献研究所.古典文献研究.南京:古典文献研究,2008.

[4]吴浩.《册府元龟》引文方法述论[J].扬州职业大学学报,2010(4):1-5.

[5]郭万青.唐宋类书引《国语》硏究[D].南京:南京师范大学,2013.

[6]王欽若,等.册府元龟:校订本 [M].周勋初,等,校订.南京:凤凰出版社,2006.

[7]上海师范大学古籍整理组.国语[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[8]王钦若,等.宋本册府元龟:全4册 [M].北京:中华书局,1989.

[9]王钦若,等.册府元龟:全12册 [M].北京:中华书局,1960.

[10]董增龄.国语正义:21卷 [M]//宋志英,选编.《国语》研究文献辑刊.北京:国家图书馆出版社,2012.

[11]真大成.中古文献异文的语言学考察:以文字、词语为中心[M].上海:上海教育出版社,2020.

The Textual Research on Cefu Yuangui Quoting from Guoyu: The Third Study of the Citation Series in Cefu Yuangui

[Abstract] With the help of computer-aided research and Python language programming technology, a complete statistics and analysis of the citations of Cefu Yuangui can effectively solve the historical problem of “citations without indicating the source” of Cefu Yuangui. Based on the digital texts of Cefu Yuangui and Guoyu, a complete Cefu Yuangui citation Guoyu database was obtained through full-text comparison and manual processing. Through the analysis of citation characteristics, it can be roughly inferred that the base text on which Guoyu is cited in Cefu Yuangui should be the public preface version, or it is highly likely that a large number of references were made to the public preface version. The textual research on the citation of variant texts from Guoyu in Cefu Yuangui can provide reference for further improving the revised version of Cefu Yuangui. The application of computer-aided research methods has methodological guidance significance for citation research and literature review.

[Key words] citation characteristics;variant text proofreading;computer-aided research;Cefu Yuangui;Guoyu