巧用逻辑支架?助力思辨写作

王卿

摘 要 本文以具体作文题为抓手,将高中语文教材逻辑单元所涉及的较容易为学生理解、较高频被使用的逻辑知识作为支架,运用到思辨写作中去。在“始于审问”“炼于慎思”“成于辩驳”的思维路径中使用逻辑支架能够让写作有的放矢,让分析走向严密,让论证走向深刻,助力思辨写作。

关键词 逻辑知识 思辨写作 审问 慎思 辩驳

思辨写作指客观理性地、有条理地表达自己的观点,讲究逻辑,有理有据。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提到,“学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人”,“学习用口头与书面语言阐述和论证自己的观点,驳斥错误的观点”[1]。从思考、表达、驳斥等多角度学习严谨规范说理,基本可看作对高中生“思辨写作”的内涵要求。

在思辨写作中,必要的逻辑知识是学生学习说理的重要抓手。但逻辑知识在高中语文教学中被长期淡忘乃至于忽视。1986年的《高中语文教学大纲》删去有关逻辑知识的内容,直到《普通高中语文课程标准(2017年版)》中才加入了对于逻辑规则的解释及对逻辑进行应用的能力要求说明,2017年部编新教材才在选择性必修上册最后一单元增添了“逻辑的力量”单元。

《论语》的“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”给思辨写作提供了一条可参考的思维路径。笔者认为,巧用教材涉及的常用逻辑知识,并以此为支架,运用“始于审问”“炼于慎思”“成于辩驳”[2]的思维路径能够有效助力思辨写作。“始于审问”可以让写作有的放矢,“炼于慎思”能够让分析走向严密,“成于辩驳”能够让论证走向深刻。在这条完整的思维路径中,写作的思辨性贯穿始终。

一、逻辑支架是什么

“支架”一词借自于建筑行业使用的“脚手架”,来源于维果茨基的“最近发展区”理论,是一种帮助学习者建构知识体系、增强理解的概念工具。“支架”能够起到支撑作用,逐步提升学生的学习能力。

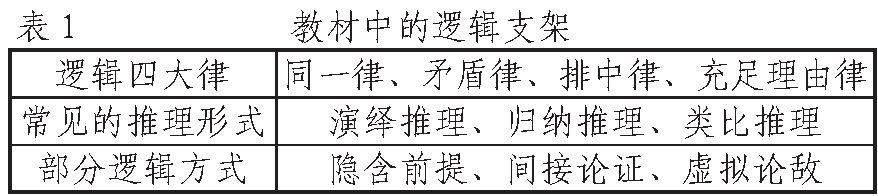

统编教材所涉及的“逻辑支架”主要包含逻辑知识中的“四大律”、常见推理形式及部分逻辑方式,整理如下表。

学生进行思辨写作时,在“始于审问”“炼于慎思”“成于辩驳”的思维路径中运用逻辑支架,能够发现谬误、进行推理、展开论证,让思考更加严谨周密,表达更具洞见、更富理性。

二、思辨写作时逻辑支架的使用

1.始于审问

在“始于审问”中,可运用逻辑支架之“四大律”(同一律、矛盾律、排中律、充足理由律)。运用“同一律”有助于发現如“以偏概全”等逻辑谬误,以便进行准确的概念界定,从而让论证有的放矢。运用“矛盾律”“排中律”有助于发现如“自相矛盾”“模棱两可”“模棱两不可”等逻辑谬误,使概念更准确。运用“充足理由律”则能够使得论证的发生有必然性,这是论证得以成立的保证。

(1)由“同一律”作为支架的审问。“同一律”即事物只能是其本身。如2011年上海高考语文作文题:

犹太王大卫在戒指上刻有一句铭文:“一切都会过去。”契诃夫小说中的一个人物在戒指上也刻有一句铭文:“一切都不会过去。”这两句寓有深意的铭文,引起了你怎样的思考?

提问:为什么“一切都会过去”和“一切都不会过去”?这里的“一切”指什么?以“同一律”作为支架去考虑便可明了,前一个“一切”代指“时光”“事件”等客观实在,后一个“一切”指时光中的经验、教训、喜乐等带给人的体验、成长等。明确了两个概念的内涵不一致,便为后续论证提供了起点。

(2)由“矛盾律”“排中律”作为支架的审问。“矛盾律”即某一事物在同一时刻、同一方面不可以既是这样又不是这样。“排中律”即对于任何事物在一定条件下的判断都要有明确的“是”或“否”,不存在中间状态。如2014年上海高考语文作文题:

你可以选择穿越沙漠的道路和方式,所以你是自由的;你必须穿越这片沙漠,所以你又是不自由的。

提问:为什么可以既“自由”,又可以“不自由”?由“矛盾律”和“排中律”来看,“自由”是因为可以选择穿越沙漠的道路和方式,“不自由”是因为必须穿越,这两个理由符合了“矛盾律”和“排中律”,这两大律为后续论证提供了基石。

(3)由“充足理由律”作为支架的审问。“充足理由律”即任何判断必须有充足理由。如2021年上海秋考语文作文题:

有人说,经过时间的沉淀,事物的价值才能被人们认识;也有人认为不尽如此。你怎么看?

提问:第一个“有人说”的观点符合“充足理由律”吗?有没有其他的可能性?经过时间的沉淀,事物的价值与是否能被人们认识之间没有关系。题目中的判断不符合“充足理由律”,这为后续行文构建论断与论证提供了空间。

由以上“四大律”在不同作文题中所呈现出的支架作用可以看到,“四大律”在思辨作文的“审问”部分可以发挥起点、基石、空间等作用,充分助力思辨作文的写作。

2.炼于慎思

在“慎思”中运用逻辑支架中的归纳推理、演绎推理和类比推理,形成相应的判断。

(1)由归纳推理作为逻辑支架的慎思。如2022年上海春考语文作文题:

园林是自然山水的浓缩,缩写读物是原著的浓缩,博物馆是历史文化的浓缩……人们倾向于认为“浓缩的就是精华”,对这一观点你怎么看?

思考:人们归纳推理出“浓缩的就是精华”的看法,归纳是一种由个别到一般的推理方式。然而,这并不意味着“浓缩”一定能够形成“精华”。由此,为下一步论证提供了思维起点。

(2)由演绎推理作为逻辑支架的慎思。 形式逻辑中好的演绎推理具有“必然地得出”的特点,包含三段论、假言推理、联言推理、选言推理等推理形式,其中选言推理在思辨写作的慎思中较为常见。如2021年上海秋考语文作文题:

有人说,经过时间的沉淀,事物的价值才能被人们认识;也有人认为不尽如此。你怎么看?

思考:这是选言推理中的哪一种?这样的推导为“真”吗?这是必要条件的假言推理,强调了事物的价值被人认识的唯一条件是“经过时间的沉淀”,这一推断并不为真。由此,为下一步理性表达提供了空间。

(3)由类比推理作為逻辑支架的慎思。“类比推理”的核心在于聚焦相似性。如2022年上海春考语文作文题:

园林是自然山水的浓缩,缩写读物是原著的浓缩,博物馆是历史文化的浓缩……人们倾向于认为“浓缩的就是精华”,对这一观点你怎么看?

这一作文题的现象都能够展现出“浓缩”的相似性。在进行思辨作文的具体论述时,运用类比推理以关注相似性能够激活思维、纵览古今、调动积累,由种种相似现象聚焦进行比较。但需要注意的是,类比推理的核心是相似性,对于相似性的感知与确认很大程度上依赖于人的认知能力。人的认知能力各有千秋,由此笔者认为思辨作文的通篇不能仅仅依赖于类比推理来呈现思辨性。换言之,仅依赖类比推理而形成的论断缺乏一定的说服力。

在“慎思”中运用逻辑支架中归纳推理、演绎推理和类比推理,能够助力思辨写作的行文多考虑“未必”情况的出现,找到一些不确定性条件,有助于形成严谨的起点,从而助力多元开放的理性表达。

3.成于辩驳

在“成于辩驳”中运用逻辑支架之隐含前提、间接论证、虚拟论敌。

(1)运用隐含前提以辩驳。如2022年徐汇高三一模语文作文题:

成长是个不断被塑造,也是个不断自我塑造的过程。这句话对你认识自身与外部世界的关系带来哪些思考?

分析题意可知,“被塑造”固然能够带来人的进步或成长,但来自外部世界的塑造对人们的成长未必都是积极的。借助这一隐含前提能够在论证中进一步阐述“被塑造”的多元意义。

(2)运用间接论证以辩驳。间接论证中包含反证法、归谬法、排除法等多种方式,它们能使论证更有说服力。如下列作文题:

周国平曾说,在五光十色的现代世界中,活得简单才能活得自由。你同意这一说法吗?为什么?

分析题意可知,现代世界的五光十色似乎使得人们别无选择,诉诸权威发现似乎活得简单才能活得自由,这样看来,如梭罗般离群索居是一种选择。然而,作为现代社会的一份子,并非人人都能够抛下一切回归自然。运用排除法可知,这样的处事方式是种理想状态,但非常人能够做到。运用排除法能够推动思维在论证中迅速明确此路不通应另辟蹊径。

(3)运用虚拟论敌以辩驳。教材的《六国论》开头便运用了虚拟论敌:苏洵针对有人可能会产生的“率赂秦耶”的困惑补充说明了原因,即“不赂者以赂者丧”。

引入虚拟论敌的方法有两个,一是假想论敌如何反驳我们的观点,二是主动反驳别人的论点。如下列作文题:

一个人迷路后,解决方案多半有三种可能,一是寻找引路人,二是寻找同样迷了路的人,三是寻找自己。你的解决方案是?

这则材料至少有三种立意,即寻找引路人、寻找迷了路的人、寻找自己。其中寻找迷了路的人最让人困惑,可以此进行虚拟论敌:有人提出质疑,寻找迷路之人岂非问道于盲、于事无补?可对此尝试给出回应,精神会聚拢,力量会生成,各抒己见的思想碰撞助推走出困境。

运用虚拟论敌,能够让思维主体暂时以对立立场思考、论证,从而让论证更具体、更完备,使得论证走向深处。

三、对思辨作文中逻辑支架使用的反思

为了便于阐述逻辑支架在思辨作文思维路径中所起到的作用,笔者尝试以“审问”“慎思”“辩驳”的思维路径为统领。但在实际的思辨写作过程中,各个逻辑支架是以协同运作的方式助力写作者明晰思维、合理论证、理性表达的。比如,在运用“四大律”的同时可以使用排除法、虚拟论敌等,没有一定的只能单一使用“审问”、“慎思”或“辩驳”的思维支架。

此外,逻辑支架除了教材所列的之外,还有很多,教师应结合学情,适时地引导学生进行补充与使用。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S],北京:人民教育出版社,2020.

[2]贾桂强.生长式语文课堂[M],北京:中国人民大学出版社,2018:252.