瞧,我的灵魂批注

纸张是二维的,书本里的世界却立体又丰富!握紧手里的笔,进入“沉浸式”的阅读状态,“脑内小剧场”预备上演剧目,开始自由创作吧。读书时,吐槽、质疑、惊叹、思考、想象……我们都是认真的!

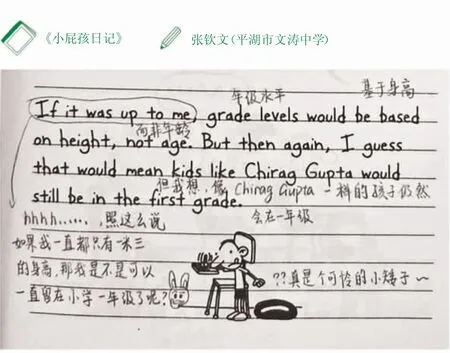

“小屁孩”的幻想

读《小屁孩日记》时,我看到一段话。Jeff Kinney 认为,年级水平应该基于身高决定,而非年龄,于是他就把Chirag Gupta 给搬了出来。这人比椅子还矮,莫名戳中了我的笑点。照他这么说,如果我的身高只有1.3 米,是不是就能一直待在小学里玩,不用长大了呢?

不如漫步于眼前的夕阳下

初中有一篇课文叫《秋天的怀念》,我被史铁生对他母亲的感情打动了,又去看了《我与地坛》这本书。《我与地坛》的最后一段,让我久久不能忘怀:“但是太阳,他每时每刻都是夕阳也都是旭日。当他熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝辉之时。”我第一次读时,被句子里的朦胧优美打动。第二次读时,我对生命有了更深的理解。无论是因为疾病、意外还是年老,我们每个人都会有孱弱卧床的那一天,而史铁生将梦想和意义交付于写作,将写作视为自己的第二次生命。

在《我与地坛》的目录上,我郑重地写下了自己的感受。命运神秘、深奥而无常,有时让人困惑,有时也让人感到精彩。命运如水,我们无法阻止它的流逝,却能用手去触碰它的纯洁。我们没有必要在当下自寻烦恼,过多地忧虑于未来会怎样,不如漫步于眼前的夕阳下,享受此刻的人生。

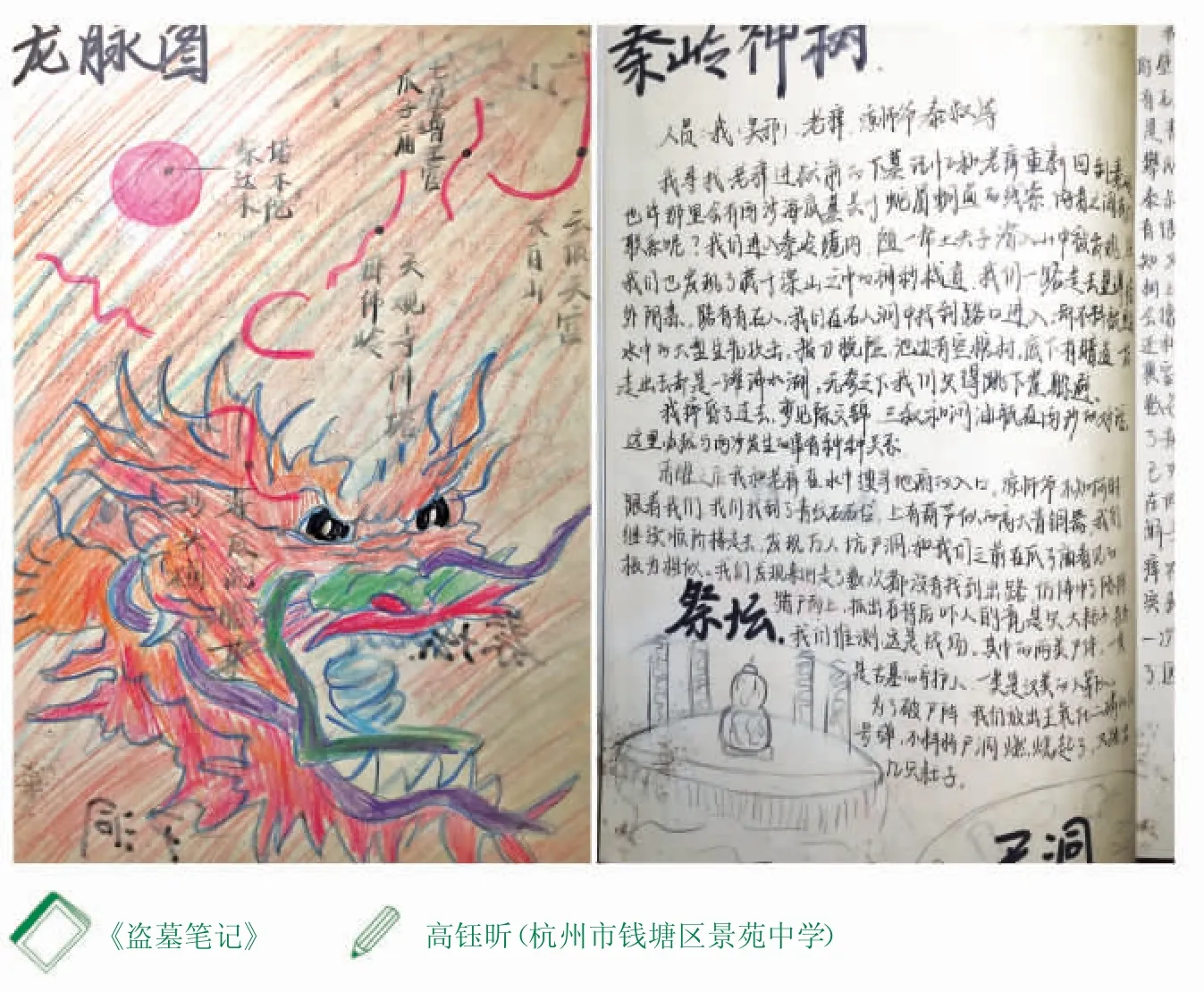

笔记的笔记

在《盗墓笔记》中,吴邪跟随三叔辗转于各个古墓,寻找九门代代口中流传的“终极”秘密。在这个过程中,吴邪是根据他爷爷留下的笔记推理出古墓的位置与凶险机关的排布的。那吴邪会不会也有一本自己的笔记来记录他在探寻各个古墓时的所见所闻呢?于是,我从吴邪的视角自制了一本看似年代久远的笔记。我还将故事里提到的“七星鲁王宫”“西沙海底墓”“塔木陀”等地标注出来,发现它们组成了一条蜿蜒而上的龙脉!我推测这与作者在书中最后留下的“终极”秘密有关。“终极”藏在长白山的青铜门后,里面封印着许多祸害人类的洪水猛兽,需要人类来守护这扇门。这个守护者也许需要像龙一般的强者。在这场“沉浸式”的历险中,我与他们身在同一个冒险世界,领略了博大精深的中国传统文化。

做迅哥儿的“灵魂画手”

第一次读《琐记》时,对于矿路学堂与中西学堂的乌烟瘴气,与鲁迅感同身受的我,在文章中随手画下一幅画:鲁迅指着摇摇欲坠的社会批判,心里满是憎恨、讽刺。而第二次读《琐记》时,看到鲁迅从中西学堂转入矿路学堂,我忽然想到《觉醒年代》中鲁迅手举“不干了”牌子的形象,便在《琐记》旁配上了第二幅插画。这样图文并茂、类比联想的方式,不仅让迅哥儿的形象鲜活生动了起来,也对我的阅读记忆和理解有很大帮助。直到现在,我还会时不时在书上化身成一名“灵魂画手”——不要在意画技水平,享受其中最重要!

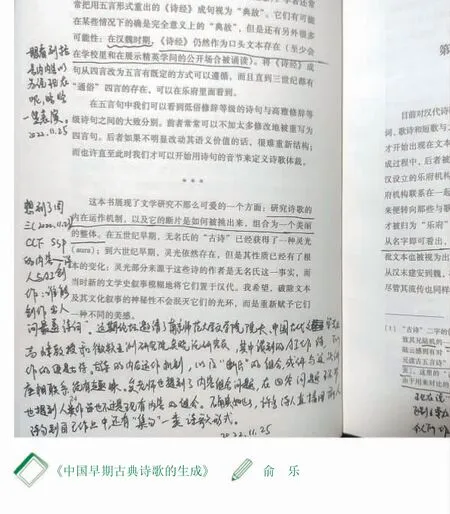

从古典诗歌到AI作诗

我喜欢在书上记录想法,盖上自己设计的藏书章,留下属于自己的痕迹。比如这本《中国早期古典诗歌的生成》,序言里写道:“这本书展现了文学研究不那么可爱的一个方面:研究诗歌的内在运作机制,以及它的断片是如何被挑出来,组合为一个美丽的整体。”这让我想到了此前参加过的一场论坛,主题是“诗人与AI 创作:谁能创作出人间最美诗词”。这场论坛邀请了南京师范大学文学院院长高峰教授和微软亚洲研究院矣晓沅研究员,他们谈到了AI 创作古诗和内容组合的问题。我印象颇深的是矣老师的一句话——“人类作诗也不过是现有内容的组合”。作者在这里提到的“诗歌的内在运作机制”和“断片”的组合,或许正与这场论坛有关?我写下了自己的见闻和困惑,带着问题翻开下一页……

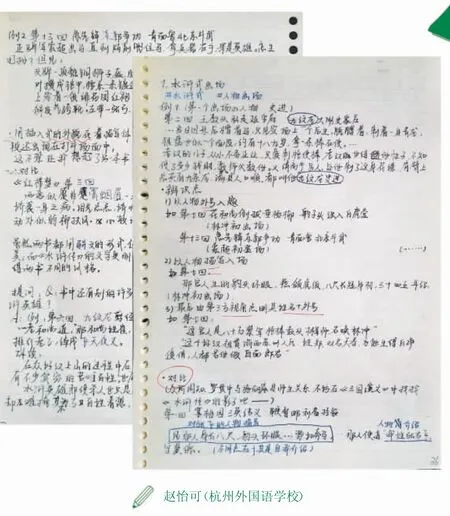

打破次元壁

读书时,我总是手脑并用,可忙碌了!我喜欢用图谱把书中的人物关系关联与展示出来;按照自己的理解,写点评与心得体会;还经常打破书与书之间的次元壁,穿梭于不同的故事宇宙里,别提有多好玩了!比如,《三国演义》第一回,从对张飞的出场描写“身长八尺,豹头环眼,燕颔虎须,声若巨雷,势如奔马”里,我看到了《水浒传》第七回描写林冲“生的豹头环眼,燕颔虎须,八尺长短身材”的影子。我也可以让思绪从《水浒传》第十三回飘到《红楼梦》第三回,同样是用插入式的外貌衣着来体现人物的性格特点,《红楼梦》的文字更加细腻优美,而《水浒传》的文字更加明快通达,从细节描写就可以窥见两本书的不同风格。

下次,你也试试这样穿越的感觉吧!

大师也可爱

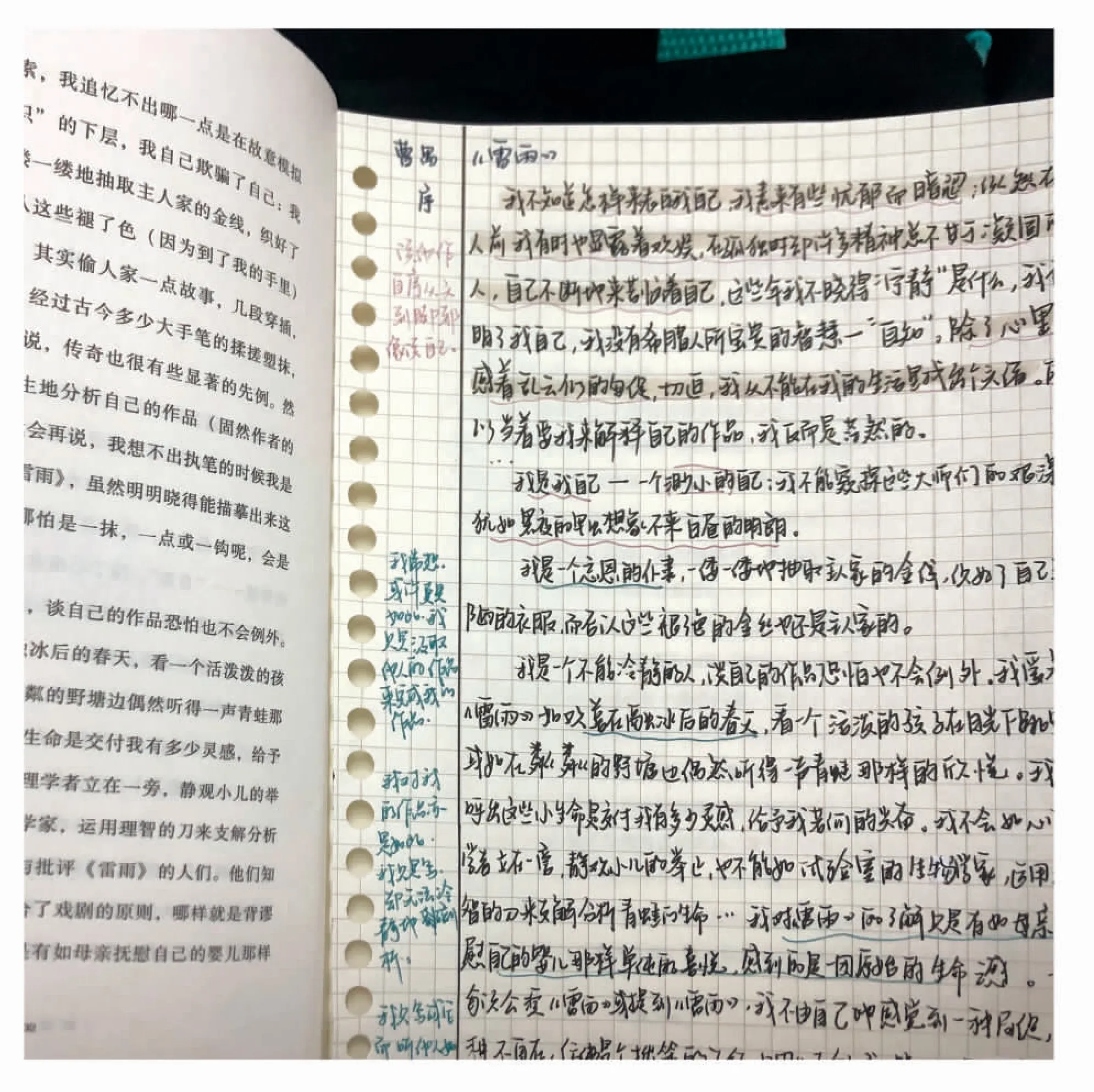

“我不知道怎样来表白我自己,我素来有些忧郁而暗涩;纵然在人前我有时也显露着欢娱,在孤独时却如许多精神总不甘于凝固的人,自己不断地来苦恼着自己……”看到曹禺为《雷雨》写的序言开头,我就难以抑制与大师共鸣的激动,写下:“读他作自序,从头到脚都像在读自己。”

我没想到,如曹禺一般的大家,在面对其他大师时也会感到渺小和自卑。“我是我自己——一个渺小的自己:我不能窥探这些大师的艰深,犹如黑夜的甲虫想象不来白昼的明朗。”“我对《雷雨》的了解只是有如母亲抚慰自己的婴儿那样单纯的喜悦,感到的是一团原始的生命之感。我没有批评的冷静头脑……”回想起自己的写作,我也只是通过学习他人的作品来完成自己的;我对自己的文字,也像母亲看待孩子,总是无法做到冷静的剖析。我激动于曹禺能够如此精准地表达出我在写作之路上的各种慌乱和不自信,也惊讶于大文学家曹禺都有过这样的心路历程。

这是我与曹禺的相遇。在我的摘抄本上,还有无数段这样的奇遇。养成“抄书”的习惯,源于宋濂的“余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还”。选段摘抄之后,再批注。这么做也是我长期摸索下来的经验:一是书籍大多是借来的,不能批注;二是书页的空隙太小,不够自由;三是翻看以前的读书笔记,反而会影响自己从书中提取新的想法,形成一种思维定势,毕竟好书常看常新呀!

无事此静坐

“无事此静坐,一日似两日。”我喜欢苏轼与汪曾祺,当他们的名字结合到一起时,我更是被深深吸引。汪曾祺在《无事此静坐》一文中说“静是一种气质,也是一种修养”“心浮气躁,是成不了大气候的”。我便想,静的魅力到底是什么呢?

升入高中后,学业压力陡增。解不出的数学题、记不住的单词、“内卷”的焦虑……让我不知道该怎么面对。路灯下摇曳过我徘徊的影子,校道里回响过我的痛哭声。于是,我翻开书,再次与文字对话。看到汪曾祺在吵闹的环境中“做到心如止水,照样看书、写文章”,我的心也不知不觉静了下来。“快节奏的时代下,静似乎成了一种奢侈。我们每天被各种信息冲击着,被迫随着人流前进,却忘了在生命路上寻找自己的心。”我在文章旁边写下了我对静的答案。在这之后,我常常会从忙碌的学业中抽出思绪,在悠闲的午后或是宁静的夜晚,像汪先生一样“泡一杯茶,坐一个多小时,浮想联翩”。我不再纠结于题目的对错、得分的高低,只是尽己所能,在这份属于我的静中,有反思,有感慨,更有精神的松弛和思想的充实。世界喧嚣,我和几十年前的汪曾祺、近千年前的苏轼一起默念着:“无事此静坐。”