近40余年中国生态补偿研究进展与实践探索综述

崔树强, 周国华, 尚鹏, 于雪霞, 李宇薇

近40余年中国生态补偿研究进展与实践探索综述

崔树强1,2,3, 周国华1,3,*, 尚鹏1, 于雪霞1, 李宇薇1

1. 湖南师范大学地理科学学院, 长沙 410081 2.国土资源评价与利用湖南省重点实验室, 长沙 410007 3. 湖南师范大学地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验, 长沙 410081

生态补偿为生态系统服务提供者和受益者之间构建了一种公正有效的社会经济联系, 日益成为调节社会经济发展与生态环境保护两者关系的重要政策工具, 特别是改革开放后的近40余年, 我国生态补偿在理论研究与实践探索两个层面取得较大进展。基于文献、资料梳理与分析可知, 国内外生态补偿研究与实践特征在研究内容、补偿模式、融资方式、标准核定等方面存在显著差异。国内以生态补偿机制研究为重点, 以流域生态补偿、生态补偿标准核算、生态补偿影响因素分析、生态补偿政策措施制定、生态补偿效益评估等为主要内容的理论研究丰富。实践层面, 我国生态补偿政策制度探索大致经历了初始、形成、快速发展和全面推进四个阶段的纵深发展过程, 总体上形成了以政府补偿为主、市场补偿为辅, 独具“中国特色”的生态补偿实践体系与框架。区域生态补偿实践受到生态补偿政策顶层设计、区域社会经济发展水平、区域地理环境特征与生态资源禀赋、区域突出生态环境问题、区域外部社会环境、公众感知能力及参与度六大因素的协同影响,呈现横纵贯穿、内外结合结构下发挥约束—引导—需求—激励作用的四维生态补偿实践影响机制。未来有待进一步深化生态补偿机制研究, 建立健全生态补偿管理体制及市场机制, 推进区域协调发展与美丽中国建设。

生态补偿; 研究进展; 实践探索; 影响机制; 中国

0 前言

随着经济全球化、城镇化与工业化的加速推进, 气候变化加剧、土壤退化、生物多样性减少等全球性生态环境问题日益凸显。中国作为最大的发展中国家, 区域资源环境面临一定压力, 人地矛盾、空间冲突时有发生[1], 社会经济发展与生态环境保护之间的关系引发人们广泛而深入的思考[2]。在环境胁迫压力与生态文明建设双重背景下, 生态补偿(Eco-compensation)相关研究逐渐成为生态学及人文—经济地理学在区域可持续发展领域的重大科学命题。生态补偿在我国早期生态环境保护实践中就得到初步应用, 1978年改革开放后作为一种解决资源环境外部成本内部化的有效政策工具活跃在我国现代化治理体系内容之中, 极大地促进了生态环境与社会经济、不同区域和社群之间的协调发展。生态补偿作为区域协调发展利益补偿机制中的重要组成部分, 日益成为打赢“三大攻坚战”、落实“三线一单”、实现经济高质量发展和人民对美好生活需求的重要支撑[3]。随着中国特色社会主义进入新时代的历史方位, 生态补偿也面临中国式现代化、“双碳”目标与共同富裕等新要求和新挑战,环境的多变、地域的差异、时代的演替及工作的需要等形势迫使生态补偿研究与实践亟待深化。

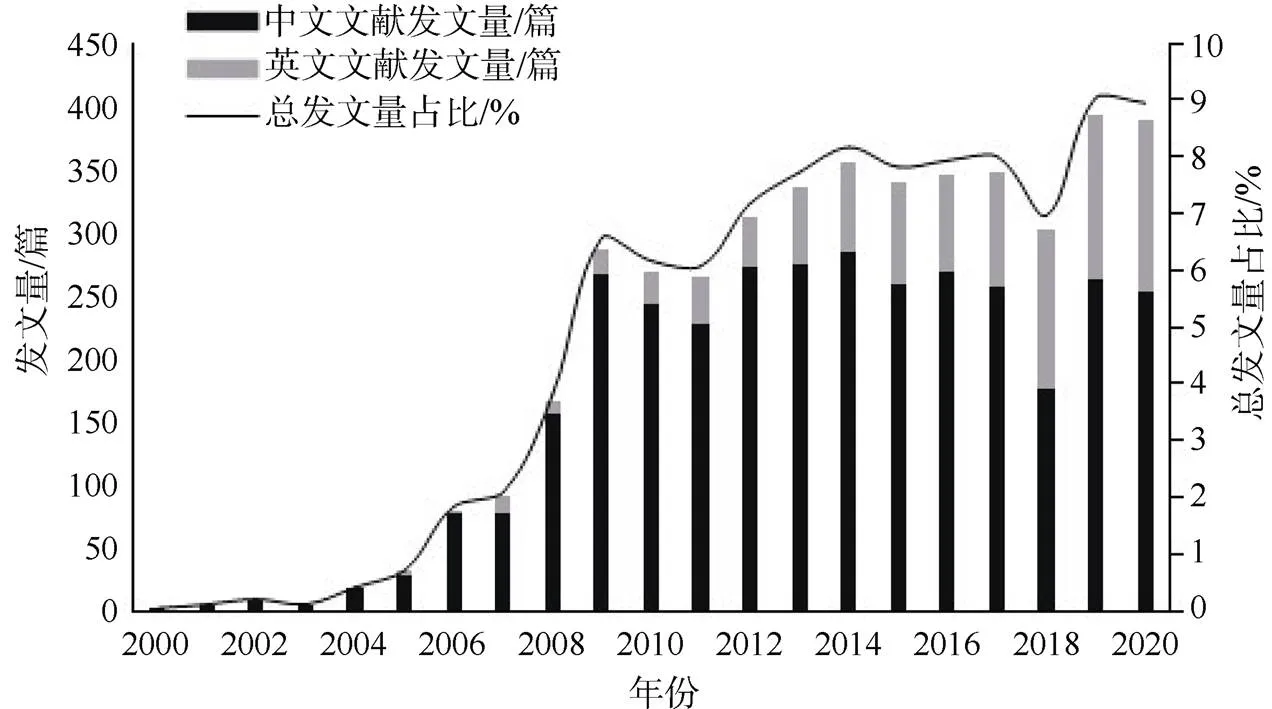

鉴于此, 本文以Web of Science(WOS)核心合集及中国知网(CNKI)库核心期刊(CSSCI和CSCD)为基本数据源, 均以“生态补偿”为主题词进行高级检索, 经文献清洗筛选后共得到有效文献4347篇, 其中中文文献3423篇、英文文献924篇(截止2020年)。生态补偿研究大致经历了起步阶段(2000—2003年)、持续增长阶段(2004—2009年)、稳步开拓阶段(2010—2017年)与深化提质阶段(2018年后)的递进式发展, 特别是近年来我国生态补偿相关研究的“国际声音”日益增强(图1)。在对其进行系统梳理的基础上重点选择Web of Science数据中的Ecology类文献、知网数据中生态/环境类期刊及其它具有较高影响力(名刊/名篇/名人/高引用率/高下载率)的文献共214篇进行精读。全面把握国内外生态补偿研究的主要内容及其进展, 深入了解我国生态补偿实践特征, 揭示区域生态补偿的影响因素及机制, 以期为生态补偿研究提供新视角、新案例与新思考, 丰富生态补偿相关研究, 为改进我国生态补偿工作提供理论参考与借鉴。

图1 生态补偿相关研究发文量变化趋势

Figure 1 Trends in the number of publications related to the development of eco-compensation

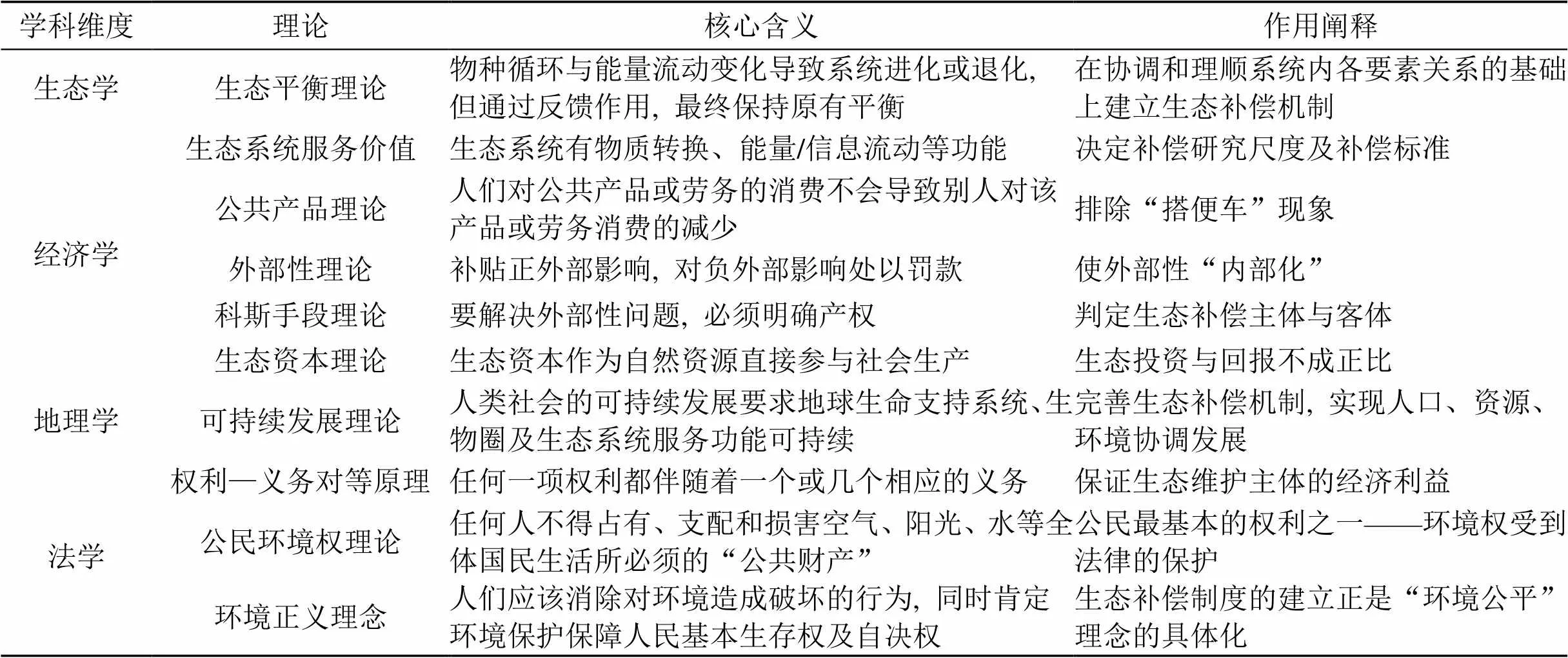

表1 生态补偿研究的相关基础理论

1 国外生态补偿研究与实践启示

1.1 国外生态补偿研究进展

国外通常用“Payment for Ecosystem Services”或“Payment for Environmental Services”(简称PES)来表达“生态补偿”, 即生态系统/环境服务付费, 指“通过对损害(或保护)资源环境的行为进行收费(或补偿), 提高该行为的成本(或收益), 旨在减少(或增加)因相关主体损害(或保护)行为而带来的外部不经济性(或外部经济性), 保护生态资源和环境[4]”。随着国际生态补偿理论研究与工作实践的推进, 西方学者在生态补偿概念及内涵研究、农业生态环境保护与补偿政策研究、生态补偿减贫效应研究、生态补偿公平与效率之间权衡研究等方面颇有建树。其中生态补偿概念及内涵研究源于1997年纽约市水资源保护规划中首提的“生态补偿[5]”, 此后Wunder[6]、Muradian[7]及Tacconi[8]等学者对生态补偿概念进行批判式地反复界定, 并都关注到了市场化、生态系统服务价格差异、激励机制、利益分配等外延对其定义解读的科学性、适用性, 肯定了政府或国家对于生态补偿的重要主导性。同时, 基于资源与环境经济学中的庇古和科斯手段以解决外部性问题为导向, 使社会成本内在化, 进一步明晰了生态补偿内涵[9]。诸多经典理论从生态补偿研究尺度、判定标准、机制完善、法律保障等内在科学逻辑进行不同层面的阐释[10–11], 为生态补偿研究与实践奠定了坚实基础(表1)。农业生态环境保护与补偿政策研究方面, 最具代表性的早期政策工程即为1936年美国实施的“农业保护计划 (Agricultural Conservation Program, ACP)”, 其规定政府可以对保护农场土壤的农户进行补贴。随后西方各国开始对农业生态环境管理进行深入探究[12], 如对生态农业进行适度资金补偿, 鼓励科技创新, 发展现代化环保型农业等, 研究目标导向性明显, 依托实践项目较多, 农业景观、生计农业、农民受偿/支付意愿等微观问题成为近年来国外农业生态补偿的研究热点。生态补偿减贫效应研究表明生态环境保护与贫困消除可以兼得, 特别是“造血型”生态补偿的减贫效应更加显著, 但往往存在制度、技术、资本与感知障碍[13], 生态补偿减贫转向生态福祉研究。生态补偿公平与效率权衡研究重点关注不同群体间费用或利益分配, 并形成以平等分配和根据收益/成本分配两种主要标准, 前者注重公平, 后者侧重效率, 但生态补偿应尽可能兼顾公平与效率, 避免新的不平等出现[14]。

1.2 国外生态补偿实践与启示

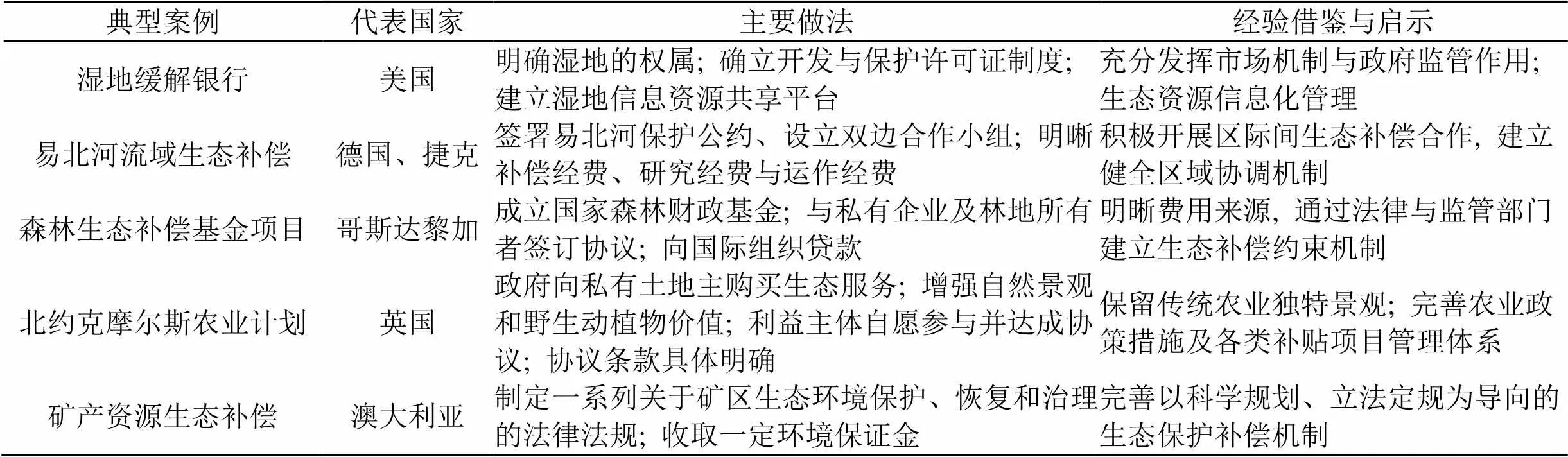

随着生态补偿研究的深入, 与之相关的资源分配、利益协调、产权界定及生态资本运营等理论探讨逐步在生态补偿实际工作中得到应用。尤其在20世纪末后, 西方各国积极开展生态补偿政策制定与实践, 积累了诸多经验, 并形成了若干典型示范案例, 如美国湿地缓解银行、德国易北河跨区域生态补偿、哥斯达黎加森林生态补偿以及澳大利亚矿产资源生态补偿等[15]。不同国家/区域因地制宜地展开生态补偿工作, 涌现以私人交易模式、排污权交易模式、生态标记模式等为代表的市场化生态补偿模式[16], 并创新性地提出了信息资源共享平台建设、双边合作组织架构、基金设立、债券发行、重大生态工程建设等特色生态补偿手段(表2), 为广大发展中国家生态补偿实践提供了经验借鉴。因此, 未来我国应充分借鉴国际生态补偿先进经验, 合理制定并规范相关补偿政策, 科学确定生态补偿区域、领域及等级划分标准, 明晰生态补偿对象, 充分发挥市场机制作用, 加强利益相关者的参与及协商, 加快由“输血式”到“造血式”补偿的转型, 建立健全生态补偿机制。

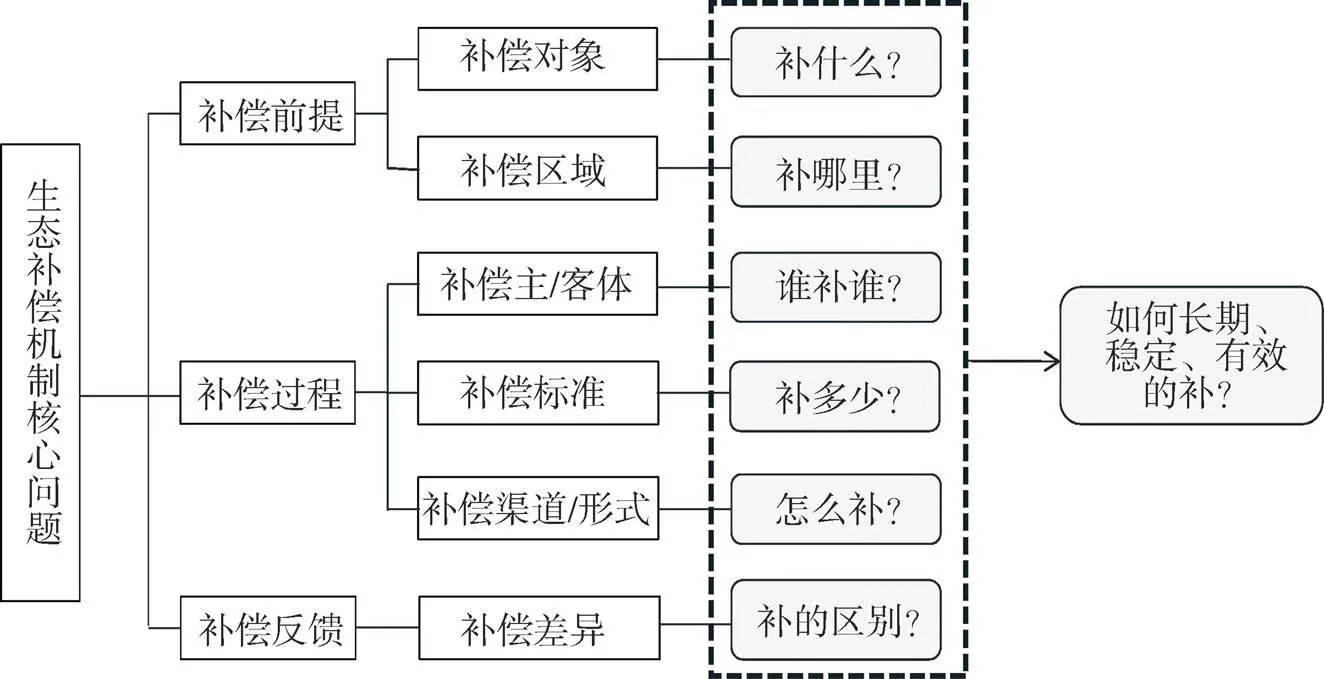

2 中国生态补偿理论研究进展

与国外多元发散的生态补偿研究相比, 中国生态补偿研究主要聚焦于生态补偿机制研究, 并依据生态补偿逻辑, 初步构建了生态补偿机制分析框架。国内生态补偿机制研究共涉及六大核心问题(图2), 即补偿前提范畴的补偿对象和补偿区域确定, 补偿过程范畴的补偿主/客体、补偿标准和补偿渠道/形式确定, 以及补偿结果范畴的补偿差异研究。总体形成一条“补什么→补哪里→谁补谁→补多少→怎么补”的生态补偿机制研究纵向逻辑主线[17], 主要包括特定领域/区域生态补偿、生态补偿标准核算、生态补偿影响因素、生态补偿政策措施制定、生态补偿效益评估等研究内容。

2.1 流域生态补偿研究

补偿对象的确定很大程度上决定了这一类对象生态补偿机制如何构建。最为典型的即流域生态补偿研究, 其中以湘江流域、贵州赤水河流域、漓江流域、太湖流域、长江三峡流域、黄河流域等重点流域的研究居多。以财政部与环保部牵头、跨越皖浙两省的新安江流域成为我国首个跨流域生态补偿机制试点流域[18]。学者们研究结果表明, 流域上下游地方政府独立开展生态补偿工作的效果并不理想, 各自为政的生态补偿模式不可取; 相反, 中央政府的介入与干预能有效提升流域内生态补偿效率和生态环境质量。且当流域下游地方政府对上游地方政府进行横向补偿时, 能更加激励上游政府对水生态环境的保护和修复, 从而实现流域生态补偿整体效益最大化[19]。跨流域横向生态补偿研究中的空间尺度偏中宏观, 通常跨越多个行政区划界限, 以构建“生命共同体”为目标, 以横向转移支付为主要渠道, 以互惠共利为原则, 强调构建协作参与式的区域综合生态治理体系从合作困境走向责任共担[20]。未来应加强流域资源产权、组织体制、法律法规、协作模式与机制等研究。

表2 国外典型生态补偿实践案例及经验借鉴

图2 我国生态补偿机制研究的核心问题

Figure 2 Core issues in the research on eco-compensation mechanism in China

2.2 生态补偿标准核算研究

生态补偿标准(补多少)始终是生态补偿机制理论研究与实践的难点。作为生态补偿过程中的关键问题, 不同国家都制定了适合本国生态补偿工作推进的补偿标准, 但仍未形成相对统一的标准。国内确定生态补偿标准的基础理论主要有价值理论、市场理论和半市场理论三种, 由此衍生生态系统服务功能价值法、市场价值法、机会成本法、微观经济学模型法、生态效益等价分析法、意愿调查法、生态足迹法、旅行费用法、影子价格法、碳税法、重置成本法等具体核算方法[21–22]。其中价值理论核心是根据生态系统服务价值而定, 而市场理论和半市场理论确定补偿标准的关键是把生态系统服务功能看作一种商品, 买卖双方即为补偿者与受偿者, 一般计算公式为S=C+λΔR, 其中C为直接成本损失,为收益与成本之差,∈[0,1], 代表谈判系数[23], 此方法核算灵活方便, 因而成为最通用的生态补偿标准核算法。但生态补偿标准核算应用存在局限性, 各级地方政府补偿标准决策大多由生态服务功能价值、机会成本、农户生态利益受损情况、财政收支情况等多种因素综合而定。不同领域与区域补偿标准差异较大, 生态补偿标准核算、分析与预测方法仍需不断创新与改进。

2.3 生态补偿影响因素研究

我国生态补偿领域广泛、内容庞杂、政策体系尚不完善, 且各地自然社会条件迥异, 生态补偿研究与实践均存在较大的区域差异。补偿结果范畴的补偿差异研究发挥反馈作用, 是生态补偿机制构建中不可或缺的重要一环, 对此, 我国学者作了较多探讨, 且总体上可分为两大类型。一是基于宏观尺度视角, 分析我国生态补偿的空间异质性, 如刘春腊等[24]基于省域尺度, 从国家政策方针导向、生态环境问题、生态资源禀赋、环保积极性、社会经济发展水平、公众感知及区域地理环境特征等方面动态分析了生态补偿实践的影响因素; 张伟等[25]从社会公平角度出发, 提出“地理要素禀赋当量”概念及其在差异化生态补偿政策制定中的应用前景。二是基于微观尺度的视角, 聚焦于生态补偿体系终端的接受者, 侧重探讨不同补偿领域中农户个体差异对生态补偿参与及支付/受偿意愿的影响。如周俊俊等[26]基于结构方程模型对宁夏盐池县的农户调查问卷进行深入分析, 发现农户家庭特征及其自然资本拥有量、环境感知与政策认知直接或间接影响生态补偿参与意愿; Zhang等[27]通过对松花坝、云龙和清水海水源地居民进行走访发现个体收入、教育背景、政策感知度、法律法规实施力度及部门协调度等影响当地生态补偿状况。对生态补偿影响因素的微、宏观分析, 相对全面地揭示了生态补偿实践差异的深层机理, 映射了不同尺度多维影响因子的耦合交互作用, 生态补偿差异研究的反馈作用得以实现, 为区域生态补偿影响机制分析与实践层面政策制度体系优化奠定了坚实基础。

2.4 生态补偿政策措施研究

从政策制定研究来看, 生态补偿的理论依据主要有两点: 社会分工论与和谐发展论[28], 社会分工论强调区域协作、综合治理, 而和谐发展论的核心是以可持续发展为目标, 提倡集约资源与环境保护, 协调人地关系, 二者互相影响, 相辅相成。从政策实施研究来看, 政策实施的最终目的是实现生态保护的同时保持补偿者和受偿者利益平衡, 提升地方政府生态治理绩效, 强化人民生活的获得感与幸福感, 因而生态补偿政策实施满意度/效益评价、区域生态补偿政策差异化设计、生态补偿综合立法研究等成为近年来生态补偿研究热点[29]。从政策优化研究来看, 政策优化以明确外部环境强制性管控为前提, 重点要求绿色发展、市场机制导向下的生态补偿政策内容、体系修正与重构[30], 生态补偿政策条例组合及配套保障措施研究得以深化。国内学者对生态补偿政策措施制定、实施与优化等方面给予充分考虑, 对我国生态补偿工作改进提供理论与方法指导, 辅助政府部门进行相关决策, “以实践带学科”、兼具“中国特色”的生态补偿政策措施研究逐渐成熟。

2.5 生态补偿效益评估研究

生态补偿效益评估研究是生态补偿机制核心问题的根本, 主要体现在生态补偿效率评价、资源环境效应评价、社会经济效益评价三个方面。生态补偿效率评价旨在探究生态补偿政策实施带来的实质性效益,主要通过构建多指标综合评价体系对区域生态补偿政策实施前后的“额外增益”测度[31],以便及时进行政策改进, 提高生态补偿的效率与公平性。资源环境效应评价主要是生态补偿政策实施后区域的自然环境质量评价, 重点包括对植树种草、水源涵养和生态修复等项目的绩效评价, 评估方法技术性较强, 模型通常较为复杂。例如时润哲等[32]构建了空间正义概念模型, 探索了长江经济带生态补偿的利益协同机制; 周凤杰等[33]基于系统动力学方法分析了森林生态价值、生态损耗以及生态补偿之间的相互影响。社会经济效益评价集中体现为生态补偿的减贫效应, 即广大穷人可以成为生态环境相关服务的提供者, 环保目标与减贫目标相结合, 生态建设与民生福祉等正向效应充分发挥[34]。

3 中国生态补偿实践探索

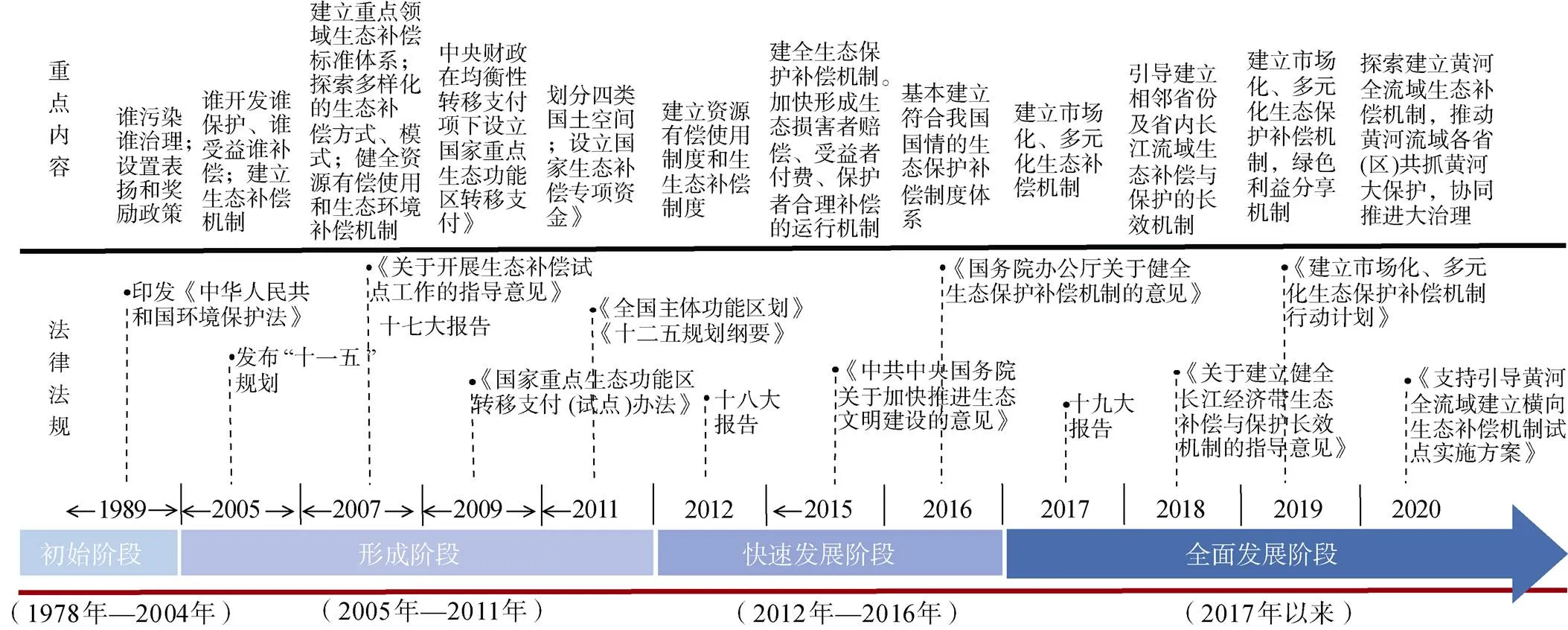

3.1 政策制度探索

我国生态补偿政策制定借鉴了西方国家的诸多经验, 1953年建立的育林基金制度就有生态补偿思想的体现[35]。到1978年改革开放后正式进入制度化的实践探索, 特别是1979年我国首次提出了“污染者付费”的理念[36], 随后生态补偿政策制度便扩展到森林、草原、流域、采矿区等领域。回顾改革开放后的40余年, 通过梳理中央政府关于生态补偿的重要法律法规文件与关键时间节点可知我国生态补偿制度的探索大致经历了初始阶段(1978—2004年)、形成阶段(2005—2011年)、快速发展阶段(2012—2016年)和全面推进阶段(2017年以来)的纵深发展过程(图3)。其中初始阶段的生态补偿主要依附于环境保护与管制, 虽对生态补偿有条文式的涉及, 却未关注到生态保护的发展机会成本等问题。形成阶段的生态补偿以“谁受益, 谁补偿”为原则[37], 制定了中央森林生态效益补偿基金制度、草原生态补偿制度、重点生态功能区转移支付制度等, 形成了较为系统的生态补偿制度体系, 但存在生态补偿制度政策未能全覆盖、法律法规不成熟等不足。快速发展阶段, 生态文明制度建设加强, 一系列生态补偿政策法规出台, 完善了生态补偿的对象、主体、标准和形式, 创建了河长制、国家公园等体制, 但依然存在生态补偿政策区域差异大、政策制度针对性不强、实施力度不够、体制机制不完善等问题。全面推进阶段, 我国经济发展已经由量的积累转向质的提升, 美丽中国、“两山”理论等生态文明重大战略部署深入推进, 大气、水及生态脆弱区等生态补偿政策相继实施, 主体多元、形式多样、内容丰富、市场导向、地方适应性良好的生态补偿政策得到不断优化, 生态补偿政策制度探索全面深化。

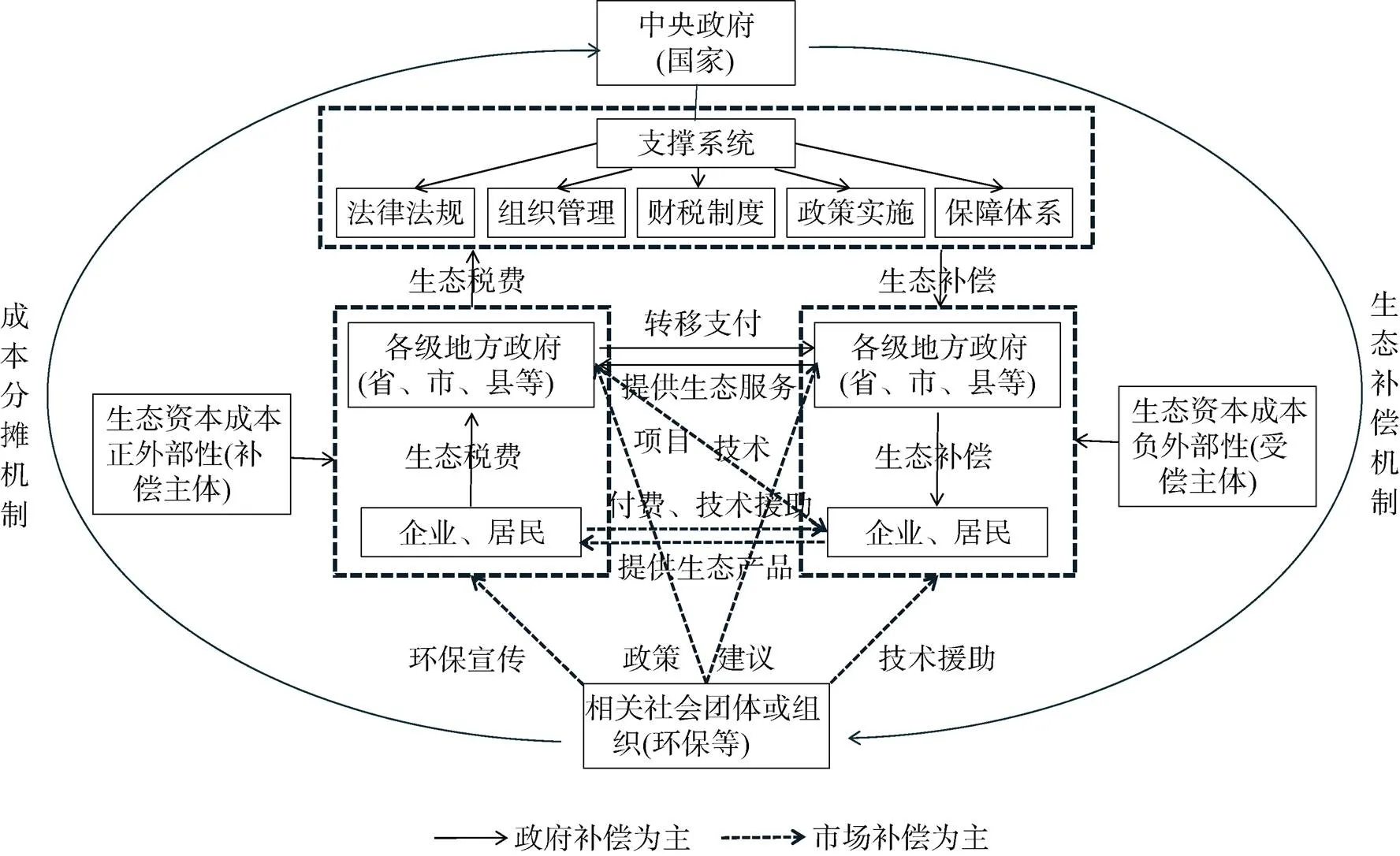

3.2 框架体系实践

近40年来我国生态补偿实践体系也取得显著进展, 总体上形成了以政府补偿为主, 市场补偿为辅的生态补偿实践体系与框架(图4)。从宏观层面来看, 生态补偿的主体从中央政府→各级地方政府→企业与居民, 建立了复杂的纵向联系。国家以相关法律法规、组织管理模式、财税制度、政策实施、协作保障体系等作为生态补偿体系的重要支撑, 从顶层设计的角度架构了生态补偿体系的基本框架。当生态资本成本体现正外部性时, 企业、居民与各级地方政府从中受益并作为补偿主体向上级利益主体如中央政府等直接缴纳生态税费; 当生态资本成本体现负外部性时, 企业、居民与各级地方政府为保护生态资源而丧失一定的经济发展机会[38], 变为受偿主体, 此时由上级利益主体如中央政府等进行生态补偿转移支付。生态补偿实践整个过程闭合循环, 特定地域生态资本成本外部性性质变化决定主体作用, 企业、居民与各级地方政府扮演补偿主体与受偿主体双重角色, 建立由成本分摊机制与生态补偿机制协同、高效运行的生态补偿实践体系[39]。从主体之间的联系来看, 各级地方政府之间互相进行生态服务与转移支付, 转移支付类型包括纵向补偿、横向补偿和部门补偿三大类, 相应典型如生态功能区补偿、流域补偿与专项补偿等; 企业、居民之间进行生态产品提供与付费、技术援助等[40], 各级地方政府也会通过市场等中介给予企业、居民一定的项目或技术援助。此外, 相关社会团体(非政府组织)如环保、自然资源协会等作为生态补偿实践体系中的第四大主体也以市场化的渠道对政府部门提供政策建议与决策咨询, 并对企业或居民进行潜移默化的生态环保知识宣传、意识培育和技术援助等。总体来说, 我国生态补偿实践体系较为综合系统, 主体完备, 内涵丰富, 与生态文明建设相适应, 但政府补偿仍占据着绝对性的主导地位, 市场补偿不够深入, 也难以适应所有地区。未来中国生态补偿实践应以因地制宜为原则,以推进区域协调可持续发展为目标, 主动契合中国式现代化、“双碳”战略、乡村振兴、共同富裕与生态文明建设等宏观战略, 不断优化多渠道、多层级及多主体的生态补偿实践体系,。

图3 我国生态补偿政策制度探索中的重要法律法规

Figure 3 Important laws and regulations in the exploration of China's eco-compensation policy system

图4 我国生态补偿实践体系与框架

Figure 4 The practice system and frame of eco-compensation in China

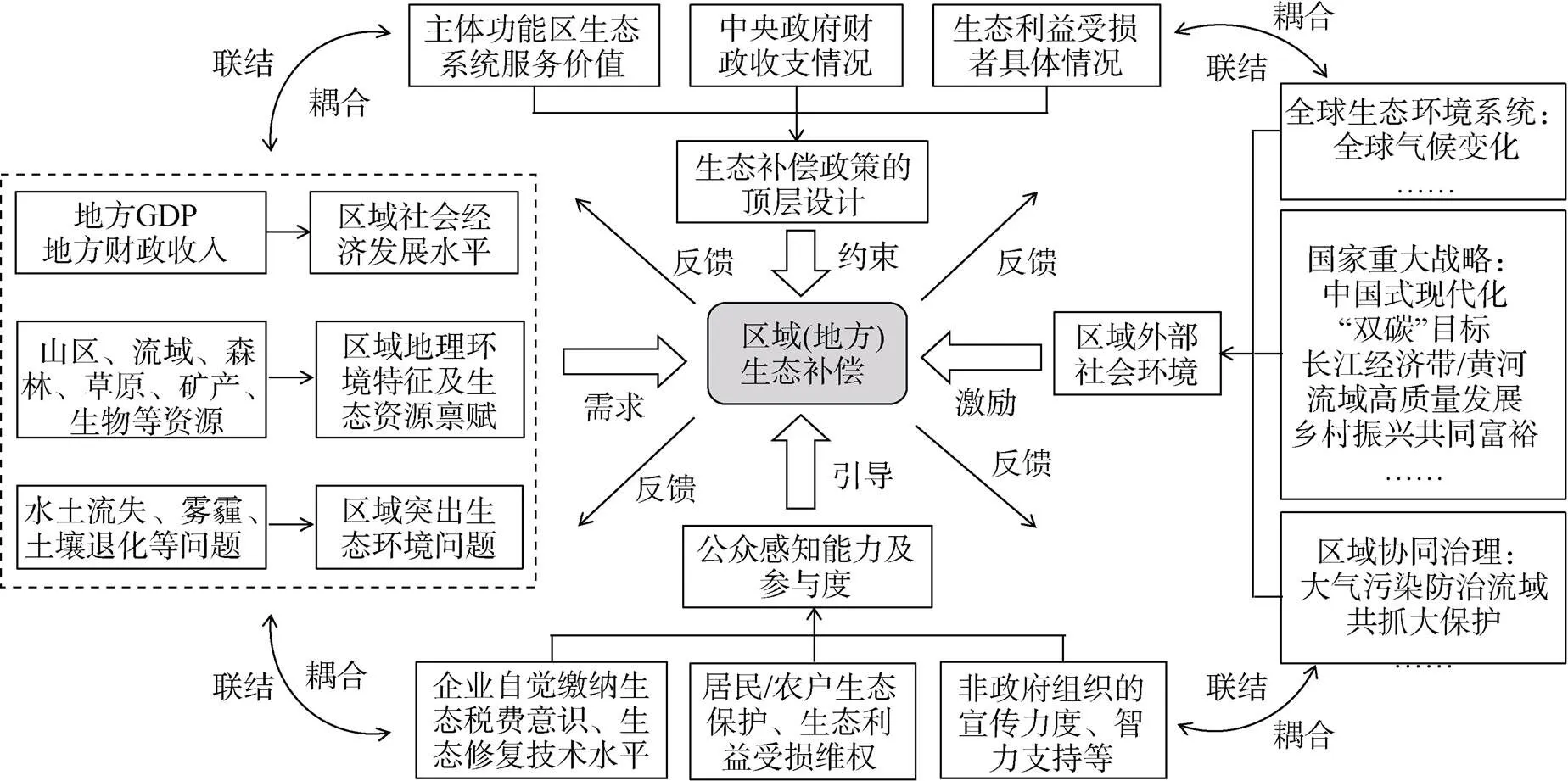

3.3 综合影响机制

生态补偿的空间载体是由自然、经济和社会子系统相互交织作用、有机耦合的区域“生态—经济—社会”复合系统, 生态补偿实践具有全局性、复杂性和不确定性[41]。认知区域生态补偿实践的影响因素及机制, 对完善生态补偿机制、优化政策制度与深化生态补偿研究具有重要意义。从我国近40余年来生态补偿工作开展情况来看, 区域生态补偿主要受全国生态补偿纵向实践体系中的主体作用以及横向区域系统内、外部因素的双重影响。垂直方向上包括生态补偿政策的顶层设计、公众感知能力及参与度两方面因素, 其中生态补偿政策的顶层设计受主体功能区生态功能服务价值、中央政府财政收支状况、生态利益受损情况等因素的共同影响; 公众感知能力及参与度则取决于企业、居民/农户、环保社会团体三大主体意识与行为特征, 集中体现为企业自觉缴纳生态税费意识与生态修复技术水平、居民/农户生态保护与生态利益受损维权意识、非政府组织宣传力度及智力支持等。如青海省首创了中国高原湿地生态效益补偿模式, 率先启动实施湿地生态管护员制度, 吸纳扶贫移民户、困难户等参与管护工, 实现生态保护与脱贫攻坚互促互进。水平方向上包含区域社会经济发展水平、区域地理环境特征与生态资源禀赋、区域突出生态环境问题等区域内部特征与区域外部社会环境两方面因素。其中区域社会经济发展水平指地方GDP规模、地方财政收入等, 直接影响生态补偿的标准, 如北京市的森林生态补偿标准达到600元/ (hm2·a), 与全国最低的森林生态补偿标准相差8倍[42]。区域生态资源禀赋与其地理区位条件密不可分, 森林、草原、矿产、生物等资源通常被作为生态补偿重点领域, 如内蒙古草原生态补偿、山东省海洋生态补偿、江苏省耕地生态补偿等成为区域生态补偿实践的典型案例。区域突出生态环境问题包括水土流失、雾霾严重、土壤退化等常见生态风险, 如京津冀地区作为全国雾霾最严重的地区之一, 曾出台首个专项治理方案——《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染治理攻坚行动强化督查方案》, 建立京津冀大气污染防治的“6+1”配套政策体系, 为大气生态补偿积累了经验。区域外部社会环境影响因空间尺度而异, 全球层面主要有经济全球化、全球气候变化等因素; 全国层面主要受长江经济带与黄河流域高质量发展、“双碳”目标、中国式现代化等宏观战略影响, 如长江流域中游地区江西、湖南两省政府签订《渌水流域横向生态保护补偿协议》, 以水质为考核目标, 按“月核算、年缴清”形式落实渌水流域生态补偿; 区域层面的生态环境协同治理目标对区域生态补偿实践提出了明确要求[43], 如长株潭城市群生态环境联防共治、城乡人居环境建设等。由此, 区域生态补偿实践受约束、引导、需求与激励因素的耦合作用, 形成横纵贯穿、内外结合的四维生态补偿实践综合影响机制(图5), 不同维度的具体影响因素多样, 并相互联结、双向反馈、交叉渗透、层层扩散, 最终影响特定区域生态补偿工作的开展与推进。

4 结论与展望

(1)理论研究层面, 对生态补偿的认知源于国外生态系统和环境保护理论研究与实践, 而后有关“PES”的相关研究逐步成熟。国内研究虽起步较晚但发展极为迅速, 国内外生态补偿研究内容、补偿模式、融资方式、标准核定等差异化特征明显。国内学者围绕“补什么→补哪里→谁补谁→补多少→怎么补”的逻辑主线重点对流域生态补偿、生态补偿标准核算、生态补偿影响因素、生态补偿政策措施、生态补偿效益评估等生态补偿机制的核心问题做了较为深入地理论探讨, 并取得丰富研究成果。

图5 区域(地方)生态补偿实践的综合影响机制

Figure 5 Comprehensive impact mechanism of regional (local) eco-compensation practices

(2)实践探索方面, 中国生态补偿以区域协调发展、生态文明建设为导向, 借鉴西方国家诸多经验展开政策制度探索。改革开放后的近40余年, 我国生态补偿大致经历了初始阶段、形成阶段、快速发展阶段和全面推进阶段的纵深发展过程, 总体上形成了以政府补偿为主、市场补偿为辅, 独具“中国特色”的生态补偿实践体系与框架。区域生态补偿实践受生态补偿政策顶层设计、区域社会经济发展水平、区域地理环境特征与生态资源禀赋、区域突出生态环境问题、区域外部社会环境、公众感知能力及参与度六大因素的耦合交互影响, 整体呈现横纵贯穿、内外结合结构下发挥约束—引导—需求—激励作用的四维生态补偿实践综合影响机制。

(3)未来, 我国生态补偿应加强特定区域的生态补偿机制研究, 注重基于实践的生态补偿机制修正与重构, 精准核算不同领域、区域的生态补偿标准, 积极拓展人文-经济领域的生态补偿研究。实践工作中要强化对生态补偿政策的适用性评估, 构建生态补偿绿色利益分享机制, 加强生态补偿宣传教育与综合立法, 充分发挥多主体作用。加快生态补偿示范区建设, 建立健全生态补偿管理体制与市场机制, 协同深化理论研究与实践探索, 推进人与自然和谐的现代化及美丽中国建设。

[1] 周国华, 彭佳捷. 空间冲突的演变特征及影响效应——以长株潭城市群为例[J]. 地理科学进展, 2012, 31(6): 717–723.

[2] GUO Baoxiong, MAN Jiang. The Research Progress and Enlightenment of Ecological Compensation Mechanism Based on Ecosystem Service Value[J]. Advanced Materials Research, 2012, 1793: 1710–1715.

[3] 李惠梅, 张安录. 基于福祉视角的生态补偿研究[J]. 生态学报, 2013, 33(4): 1065–1070.

[4] 范明明, 李文军. 生态补偿理论研究进展及争论——基于生态与社会关系的思考[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(3): 130–137.

[5] 龚虹波, 冯佰香. 海洋生态损害补偿研究综述[J]. 浙江社会科学, 2017(3): 18–26.

[6] WUNDER S. Payments for environmental services: Some nuts and bolts[R]. Indonesia: Center for International Forestry Research, 2005, 42: 24–24.

[7] MURADIAN R, CORBERA E, PASCUAL U, et al. Reconciling theory and practice: An alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services[J]. Ecological Economics, 2009, 69(6): 1202–1208.

[8] TACCONI L. Redefining payments for environmental services[J]. Ecological Economics, 2012, 73: 29–36.

[9] 黄飞雪. 生态补偿的科斯与庇古手段效率分析——以园林与绿地资源为例[J]. 农业经济问题, 2011, 32(3): 92–97.

[10] 史玉成. 生态补偿的理论蕴涵与制度安排[J]. 法学家, 2008(4): 94–100.

[11] 盛芝露, 赵筱青, 段晓桢. 生态补偿研究进展[J]. 云南地理环境研究, 2012, 24(2): 103–109.

[12] LENNIHAN R. Taxation for Environmental Protection: A Multinational Legal Study by Sanford Gaines; Richard A. Westin[J]. Environmental History Review, 1993, 17(2): 95–96.

[13] LI Xiane, LI Qian. The Barriers and Countermeasures of Implementing Ecological Poverty Alleviation in Concentrated Poverty Areas[J]. Advanced Materials Research, 2013, 2482(734–737): 1976–1980.

[14] 徐建英, 刘新新, 冯琳, 等. 生态补偿权衡关系研究进展[J]. 生态学报, 2015, 35(20): 6901–6907.

[15] WANG Aimin. Review of Ecological Compensation in Water Source Protection Area at Home and Abroad[J]. Sustainable Development, 2018, 8(1), 30–37

[16] MEINERI E, DEVILLE A S, D Grémillet, et al. Combining correlative and mechanistic habitat suitability models to improve ecological compensation[J]. Biological Reviews, 2015, 90(1): 314–329.

[17] XIE Gaodi, CAO Shuyan, LU Chunxia, et al. Current Status and Future Trends for Eco–Compensation in China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2015, 6(6): 355–362.

[18] YU Bing, CHEN Linan. Interventional Impacts of Watershed Ecological Compensation on Regional Economic Differences: Evidence from Xin'an River, China.[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(17): 6389–6389.

[19] 李宁, 王磊, 张建清. 基于博弈理论的流域生态补偿利益相关方决策行为研究[J]. 统计与决策, 2017(23): 54–59.

[20] GAO Xin, SHEN Juqin, HE Weijun, et al. Multilevel Governments’ Decision–Making Process and Its Influencing Factors in Watershed Ecological Compensation[J]. Sustainability, 2019, 11(7): 1990.

[21] FU Yicheng, CUI Xiaoyu, ZHAO Jinyong, et al. Estimation of Ecological Compensation Standard Based on Ecological Service Value Calculation[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 647(1): 012161–.

[22] ZHANG Xiang. Analysis of Water Pollution and Calculation of Ecological Compensation Standards in Huangshui River Basin Based on Ecological Footprint[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1533(2): 1–5.

[23] 谭秋成. 关于生态补偿标准和机制[J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(6): 1–6.

[24] 刘春腊, 刘卫东, 陆大道, 等. 2004–2011年中国省域生态补偿差异分析[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1897–1910.

[25] 张伟, 张宏业, 张义丰. 基于“地理要素禀赋当量”的社会生态补偿标准测算[J]. 地理学报, 2010, 65(10): 1253–1265.

[26] 周俊俊, 杨美玲, 樊新刚, 等. 基于结构方程模型的农户生态补偿参与意愿影响因素研究—以宁夏盐池县为例[J]. 干旱区地理, 2019: 1–14.

[27] ZHANG Gengjie, YU Jianxin, ZENG Weijun, et al. Status quo and mechanism suggestions on eco–compensation of three water sources in Kunming[J]. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 2017, 20(3): 715–725.

[28] 王前进, 王希群, 陆诗雷, 等. 生态补偿的政策学理论基础与中国的生态补偿政策[J]. 林业经济, 2019, 41(9): 3–15.

[29] CHEN Yue, DOU Shiquan, XU Deyi. The effectiveness of eco–compensation in environmental protection –A hybrid of the government and market.[J]. Journal of environmental management, 2020, 280: 111840–111840.

[30] 赵晶晶, 葛颜祥, 郑云辰.流域生态补偿优化: 政府与市场的协同[J]. 改革与战略, 2019, 35(2): 7–13.

[31] 袁伟彦, 周小柯. 生态补偿效率问题研究述评[J]. 生态经济, 2015, 31(7): 118–123.

[32] 时润哲, 李长健. 空间正义视角下长江经济带水资源生态补偿利益协同机制探索[J]. 江西社会科学, 2020, 40(3): 49–59.

[33] 周凤杰, 蒋涤非. 森林资源生态价值评估和生态补偿的系统动力学模型分析[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(20): 325–329.

[34] 吴乐, 朱凯宁, 靳乐山. 环境服务付费减贫的国际经验及借鉴[J]. 干旱区资源与环境, 2019, 33(11): 34–41.

[35] 司芳. 我国生态补偿制度的完善研究[D]. 烟台: 烟台大学, 2019.

[36] 张辉. 污染场地环境管理法律制度研究[D]. 合肥: 安徽大学, 2015.

[37] 万军, 张惠远, 王金南, 等. 中国生态补偿政策评估与框架初探[J]. 环境科学研究, 2005(2): 1–8.

[38] 虞慧怡, 张林波, 李岱青, 等. 生态产品价值实现的国内外实践经验与启示[J]. 环境科学研究, 2020, 33(3): 685–690.

[39] 邓远建, 张陈蕊, 袁浩. 生态资本运营机制: 基于绿色发展的分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(4): 19–24.

[40] 张跃胜. 生态文明建设与区域经济可持续发展[J]. 当代经济研究, 2016(6): 27–34.

[41] 王欣. 生态补偿机制该如何完善?[J]. 环境经济, 2019(14): 60–61.

[42] 刘春腊, 刘卫东. 中国生态补偿的省域差异及影响因素分析[J]. 自然资源学报, 2014, 29(7): 1091–1104.

[43] CHEN Cheng, BETTINA M, ZHEN Lin, et al. Social–Network Analysis of local governance models for China's eco-compensation program[J]. Ecosystem Services, 2020, 45 (C): 1–11.

Research progress and practice exploration summaryof eco-compensation in China over the past 40 years

CUI Shuqiang1,2,3, ZHOU Guohua1,3,*, SHANG Peng1, YU Xuexia1, LI Yuwei1

1. College of Geographical Science, Hunan Normal University, Changsha 410081, China 2. Hunan Key Laboratory of Land Resources Evaluation and Utilization,Changsha 410007,China 3. Key Laboratory of Geographic Big Data Development and Application,Hunan Normal University,Changsha 410081,China

Eco-compensation has become an important policy tool for regulating the relationship between socio-economic development and ecological protection, especially in the past 40 years since the reform and opening up. China has made great progress in both theoretical research and practical exploration of eco-compensation. Based on the literature and data review and analysis, it is clear that there are significant differences between domestic and foreign eco-compensation research and practice in terms of research content, compensation model, financing method and standard approval. Domestic research focuses on eco-compensation mechanism, and there are abundant theoretical studies on eco-compensation in watersheds, eco-compensation standard accounting, eco-compensation impact factor analysis, eco-compensation policy and measure formulation, and eco-compensation benefit evaluation. At the practical level, the exploration of eco-compensation policy system in China has roughly gone through four stages of deep development: initial, formation, rapid development and comprehensive promotion, and generally formed an eco-compensation practice system and framework with "Chinese characteristics" that is mainly government compensation and market compensation. Regional eco-compensation practice is influenced by the top-level design of eco-compensation policy, regional socio-economic development level, regional geographical and environmental characteristics and ecological resource endowment, regional prominent ecological and environmental problems, regional external social environment, and public perception and participation, presenting a four-dimensional eco-compensation practice influence mechanism of constraint-guidance-demand-incentive under a horizontal and vertical, combined internal and external structure. In the future, we need to further deepen the research on eco-compensation mechanism, establish a sound eco-compensation management system and market mechanism, and promote the coordinated development of the region and the construction of beautiful China.

eco-compensation; research progress; practical exploration; impact mechanism; China

10.14108/j.cnki.1008-8873.2024.01.029

Q149

A

1008-8873(2024)01-247-10

2021-07-14;

2021-08-21

国家社会科学基金重大项目(18ZDA040); 国家自然科学基金项目(41971224); 国土资源评价与利用湖南省重点实验室开放课题(SYS-ZX-202106); 2019年度湖南省重点领域研发计划项目(2019SK2101)

崔树强(1993—), 男, 山西太原人, 博士研究生, 主要从事城乡发展与国土空间规划研究, E-mail: 1185722504@qq.com

通信作者:周国华(1965—), 男, 湖南娄底人, 教授, 博士生导师, 主要从事区域发展与国土空间规划、乡村地理研究, E-mail: uuy828@163.com

崔树强, 周国华, 尚鹏, 等. 近40余年中国生态补偿研究进展与实践探索综述[J]. 生态科学, 2024, 43(1): 247–256.

CUI Shuqiang, ZHOU Guohua, SHANG Peng, et al. Research progress and practice exploration summary of eco-compensation in China over the past 40 years[J]. Ecological Science, 2024, 43(1): 247–256.