骁腾万里:作为中华民族文化符号的马

罗唯嘉

甘肃武威雷台汉墓出土的铜奔马,甘肃省博物馆藏

无论北方广袤草原的绝尘奔逸,或是西南边陲的山间铃响,还有遍布中华大地的处处驿路,都能见到马的身影。与中华民族的图腾形象“龙”相比,马少了一点神性,多了一些日常性,在各民族交融汇聚而成的中华民族历史长河中,在各民族中华儿女的生产生活、繁衍生息中,处处都留下了马的足迹,也使其成为了中国各民族共有共享的中华文化符号和文化形象之一。

1969 年10 月,甘肃省武威县(今武威市)当地农民偶然发现一座汉墓,后经考古工作者科学发掘,出土了包括39 件铜马在内的大量文物,其中一件铜奔马高34.5 厘米、身长45 厘米,“奔马昂首扬尾,三足腾空,头微左顾,右后足踏一飞鸟”[1]甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974 年第2 期。,这就是举世闻名的“马踏飞燕”。后来,这件稀世珍宝被国家旅游局确定为中国旅游业的图形标志。“马踏飞燕”之所以被选中代表中国旅游行业,固然是因为其极高的知名度和高超的艺术价值,也反映了马在中华文化中的独特地位。

马一直以来在中国人的生活中扮演着重要角色。马具有很强的负载能力和耐力,与牛相比,马速度更快,不仅能拉车也能直接骑行,因此是古代重要的交通运输工具;在冷兵器时代,骑兵机动灵活,对于徒兵有明显优势,马成为古代国家重要的军事资源,备受统治者重视;经过长期的驯养,马与人类的关系愈发亲密,并发展出马戏、马球、马术等与马有关的娱乐活动;马的高大威武,特别是奔驰时的矫健身姿,使得马成为人们审美的对象,历代诗人画家争相以诗句和画笔描绘心中骏马的形象,如杜甫《房兵曹胡马》就有“骁腾有如此,万里可横行”的诗句来形容马的纵横驰骋,而韩干、李公麟、任仁发、徐悲鸿则用丹青妙笔为马传神写照。下面我们就从马之养、马之用、马之乐等方面展现中华历史长河中马的身影。

六畜之首——马之养

马与牛、羊、鸡、犬、猪作为与人关系最为紧密的驯养动物,在中国古代合称为“六畜”。《周礼·天官》记载:“掌共六畜、六兽、六禽,辨其名物。”郑玄注曰:“六畜,六牲也。始养之曰畜,将用之曰牲。”这里的“六畜”有人认为是“牛、羊、豕、犬、雁(鹅)、鱼”六种主要用于庖厨的动物,并不包括马[2]参见杨天宇:《周礼译注》,上海古籍出版社2004年版,第51 页、第55 页。。而《左传·昭公二十五年》记载:“为六畜、五牲、三牺,以奉五味。”杜预注曰:“马、牛、羊、鸡、犬、豕。”才明确将马列为“六畜”之中。此后马一直位居六畜之首。

马虽然位居六畜之首,但是马被人类驯养的时间却晚于其他家畜。据学者考察发现,我国新石器早期文化遗址中曾发现确认为家畜的猪、狗遗骨;在新石器中晚期文化遗址中发现的家畜遗骨包括猪、狗、牛、羊、鸡,同时发现的零星马骨却很难断定为驯化的家马马骨[1]参见宋长宏: 《骐骥驰骋》,陕西人民出版社2008年版,第13—16 页。。除家马的驯化时间外,中国家马的来源也存在争论,主要有两种观点:一是认为“中国北方内陆为一独立的家马起源中心”,一是认为“马是在中亚草原驯化后,经某一途径进入中原”[2]刘羽阳:《中国古代家马研究的回顾与展望》,《南方文物》2014 年第1 期。。目前,可以确定的是现代家马驯化来源比以往认为的更加复杂,可能来自多个驯化起源种群,其演化进程是由多趾向单趾发展[3]参见陶克涛、韩海格、赵若阳、图格琴等:《家马的驯化起源与遗传演化特征》,《生物多样性》2020年第6 期。。中国考古大量发现家马骨骼遗存是源自商代晚期的殷墟,主要出现在车马坑和祭祀坑中,特别是整匹的马骨与车同出,这明显表示当时马已经完全得到驯化并被人们使用[4]参见[日]菊地大树著、刘羽阳译:《中国古代家马再考》,《南方文物》2019 年第1 期。。殷墟中出土的甲骨文记载了大量与马有关的内容,如下级官员向商王进贡赤色和白色的马,有专门负责养马事务的官员“马小臣”,有记录马驹和母马的专用文字,这都反映了当时养马业的发达[5]参见王宇信:《商代的马和养马业》,《中国史研究》1980 年第1 期。。根据《竹书纪年》和《世本》等传世文献记载,殷商祖先相土作乘马——即发明车驾[6]参见谢成侠:《中国养马史(修订版)》,农业出版社1991 年版,第54 页。,殷商人群有很活跃的商贸行动,常常往来各地,马作为交通运输工具在其生活中占据重要地位。这都说明商代是中国养马业发展的一个重要时代。

西周之后,随着社会生产力的进步,养马业也得到了进一步发展,借助大量传世文献和考古发现,可知当时的养马业已经非常成熟。马作为重要的战略资源,国家力量必然深度介入其中,其突出表现就是国家专设马政职官。《周礼·夏官》中有众多专为统治者养马的官员,如校人、趣马、巫马、牧师、庾人、圉师、圉人等。其中校人为“掌王马之政”,“凡颁良马而养乘之”,为总领养马事务之官;趣马则是协助校人喂养马匹,调节马匹饮食,并负责安排王马驾车次序;巫马就是马医,负责医治病马,上古时期巫医同源,故称“巫马”;牧师则掌管牧场,划分牧马范围等,细密的分工可见统治者对于养马的重视[1]杨天宇: 《周礼译注》,上海古籍出版社2004 年版,第472—479 页,第474 页。。

中国古代养马特别重视天时,一方面为了顺应不同季节马的动物习性,另一方面也反映了传统天人合一的思想。根据《礼记·月令》记载,季春之月,“乃合累牛腾马,游牝于牧,牺牲、驹、犊,举书其数”;仲夏之月,“游牝别群,则絷腾驹,班马政”;季秋之月,“天子乃教于田猎,以习五戎,班马政”;仲冬之月,“马牛畜兽有放佚者,取之不诘”[2](汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏:《礼记正义》,北京大学出版社1999 年版,第488 页、第505 页、第536 页、第555 页。。其中,春季要对牛马包括新生马驹、牛犊总数量进行清点;夏季将怀孕母马从马群中划分出来,单独喂养,并将小马带离母马;秋季天子要亲自田猎,带领百姓骑乘以习战法,这显示出马与战争的关系;冬季各种家畜都要回圈过冬,如果有逃逸的牛马被他人所得也不追究,这是周代的一种德政。《周礼》也记载了不同季节的马政,但是与此有所不同,《周礼·夏官》中说“春祭马祖,执驹;夏祭先牧,颁马,攻特;秋祭马社,臧仆;冬祭马步,献马,讲驭夫”[3]杨天宇: 《周礼译注》,上海古籍出版社2004 年版,第472—479 页,第474 页。。此处春夏秋冬各季节在开展相关与马有关活动之前,都要进行祭祀,这当然是古人认为世间万物背后都为神秘力量所主宰意识的反映,也说明对于养马活动的慎重。这里的“颁马”就是《礼记》中的“游牝别群”,而“攻特”则是阉割公马,平服其暴烈性格,以便驾驭,都反映出古人对于马生物性的熟稔。值得一提的是“执驹”,也就是《礼记》中的“絷腾驹”,这是周代重要的一种养马礼仪——“执驹礼”。1955 年,陕西眉县李家村窖藏出土一件“盠驹尊”,上面的铭文就记录了周天子参与执驹典礼的史实:“唯王十又二月,辰在甲申,王初执驹于岸。”[4]中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成释文》第四卷,香港中文大学出版社2001 年版,第273 页。所谓执驹礼是指在春夏之时,将小马断奶带离母马,并将其系上马具献给周天子。因为此时正是成年马发情期,可避免小马被踏伤,而周天子亲自参与,也表明马的地位。

1955 年,陕西眉县李家村出土的西周青铜器“盠驹尊”,上面的铭文记载了十二月甲申日早晨,周王举行“执驹礼”这一事件,中国国家博物馆藏

如此重视马匹的养育,自然是为了求得马的功用,而为更好地利用马匹,就要量物取材,必须对不同的马有所区分。《周礼》记载校人“辨六马之属:种马一物,戎马一物,齐马一物,道马一物,田马一物,驽马一物”[1]杨天宇: 《周礼译注》,上海古籍出版社2004 年版,第472 页。,将马按等级由高到低分为种马、戎马、齐马、道马、田马、驽马六等,分别有不同功用,种马可以拉王所乘玉路车,而驽马只能服一般杂役。

《说文解字》中马部收了大量关于马的字,表明古人对马的观察入微,也是在驯养过程中自然对马作出的区分,与马种类有关的字如驹指两岁的马,骊指深黑色的马,騩指浅黑色的马,骝指红身黑尾的马,骆指白色而马尾马鬃为黑色的马,骄指高六尺的马等,与马行动有关的字,如騀指马摇头,冯指马行动迅速,骋指马笔直地奔跑,骛指马四处乱跑等[2]参见(汉)许慎:《说文解字》,中华书局1963 年版,第199—201 页。。这种细致的区分进一步系统化就产生了各种各样的相马术。《汉书·艺文志》中就有《相六畜》三十八卷,其中必然包括了相马术,《新唐书·艺文志》中还有《相马经》《伯乐相马经》等书籍,可惜都没有流传下来。现在能看到最早的相马著作是长沙马王堆汉墓出土的帛书《相马经·大光破章故训传》,其中的“大光”是指眼睛,该书通篇讲的是通过眼睛来相马的学问[3]参见赵逵夫:《马王堆帛书〈相马经〉发微》,《文献》1989 年第4 期。。

古人不仅通过文字来描述如何相马,还通过铸造马的模型作为相马的指导,这种模型被称为马式。《后汉书·马援传》中就记载马援将交趾铜鼓改铸为马式,献给朝廷。马援上书称:“‘臣谨依仪氏 ,中帛氏口齿,谢氏唇鬐,丁氏身中,备此数家骨相以为法。’马高三尺五寸,围四尺五寸。有诏置于宣德殿下,以为名马式焉。”[1](南朝宋)范晔:《后汉书》卷五十四,清乾隆四年武英殿校刻本。有人认为著名的铜奔马“马踏飞燕”就是一件铜马式,收藏此件珍宝的甘肃省博物馆官方介绍文字说:“铜奔马是按照良马式的标准去塑造的。”[2]姬广武、张成荣:《中国马文化(驯养卷)》,读者出版社2019 年版,第114 页。历史上最知名的相马者毫无疑问是伯乐,伯乐与千里马的故事脍炙人口,值得注意的是伯乐为秦国人。秦人历史上就以养马著称,《史记·秦本纪》记载秦人祖先非子好马且善于养马,因替周孝王养马养得好得到封地建立秦国,可以说秦人是以马起家[3]参见(汉)司马迁:《史记》卷四,清乾隆四年武英殿校刻本。,后来得以统一天下,与其雄厚的马匹支撑有密切关系。秦人也是因马而强,《诗经·秦风》中《驷驖》篇说“驷驖孔阜,六辔在手”,《小戎》篇说“四牡孔阜,六辔在手。骐骝是中,騧骊是骖”,均可见秦人车马之盛。因此,伯乐出自秦国也就不足为奇了。最终秦二世时,赵高“指鹿为马”,扰乱朝纲,秦国失去天下,可以说秦人是因马而亡了。

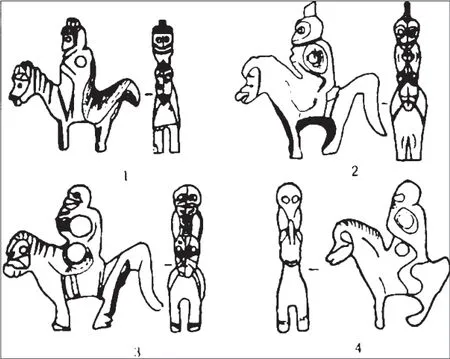

养马还有一个关键问题是防治马病。《周礼·天官》中有“兽医”,职责是“掌疗兽病,疗兽疡”[4]杨天宇:《周礼译注》,上海古籍出版社2004年版,第73 页、第476 页。。《周礼·夏官》中的“巫马”则是专为马进行医治,职责是“掌养疾马而乘治之,相医而药攻马疾”[5]杨天宇:《周礼译注》,上海古籍出版社2004年版,第73 页、第476 页。。这里虽然说是用药物治马病,但是从“巫马”这个名称看,恐怕还是采用了一些禳祈压胜的手段。此外,如睡虎地秦简《马禖祝》和河西肩水金关汉简中记载的“马禖祝”都反映了古人“祈祝马免除病疫的礼祀”[6]参见陈伟:《睡虎地秦简日书〈马禖祝〉校读》,《湖南大学学报(社会科学版)》2014 年第4 期;王子今:《河西汉简所见“马禖祝”礼俗与“马医”“马下卒”职任》,《秦汉研究》第八辑(2014 年)。。古代草原人群还相信将猴子与马群共畜,可以预防马疫。《西游记》中孙悟空被封为“弼马温”,职责是在天庭养马,实际就是“避马瘟”的谐音。汉代画像石和鄂尔多斯式青铜牌上常见猴马共存主题,图案多为猴骑或立于马上。根据北魏贾思勰《齐民要术》和明李时珍《本草纲目》等典籍记载,将猴系于马厩,能辟马病。这种信仰也可以见于十三四世纪以来的日本[1]邢义田:《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,中华书局2011 年版,第514—544 页,第516 页。。后人将这种猴马主题谐音为“马上封侯”,寄予良好祝愿,大概是一个美丽的误会。

载驰载驱——马之用

马被古人如此珍视,关键在于马的功用。马最初被人类所利用目的当然是食用,但是很快马就不是人们首选的肉食了。从祭祀用“三牲”为“牛、羊、猪”可见马肉并非人们所钟爱,因为奉献祖先的食物应当是子孙所认为最美味的。马的优势在“力”不在“味”,所谓马之力就是运输力和战斗力,兼具速度和力量的优势。今天用马力表示功率单位,用马达作为英文发动机“motor”的汉译,都可反映马为人类看重的所在。

鄂尔多斯草原地带常见的猴子骑马铜垂饰,年代在西周至战国晚期之间[2]邢义田:《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,中华书局2011 年版,第514—544 页,第516 页。

马最初是单马驮物或乘人,承载能力有限,其运力得到大大的扩展和发挥是马车的出现。中国古代传说是夏朝臣子奚仲发明了车,考古人员在河南偃师二里头遗址发现过两轮车的车辙痕迹[3]参见孙机: 《中国古代物质文化》,中华书局2014年版,第175 页。,二里头遗址的时间一般认为对应的就是史书所记载的夏代,这从侧面证明传说的可信。考古发现我国最早的商代马车实物是在安阳殷墟。孙机先生从马车的系驾方法出发,指出中国古车是从轭靷式系驾发展到胸带式系驾,最后演变出鞍套式系驾法[4]参见孙机:《中国古舆服论丛》,文物出版社2001年版,第67 页。。另外,中国的马车在发挥人员运输功能之外,还形成了独特的礼制,即通过所驾马匹数量显示车主人地位的不同,天子车驾马匹数量最多,历来有驾六和驾四两种说法。《诗经》中《车攻》篇言周宣王“四牡庞庞”“四牡奕奕”,因此人们多同意天子驾四。不过,近年来在洛阳东周王陵区一甲字形高规格大墓中发现一车六马的车马坑,为“天子驾六”提供了实物佐证。

河南安阳殷墟出土的商代车马坑,殷墟博物馆藏

马作为交通运输重要工具有两大特点:一是有耐力便于复杂地貌运输。历史上有名的“茶马古道”,为“连接云南、四川等传统茶叶产区,以马帮等载体运输茶叶等物品到藏区和其他传统茶叶市场,换取皮毛、酥油、马匹等产品的交通运输网络”[1]凌文锋、罗招武、木霁弘:《茶马古道研究综述》,《云南社会科学》2018 年第3 期。。从茶马古道所经路途看,不少地区道路崎岖、山谷水深、地形复杂,马、骡等适应能力强的马属动物自然成了马帮首选的交通运输工具;二是速度快。中国地域辽阔,古代没有如今的电子无线手段,远距离的信息沟通传递就是一大难题,于是人们建立了邮驿制度,为信息传递平整道路,沿途设置邮、传、驿舍,供来往人员休整补给。《周礼·地官》记载:“凡国野之道,十里有庐,庐有饮食;三十里有宿,宿有路室,路室有委;五十里有市,市有候馆,候馆有积。”[2]杨天宇: 《周礼译注》,上海古籍出版社2004 年版,第196 页。显示周代已有完备的邮驿制度。善于长途奔跑的马自然是邮驿传递的重要工具。邮驿传递方式主要分为车传、马传、人传,根据所传信息紧急程度选用不同的方式。马传无疑是最为快速的,为了保证马匹奔跑速度维持在较高水平,运送紧急文书时在新到一个驿站时都会换马,汉代大约是每间隔三十里设置一个马驿,这样可达“一日一夜行四百余里”[1](南朝宋)范晔:《后汉书》卷七十一,清乾隆四年武英殿校刻本。。唐代时期,邮驿制度得到很大发展,“最高等级的都亭驿配备驿马75 匹”,而驿马速度“最快可达日行500 里”[2]邹莹:《中国古代邮驿制度与传播》,《咸宁师范学院学报》2003 年第4 期。。杜牧诗云“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”(《过华清宫》),要将号称一日色变、三日味变的荔枝长途跋涉保持鲜美送给杨贵妃品尝,以博百媚生之回眸一笑,足见唐代驿马的便捷了。宋元明清驿马沿用并有发展,直到清末以来新的交通工具和技术的出现,马作为重要运输工具才逐渐退出历史舞台,仅在交通不发达的边远地区零星保留。

谈到马在战争中的功用也要从马车讲起。由于系马方法不同于西方的颈带式系驾法——这种方法拉过重的物品或速度过快都会使得马呼吸困难,我国发展出独特的“可以在车与车之间作近距离格斗的战车”[3]孙机: 《中国古代物质文化》,中华书局2014 年版,第182 页。。这种战车上面一般承载三人,分别为车左、御者、车右。其中御者就是驾驶马车的人,除非车上有国君或者主将,御者通常站在正中;车左站在御者左边,持弓箭,主要负责远攻;车右站在御者右边,持戈矛等长柄武器,主要负责近斗,同时如果战车行进遇到障碍如陷入泥中,车右还要下去排除障碍推车。战车交战的方式是双方以车右所在车面会车,当两车接近时,车右互相攻击,同时御者也控制马车撞击对方。这种交战方式,对战车的质量要求很高,对车轮侧面突出的轴头部分要特别加以保护,今天考古出土的带刃青铜车軎不仅能保护己方车轴,还能在撞击过程中攻击对方战车。同时,为了防止战马受伤,马甲、马胄等护具也大量使用。战车对于徒兵有很大优势,可以直接冲撞步兵队伍,在西周时期的战争中有很重要的地位,周人在《诗经·大雅·大明》中描述“武王伐商”这场决定性战役时说“牧野洋洋,檀车煌煌”,歌唱战车的威武。再如西周晚期的多友鼎记载一次周人对猃狁的战争,周人大获全胜,斩首数百人,还“俘戎车百乘一十又七乘”[1]中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成释文》第二卷,香港中文大学出版社2001 年版,第407 页。,可见战车在军事中的大规模运用。战车往往与徒兵配合共同作战,一乘战车用四匹马拉,可配合75 名到100 名徒兵,因此从拥有战车的数量可以衡量一个国家的实力,孔子《论语·学而》中就说过“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时”,而千乘之国在当时只是一个中等国家,大国如晋国已经拥有四千乘战车了[2]杨伯峻译注:《论语译注》,中华书局1980 年版,第4 页。。到了战国时期,大规模的骑兵逐渐出现,大有与战车并驾齐驱的趋势,一个例证就是《战国策》对当时诸国军事势力的描述往往是车骑并举,如燕国“车六百乘,骑六千匹”,魏国“车六百乘,骑五千匹”,赵国“车千乘,骑万匹”[3]谢成侠:《中国养马史(修订版)》,农业出版社1991 年版,第63 页。。不过这个时候骑兵很大部分功用是灵活快速转移兵力,是否完全实现在马背上直接作战仍存在疑问。因为,在马背上作战骑射,必须要解决人员稳定性的问题,关键就是配备马鞍、马镫等马具。马鞍出现较早,战国陶俑上就有马鞍造型。对于人马紧密结合更加重要的马具是马镫,经历了从单镫到双镫的演变历程,发现的马镫实物年代相对较晚,目前世界上可见最早实物是出土于东晋十六国时期北燕大臣冯素弗(殁于公元415 年)墓中的一对铜鎏金木芯马镫[4]参见朱忠鹤:《辽西出土世界上最早的双马镫》,《辽宁日报》2023 年2 月10 日。。此外,南京象山7 号东晋墓(公元322 年左右)出土陶马两侧各塑有一支三角形马镫。合理推测,这些实物反映的是马镫流行后的情景,马镫的出现应该远早于这些实物,也有学者提出“在木材、金属质地的硬马镫出现之前,人们曾用‘皮脚扣’来辅助上马或者骑乘,这是马镫的源头,或直接被视为原始马镫”[5]李云河: 《再论马镫起源》,《考古》 2021年第11期。。

到了汉代,成熟的作战骑兵出现,并取代战车成为军队主力。骑兵灵活机动,士兵骑在高头大马上,对步兵有强烈的压迫感,且因为速度快相对不易被弓箭命中,在对战中显示出强大的优势。历史上,北方游牧民族善于骑射,对于中原政权构成巨大的威胁。汉代匈奴首领冒顿曾以四十万精骑将汉高祖刘邦围困于白登长达七日,多亏通过贿赂冒顿妻阏氏方得解围,当时匈奴不同方位骑兵所骑马颜色不同,依照五行之色,“西方尽白马,东方尽青駹马,北方尽乌骊马,南方尽骍马”[1](汉)司马迁:《史记》卷五十,清乾隆四年武英殿校刻本。,足见匈奴骑兵之盛。元代蒙古统治者借助铁骑横扫亚欧大陆,如入无人之境,建立了东至太平洋、西至地中海的空前大帝国,很大程度上也是汗“马”功劳。杜甫《前出塞》诗云“射人先射马,擒贼先擒王”,道出战争中马的主导作用。古来英雄名将能成就大业也多得名马的襄助,项羽胯下有乌骓马,吕布有赤兔宝马,刘备有的卢快马,康王赵构能渡江建立南宋政权还得多亏了一匹“泥马”帮忙。唐太宗的“昭陵六骏”因为刻在石头上,后世的人们还能一睹这些名马风采,这六匹马名字分别为特勒骠、青骓、什伐赤、飒露紫、拳毛騧、白蹄乌,其中数匹都雕出了身中数箭的形象,说明其为唐太宗的功业浴血沙场,故太宗对这六匹马钟爱有加,专门将其刻在昭陵与自己永世相伴。而如果英雄要与自己的马分离,像秦琼卖掉黄骠马,那说明真是山穷水尽、走投无路了。

天马行空——马之乐

马因为快捷的奔跑能力为人所用,也因为奔跑发展出各种与马相关的娱乐活动,而马在奔跑中展现的飒爽风姿更为人们所欣赏。人为万物之灵,最重要的是语言思维能力,若论身体行动能力,与自然界的动物远不能相比,驯服的马匹作为坐骑为人们提供了一个超越肉身限制而快速行动的机会。据《左传》记载,周穆王“欲肆其心,周行天下,将皆必有车辙马迹焉”[1](周)左丘明传,(晋)杜预注,(唐)孔颖达等正义:《春秋左传正义》,北京大学出版社1999 年版,第1307 页。,作为帝王的周穆王为了满足自己周游天下的愿望,也需要借助车马的力量。骑乘车马出游,可以带人们去到遥远的地方,实现自己对未知领域的想象,同时也增加人们对更远地方的幻想,马由此带有一种超越性和神性。《周礼·夏官》中说“马八尺以上为龙,七尺以上为騋,六尺以上为马”[2]杨天宇:《周礼译注》,上海古籍出版社2004 年版,第478 页。,称高八尺以上的马为龙,既是对其高大雄姿的赞美,也赋予马神性。中国人很早就将马视为龙种,《周易》中说“乾为马”,同时“乾卦”各爻均以龙为比喻,可知龙与马同种,而龙是能“飞龙在天”的神物,马被称为龙自然享有这种特性,这应该和“其飞一样的乘骑感受分不开”[3]《紫禁城》杂志编辑部编:《神龙别种》,故宫出版社2014 年版,第125 页。。《西游记》中唐僧坐骑白马由小白龙变幻而成,也是龙马同种思想的体现。马既称为龙马,则可翱翔于天,因此名马又有天马的称呼。汉武帝多次用兵西域,一个目的就是要获取大宛等地的优良马匹,汉武帝每得良马,往往以“天马”名之,还专门作《天马歌》以示夸耀,诗中称:“天马徕,开远门,竦予身,逝昆仑。天马徕,龙之媒,游阊阖,观玉台。”据学者研究,汉武帝心心念念于西域良马,固然与军事有关,“更深层的一个原因是汉武帝坚定地相信‘天马’是可以沟通人世与仙界的媒介”[4]陈玉:《霍去病墓石马与汉武帝天马信仰研究》,《荣宝斋》2020 年第11 期。。秦汉时期常出现有翼神马的石刻,就是天马的形象。天马信仰展示了奔逸绝尘的马和神仙信仰相结合为人们带来的精神驰骋之乐。

狩猎是上古时代人们一项重要的生产活动,同时狩猎也是一项集体参与的娱乐活动,而马被驯服之后,在其中给予人们非常大的助力。有学者认为,“骑射作为军事体育和狩猎等野外活动则始盛于汉朝”[1]谢成侠:《中国养马史(修订版)》,农业出版社1991 年版,第64 页。,不过战国青铜器上的纹样上就已经出现了大量的车骑狩猎纹,足以说明借助马匹狩猎在战国已经成为贵族重要的娱乐之一[2]参见吴山编:《中国历代装饰纹样》第二册,人民美术出版社1988 年版,第39—48 页。。在儒家传统观念看来,以狩猎为戏,乃是放纵于声色,特别对于统治者更是亡国之娱。《尚书·无逸》篇中,周公认为文王德行之一是“不敢盘于游田,以庶邦惟正之供”[3](汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏:《尚书正义》,北京大学出版社1999 年版,第433 页。,就是说文王不以娱乐为狩猎的目的,而是一切遵守礼仪规定。司马相如《子虚》《上林》赋文中虽然极力铺陈田猎的壮观,最后却也是劝诫天子应该以礼仪为法。因此,在儒家看来沉湎于田猎是逾越礼制的过度行为。另一种与马有关的行动,却颇受到儒家推崇,这就是六艺之一的“御”,即驾驭马车。按照《周礼》记载,御是教导贵族子弟的重要内容,对于最终达到的驾驶水平有明确要求,如驾驶马车时要让车铃发出有韵律的声音,行过河流弯曲的地方要随水流高低态势前行,行过路口马车转弯的时候要如跳舞般有节奏等[1]参见杨天宇:《周礼译注》,上海古籍出版社2004年版,第200—201 页。。这要求御者一方面具备高超的驾驶技巧,另一方面也要求御者具有极强的心理素质,使得整个驾车行为呈现出内外和谐的状态。这实际是希望通过驾驶马车训练御者人格修养,最终呈现出一种道德审美。

秦始皇陵出土的一号铜马车,按照秦代真人车马1/2 的比例制作,是中国考古史上目前出土体型最大,结构最复杂、系驾关系最完整的古代车马,秦始皇帝陵博物院藏

狩猎和御都有其原初的现实功用,而与马有关的纯粹娱乐则是舞马、马球等。先看舞马。《尚书》中记载舜帝主管音乐的臣子夔说“予击石拊石,百兽率舞”[2](汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏:《尚书正义》,北京大学出版社1999 年版,第79 页。,即百兽跟随夔的音乐节奏起舞,这实际是表现舜帝治理下天下万物的和谐,有一种神秘的天人交感含义。不过人们很早就发现通过训练可以使得马匹跟随人所敲击的节奏起舞,并且可以根据人的指令完成一些动作,因此产生一种舞马的娱乐活动。据学者研究,舞马起源可追溯于汉魏时期,曹植《献马表》就描述曾获得一匹大宛马,经过训练,该马可以完成跪拜的动作,还能够随着鼓点起舞[3]参见谢成侠:《中国养马史(修订版)》,农业出版社1991 年版,第44 页。。而舞马艺术最为盛行的时候当属唐代,唐玄宗时将自己的生日定为千秋节,为国家节日,普天同庆,其间有各种娱乐庆祝活动,舞马就是其中最受人瞩目的一项。当时的舞马选用经过专门训练的西域良马,马身装饰华美的金玉配件,表演场地为巨型床榻,舞马跟随音乐从容做出各种动作,其中最高潮部分是马口衔酒杯拜伏至地,以示祝寿之意。当时文人多有诗作描述舞马场面,如张说《舞马词》言“屈膝衔杯赴节,倾心献寿无疆”,杜甫也有《千秋节有感》言“舞阶衔寿酒,走索背秋毫”,都让人遥想当时盛况。西安何家村唐代窖藏曾出土一件鎏金舞马衔杯纹银壶,壶身为一舞马后足蹲坐、前足挺立、口衔酒杯的图案,是盛唐舞马活动的真实写照[4]参见申秦雁:《唐代千秋节宴与舞马祝寿表演——从鎏金舞马衔杯纹银壶谈起》,《陕西历史博物馆论丛》第二十六辑(2019 年)。。可惜舞马的下场正预示着唐朝最终的衰落。安史之乱后,宫廷所养舞马流散四处,藩镇将领田承嗣所部一日犒赏军队,宴席上奏乐,流落至此的舞马听到音乐随之起舞,人们以为这是不祥的妖妄,于是将舞马全部杀掉[1]参见谭仁: 《舞马的悲剧》,《读书》1988 年第6 期。。不过,这种对马匹的训练后世并未绝迹,今天的马戏其实就与舞马一脉相承。唐代还盛行一种骑在马上,以长杆击球的马球游戏。这种游戏具有对抗性,分为两队,选取矫健善奔的大马,流行于当时的上层社会,唐朝皇帝如玄宗、敬宗都非常喜好这项运动。唐代章怀太子墓道壁画上描绘了一幅生动的打马球的场景,说明墓主人生前对马球的热爱。此外,赛马是起源最早的马类娱乐项目之一。人们耳熟能详的“田忌赛马”故事即记录了战国时期齐国贵族间的赛马活动。这项运动历经千年至今不衰,如青海、西藏等地藏区每年藏历六月举行的赛马会,为当地传统节日,而蒙古民族的草原盛会那达慕上,赛马与摔跤、射箭一起成为不可或缺的固定运动项目。

唐代鎏金舞马衔杯纹皮囊式银壶,展现唐代舞马活动的场景

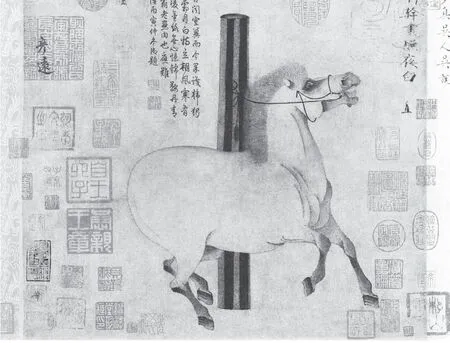

马匹奔腾时的矫健身姿、迎风摆动的马鬃马尾、浑身上下透露出的力量感和生命力,成为艺术家审美与描摹的对象,也留下了大量与马有关的艺术品。前面讲到的“昭陵六骏”洵为不朽杰作,唐三彩中马的塑像,生动刻画出马的肌肉线条和力度,是可与古代佛像艺术比肩的珍品。历代画家也特别喜欢将马作为绘画的对象,如唐代画家韩干现存《照夜白图》,描绘唐玄宗珍爱的坐骑“照夜白”,画面中白马体型膘健,被系于一木桩上,头部微微后仰,鬃毛飞扬,四蹄腾跃,展现出一种桀骜不驯之感。韩干的老师曹霸也以画马著称,杜甫《丹青引》称其所画马为“须臾九重真龙出,一洗万古凡马空”,可惜曹霸的画均已亡佚,今人也只能对诗兴叹了。现代画马名家徐悲鸿,善画快速奔跑中的马,展示“竹批双耳峻,风入四蹄轻”之动态,观其画作,众马奔腾,如有疾风吹过纸上,如有哒哒马蹄回荡于耳边,令人神旺。

(唐)韩干:《照夜白图》,美国纽约大都会艺术博物馆藏

随着时代发展和科技进步,马渐渐从交通运输和军事用途中淡去它的身影。但在游牧地区,悠久的养马牧马驯马传统绵延至今,马在人们的生活中仍占有举足轻重的文化地位,如蒙古族被称为“马背上的民族”,蒙古族的孩子将雕花的马鞍视作自己成长的摇篮,哈萨克族则将冬不拉和马视为自己的两只翅膀。在更广阔的中华大地上,马作为文化符号已深深刻印在中华民族的文化基因中,从车水马龙、老马识途、龙马精神、一马当先、走马观花、马到功成这众多的日常词汇中,更可以看出马背上承载着中华各族儿女共同创造、共同书写、共同保存的文化记忆。