肉体的隐喻

摘要:埃贡·席勒是20世纪初期的表现主义画家,他的作品以强烈的情感和夸张的造型著名。通过对奥地利画家埃贡·席勒自画像的整理和分析,来探究埃贡·席勒在画面中表达情感的方式和鲜明的表现主义特点,为其绘画情感与形式的结合分析提供一个可借鉴的方式。

关键词:表现主义;自画像;情感表达

一、在特殊背景中看席勒艺术风格形成

席勒出生于多瑙河畔的一个小镇,他的父亲是火车站站长。在父亲的影响下,火车成为席勒童年生活的中心部分,也成为他童年时期绘画的主题。但父亲的去世使他更加沉默,他的生活被死亡的阴影笼罩。他的许多人体描绘,包括自画像,似乎都能投射出他父亲去世前的伤痛和虚弱。

从1909年开始,席勒接触了蒙克、凡·高和日本江户时代的浮世绘。受社会背景、自身经历以及弗洛伊德性三大理论的影响,席勒逐渐脱离了克里姆特教授的绘画风格和美学影响,形成了自己的艺术语言风格。

在20世纪初,他的风格让旁人越来越难以理解。他的自画像具有自我讽喻的意义,常把自己描绘成受难的姿态。精炼的人物造型隐在自发的解剖和结构表现下,完全抛去了虚浮的表面,仿佛直接刻画着筋骨。他画了很多自画像。在这些自画像中,他似乎并不真实:站着、跪着或赤身裸体。画面的共同之处在于席勒内心的空虚和不安。他不像是用画笔给自己画像,更像是用手术刀解剖自己的本质。

席勒的画作具有表现主义的特点,他的画面往往透露出一种张狂又轻佻、敏感又自负的神经质。他一生画了大量自画像,有明显的自恋或者自我剖析的倾向。他作品中的人物形象大都如病入膏肓般,常常模糊人物的外在特征而着力传达自己内心的情感。

二、在自画像中看席勒表现主义艺术特点

(一)突兀的构成性

在席勒的绘画中,常见的构图是三角形构图和二分法构图。席勒根据画面人物造型的需要,强化了人物的姿态,试图在单调的画面中找寻矛盾的平衡。对人物肢体语言的研究与面部表情的深掘,不仅传达了人物内在情绪的各种变化,还巧妙地加强了构图的形式感与个性化。

在他1910年完成的《坐姿裸男》中,他双手环抱着自己的头颅,脸转向身子的一侧,双眼紧闭。四肢和面部是熟褐色,手掌和脚掌的部分被隐去。画面的中心是紧紧锁住的上半身,与之截然相反的下体反而直白坦率地面对着观众。瘦骨嶙峋的身体配上怪异扭曲的姿势,似乎是在表达内心的不安与痛苦。这幅画虽然含有“坐姿”两个字,但他的身下却没有任何支撑,就这样空荡荡地悬浮在一片光晕中。画面中的人物这样裸露,却没有让人感到丝毫色情意味。

在席勒1911年用水彩完成的《张开手臂的自画像》里,可以看出席勒对于构图的独特理解。画面的中心是四肢被隐去的席勒本人,他展开手臂呈“大”字形,没有画完的两条腿上甚至可以看见铅笔勾勒的痕迹。脑袋在宽大的外套下显得格外小巧,微微扬起的下巴似乎传达出一种不安。

在僵硬的人物、夸张的骨骼、变形的手指和几何状的肌肉表象下,席勒似乎在表达他对亲密关系的极度渴望和对现实世界爱而不得的不满。他就像拿起了手术刀对着镜中的自己开始解剖起内心,试图从中找到一些爱与安全感。在这个过程中,席勒以更直接的方式简化和完善了他的观察,创造了一个更独特的形式。

(二)隐喻的悲剧性

席勒自画像中的人物形象常夹杂着隐喻,他在母亲送他的镜子前摆出各种姿势,年轻的脸上却散发着病态的气息。1911年,他创作了第二幅《自我预言家》(图一)。画面中席勒用一件黑衣裹住身体,身后出现了一个类似于幽灵形象的男子,轻柔地环抱住他。人物之间的分界线变得模糊,消瘦病态的形体在光晕中显得尤为僵硬。骨节分明的手指已经成为席勒画面中一个经典的符号,在这幅画里也不例外。他的手指无力地伸出,静静地等待着死亡,仿佛在服从上天的命令。

幽靈的主题在艺术家的眼中不约而同地被认为是死亡的预兆,在这张画中也不例外。怪诞的笔触像是对自身肉体的摧残,他肆意刻画禁欲的身体,处处透漏出绝望与无助。他在生理上已经濒临崩溃,性格上的傲慢与自负也使得席勒处于危险之中。在某种程度上,特别是当席勒让年轻的脸庞沾染上死亡阴影的时候,笨拙的笔触和厚重堆叠的颜料反而显得生机勃勃。虽然人物形象过度扭曲,但每条线都连接在一个精确的节点上,突出了席勒在绘画方面的坚实基础。

探索总是有两重性,自我既是探究行为的主体,也是客体。席勒在1915年画了《死神与少女》,描绘了以他和沃利为原型的绝望拥抱。两人处于画面的中央,在他们四周荡开一层又一层的土壤,身下的白布何尝不是裹尸布的记号。背景中粗放的笔触与宁静祥和的面部表情形成反差,显示出隐藏在席勒内心深处的不甘和挣扎。看似牢不可破的缱绻拥抱,实则已被死神带走了再见一面的可能。沃利的胳臂隐在席勒宽大肥厚的衣袖下,看起来像是细细的一根骨节。她的头无力地靠在男人的胸膛上,眼底是无尽的依恋,这种紧密和疏离的姿态形成的张力汇集到男人的脸上。

这些画面只表现上半身之间的接触,席勒通过改变身体的造型给人一种视觉上夸张和焦虑的印象,例如故意将手掌、腿和身体的比例放大。此时这幅作品已经完全摆脱了克里姆特的影响,少了装饰性图案、颜色艳丽的多色彩分割,取而代之的是强劲有力的轮廓线。这幅画在当时的战争大背景中完成,不禁让观者思考人类在灾难下的渺小和病痛下的折磨。席勒通过画笔写下自己与爱人的结局,传递出的感觉是那样伤感。显然,席勒将自己比作死神,他张开自己大而无神的眼睛,像是在看着自己昔日的爱人,又像是对无力挽救的情感的惋惜。

席勒对人生经历的真实再现和内心情感的炽烈抒发,都在传达自身情感上的绝望和彷徨。但人物内心暗含的焦虑急躁、肉体的萎靡状态、令人瞠目结舌的夸张体态,不仅让我们看到了痛苦,更窥视到了他不为人知的内心世界。

(三)自我的表达性

席勒画过许多与自己外表并不相像的自画像,其中掺杂了对自身肉体的赤裸刻画。席勒认为,裸体是自我表达的最极端形式,不是因为性活动需要暴露身体,而是因为裸体是思想和灵魂的最佳表达。

他独特的语言与他选择的主题直接相关。他的绘画选择了有争议性的主题,并在形式上高度强调主观扭曲,以强调视觉效果和强烈的情感。席勒用单色画法的一维性使得画面中的“背景”失效,肉体的展示和空间的独立赋予了身体痉挛或紧张的特点。

这些画善于用细腻、简单、笔直的线条描绘人物。这些图形具有一定的形状、象征意义和抽象内涵,给人一种不平衡、偏离和动态的感觉。

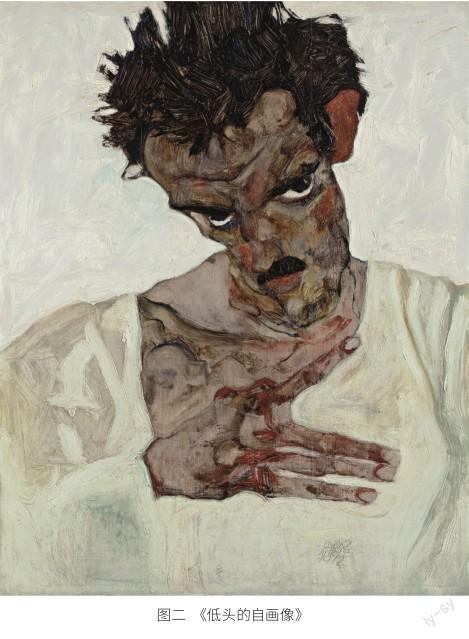

通过席勒1912年绘制的《低头的自画像》(图二)不难看出,他所追求的绘画真理毫无保留地体现在其作品上:头颅微微偏向身体的一侧,嘴唇紧紧抿着,神情淡漠。他用一种极其别扭的姿势审视自己,又像透过画面看向我们。庄重神秘的表情让人望而生畏,乱糟糟的棕褐色短发生长在他皮肤的斑驳红点上,仿佛是画家的血液在呼吸。食指脱离其他指节的行列,宽大松垮的白色上衣似乎快要从肩头滑落。病态佝偻的躯体被刻意弯曲,但依然有一种别样的美感。

他的作品有一个非常明显的特点:形象穿透人物的身心。在席勒的作品中,主人公是一种痛苦和困惑的受害者形象,他混乱的线条以相反的颜色重复,创造了一个混乱而美丽的场景。他所描绘的人物和场景通常不是静止的,而是处于狂躁不安的运动状态,也常被笼罩在一种“欲望与死亡”交织的阴影下。席勒对绘画表达出强烈的兴奋,他善于强调人体清晰的轮廓线,狂放颤抖的线是由红色、黄色和黑色的声音连接起来的。这些图像通常传达的是现实的残酷,也表现了席勒内心的紧张和冲突。

在传统意义上,性和身体被划分为两种道德领域,但席勒认为这是一种灵感和艺术的源泉。他感觉到一种激情,一种完全开放和诚实的性欲表达,通过揭示现实和画面的色彩结构来揭示其隐藏的精神状态。

三、在精神内涵中看席勒个性化绘画语言

埃贡·席勒画中的人体常会被他描绘成纯粹的肉体或者结实的物品。为了深入挖掘人物神经质的情绪,他还在疯人院潜心研究精神病人的神态和动作。席勒一再警告说,冲突的道德潜力太反复无常,因为他可以毫不费力地把人内心的阴暗面调动起来。

周围人对席勒绘画才能的肯定让他对自己产生了极端的自恋情结,在席勒一系列的自画像中无一不表露他对自己才能的欣赏。在其《穿格子衬衫的自画像》《与灯笼花的自画像》《举起双臂的自画像》《露肩的自画像》一系列自画像作品中,所有的形体动作以及眼神的凝望都让观看者如同在镜子里直窥最真实的席勒。他认为色彩不是为了描绘人体的自然特征,而是为了突出生命的张力和内心的冲突。

他笔下的自己是苍白脆弱的,没有夸张的男子气概,只剩下残缺的肢体和破碎的思绪。他认为自己必须成为一个创造者,他要通过事物的表象看到精神的本质。痛苦铸成的外轮廓线是那样尖锐,他只忠于自己强烈的个人感受和独树一帜的绘画审美。

席勒画面上的个性语言来源于他对表现主义的方式的独特理解,他通过离经叛道的画面宣泄着自己的不满与渴求。他抛开人物外表的写实,用自己敏锐的观察力和表现力揭露现世的苦难,往里倾注自己躁动不安的灵魂。

四、结语

席勒作为维也纳分离派的表现主义先驱,试图从已经界定好的个性限制中逃离出来。破碎冷冽的色块和浓厚压抑的笔触共同构造出富有激情的角色,肉体的欲望在席勒的笔下得到充分的演繹。

通过对形、色、构图等绘画语言的独立研究,席勒在实践中延展出远超出事物表象的非自然形态,将常见的形式陌生化来凸显人类最本质的精神需求。他毫不掩饰地传达出生活在20世纪初的维也纳艺术家们前卫的美学思想,在惊世骇俗的画面中留下了那个时代的疯狂与神经质。

作者简介

邓志平,女,汉族,湖南永州人,硕士研究生,研究方向为水彩。

参考文献

[1]杨帼男.探析埃贡·席勒画面中的形式美—以线条为例[J].美术教育研究,2017(11):31-32.

[2]马雯雯.奥地利画家埃贡·席勒作品中的人物形象研究[D].长春:吉林大学,2019.

[3]王娜.埃贡·席勒的自画像艺术[J].美术教育研究,2023(2):30-32.

[4]闫欣悦.从符号学角度探究埃贡·席勒女性人体作品[J].美与时代,2022(1):83-85.

[5]袁圣婴.埃贡·席勒女性题材绘画作品中的性别权力研究[J].大众文艺,2017(19):129-131.

[6]宋颖.埃贡·席勒线的抽象表现性研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2013.

[7]王润泽.埃贡·席勒绘画作品形式语言的研究及应用[D].大连:辽宁师范大学,2019.

[8]史霞霞.克里姆特与席勒女性题材作品风格比较研究[J].美与时代,2020(9):62-63.

[9]顿春林.埃贡·席勒绘画作品中的本质真实与装饰性[J].美术大观,2015(3):57.

[10]王文博.论埃贡·席勒个性化绘画语言的形成因素[D].西安:西安美术学院,2014.