民族音乐视角下初中物理跨学科教学探索

李俊秀 王俪运 汤金波

“跨学科实践”是《义务教育物理课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)提出的义务教育物理课程内容五个一级主题之一。该主题涉及物理学与日常生活、工程实践和社会发展三个二级主题。笔者基于云南风土人情,以民族音乐《琵琶行》为线索,创设情境开展跨学科教学,带领学生唱民歌、谱民歌、奏民歌、制作民族乐器,促进物理与语文、音乐、信息科技等学科的融合。学生在跨学科学习过程中应用多学科知识解释生活现象,有利于树立正确价值观、健全品格、提升能力,传承中华优秀传统文化。

一、开展《琵琶行》跨学科教学可一举多得

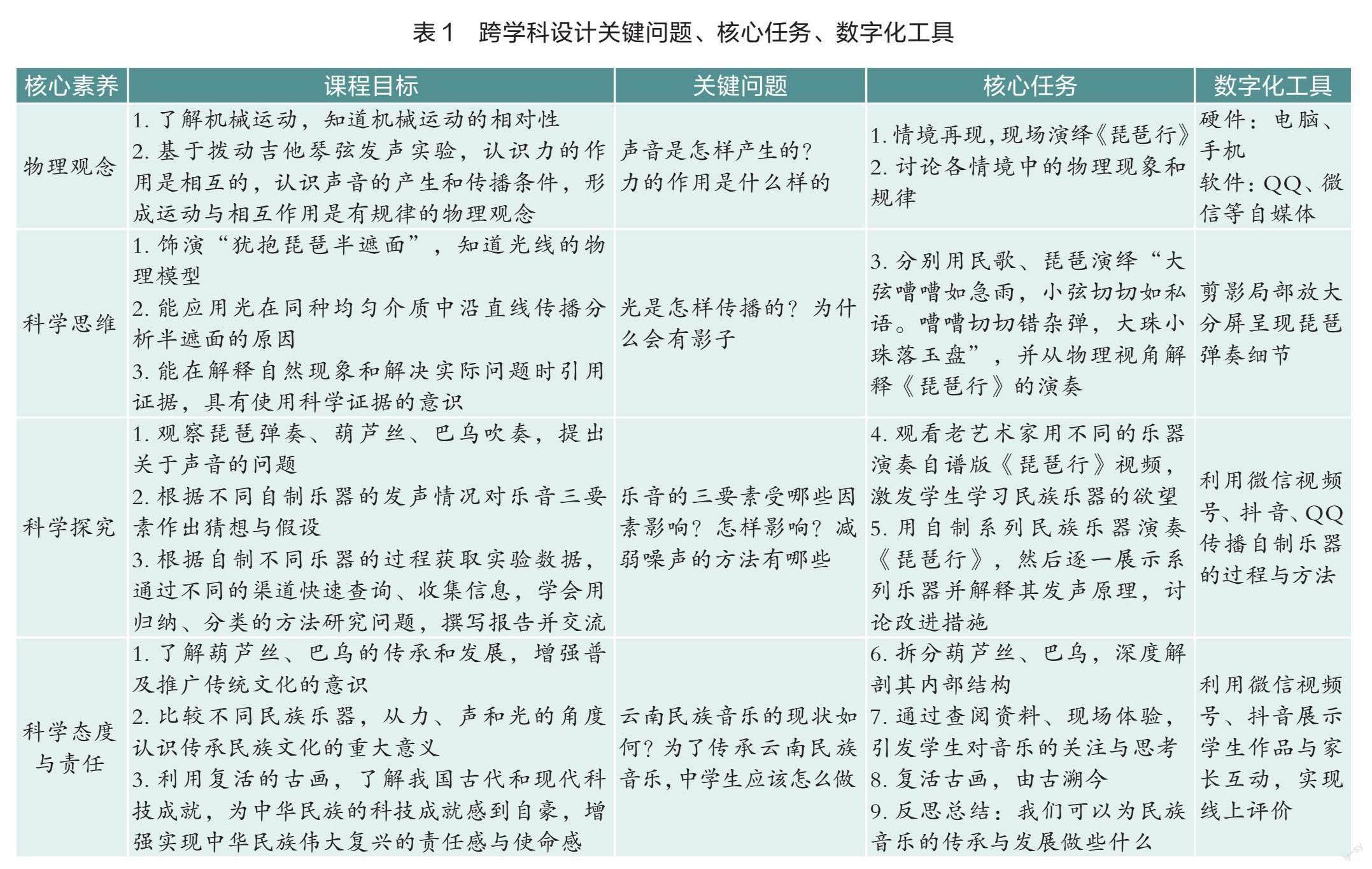

云南是中国民族种类最多的省份,世居少数民族有25个,其民歌蕴含着浓厚的民族风情,具有鲜明的民族特色。云南少数民族被赞誉为“会说话就会唱歌、会走路就会跳舞”。然而,云南民歌在当今中学生中传唱度并不高。笔者尝试在云南民族音乐视角下开展《琵琶行》跨学科教学,为传承云南民族文化出份力。笔者围绕课标要求的“物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”四方面素养目标,聚焦云南具有代表性的民歌和民族乐器来设计关键问题,让学生在解决问题的过程中了解“运动和相互作用”主题下的“机械运动和力”和“声和光”对日常生活、社会发展的影响,并开展民族乐器制作和改进活动,初步体验物理与工程技术的跨学科实践(见表1)。立足物理学科,笔者引导学生在项目活动中回归生活、融入社会,不仅能使其学习工程技术、信息技术,而且能提高文学和艺术素养。

二、多维度融合实践促进学生能力与素养提升

(一)物理与日常生活融合,情境再现,现场演绎《琵琶行》

爱因斯坦说,兴趣是最好的老师。处于青春期的学生喜欢自弹自唱,笔者基于此创设情境,引导他们以物理视角认识“运动和相互作用”,使其了解身边的运动形式,理解声、光、力、运动的含义,初步形成“运动和相互作用”相关观念。

情境一 :合作演绎物理视角下的《琵琶行》。

全班学生声情并茂地齐诵《琵琶行》,其中两人上台饰演“夜送客”。使用教学一体机配音:浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声……此时琵琶声响起。

甲学生用吉他弹唱《琵琶行》,和着节拍从教室最后一排走向讲台,并讲解从教室后排走到台上过程中的物理知识:以其他学生为参照物,甲是运动的;以吉他为参照物,甲是静止的。甲拨动琴弦,吉他发声,这说明声音是因物体振动而产生的。吉他声由空气传到耳朵里,大家就听到了声音。其他学生看到甲走上台,说明有反射光进入他们的眼睛。甲用力拨动吉他弦,手感到疼痛,说明力的作用是相互的。一个小小的场景涉及初中物理的运动学、力学、声学、光学等相关知识,说明物理来源于生活。

情境二:乙同学饰演琵琶女,“犹抱琵琶半遮面”,“转轴拨弦三两声”。

笔者不断挖掘初中物理课程资源,引领学生“另眼看物理”。选取的素材通俗且富有趣味性和民族性,为抽象的物理平添了别样的味道。

乙同学抱着琵琶从大屏后面走出,作“犹抱琵琶半遮面”状。半遮面的原因是琵琶是不透明物体,而光在同种均匀介质中是沿直线传播的,所以其他人看不到乙同学的脸。“转轴拨弦三两声”,琵琶弦由于振动发出声音。拨动了三两下,发出三两声,这说明振动停止发声也停止。

情境三:琵琶弹奏“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,小组合作交流讨论其物理含义。

笔者用大屏展示彈奏细节,让学生分组交流讨论各场景中的物理现象。在台上领学,一起分析其中的物理原理,以实际行动传承中华优秀传统文化,回味古诗词的旋律,感受发声体的大小、粗细、松紧的改变对音调的影响。

(二)物理与工程技术跨学科融合,异器同奏,解析物理视角下的《琵琶行》

笔者将《琵琶行》中的经典名句谱成云南民歌,并让学生用不同乐器演奏。五名学生用自制的笛子、鼓、三弦、排箫、二胡在台上演奏自谱版《琵琶行》,与此同时其他学生在台下用竖笛合奏(扫码看视频)。台上的学生逐一展示、试奏、解释自制乐器的发声原理及蕴含的物理知识。台下的学生观看表演并从物理视角感受民族乐器、民族音乐的魅力。

1.展示自制乐器笛子

丙同学现场吹奏自制笛子,发现响度变化并不明显——尽管用很大的力吹笛子,响度依然很小。笔者让学生将市面上的笛子与学生自制笛子进行对比。他们发现市面上的笛子有笛膜,还有一个孔,决定对自制笛子进行改进。笛子的发声原理:笛子是靠吹奏者呼出的气流与吹孔的边棱碰撞而发出声音的,具体来说就是演奏者通过风门将气流呼出,呼出的气流撞击吹孔前沿壁,被边棱分成向内、向外二股气流。气流50%进入笛内,另外50%在笛外,这样笛子就会发出“基音”。演奏者呼出气流的粗细、快慢,以及气流与笛子吹孔的角度,直接影响笛腔内空气柱长短粗细的变化,造成竹笛音调发生变化。

2.展示自制乐器灯罩鼓

丁同学手持自制灯罩(模拟鼓)进行解说并演奏。学生发现敲击鼓面和鼓边发出声音的音调不同。笔者示范敲击非洲鼓与学生自制鼓。学生发现非洲鼓发出咚哒咚哒、咚咚哒的声音,鼓面音调低,鼓边音调高,这与鼓振动频率有关。鼓的发音原理是击打张紧的皮膜使之发生逐渐衰减的振动,振动频率与皮膜的张紧度有关,还与皮膜面积有关,其频率在40~300 Hz。

3.展示自制乐器三弦

戊同学手持自制三弦。同时,笔者展示市面上的三弦,并让学生思考如何改进自制的三弦。学生对比后发现,自制三弦松紧不可调、三根弦粗细相同、没有音筒而是用一个简单的水桶盖代替。要改进自制三弦,可以在材质、弦的粗细松紧方面下功夫。三弦的发声原理是演奏者拨动琴弦,使得琴弦振动通过琴码传递到蟒皮,造成声波在两面蟒皮和琴鼓间来回振动。

4.展示自制乐器排箫

己同学现场吹奏排箫,并讲解其发声原理:排箫靠气流与吹孔边缘摩擦,造成空气振动而发出声音,声音高低取决于空气柱长短。在演奏排箫的时候,气流会从吹口上方飘过,从而撞击到箫管的内壁,继而发生振动,便产生声音。

5.展示自制乐器二胡

庚同学简介自制的二胡,“它主要由塑料瓶子、衣架、塑料管子和筷子及尼龙绳自制而成”。顾名思义二胡就是因为它有两根弦而得名。学生发现,自制的二胡演奏起来声音很小,音调变化也不大。学生对比市面上的二胡后,发现原因在于弦的材质及二胡的音筒比较粗糙。如果增加薄膜来代替蟒皮,将二胡的弦换成粗细不同的铁丝,演奏效果会更好。由于二胡依赖手推动弓毛摩擦琴弦,传达琴弦的振动,再由蟒皮推动纸盘音节发出声音,故蟒皮的厚薄、松紧起重要作用。

笔者让学生制作并展示乐器,体会实践是检验真理的唯一标准,培养其信息提取与处理的能力。在所获取的有用信息之间,建立符合学科逻辑的关联,让学生感受自制乐器带来的成就感,增强从物理和民族音乐学的视角认识周围事物的意识,初步尝试物理与工程技术跨学科融合。

(三)物理与社会发展融合,走近民族乐器视角下的《琵琶行》

笔者带领学生用云南的民族乐器葫芦丝、巴乌演绎自谱版《琵琶行》中的名句。笔者先播放老艺术家演奏的视频,让全班学生合着节拍一起演唱:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面……嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘……接着,筆者现场利用葫芦丝、巴乌分别吹奏一段小曲,并让学生上台体验。笔者示范演奏,让学生体会到云南民族乐器简单易学,并将葫芦丝、巴乌拆开让学生观察,引导他们发现问题、解决问题。

笔者分别用葫芦丝和巴乌演奏同一曲子,让学生从物理视角解释其发声原理。学生查阅资料并现场对比后发现,巴乌和葫芦丝的主管相同,不同之处在于葫芦丝比巴乌多了一个大葫芦和两根副管。用葫芦丝演奏,给人一种飘逸的感觉,而巴乌之音则较为浑厚。大的、低音的葫芦丝和巴乌相比,两者音色比较接近,尤其是在低音区域。由于巴乌没有高音附管和低音附管,因此不能用于演奏和声。巴乌主要流行于彝族、哈尼族、傣族、佤族、布朗族、苗族等民族之中,哈尼族称各比,彝族称比鲁或乌勒,侗族称拜等。巴乌常用于独奏,也可以为歌曲或说唱伴奏。传统优美的音色源自制作上的世代传承、发展创新、探索研究,现今已摸索出用竹片作为标尺做出不同调子的葫芦丝。按照这样的标尺制作出的葫芦丝音色和调子,音色具有轻、飘、柔的特点。

中学是学生价值观念养成的关键时期。教师引领学生学习民族乐器葫芦丝、巴乌的制作与演奏方法,对他们认同、珍视和传承民族文化有积极意义。笔者让学生结合初中物理中“声音的世界”的相关知识,演奏民族音乐,对民族乐器葫芦丝与巴乌进行比较,进而感受、分析两种乐器的发声原理。课标指出:遵循初中学生身心发展规律,贴近学生生活,关注学生成长点,以具体事实、鲜活案例、生活经验和基本概念等引导学生,有利于学生理性思考。这样,学生对物体发声原理知其然,也知其所以然。

(四)物理与信息科技跨学科融合,复活古画中的《琵琶行》

笔者带领学生利用多媒体技术复活《琵琶行》中的古画面,让学生走进古画意境,理解《琵琶行》。笔者借助动漫视频,展示古画复活的细节,每句诗文对应一幅古画,让学生身临其境去感受。学生观看动漫视频,探究古画中的物理学知识,尝试用思维导图绘制初中物理知识网络。笔者播放有文本意境的动漫,引导学生揭示其中的物理奥秘。学生分组交流合作,并利用大屏书写、勾画并现场总结、汇报。学生学习了声、光、力等知识,以及古代诗歌和民族音乐,不仅巩固了初中物理知识,而且对云南民族音乐、民族乐器有了更多了解。学生意识到应该继承和发扬民族音乐,不应该将它们遗留在历史的长河里。

笔者点评:演奏好云南的民族乐器二胡、三弦难度较大,但是制作和改进二胡和三弦并理解其发声原理大家做到了。本人学习吹奏葫芦丝、巴乌也是从零基础开始的,仅仅用一个假期就从“音乐小白”成为吹奏小曲的乐手,相信同学们也一定能学会吹奏,并深入了解云南民族乐器。从“古诗中来”到“古画中去”,再到“动漫世界中去”,如此引导就是为了实现古代文化与现代艺术交融,让同学们感受中国传统文化的博大精深。

作业(任选一项):①从初中物理中选择一个主题,改编成云南民歌,并录制视频上传平台。②尝试制作一件云南民族乐器,并记录制作过程。③部分同学口述各乐器发声原理。

课程升级:布置不同类型作业。后续,笔者利用个人视频号、公众号、抖音号等自媒体,展示学生作品并转发到学生家长群。笔者开展跨学科教学的宗旨就是:坚持核心素养导向,通过正向评价引导学生科学发展,关注学生个体差异,帮助学生建立信心,激发学生学习兴趣和“内驱力”,充分发挥评价的育人功能。

三、寓教于乐,以文化人,事半功倍

在上述案例中,教师采用多种方式教学,合理运用信息技术,注重时代性,加强与生产生活、社会发展及科技进步的联系,凸显我国科技成就,引导学生增强文化自信,树立科技强国的远大理想。教学中,教师注重科学探究,坚持问题导向,创设真实问题情境,引导学生不断探索,提高分析问题、解决问题的本领和科学思维能力,发展核心素养。学生利用不同的自制乐器演绎了自谱曲《琵琶行》,分组用云南民歌的方式演唱《琵琶行》,扮演白居易、琵琶女、小老师等角色,充分展示自我,增强了自信心。学生用自己的方式诠释了初中物理视觉下的经典长诗《琵琶行》,借此复习初中物理相关知识。在教师的引导下,学生学会从物理和民歌视角认识周围事物;尝试综合运用多学科知识解释生活现象;培养家国情怀,体会到中华文化博大精深,奏响民族团结强音。

注:本文系昆明市教育科学研究“十四五”规划第一批课题“‘双减政策下初中物理分层设计实践研究”(编号:JY2021040)的阶段性研究成果。

(作者李俊秀、王俪运系云南省安宁市昆钢实验学校教师;汤金波系南京师范大学附属中学树人学校特级教师)

责任编辑:祝元志