术前CT 引导下定位穿刺针定位在肺结节胸腔镜手术中的应用效果分析

罗珉皓,单 华(通信作者)

(江苏省第二中医院医学影像科 江苏 南京 210017)

肺结节是临床上常见的一类肺部病变,恶性肺结节即肺癌,对于早期肺癌的诊断和治疗至关重要。然而,由于肺结节体积较小、位置复杂,传统的手术定位难度较大,结节定位不准会影响手术治疗的效果,因此在术前需加强对病灶位置的定位,明确病灶位置、大小和形态对手术治疗效果有直接影响[1-2]。随着医学影像技术的不断进步,术前CT 引导下定位穿刺已经成为在肺结节胸腔镜手术中广泛应用的一项先进技术[3-4]。术前CT引导下定位穿刺技术通过在手术前利用CT 图像对肺结节进行准确定位,为胸腔镜手术提供了精确的导航。该技术的优势在于可以明确肺结节的大小、位置及其与周围组织的关系,从而在手术中更精确地定位和切除病变,减轻了手术创伤,提高了手术的安全性和成功率[5]。通过提前获取详细的三维图像,医生可以更好地了解肺结节的形态特征,制定更精细化的手术方案,最大限度地保护患者的正常肺组织[6-7]。但已有研究中关于CT 引导下定位穿刺针定位对胸腔镜手术产生影响的相关研究较少,基于此,将2018 年9 月—2023 年9 月于江苏省第二中医院治疗的93 例肺结节患者纳入研究,总结分析在CT 引导下实施穿刺针定位对肺结节胸腔镜手术的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取2018 年9 月—2023 年9 月于江苏省第二中医院治疗的93 例肺结节患者,根据治疗方法将其分为两组,对照组(46 例)术前采用进胸腔镜后手动探查肺部结节定位,观察组(47 例)术前在CT 引导下穿刺定位。对照组中男30 例,女16 例;年龄30 ~72 岁,平均(51.13±5.26)岁;病灶直径5 ~20 mm,平均(13.23±2.26)mm;结节类型:单发26 例,多发20 例。观察组中男28 例,女19 例;年龄30 ~73 岁,平均(51.32±5.28)岁;病灶直径5 ~21 mm,平均(13.36±2.31)mm;结节类型:单发27 例,多发20 例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),可比较。

纳入标准:(1)经CT 检查有肺小结节者;(2)无明显胸膜粘连者;(3)可接受手术治疗者;(4)无远处转移者;(5)肺结节距离胸膜面有5 mm 以上者;(6)均签署知情同意书。排除标准:(1)有穿刺禁忌证者;(2)有手术禁忌证者;(3)经影像学检查为良性结节者;(4)凝血功能障碍、呼吸功能不全者;(5)合并慢阻肺疾病者。

1.2 方法

观察组术前在CT 引导下用穿刺针定位,通过CT(型号:Philips Ingenuity 4.1 64 排CT)扫描定位,确定穿刺针最佳的进针路线,并在患者体表标记进针路线、病灶位置、大小等,根据病灶的深度决定穿刺针的规格。穿刺过程中指导患者调整呼吸频率,术前做好消毒和局部麻醉。穿刺针从病灶侧方穿刺套管针,推进固定钩后确定套管针的位置,穿刺位置在病灶旁5 ~10 mm 退出套管针2 cm 为穿刺成功。金属针膨胀打开后用CT 扫描确定针尖与病灶之间的距离,距离病灶5 ~10 mm 范围内拔出套管针。用剪刀将皮肤外残留的钢丝剪短,用无菌纱布覆盖并包扎创面,确定图像定位后将患者送进手术室,准备手术。对照组行全身麻醉,留置导尿管,患者取左侧卧位,碘伏常规消毒后取右侧第7 肋腋中线1 cm 切口进胸腔镜,探查定位肺结节位置随后行胸腔镜手术治疗。

胸腔镜手术治疗:用胸腔镜观察患者的胸腔,在操作口触诊并根据影像定位确定结节的位置,通过电凝钩烧灼标记病灶位置,若穿刺位置与患者脏层胸膜接近,可以通过CT扫描继续观察胸膜穿刺位置。在内镜观察下,用卵圆钳夹持结节和周围的正常肺组织,切割组织后迅速处理病灶,缝合。部分处于深层的结节需要根据术前CT 扫描构建三维重建行肺段切除术治疗。标本剖开后能准确找到病灶位置,结合患者实际情况和结节的数量评估患者肺功能损失的情况,继续切除肺结节组织。

术后病理:胸腔镜术中采用冰冻病理进行诊断,由病理科完成结节性质(良性、恶性)的诊断。

1.3 观察指标

(1)对比患者手术相关指标的水平,包括手术持续时间、患者术中出血量、住院时间、结节定位时间;(2)比较两组结节定位成功率,根据手术实际情况分析;(3)对比两组不良反应发生率,包括出血、气胸、咯血;(4)对比两组病理结果。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0 统计软件处理数据,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(± s)表示,采用t检验;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05 表示差异存在统计学意义。

2 结果

2.1 组间患者手术相关指标对比

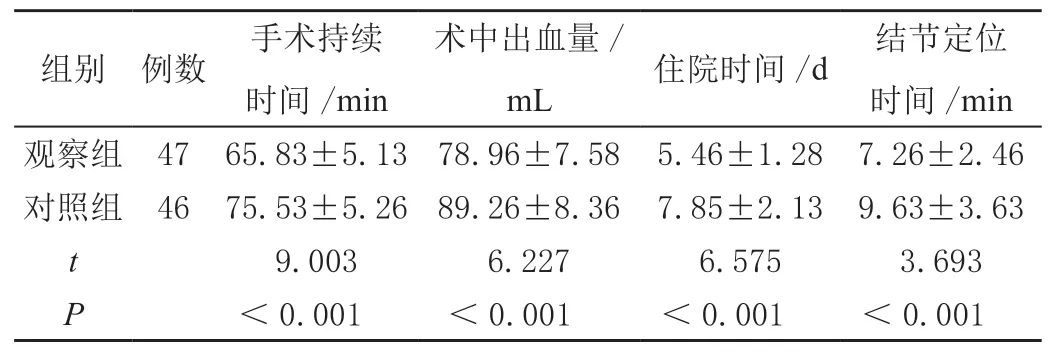

观察组手术持续时间、结节定位时间和住院时间短于对照组,术中出血量低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组手术相关指标对比( ± s)

表1 两组手术相关指标对比( ± s)

组别 例数手术持续时间/min术中出血量/mL住院时间/d结节定位时间/min观察组 47 65.83±5.13 78.96±7.58 5.46±1.28 7.26±2.46对照组 46 75.53±5.26 89.26±8.36 7.85±2.13 9.63±3.63 t 9.0036.2276.5753.693 P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2.2 组间患者结节定位成功率比较

观察组结节定位成功率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 组间结节定位成功率比较[n(%)]

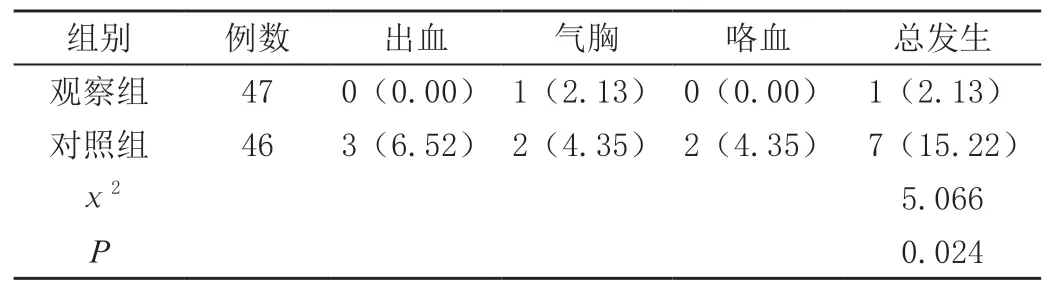

2.3 两组不良反应发生率对比

观察组不良反应总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组不良反应发生率比较[n(%)]

2.4 病理结果

经定位后行胸腔镜下肺结节切除术治疗,术中病理诊断结果中显示良性病变有36(38.71%,36/93)个,恶性病变有57(61.29%,57/93)个。结节组织之间的密度值与性质之间具有一定的相关性,密度值>-500 HU时结节会有恶性发展倾向。

3 讨论

肺结节胸腔镜手术在早期肺癌的诊断和治疗中扮演着至关重要的角色,而术前结节定位则是这一过程中不可或缺的环节。肺结节往往具有较小的体积,位置较深,因此在手术中准确地定位和切除这些结节对于确保手术的精准性、安全性和成功率至关重要。确定肺结节的位置、大小对胸腔镜手术的精细定位与切除非常关键,能最大限度保护正常的组织,减少手术对患者机体造成的创伤[8-9]。术前结节的准确定位对手术的成功率和肺组织造成的损害有直接影响,准确的定位能辅助医生更好地规划手术路径,帮助医生更充分地了解患者病情,制定精细治疗方案,降低手术的风险,确保手术能顺利进展,更精准切除病变组织的同时最大限度保护患者健康组织,提高手术的安全性和有效性。不准确的结节定位可能则在手术中难以准确找到结节,导致术中误切周围正常组织,增加术后并发症发生的风险,还可能导致手术时间延长和操作复杂度增加,增加了患者术后的不适感和康复期的延长[10-11]。结节定位不准确会增加手术的难度,影响手术成功率,扩大手术创伤,增加术后感染、出血等风险,因此,在术前做好结石组织的定位,确保结石组织定位的准确性和成功率能降低手术的风险,提高手术治疗的有效性。

CT 引导定位作为一种术前检查手段,在肺结节胸腔镜术前定位中应用的价值较高,这一技术在提高手术精准性和成功率方面展现出独特的优势。首先,通过术前CT 引导下的定位穿刺,医生能够在手术前精确地确定肺结节的位置、大小以及与周围组织的关系,为手术提供了高分辨率的三维图像[12-13]。这有助于制定更详细、精准的手术方案,减小手术风险,提高手术的安全性。此外,术前CT 引导下定位穿刺针定位的应用还能在手术中提供实时的导航,医生可以通过实时监控来引导穿刺针的准确定位,确保手术过程中的实时精准性。这种实时导航技术有助于医生更好地应对术中的变化,确保手术的成功进行。通过术前CT 引导下定位穿刺针定位,还能够减小对患者的创伤[14-15]。相较于传统的手术方式,这一技术能够更精准地定位和切除肺结节,最小化对正常组织的伤害,从而减小手术的创伤,缩短患者的康复时间。然而,尽管术前CT 引导下定位穿刺针定位在肺结节胸腔镜手术中展现出许多潜在的优势,仍然需要面对一些挑战。例如,患者的肺动态变化、呼吸运动等因素可能对定位的准确性产生一定影响,因此,在实际应用中,需要结合患者个体差异和手术环境因素,谨慎选择合适的患者和操作时机,以最大限度地发挥这一技术的优势[15-16]。综合而言,在肺结节胸腔镜术前在CT 的引导下进行穿刺定位,可以帮助医生明确结节的位置,为手术提供了高度的精准性和安全性。

经本文结果证实,术前运用CT 引导定位穿刺确定结节位置能有效缩短手术持续时间、结节定位时间和住院时间,降低患者术中出血量,能保证结节定位成功率的同时降低患者不良反应的发生率。与手指触摸结节的定位方法相比,CT 引导定位可以保证手术治疗工作有效开展,帮助医生更精准地定位结节位置,确定结节的大小以及定位穿刺针的穿刺位置,在此基础上可保障胸腔镜手术治疗有效开展。

综上所述,肺结节胸腔镜手术前运用CT 引导做定位穿刺能保证胸腔镜手术有效开展,辅助医生更精准地定位结节位置,确保腹腔镜手术治疗工作有效开展。