生命印迹 时代刻痕

李向伟

【导语】周芜(1921—1990)是我国版画家、美术教育家和古版画研究专家。2021年,有关单位分别于芜湖、合肥两地举办了周芜诞辰百年纪念展及学术研讨会,对他的学术成果做了一次全面的总结。然而,近期周芜的子女在整理其遗作时,又意外发现一批新的木刻原版,多是刻好而未拓印者。我们将其征之于《周芜全集》中的《周芜作品集》和《周芜年表》,发现这批作品在上述文献中均无载录,可见它们是已知史料之外的遗珍。直觉告诉我们:这批木刻原版的发现与整理,将会补足周芜艺术成就之缺环,成为其艺术人生拼图的重要组成部分。本文借助图像志和图像学方法,参照《周芜全集》及其他相关文献,对这批遗作略作考证,以期为研究周芜的同道提供一点新的参考。

一、引言

2021年,适值我国版画家、美术教育家和中国古版画研究专家周芜(1921—1990)诞辰百年,安徽师范大学先后联合安徽省美术家协会及合肥市赖少其艺术馆,分别于芜湖、合肥两地,举办了周芜诞辰百年纪念画展及学术研讨会。画展展出了周芜20世纪40—80年代的版画、水彩画作品百余幅,可谓其艺术成果的一次全面展示。研讨会上,来自全国各地的专家学者围绕周芜的艺术成果与学术成就,做了较为全面的回顾与研讨。会后,《美术》杂志及各家媒体对此次活动做了报道。

笔者在那次研讨会上提出,围绕周芜的研究框架,从纵向与横向两个维度对其艺术进行探讨。从纵向看,周芜的艺术生涯历经延安时期、中华人民共和国成立初期、社会主义建设时期及改革开放时期等几个阶段,其现实主义创作手法及其表现的主题大体合着时代变迁的脉络,成为20世纪40—80年代中国社会现实的真实、生动的反映与缩影。从横向看,周芜的成就涵盖了版画创作、美术教育和中国古版画研究三大领域,由此构成其三位一体、丰富多元的艺术人生。

本以为上述画展和研讨会等纪念活动已经对周芜的艺术作品与学术成就做了巨细无遗的全面展示与总结,可以画上一个句号了。孰料两年后,周芜的子女在整理其遗作时,又意外发现一批新的木刻原版,这批原版总数近20件,内容涉及风景、人物、静物花卉等,多是刻好而未拓印者。其中少量版面上尚保留着以白蜡笔起稿的痕迹,证明其是未完成的半成品。我们将部分原版上的画面拓印出来,又将其征之于《周芜全集》中的《周芜作品集》和《周芜年表》,发现这批作品在上述文献中均无载录,可见它们是已知史料之外的遗珍。直觉告诉我们:这批木刻原版的发现与整理,将会补足周芜艺术成就之缺环,成为其艺术人生拼图的重要组成部分。

本文拟借助图像志和图像学的方法,参照《周芜全集》及其他相关文献,对这批遗作略作考证,以期为研究周芜的同道提供一点新的参考,并以此就教于方家。

二、周芜遗作的图像志描述

“图像学”概念最早是由德国史学家阿比·瓦尔堡(AbyWarbury)提出的,但给图像学方法下定义并把它与传统的图像志方法相区别的却是霍格维尔夫(Hoogwerff)。霍氏将图像志与图像学的关系比作人种志与人种学的关系:“前者仅限于查明事实,而后者则寻求解释。”而查明事实是研究和解释赖以生发的基础与前提。据此,我们先将周芜这批遗作的基本信息做一梳理。

周芜的这批遗作总数近20件,全部刻于木质三合板上,尺寸大小由45.5cm×45.5cm至16.5cm×14.5cm不等。被发现时均为未曾拓印的原版。其中部分版面的墨底上留有淡淡的白色蜡笔痕迹,应是作者起稿时的轮廓,证明其为未完成者。为便于观察与研究,我们将其中刻制完整的部分木版做了拓印,另有几幅(留有白蜡笔痕迹的)未完成者,为保留木版原貌,未作拓印,以便后人可以从中窥见周芜起稿创作的过程与痕迹。

由于这批原版未曾拓印,故所有作品均无标题及创作日期,为后人的研究留下了谜题。为便于叙述起见,我们依据画面的内容,为其一一拟定了标题,并根据题材的类型,大体做了一个分类。兹择其具有代表性者略述如下:

A.人物肖像类

1. 《周芜先生“全家福”》(暫名)

尺寸:45.5cm×45.5cm

据周芜子女回忆,画面上的七个人物肖像,应是周芜本人、夫人及五个子女。

2. 《海疆卫士》

尺寸:45.5cm×45.5cm

画面表现一身着戎装、手持钢枪的解放军士兵半身像,略侧身,目光炯炯直视观众,背景是大海与礁石。作品明确昭示着“保卫祖国海疆”的主题。

3. 《擦枪》

尺寸:45.5cm×45.5cm

画面中,一位身着冬装、头戴绒帽的解放军战士正在擦拭手中的钢枪与刺刀,背景中可见两门高射炮隐蔽于树丛之中,营造出备战的氛围。有“提高警惕,保卫祖国”“时刻准备着”之寓意。

4. 《艰苦岁月》

尺寸:16.5cm×14.5cm

画面中两个人物一老一少,相依而坐,均头戴红军帽,身着红军衣。年少者佩戴的袖标上可见“红军”二字。其中长者一手执草鞋,另一手上扬,示意向着前方的光明;年少者怀抱枪支,目光亦随长者示意,看向前方。画面意境与雕塑家潘鹤的《艰苦岁月》相似,又令人想起《长征组歌》之歌词意境:“革命理想高于天。”

B.校园生活类

此组作品往往将人物与景物融为一体,故无法将其归于“人物类”或“风景类”,权且以“校园生活”名之。

1. 《由艺术系俯瞰校园风景》

尺寸:45.5cm×45.5cm

凡熟悉安徽师范大学老校区者,皆可从画面中一眼认出:这是作者从位于赭山北坡的原艺术系楼门口的台阶上向东南方向俯瞰的景色。台阶下方远处的建筑,即安徽师范大学教学大楼。作者以写实的手法,再现了这一场景。

2. 《弹奏琵琶的女孩》

尺寸:45.5cm×45.5cm

从画面中的水泥台阶及护栏可以断定,此幅作品的取景地与上一幅为同一位置。所不同者,前者是由上而下的俯瞰,后者是由下而上的仰视。本图描绘一女生手抱琵琶,面对乐谱架练习弹奏的情景。作者在背景中增添了浓密的树丛绿植,用以替代了原本单调的几何形建筑。画面上方以线条刻出的流云与天空,为画面增添了抒情浪漫的气息。

3. 《篮球场上》

尺寸:45.5cm×45.5cm

从作者的取景角度及远处背景的赭山、宝塔可以判断:此图表现的是安徽师范大学户外篮球场上比赛的情景。画面下方观众的背影以及上方的树影和远山,显然是作者为完善画面构图而精心组织的。

C.工业题材类

1. 《高耸入云的矿井架》

尺寸:45.5cm×45.5cm

画面中高耸的矿井架、厂房、运煤的车辆,以及近处工棚中休息的工人,组成了一幅矿区景观图。背景天空以大号圆口刀刻出的白云,苍劲有力,气势冲天,为静态的画面营造出强烈的动势与黑白对比。

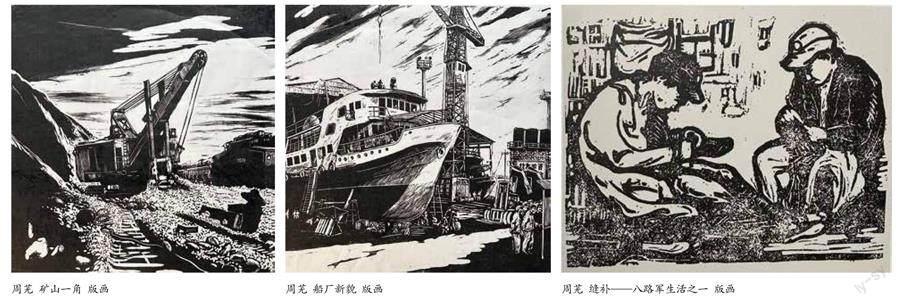

2. 《矿山一角》

尺寸:45.5cm×45.5cm

画面中心是一台正在工作的挖掘机,机器严谨、刚硬的造型具有典型的工业题材风格。下方的铁轨和左侧的矸子山与挖掘机一起,营造出矿区的景象。

3. 《船厂新貌》

尺寸:45.5cm×45.5cm

画面表现的是船厂内,一艘建造中的巨轮即将竣工。船身上下有工人们忙碌的身影。背景中高耸的塔吊冲破画面,直刺云霄。天空中漫卷的流云亦为画面增添了宏伟的气势和欣欣向荣的氛围。

三、周芜遗作的创作背景略考

举凡研究历史者,总须将研究对象置于历史的上下文中,使它成为因果逻辑链上的一环,如此方可确定其历史定位,还原其时代情境,庶几接近历史的真相,得出相對公允的结论。倘抽去历史背景而就事论事,其结论势必沦为无源之水、无本之木,既无依凭,亦不足信。故欲讨论周芜遗作,亦须从其生平历史入手,由史而人,由人而艺,抽丝剥茧,厘清源流。

如前所述,周芜一生历经延安时期、中华人民共和国成立初期、社会主义建设时期和改革开放时期,可谓既经历丰富又命运多舛。青年时期的周芜满怀革命理想,奔赴延安,先入陕北公学,后入鲁迅艺术文学院(以下简称“鲁艺”)深造,并有幸亲聆了毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话,深受影响,由此坚定其毕生的革命道路及艺术理念。然命运弄人,1946年,周芜因赴陕北搜集民间窗花艺术,误入阎锡山防区,被捕入狱,两年后获释。其间虽未有变节行为,但此番遭际仍被视为“污点”。

据《周芜年表》,周芜于1952年11月调入位于芜湖的国立安徽大学(今安徽师范大学前身),从此开始其在高校的教学生涯。然由于历史原因,自1964年以后,他就离开讲台,去资料室做了一名保管员。两年后,周芜被下放至农村进行劳动改造,前后达七年之久。1972年,周芜由农场调回安徽师范大学艺术系,但仍未恢复教师身份,只被安排在音乐保管室做管理员,形同勤杂人员。直至1977年,周芜才得以重返教学岗位。1982年,周芜由安徽师范大学调往阜阳师范学院,任系主任,主持教学工作。1986年,又由阜阳调往安徽教育学院,于教学的同时创办版画研究所,专注于中国古版画研究。其间因劳累过度,于1987年突患脑血栓,入院治疗不愈,终于1990年逝世。

如前所述,周芜的毕生成就,涵盖版画创作、美术教育及中国古版画研究三大领域。我们查阅史料可知,这三种工作在其生命过程中往往是同时进行、并行不悖的。为使论题集中,本文仅聚焦于其版画创作一项,略作研讨。

假如我们结合周芜的生平履历来考察其作品,便会发现一个规律,即:他的作品几乎都是紧扣时代脉搏,以现实主义的写实手法,忠实地反映着身边的人物与事件的。例如,他创作于20世纪40年代的木刻作品《缝补——八路军生活之一》《装车》《文艺晚会》《延安风景》等,都忠实而生动地记录了陕甘宁边区的日常生活。创作于20世纪50年代初的《抗旱》《新徒弟》《打桩》《青弋江上》等,显然是中华人民共和国成立初期社会生活的真实反映。而创作于20世纪50年代末期的《响洪甸水库一角》《水库工地》《水库一隅》《当洪水通过重力坝的时候》,以及篇幅宏大的“淮河木刻组画”(总数有30余幅之多,现仅存10余幅),则是以更加宏阔的视角,反映了那一时期全国大兴水利工程和建设社会主义新农村的时代主题。他的这种以作品忠实记录现实生活,并与时代主题一一对应的特点,为我们考证新发现的这批遗作,提供了较为可靠的参照。据此,我们几乎可以肯定地说,这批新发现的木刻原版所反映的内容,应是作者当时生活的真实记录和写照。为慎重起见,笔者又查阅了《周芜全集》中部分同代人的回忆,走访了目前尚健在的周芜的子女和学生。在对上述文献与访谈的整理过程中,这批遗作的创作背景及其诞生的历史情境亦渐渐明晰起来。兹分述如下。

1.《周芜先生“全家福”》是周芜艺术生涯中一件具有特殊意义的作品。经对周芜长女周晓芸访谈,确认此件作品作于1972年,其时周芜正在农场养猪。她本人是于1971年由农村知青招工进入安徽医学院护士班的(图中右上角戴医护人员白帽者)。次年(1972年),大弟和平由农村知青招工至萧县建筑公司,成为一名建筑工人(图中左上角头戴安全帽者)。这两件喜事令远在皖南农场养猪的周芜十分欣喜。当时周芜的妻子带着另外三个孩子居住在合肥,全家人分居数地,天各一方,其对亲人的思念及团聚的渴望自可想见。正是在这样艰苦的情境下,周芜凭着记忆,将他日夜思念的妻子、儿女刻在同一块版面上,组成一幅意念中的“全家福”。画面中的一家七口均笑容满面,其乐融融,画里画外洋溢着温暖的骨肉亲情。若非知情者,谁又能想到当时的作者正远离妻儿,孤身一人创作出这幅木刻呢?这幅凭借想象创作(或虚构)的作品,恐怕也是周芜一贯对景(对人)写生手法之外的唯一特例了。而它背后的真实故事,又如何不令人感慨唏嘘。

2.校园生活组画包括《由艺术系俯瞰校园风景》《弹奏琵琶的女孩》《篮球场上》等,综合《周芜年表》及诸师友的回忆文章可知,周芜于1972年由农场调回安徽师范大学艺术系,但未恢复教职,只是被安排在音乐保管室做管理员。然而,多舛的命运并不能遏制他的创作激情。周芜一回到学校,便立即拿起刻刀,利用一切可以利用的时间,投入到木刻写生与创作中去了。据当年的学生俞宏理回忆:“当我用感恩之心来回忆这一位恩师的容颜时,面前总浮现出一张没有教师身份却默默尽着教师义务的老师的面孔——他就是周芜老师。”文中提到,当时的周芜虽没有教师身份,但仍和学生们一道,在课堂上用木板和刻刀对着模特写生。其果断地用刀和精湛的技法引起同学们的好奇与惊叹。此外,当学生们外出写生采风时,周芜也背着一只工具箱随同前往。我们根据上述历史情境推断,此组校园生活木刻组画极有可能是在1972至1976年间创作的。

据安徽师范大学校史载,1966年高考废止,学校停课达数年之久。直至1972年,安徽师范大学艺术系才恢复招生,招收了第一批“工农兵学员”。上文提到的俞宏理,便是这一届入学的学生。无论如何,随着这一批学生的入学,校园里重新浮现了学习的氛围和勃勃生机,教室里、走廊上、台阶前、树荫下,随处可见音乐生在吊嗓、练琴,美术生在写生、创作,球场上也重现比赛的场景和围观的人群。也恰在此时,周芜由农场返回校园。我们有充分的理由推断,当周芜目睹校园内发生的种种变化,看到荒废多年的教学秩序正在恢复,其内心的欣喜可想而知,遂持刀向木,对景写生,以生动而写实的画面,记录下了校园里的种种场景,为后人留下了那个特殊时代的印痕。

1977年,周芜恢复了教职,重新回归课堂。从此,周芜的视野和观察对象也由室外回到室内,创作了一批对着模特写生的人物肖像木刻作品,以此开启了他的另一段创作历程。

3.人物肖像木刻组画包括《海疆卫士》《擦枪》《艰苦岁月》等,经考证,这批作品创作于1976—1979年間。据周芜的学生武忠平回忆,他本人是1976年入学的,入学后不久,刚刚恢复教职的周芜就带他们班的版画课。在他的印象中,周芜朴实、敦厚,对学生热情、耐心。在课堂教学时,周芜总是身体力行,既动口又动手,亲自示范,讲解木刻要领。其做法通常是以木板为纸,以刀为笔,几乎不起草稿,对着模特放刀直取,其干练果断的刀法和严谨准确的造型常常令学生们惊叹不已。

除了直接对着模特写生外,周芜创作的另一特色,是在布置模特时,往往根据模特的形象特征,为其设计一特定的角色身份,再配之以相应的服装、道具,用以营造出某种特定的氛围和意境。更有一些作品是在写生完成的主体人物之外,作者再凭借想象,为人物添加相应的环境背景,使之成为相对完整的主题性创作。本组作品中的《海疆卫士》《擦枪》等,即属此类。又据武忠平回忆,那幅《艰苦岁月》就是周芜在课堂上做示范时刻成的作品(当时武忠平本人也在现场,并同时刻制了同样的作品)。他清晰地记得,当时课堂上只有扮作“红军”的模特,并无画面上的环境和背景。后者显然是周芜在后期处理画面效果时加上去的,使之成为相对完整的、有明确主题的作品。

4.工业题材类木刻组画包括《高耸入云的矿井架》《矿山一角》《船厂新貌》等,早在20世纪50年代中华人民共和国成立之初,周芜便对工业题材有所涉猎,如刻于1954年的《工厂》、1955年的《矿山》,以及1957年创作的“水库建设”系列作品等。当时的作者满怀着喜悦与激情,以画笔和刻刀表达着对中华人民共和国的讴歌。然而,自20世纪60年代以后,周芜被迫离开了教学和创作岗位。此后十余年,他除了应付单调乏味的日常工作外,已将主要精力转向古版画研究,为自己的学术事业开辟出一个新的领域。换言之,在这十余年中,他再也没有触碰过工业题材的创作。

如前所述,周芜于1977年恢复教职,1982年,他又由安徽师范大学调往阜阳师范学院,任美术系主任。相关文献显示,周芜调至阜阳师范学院,便忙碌起来,除了广招贤才、制定教案、整顿学风之外,还亲自为学生授课,带领学生外出写生。据其学生江河回忆:“20世纪80年代,阜阳师范学院美术系处在既稳定和谐,又成就频出的发展阶段,管理上秩序井然,教学上师生相长,创作上新作不断。这段难忘的历史是时任系主任周芜所倾力开创的。”在同一篇文章中,他继续写道,当时的周芜“虽鹤发初盈,时有咳喘,但亲率师生入乡下矿。1983年入夏,周芜带领毕业班深入淮北杨庄煤矿,与学生一起在矿井上下,多角度体验矿工生活。面对刚升至井上还未洗却煤粉的矿工,周芜兴奋异常,以木板为纸,以刀为笔,在亲切交谈之时,迅然将一个个朴实自然的形象刻绘而就,赢得矿工们的喝彩与钦佩,也使身边学生明白了生动形象的出处与作画至理”。

根据该文的描述,我们几乎可以断言:这组工业题材作品中的《高耸入云的矿井架》和《矿山一角》正是周芜1983年率领师生赴淮北矿区写生所得。这批作品距他20世纪50—60年代的工业题材创作,已经间隔整整20年了。

至于另一幅《船厂新貌》的创作背景,笔者目前尚未获得足够的证据以论之。但据笔者所知,安徽省的造船厂大都濒临江河湖泊而建,其中最大的船厂是在芜湖,亦是周芜20世纪60—70年代在安徽师范大学任职的城市。按照情理推断,此幅作品应是周芜调往阜阳之前,在芜湖创作的,时间大致应在1979—1981年之间。

四、结语:周芜艺术创作思想寻绎

范景中在其主编的《象征的图像——贡布里希图像学文集》“编者序”中,高度肯定了贡氏在图像学领域的建设性工作。他写道:“他(贡布里希)的主要目的是要建立一套标准和防范措施,以校正对图像阐释天马行空、言说过头的习惯,正是那种习惯败坏了图像学的名声。为了达到这一目的,他严格地界定了作者的意图意义和理解者事后所赋予作品的意味,并把图像学的中心任务规定为重建艺术家的创作方案,是依据原典和上下文,以恢复作品的本义……他还特别指出,图像学家的最初工作不是研究象征,而是研究传统惯例。这样,他就为解释奠定了一种客观的基础。‘作者未必然,读者何必不然之于欣赏,‘六经注我之于明道,或许无可厚非,但要对图像作历史的阐释,那就必须考镜源流,辩证类次,寻求它的本义。”

笔者坦承,本文的写作所遵循的正是这一套原则和方法,即在厘清作者本意和历史原境的前提下,对作者和作品做尽可能客观的判断与阐释。所幸的是,周芜在其文章与信札中,多次记述了自己的学艺经历,阐明了自己的艺术主张。所有这些,都为后人对其艺术思想的研究,提供了可资凭信的依据。

我们通过对《周芜全集》中相关文献的研读,可以明确地获悉:周芜艺术思想的形成与发展,主要根植于两大传统:其一是鲁迅倡导的中国新兴木刻运动及延安鲁艺的教育思想,其二是中国古代版画传统。其中尤以第一种传统影响最著,几乎贯穿其艺术创作生涯的始终。

周芜在《回顾历史,继往开来——回忆〈讲话〉、学习〈文选〉后的感言》中,以自传式的文笔,记述了他在青年时期追求真理、向往革命、学习艺术的过程。文中记述,早在奔赴延安(1939年)之前,他已阅读过鲁迅的杂文。之后到延安,进入鲁迅艺术文学院学习,该学院正是以鲁迅的名字命名,足见学院的办学宗旨是贯彻着鲁迅的艺术思想的。加之当时毛泽东又提出“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向”,更将鲁迅推到一个至高地位。

鲁迅作为中国新兴木刻运动的旗手和导师,已为历史所公认。早在1931年,他即亲力亲为,在上海创办了中国首个现代木刻技法学习班——木刻讲习会,为中国培训了第一批青年木刻艺术骨干。此后,他又不辞辛劳,通过各种渠道,将麦绥莱勒、珂勒惠支、冈察洛夫等欧洲版画大家的作品引进中国,介绍给青年版画家们,为后者打开了眼界,提供了借鉴。他所做的这些工作,孕育出一种不同于传统复制木刻的新型版画,催生出一批具有现代革命意味的木刻作品,由此揭开了中国新兴木刻运动的篇章。

简而言之,鲁迅提倡的新兴木刻运动,其宗旨大体可以概括为为大众、为社会、为现实的“三为”主张。实际上,这一主张与后来毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中提出的“文艺为工农兵服务”的宗旨是高度吻合的,它也成为延安鲁艺办学育人的宗旨与方向。

在同一篇文章中,周芜又对他初到延安时的情况做了描述:“陕甘宁边区一带是我国比较落后的地区,而中国革命的大动脉在延安,先进的思想和落后的地区相结合,是存在着矛盾的……那时候延安的文化大部分是来自城市,过惯了亭子间生活的知识分子,书生气十足,讲文化史,言必称希腊、罗马,口不离唐宗、宋祖,对于近代史,特别是革命史,却往往一无所知或知之甚少”“……文学系的女同学竟有模仿托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》女主人公的形象;美术系也有崇拜马蒂斯、毕加索,大红大绿,大搞变形的作品;……音乐系用“洋嗓子”唱民歌,他们练嗓子,群众叫他‘哭爹喊娘;戏剧系醉心于演大戏,崇尚斯坦尼体系……”总之是一味崇洋媚外,完全脱离本土实际,不能为工农兵所欣赏,亦不能为革命所利用。

正是在这样的背景下,延安整风运动开始了,毛泽东同志发表了著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)。《讲话》针对当时的文艺一味追求“阳春白雪”、脱离人民、脱离实际的现象,做了批驳,同时号召鲁艺的师生员工,要“走出小鲁艺,到‘大鲁艺去,走向社会,面向生活,和工农兵打成一片,向工农兵学习,先当学生,然后当先生”。周芜认为“通过整风,特别是《讲话》的学习,我们明确了思想、观点、立场,也就是世界观的改造是根本的改造,文艺工作者必须深入生活,生活是艺术的唯一的源泉。有出息的文艺家必须长期地、无条件地深入生活,然后才有可能做出人民所喜闻乐见的、具有中国作风和中国气派的艺术作品。人民需要艺术,艺术家必须想人民之所想,急人民之所急,代表人民的声音,呼唤呐喊,作为‘团结人民、教育人民,打击敌人、消灭敌人的有力武器。只有这样的艺术品,才是我们时代的传声筒,历史的形象注释。这样的艺术家才是文艺界的战士,堪称‘人类灵魂的工程师”。

笔者以为,以上这段文字几乎可以视作周芜的心灵独白和艺术宣言。通过以上描述,我们可以清晰地看到,早年的周蕪如何从一名懵懂青年成长为一名革命文艺战士的心路历程。笔者注意到,周芜在写下这篇文字时,已是20世纪80年代,其时作者已年逾花甲,距离在延安鲁艺学习的日子也已过去整整40年了。然而,晚年的周芜在谈到这一切时,仍然是激情澎湃、语调铿锵,表现出他对这一革命文艺理念的坚定信仰和深厚感情,足见鲁迅的思想和延安鲁艺的教育早已镌刻于他的灵魂深处,深深地影响了他的一生。明白了这一点,我们再来检视周芜艺术作品的诸般特色,比如质朴的造型风格、浓郁的生活气息、对社会生活与时代主题的关注与记录,以及作为革命文艺工作者的历史责任与担当等,便不难找到其思想深处的答案了。

除了上述传统之外,影响周芜艺术创作的第二个传统,乃是中国古代版画传统。后者虽不及前者显著,但作为影响周芜艺术思想的另一条辅线,也时隐时显地贯穿于其艺术生涯中,并于创作实践中显现出来。

据周芜回忆,他初入延安鲁艺学习时,素描课老师主要有王式廓、王朝闻、王曼硕等人,学习内容是石膏像,方法是立体明暗造型法。总之还是西方那一套。后来经过整风学习和深入民间考察,周芜的思想也和延安其他的同道们一样,发生了转变:“通过艺术实践,懂得了群众的需要和爱好,我们的艺术思想、艺术趣味也有了明显的改变。我的体会,为大众的艺术,必须放弃个人的偏爱。比如木刻要通过明暗表现物象,往往把人物刻成阴阳脸,全身像长了毛,群众看了不舒服。怎么办呢?只有向民间年画、书籍插图学习……”经过一番探索和努力,鲁艺的师生们终于创作出一批以传统线描形式表现边区军民生活的新版画和新年画。这也为周芜后来自觉关注传统版画和民间艺术的思想,埋下了种子。

在前文中,我们为了表述的方便,将影响周芜的艺术传统分为两种,即鲁迅、鲁艺传统和中国古版画传统。严格地说,这样的分法未免流于简单。实际上,这两种传统并非彼此独立、毫不相干,而是相互兼容、彼此借鉴的。例如,在博大精深的鲁迅思想中,就包含着对中国传统艺术的借鉴与兼容。他于1935年2月4日写给李桦的信中便表示:“倘参酌汉代的石刻画像,明清的书籍插画,并且留心民间所赏玩的所谓‘年画和欧洲的新法结合起来,许能够创作出一种更好的版画。”

鲁迅在另一篇《连环图画琐谈》中写道:“中国画是一向没有阴影的,我所遇见的农民,十之九不赞成西洋画及照相,他们说:人脸哪有两种不同颜色的呢?西洋人的看画是观者站在一定之处的,但中国的观者,却不站在定点上,所以他说的话也是真实。那么,作‘连环图画而没有阴影,我以为是可以的;人物旁边写上名字也可以的,甚至表示做梦在人头上放出一道毫光来,也无不可。”对于鲁迅的这段话,周芜紧接着评论道:“在这里,鲁迅把艺术上的真与生活之真区别开来又联系起来的辩证认识,对于轻视连环画创作的一些美术工作者来说,是有深思之必要的。”可见周芜对这一思想的心悦诚服与自觉认同。

他的这种认识与观念,也渗透到其创作实践中去,催生出一批具有传统民族风格的版画来。例如,他创作于20世纪40年代的《缝补——八路军生活之一》《寓言插图》《牛郎织女》,创作于20世纪50年代的木刻年画《幸福》《和平》,以及20世纪60年代的《藏族老人》等等,都带有鲜明的传统古版画及民间年画的技法特色,体现出他对这一传统营养的汲取和借鉴。至于1960年与郑震等人合作的巨幅版画《黄山宾馆》,则无论在章法布局,还是在造型、设色上,均吸收了中国传统山水画技法,具有了典型的中国风格和中国气派。此幅作品与同时期的其他作品一道,被后人誉为新时期的“新徽派版画”的代表,而周芜也因此被列为新徽派版画创始人之一,载入了中国版画的史册。

值得注意的是,20世纪60年代以后,周芜将主要精力投入到古版画研究中去,这种经年累月的学术研究使他对于中国古代版画的价值有了更加深入的了解,进而化作了艺术上的自觉。我们在他晚年发表的各种文章及会议发言中,都可见到他对抢救古版画的重视,以及对继承中国古版画传统的呼吁。毫无疑义,他的这些奔走努力不仅在学术上结出了丰硕之果,更对年轻一代版画家产生了影响,为“新徽派版画”的诞生与发展作出了历史性的贡献。

(作者系南京师范大学美术学院原院长)