方体定向双管软通道与小骨窗显微镜下开颅手术治疗中等量以上高血压脑出血对比研究

康天保,胡超华,钟菊娇,谢建辉,陈建国(赣南医学院第三附属医院,江西 赣州 341000)

高血压为常见的慢性疾病,随着社会老龄化加剧,其发生率出现明显升高,该病是导致脑血管疾病发生的独立危险因素,已引起临床重视[1]。高血压脑出血(HICH)发病急、变化快,目前尚无特效治疗方案,致残、致死率较高,预后差,对患者生命质量造成严重影响[2]。目前临床治疗HICH以手术效果最佳,传统开颅手术因创伤大、并发症多逐渐被临床摒弃,微创手术凭借损伤小、恢复快的特点,备受医师与患者认可,符合外科手术微创及精准趋势要求[3]。小骨窗显微镜下开颅手术、方体定向双管软通道技术均为临床常见的微创手术,但目前关于哪种术式应用效果更好尚未达成统一意见[4]。本研究旨在探讨方体定向双管软通道引流术与小骨窗显微镜下开颅手术治疗中等量以上HICH的临床效果,现总结如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 按照随机数字表法将2021年9月1日-2023年9月1日我院收治的中等量以上HICH患者50例进行分组。观察组25例患者中女10例,男15例;年龄52-79岁,平均年龄(66.38±4.46)岁;高血压病程3-18年,平均病程(9.76±2.08)年;体重40-82kg,平均体重(68.74±5.69)kg;出血量30-68ml,平均出血量(46.82±6.59)ml。对照组25例患者中女9例,男16例;年龄51-80岁,平均年龄(66.57±4.81)岁;高血压病程3-19年,平均病程(9.92±2.35)年;体重40-83kg,平均体重(68.85±5.78)kg;出血量30-69ml,平均出血量(46.96±6.78)ml。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审批通过。

1.2入选标准 纳入标准:①有高血压明确诊断史或用药史;②脑出血经头颅CT检查确诊,小脑、丘脑、脑干出血量超过20ml,幕上出血量超过50ml;③患者各项生命体征稳定;④签署同意书。排除标准:①伴有凝血功能障碍;②不稳定型血肿;③存在恶性病变或其他脑部病变;④重要脏器功能衰竭。

1.3方法 两组均完善术前检查及相关准备工作,积极控制基础疾病,予以脱水、抗感染、降血压等对症干预。①对照组行小骨窗显微镜下开颅手术:手术在全麻下进行,利用头颅CT定位血肿位置,向脑皮质尽量靠近,做一个弧形切口,操作过程中需避开大血管或功能区,向两侧牵拉头皮露出骨板。对颅骨进行钻孔,成功后再用咬骨钳缓慢扩大,直至形成骨窗,大小约为3cm×2cm。打开硬脑膜,对软脑膜进行电凝后分离脑组织,进入血肿腔,对血肿组织进行清除,若有与脑组织粘连在一起的血凝块,不可强力清除,应轻柔操作,避免导致再出血发生。对腔内进行反复冲洗,冲洗液澄清后停止,留置引流管,对脑皮层进行保护,硬脑膜实施间断缝合,头皮下另外放置引流管后,常规缝合。术后进行复查,根据检查结果调整引流管深度,必要时可注入尿激酶。②观察组行方体定向双管软通道引流术:手术在全麻下进行,利用头颅CT定位血肿位置,穿刺点选择血肿最大层面,精确测量各项数值,对穿刺方向及穿刺深度进行明确。随后切开头皮,进行颅骨钻孔,根据术前设计的路径向血肿腔内插入引流管,缓慢抽吸清除血肿,清除70%左右后停止抽吸,注入生理盐水进行冲洗,待冲洗液呈淡红色后停止冲洗,将引流管连接引流装置。次日进行复查,根据血肿残余量,将尿激酶注入,随后停止引流,等待2h后再打开引流管,血肿消失后拔管。

1.4观察指标 比较两组手术效果、临床相关指标、神经功能、生活自理能力、预后情况。①手术效果:术后1个月,复查头颅CT提示血肿清除,患者无意识障碍,日常生活可自理为痊愈;术后1个月,复查头颅CT提示血肿清除超过70%,患者意识状态基本正常,日常生活部分可自理为好转;未达到上述标准为无效。痊愈+好转=总有效。②记录两组手术时间、血肿清除率,术后12h使用颅脑CT观察血肿清除情况,术后血肿体积较术前减少比率即为血肿清除率。③相关量表:使用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[5]评估两组神经功能,总分42分,总评分与神经功能恢复成反比;使用Barthel指数评定量表(BI)[6]评估两组生活自理能力,总分100分,总评分与自理能力成正比。上述量表分别于术前、术后1个月评估。④预后情况:记录两组再出血率、颅内感染率、深静脉血栓率、死亡率等。

1.5统计学分析 采用SPSS22.0统计分析软件处理数据,计量资料以±s表示,用t检验;计数资料以%表示,采用χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

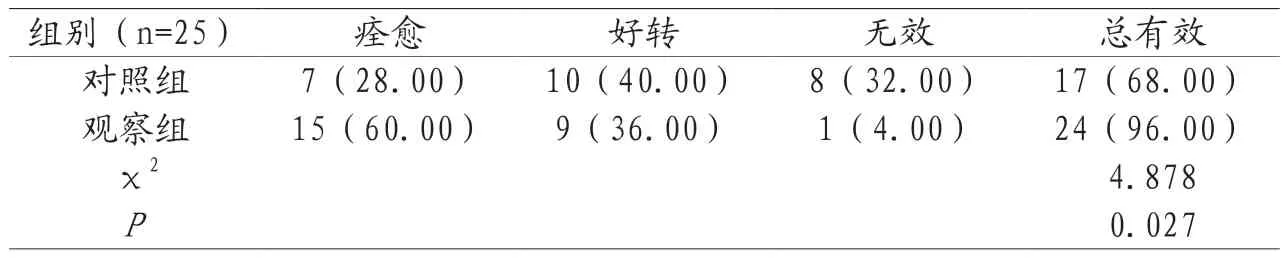

2.1手术效果 观察组手术效果优于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组手术效果对比[n(%)]

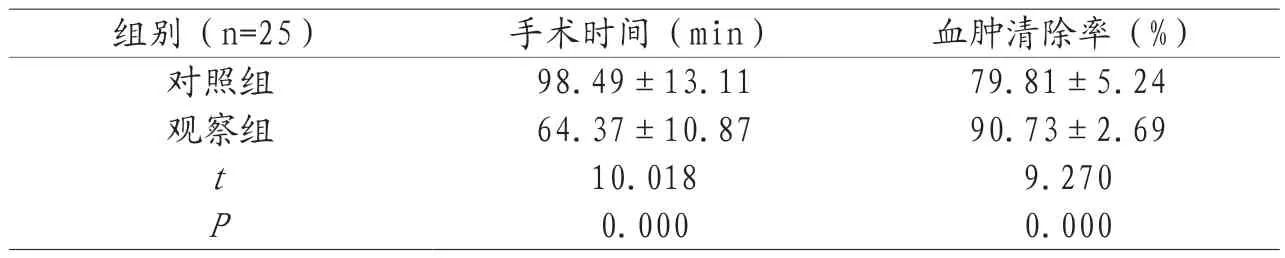

2.2围术期指标 与对照组相比,观察组手术时间更短,血肿清除率更高(P<0.05),见表2。

表2 两组围术期指标对比(±s)

表2 两组围术期指标对比(±s)

?

2.3NIHSS、BI评分 两组术前NIHSS、BI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组术后1个月NIHSS评分均降低,BI评分均升高,且观察组变化更明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组NIHSS、BI评分对比(±s,分)

表3 两组NIHSS、BI评分对比(±s,分)

?

2.4并发症 两组患者均未出现死亡病例,观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组并发症对比[n(%)]

3 讨论

HICH在神经外科较为常见,主要是因患者血压水平长期处于较高状态,伴发的脑小动脉病变在血压骤升时出现破裂,脑实质内血肿量较多,不仅损害脑组织,还会对呼吸、循环系统造成影响[7]。HICH治疗的关键在于清除颅内血肿与保护脑组织,从而改善患者预后。开颅手术是挽救患者生命的重要方法,临床已积累大量经验,但其创伤较大,易损伤脑组织,临床应用存在一定局限性[8]。随着神经外科快速发展,越来越多的新技术、新设备在临床得到应用,HICH治疗逐渐趋于微创化,微创手术已成为主流选择[9]。

小骨窗显微镜下开颅术是近些年常用的手术方法,在显微镜辅助下进行手术,所需切口较小,可大大减轻手术创伤,对于深部分血肿也能较好清除,治疗效果确切,可改善患者预后,一定程度上提高了HICH的治疗成功率[10]。但在应用中也发现,小骨窗显微镜下开颅术术中操作视野窄、难度高,对操作者技术要求较高,且学习曲线长,在基层医院难以普及[11]。方体定向双管软通道引流术是近些年兴起的手术方法,无需开颅,手术带来的创伤更小、操作更加简单,可进行平稳持续地引流,保持颅内压平稳,引流效果好,血肿清除更彻底,在临床逐渐得到广泛应用。本研究结果显示,与对照组相比,观察组手术效果更优,手术时间更短,血肿清除率、BI评分更高,NIHSS评分、并发症发生率更低。表明与小骨窗显微镜下开颅术相比,中等量以上HICH患者采用方体定向双管软通道引流术效果更佳,操作时间更短,血肿清除率更高,并发症更少,利于神经功能、生活自理能力恢复,改善患者预后,值得临床广泛应用。方体定向双管软通道引流术治疗HICH具有微创性特点,术中操作无需借助昂贵设备,手术操作更简单,手术学习曲线短,更利于在基层推广。方体定向双管软通道引流术利用头颅CT对血肿位置、血肿量进行明确,根据患者实际情况合理选择穿刺点、设计穿刺路径,使引流管精准置入血肿腔,随后进行缓慢引流,清除血肿[12]。此外,术中使用硅胶管进行引流,管体柔软,不会对周围脑组织产生切割力,安全性较高,更利于患者神经功能恢复,是一种安全有效的手术方法。

综上所述,与小骨窗显微镜下开颅术相比,中等量以上HICH患者采用方体定向双管软通道引流术效果更佳,操作时间更短,血肿清除率更高,并发症更少,利于神经功能、生活自理能力恢复,改善患者预后,值得临床广泛应用。