中国人腰椎间盘突出重吸收领域文献可视化研究

何涛,雷媛,邱斌,王棋(四川省成都骨科医院,四川 成都 610041)

腰椎间盘突出的重吸收现象指腰椎间盘突出症患者偶有出现经非手术治疗后突出髓核消失或者缩小[1]。目前尚缺乏针对中国人非手术治疗后腰椎间盘突出重吸收的系统文献计量学可视化研究。CiteSpace是陈超美教授开发并应用于科学文献可视化分析的软件,软件通过对学科领域文献数据的共现和共被引分析,可分析和预测该领域的研究前沿和发展趋势[2],目前已应用在多个学科领域。本文检索中国知网(CNKI)、万方医学网、维普数据库于建库至2022年4月30日期间收录的768篇关于中国人非手术治疗椎间盘重吸收的相关文献,应用CiteSpace软件对关键词、作者、研究机构生成图谱,进行可视化分析,以了解该学科领域的研究现状及热点。

1 资料与方法

1.1数据来源 检索时间:1915年-2022年(截至2022年4月30日)。检索数据库:中国知网数据库、万方医学网及维普数据库。检索格式:参照王一[3](2021)Meta分析检索式,以期得到尽量全的领域文献:篇名=(腰椎间盘+髓核+坐骨神经痛)NOT篇名=(射频+摘除+内窥镜+手术)AND摘要=(吸收+回纳+回缩+消失+缩小+减小)。文献来源类别为全部期刊。检索结果:共检索到文献CNKI数据库1083篇,万方医学网447篇,维普数据库1204篇,之后对所有文献进行文献整理,排除全部会讯、稿约、通知、读编交流及相关椎间盘内操作的无效文件,最终纳入文献768篇。

1.2研究方法 768篇文献将题录信息全选下载,保存为Ref及纯文本文件。使用Excel制作发文量年度曲线图,CiteSpace进行知识图谱绘制,梳理载文数量、发文机构、作者发文数量及关键词共现情况。

2 结果

2.1发文量 768篇纳入文献中,中文核心期刊206篇,占总发文量的26.82%;有关中国人腰椎间盘突出后重吸收相关研究文献首现于1982年,研究年度发文量虽有波动,但大体呈平稳增长趋势,据年发文量绘制了文献年度曲线图,见图1。

图1 领域发文量年度趋势图

2.2机构 由表1可见,南京中医药大学附属苏州市中医医院的研究成果最多,发文46篇;图2机构共现图谱共出现629个单位,但连线为零,出现原因一是软件将机构部门名纳入计算,过于细化,二是机构间缺乏合作,研究均发生在单个机构。

表1 高发文机构

图2 研究机构共被引图谱

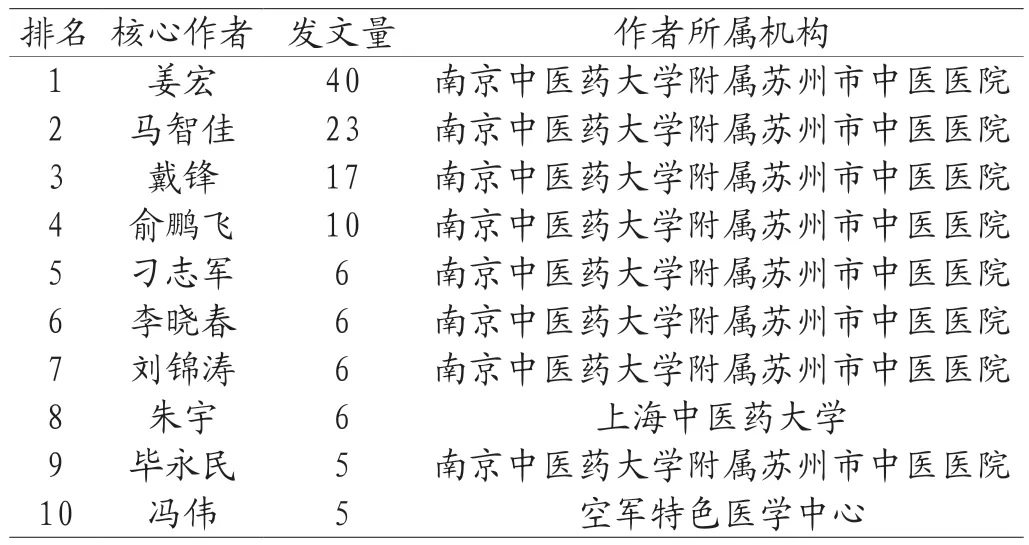

2.3作者 领域高产作者方面,姜宏教授以40篇发文量排在首位,以姜宏教授为中心的南京中医药大学附属苏州市中医医院团队一家独大,包揽了领域内高产作者的前9位,而第八位的朱宇教授虽处于不同机构,但同样师从姜宏教授,见表2和图3。

表2 高产作者TOP10

图3 研究作者共被引图谱

2.4关键词分析

2.4.1关键词共现及聚类分析 表3展示领域按共现频度及中心性排列前20的关键词,关键词“重吸收”在2011年开始进入研究视野,以频度41、中心度0.08占据第二的位置;表4显示领域关键词按研究强度形成了10个聚类,其中“重吸收”聚类以0.912的中心度和34的频度排名第4,其聚类子簇提示重吸收现象在保守治疗中发现,对该现象的机制研究和以MRI为代表的诊疗手段逐渐成为研究热点,保守治疗方式、疗效等方面也频频提及。

表3 高频及高中心性关键词表(Top20)

表4 领域研究关键词聚类信息

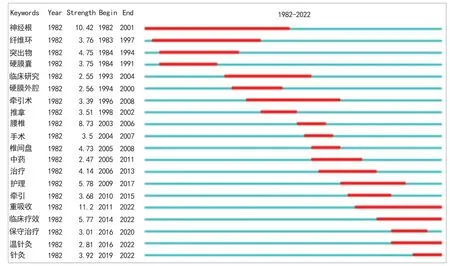

2.4.2研究前沿与趋势 通过突现词时间变化(见图4)可发现,腰椎间盘突出后重吸收研究主要包括3个阶段:第 1个阶段1982-2003年,主要关注腰椎间盘突出症的解剖结构,如神经根、纤维环、突出物、硬膜囊、硬膜外腔等,并开始进行中医传统外治法,如牵引、推拿等方式的临床研究;第2个阶段2003-2014年,主要开始对于治疗方式的探讨,手术、中药应用开始出现,并开始重视患者的护理,而牵引经历1996-2008年的研究热潮后从2010年开始继续到2015年迎来了第二次研究热潮,重吸收现象独立出来,从2011年至今仍是学科研究热点;第3个阶段2014-2022年,主要关注保守治疗,尤其是针灸、温针灸的临床疗效。可以看到重吸收现象独立出现从2011年开始,历经11年仍是该领域的研究热点,而关于中医传统外治方式的针灸及温针灸方式将会成为将来该领域研究的热门趋势。

图4 突现词时间变化一览表

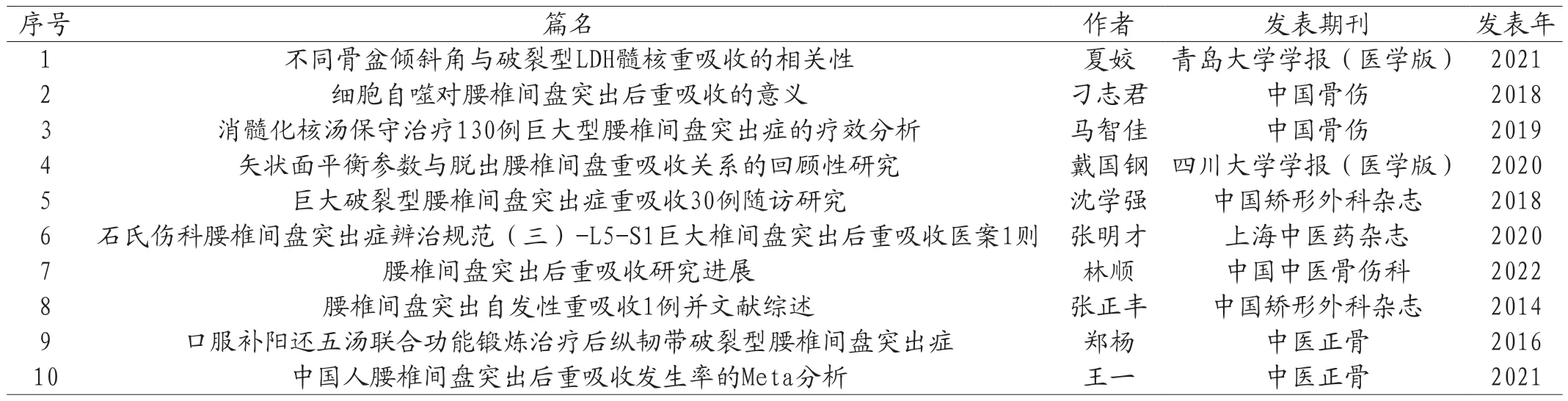

2.4.3关键文献 表5列出了关键词共引图谱“重吸收”关键词下检索到的核心期刊所载10篇关键节点文献,其代表了重吸收领域最近的研究热点,在本文讨论部分将对每篇文献进行介绍。

表5 核心期刊刊载“重吸收”聚类经典文献列表

3 讨论

3.1发文量分析 发文量在一定程度上反映了该领域的发展趋势和研究水平[4]。共纳入文献768篇,其中中文核心期刊206篇,占总发文量的26.82%;研究年度发文量虽有波动,但大体呈平稳增长的趋势,说明腰椎间盘突出后的重吸收现象日益受到研究者们的关注。

3.2机构分析 南京中医药大学附属苏州市中医医院(46篇)居领域机构发文量首位,是该领域学术代表性的机构,图2机构共现图谱共出现629个单位,但连线为零,原因一是因为文献机构表述过于细化,软件将部门作为因子计算,二是缺乏跨机构合作,局限为单一机构研究。研究机构以大学及医院为主,形成4个大的研究机构,分别为南京中医药大学附属苏州市中医医院、上海中医药大学、解放军医院及甘肃省中医院。

3.3作者分析 领域高产作者方面,姜宏教授以40篇发文量排在首位,以姜宏教授为中心的南京中医药大学附属苏州市中医医院团队一家独大,包揽了领域内高产作者的前9位,上海中医药大学的朱宇教授虽然所属机构不同,但同样师从姜宏教授,提示姜宏教授已形成以他为中心的几大合作团队,是该领域具有影响力的作者团队,团队的研究成果对学科发展具有重要的参考价值。

3.4研究热点分析 研究热点是受到研究人员深度关注和探讨的研究主题,而关键词则可以对文献的主旨与内容进行概括和总结,是论文的核心和精髓,所以通过关键词共现可以分析出该领域研究热点[5]。国人重吸收领域高频关键词主要包括:重吸收、推拿、神经根、牵引、保守治疗、护理、临床疗效、手术治疗、针灸、CT、MRI等。结合表4,腰椎间盘突出后重吸收集中在10个领域,按聚类集中度由高到低分别是#0腰椎,关注椎间盘移位、腰椎间盘突出症、免疫组织化学;#1推拿,关注推拿、针灸、牵引、中药、康复;#2椎间盘突出症,关注神经根、突出物;#3重吸收,关注重吸收、保守治疗、机制、非手术、MRI;#4牵引术,关注牵引术、CT、B超、手法、髓核;#5治疗,关注治疗、诊断、中医、康复护理、中药熏蒸;#6临床观察,关注临床观察、复发率、中药治疗、后纵韧带破裂型、中药塌渍;#7硬膜外腔,关注硬膜外腔、对抗牵引、强的松龙、临床意义、魏氏手法;#8功能锻炼,关注功能锻炼、机理、生物力学、放射学、姿态调衡;#9临床特点,关注临床特点、双下肢、神经根型、急性外伤性、间歇性。

3.5研究前沿与趋势分析 突现词是一段时间内出现频次或使用频率较多的词,它能探测某一学科领域发展趋势和突变点,在一定程度上可揭示具有潜在价值的研究方向[6]。共20个关键词参与突现,通过突现词时间变化可发现,腰椎间盘突出后重吸收研究主要包括3个阶段:第 1个阶段1982-2003年,主要关注腰椎间盘突出症的解剖结构,如神经根、纤维环、突出物、硬膜囊、硬膜外腔等,并开始进行中医传统外治法,如牵引、推拿等方式的临床研究;第2个阶段2003-2014年,主要开始对于治疗方式的探讨,手术、中药应用开始出现,并开始重视患者的护理,而牵引经历1996-2008年的研究热潮后从2010年开始持续到2015年迎来了第二次研究热潮,重吸收现象独立出来,从2011年至今仍是学科研究热点;第3个阶段2014-2022年,主要关注保守治疗,尤其是针灸、温针灸的临床疗效。近两年研究热点主要是重吸收、临床疗效及针灸。可以看到重吸收现象独立出现从2011年开始,历经11年仍是该领域的研究热点,而关于中医传统外治方式的针灸及温针灸方式将会成为将来该领域研究的热门趋势。

3.6关键文献分析 通过分析参考文献,可确定学科领域研究的知识基础。本文在关键词共引图谱“重吸收”关键词下检索到核心期刊刊载的10篇关键节点文献,他们代表了重吸收领域最近的研究热点。夏姣[7]等人(2021)的研究内容为不同骨盆倾斜角和破裂型LDH髓核重吸收之间的相关性关系,研究对象为65例破裂型LDH病人的临床资料。根据随访1年后病人椎间盘大小分为重吸收组和未重吸收组。研究数据是两组病员的脊柱-骨盆矢状位影像学分型,分析结果表明脊柱-骨盆矢状面相关参数改变可能促进破裂型LDH髓核重吸收;刁志君[8]等人(2018)的研究内容为细胞自噬对腰椎间盘突出后重吸收的意义,提出细胞自噬广泛参与并延缓了退行性病变的发生,同时潜在性诱导重吸收现象的发生;马智佳[9]等人(2019)研究了消髓化核汤保守治疗130例巨大型腰椎间盘突出症的临床疗效,按Iwabuchi位移、“牛眼征”改变特点将患者进行分组,结果显示消髓化核汤保守治疗巨大型腰椎间盘突出症的临床疗效满意,Iwabuchi位移阳性、“牛眼征”阳性改变患者发生了明显的突出物重吸收现象;戴国钢[10]等人(2020)回顾性研究了矢状面平衡参数与脱出腰椎间盘重吸收的关系,得出结论:间盘脱出重吸收后导致脊柱-骨盆参数发生相应变化,反之,脊柱-骨盆参数的改变表明腰椎能更好地缓冲负荷,减轻间盘压力,从而导致间盘重吸收的发生;沈学强[11]等人(2018)对30例巨大破裂型腰椎间盘突出症保守治疗后发生重吸收现象的患者进行了2年以上的随访研究,发现其临床症状及影像学表现显著改善,疗效良好;张明才[12]等人(2020)通过对1例L5-S1巨大椎间盘突出后重吸收医案的分享,提出临床充分重视重吸收现象的必要性;林顺[13]等人(2022)基于近年来LDH重吸收现象的相关研究对该现象进行了翔实的综述;张正丰[14](2014)同样报道了一则椎间盘突出后重吸收患者的病案,以期对保守治疗腰椎间盘突出症提供理论依据;郑杨[15]等人(2016)观察了19例后纵韧带破裂型腰椎间盘突出症患者通过口服补阳还五汤联合功能锻炼治疗的临床疗效,发现该联合疗法能促进突出髓核组织重吸收,改善患者的临床症状和体征;王一[3]等人(2021)进行了中国人腰椎间盘突出后重吸收发生率的Meta分析,系统评价结果显示中国人腰椎间盘突出后重吸收的发生率为54%,临床上在选择手术治疗前应充分考虑腰椎间盘突出后重吸收的可能性。

综上所述,中国人保守治疗椎间盘重吸收的研究热点从上世纪对神经根、纤维环等解剖结构的认识过渡到近10年对于椎间盘突出后重吸收现象的认识以及中医传统外治方法,尤其是针灸、推拿的临床疗效方面;预测该领域的研究前沿为针灸的不同疗法、介入时机和选穴方案在促进椎间盘重吸收方面的机制与临床研究。