陈云之静气

杨中华

静气是一种平和之气、一种沉稳之气、一种超然之气。常存静气是一种修养、一种境界,也是一种担当、一种情怀。作为一名党员干部,只有不断涵养静气,才能稳住心神、守住根本,不贪一时之功、不逞一时之快、不图一时之名,从容应对困难挑战,淡然看待进退得失,交出合格的新时代“答卷”。陈云是以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体和以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体的重要成员。在70年的革命生涯中,他处变不惊、本色如一,为新中国的建立和社会主义基本制度的确立、改革开放和社会主义现代化建设立下不朽的功勋。“每临大事有静气”是其革命生涯的生动写照。

遇难不避,从容冷静地解决问题

陈云亲历了革命、建设及改革各个关键时期几乎所有重大历史事件,参与了党中央在重大历史关头一系列重大决策的制定和实施。不管困难多大、任务多重,他始终淡定自若,为党和人民的事业勇往直前、殚精竭虑。

抗日战争胜利后,东北的战略地位日益凸显。国民党军凭借优势兵力,陆续占领了沈阳、长春等城市,并向我北满根据地节节进逼。为切断我华北与东北的联系,他们又制定了“南攻北守、先南后北”的作战方针,于1946年10月集中10万多兵力向我南满根据地大举进攻。当时,南满我军只有第3、4纵两个军,另有两个独立师,兵力不足4万人,虽奋起抵抗,并在新开岭战斗中取得了全歼国民党军一个整编师的胜利,但终因敌我力量悬殊,被迫放弃了宽甸、通化、辑安等城镇。到11月上旬,根据地只剩下以临江为中心,包括抚松、蒙江、长白三县在内的狭小地域,人口22万,形势异常严峻。是坚持南满,还是转入长白山打游击,抑或主力部队也撤到北满?在这艰难抉择的重要时刻,陈云挺身而出,主动请缨,要求到南满去。12月中旬,在著名的七道江会议上,陈云深刻分析了主力部队撤与不撤的利害得失,统一了大家的思想,作出了坚持南满斗争的决策,并确定以4纵主力和地方武装挺进敌后开展游击战,以3纵和其余部队抗击敌人正面进攻的具体方针。随后,在北满主力部队三下江南的配合下,陈云等领导南满军民,克服严寒衣薄、兵源缺乏、粮草不足等重重困难,奋战108天,打退敌人4次进攻,取得了四保临江战役的胜利,扭转了东北战局,改变了敌进我退的战略态势。萧劲光回忆说:“事实证明,陈云同志领导南满根据地的斗争,所作出的决策和贡献是举足轻重的,因此只用了一年多时间,就完全改变了态势,我军从被动转入了主动,扩大了巩固了根据地。这对于北满根据地的巩固,以及整个东北全境的解放,是一个极其重要的条件。从一定意义上讲,可以说是一个带有决定性的条件。当然,这是南满地区全体军民艰苦奋斗的结果,功劳不能记在哪个人或少数人身上,但陈云同志的正确领导,则是一个决定性的因素。”

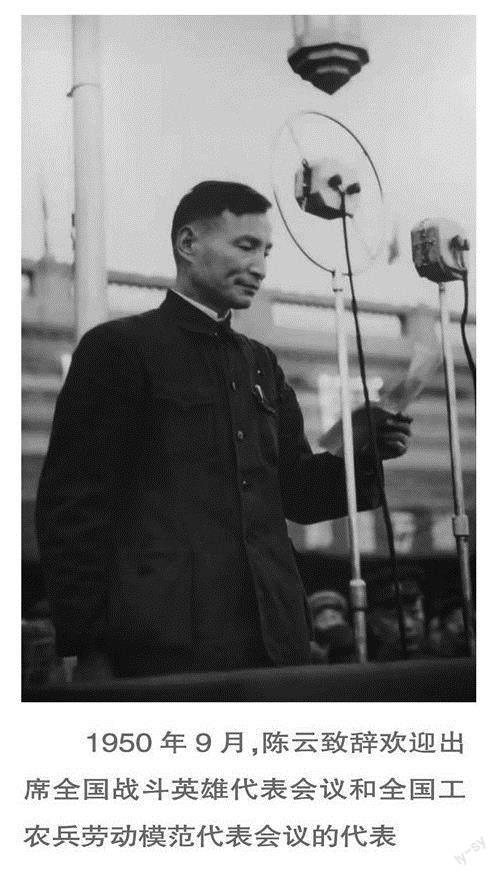

新中国成立初期,如何接管城市、恢复经济、发展生产,是我党“进京赶考”的首个重大执政考验,攸关新生政权的前途命运。党中央把陈云从东北调进中央,挂帅中央财政经济委员会。面对国民党政府多年统治留下的财政经济极端混乱的状况,陈云运筹帷幄,从调查研究人手,以上海市这個经济中心为切人点,通过银元之战、米棉之战,通过沉着指挥贸易、银行、财政三方协同作战,通过发行公债、增加税收、统一财经等措施,稳定了物价,抑制了恶性通货膨胀,为巩固新生政权奠定了坚实的经济基础。薄一波回忆道:“到一九五0年四月,全国经济状况开始好转,出现收支接近平衡、市场物价趋向稳定的可喜现象。记得有一次我向毛主席汇报工作时,说到陈云同志主持中财委工作很得力,凡看准了的事情总是很有勇气去干的。毛主席听后说,哦,过去我倒还没有看出来。我又重复讲了一遍。毛主席听了,没有说话,他顺手拿起笔来,在一块纸上写了一个‘能字。我问道,你写的这个‘能字,是否指诸葛亮在《前出师表》里叙述刘备夸奖向宠的用语:‘将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之日能。毛主席点了点头。后来,毛主席还说过,平抑物价、统一财经,其意义不下于‘淮海战役。”

“为官避事平生耻。”在推进中国式现代化的伟大历史进程中,我们面临的困难和挑战前所未有,需要大批淡定从容、勇于任事的党员干部,陈云坚毅干练和细致踏实的工作作风为我们树立了光辉典范。

见险不畏,果敢镇静地建言献策

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”一名党员干部在面临压力或处于逆境时能否坚持原则、实事求是,最能看出其党性和节操。陈云历来提倡共产党员要敢讲真话,敢于顶不正确的意见,哪怕这种意见来自上边或者一时占上风。他最欣赏在原则问题上“能顶”的干部,称赞这种人“头皮硬”;最瞧不起那些见风使舵的人,把这种人称为“风派”。陈云是这样说的,也是这样做的。

1958年12月,党中央在武昌召开八届六中全会,讨论确定1959年钢铁、煤炭、粮食、棉花等产量指标。陈云不仅不赞成煤炭、粮食、棉花三大指标居高不下,而且认为钢产量由2700万吨至3000万吨降为1800万吨仍然降得不够。在胡乔木起草中共八届六中全会公报时,陈云曾经建议,“是不是粮、棉、钢、煤四大指标都暂时不说,再看一看”。据胡乔木回忆:“一九五九年的几大生产指标都定得很高。陈云同志主张不要在公报上公布。他要我向毛主席报告,我不敢去向毛主席报告陈云同志的意见。我认为,全会已经开过,全都定好了,大家一致同意,讲了很多话,人都散了,不在报告公布同当时的势头很难适应。”1959年新年伊始,国家经济生活中暴露出来的种种困难,使陈云同毛泽东、周恩来、邓小平等领导人都在思考中共八届六中全会公布的主要生产指标能不能完成。1月18日,毛泽东找陈云等人谈经济问题,陈云向毛泽东直抒己见。他说:“一千八百万吨好钢是不是能够完成?恐怕有点问题。”3月下旬至4月上旬,在上海先后举行中共中央政治局扩大会议和中共八届七中全会。这时,毛泽东已感到八届六中全会确定的1959年计划指标仍然过高。为了扭转这种状况,毛泽东在会上作了关于工作方法问题的讲话,提出要“多谋善断”“多听人家的不同意见”,计划要“留有余地”等。在讲到1月中旬陈云同他谈话时,他称赞陈云是很勇敢的,说:“陈云同志表示了非常正确的态度。……他这个人是很勇敢的,犯错误也很勇敢,坚持真理也勇敢。”在谈到陈云不赞成八届六中全会公报中公布粮、棉、煤、钢四大指标时,他说:“这种话在武昌那个时候我就不知道……陈云这个问题如果那个时候提出来,我会想一想的,可能不想一想,挡回去,也可能想一想,召集一个会议,把这些不搞进去,还是学北戴河一样,百分之六十到百分之九十的增产,比较稳妥可靠,不被动。”毛泽东在讲了这两件事后称赞陈云。他这样说:“在武昌发表一九五九年粮、棉、钢、煤的数字问题上,正确的就是他一个人。”“一月上旬,也是他正确。”“陈云同志一月上旬的讲话很有一些同志抵触,我就赏识。”“我看这个同志还是经验比较多一点。”

粉碎“四人帮”以后,“左”的错误思潮并没有随着“文化大革命”的结束而消失,尤其是“两个凡是”方针仍然是前进道路上最大的拦路虎。在这个重大问题上,陈云没有考虑个人政治风险,站出来讲真话、闯禁区。1977年3月13日,陈云在中央工作会议上作了发言,主要内容有两条:一是邓小平与天安门事件无关,呼吁邓小平复出;二是对一些重大历史事件和人物作出实事求是的结论。陈云的发言触及了“两个凡是”的要害,会议工作人员奉命要他修改发言,遭到他拒绝。同年11月10日至12月15日,中央工作会议召开。11月12日,陈云参加东北组讨论并作了发言,列举了应该由中央考虑并作出决定的六个问题,即:薄一波等六十一人所谓叛徒集团案、在“文化大革命”中一些人被错误定为叛徒,陶铸、王鹤寿等人的问题,彭德怀的问题、天安门事件,以及康生在“文化大革命”中犯有的严重错误。陈云所讲的六个问题,都是当时大家最关心的问题,也是最敏感的问题。陈云的重要发言,立刻在会上引起强烈反响。此后会上的发言始终紧紧围绕着他提出的那些话题展开,而且涉及的范围越来越广,从而使此次会议真正成为一个充分发扬民主、彻底清算“两个凡是”的会议。在邓小平、陈云和其他一些中央领导同志的共同推动下,会议解决了“文化大革命”遗留的一些重要问题,纠正了一批重大冤假错案,进一步促进了思想解放,为党的十一届三中全会胜利召开作了充分的准备。

“千人之诺诺,不如一士之谔谔。”陈云在事关党的重大原则问题上从不退缩,在党和国家危难关头无所畏惧,以实际行动践行党的实事求是的优良传统和作风,彰显了共产党人的原则和坚守。他为了党和人民的事业无私无畏的魄力和勇气值得我们永远学习。

有荣不骄,淡泊宁静地看待名利

“盛而不骄,劳而不矜其功。”陈云早在红军长征之前就担任了中央政治局常委,新中国成立后又是党和国家的主要决策人之一,但他不居功,不自恃,一生谦虚谨慎,不图虚名,真正做到“个人名利淡如水,党的事业重如山”。

1951年,苏联政府送给我国5辆“吉斯”牌高级防弹车,有关部门决定分配给中央书记处的五位书记使用。当陈云发现自己的车被换成了“吉斯”车后,坚决要求换回来。他说,我不能同毛主席、周总理、朱总司令和少奇同志一样。对于工资级别,他也是这个态度。供给制改为工资制时,有关部门把他们五位书记一律定为一级。报到他那里后,他把自己降为了二级。陈云从不愿参加各种可以不参加的接见活动和外事活动,不同意对他个人的各种宣传。党的十二大召开前夕,有关部门的一位领导通过其秘书向陈云请示,说现在许多代表都将简历中文化程度一栏按照现有文化水平作了相应修改,因此,他们考虑把陈云填写的“高小毕业”也改为“相当于大专”,问陈云是否同意。陈云回答,不要改,简历中的文化程度是指接受正规教育的程度,不是指实际水平,自己只上过小学,只能写高小毕业。后来,在一次全国组织工作会议上,有人反映一些领导干部改自己的学历也是一种不正之风。陈云看到简报后,在上面批示指出,工作成就与学历是两回事。

作为共和国的红色管家,一生经手钱财无数的陈云两袖清风,生活异常俭朴。曾经在中财委计划局担任党总支书记和地方工业处处长的焦善民回忆说:“陈云同志严格要求别人,更严格要求自己,从东北进关时,陈云同志穿的是一件多年的旧大衣,中财委办公厅提出给他换件新的,以便会见外宾时使用。陈云同志坚决不同意。照样穿那件旧大衣。那时,中财委暖气烧得不好,冬天办公室里很冷,行政部门看到陈云同志经常感冒,便给他的办公室里配了电炉子。但他为了节约用电,很少用。据他身边工作人员讲,他只开过几次电炉子,那都是苏联顾问到他办公室里谈话之前,为苏联同志准备的。陈云不但严于律己,慎独慎微,还教育子女和身边工作人员也要严格要求自己。陈云同志自己对身边工作人员和家属子女的要求也很严。他的夫人于若木同志在中财委研究室工作,总是骑车上下班,从没见她搭乘过陈云同志的汽车。正是由于陈云同志的以身作则,中财委上下形成了一种很好的风气。”

“淡泊以明志,寧静以致远。”陈云慎独慎微、勤于自省,切实做到明大德、守公德、严私德,堪称共产党人修身立德的楷模。

一个人品质风格的形成,是多种因素长期综合作用的结果。陈云之“静气”养成有其性格特点、成长经历的影响,更与其坚贞不渝的信念、务真求实的作风和勤奋好学的精神密不可分。

理想高远、信念坚定是陈云的突出特点,也是其能正确看待顺境、逆境,始终保持一颗平常心的根本原因。陈云在延安时期就说过:“一个愿意献身共产主义事业的共产党员,不仅应该为党在各个时期的具体任务而奋斗,而且应该确定自己为共产主义的实现而奋斗到底的革命的人生观。”正是由于心怀共产主义远大理想,无论面对何种艰难挫折,陈云都不动摇、不消沉、不退缩,表现出共产党人毫不动摇的意志和坚定的无产阶级党性。

陈云坚持实事求是,注重从实际出发谋划事业和工作,“不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复”是陈云对马克思主义哲学的独到理解,也是其一贯秉持的科学思想方法和工作方法。每逢重大决策之前,陈云总要做大量调查研究,听取多方面意见。正是由于经常、广泛、深入的调研,对真实情况了解深,对客观规律把握透,陈云在制定政策方案时才会切中肯綮、稳妥可行。多谋善断、胸有成竹也是他能保持平常心的重要原因。

“高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。”新时代新征程对党员干部的能力素质提出了很高的要求,我们要像陈云同志学习,把党和人民的事业放在心中最高位置,遇难不避、见险不畏、有荣不骄,静下心来真抓实干,沉下身来锐意进取,奋发有为不计名利,廉洁奉公不计得失,努力创造出无愧于人民、无愧于时代的崭新业绩。